Эволюция инсулинорезистентности на примере больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST

Автор: Квиткова Л.В., Еленская Т.С., Благовещенская О.П., Барбараш О.Л.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4-2 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

Целью настоящего исследования явилась оценка распространенности инсулинорезистентности (ИР) и впервые возникших нарушений углеводного обмена (НУО) у больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМспST) и определение роли этапов эволюции ИР в раннем и позднем постинфарктных периодах. Среди мужчин, перенесших ИМспST, не имевших в анамнезе НУО (в том числе недиагностированных), подтвержденное показателями НвА1с, изучалась распространенность ИР и впервые манифестировавших НУО на фоне ИМспST. Анализировались осложнения госпитального периода ИМспST и кардиоваскулярные события последующего года у больных на разных этапах прогрессирования ИР, и проводилась сравнительная оценка влияния ИР и сочетания ИР с НУО на течение раннего и позднего постинфарктного периода ИМспST. Наличие ИР выявлено у 69% больных, НУО - у 45,1% пациентов. К концу года НУО сохранялись у 88,6% больных и появились впервые у 3,7% пациентов. НУО чаще выявлялись при наличии ИР - 69,5%, чем у больных с нормальной чувствительностью к инсулину - 17,0%, р=0,000. Установлено, что ИР неблагоприятно отражается как на раннем, так и на позднем прогнозе ИМспST: острая сердечная недостаточность Killip II-IV выявляется у каждого шестого, а декомпенсация сердечной недостаточности в течение года после ИМспST - у каждого пятого больного с ИР. Присоединение к ИР НУО увеличивает число осложнений ИМспST на 18,3%: острой сердечной недостаточности - на 37,3%, ранней постинфарктной стенокардии - на 16,9%, рецидива ИМ - на 18,3%, а число последующих кардиоваскулярных событий - на 55,7%: госпитализаций с нестабильной стенокардией - на 62,4%, комбинированных событий - на 59,2%. Выявление и коррекция НУО и ИР у больных с ИМспST - условие профилактики ранних и поздних осложнений.

Инфаркт миокарда, инсулинорезистентность, нарушения углеводного обмена

Короткий адрес: https://sciup.org/14919634

IDR: 14919634 | УДК: 616.127-005.8:616.008.9

Текст научной статьи Эволюция инсулинорезистентности на примере больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST

Инфаркт миокарда (ИМ) занимает ведущее место среди причин смертности и инвалидизации населения от сердечно-сосудистых заболеваний (27%) [3]. Известно, что одним из значимых факторов риска неблагоприятного прогноза ИМ является синдром гипергликемии. Оценке роли предшествующих ИМ или выявленных впервые при ИМ нарушений углеводного обмена (НУО) посвящены многочисленные исследования [6, 9]. Как правило, авторы указывают на взаимосвязь метаболических нарушений, в том числе НУО, с инсулинорезистентностью (ИР) и последующим развитием ИМ [1, 2, 4, 5, 7]. Однако до настоящего времени большинством исследователей ИР не рассматривалась как фактор риска развития ИМ и неблагоприятного его прогноза. Не оценивалось сочетан- ное влияние ИР и НУО на прогноз ИМ.

Целью являлись оценка распространенности ИР и впервые возникших НУО у больных ИМ с подъемом сегмента ST (ИМспST) и определение их роли в раннем и позднем постинфарктном периоде.

Материал и методы

В Кемеровском кардиологическом центре в 2007– 2008 гг. было проведено проспективное исследование 133 пациентов мужского пола с ИМспST в возрасте 58 (52– 65) лет, не имевших ранее нарушений углеводного обмена (как известных, так и недиагностированных). Исследование состояло из двух этапов: I этап (n=133) – в госпитальном периоде ИмспST, II этап (n=114 – 85,7%) – через год. Критериями включения являлись: наличие ИМспST, верифицированного на основании совокупности специфических жалоб (типичный болевой синдром продолжительностью более 15 мин), изменений ЭКГ (подъем сегмента ST ≥ 1 мм по крайней мере в 2 смежных отведениях электрокардиограммы или впервые возникшая полная блокада левой ножки пучка Гиса), лабораторных показателей (повышение уровня КФК, МВ КФК, тропонинов). Критериями исключения являлись: острый коронарный синдром как следствие чрескожного коронарного вмешательства или операции коронарного шунтирования, НУО в анамнезе, в том числе и недиагностиро-ванные. Пациенты подписали форму информированного согласия, одобренную локальным этическим комитетом. Всем больным проводилась регистрация осложнений ИМспST: нарушения ритма и проводимости, рецидив ИМ, ранняя постинфарктная стенокардия (РПИС), острая аневризма левого желудочка, острая сердечная недостаточность (класс определялся по шкале Killip). Не-диагностированные ранее НУО выявлялись по результатам НвА1с, полученных с помощью аппарата “Гликогемотест”. Показатели НвА1с>6,0% при поступлении и >5,7% у пациентов с выявленными НУО расценивались как не-диагностированные НУО [8]. Впервые возникшие НУО выявлялись с помощью стандартного перорального глюкозотолерантного теста (ПГТТ) на 10–14-й день ИМспST. Больным с диабетическим уровнем гликемии натощак проводилось определение постпрандиальной гликемии. Для оценки состояния углеводного обмена проводилось лабораторное исследование цельной капиллярной крови на анализаторе глюкозы и лактата АГКМ-1 (глюкозоок-сидазный энзимно-амперометрический метод). НУО диагностировались при показателях гликемии натощак ≥ 5,6 ммоль/л и ≥ 7,8 ммоль/л через 2 ч после нагрузки углеводами. Пациентам с впервые возникшими НУО были рекомендованы диетотерапия и режим физических нагрузок, соответствующий тяжести заболевания, больные с впервые выявленным СД получали дополнительно гипогликемические препараты: 96,1% – метформин, средняя суточная доза – 2,0 г (1,5–2,5) и 3,8% – гликла-зид, суточная доза 30 мг.

В ходе ПГТТ проводилось определение уровня иммунореактивного инсулина (ИРИ) натощак и через 2 ч после углеводной нагрузки (75 г глюкозы) тестом Mercodia Insulin ELISA, оценивалось значение индекса ИР – НОМА. Нормальными исходными показателями считались значения ИРИ натощак <89,6 pmol/l, ИРИ через 2 ч после углеводной нагрузки <204,4 pmol/l. Наличие ИР подтверждалось значением индекса НОМА >2,77.

В конце года наблюдения оценивались показатели сердечно-сосудистой смертности, наличие повторных инфарктов миокарда, декомпенсация сердечной недостаточности, острые нарушения мозгового кровообращения, госпитализации по поводу прогрессирования стенокардии, комбинированные события (2 и > событий), а также проводился ПГТТ.

Полученные результаты были обработаны с использованием пакета прикладных статистических программ STATISTICA 6.0 фирмы InstallShield Software Corporation (США), Epi Info™ для Windows (Версия 3). Средние выборочные значения количественных признаков приведены в тексте в виде медианы и интерквартильного размаха (25–75 перцентиль). Изучение вида распределения производилось двумя методами: Колмогорова–Смирнова с поправкой Лиллиефорса и Шапиро–Уилки. При выявлении ненормального распределения данных использовали непараметрические методы: при сравнении групп – Манна–Уитни, медианный тест Краскэла–Уоллиса. Во избежание проблемы множественных сравнений использовалась поправка Бонферрони. Анализ различия частот в двух независимых группах проводился после построения таблиц сопряженности, где оценивался точный критерий Фишера, тест – двусторонний. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05.

Результаты и обсуждение

В ходе исследования установлено, что среди пациентов с ИМспST ИР является распространенным явлением: индекс НОМА превышал норму у 69,1% больных, средние значения показателя составили 3,5 (2,5–5,6). При наличии ИР значительно чаще отмечалось осложненное течение ИМспST, чем при нормальной чувствительности к инсулину. Так, острая сердечная недостаточность Killip

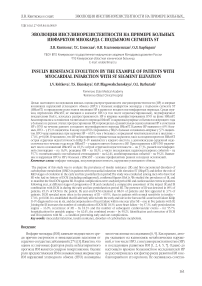

Рис. 1. Осложнения госпитального периода ИМспST у больных с впервые возникшими нарушениями углеводного обмена и без таковых

Таблица 1

Показатели инсулинемии и индекса НОМА в госпитальном периоде ИМспST у пациентов с впервые возникшими НУО и без таковых

|

Признаки |

Больные ИМспST (госпитальный период), n=133 |

Р |

|

|

НУО (n=60) |

Нормальные показатели углеводного обмена (n=73) |

||

|

ИРИ 1 |

159,1 (111,1–247,3) |

89,6 (64,5–143,4) |

0,000* |

|

ИРИ 2 |

516,2 (415,8–1039,6) |

272,4 (157,7–573,6) |

0,000* |

|

НОМА |

6,1 (3,8–9,9) |

3,0 (2,4–4,6) |

0,000* |

Примечание: * – критерий Манна–Уитни, ИРИ 1 – тощаковый уровень иммунореактивного инсулина (pmol/l), ИРИ 2 – постпрандиальный уровень иммунореактивного инсулина (pmol/l).

Таблица 2

Осложнения госпитального периода ИМспST на разных этапах эволюции инсулинорезистентности

|

Осложнения |

I группа Нет ИР Нет НУО n=34 |

II группа Есть ИР Нет НУО n=39 |

III группа Есть ИР Есть НУО n=53 |

P |

|

Всего осложнений Killip II–IV Ранняя постинфарктная стенокардия Рецидив ИМ |

10 (29,4%) 1 (2,9%) 2 (5,8%) 0 |

26 (66,6%) 9 (23,0%) 3 (7,6%) 1 (2,5%) |

45(84,9%) 32 (60,3%) 13 (24.5%) 11 (20,7%) |

0,012**; P1и2=0,002*; P2и3=0,047* 0,001**; P1и2=0,016*; P2и3=0,000* 0,047**; P1и2=1,000*; P2и3=0,050* 0,020**; P1и2=0,999*; P2и3=0,011* |

Примечание: * – Fisher, двусторонний тест; ** – Краскэла–Уоллиса.

Таблица 3

Кардиоваскулярные события через год после ИМспST на разных этапах эволюции инсулинорезистентности

|

Кардиоваскулярные события |

I группа Нет ИР Нет НУО n=29 |

II группа Есть ИР Нет НУО n=33 |

III группа Есть ИР Есть НУО n=20 |

P |

|

Всего лиц с осложнениями |

4(13,7%) |

13(39,3%) |

19(95,0%) |

0,001**; P1и2=0,044*; р2и3=0,000* |

|

Декомпенсация сердечной недостаточности |

0 |

6(18,1%) |

2(9,5%) |

0,039**; P1и2=0,025*; р2и3=0,461* |

|

Госпитализация по поводу нестабильной стенокардии |

2(6,9%) |

3(9,0%) |

15(71,4%) |

0,002**; P1и2=1,000*; р2и3=0,000* |

|

Комбинированные события |

2(6,9%) |

4(12,2%) |

15(71,4%) |

0,010**; P1и2=0,675*; р2и3=0,000* |

Примечание: * – Fisher, двусторонний тест; ** – Краскэла–Уоллиса.

II–IV у пациентов с ИР диагностирована в 9 раз чаще, чем у больных без ИР, р=0,016.

Изучение результатов ПГТТ показало, что у 45,1% больных в госпитальном периоде ИМспST произошли изменения углеводного обмена: СД впервые возник у 19,5%, НТГ – у 21,0% и НГН – у 4,5%. При этом течение ИМспST у пациентов с впервые возникшими НУО осложнялось в 4,8 [2,04–11,68] раза чаще – 81,6%, чем у больных с нормальными показателями гликемии – 47,9%, р=0,000. Наиболее распространенными осложнениями были острая сердечная недостаточность Killip II–IV, РПИС, рецидивы ИМ и смертность (рис. 1).

При ИР впервые возникшие НУО диагностировались чаще – 69,5%, чем у пациентов с нормальной чувствительностью к инсулину – 17,0%, р=0,000. Инсулинорези-стентность у больных с НУО проявлялась более высокими показателями инсулина натощак и индекса НОМА, чем у пациентов без НУО (табл. 1).

Полученные данные показывают значимую роль ИР в развитии НУО, проявившихся на фоне острого заболевания – ИМспST – и свидетельствуют об эволюции ИР [4–6].

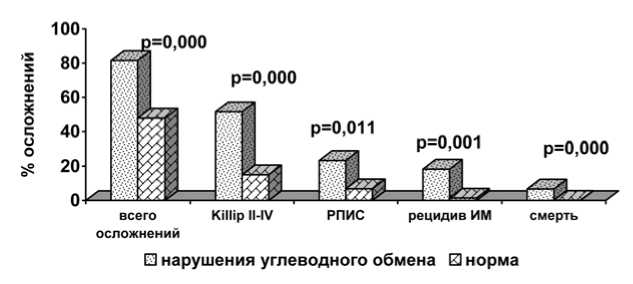

Для сравнительной оценки роли каждого этапа эволюции ИР все пациенты были разделены на группы согласно развитию и прогрессированию ИР: I группа – пациенты без ИР и без НУО, n=34; II группа – пациенты с ИР, без НУО, n=39; III группа – пациенты с ИР и НУО, n=53. Клинико-анамнестические характеристики пациентов трех групп были одинаковы, группы стандартизированы по социальному статусу, образованию, наличию сопутствующих заболеваний. Возрастной состав групп не различался и составил 59 (52–65) лет. Больные с НУО, но не имевшие ИР (n=7), в анализ не включались. Полученные данные показали, что при наличии ИР частота осложнений госпитального периода ИМспST выше на 37,2%, чем у больных с нормальной чувствительностью к инсулину, р=0,002. При сочетании ИР с НУО прогноз ИМспST становится еще более неблагоприятным: число осложнений ИМспST увеличивается на 18,3%: острой сердечной недостаточности – на 37,3%, ранней постинфарктной стенокардии – на 16,9%, рецидива ИМ – на 18,3% (табл. 2).

В ходе исследования установлено, что у большинства больных (88,6%) НУО сохранялись на протяжении года наблюдения и вновь появились у 3,7% пациентов через 5 (3–10) мес. Пациенты, принимающие гипогликемические препараты, в дальнейший анализ не включались. Изучение кардиоваскулярных событий, произошедших в течение года после ИМспST, показало, что ИР неблагоприятно отражается и на позднем прогнозе ИМспST. Так, декомпенсация сердечной недостаточности наблюдается в 6 раз чаще при ИР, чем без таковой. Присоединение

Рис. 2. Распространенность осложнений госпитального периода ИМспST и последующего года на разных этапах эволюции инсулинорезистентности

НУО увеличивает общее число осложнений на 55,7%: госпитализаций с нестабильной стенокардией – на 62,4%, комбинированных событий – на 59,2% (табл. 3).

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что ИР даже при сохраненном углеводном обмене значительно ухудшает прогноз больных ИМспST, увеличивая частоту осложнений раннего и позднего постинфарктного периодов. В ходе эволюции ИР и присоединении НУО течение ИМспST становится еще более неблагоприятным. Число осложнений ИМспST проявляется восходящей кривой на каждом последующем этапе эволюции (рис. 2).

Результаты исследования убедительно свидетельствуют, что ИР имеет свою модель эволюции, включающую как возникновение самой ИР, так и дальнейшее ее прогрессирование, заканчивающееся у большинства больных манифестацией НУО. Диагностика ИР и выявление НУО на раннем этапе позволят дифференцированно подходить не только к лечению, но и к первичной и вторичной профилактике ИМ.

Выводы

-

1. Более половины пациентов (69,1%) с ИМспST имеют ИР. Госпитальный период пациентов с ИМспST в 9 раз чаще осложняется острой сердечной недостаточностью Killip II–IV, чем у больных без ИР, р=0,016.

-

2. НУО впервые манифестируют у 45,1% больных в госпитальном периоде ИМспST, увеличивая частоту осложненного течения ИМ в 4,8 раза [2,04–11,6], сохраняясь у 88,6% и появляясь впервые у 3,7% больных по прошествии года.

-

3. НУО чаще манифестируют у пациентов с ИР: более чем у половины больных с ИР (69,5%) диагностированы НУО, пациенты без ИР имели НУО реже – 17,0%, р=0,000. Присоединение к ИР НУО ассоциировано с наиболее неблагоприятным ближайшим и отдален-

- ным прогнозом ИМспST, обуславливающим 84,9% осложнений в госпитальном периоде и 95,0% – в течение следующего года.

-

4. Диагностика ИР и выявление НУО на раннем этапе позволит дифференцированно подходить к профилактике ИМ, а также предупреждать его осложнения.

Список литературы Эволюция инсулинорезистентности на примере больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST

- Балаболкин М.И. Диабетология. -М.: Медицина, 2000. -C. 222.

- Зимин Ю.В. Происхождение, диагностическая концепция и клиническое значение синдрома инсулинорезистентности или метаболического синдрома Х//Кардиология. -1998. -№ 6. -С. 71-81

- Оганов Р.Г., Масленникова Г.Я. Профилактика сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний -основа улучшения демографической ситуации в России//Кардиваск. тер. и проф. -2005. -№ 1. -С. 4-9.

- Шестакова М.В. Инсулинорезистентность: патофизилогия, клинические проявления, подходы к лечению//Consilium Medicum. -2002. -Т. 4, № 10. -С. 523-527.

- Festa A. Chronic subclinical inflammation as part of the insulin resistance syndrome: the Insulin Resistance Atherosclerosis Study (IRAS)//Circulation. -2000. -Vol. 102. -P. 42-47.

- Levitan E.B. Is nondiabetic hyperglycemia a risk factor for cardiovascular disease? A meta analysis of prospective studies//Arch. Intern. Med. -2004. -Vol. 164. -P. 2147-2155.

- Reed D. Dwyer K.M., J. Dwyer H.A. Abdominal obesity and carotid artery wall thickness. The Los Angeles Atherosclerosis Study//Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord. -2003. -Vol. 27. -P. 1546-1551.

- Selvin E., Steffes M.W., Zhu H. et al. Glycated hemoglobin, diabetes, and cardiovascular risk in nondiabetic adults//N. Engl. J. Med. -2010. -Vol. 362. -P. 800-811.

- Tuomilehto J. glucose tolerance and cardiovascular mortality. comparison of fasting and 2 hour diagnostic criteria/DECODE study group; on behalf of the European Diabetes Epidemiology Group//Arch. Intern. Med. -2001. -Vol. 161. -P. 397-405.