Эволюция концепции национальных экономических интересов

Автор: Шаховская Л.С., Днепровская И.В.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: 11, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14970523

IDR: 14970523

Текст статьи Эволюция концепции национальных экономических интересов

Национальные экономические интересы являются центральным ориентиром развития экономик всех стран мира. Проведение социально-экономических реформ, поддержку тех или иных отраслей народного хозяйства, принятие законодательных актов, решений относительно вступления в международные экономические организации, объединения в рамках интеграционных группировок – все это необходимо осуществлять в общем русле национальных экономических интересов.

Концепция национальных экономических интересов необходима для целей надлежащего исполнения своих функций государственной властью, а также в качестве ориентира национальным и иностранным коммерческим структурам. Однако, несмотря на всеобщую востребованность, понятие «национальные экономические интересы» является слабо разработанным. Этот вывод подтверждает отсутствие определения данного термина во всей правовой базе РФ. Единственное упоминание о национальных экономических интересах связано со вступлением РФ в ВТО и зафиксировано в тексте постановления Правительства РФ от 31 марта 1997 г. № 360 «Об утверждении программы Правительства Российской Федерации “Структурная перестройка и экономический рост в 1997– 2000 годах”», где отмечалось: «Здесь перед Россией стоит сложная задача – определить национальные экономические интересы и приоритеты, обязательства и условия, гарантирующие национальную экономическую бе-зопасность»1.

Однако до сих пор, судя по результатам анализа отечественного законодательства, в общем доступе нет даже рабочей концепции понятия «национальные экономические интересы». Кроме того, в научной литературе существует целый ряд сложностей с его определением.

Причинами этого являются:

-

- исследование национальных экономических интересов отдельно от целостного комплекса национальных интересов, в результате чего происходит подмена понятий «национальный интерес» и «национальный экономический интерес»;

-

- недостаточная степень разработанности внутренней структуры национальных интересов, отсутствие понимания того, что в условиях современного глобализирующегося мира, динамичного развития международных экономических отношений между странами носителем национальных экономических интересов является не только государство, но и субъекты хозяйствования, например, национальные компании. Это, в свою очередь, требует поощрения интересов национальных корпораций до тех пор, пока они не противоречат национальным интересам. В том случае, когда интересы отдельных компаний начинают выходить за рамки национальных интересов, государство обязано пресекать это всеми доступными в рамках демократического строя способами.

Многие исследователи затрагивают в своих трудах экономический аспект проблемы национальных интересов. Не одно поколение ученых трудилось над тем, чтобы установить источники «скудости и богатства» наций. Так, меркантилисты пытались определить национальные экономические интересы с позиций страны, стремящейся к мировой торговой монополии, в то время как физиократы – с позиции аграрной страны, развивающейся преимущественно за счет внутреннего рынка.

В теоретических установках А. Смита воплощены интересы державы, ориентированной на лидерство в мировом промышлен- ном производстве. Ф. Энгельс, анализируя его труд, написал: «Адам Смит... выпустив в 1776 году свое исследование о сущности и причинах богатства народов, этим создал финансовую науку. Вся предшествующая финансовая наука была исключительно национальной... Адам Смит подчинил космополитизм национальным целям и возвел государственное хозяйство в сущность и цель государ-ства»2. Таким образом, в идеях А. Смита осознана возможность использования принципов либерализации, направленных на экономическое сближение стран, в интересах конкретной нации.

В противовес положениям классической экономической науки сформировались американские и немецкие представления о государственной политике. Так, термин «американская система» появляется уже в 1787 г. в 11-м номере «Федералиста», в котором А. Гамильтон призывал своих читателей: «Пусть тридцать штатов, связанных вместе в тесный и неразрывный Союз, сообща возводят единую великую американскую систему, стоящую выше контроля или влияния любой силы с той стороны Атлантического океана и способную диктовать условия, на которых будет поддерживаться связь между Старым и Новым светом»3. По мнению Г. Шпигеля, А. Гамильтон хотел, чтобы американская нация, нарождающаяся с помощью развития мануфактур, национального банка и использования инструментов государственного заимствования, а также специальных средств, среди которых особо выделялись экспортные субсидии и протекционистские тарифы, вышла за рамки сельской экономики отцов-основателей 4.

Германские экономисты с полным основанием полагали, что постулат А. Смита о благотворности полной индивидуальной экономической свободы на национальном и мировом рынке не является выводом из объективного анализа, так как А. Смит обходит кардинальные различия в условиях хозяйствования конкретных наций и существовании разнородных экономических укладов. Ф. Лист в работе «Национальная система политической экономии» отмечал: «Между человеком и человечеством история поставила нации. Любой индивидуум, прежде всего, часть нации, и его благополучие зависит от могущества на- ции. У наций разные силы и разные интересы, и их должны ограждать государства. Каждая страна и каждая нация, находящиеся на соответствующей стадии своего развития, требуют особого набора экономических доктрин»5. Основные положения Листа получили развитие в работах В. Рошера и Б. Гильдебранда.

К. Маркс, а также его последователи считали, что именно классы, а не нации являются определяющими субъектами мирового хозяйства, утверждая главенство классовых интересов над национальными. Однако, как заявляет Ю. Ольсевич, марксизм был использован теоретиками различных направлений национал-коммунизма для обоснования соответствующих национальных интересов через призму их понимания той или иной коммунистической партией.

Становление маржинализма происходило под воздействием перемен в хозяйстве передовых стран, связанных с бурным развитием капиталистического рынка, возрастанием роли индивида на этом рынке. Тем не менее с самого начала маржиналисты разошлись по национальным школам: англо-американская школа продолжила фритредерские традиции смитианского рационализма, австрийская, ло-занская, новая историческая, стокгольмская школы континентальной Европы сделали упор на социально-психологические, институциональные, исторические корни экономических систем. Не фритредерство, а реформизм при активной роли государства отвечал национальным интересам большинства континентальных стран, и ведущие теоретики того времени – Л. Вальрас, Ф. Визер, Л. Брентано и другие – были социал-реформистами «с национальной спецификой»6.

Кардинальные изменения в национальных интересах, произошедшие после Первой мировой войны, нашли отражение в кейнсианском учении. В 1920–1930-е гг. сложилась ситуация, обусловившая переход стран Запада от политики свободной торговли как на внешнем, так и внутреннем рынке, к необходимости вмешательства государства в экономику. Дж.М. Кейнс пересмотрел сами основы теории, доказав, что в экономическом мышлении следует исходить не из микроэкономических категорий «индивид» – «фирма», а из категорий макроэкономических, то есть общенациональных: национальный доход, потребление, сбережения и инвестиции нации, что позволило странам выйти из глубочайшего кризиса.

Влияние научно-технического прогресса утвердило лидерство развитых стран. Электронные средства передачи данных, а также информационные технологии привели к возникновению и распространению процессов глобализации. «В данных условиях национальным интересам ведущих держав, и прежде всего США, вновь стал соответствовать лозунг свободы предпринимательства, в то время как кейнсианский макроанализ был заменен монетаристским. Не отвергая категорий Кейнса, монетаристское мышление придало им иное, по существу, противоположное толкование с тем, чтобы перейти к исходно намеченному выводу: регулирование экономики государством следует демонтировать, оставив за ним лишь функцию контроля за денежной массой»7.

Российская экономическая мысль конца XIX – начала XX в., наиболее яркими представителями которой являются В. Кочинский, А. Чупров, М. Туган-Барановский, а также Д. Менделеев и С. Витте, несмотря на влияние зарубежных школ и марксизма (в частности, марксизм был особенно популярен в Петербургском университете; в Московском большим авторитетом пользовались взгляды германской школы; в Киевском и Одесском – англо-американской математической школы), глубоко, по мнению ряда исследователей, в некоторых аспектах значительно глубже, чем на Западе, затрагивала аспекты, связанные с изучением народнохозяйственных проблем с позиции национальных интересов России.

Зададимся вопросом, каким образом современные российские исследователи определяют понятие «национальные экономические интересы». Так, Л. Абалкин, выделяя внутри национально-государственных интересов экономическую составляющую, считает, что она всегда и повсеместно выступала в наиболее явной и очевидной форме. По его мнению, стремление к обеспечению нормальных условий воспроизводства, а затем – к укреплению экономического могущества и процветания было пусть и интуитивно понятной, но главной пружиной и во внутренней, и во внешней политике государства с момента аа Т аба^ aai еу 8, определяя государство, таким образом, основным носителем национальных экономических интересов.

В. Загашвили в качестве главного национального экономического интереса рассматривает «общую заинтересованность граждан в сохранении народного хозяйства как единого целого, как системы, обладающей независимостью в принятии решений, то есть политической независимостью, поскольку экономическая независимость на сегодняшний день представляется в лучшем случае утопией»9. Таким образом, главный национальный экономический интерес заключается в обеспечении безопасности национальной экономической системы.

В «Энциклопедии рыночного хозяйства», подготовленной ведущими отечественными учеными-экономистами, национальные экономические интересы определены как совокупность экономических интересов, отражающих центростремительные системообразующие связи национальной общности. Данные интересы заключаются в создании условий для благосостояния всего населения и реализуются при выполнении государством следующих функций: создание необходимых условий для нормального функционирования рыночной экономики (обеспечение правовых основ экономических отношений); прямой государственный контроль над экономикой; обеспечение населения товарами и услугами, предназначенными для общественного потребления; государственное производство товаров и услуг (госсектор) 10.

Ориентируясь на положение Ф. Энгельса о том, что «экономические отношения каждого данного общества проявляются прежде всего как интересы», со своей стороны отметим, что национальные экономические интересы есть сложнейший комплекс отношений между национальными, иностранными и международными экономическими субъектами по поводу производства, распределения, обмена и потребления ВВП страны, направленные на долгосрочное развитие национального хозяйства как целостного и конкурентоспособного организма в условиях глобализации.

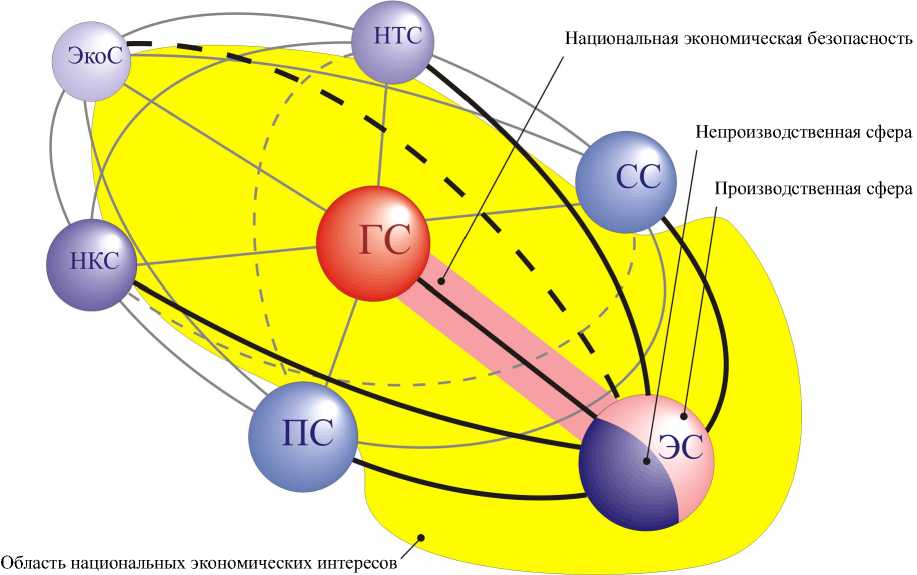

Однако национальные экономические интересы не существуют сами по себе, их нельзя рассматривать вне национальных интересов страны в целом. Так, Б. Гершкович отмечает, что «рассматривая систему экономических интересов как порождение самих производственных отношений и выражающих их сущность экономических законов, необходимо видеть в ней общие признаки, присущие таким образованиям. Речь идет, в первую очередь, о внутренней целостности и относительной автономности; совместимости и взаимодействии системообразующих элементов, наличии их подсистем; упорядоченности и устойчивости связей между элементами; способности к взаимосвязям с внешней средой; наличии ядра, цельного звена системы и т. д.»11. Так, на рисунке выделена область национальных экономических интересов в модели комплекса национальных интересов (КНИ), представленная экономической компонентой, то есть целым спектром интересов таких субъектов хозяйствования, как национальные компании, и всем многообразием ее взаимосвязей.

Ю. Яременко отмечает, что «национальные экономические интересы, национальная экономическая политика... сегодня это может быть только выражение интересов российских производителей. Речь не идет об обязательной тождественности интересов всех и вся, но о существовании некоторого достаточно значительного пересечения интересов, которое и может быть положено в основу единой экономической политики»12. Основываясь на этой позиции, можно сделать вывод: в современных условиях национальные экономические интересы Российской Федерации представлены преимущественно интересами национальных компаний, производящих ВВП и обеспечивающих целостность, конкурентоспособность и развитие народного хозяйства в условиях глобализации.

Национальные компании можно определить как основную организационную форму деятельности национального государственного и частного капитала 13, которая, будучи направленной на производство ВВП, охватывает весь реальный сектор экономики, включающий, по определению В. Черковца, материальное производство во всем наборе его отраслей, торговлю и сферу нематериальных услуг 14.

Область национальных экономических интересов в модели КНИ:

ГС – государственная; ЭС – экономическая; СС – социальная; ПС – политическая; НКС – нравственно-культурная; НТС – научно-техническая; ЭкоС – экологическая

Кроме того, к числу национальных компаний относятся финансовые структуры. Финансовый сектор, противостоящий, по мнению ряда исследователей, реальному сектору экономики, на самом деле является его составляющей в части, представленной посреднической деятельностью банков и страховых учреждений, так как вносит свой вклад в ВВП в виде банковской и страховой прибыли. Таким образом, в рамках национальных экономических интересов интересы финансовой и нефинансовой сферы принимают единое направление – обеспечение устойчивого расширенного национального воспроизводства и национальной экономической безопасности посредством сохранения целостности народного хозяйства и перспектив его развития в глобализирующемся мире.

Национальные экономические интересы формируются и институционально оформляются в диалектическом противостоянии двум группам интересов – субнациональной группе, к которой могут относиться отраслевые, местные интересы, и наднациональной, международной группе – региональной или глобальной, по сравнению с которыми уже сами национальные экономические интересы выступают в роли частных 15.

Таким образом, национальные экономические интересы являются центральным ориентиром развития страны и представляют собой сложнейший комплекс отношений между национальными, иностранными и международными экономическими субъектами по поводу производства, распределения, обмена и потребления ВВП страны, направленный на долгосрочное развитие национального хозяйства как целостного и конкурентоспособного организма в условиях глобализации.

Список литературы Эволюция концепции национальных экономических интересов

- Об утверждении программы Правительства Российской Федерации «Структурная перестройка и экономический рост в 1997-2000 годах»: Постановление Правительства РФ от 31 марта 1997 г. № 360//Гарант: справочно-правовая система данных, 2005.

- Энгельс Ф. Положение Англии. Восемнадцатый век//Маркс К., Энгельс Ф. Полн. собр. соч. Т. 2. М.: Политиздат, 1967. С. 615.

- Шпигель Г.У. Национальная система политической экономии//Экономическая теория/Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена. М.: ИНФРА-М, 2004. С. 601.

- Там же. С. 603.

- Шаховская Л.С., Погребинская В.А.,

- Синицына Л.М. История экономических учений: Учеб. пособие. Волгоград: Политехник, 2002. С. 123.

- Ольсевич Ю. О национальном экономическом мышлении//Вопросы экономики. 1996. № 9. С. 121.

- Там же.

- Абалкин Л. О национально-государственных интересах//Вопросы экономики. 1994. № 4. С. 7.

- Загашвили В. Экономический национализм и национальные экономические интересы//Мировая экономика и международные отношения. 1995. № 1. С. 23.

- Энциклопедия рыночного хозяйства. Общеэкономические основы рыночного хозяйствования/Под ред. Л.И. Абалкина, А.Г. Грязновой и др. М.: Путь России, 2002. С. 260.

- Обобществление и экономические интересы в социалистическом обществе: Монография/Под

- ред. Б.Я. Гершковича. М.: Высш. шк., 1983. С. 36.

- Яременко Ю.В. Экономический рост. Структурная политика/Ю.В. Яременко//Проблемы прогнозирования. 2001. № 1. С. 11.

- Экономическая энциклопедия. Политическая экономия: В 2 т. Т. II/Гл. ред. А.М. Румянцев. М.: Сов. энцикл., 1975. С. 62.

- Черковец В. О содержании понятия «реальный сектор экономики» и роли материального производства (материалы к лекциям и семинарам)//Российский экономический журнал. 2001. № 12. С. 51.

- Энциклопедия рыночного хозяйства. Общеэкономические основы... С. 277.