Эволюция концевых накладок лука в эпоху бронзы (Западно-Сибирская лесостепь)

Автор: Молодин В.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена разработке типологии концевых накладок на лук, появившихся в Западно-Сибирской лесостепи в период развитой бронзы (вторая половина III тыс. до. н.э.). Изделия претерпевают эволюцию и существенно видоизменяются к периоду поздней бронзы (XIV-X вв. до н.э.). Изменение концевых накладок свидетельствует об изменении самого лука.

Концевая накладка, лук, эпоха бронзы, западная сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/14522098

IDR: 14522098 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Эволюция концевых накладок лука в эпоху бронзы (Западно-Сибирская лесостепь)

Наличие луков, усиленных костяными накладками, в археологических комплексах эпохи неолита Восточной Сибири, пожалуй, впервые было выявлено А.П. Окладниковым [1940, c. 107–112]. Для более поздних периодов эпохи бронзы уже концевые накладки на лук не раз отмечались на поселениях и могильниках Западной Сибири (см., напр.: [Косарев, 1981]). Хотя этих предметов найдено на сегодняшний день не так уж много, представляется, что мы имеем возможность проследить динамику изменения формы концевых накладок, изготовленных из кости. Это имеет большое значение для возможных реконструкций лука. Излишне, думаю, говорить, насколько востребованным было это орудие (оружие) для жизнедеятельности человека от момента появления (конец палеолита, мезолит, неолит?) вплоть до Нового времени.

Изобретение концевых накладок, несомненно, явилось важнейшим шагом на пути эволюции лука. Их использование делало лук более мощным инструментом, усиливая пробивную способность стрелы. Данное обстоятельство способствовало совершенствованию и самой стрелы, позволяя использовать более крупный и тяжелый наконечник из кости, камня и металла.

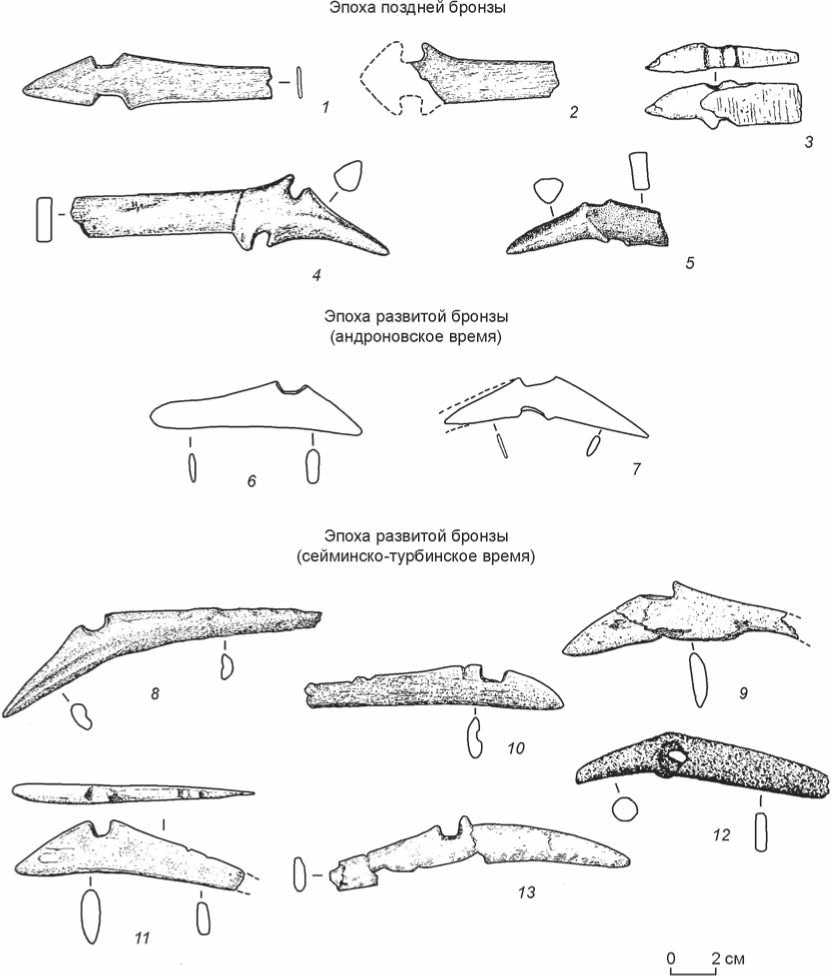

Появление первых концевых накладок, а следовательно, и качественно новый шаг в совершенствовании лука, следует связывать с периодом развитой бронзы (см. рисунок , 8–13 ). Костяные концевые накладки отмечены у носителей нескольких культур, существовавших в это время в Западно-Сибирской лесостепи. Если опираться на последние серии калиброванных радиоуглеродных дат, это происходило в период III – начала II тыс. до н.э. [Молодин, Епимахов, Марченко, 2014, рис. 2]. Не исключено, что толчком к новациям явилось появление у носителей культур этого круга (кротовской, елунинской, самусьской) мощного бронзового оружия сейминско-турбинского облика, а также защитного доспеха [Молодин, Шатов, 2000], потребовавшего усиления прони-кательных способностей наконечника. В таком случае время появления данной новации можно, по-видимому, снивелировать до второй половины III тыс. до н.э.

Наибольшее количество костяных концевых накладок (пять) обнаружено в кротовском могильнике Сопка-2/4Б, В, при этом три – в погребении литейщика № 282 (кург. 25, погр. 64) [Молодин, 1983] и два – в погр. № 403 (кург. 58, погр. 2)

(см. рисунок, 8-13). Каждый из пяти предметов имеет индивидуальные особенности, вместе с тем, они близки по основной идее. Накладки представляют собой прямой или слегка изогнутый стержень, размеры которого составляют от 10,0 до 15,5 см. Тело накладки с одной стороны уплощено для более плотного крепления к деревянной оконечности лука внахлест. У двух накладок на спинке стержня прорезано соответственно по два и три паза, предназначенных для более плотной фиксации ее шнуром. Все накладки завершаются подтреугольной, опущенной вниз головкой, которая во всех случаях приострена. Главной составляющей для данных изделий является вырезанный на спинке между стержнем для крепления и головкой-оконечностью глубокий паз для фиксации тетивы.

Очевидно, пара таких накладок крепилась на оконечностях тела лука внахлест (не исключено, что в некоторых случаях использовалась лишь одна концевая накладка, на эту мысль наталкивает их нечетное количество в могиле литейщика).

Эволюция концевых накладок на лук эпохи бронзы.

1, 2 - городище Чудская Гора (по: [Косарев, 1987]); 3 - Еловское поселение (по: [Косарев, 1981]); 4 - поселение Ново-Шадрино VII (по: [Корочкова, 2010]); 5 - Пахомовская Пристань I (по: [Корочкова, 2010]); 6, 7 - могильник Крохалевка-13 (по: [Троицкая, Сумин, Адамов, 2012]); 8-11 - могильник Сопка-2/4Б, В (раскопки В.И. Молодина); 12 - поселение Черноозерье VI (по: [Стефанова, Стефанов, 2007]); 13 - поселение Крохалевка-1 (по: [Молодин, Глушков, 1989]).

Аналогичное изделие было обнаружено на поселении Черноозерье IV (см. рисунок , 12 ). Это концевая накладка сопоставима с выше охарактеризованными [Стефанова, Стефанов, 2007, рис. 9, 4 ]. Одинаковая (кротовская) культурная идентификация не исключена, поскольку на указанном памятнике обнаружена как кротовская, так и ло-гиновская керамика [Там же]. Как бы то ни было, речь идет в целом об одной эпохе. Особенностью данного предмета является сквозное отверстие для крепления тетивы.

Еще одно аналогичное изделие обнаружено на поселении самусьской культуры Крохалевка-1 [Мо-лодин, Глушков, 1989, рис. 23, 4 ]. Особенно оно близко накладкам из погр. № 403 (кург. 58, погр. 2) Сопки-2/4Б, В. Эти изделия имеют длинную, при-остренную оконечность (см. рисунок , 13 ).

Известна концевая накладка и на поселении елунинской культуры Березовая Лука. Изделие имеет длинное, вытянутое тело с характерной при-остренной головкой и пазом для крепления тетивы [Кирюшин, Малолетко, Тишкин, 2005]. Более всего изделие напоминает одну из накладок из погребения литейщика памятника Сопка-2/4Б, В.

К следующему хронологическому периоду развитой поры бронзового века относятся две костяные накладки, найденные в могиле андроновской (федоровской) культуры памятника Крохалевка-13 [Троицкая, Сумин, Адамов, 2012] (см. рисунок , 6, 7 ). Первое изделие абсолютно аналогично предмету из кротовской могилы литейщика, с той лишь разницей, что стержень для крепления сделался более тонким, чем головка. Однако вторая накладка при схожих пропорциях имела уже два противолежащих паза для крепления тетивы (см. рисунок, 7 ). На лицо явная новация, делающая крепление тетивы более совершенным.

Что это именно так, свидетельствуют концевые накладки из комплексов финальной бронзы Западно-Сибирской лесостепи, относящиеся к последней трети II тыс. до н.э.

В качестве образцов позднебронзовых накладок можно привести изделия ирменской культуры из Еловского поселения [Косарев, 1987, рис. 114, 18 ] (см. рисунок, 3 ), памятников пахомовской культуры Ново-Шадрино VII и Пахомовская Пристань-1 (см. рисунок , 4, 5 ) [Корочкова, 2010, рис. 8, 8 ; 15, 7 ]. Известны они и на других памятниках эпохи поздней бронзы (см. рисунок , 1, 2 ).

Изделия позднебронзовой эпохи объединяют друг с другом более мелкие размеры, чем у ранних; все они имеют противолежащие пазы для крепления тетивы. Особенно важно, что накладки обладают более коротким телом и заточенным клином черешком для крепления к телу лука. Очевидно, что сам способ крепления был изменен: если у наиболее ранних луков черешок накладки крепился внахлест, то позднебронзовые накладки вставлялись в тело лука, а с наружи дополнительно фиксировались обмоткой.

Такова динамика совершенствования западносибирского лука в эпоху бронзы, которая, вероятно, будет уточняться при пополнении новыми источниками.

Список литературы Эволюция концевых накладок лука в эпоху бронзы (Западно-Сибирская лесостепь)

- Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., Тишкин А.А. Березовая Лука -поселение эпохи бронзы в Алейской степи. -Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2005. -Т. 1. -288 с.

- Корочкова О.Н. Взаимодействие культур в эпоху поздней бронзы (андроноидные древности Тоболо-Иртышья). -Екатеринбург: УралЮрИздат, 2010. -104 с.

- Косарев М.Ф. Бронзовый век Западной Сибири. -М.: Наука, 1981. -277 с.

- Косарев М.Ф. Эпоха поздней бронзы и переходное время от бронзового века к железному//Археология СССР. Эпоха бронзы лесной полосы СССР. -М.: Наука, 1987. -С. 289-304.

- Молодин В.И. Погребение литейщика из могильника Сопка-2//Древние горняки и металлурги Сибири. -Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1983. -С. 96-109.

- Молодин В.И., Глушков И.Т. Самусьская культура в Верхнем Приобье. -Новосибирск: Наука, 1989. -168 с.

- Молодин В.И., Епимахов А.В., Марченко Ж.В. Радиоуглеродная хронология культур эпохи бронзы Урала и юга Западной Сибири: принципы и подходы, достижения и проблемы//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. -2014. -Т. 134; вып. 3: Археология и этнография. -С. 136-167.

- Молодин В.И., Шатов А.Г. К реконструкции военного дела носителей кротовской культуры//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. -Т. VI. -С. 358-363.

- Окладников А.П. Погребение бронзового века в ангарской тайге//КСИИМК. -1940. -Вып. 8. -С. 107-112.

- Стефанова Н.К., Стефанов В.И. О поселении Черноозерье VI, исследованных на его площади захоронениях и некоторых проблемах среднеиртышской археологии периода доандроновской бронзы//Проблемы археологии Урала и Западной Сибири (к 70-летию Т.М. Потемкиной). -Курган: Изд-во Курган. гос. ун-та, 2007. -С. 84-93.

- Троицкая Т.Н., Сумин В.А., Адамов А.А. Древности Кудряшовского бора: Крохалева-13 -комплекс археологических памятников. -Новосибирск: Ярус, 2012. -76 с.