Эволюция коронарной недостаточности и ишемической дисфункции левого желудочка и возможности эффективной вторичной их профилактики у больных после реваскуляризации ишемизированного миокарда (10-летнее проспективное наблюдение)

Автор: Тепляков А.Т., Аптекарь В.Д., Рыбальченко Е.В., Пушникова Е.Ю., Желтоногова Н.М.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3 т.22, 2007 года.

Бесплатный доступ

Под наблюдением находились 72 больных ИБС в течение 10 лет после коронарного шунтирования (средний возраст - 54,8±5,9). На этапах наблюдения оценивали влияние ГБ, курения, избыточной массы тела, дислипидемии на смертность, частоту развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. Наиболее значимое влияние на прогноз у больных ИБС после КШ оказывали следующие факторы: табакокурение, увеличивавшее в 6 раз количество леталь- ных исходов, в 5,7 раза - частоту неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и высокий уровень ХС ЛПНП (>3,5 ммоль/л). Последнему сопутствовало увеличение в 2,3 раза (p1,7 ммоль/л) и сниженный уровень ХС ЛПВП (

Факторы риска, коронарное шунтирование, отдаленные результаты, выживаемость

Короткий адрес: https://sciup.org/14918745

IDR: 14918745 | УДК: 616.12-008.331.1:615.22

Текст научной статьи Эволюция коронарной недостаточности и ишемической дисфункции левого желудочка и возможности эффективной вторичной их профилактики у больных после реваскуляризации ишемизированного миокарда (10-летнее проспективное наблюдение)

КЛИНИЧЕСКИЕИССЛЕДОВАНИЯ

А.Т. Тепляков*, В.Д. Аптекарь*, Е.В. Рыбальченко*, Е.Ю. Лушникова**, Н.М. Желтоногова*

Е-mail: gev@cardio.tsu.ru

ЭВОЛЮЦИЯ КОРОНАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ИШЕМИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА И ВОЗМОЖНОСТИ ЭФФЕКТИВНОЙ ВТОРИЧНОЙ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ИШЕМИЗИРОВАННОГО МИОКАРДА (10-ЛЕТНЕЕ ПРОСПЕКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)

-

*ГУ НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН;

-

** Военно-медицинский институт, г. Томск

Коронарное шунтирование (КШ) у больных ИБС тяжелых функциональных классов при многососудистом стенозирующем коронарном атеросклерозе в большинстве случаев позволяет улучшить качество жизни пациентов, снизить риск возникновения инфаркта миокарда (ИМ) и фатальных коронарных осложнений [1, 2, 3]. Вместе с тем КШ не устраняет основных причин развития атеросклероза. Многочисленные эпидемиологические, клинические и экспериментальные исследования позволили условно выделить две основные группы факторов риска атеросклероза: факторы, которые практически невозможно изменить (немодифицируемые), и факторы, поддающиеся влиянию (модифицируемые). Для профилактики последние представляют значительно больший интерес и имеют большее значение (артериальная гипертензия, сахарный диабет, дислипидемия, ожирение, курение) [4, 5, 6]. В связи с этим, актуальна 24

необходимость изучения влияния этих факторов на прогрессирование коронарного атеросклероза у данной категории пациентов на этапах восстановительного лечения и в особенности в отдаленные сроки наблюдения после вмешательства.

Целью исследования явилось изучение влияния гипертонической болезни, ожирения, курения, дислипидемии на отдаленные (до 10 лет) результаты после коронарного шунтирования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Под наблюдением находились 72 больных, перенесших инфаркт миокарда более чем за 6 месяцев до включения в исследование, с нормальной сократительной функцией ЛЖ (ФВ>45%), мужчины в возрасте от 33 до 67 лет (в среднем 54,8±5,9 года). Всем пациентам была выполнена операция коронарного шунтирования. Количество пораженных коронарных артерий с наличием стенозирующего атеросклероза по данным диагностической коронарной ангиографии в среднем составило 3,46±0,78, количество шунтированных артерий – 3,22±0,65, в том числе 8 маммаро-коронарных шунтов.

До КШ ГБ была выявлена у 26 (36,1%), ожирение с индексом массы тела более 30 кг/м2 – у 20 (28,8%) пациентов, 47 (65,3%) пациентов курили. Изменения со стороны липидных факторов риска ИБС оказались следующими: повышенный уровень ХС ЛПНП (более 2,6 ммоль/л) диагностировался в 68 (94,4%) случаях, а высокий (более 3,5 ммоль/л) – в 54 (75%), у 47 (65,3%) больных выявлена гипертриглицеридемия, снижение ХС ЛПВП ниже целевого уровня определено у 28 (38,9%) пациентов.

В течение первого года после КШ 2 (2,8%) пациента перенесли ИМ. Через 3 года наблюдения после реваск-ляризации миокарда в 3 (4,2%) случаях констатирована смерть пациентов. Два пациента погибли после повторной операции КШ, в одном случае причиной смерти явилась острая коронарная недостаточность (операция выполнялась на фоне подострого течения повторного ИМ), в другом случае смерть наступила после перенесенного ИМ. У 2 больных на данном этапе наблюдения диагностирован нефатальный ИМ (табл. 1).

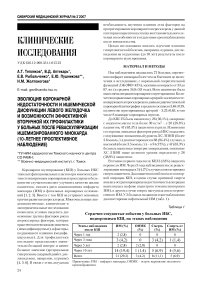

Таблица 1

Сердечно-сосудистые события у больных ИБС, подвергшихся КШ, на этапах наблюдения

|

Этапы наблюдения после КШ |

ИМ (%) |

ОНМК (%) |

Смерть (%) |

Смерть от ИМ (%) |

|

Через 1 год |

2 (2,8) |

0 |

0 |

0 |

|

Через 3 года |

3 (4,2) |

0 |

3 (4,2) |

1 (1,4) |

|

Через 5 лет |

2 (2,8) |

2 (2,8) |

0 |

0 |

|

Через 10 лет |

14 (19,4) |

1 (1,4) |

5 (6,9) |

4 (5,6) |

|

Всего |

21 (29,2) |

3 (4,2) |

8 (11,1) |

5 (6,9) |

Примечание: ИМ – инфаркт миокарда, ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения.

Таблица 2

Встречаемость модифицируемых факторов риска у больных ИБС, подвергшихся КШ

|

Больные с ФР ИБС |

Наличие ФР ИБС |

ГБ (%) |

Курение (%) |

ИМТ>30 кг/м2 (%) |

ХС ЛПНП >3,5 ммоль/л (%) |

ХС ЛПВП <1,0 ммоль/л (%) |

ТГ >1,7 ммоль/л (%) |

|

ГБ (n=26) |

Есть |

38,3 |

45 |

35,2 |

42,9 |

36,2) |

|

|

Нет |

32 |

30,9* |

38,9 |

31,8 |

36 |

||

|

Курение(n=47) |

Есть |

69,2 |

60 |

63 |

71,4 |

70,2 |

|

|

Нет |

63,0 |

63,6 |

52 |

61,4 |

56* |

||

|

ИМТ>30 кг/м2 (n=20) |

Есть |

34,6 |

25,5 |

24,1 |

21,4 |

29,8 |

|

|

Нет |

23,9 |

32 |

25 |

31,8 |

24 |

||

|

ХС ЛПНП >3,5 ммоль/л (n=54) |

Есть |

73,1 |

72,3 |

65 |

75 |

74,5 |

|

|

Нет |

76,1 |

80 |

75,9 |

75 |

76 |

||

|

ХС ЛПВП <1,0 ммоль/л (n=28) |

Есть ФР |

46,2 |

42,6 |

30 |

38,9 |

38,3 |

|

|

Нет |

36,4 |

32,0 |

40 |

38,9 |

40 |

||

|

ТГ>1,7 ммоль/л (n=47) |

Есть ФР |

65,4 |

70,2 |

70 |

64,8 |

64,3 |

|

|

Нет |

65,2 |

56* |

60 |

66,7 |

65,9 |

Примечаение: * – p<0,05 – достигнутый уровень значимости критерия различий между группами по удельному весу пациентов с фактором риска.

Таблица 3

Липидный спектр у больных с ГБ (1-я группа) и без ГБ (2-я группа), с сопутствующим табакокурением (3-я группа) и без такового (4-я группа), с ожирением (5-я группа) и нормальной или умеренно повышенной массой тела (6-я группа) до КШ

|

Показатель |

1-я группа |

2-я группа |

р |

3 -я группа |

4-я группа |

P |

5-я группа |

6-я группа |

P |

|

ОХС, ммоль/л |

6,11 ± 0,21 |

5,79 ± 0,14 |

0,97 |

6,06 ± 0,14 |

5,86 ± 0,18 |

0,15 |

5,84 ± 0,16 |

5,85 ± 0,14 |

0,76 |

|

ТГ, ммоль/л |

2,08 ± 0,15 |

1,88 ± 0,09 |

0,90 |

2,16 ± 0,18 |

1,86 ± 0,08 |

0,19 |

2,19 ± 0,20 |

1,95 ± 0,07 |

0,33 |

|

ХС ЛПВП, ммоль/л |

1,00 ± 0,03 |

1,08 ± 0,03 |

0,047 |

1,05 ± 0,03 |

1,04 ± 0,03 |

0,94 |

1,05 ± 0,04 |

1,05 ± 0,03 |

0,66 |

|

ХС ЛПНП, ммоль/л |

4,17 ± 0,19 |

3,83 ± 0,13 |

0,57 |

4,03 ± 0,16 |

3,95 ± 0,15 |

0,50 |

3,82 ± 0,15 |

3,92 ± 0,12 |

0,66 |

|

ХС ЛПНП/ ХС-ЛПВП |

4,15 ± 0,17 |

3,63 ± 0,19 |

0,026 |

3,96 ± 0,23 |

3,81 ± 0,16 |

0,57 |

3,73 ± 0,22 |

3,94 ± 0,17 |

0,44 |

Через 5 лет после хирургического вмешательства нефатальный ИМ диагностирован дважды (2,8%), еще в двух случаях (2,8%) выставлен диагноз острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). К десятому году наблюдения смерть констатирована у 5 (6,9%) пациентов, в том числе, после ИМ – в 4 случаях, и в одном от «несердечных» причин (панкреонекроз). Еще у 10 (13,9%) пациентов диагностировались нефатальные ИМ, а у одного – развилось ОНМК.

Влияние ГБ, курения, избыточной массы тела, дислипидемии на твердые конечные точки при 10летнем проспективном наблюдении больных ИБС, подвергшихся КШ, оценивали в сравнении с пациентами, у которых соответствующие факторы риска после вмешательства отсутствовали (ГБ и курение, ТГ<1,7 ммоль/л, ХС ЛПВП>1,0 ммоль/л) либо были умеренно выраженными (ХС ЛПНП<3,5 ммоль/л,

ИМТ<30 кг/м2). В целом анализируемые группы по удельному весу модифицируемых факторов риска оказались сопоставимы (табл. 2), за исключением статистически значимо(p<0,05) более высокой встречаемости у пациентов с ИМТ>30 кг/м2 гипертонической болезни (45% – 30,9%) и повышенного уровня ТГ у курильщиков (70,2% – 56%), однако при этом средние значения ТГ в группах статистически значимо не различались (p=0,19, табл. 3). Между группами не было выявлено статистически значимых различий по уровню ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ТГ за исключением тех случаев, когда разделение проходило в зависимости от величины этих показателей, а также у пациентов с фоновой ГБ, до вмешательства уровень «антиатерогенной» фракции холестерина оказался статистически значимо (p<0,05) сниженным (табл. 3, 4).

Таблица 4

Липидный спектр у больных с высоким уровнем ХС ЛПНП (7-я группа)

и группа контроля (8-я группа), с низким уровнем ХСЛПВП (9-я группа)

и группа контроля (10-я группа), с гипертриглицеридемией (11-я группа)

и группа контроля (12-я группа), до КШ

|

Показатель |

7-я группа |

8-я группа |

р |

9-я группа |

10-я группа |

11-я группа |

12-я группа |

p |

|

|

ОХС, ммоль/л |

6,19 ± 0,11 |

4,88 ± 0,11 |

0,000 |

5,73 ± 0,16 |

5,93 ± 0,15 |

0,49 |

5,98 ± 0,11 |

5,54 ± 0,10 |

0,046 |

|

ТГ, ммоль/л |

2,02 ± 0,08 |

1,84 ± 0,11 |

0,46 |

2,00 ± 0,10 |

2,03 ± 0,11 |

0,88 |

2,30 ± 0,08 |

1,39 ± 0,04 |

0,000 |

|

ХС ЛПВП, ммоль/л |

1,05 ± 0,03 |

1,05 ± 0,06 |

0,61 |

0,85 ± 0,02 |

1,20 ± 0,03 |

0,000 |

1,05 ± 0,04 |

1,04 ± 0,04 |

0,98 |

|

ХС ЛПНП, ммоль/л |

4,23 ± 0,09 |

2,99 ± 0,10 |

0,000 |

3,94 ± 0,14 |

3,86 ± 0,13 |

0,41 |

3,92 ± 0,12 |

3,83 ± 0,16 |

0,74 |

|

ХС ЛПНП/ ХС-ЛПВП |

4,20 ± 0,14 |

3,03 ± 0,24 |

0,000 |

4,68 ± 0,18 |

3,25 ± 0,13 |

0,000 |

3,91 ± 0,17 |

3,82 ± 0,24 |

0,84 |

Анализ липидного спектра проводился ферментативным методом с использованием наборов фирмы “Biocon”. Забор крови осуществлялся утром натощак после 12-часового голодания.

Полученные результаты обрабатывались с помощью пакета прикладных программ “STATISTICA” ver. 6.0 for Windows. Статистическая обработка данных проведена с использованием непараметричеких методов Манна-Уитни, Фишера (для качественных признаков), анализ выживаемости проводился методом Каплана-Мейера.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Среди больных с ГБ (1-я группа) и при ее отсутствии (2-я группа) в течение года после КШ оказалось по одному пациенту, перенесшему ИМ. Через 3 года после прямой реваскляризации миокарда в трех случаях (4,2%) констатирована смерть пациентов: в двух случаях – после повторного КШ (в одном из них после нефатального ИМ) у больных 1-й группы и в одном случае смерть наступила после перенесенного ИМ (у пациента 2-й группы), всего у двух больных диагностирован нефатальный ИМ (оба случая из 2-й группы).

Через 5 лет после хирургического вмешательства нефатальный ИМ диагностирован дважды (по одному случаю в каждой группе), еще в двух случаях выставлен диагноз ОНМК – по одному в каждой группе.

К десятому году наблюдения смерть констатирована у 5 (7,3%) пациентов: 3 в 1-й группе, в том числе, после ИМ в двух случаях, и в одном от «несердечных» причин (панкреонекроз) и в двух во 2-й группе (причиной смерти оказался ИМ). Еще у 3 (12,5%) пациентов 1-й группы и 7 (15,6%) пациентов 2-й группы диагностировались нефатальные ИМ, а у одного пациента 1-й группы развилось ОНМК.

На фоне ГБ смерть констатирована у 5 (19,2%) больных ИБС, подвергшихся КШ, и лишь в 3 (6,5%) случаях без таковой (2-я группа). Два пациента с сопутствующей ГБ умерли после повторного КШ, и еще в одном случае была констатирована смерть от панкреонекроза. Частота фатального ИМ составила 7,7% и соответствовала таковой в группе без ГБ.

Инфаркт миокарда на этапах наблюдения после КШ развился у 7 (26,9%) больных 1-й группы и 14 (30,4%) больных – 2-й группы.

До оперативного вмешательства курили 47 (65,3%) пациентов от 10 до 40 сигарет в день (в среднем 20,3 ± 6,4). Эти пациенты составили 3-ю группу наблюдения.

В течение года после АКШ 2 (4,3%) пациента 3-й группы перенесли ИМ. Через 3 года после прямой реваскуляризации миокарда в 3 случаях констатирована смерть: 2 – после повторного КШ (в одном из них АКШ проводилось после нефатального ИМ), и в оставшемся случае смерть наступила после перенесенного ИМ. Помимо этого, еще у 1 больного диагностирован нефатальный ИМ – все пациенты 3-й группы.

Через 5 лет после КШ в группе «курильщиков» зарегистрировано 2 (4,3%) нефатальный ИМ и еще два (4,3%) случая ОНМК. К десятому году проспективного наблюдения смерть констатирована у 5 пациентов: у 4 (8,5%) в 3-й группе (в результате ИМ в трех случаях, и в одном от «несердечных» причин (панкреонекроз)). У не куривших пациентов (4-я группа) лишь в одном (4%) случае зарегистрирована смерть от ИМ. Кроме того, нефатальные ИМ были зарегистрированы еще у 9 (19,1%) пациентов в 3-й группе и одного (4%) пациента в 4-й группе. У одного (2,1%) пациента 3-й группы развилось ОНМК.

Из 8 случаев в 7 (87,5%) смерть приходилась на долю «курильщиков» (3-я группа). С учетом двух случаев смерти «курильщиков» после повторного КШ и одной смерти от панкреонекроза (пациент бросил курить после оперативного вмешательства, а умер через 10 лет), летальность от сердечно-сосудистых событий составила в 3-й группе 8,5% (все пациенты продолжали курить после оперативного вмешательства) и более чем в 2 раза превосходила соответствую- щий показатель не куривших пациентов (4-я группа). Инфаркт миокарда после КШ развился у 19 (90,5%) больных (16 из них продолжали курить до момента ИМ) с сопутствующим табакокурением и лишь у 2 (9,5%) без такового. Все случаи ОНМК пришлись на группу «курильщиков».

Анализ ситуации у больных, бросивших курить после оперативного вмешательства (18 человек), показал: смерть констатирована лишь в одном случае от несердечных причин (панкреонекроз), инфаркт миокарда на этапах наблюдения диагностировался у троих (16,7%). Среди 29 пациентов, продолжавших курить, смерть констатирована в 6 (20,7%) случаях (в том числе у двоих после повторного АКШ), у 4 (13,8%) от фатального инфаркта миокарда. Аналогичный показатель в группе не курящих и бросивших курить после АКШ больных составил 2,3% и оказался в 6 раз меньше. При этом все 3 случая (10,3%) ОНМК пришлись на пациентов, которые продолжали курить.

В 2 из 5 случаев смерти от сердечнососудистых событий она приходилась на долю больных ИБС с ИМТ меньше 25 кг/м2 (11,8%), еще в двух случаях (5,7%) ИМТ больных определялся в пределах от 25 до 30 кг/м2, и лишь в одном (5,0%) случае ИМТ у пациента был выше 30 кг/м2. Еще два случая смерти зафиксированы у больных после повторного КШ – оба пациента с умеренным повышением ИМТ и один – от панкреонекроза – с высоким ИМТ.

Нефатальный ИМ после КШ развился у 7 (41,2%) больных с нормальной массой тела, у 9 (25,7%) – с умеренно повышенным ИМТ. У больных с умеренно повышенным ИМТ зарегистрировано 2 случая ОНМК, еще в одном случае ОНМК диагностировано у больного с ИМТ более 30 кг/м2.

В связи с небольшим количеством пациентов с ИМТ меньше 25 кг/м2, а также с неоднородностью пациентов в группе по сопутствующим факторам риска ИБС (в первую очередь по курению) нами проанализировано влияние избыточной массы тела на ранние и отдаленные результаты КШ (ИМТ более 30 кг/м2; 5-я группа). В этой выборке частота «курильщиков» в группах была более равномерной: во 2-й группе с ИМТ менее 30 кг/м2 – 35 (67,3%) больных и в 1-й группе с ИМТ более 30 кг/м2 – 12 (60%). При таком распределении смерть от сердечно-сосудистых причин регистрировалась в 5-й группе в 4 (7,7%) случаях и ИМ – в 16 (30,8%) случаях, в 6-й группе – 1 (5%) и 5 (25%) соответственно.

Таким образом, в группе больных с ИМТ более 30 кг/м2 смерть от сердечно-сосудистых причин регистрировалась в 7,7% случаев, а частота ИМ составила – 30,8%, что фактически соответствовало аналогичным показателям больных 2-й группы – 5% и 25%.

Таблица 5

Смертность, ИМ, ОНМК у больных, подвергшихся КШ, в зависимости от наличия модифицируемых ФР ИБС

|

ФР ИБС |

Наличие ФР |

ИМ (%) |

ОНМК (%) |

Смерть (%) |

Смерть от ИМ (%) |

|

ГБ |

+ |

26,9 |

7,7 |

19,2 |

7,7 |

|

- |

30,4 |

2,3 |

6,5* |

6,5 |

|

|

Курение |

+ |

55,2 |

10,3 |

20,7 |

13,8 |

|

- |

11,6** |

0* |

4,7* |

2,3* |

|

|

ИМТ>30 кг/м2 |

+ |

25 |

3,9 |

9,6 |

5,0 |

|

- |

30,8 |

5,0 |

15,0 |

7,7 |

|

|

ХСЛПНП >3,5 ммоль/л |

+ |

33,3 |

5,6 |

14,8 |

9,3 |

|

- |

16,7** |

0* |

0** |

0* |

|

|

ХС ЛПВП <1,0 ммоль/л |

+ |

46,4 |

3,6 |

17,9 |

10,7 |

|

- |

18,2** |

4,6 |

6,8* |

4,6 |

|

|

ТГ >1,7 ммоль/л |

+ |

36,2 |

4,3 |

12,8 |

8,5 |

|

- |

16* |

4 |

8 |

4 |

Примечаение: * – p<0,05 – достигнутый уровень значимости критерия различий между группами у пациентов с фактором риска и без такового;

** – p<0,01.

У пациентов с высоким (более 3,5 ммоль/л) уровнем ХС ЛПНП (7-я группа) в течение года после КШ два (3,7%) больных перенесли ИМ. Через 3 года после прямой реваскуляризации миокарда в 3 (5,6%) случаях зарегистрирована смерть. У двух пациентов в результате сердечной недостаточности смерть наступала после повторного КШ и одном случае – после фатального ИМ. У двух (3,7%) больных диагностирован нефатальный ИМ. Через 5 лет после хирургического вмешательства диагностирован еще один нефатальный ИМ и два случая ОНМК. К десятому году наблюдения смерть констатирована в 5 (9,8%) случаях (в 4 – после ИМ и у одного – от панкреонекроза), еще у 8 пациентов 7-й группы диагностированы нефатальные ИМ и в одном случае развилось ОНМК.

В 8-й группе в течение 10 лет наблюдения после прямой реваскуляризации миокарда летальных исходов, а также ОНМК зарегистрировано не было. У 3 (16,7%) больных диагностирован ИМ: в 1 (5,6%) случае – через 5 лет и в 2 (11,1%) случаях – через 10 лет после КШ.

Терапия статинами в 7-й группе проводилась через 1 год после КШ в 11 (20,4%), через 3 года – в 12 (23,5%), через 5 лет – в 18 (35,3%), через 10 лет – 17 (37,0%) случаях, во 2 группе – в 1 (5,6%), в 2 (11,1%), в 1 (5,6%), в 2 (11,1%) случаях соответственно.

Поскольку частота назначения статинов в 7-й группе на этапах наблюдения оказалось ограниченной, не проводилось титрования доз статинов для достижения целевого уровня ХС ЛПНП. Полученные данные не показали существенного изменения липидного спектра на этапах проспективного наблюдения больных после АКШ.

У больных со сниженным (менее 1,0 ммоль/л) уровнем ХС ЛПВП (9-я группа) в течение года после КШ 2 (7,1%) пациента перенесли ИМ. Через 3 года у 3 пациентов констатирована смерть (в 2 случаях от сердечной недостаточности после повторной операции КШ и в одном случае – после перенесенного ИМ). У 2 (7,1%) больных был диагностирован нефатальный ИМ. Через 5 лет у одного больного развилось ОНМК, к 10 годам у 2 (8%) пациентов развился фатальный ИМ, а еще в 6 (24%) случаях – нефатальный ИМ.

У больных 10-й группы только через 5 лет после хирургического вмешательства было зарегистрировано два (4,6%) нефатальных ИМ и один случай (2,3%) ОНМК. К десятому году наблюдения смерть констатирована у 3 (6,8%) пациентов (в двух случаях после ИМ и в одном от панкреонекроза), нефатальные ИМ диагностированы еще у 4 (9,1%) наблюдаемых, а у одного больного 10-й группы на данном этапе наблюдения развилось ОНМК.

В 9-й группе смерть от ИМ регистрировалась в 3 (10,7%) случаях, ассоциировавшихся со сниженным (менее 1,0 ммоль/л) уровнем ХС ЛПВП. Общая смертность по данной группе составила 17,9%. У пациентов 10-й группы эти показатели составили 4,6% и 6,8% соответственно.

Инфаркт миокарда на этапах наблюдения после КШ развился у 13 (46,4%) больных с низким уровнем ХС ЛПВП и лишь у 8 (18,2%) больных с нормальным уровнем ХС ЛПВП. Два случая ОНМК пришлись на 10-ю группу (4,6%) и один (3,6%) – на 9-ю группу.

У больных с гипертриглицеридемией (11-я группа) через год после КШ два (2,8%) больных перенесли ИМ, по одному в каждой группе. Через 3 года после вмешательства в 3 (4,2%) случаях констатирована смерть: в 2 случаях – после повторного КШ (по одному в каждой группе) и в одном случае – после перенесенного ИМ у пациента 1-й группы. Еще у двух больных 11-й группы диагностирован нефатальный ИМ. Через 5 лет после КШ пациенты 11-й группы перенесли два нефатальных ИМ и еще двое – ОНМК. К десятому году наблюдения смерть в 11-й группе констатирована у 4 пациентов: в 3 случаях от ИМ и в одном от панкреонекроза. Еще 8 пациентов в 11-й группе перенесли нефатальный ИМ. В 12-й группе от ИМ умер 1 пациент и у 2 пациентов диагностированы нефатальные ИМ. У одного пациента 12-й группы на данном этапе наблюдения развилось ОНМК.

Таким образом, смерть от ИМ в 4 (8,5%) случаях приходилась на долю больных с гипертриглицеридемией, общая смертность в данной группе составила 12,8%. У пациентов с нормальным уровнем ТГ эти показатели оказались 4,0% и 8,0% соответственно.

Инфаркт миокарда на этапах наблюдения после КШ развился у 17 больных с повышенным уровнем ТГ (36,2%) и лишь у 4 – с нормальным уровнем ТГ (16%). Два случая ОНМК пришлись на 11-ю группу (4,3%) и один (4,0%) – на 12-ю группу.

ОБСУЖДЕНИЕ

Оценивая вклад факторов риска у больных ИБС, подвергшихся КШ, на этапах 10-летнего наблюдения мы не получили достоверных данных о влиянии ГБ и избыточной массы тела на прогрессирование коронарной недостаточности, летальность от сердечно-сосудистых событий и частоту развития нефатальных ИМ. Это, по-видимому, связано с адекватным лечением гипертонической болезни, а также недостаточным количеством наблюдений пациентов с выраженным увеличением массы тела (с ИМТ более 35 кг/м2) и значительным удельным весом курильщиков (более 80%) в группе больных с ИМТ менее 25 кг/м2. Проведенный анализ также подтвердил высоко статистически значимое (p=0,002) негативное влияние сопутствующего табакокурения на смертность от сердечно-сосудистых событий (13,8% у продолжавших курить против 2,3% у не куривших либо отказавшихся от вредной привычки после КШ). Выявлена высокая частота ассоциированной взаимосвязи табакокурения с развитием инфарктов миокарда – 55,2% у курильщиков против 11,6% у пациентов, не подверженных данному фактору риска (p<0,001), нарушений мозгового кровообращения – у 10,3% против 0% (p=0,001).

Анализ липидных факторов атерогенеза подтвердил статистически значимое влияние высокого уровня ХС ЛПНП (в сравнении с нормальным уровнем и умеренно повышенным), повышенного (>1,7 ммоль/ л) уровня ТГ и низкого (<1,0 ммоль/л) уровня ХС ЛПВП на частоту сердечно-сосудистых событий и прогрессирование коронарной недостаточности у больных после КШ на этапах наблюдения.

Летальность от сердечно-сосудистых событий в группе больных с высоким (>3,5 ммоль/л) уровнем ХС ЛПНП достигала 9,3% в течение 10 лет. Частота повторных ИМ диагностировалась в 33,3% случаях, ОНМК – в 5,6%. У больных с уровнем ХС ЛПНП<3,5 ммоль/л смертельные исходы и эпизоды ОНМК не зарегистрированы, а повторные инфаркты миокарда на этапах наблюдения развились всего у 3 (16,7%) пациентов. По всем анализируемым первичным и комбинированным точкам проспективного контроля различия между группами оказались статистически значимыми: по смертельным исходам p=0,002, по ИМ p=0,007, по ОНМК p=0,015. Аналогичные показатели у больных с гипертриглицеридемией оказались следующими: смерть от сердечно-сосудистых событий – 8,5%, ИМ – 36,2%, ОНМК – 4,3%. Этому соответствовали следующие показатели больных с нормальным уровнем ТГ: 4,0% (p=0,12), 16% (p=0,001), 4% (p>0,05). У больных с нормальным уровнем (более 1,0 ммоль/л) и низким уровнем ХС ЛПВП (<1,0 ммоль/л) эти показатели оказались следующими: смертность – 4,6% против 10,7% (p=0,09), ИМ – 18,2% против 46,4% (p<0,001), ОНМК – 3,6% против 4,6% (p>0,05). Статистически значимые различия в группах с разделением по уровню ТГ и ХС ЛПВП были получены лишь в отношении ИМ.

Выживаемость, определяемая методом Каплана-Мейера, была статистически значимо (p<0,05) выше у не куривших пациентов (9,0 ± 0,3 года), а также имевших нормальный или умеренно повышенный (менее 3,5 ммоль/л) уровнем ХС ЛПНП (10,0 ± 0,0 лет) в сравнении с теми, кто продолжал курить (7,5 ± 0,7 года), и уровень ХС ЛПНП которых превышал 3,5 ммоль/л (6,0 ± 0,4 года). По остальным факторам риска статистически значимых различий по выживаемости выявлено не было.

Таким образом, статистически значимое влияние на частоту неблагоприятных сердечно-сосудистых событий на этапах 10-летнего проспективного наблюдения у больных, подвергшихся КШ, оказывали: табакокурение, высокий уровень (более 3,5 ммоль/л) ХС ЛПНП, гипертриглицеридемия (> 1,7 ммоль/л), а также низкий (< 1,0 ммоль/л) уровень ХС ЛПВП уже через три года после прямой реваскуляризации миокарда.

ВЫВОДЫ

-

1. Наиболее значимое влияние у больных ИБС (спустя 10 лет после АКШ) на прогрессирование коронарной недостаточности и твердые конечные точки оказывали следующие факторы: табакокурение, увеличивавшее в 6 раз количество летальных исходов, в 5,7 раза – частоту неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и высокий уровень ХС ЛПНП (> 3,5 ммоль/л). Последнему сопутствовало увеличение в 2,3 раза (p<0,01) частоты ИМ, ОНМК и высокий уровень летальных исходов (14,8%).

-

2. Выживаемость, определяемая методом Каплана-Мейера, была статистически значимо (p<0,05) меньше у пациентов, продолжавших курить, на 2,1 года, у пациентов с высоким уровнем ХС ЛПНП – на 3,4 года.

-

3. Частота развития неблагоприятных сердечнососудистых событий у больных ИБС после КШ с повышенным уровнем ТГ и сниженным уровнем ХС ЛПВП увеличилась более чем в 2 раза.

-

4. На фоне адекватной гипотензивной терапии в течение 10-летнего проспективного наблюдения у больных ИБС, перенесших КШ, не выявлено негативного влияния гипертонической болезни на отдаленный прогноз.

-

5. Отсутствие влияния избыточной массы тела на отдаленный прогноз у больных ИБС, перенесших КШ, связано, по-видимому, с наличием другого доминирующего фактора риска – курения, который статистически значимо чаще встречался у пациентов с ИМТ<25 кг/м2.

Список литературы Эволюция коронарной недостаточности и ишемической дисфункции левого желудочка и возможности эффективной вторичной их профилактики у больных после реваскуляризации ишемизированного миокарда (10-летнее проспективное наблюдение)

- Акчурин Р.С., Ширяев А.А., Лепилин М.Г., Португалов С.А. Современные тенденции развития коронарной хирургии. Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. -1991; 6:3-6.

- Alderman E.L., Bourassa M.G., Gohen L.S. et al. Ten-years follow-up of survival and myocardial infarction in the randomized coronary artery surgery study. Circulation. -1990; 82: 1630-1646.

- Yusuf S., Zucher D., Peluzzi et al. Effect of coronary artery bypass graft surgery on survival overview of 10 year results from randomizes trials by the Coronary Artery Bypass Graft Surgery Trials Collabaraficu. Lancet. -1994. -Vol. 344. -P. 563-570.

- Карпов Р.С., Дудко В.А. Атеросклероз. Патогенез. Клиника. Функциональная диагностика. Лечение. -Томск: STT, 1998.

- Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. -2004. -Приложение. -36 с.

- European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Third Joint Task Force of European and other Societies on Cardiovasc Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of eight societies and invited experts). Eur. Heart J. -2003; 24: 1601-10.