Эволюция модели финансирования здравоохранения в РФ

Автор: Соболева Е.А.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 12-3 (58), 2019 года.

Бесплатный доступ

Эффективность государственной системы здравоохранения во многом определяется выбором модели финансирования, которая включает централизованную систему сбора и распределения средств и, тем самым, обеспечивает конституционные права граждан на получение бесплатной медицинской помощи. В основе действующей сегодня в России бюджетно-страховой модели финансирования здравоохранения находится система обязательного медицинского страхования (ОМС). За последнее десятилетие российская модель финансирования здравоохранения претерпела значительные изменения, ключевым из которых является переход на преимущественно одноканальное финансирование - за счет средств системы ОМС. В настоящее время государственная система здравоохранения - через систему ОМС - все более полно вовлекается в экономический оборот. Функционирование медицинских учреждений на рыночных принципах вызывает ряд проблем. В статье рассматриваются экономические аспекты становления и развития системы ОМС. Особое внимание уделено законодательному регулированию. Охарактеризованы проблемы переходного и современного периодов. Отмечены финансовые результаты системы сбора страховых взносов. Сделан вывод о необходимости ревизии в государственной системе здравоохранения, предложены меры по усилению государственного и общественного контроля за расходованием средств ОМС.

Финансирование здравоохранения, обязательное медицинское страхование, одноканальное финансирование, развитие системы омс, законодательство в сфере омс, эффективность системы здравоохранения

Короткий адрес: https://sciup.org/170189873

IDR: 170189873 | DOI: 10.24411/2411-0450-2019-11519

Текст научной статьи Эволюция модели финансирования здравоохранения в РФ

Система здравоохранения, в широком смысле, представляет собой совокупность всех организаций, институтов и ресурсов, главной целью которых является улучшение здоровья. При этом актуальным вопросом во все времена остается вопрос финансирования этой системы.

Только с помощью участия государственных средств в финансировании системы здравоохранения можно обеспечить равный доступ к получению медицинской помощи для всех, без исключения, граждан. Государство стремится обеспечить гражданам реализацию права на охрану здоровья через создание системы государственного здравоохранения.

Это право закреплено в Конституции Российской Федерации: медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, стра- ховых взносов, других поступлений [1, ст. 41].

Государственную систему здравоохранения составляют: федеральные органы исполнительной власти и исполнительные органы государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья; подведомственные им медицинские и иные организации, осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья [11].

На сегодняшний день главным источником финансирования государственной системы здравоохранения в Российской Федерации является система обязательного медицинского страхования (ОМС).

Обязательное медицинское страхование (ОМС) - это вид обязательного социального страхования, является частью государственной системы социальной защиты населения [25, с. 20].

Система ОМС, изначально рассматривавшаяся в качестве временной меры, создавалась в России в начале 90-х гг. в усло- виях тотального дефицита бюджетных средств.

В 1991 г. был принят закон о медицинском страховании граждан в РФ [2], который начал действовать только в 1993 г. из-за отсутствия на тот момент в государстве соответствующей структурноорганизационной базы.

В 1993 г. создан Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальные фонды ОМС [4].

Доходы ФОМС были сформированы за счет страховых взносов на ОМС:

– за работающее население отчисления производят работодатели (размер взноса: 3,6% от фонда оплаты труда);

– за неработающее население отчисления производят органы исполнительной власти субъектов РФ.

Главный принцип обязательного медицинского страхования: здоровый платит за больного [26, с. 133].

Таким образом, был совершен переход от бюджетной к бюджетно-страховой модели финансирования государственной системы здравоохранения в России, которая существует и сегодня.

Внедрение системы ОМС осуществлялось неравномерно и с большим количеством трудностей.

Среди проблем переходного периода можно выделить следующие:

-

1. Отсутствие четкого разграничения полномочий между государственными органами в сфере здравоохранения и фондами ОМС. Многочисленные «прорехи» в законодательстве: не было законодательного закрепления и регулирования ряда вопросов.

-

2. Дефицит бюджетов (бюджетной системы РФ).

-

3. Дефицит бюджета ФОМС:

– занижение работодателями размера заработной платы и, как следствие, отчислений в ФОМС;

– невыполнение органами исполнительной власти субъектов РФ закона в части перечисления страховых взносов за неработающее население.

-

4. Большие различия среди регионов в части реализации территориальных про-

- грамм, которые обусловлены не только различиями в уровне экономического развития субъектов РФ, но и проводимой в регионе политикой в области здравоохранения.

-

5. Нецелевое расходование средств территориальными фондами ОМС (ТФОМС).

Для решения этих и других проблем были предприняты следующие шаги.

С 1998 г. принимается ежегодная Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи [22].

Программа содержит перечень видов, форм и условий медицинской помощи, предоставляемой бесплатно во всех регионах России. В соответствии с Программой осуществляется обеспечение лекарственными препаратами.

Программой вводится такое новшество как «подушевой норматив финансирования здравоохранения», который должен быть обеспечен на всей территории страны, что является базовым минимальным пакетом государственных гарантий.

Программа государственных гарантий принималась в целях:

-

– создания единой системы здравоохранения в РФ;

– восстановления планирования в системе здравоохранения.

В 1999 г. принят закон об основах обязательного социального страхования, разновидностью которого является ОМС [5].

В 2005 г. c принятием закона о концессионных соглашениях [6] началось формирование нормативной и методологической основы для реализации проектов государственно-частного партнёрства в здравоохранении. Однако соответствующий закон был принят лишь через 10 лет [13].

В 2006 г. введены новые организационно-правовые формы медицинских организаций: принят закон об автономных учреждениях [7].

В 2010 г. в законодательство внесены изменения в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений [9].

Основной вехой в развитии системы здравоохранения в России последнего де- сятилетия стало принятие в 2010 г. закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» [10], который устанавливает единую организационную и финансовую модель ОМС.

В дополнение к этому, ровно через год, в 2011 г. принят еще один основополагающий закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [11], который описывает конституционное право гражданина РФ на получение бесплатной медицинской помощи.

Согласно закону, каждый (гражданин) имеет право на бесплатную медицинскую помощь в гарантированном объеме в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

В 2010 г. вышли постановления Правительства РФ:

-

– об особенностях лицензирования деятельности страховых медицинских организаций в сфере ОМС [18];

– о государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших [17].

Значительные изменения затронули систему сбора страховых взносов на ОМС (отчислений в бюджет ФОМС).

В 2010 г. отменен единый социальный налог (ЕСН): вместо него введены страховые взносы в государственные внебюджетные фонды [8].

С 2012 г. увеличен размер страхового взноса в ФОМС – до 5,1% от фонда оплаты труда [8, ст. 12], а также был осуществлен переход на единые способы установления платежей за неработающее население.

Впервые был законодательно закреплен размер и порядок расчета тарифа страхового взноса на ОМС неработающего населения [12].

В 2012 г. вышло постановление Правительства РФ о порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета ФОМС бюджетам ТФОМС [19].

Оплачивать стоимость лечения, которое выходит за рамки программы государст- венных гарантий, граждане России должны из личных средств.

В 2012 г. для регулирования данных правоотношений утверждены Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг [20].

Платные услуги – это самофинансирование учреждений здравоохранения. Также к самофинансированию относятся доходы учреждений здравоохранения от коммерческой деятельности (например, от сдачи в аренду площадей), от оказания услуг по договорам ДМС (добровольного медицинского страхования). ДМС является разновидностью коммерческого страхования и регулируется, в основном, законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации» [3].

Таким образом, финансирование государственной системы здравоохранения в Российской Федерации стало многоканальным: за счет средств бюджетной системы РФ, системы ОМС, от платных услуг и т. п.

В 2012–2017 гг. осуществлялось поэтапное включение в систему ОМС видов медицинской помощи, ранее не входивших в ОМС. Так, в систему ОМС были «погружены»: скорая медицинская помощь, экстракорпоральное оплодотворение, высокотехнологичная медицинская помощь.

В числе приоритетных направлений были следующие:

-

– разработка и утверждение порядков и стандартов оказания медицинской помощи, перечня клинико-статистических групп, клинических рекомендаций и др.;

-

– информатизация здравоохранения, в т.ч. развитие телемедицинских технологий;

– осуществление контроля за качеством оказания медицинской помощи.

В 2012 г. в рамках Концепции развития здравоохранения [16] осуществлен переход на одноканальную модель финансирования медицинской помощи в системе ОМС.

Таким образом, с 2013 г. введено преимущественно одноканальное финансирование здравоохранения в РФ – за счет средств системы ОМС [25, с. 40].

Осуществлён переход на полный тариф оплаты медицинской помощи, т. е. в состав тарифа по ОМС вошли практически все расходы медицинских организаций, за исключением капитального ремонта и приобретения медицинского оборудования стоимостью свыше 100 тыс. руб. (по тем видам медицинской помощи, которые финансируются за счет средств ОМС).

С 2017 г. главным администратором доходов бюджета ФОМС является Федеральная налоговая служба (ранее был Пенсионный фонд РФ), а обязанность по уплате страховых взносов на ОМС работающего населения устанавливается Налоговым кодексом РФ.

В 2018 г. доработаны и законодательно оформлены следующие вопросы:

-

– ведение индивидуального (персонифицированного) учета в системе ОМС [14];

-

– определение численности застрахованных лиц, в т. ч. неработающих [21];

– расчет тарифа страхового взноса на ОМС неработающего населения [15].

В 2019 г. вышли новые Правила обязательного медицинского страхования [23].

Правила устанавливают порядок оплаты медицинской помощи по ОМС, в т. ч. методику расчета тарифов, дифференцированных подушевых нормативов (для СМО), положение о деятельности комиссии по разработке территориальной программы ОМС и др.

Новые правила расширяют обязанности СМО (страховых медицинских организаций) в части информационного сопровождения застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи.

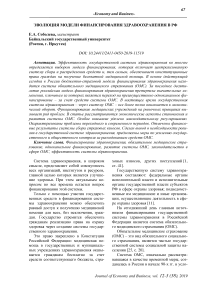

Основные этапы становления системы ОМС в Российской Федерации представлены на рис.

В результате проведенных преобразований в системе ОМС достигнуты значительные финансовые результаты.

По данным Федерального Казначейства, за прошедшие 7 лет произошёл рост финансового обеспечения системы здравоохранения в Российской Федерации суммарно за счёт всех источников финансирования – более чем в 1,4 раза (с 2283,3 млрд. руб. в 2012 г. до 3315,9 млрд. руб. в 2018 г.), в том числе за счет средств ОМС – более чем в 2,1 раза (с 931,4 млрд. руб. в 2012 г. до 1987,9 млрд. руб. в 2018 г.). К 2018 г. более половины расходов на здравоохранение – финансируется из бюджета ФОМС.

Тем не менее, на сегодняшний день государственная система здравоохранения оказалась лицом к лицу с экономическими вызовами уже новой эпохи.

Недостатком системы ОМС, в целом, является то, что деньги налогоплательщиков доводятся до медицинских организаций, которым они предназначены, по сложной цепочке, оставляя часть средств на каждом этапе.

Но ключевые проблемы лежат в системе оплаты медицинской помощи.

Во-первых, это распределение объемов медицинской помощи между медицинскими организациями в рамках территориальной программы ОМС (ТПОМС).

Основой для планирования объемов медицинской помощи является не фактическая потребность в ней населения, а финансовая возможность региона (которая определяется размером субвенции, предоставленной бюджету ТФОМС из бюджета ФОМС) и сложившаяся сеть учреждений здравоохранения.

|

1993 г. – создан Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальные фонды (ТФОМС) |

Закон РФ от 28.06.1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» |

|

|

Постановление Верховного Совета РФ от 24.02.1993 г. № 4543-1 «О порядке финансирования обязательного медицинского страхования граждан на 1993 год» |

||

|

1993 г. – установлен размер страхового взноса в ФОМС за работающее население: 3,6 % от фонда оплаты труда |

||

|

«Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи» Правительства РФ; федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ « Об основах обязательного социального страхования» |

||

|

1998 г. – совершенствуется законодательство РФ в сфере обязательного социального страхования |

||

|

2010 г. - отменен единый социальный налог (ЕСН), вместо него введены страховые взносы в государственные внебюджетные фонды |

Федер. закон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» |

|

|

Федер. закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ»; федер. закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» |

||

|

2010 г. – приняты новые законы РФ в сфере обязательного медицинского страхования и здравоохранения |

||

|

Федер. закон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» |

||

|

2012 г. – увеличен размер страхового взноса в ФОМС до 5,1 % от фонда оплаты труда |

||

|

Федер. закон от 30.11.2011 г. N 354-ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения» |

||

|

2012 г. – осуществлен переход на единые способы установления платежей за неработающее население |

||

|

Постановление Правительства РФ № 1006 от 04.10.2012 г. «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» |

||

|

2012 г. – урегулированы правоотношения в сфере платных медицинских услуг |

||

|

2019 г. – новые Правила обязательного медицинского страхования |

Приказ Минздрава России № 108н от 28.02.2019 г. |

|

Рис. Основные этапы становления системы ОМС в России

В настоящее время на уровне регионов сложилась замкнутая, самодостаточная, закрытая, неконкурентная система финансирования здравоохранения.

В процессе проверок были выявлены случаи необоснованного занижения и завышения объемов медицинской помощи [27].

Если медицинской организации установлен минимальный (заниженный) лимит, который по итогам года был превышен, то могут возникнуть проблемы с оплатой оказанных медицинских услуг, вплоть до судебного разбирательства.

Если же лимит установлен достаточный (завышенный), то медицинская организация может «освоить» все выделенные деньги: часть фактически, а часть документально (с помощью практики, так называемых, приписок).

Во-вторых, проблемой является установление уровня тарифов на оплату медицинской помощи по ОМС. В разных регионах – стоимость лечения разная, единой методики расчета себестоимости медицинских услуг нет.

Если тарифы на лечение меньше реальных затрат, то учреждение здравоохранения неизбежно столкнется с дефицитом средств.

Вследствие недофинансирования учреждения здравоохранения вынуждены экономить на лекарствах, заработной плате, расчетах с поставщиками. Растущая кредиторская задолженность медучреждений уже стала проблемой для ряда регионов.

Актуальным является вопрос не только об уровне затраченных средств на финансирование медицинской помощи населению, но и об эффективности их использования.

Одной из мер по усилению государственного контроля за отраслью здравоохранения может стать централизация системы ОМС.

В отличие от систем обязательного пенсионного и социального страхования, система ОМС является децентрализованной. Согласно действующему законодательству: ФОМС – это некоммерческая организация, созданная РФ; территориальные фонды ОМС – это некоммерческие орга- низации, созданные субъектами РФ [28, с. 93].

В результате такого положения происходит размывание ответственности как за функционирование государственной системы здравоохранения в целом, так и за ее конечный результат – качество и доступность бесплатной медицинской помощи населению России.

Для функционирования системы здравоохранения необходимы: капвложения в объекты недвижимости и инфраструктуры, приобретение и ремонт транспортных средств, медицинского и прочего оборудования, расходных материалов, лекарственных препаратов, а также укомплектованный штат медперсонала, коммуникационно-информационные ресурсы и т. д.

Качество медицинской помощи обеспечивается, прежде всего, квалифицированными кадрами, на результаты работы которых, влияет их степень удовлетворенности условиями оплаты и труда.

Доступность бесплатной медицинской помощи – это задача, которую надо решать на государственном уровне, путем повышения эффективности управления отраслью здравоохранения. Система здравоохранения является самостоятельной социально-экономической системой государства, которая может быть оценена с финансовой и управленческой стороны [29, с. 56].

В качестве меры общественного контроля за деятельностью системы ОМС можно предложить проведение публичных слушаний проекта территориальной программы (ТПОМС) и отчета об ее исполнении, а также проекта тарифного соглашения (по аналогии с бюджетными слушаниями).

Государство и общество должны контролировать ресурсы, выделяемые на здравоохранение, а не оставлять расходы на здравоохранение и доступ к медицинской помощи на откуп «невидимой руке рынка» [24, с. 8].

Очевидно, что необходима ревизия системы здравоохранения в Российской Федерации на государственном уровне. Система здравоохранения и, в частности, система ОМС, активно развивалась последнее десятилетие. Но, возможно, настал момент для того, чтобы выйти в рефлексивную позицию [30, с. 228] и проанализировать сфере здравоохранения, и, в соответствии с этим, скорректировать цели, задачи, направление развития.

то, как именно изменилась ситуация в

Список литературы Эволюция модели финансирования здравоохранения в РФ

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) // СПС "КонсультантПлюс"

- О медицинском страховании граждан в Российской Федерации: закон РФ от 28.06.1991 г. № 1499-1 // СПС "КонсультантПлюс"

- Об организации страхового дела в Российской Федерации: закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 // СПС "КонсультантПлюс"

- О порядке финансирования обязательного медицинского страхования граждан на 1993 год: Постановление Верховного Совета РФ от 24.02.1993 г. № 4543-1 // СПС "КонсультантПлюс"

- Об основах обязательного социального страхования: федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ // СПС "КонсультантПлюс"