Эволюция научных подходов к управлению социально-экономическим развитием Дальнего Востока России

Автор: Сидоренко О. В.

Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael

Рубрика: Проблемы и перспективы социально-экономического развития России и российского Дальнего Востока

Статья в выпуске: 3, 2021 года.

Бесплатный доступ

Установлено, что в советский период научные подходы к управлению социально - экономическим развитием Дальнего Востока были ориентированы на обоснование политики встраивания макрорегиона и его отраслей в систему народнохозяйственного планирования, а не как целеполагание развития дальневосточных территорий. С 2000-х гг. теоретические подходы к управлению развитием Дальнего Востока изменились и стали базироваться на теориях пространственной экономики, но по - прежнему сохранилась тенденция встраивания экономики Дальнего Востока в национальные приоритеты страны.

Научные концепции региональной политики, региональная политика развития дальнего востока России, эволюция научных подходов к региональной политике

Короткий адрес: https://sciup.org/143178043

IDR: 143178043 | УДК: 332.14 | DOI: 10.38161/2618-9526-2021-3-73-81

Текст научной статьи Эволюция научных подходов к управлению социально-экономическим развитием Дальнего Востока России

На развитие Дальнего Востока значи- мировании государственной политики по тельное влияние оказали научные кон- развитию дальневосточных регионов.

цепции, используемые властью при фор-

Особое отношение ученых к Дальнему Востоку стало формироваться с момента осознания геостратегической важности восточных окраинных территорий России. В основу региональной политики развития Дальнего Востока в период становления советского государства была положена научная идея Н. Н. Колосовско-го, который отмечал значимость взаимосвязи экономического роста территории со спросом на местную продукцию со стороны Северной Маньчжурии и Японии.

Особое значение для региона и советского государства имел экспорт леса. В 1923-1924 гг. дальневосточный лес экспортировался в Японию и Китай, а уже в 1925 г. было заключено 75 договоров с 24 иностранными фирмами, и лес стал вывозиться в Южную Африку, Сирию, Египет и Индию [5, c. 200]. В 1926 г. экспорт леса превысил довоенный уровень в 15 раз [10, c. 147]. Оживала и рыбная промышленность: в 1926 г. вылов рыбы в регионе составил 133,7% от уровня 1913 г. [5, c. 312].

К 1928 году экономика Дальнего Востока была в значительной степени восстановлена, но хозяйство региона оставалось преимущественно аграрным: стоимость продукции сельского хозяйства составляла порядка 70% стоимости валового продукта в регионе [5, c. 147].

В этот период Н. Н. Баранским была сформулирована идея создания крупной промышленности в ранее отсталых национальных районах [1, c. 276]: «В наши времена прежней грабительской политике по отношению к окраинам положен конец. Нужды окраины удовлетворяются не только наравне с нуждами центра, но сплошь и рядом в порядке возмещения за прежнее – преимущественно перед нуждами центра».

Механизм государственного регулирования территориального развития Дальнего Востока стал базироваться на теории территориального размещения производства (табл. 1), внедрению которой в СССР уделял большое внимание В. С. Немчинов, который возглавлял Совет по изучению производительных сил Академии наук СССР (СОПС). В исследованиях СОПС обосновывалась необходимость общего сдвига производительных сил страны на Восток [16].

Вопрос о размещении производства активно исследовался немецкими учёными ещё в начале 19 века. Выделялось три основных фактора хозяйственного развития: транспорт, трудовые ресурсы и агломерационные эффекты. При формировании региональной политики развития Дальнего Востока основными факторами размещения производства являлись трудовой и транспортный.

В качестве экономического метода региональной политики развития Дальнего Востока использовалась налоговая политика. Согласно Постановлению СНК СССР «О льготах населению Сибирского края», с крестьян «снималась задолженность государству семенной ссуды в размере полумиллиона пудов и списывались недоимки по налогам на сумму 300 тысяч рублей» [5, c. 183]. Начиная с 1924 г., происходило снижение единого сельскохозяйственного налога для всех дальневосточных регионов, за исключением Амурской области, где его размеры воз- росли. Если в 1926 г. сумма налога по всей стране была снижена на 40%, то для Дальнего Востока его снижение составило 52,1% [5, c. 184].

В 1930 году было принято два постановления (постановление ВЦИК и постановление Политбюро ЦК ВКП (б) об экономическом развитии Дальнего Востока), в которых были намечены конкретные сроки и ресурсы для создания в регионе мощного военно-экономического плацдарма страны. В результате к началу

1940-х годов экономика Дальнего Востока трансформировалась в экономику индустриального типа.

Новый этап в исследованиях по развитию Дальнего Востока можно выделить в период 1950-х до середины 1960-х гг., который характеризовался распространением новой научной концепции В. С. Немчинова об экономическом развитии региона как части народнохозяйственного комплекса [16].

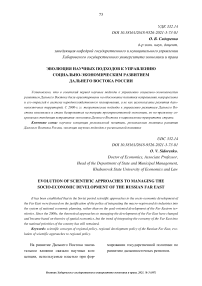

Таблица 1 – Трансформация научных концепций в программных документах развития Дальнего Востока в период 1930 – 1987 гг.

|

Документ |

Дата принятия документа |

Основные цели и направления развития экономики Дальнего Востока России |

Научная концепция |

|

Постановление ВЦИК и ЦК ВКП(б) |

1930 |

Создание экономической базы армии и флота: судостроение; черная металлургия; лесная промышленность; самолетостроение; предприятия по производству вооружений; переселение населения |

теория территориального размещения производства |

|

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 638 «О мерах по дальнейшему развитию производительных сил Дальне восточного экономического района и Читинской области» |

1967 |

Комплексное развитие экономики: развитие инфраструктуры (морские порты, железнодорожное строи тельство); рыбная промышленность; лесная и лесохимическая промышленность; социальное развитие; социальная инфраструктура; гражданское машиностроение. |

теория комплексного развития производительных сил |

|

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР №368 «О мерах по дальнейшему комплексному развитию производительных сил Дальневосточного и Восточно-Сибирского экономических районов» |

1972 |

Развитие оборонного комплекса, комплексное социально экономическое развитие региона: социальная инфраструктура; гражданское и оборонное машиностроение; развитие инфраструктуры; черная металлургия; лесная и целлюлозно-бумажная промышленность; цветная металлургия; рыбная промышленность. |

концепция экономического развития региона как части народнохозяйственного комплекса |

|

Долговременная государственная программа комплексного развития производительных сил Дальневосточного экономического района, Бурятской АССР и Читинской области на период до 2000 года |

1987 |

Комплексное развитие экономики: создание угольной специализации; дальнейшее развитие электроэнергетики; расширение строительной базы (жилищное строительство); развитие газовой промышленности |

теория комплексного развития производительных сил экспортная концепция развития региона |

В начале 60-х годов В.С. Немчинов в условиях плановой экономики впервые сформулировал экспортную концепцию развития Дальнего Востока, ориентированную на сотрудничество с тихоокеанскими странами. С 1964 г. эта концепция получила политическую интерпретацию. Были заключены долговременные компенсационные соглашения с Японией по разработке лесных ресурсов, угля и природного газа, в соответствии с которыми эти отрасли получали японские кредиты на основной и оборотный капиталы с оплатой готовой продукцией этих отраслей.

В конце 1950-х – 1960-е гг. научными исследованиями по проблемам Дальнего Востока активно занимались многие научные учреждения центра страны: Центральный экономический научноисследовательский институт Госплана РСФСР (А. Н. Гладышев, Б. Ф. Шаталин), Совет по изучению производительных сил (Ф. И. Дьяконов), Госплан СССР (Н. М. Сингур). К наиболее значимым работам этого периода можно отнести труды А. Н. Гладышева [2], С.В. Славина [19], А.Б. Марголина [7], которые легли в основу Постановления ЦК КПСС, Совмина СССР «О мерах по дальнейшему развитию производительных сил Дальневосточного экономического района и Читинской области».

Новый импульс развитию Дальнего Востока в период 1971 – 1980 гг. дало начало строительства БАМа. Создание мегапроекта строительства БАМ на Дальнем Востоке потребовало объединение творческих сил учёных из разных отраслей знания. Были созданы новые научные структуры для изучения ресурсной базы региона. Исследования проводились в подразделениях ДВФ АН СССР, а затем ДВФ СО АН СССР. Создание Института экономических исследований (ИЭИ) в составе ДВНЦ АН СССР являлось крупным организационным сдвигом в развитии экономической науки в стране. Региональные академические институты с этих пор обеспечивали проведение комплексного изучения крупных экономических районов страны и обеспечивали теоретическую и методическую базу для таких работ. Организация ИЭИ позволила перейти от разрозненных научных работ прикладного характера, выполняемых фактически изолированными экономическими подразделениями естественнонаучных институтов, к системному исследованию актуальных проблем развития хозяйственной системы Дальнего Востока на современной методической и теоретической основе.

В 1987 г. была принята долгосрочная программа развития Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2000 г. (ДГП), в которой одной из конечных целей развития региона была провозглашена экономическая кооперация с соседними странами Азиатско-Тихоокеанского региона [4]. Программа разрабатывалась и осуществлялась в рамках сложившейся за годы советской власти системы плановых воздействий на региональное развитие. «Сила программы заключалась в том, что она основывалась на широкомасштабных плановых исследованиях и разработках, осуществлявшихся в 1980-1984 гг., а слабость – в том, что механизм её реализации был предопределён рамками сложившейся технологии межведомственных согласований и ресурсных распределений» [10, c.185].

Научным фундаментом программы выступала экспортная концепция развития Дальнего Востока[16], разработанная В. С. Немчиновым еще 1960 х гг., которая предполагала развитие экспорта с сопредельными тихоокеанскими странами Северо-Восточной Азии. Концепция Немчинова В. С. «превратилась в общеупотребительную формулу, и с тех пор идея тихоокеанской интеграции проходила и проходит красной нитью через концептуальные декларации всех государственных документов относительно развития экономики Дальнего Востока и Забайкалья, в частности в программах 1987, 1996 и 2002 гг.» [9].

По мнению академика П. А. Минаки-ра, в 1986 г. «была сделана попытка провозгласить новую модель развития для региона, учитывающую невозможность гарантировать государственный патронаж в полном объёме» [10], в связи с тем, что в этот период у страны практически не осталось инвестиционных ресурсов.

Будущее Дальнего Востока связывалось с традиционной ресурснодобывающей стратегией развития и ориентацией на быстрорастущий рынок сбыта – Азиатско-Тихоокеанский регион. Центральная власть, а также учёные взаимно укрепляли это представление [3].

В начале 2000-х гг. на смену теории комплексного развития производительных сил Дальнего Востока приходят теории пространственной экономики, которые и становятся теоретикометодологической основой для формирования новых нормативно-правовых документов развития дальневосточных территорий. Ход научных дискуссий по вопросам развития теорий пространственной экономики подробно представлены в публикациях П. А. Минакира и С. В. Макара [8]. По мнению академика А. П. Минаки-ра: «Пространственная экономика является не особым направлением экономической теории, а теоретической оболочкой, вмещающей три формы экономического пространства, взаимодействующие в терминах общей экономической теории, – глобальное, национальное (субглобальное), региональное (субнациональное)» [13].

С. В. Макар отмечает, что пространственный анализ базируется на объединении методологии пространственной экономики, экономической географии и региональной науки на позициях территориальной парадигмы. С этой точки зрения региональное экономическое пространство – это территория, вмещающая множество объектов и связей между ними. Ключевые звенья данной теории в социальном смысле – модель концентрации экономической деятельности на основе корпораций, назначение ответственных за локализацию хозяйственной деятельности, а также ситуация межрегионального неравенства и его динамика[8].

Академиком Минакиром П.А. была предложена концепция новой индустриализации Дальнего Востока, которая дополняла концепцию транснациональных транспортно-энергетических коридоров. В пространственном аспекте она отображается как система из двух дуг, в которой северная является географическим ареалом концентрации видов деятельности по эксплуатации эффективных и конкурентоспособных природных ресурсов, а южная дуга (соединяющая экономические центры юга Дальнего Востока – Владиво- сток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск) – местом концентрации высокотехнологичных перерабатывающих производств и услуг.

С учетом концепции новой индустриализации Дальнего Востока и по причине неудачи Федеральной целевой программы экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 – 2005 гг. (1996 г.) была осуществлена корректировка государственной программы с продлением срока её действия до 2010 и далее до 2018 года (ФЦП). Целью данной программы являлось формирование необходимой инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата для развития приоритетных отраслей экономики региона с учётом геостратегических интересов и обеспечения безопасности Российской Федерации. В состав задач программы входило: закрепление населения в регионе путем сохранения и создания новых рабочих мест; снятие инфраструктурных ограничений развития экономики на региональном уровне; реализация ряда проектов, связанных с развитием инженерной инфраструктуры и социальной сферы.

Все дальнейшие редакции ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», затем государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» также базировались на теории пространственной экономики и были направлены на развитие приоритетных отраслей экономики региона с учётом геостратегиче- ских интересов и обеспечения безопасности Российской Федерации.

Начиная с 2014 года, управленческие решения по модернизации политики развития Дальнего Востока базируются на теории «полюсов роста». Основоположником теории «полюсов роста» является французский экономист Франсуа Пер-ру [20]. В основе его учения лежит неравенство экономических субъектов, которое возникает в результате естественноисторического процесса, в результате чего возникают доминирующие и подчиненные экономические единицы, что приводит к появлению асимметрии и, как следствие, к деформации экономического пространства. Одним из таких видов деформации является поляризация пространства вокруг «полюса роста», в основу которой положен эффект доминирования. Согласно этой поляризации полюс роста активно воздействует на окружающее его пространство, активизируя его и изменяя в соответствии с собственными интересами. Этот принцип, по мнению Ф. Перру [6], распространяется не только на отдельные хозяйствующие субъекты, но и между различными секторами экономики.

В рамках реализации государственной программы «Социальноэкономическое развитие Дальневосточного федерального округа» в дальневосточных регионах созданы центры экономического роста. По данным Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики дальневосточные субъекты Российской Федерации «самостоятельно принимали решения при определении центров роста». Под центрами экономического роста понимаются места территориальной локализации инвестиционных проектов и связанных с их реализацией территорий [17]. Центры экономического роста регионов ДФО определены в увязке с инвестиционными проектами, являющимися основой экономического роста и занятости населения. В регионах ДФО всего создано 55 центров экономического роста.

В центрах экономического роста регионов ДФО применяется широкий спектр инструментов государственного стимулирования регионального развития: государственное инвестирование строительства инфраструктурных объектов, создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) и режима Свободного порта Владивосток (СПВ), режим свободной экономической зоны в Магаданской области, поселения получателей «дальневосточных гектаров» [14].

Несмотря на все попытки центра улучшить социально-экономическую ситуацию в регионе, «Дальний Восток остаётся в числе трёх федеральных округов с самым заметным падением реальных доходов населения» [18].

В диалоге учёных и политиков на современном этапе развития Дальнего Востока остаются проблемы формирования сети территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), реализации инвестиционных проектов, развития транспортной инфраструктуры, со- вершенствования миграционной и демографической политики.

Резюмируя, отметим, что в советский период научные подходы к управлению социально-экономическим развитием Дальнего Востока были ориентированы на обоснование политики встраивания макрорегиона и его отраслей в систему народнохозяйственного планирования, а не как целеполагание развития дальневосточных территорий. Политика развития Дальнего Востока была ориентирована на четко определенные территориальные приоритеты развития: в 20 – 40-е годы – это подъём отсталых окраин; в 50 – 70-е годы – ускоренное развитие восточных районов; в 60 – 80-е годы – формирование территориально-производственных комплексов. На протяжении всего периода централизованного управления в СССР одновременно существовали два подхода к организации планирования: региональный и отраслевой. Несмотря на разработанные теоретические подходы и многочисленные директивные попытки создать действенную систему согласованных отраслевых и территориальных плановых решений и управленческих воздействий, так и не удалось преодолеть многочисленные объективные и субъективные противоречия, и проблема соотношения положений территориальных и отраслевых разделов программ развития Дальнего Востока так не была решена.

Несмотря на то, что с 2000-х годов теоретические подходы к управлению развитием Дальнего Востока изменились и стали базироваться на теориях про- странственной экономики, по-прежнему, сохранилась тенденция встраивания экономики Дальнего Востока в национальные приоритеты страны. Управленческие решения по развитию Дальнего Востока современного периода направлены на развитие приоритетных отраслей экономики региона с учётом геостратегических интересов и обеспечения безопасности Российской Федерации.

Список литературы Эволюция научных подходов к управлению социально-экономическим развитием Дальнего Востока России

- Баранский Н. Н. Экономическая география СССР. Обзор по областям Госплана. – М., 1926. – С. 276.

- Гладышев А.Н. Близкий Дальний Восток. – М. : Сов. Россия, 1975. 205 с.

- Деревянко А. П. Строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (1974 – 1984 гг.). Исторический опыт: диссертация на соискание учёной степени доктора исторических наук. – Владивосток, 1984. С. 114

- Долговременная государственная программа комплексного развития производительных сил Дальневосточного экономического района, Бурятской АССР и Читинской области на период до 2000 года. Утверждена Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 19 августа 1987 г. № 958. – М., 1988. – 247 с.

- История Сибири: Сибирь в период строительства социализма / отв. ред. И.М. Разгон. – Ленинград : Изд-во «Наука» Ленинградское отделение, 1968.

- Кожиева Ф.А. Региональное развитие в контексте теории полюсов роста // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 11 (часть 3) – С. 574-578

- Марголин А.Б. Проблемы народного хозяйства Дальнего Востока. – М. :Из-во АН СССР, 1963. 256с.

- Макар С.В. Пространственный анализ: развитие концепции и возможностей применения // Вестник Финансового ун-та. – 2012. – № 2 (68). – С. 61—72.

- Минакир П.А. Тихоокеанская Россия: вызовы и возможности экономической кооперации со странами Северо-Восточной Азии // Пространственная экономика. – 2005. – №4. – С. 19.

- Минакир П.А. Экономика регионов. Дальний Восток / отв. ред. А.Г. Гранберг ; Рос. акад. наук, Дальневост. отдние, Ин-т экон. исследований. – М. : Экономика, 2006.

- Минакир П.А., Демьяненко А.Н., Рензин О.М., Шейнгауз А.С. Экономические исследования на Дальнем Востоке России // Пространственная экономика. – 2006. – №3. С. 7-33.

- Минакир А.П. О концепции долгосрочного развития экономики макрорегиона: Дальний Восток // Пространственная экономика. – 2012. – №1.

- Минакир А.П. Экономический анализ и измерения в пространстве // Пространственная экономика. – 2014. – № 1. – С. 12—38.

- Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики URL : https://minvr.ru/press-center/news/14478/(дата обращения : 06.09.2021).

- Немчинов В.С. О дальнейшем совершенствовании планирования и управления народным хозяйством. – М. : Экономика, 1965.

- Немчинов В.С. Теоретические вопросы рационального размещения производительных сил // Вопросы экономики. – 1961. – № 6. – С.3-15.

- Постановление администрации Приморского края от 29 июня 2018 года N 303-па «Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Приморского края» (с изменениями на 25 декабря 2019 года). URL : http://docs.cntd.ru/document/550134325 (дата обращения 06.09.2021).

- Песков С.К., Волынчук А.Б. Стратегия развития Дальнего Востока: нетипичный случай современной региональной политики // Историческая и образовательная мысль. – 2018. – Т. 10. 3/1. – С. 82-92.

- Славин С.В. Промышленное и транспортное освоение Севера СССР. М., 1961.

- Barr J. Growth Pole Strategies in Regional Economic Planning: A Retrospective View. Part 1. Origins and Advocacy // Urban Studies. – 1999. – Vol.36. – № 7. – P.1195-1215.