Эволюция нуклеусов на памятниках северного побережья долины озер (Монголия)

Автор: Гладышев С.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Долина Озер является обширной депрессией, расположенной между Хангаем и Гобийским Алтаем. Археологические объекты находятся на северном побережье долины главным образом в бассейнах рек Байдарик-Гол, Нарийн-Гол, Туин-Гол, Тацин-Гол и в окрестностях оз. Орок-Нор. На местонахождениях долины р. Нарийн-Гол (пункты 17а и 17б), Байдарик-Гол и стоянках в районе оз. Орок-Нор собрана наиболее представительная и многочисленная коллекция нуклеусов леваллуазского облика. На пунктах Нарийн-Гол 17а и 17б прослеживается более древняя, нежели мустьерская традиция раскалывания, оформления ядрищ и получения заготовок. Это крупные, сильно дефлированные многоплощадочные ортогональные нуклеусы. На этих же местонахождениях выделена мустьерская стадия, представленная леваллуазскими ядрищами для получения отщепов. И наконец, зарождается параллельная система раскалывания, более экономичная, позволяющая получать с одного ядрища максимальное число заготовок - пластин и отщепов. Ядрища с местонахождений в районе оз. Орок-Нор (Орок-Нор 1, 2) и вблизи сомона Гучин-Ус (Гучин-Ус 4) очень близки нарийнгольским находкам. Преобладают одноплощадочные и двуплощадочные подпризматические ядрища для получения укороченных пластинчатых заготовок и нуклеусы леваллуа для получения отщепов. Несмотря на доминирование в орокнорской коллекции леваллуазских нуклеусов, значительная часть заготовок представлена пластинчатыми формами, что заставляет предположить позднемустьерский возраст этих памятников. Материалы памятников северного побережья Долины Озер демонстрируют непрерывную технологическую цепочку эволюции палеолитических индустрий. Домустьерское время характеризуют комплексы стоянок Нарийн-Гол 17а, 17б, Байдарик 10 и Гучин-Ус 4. Леваллуазская техника подготовки нуклеусов и получения заготовок фиксируется на местонахождениях в долинах рек Нарийн-Гол и Байдарик-Гол, в окрестностях оз. Орок-Нор (Орок-Нор 1,2) и в районе Аргаланта. Верхнепалеолитическая техника расщепления и получения серийных пластинчатых заготовок обнаружена практически на всех местонахождениях северного побережья Долины Озер.

Монголия, долина озер, поверхностный культурный слой, домустьерские нуклеусы, леваллуа, призматическая техника расщепления

Короткий адрес: https://sciup.org/145146380

IDR: 145146380 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0089-0096

Текст научной статьи Эволюция нуклеусов на памятниках северного побережья долины озер (Монголия)

Своеобразие природно-климатических условий Монголии наложило специфический отпечаток на формирование и сохранность археологических объектов. Аридные условия на протяжении всего четвертичного периода препятствовали процессу активного осадконакопления. Это привело к образованию археологических объектов особого типа – памятников с поверхностным залеганием культурного слоя. Предметом настоящего исследования являются местонахождения каменного века, расположенные на северном фасе Долины Озер – обширной депрессии, лежащей между Хангаем и Гобийским Алтаем. Археологические объекты находятся, главным образом, в бассейнах рек Байдарик-Гол, Нарийн-Гол, Туин-Гол, Тацин-Гол и в окрестностях оз. Орок-Нор.

Геоморфология Долины Озер

Долина Озер – крупная впадина, вытянутая с северо-запада на юго-восток, которая разделяет поднятия Хангая и Гобийского Алтая. Внутреннее строение депрессии довольно сложное. Она имеет асимметричную конфигурацию: пологий северный борт и крутой южный. Ось впадины смещена к югу, к подножию Гобийского Алтая. Северное побережье Долины Озер представляет собой полого наклоненную к югу денудационную равнину края Южно-Хангайского плоскогорья. Она имеет ширину 15–20 км и на междолинных пространствах представлена мелкохолмистым, сглаженным рельефом с отдельными мелкосопочными массивами высотой до 100–150 м. Характернейшей особенностью рельефа северного побережья Долины Озер являются остатки древних базальтовых плато и вулканов. В плане они имеют довольно сложную конфигурацию, почти вертикальные склоны и очень ровную, слегка наклоненную к югу, столовую поверхность. Пологие вершины возвышаются над поверхностью денудационной равнины до 50–80 м, иногда более. Резкий контраст, по сравнению с этим древним рельефом, представляют собой прибортовые части долины рек Байдарик-Гол, Туин-Гол, Нарийн-Гол и Тацин-Гол, спускающихся в Долину Озер с севера, с Южно-Хангайского 90

плато. Эти формирования имеют резко расчлененный, крутосклонный рельеф с острыми гребнями мелких хребтов и густой эрозионной сетью. В этих долинах имеется серия узких цокольных террас с галечным аллювием небольшой мощности. Относительные высоты наиболее древних (плиоценовых) террас достигают по долине р. Байдарик-Гол 100 м при ширине до 1–2,5 км. В долинах рек Туин-Гол и Тацин-Гол характерные высоты этих террас 70–80 м. Лучше всего плиоценовые террасы (до 140 м высотой) сохранились в долине р. Нарийн-Гол, ныне почти безводной [Девяткин, 1981]. Плейстоценовые аллювиальные отложения транзитных речных долин сформировали три уровня покровных террасовых комплексов с мощностью аллювия при выходе долин в депрессию до 15 м.

Анализ палеолитических комплексов Долины Озер

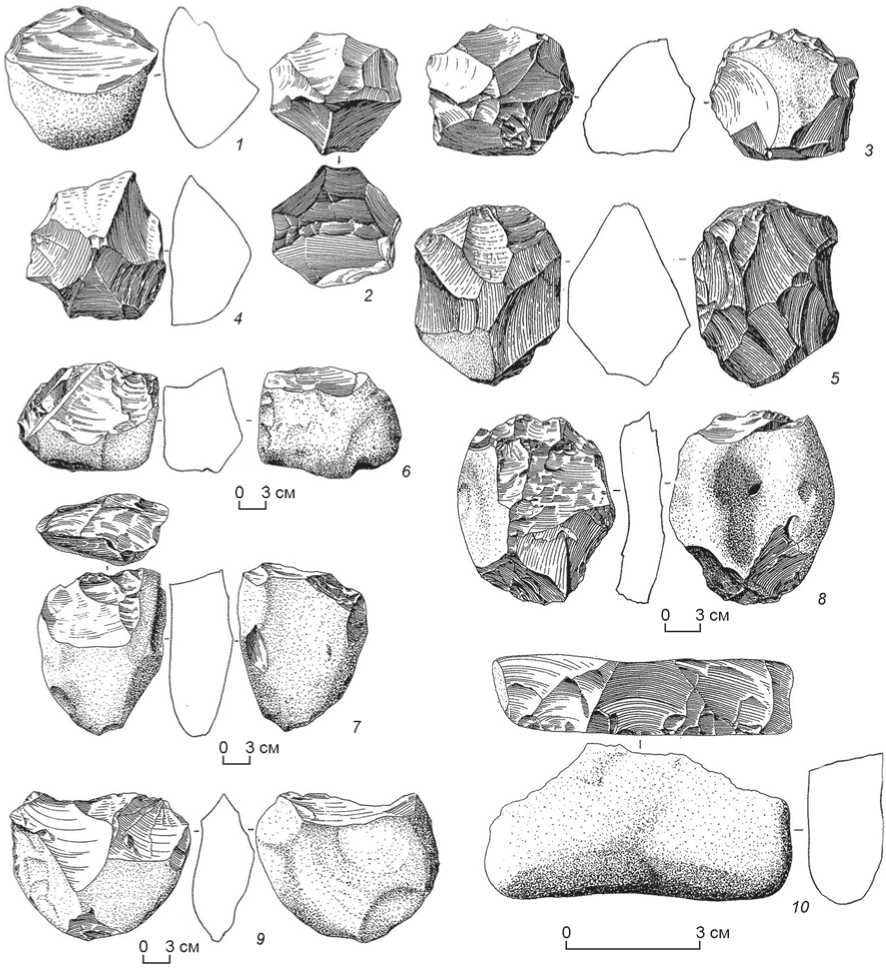

Особо важным является тот момент, что пункты, открытые в долинах упомянутых рек, удалось связать с террасовыми уровнями разной высоты. Изучение сборов с этих местонахождений позволяет расчленить на этапы культуры верхнего палеолита Монголии, уловить основные тенденции его эволюции. Наиболее значимым фактом было выявление памятников на высоких, превышающих стометровую отметку террасах рек Байдарик-Гол и Нарийн-Гол, находящихся на значительном удалении от русел современных рек и ранее не привлекавших внимание археологов. Необходимо при этом отметить, что на ряде местонахождений р. Нарийн-Гол условия залегания комплексов оказались такими, что реальной становится перспектива последующего расчленения палеолитического блока культур на отдельные этапы или стадии с выделением прежде гипотетического раздела нижнепалеолитических компонентов. Наиболее полно в коллекциях представлен этап первичного расщепления: это собственно нуклеусы, их заготовки и обломки, а также сколы оформления. Информативность коллекций с различных пунктов несопоставима друг с другом, поэтому анализ проводился не по отдельным памятникам, а по их локальным гнездам, сгруппи- рованным по территориальному признаку. Исходя из этого, и для перекрестного сравнения брались пункты с более-менее представительными коллекциями. Оказалось, что из всех комплексов резко выбиваются памятники долины р. Нарийн-Гол (пункты 17а и 17б), Байдарик-Гол и местонахождения в районе оз. Орок-Нор. Именно здесь собрана наиболее представительная и многочисленная коллекция нуклеусов леваллуазского облика. Более того, на пунктах Нарийн-Гол 17а и 17б прослеживается более древняя, нежели мустьерская традиция раскалывания, оформления ядрищ и получения заготовок. Речь идет о многоплощадочных ортогональных нуклеусах, имеющих крупные размеры и сильно нарушенную дефляцией поверхность. В качестве сырья для их изготовления использовались гальки кремнистого песчаника. Эти изделия наглядно демонстрируют традицию т.н. «бессистемного» принципа получения заготовок. Они изготавливались из крупных овальных или близких к шарообразным галек. По мере отделения отщепов поверхность скола могла в дальнейшем служить как ударной площадкой, так и фронтом скалывания. В результате получались изделия с беспорядочной ориентацией снятий. Наибольшее количество вышеописанных изделий обнаружено на памятниках с бассейнов рек Байдарик-Гол (Байдарик-Гол 8–10) и Нарийн-Гол (Нарийн-Гол 17а–17д) (рис. 1, 1, 6–9).

Рис. 1. Нуклеусы с местонахождений северного побережья Долины Озер.

1, 2 – Байдарик 9; 3 – Туин-Гол 15; 4, 6, 8, 9 – Нарийн Гол-17а; 7 – Нарийн гол-17б; 5, 10 – Байдарик (сборы 1977 г.).

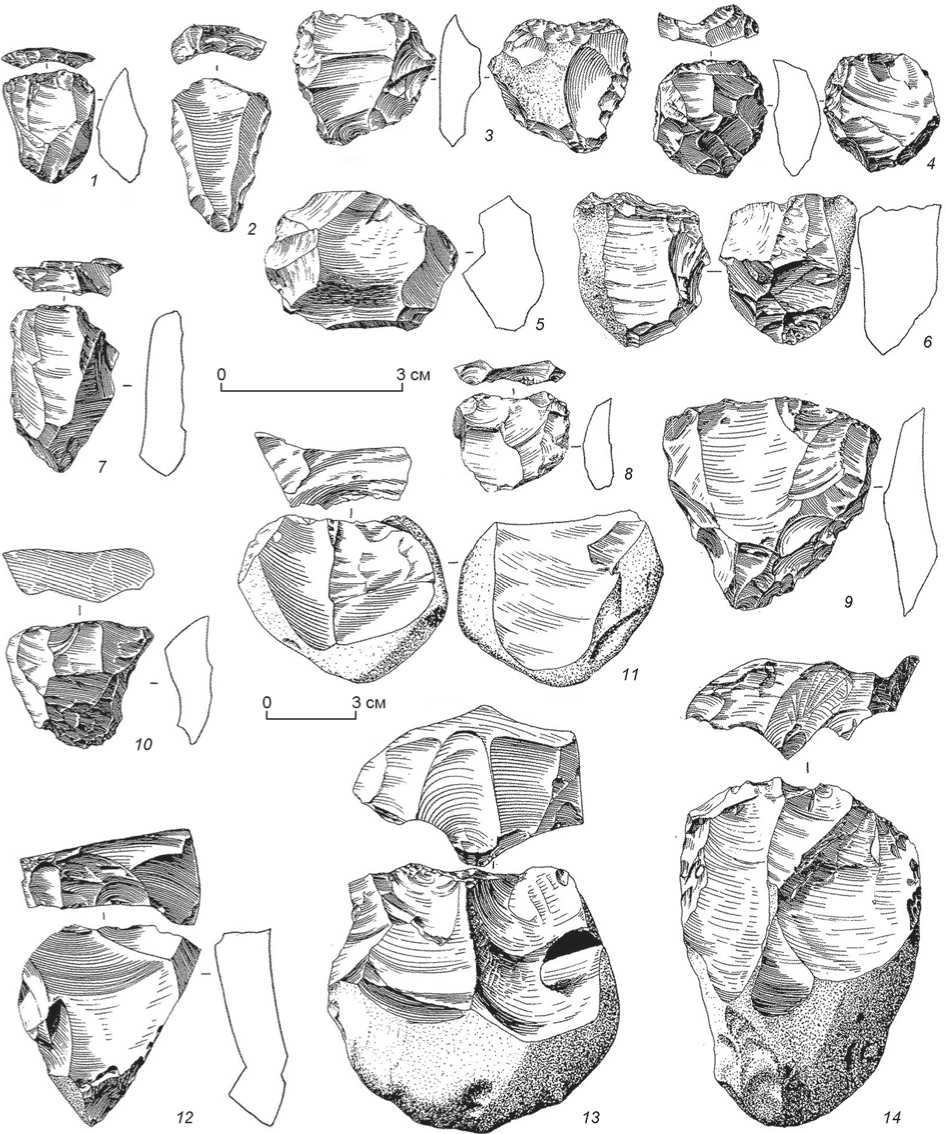

Следующая группа дисковидных нуклеусов имеет хорошо выдержанные технико-типологические характеристики. Подавляющее большинство дисковидных нуклеусов обнаруживается в коллекциях памятников из окрестностей рек Байдарик-Гол и Нарийн-Гол, хотя единичные предметы встречаются и на местонахождениях р. Туин-Гол (рис. 1, 3 ). Как правило, это изделия средних размеров, сильно или среднедефлированные. Форма в плане неправильно-овальная, одна пло скость выпуклая, вторая – уплощенная. Ударной площадкой служило ребро между фасом и арьерфасом нуклеуса. Отщепы заготовки скалывались с выпуклой поверхности, которая и служила фронтом снятия. Плоская сторона дисковидных нуклеусов также покрыта негативами снятий, возможно, это истощенный фронт скалывания (рис. 1, 2, 4, 5 ). Но наиболее ярко на местонахождениях бассейна р. Нарийн-Гол представлена группа леваллуазских нуклеусов. Примечательно, что большинство леваллуазских ядрищ служили для получения отщепов. Они изготовлены из галек и имеют, как правило, средние размеры. Ударные площадки скошены от плоскости скалывания к контрфронту, сплошь обработаны сглаживающей мелко и среднефасеточной ретушью. Особое внимание уделялось оформлению точки удара [Derevianko et al., 1991]. Ведущими формами являются неправильно-овальные (рис. 2, 5 ) и подтреугольные (рис. 2, 6, 9 ). На большинстве нуклеусов прослеживается тщательная подготовка фронта скалывания радиально направленными сколами. Латерали леваллуазских ядрищ являются, по существу, ребром между фронтальной плоскостью и тыльной стороной и обработаны средне- и мелкофасеточной противолежащей ретушью. Хотя встречается вариант, когда одна из латералей представлена узкой плоскостью без обработки (рис. 2, 9 ). Подобные нуклеусы служили только для получения треугольных острий и встречаются на памятниках из долины р. Байдарик-Гол, из района оз. Орок-Нор и вблизи Аргаланта. Кроме того, большая серия вышеописанных ядрищ выделена в комплексах местонахождений северо-восточного фаса Арц-Богдо [Деревянко, Петрин, Кривошапкин, 1998]. По сравнению с ортогональной группой, поверхность леваллуазских нуклеусов имеет лучшую сохранность, степень дефляции средняя, а в большинстве случаев – слабая. Параллельная система расщепления представлена на комплексах Нарийн-Гола различными модификациями: галечными нуклеусами, подпризматическими, ядрищами поперечного принципа раскалывания, торцовыми, клиновидными и конусовидными изделиями. Следует заметить, что нуклеусов, характерных для финального этапа верхнего палеолита – призматических, клиновид-92

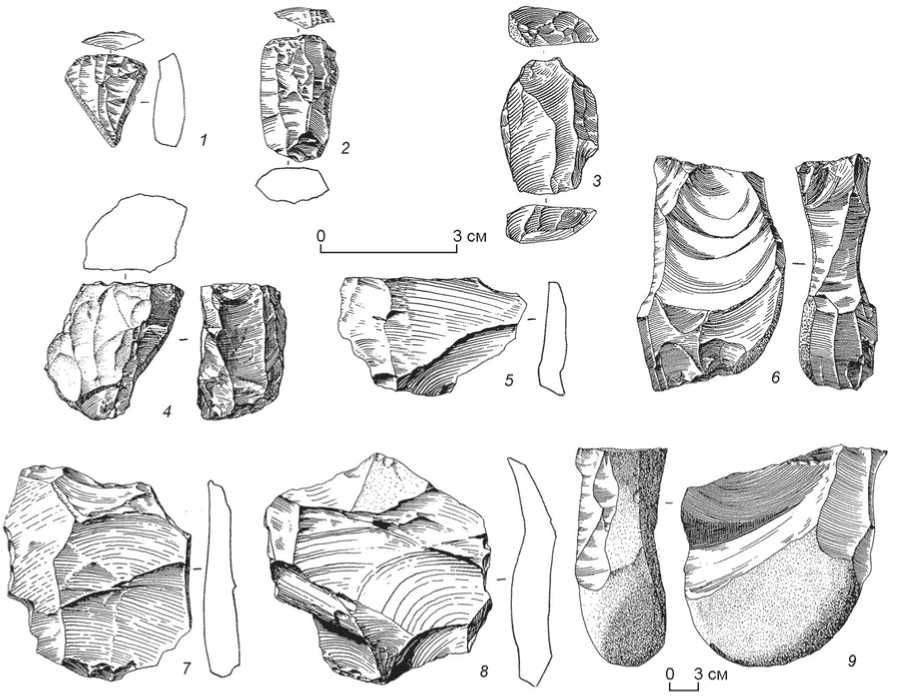

ных и конусовидных – в коллекциях с рассматриваемой территории почти не обнаружено. Подавляющее большинство нуклеусов с параллельным принципом отделения заготовок составляют галечные, затем идут подпризматические, поперечные и торцовые ядрища (рис. 3, 9 ). Галечные нуклеусы представлены предметами крупных и средних размеров неправильных, овально-вытянутых очертаний. На узком торцовом конце несколькими сколами оформлялась скошенная ударная площадка. Рабочий фронт снятия, как правило, не подготавливался, заготовки отделялись в параллельной, либо субпараллельной ориентации. Остальные детали нуклеусов зачастую не обрабатывались. На основаниях изделий фиксируется интенсивная забитость. Подпризматических нуклеусов в нарийнгольской коллекции немного – всего 20 экз., среди них можно выделить следующие варианты: одноплощадочные монофронтальные и двуплощадочные однофронтальные альтернативного принципа снятия. Суммируя вышесказанное, можно заметить, что в коллекции ядрищ с пунктов р. Нарийн-Гол хорошо вычленяется группа домустьерских изделий. Это сильнодефлированные ортогональные нуклеусы крупных размеров, изготовленные из кварцита. Затем фиксируется мустьерская стадия, характеризующаяся леваллуазской традицией изготовления ядрищ для получения отщепов заданной формы. И наконец, зарождается параллельная система раскалывания, более экономичная, позволяющая получать с одного ядрища максимальное число заготовок – пластин и отщепов.

Очень близка нарийнгольским нуклеусам и совокупность ядрищ с местонахождений в районе оз. Орок-Нор (Орок-Нор 1, 2) и вблизи сомона Гучин-Ус Убур-Хангайского аймака (Гучин-Ус 4). Пункты Орок-Нор 1 и 2 расположены на слегка наклоненном участке поверхности у основания возвышенности, окаймляющей относительно низкий перевал в хребтах гор на северном побережье Долины Озер. Находки на обоих памятниках имеют строгую локализацию, причем они не связаны с месторождениями исходного сырья или аллювиальнопролювиальными россыпями галечников. Инвентарь памятников как по технико-типологическим показателям, так и по морфопризнакам чрезвычайно близок друг другу. Анализ нуклеусов позволяет совершенно определенно говорить о технологическом единстве коллекции. Ортогональных и дисковидных нуклеусов насчитывается буквально единичные экземпляры. Основную массу составляют преимущественно одноплощадочные и двуплощадочные подпризматические ядрища для получения укороченных пластинчатых заготовок (см. рис. 2, 1 , 2 ) и нуклеусы леваллуа для получения отщепов

Рис. 2. Нуклеусы с местонахождений северного побережья Долины Озер.

1, 2 – Орок-Нор 1; 3, 4, 8 – Орок-Нор 2; 5 – Нарийн-Гол 17б; 6 – Нарийн-Гол 4; 7 – Байдарик 8; 9 – Нарийн-Гол 17а; 10, 12 – Байдарик 9;

11 – Байдарик 2; 13, 14 – Байдарик (сборы 1960 г.).

(см. рис. 2, 3, 4, 8). Причем отдельные признаки, присущие протопризматическим нуклеусам, фиксируются и на леваллуазских ядрищах (имеется в виду оформление ударных площадок, контрфронта, лате-ралей и т.д.). Зачастую даже отнесение конкретного изделия к тому или иному типу затруднительно, т.к. они имеют сочетание признаков, типичных для обеих групп нуклеусов. Такое техническое единство в сочетании с рядом других признаков: размер изделий, исходное сырье, сохранность поверхности, говорит об одновременности коллекции и принадлежности ее к одной технической традиции. Несмотря на преобладание в орокнорской коллекции левал-луазских нуклеусов, значительная часть заготовок

Рис. 3. Нуклеусы с местонахождений северного побережья Долины Озер.

1 – Гучин-Ус 5; 2 – Орок-Нор 1; 3 – Туин-Гол 7; 4 – Туин-Гол 12; 5, 7, 8 – Гучин-Ус 4; 6 – Байдарик 8; 9 – Нарийн-Гол 6.

представлена пластинчатыми формами, что, по традиционным воззрениям, заставляет предположить позднемустьерский возраст этих памятников [Деревянко, Петрин, 1990].

Следующим локальным археологическим районом северного побережья Долины Озер является группа ме стонахождений в окрестностях сомона Гучин-Ус. Наиболее выразительная и многочисленная коллекция была собрана на пункте Гучин-Ус 4. Памятник располагается на склоне возвышенности, обращенной на северо-запад. Находки начинаются с отметок 14–16 м над днищем котловины и лежат на делювиальных отложениях, сквозь которые проглядывают выходы коренных пород. Нуклеусов немного, всего 4 экз. Они имеют крупные размеры и относятся к группе ортогональных изделий, с которых сколы снимались в различных направлениях. Интересен тот факт, что морфометрические показатели вторичных заготовок совершенно определенно указывают на преобладание изделий, у которых ширина превышает длину (рис. 3, 5 , 7 , 8 ). Индустрия Гучин-Ус 4 весьма своеобразна среди известных нам памятников из районов юга Монгольского, Гобийского Алтая и Хангайской горной системы. Подобные крупные укороченные сколы 94

с радиальной огранкой и крупные ортогональные нуклеусы встречены лишь в комплексах древнепалеолитических памятников в долине р. Нарийн-Гол [Деревянко, Петрин, 1989]. На других местонахождениях в районе сомона Гучин-Ус встречены ядри-ща параллельного принципа расщепления: галечные, подпризматические (рис. 3, 1 , 2 ), торцовые, а также клиновидные изделия.

Определенное сходство с рассматриваемыми комплекс ами имеют памятники в долине р. Байдарик-Гол. Особенно это относится к тем пунктам, которые расположены на высоких террасах. Наиболее выразительны в этом отношении три местонахождения Байдарик 8–10. Находки дислоцировались на трех террасовидных уровнях, расположенных на незначительном удалении друг от друга. На всех местонахождениях р. Байдарик-Гол отчетливо выделяется группа сильнодефлирован-ных артефактов, которые по своим технико-типологическим характеристикам резко отличаются от изделий со слабодефлированной и недефлирован-ной поверхностью.

На памятниках бассейна р. Байдарик-Гол преобладала система параллельного раскалывания ядрищ. Основную массу составляют галечные ну- клеусы, служившие для получения укороченных отщепов. Ударные площадки у них скошенные, оформлены, как правило, одним сколом (см. рис. 1, 1). Интересен тот факт, что на местонахождениях в долине р. Байдарик-Гол достаточно широко представлены нуклеусы поперечной системы раскалывания, у которых ось снятия заготовок перпендикулярна длинной оси самого артефакта (см. рис. 1, 10). Аналогичная картина наблюдается только на памятниках в районе Аргаланта – Аргалант 4. Достаточно представительна и группа ле-валлуазских ядрищ, основная масса которых использовалась для скалывания отщепов (см. рис. 2, 7, 10–14). Причем большинство леваллуазских нуклеусов входят в совокупность артефактов со средней степенью дефляции. К среднедефлиро-ванным изделиям относятся и дисковидные ядри-ща, которые составляют довольно значительную серию в байдарикгольской коллекции (см. рис. 1, 2, 5). По своим технико-типологическим и морфологическим характеристикам эти предметы аналогичны дисковидным нуклеус ам с других памятников северного побережья Долины Озер. Итак, на местонахождениях бассейна р. Байдарик-Гол фиксируются две технические традиции оформления и эксплуатации ядрищ – леваллуазская и параллельная. Крупные, сильнодефлированные галечные нуклеусы с параллельной ориентацией сколов, обнаруженные на высоких террасах с отметками до 90 м [Зенин, Дорж, 1990] иллюстрируют, на наш взгляд, достаточно раннюю, дому-стьерскую стадию пребывания древнего человека на рассматриваемой территории. Дальнейшее развитие техники расщепления и обработки ядрищ подтверждается наличием значительной доли подпризматических нуклеусов и ядрищ торцового принципа раскалывания (рис. 3, 6). Это свидетельствует, вероятнее всего, о непрерывном освоении долины р. Байдарик-Гол, начиная с высоких террас и, по мере иссушения климата, вплоть до низких, верхнеплейстоценовых уровней.

Не сколько иная картина наблюдается на местонахождениях, открытых в долине р. Туин-Гол, а также на других памятниках северного побережья Долины Озер: Богд 1–3, 5–7, 9, Тацин-Гол 1, 2 и Зодох-Гувших 1, 2. Принимая во внимание тот факт, что коллекции с пунктов в районе Бог-да, Тацин-Гола и Зодох-Гувшиха крайне малочисленны и малоинформативны, основное внимание уделим материалам туингольских комплексов. На вышеупомянутых местонахождениях в основном применялась параллельная система раскалывания. Большинство нуклеусов принадлежит к типу параллельных галечных и подпризматических (рис. 3, 3, 4), реже встречаются ядрища поперечного и тор- цового принципа расщепления. Но наряду с параллельной встречаются и другие техники получения заготовок. На туингольских местонахождениях найдено 14 нуклеусов радиальной системы раскалывания (см. рис. 1, 3) и 5 ортогональных ядрищ. Левал-луазских нуклеусов крайне мало – всего 7 экз., пять для получения отщепов и два для снятия пластин. Вероятнее всего, долина р. Туин-Гол заселялась древними человеческими коллективами в позднеплейстоценовое время. Косвенным подтверждением этого тезиса может служить и тот факт, что все туингольские местонахождения расположены на террасовидных уровнях с очень небольшими гипсометрическими отметками в 8–10 м.

Таким образом, материалы памятников северного побережья Долины Озер демонстрируют нам непрерывную технологическую цепочку эволюции палеолитических индустрий. Домустьерское время характеризуют комплексы стоянок Нарийн-Гол 17а, 17б, Байдарик 10 и Гучин-Ус 4. Леваллу-азская техника подготовки нуклеусов и получения заготовок фиксируется на местонахождениях в долинах рек Нарийн-Гол и Байдарик-Гол, в окрестностях оз. Орок-Нор (Орок-Нор 1, 2) и в районе Аргаланта. Верхнепалеолитическая техника расщепления и получения серийных пластинчатых заготовок фиксируется практически на всех местонахождениях северного побережья Долины Озер.

Исследование выполнено в рамках программы НИР ИАЭТ СО РАН «Многообразие и преемственность в развитии культур в эпохи камня, палеометалла и Средневековья в дальневосточном и тихоокеанском регионах Евразии (FWZG-2022-0004)».

Список литературы Эволюция нуклеусов на памятниках северного побережья долины озер (Монголия)

- Девяткин Е.В. Кайнозой Внутренней Азии: (Стратиграфия, геохронология, корреляция). - М: Наука, 1981. -196 с.

- Деревянко А.П., Петрин В.Т. Комплекс каменной индустрии с севера Котловины Больших Озер // Изв. СО АН СССР. - 1989. - Вып. 1. - С. 37-43.

- Деревянко А.П., Петрин В. Т. Своеобразная каменная индустрия с Северного побережья Долины Озер // Археологические, этнографические и антропологические исследования в Монголии. - Новосибирск: Наука, 1990. - С. 3-39.

- Деревянко А.П., Петрин В.Т., Кривошапкин А.И. Вариант леваллуазского рекуррентного метода для получения треугольных сколов в палеолитических комплексах северо-восточного фаса Арц-Богдо. Южная Монголия // Палеоэкология плейстоцена и культура каменного века Северной Азии и сопредельных территорий. Т. 2. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. - С. 256-264.

- Зенин А.Н., Дорж Д. Комплексы каменного инвентаря из долины р. Байдарик-Гол // Археологические, этнографические и антропологические исследования в Монголии. - Новосибирск: Наука, 1990. - С. 39-48.

- Derevianko A.P., Deviatkin E.V., Petrin V.T., Semeihan T. New Discoveries of the Lower Paleolithic in Mongolia and its Geological-Geomorphological Position // The INQUA International Symposium on Stratigraphy and Correlation of Quaternary Deposits on the Asian and Pacific Regions. Issued by CCOP Technical Secretariat, January. -Bangkok, 1991. - P 119-132.