Эволюция плазмосферных структур на геостационарной орбите по данным LANL MPA 1994-084 за 16-24 февраля 2001 г

Автор: Золотухина Н.А., Магер О.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 20, 2012 года.

Бесплатный доступ

По данным спутника LANL 1994_084 за 16-24 февраля 2001 г. выделены плазмосферные структуры, характеризующиеся большой концентрацией N i холодных ионов с энергиями 1-130 эВ на геостационарной орбите. Всего выявлено шесть плазмосферных структур: пять наблюдались по одной в день 19-23 февраля в послеполуденно-вечернем секторе и одна (20 февраля) - вблизи полуночи. Все плазмосферные структуры были зарегистрированы в областях низкой по сравнению с горячими ионами (канал 0.13-45 кэВ) концентрации электронов в канале 0.03-45 кэВ. Судя по опубликованным данным, послеполуденная плазмосферная структура 23 февраля была плазмосферным плюмажем, отчетливо видным на снимках, полученных с помощью прибора IMAGE EUV. Показано, что в послеполуденно-вечерних структурах ионы двигались от Земли и на запад со средними скоростями 6-7 и 10-16 км/с соответственно. По скорости ионов оценена напряженность электрического поля конвекции E cd в каждой из этих структур и в окружающих их областях. Средние значения Е cd в послеполуденно-вечерних структурах составили 1.21-1.83 мВ/м. Это в пять-десять раз больше соответствующих им по времени оценок напряженности поля конвекции E c, вычисленных по скорости солнечного ветра и В у-, B z-компонентам ММП. Полученные результаты указывают на локальное усиление поля магнитосферной конвекции в плазмосферных структурах, пересекающих геостационарную орбиту.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103473

IDR: 142103473 | УДК: 550.2,

Текст научной статьи Эволюция плазмосферных структур на геостационарной орбите по данным LANL MPA 1994-084 за 16-24 февраля 2001 г

Структурами плазмосферной плотности (plas-maspheric density structures) называются области повышенной и пониженной концентрации холодной плазмы, проявляющиеся в наземных и спутниковых данных как неровности внешней границы плазмосферы, в зависимости от толщины именуемой плаз-мопаузой или плазмосферным пограничным слоем. Названия и краткое описание основных структур плазмосферной плотности даны в работе [Darrouzet et al., 2009]. Наиболее известные из этих структур – плазмосферные плюмажи представляют собой спиралевидные плотные крупномасштабные образования, связанные в ограниченном долготном секторе с основной частью плазмосферы и сужающиеся по мере удаления от нее [Нишида, 1980; Darrouzet et al., 2009]. Плюмажи были впервые зарегистрированы аппаратурой, установленной на спутниках OGO 4–6, в начале 70-х гг. и назывались в то время плазмо-сферными хвостами [Taylor et al., 1971].

Экспериментальные и теоретические исследования показывают, что плазмосферные плюмажи, как и другие структуры плазмосферной плотности, формируются при росте напряженности неоднородного электрического поля конвекции в результате быстрой эрозии внешней плазмосферы и ее последующего медленного восстановления. Поле конвекции является одним из основных факторов, модулирующих пространственно-временное распреде- ление околоземной плазмы и, соответственно, магнитосферно-ионосферных возмущений, а его исследование до сих пор остается одной из основных задач космической геофизики [Goldstein et al., 2005; Reinisch et al., 2009; Matsui et al., 2010; Ohtani et al., 2010].

В дрейфовом приближении локальную напряженность поля конвекции можно оценить по скорости частиц плазмы как

Ecd —pd • B], где V – дрейфовая скорость, B – индукция магнитного поля. В работах [Goldstein et al., 2004а, 2007] показано, что пространственно-временная структура поля конвекции может изучаться по скорости перемещения границ плазмосферных структур, наблюдаемых спутником IMAGE. Авторы статей [Darrouzet et al., 2008, 2009] оценили дрейфовые скорости по изменению пространственного положения границ плазмосферных плюмажей, пересекаемых спутниками Cluster. В работах [Ober et al., 1997; Goldstein et al., 2004б] такая оценка сделана по данным анализаторов магнитосферной плазмы (МРА), установленных на спутниках серии LANL.

Статистический анализ, выполненный в работе [Darrouzet et al., 2008], показывает, что в послеполуденной магнитосфере плазмосферные плюмажи наблюдаются до расстояний 11 R E (до магнитопаузы)

и наиболее часто на (5–8) R E. Следовательно, большая их часть может изучаться с помощью геостационарных спутников, расположенных на расстоянии 6.62 R E . Возможность использования данных LANL МРА для оценки напряженности поля магнитосферной конвекции обоснована в работе [Goldstein et al., 2004б]. В ней показано, что данные МРА дают правильную информацию о скорости холодных ионов в канале 1–130 эВ (предполагается, что это протоны), если их концентрация N i>10 см–3. При 3≤ N i≤ 10 см–3 измеренные скорости могут отличаться от реальных не более чем в два раза.

В этой статье мы представляем результаты исследования области плотной холодной плазмы, появившейся по данным спутника LANL MPA 1994-084 на геостационарной орбите после трех дней низкой геомагнитной активности и просуществовавшей на ней в течение пяти дней. Мы рассмотрим пространственно-временную эволюцию параметров плазмы и структуры электрического поля в этой области и сопоставим оценки напряженности электрического поля, полученные по данным геостационарного спутника, с оценками напряженности поля магнитосферной конвекции, создаваемого межпланетным электрическим полем. Полученные результаты дают дополнительную информацию о физических процессах, происходящих при расширении плазмосферы во внешнюю магнитосферу, и в дальнейшем могут быть использованы при изучении вклада магнитосферных факторов в генерацию возмущений в высокоширотной ионосфере, включающей орбиты геостационарных спутников.

Анализируемые события

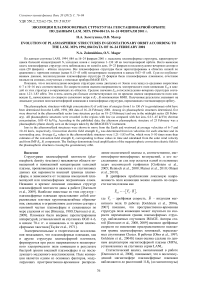

Для исследования характеристик плазмы и электрического поля в областях высокой концентрации холодных частиц на геостационарной орбите мы выбрали временной интервал 16–24 февраля 2001 г., в конце которого (23 и 24 февраля) прибор IMAGE EUV зафиксировал плазмосферные плюмажи [Yiz-engaw et al., 2008]. На верхней панели рис. 1 дана информация о вариациях Dst-индекса в феврале 2001 г. Ниже для 16–24 февраля показаны изменения концентрации холодных ионов Ni по данным спутников LANL MPA 1989-046 (L9, долгота 194.2° Е, средняя географическая широта 0.95°, геомагнитная широта 0.19°) и LANL MPA 1994-084 (L4, долгота 103.6° Е, средняя географическая широта –0.45°, геомагнитная широта –10.8°) [ gov/istp_publik/], вариации Kр-индекса магнитной активности и напряженности (Ес) поля магнитосферной конвекции, создаваемого межпланетным электрическим полем Еeif. Значения Ес (в мB/м) вычислялись по данным спутника АСЕ [ ] по формулам из работ [Doyle, Burke, 1983; Liou et al., 2001]:

E c =(0.09+0.13 E eif ),

Eeif=10–6Vsw(By2+Bz2)1/2sin(θ/2), (1) где Vsw – скорость солнечного ветра, Ву и Bz – азимутальная и вертикальная компоненты межпланетного магнитного поля (ММП), 9 - угол между проекцией вектора ММП на плоскость YZGSE и геомагнитным полем на магнитопаузе. Черными стрелками отме- чены начала суббурь (SO), указанные в [Frey et al., 2004], серыми – дополнительные SO, определенные нами по резкому уменьшению AL-индекса авроральной активности.

В рассматриваемом временном интервале плазменные структуры со значениями N i , заметно превышающими 10 см–3, наблюдались спутниками L9 и L4 17–24 и 19–23 февраля соответственно. Многочисленные пропуски не позволяют определить границы этих структур по данным L9, поэтому информация с этого спутника будет использоваться только как дополнительная к полученной на L4.

Спутник L4 проходил через область повышенной концентрации ионов примерно через 6 ч после L9, что соответствует разности долгот спутников и указывает на относительную стабильность указанной структуры. Значения Ni, зафиксированные спутником L9, примерно в полтора раза больше наблюдавшихся на L4, что может быть связано с различием между L-оболочками спутников (L – параметр Мак-Ильвейна). Согласно расчетам, выполненным для указанных выше средних географических координат космических аппаратов с помощью программы, размещенной на сайте [ ], L-оболочка спутника L4 на 0.2 больше, чем спутника L9. Этим же обстоятельством можно объяснить то, что 18 февраля высокая концентрация холодных ионов (Ni~50–110 см–3) в околополуночном секторе была зарегистрирована спутником L9 при низкой геомагнитной возмущенности (Kp=1–, Dst≥–3 нТл) и напряженности электрического поля конвекции Ес~0.14 мВ/м, но не наблюдалась на спутнике L4. По всей вероятности, в этот день околополуночная плазмосфера имела резкую границу, на которой концентрация холодной плазмы снижалась от ~100 до ~2 см–3 на расстоянии ΔL=0.2.

Рассмотрим более подробно приведенные на рис. 1, в вариации концентрации холодных ионов, построенные по данным спутника L4. Первая плазмосферная структура со значениями N i , заметно отличающимися от фоновых, была зафиксирована спутником L4 19 февраля при K p=1+, D st≥–14 нТл и напряженности электрического поля конвекции Е с~0.22 мВ/м. Устойчиво большие значения N i>10 см–3 были получены в секторе 18:00–21:30 MLT, т. е. там, где, судя по многочисленным публикациям (см., например, [Нишида, 1980; Лайонс, Уильямс, 1987; Borovsky, Denton, 2008; Darrouzet et al., 2009]), должен находиться вечерний выступ плазмосферы.

Всего с 19 по 23 февраля спутником L4 было зафиксировано шесть плазмосферных структур, концентрация ионов в которых была достаточной (больше 10 см–3) для правильного определения скорости частиц [Goldstein et al., 2004б]. Пять структур наблюдались 19–23 февраля (по одной в день) в послеполуденно-вечернем секторе, одна – 20 февраля вблизи полуночи. По данным табл. 1 из работы [Yizengan et al., 2008] последняя из послеполуденных структур с N i >10 см–3, зарегистрированная на L9 в 03:12–06:30 UT и на L4 в 08:49–10:14 UT 23 февраля (сектор 15:46–17:11 MLT), соответствует плазмосферному плюмажу.

февраль 2001

день

Рис. 1. Вариации: D st-индекса ( а ); концентрации холодных ионов в канале 1–130 эВ, построенные по данным спутников L9 и L4 соответственно ( б , в ); K р-индекса ( г ); напряженности электрического поля магнитосферной конвекции, вычисленные по данным спутника АСЕ (см. текст) ( д ). Геомагнитные полдень и полночь для спутников отмечены светлыми и темными треугольниками, уровень N i=10 см–3 – горизонтальной пунктирной линией, внезапные начала суббурь – стрелками.

Из представленных на рис. 1 данных следует, что с 19 по 23 февраля максимальные значения K p немонотонно увеличивались до K p=3, Е с – до 0.4 мВ/м, индекс D st уменьшался до –32 нТл. Плюмаж 23 февраля 2001 г. был зарегистрирован во время слабых усилений кольцевого тока на фоне низкой геомагнитной активности, что не соответствует общепринятым представлениям, согласно которым плазмо-сферные плюмажи формируются во время магнитных бурь (см., например, [Нишида, 1980]). Однако устойчиво повторяющихся связей между изменениями K p, D st , Е с и увеличениями N i на рис. 1 не видно.

Второй из плазмосферных плюмажей, указанных в [Yizengan et al., 2008] для рассматриваемого временного интервала, присутствует в данных спутника L9 в виде повышения N i до ~30 см–3 в 04:10–04:40 UT 24 февраля, но не наблюдается в данных спутника L4. Это может быть связано как с различием в L-оболочках спутников, так и с исчезновением плазмосферного плюмажа при уменьшении геомагнитной активности и напряженности поля магнитосферной конвекции.

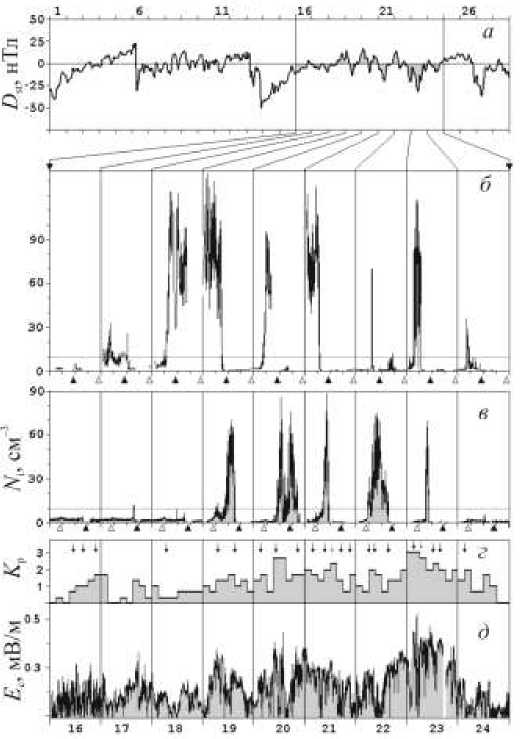

Более детальная информация о характеристиках плазмосферных структур и геомагнитных возмуще- ний за 19–23 февраля представлена на рис. 2: вариации концентрации, азимутальной (Vy) и радиальной (Vz) скорости холодных ионов сопоставлены с изменениями SYM-H-, AU- и AL-индексов, имеющих более высокое, чем Dst и Kp, минутное разрешение. Штриховой линией отмечен уровень Ni=10 см–3, штрихпунктирной – уровень

Ni=Nmid+3s=39.2 см–3, где Nmid=4.87 см–3 – среднее значение концентрации холодных ионов 16–24 февраля, s=11.43 см–3 – ее среднеквадратичное отклонение. Области со средними значениями Ni>39.2 см–3 отмечены на рисунке серой заливкой. Именно эти области мы будем называть далее плазмосферными структурами. Номер, время (UT) начала регистрации каждой из шести плазмосферных структур и сектор MLT, в котором она наблюдалась, указаны в таблице.

Анализ графиков, приведенных на рис. 2, показывает, что в пяти случаях из шести рост N i сопровождался увеличением направленной на запад и от Земли скорости холодных ионов. В этих пяти случаях плазмосферные структуры наблюдались в минимуме

Рис. 2 . Вариации 19–23 февраля 2001 г.: а – концентрации, б – азимутальной ( Vy , положительна на восток) и радиальной ( Vz , положительна к Земле) скорости холодных ионов; г – SYM-H , д – AU - и AL- индексов.

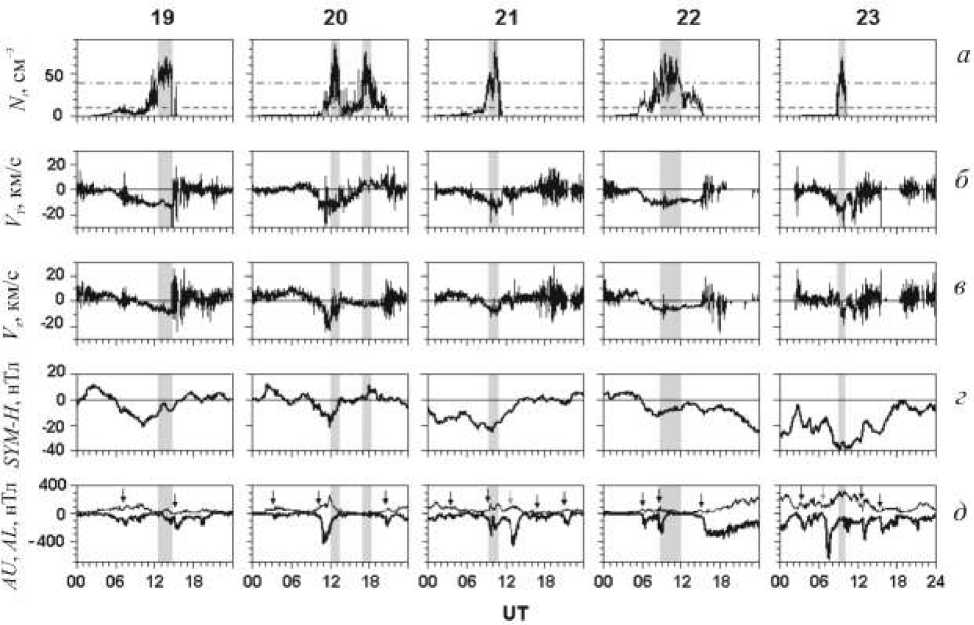

Рис. 3. Местное геомагнитное время областей высокой концентрации холодных ионов, наблюдавшихся спутником L4 с 16 по 24 февраля 2001 г. ( а ). Отрезками отмечены области N i >3 см–3, прямоугольниками – N i >10 см–3, темными овалами – N i >39.2 см–3. Графики зависимости MLT плазмосферных структур от средней напряженности поля магнитосферной конвекции, вычисленной по формулам (1) для трехчасового интервала, предшествующего интервалу регистрации плазмосферной структуры ( б ), и во время ее регистрации ( в ).

и на фазе восстановления SYM-H -индекса. Одна (№ 4) структура проявилась в спутниковых данных в момент начала суббури, три (№ 2, 5 и 6) – спустя ~1.5–2 ч. Исключением является структура № 3, появившаяся вблизи магнитной полуночи на фоне слабых положительных значений SYM-H и близких нулю значений AU - и AL -индексов. Она отличается от представленных в работе [Ober et al., 1997] «предполуноч-ных плюмажей» отсутствием явной связи с суббуревой активностью и направленной от Земли компонентой скорости холодных ионов. На рис. 3, а для каждого из рассмотренных дней показан сектор MLT, в котором спутник L4 зарегистрировал холодные ионы с концентрациями N i >3, 10 и 39.2 см–3. Стрелки проведены между секторами, относящимися, как мы полагаем, к одной и той же области высоких значений N i , постепенно смещавшейся 16–23 февраля из предполуночного в вечерний сектор магнитосферы. Ниже приведены графики зависимости MLT плазмосферных структур от напряженности поля магнитосферной конвекции, создаваемого солнечным ветром и ММП (см. (1)). Тенденция к уменьшению MLT плазмосферных структур с усилением поля магнитосферной конвекции, подтвержденная модельными расчетами и прослеживающаяся на обоих графиках, привела 23 февраля к образованию плазмосферного плюмажа (см., например, [Лемэр, Пьеррар, 2008]).

Как видно на рис. 1, 2, в этот день были зафиксированы минимальное для 16–24 февраля значение D st=–32 нТл и максимальное значение K p=3.

Оценка дрейфовой скорости и напряженности поля конвекции

Значения скоростей холодных ионов, измеренных спутником, показывают, что холодная плазма в пяти полуденно-вечерних структурах двигалась от Земли и на запад со средними скоростями V z =6–7 км/с и V y =10–16 км/с соответственно. В околополуночной плазмосферной структуре ионы двигались на восток и от Земли со скоростями V y =4 км/с и V z =2.8 км/с.

Предполагая, что приборы, установленные на LANL 1994, зарегистрировали электрический дрейф частиц, мы оценили напряженность электрического поля конвекции E cd, необходимого для наблюдавшихся скоростей. Расчеты были сделаны для дипольного геомагнитного поля ( В ) по формулам из работ [Лайонс, Вильямс, 1987; Редерер, 1972] с учетом геомагнитной широты ( X ) спутника:

E cd = 10 4 [ V - B ] ,

0.311

B = ——cos X , R 0 3

V = V y + V z , (2)

где R 0 – расстояние до спутника, выраженное в радиусах Земли.

Значения Е сd , вычисленные по средним скоростям в плазмосферных структурах и трехчасовых секторах, примыкающих к ним с запада и с востока, приведены в колонках таблицы Е сd /0, Е сd /–3 и Е сd /3 соответственно. Угол α между линией Земля–Солнце

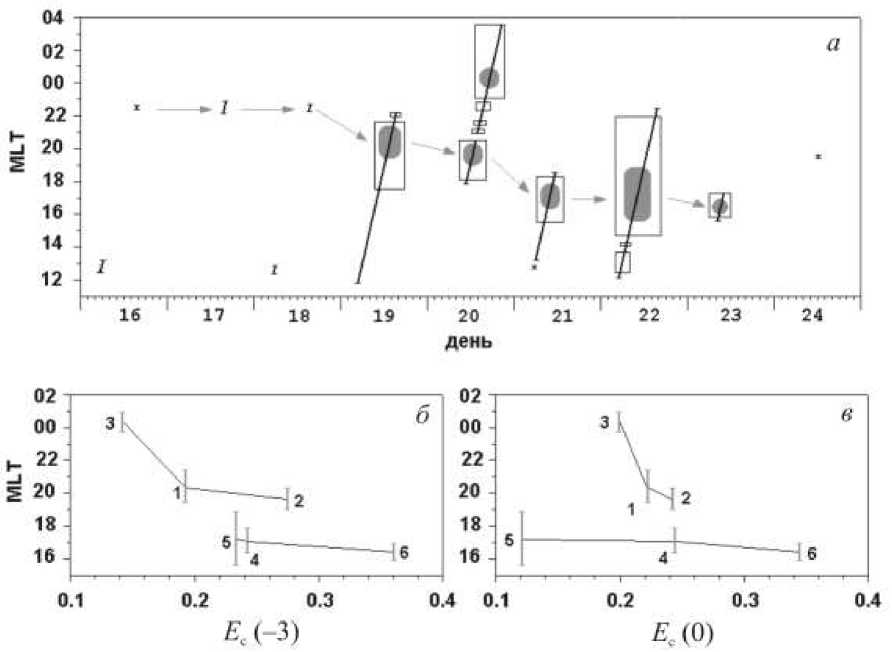

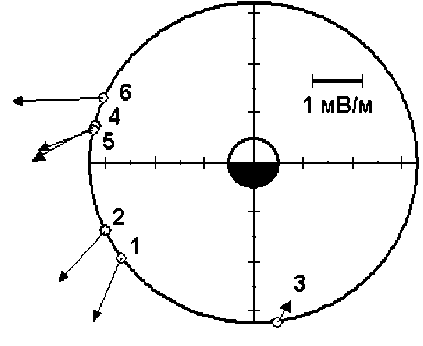

Рис. 4. Векторы напряженности электрического поля магнитосферной конвекции, вычисленные для шести плазмосферных структур (номера структур указаны в соответствии с таблицей). Кружок в начале каждого вектора показывает положение центра плазмосферной структуры.

и вектором напряженности электрического поля (положителен при отклонении вектора к востоку) указан в следующей колонке. В трех последних колонках приведены соотношения между величинами Е сd и соответствующими им по времени величинами напряженности поля конвекции E c , рассчитанного по данным спутника АСЕ. Результаты вычисления векторов E по формулам (2) для шести плазмо-сферных структур представлены на рис. 3. По модулю и направлению полученные нами векторы соответствуют модельным расчетам поля магнитосферной конвекции (см., например, [Matsui et al., 2008]).

Из данных, приведенных в таблице, следует, что значения Е сd в полуденно-вечерних плюмажах меняются от 1.2 до 1.78 мВ/м. Они примерно в пять–десять раз больше соответствующих им по времени оценок Е с , полученных по параметрам межпланетной среды. В прилегающих с запада и с востока к полуденновечерним плазмосферным структурам трехчасовых секторах значения Е сd лежат в диапазонах 0.69–1.84 и 0.72–1.38 мВ/м соответственно. Мы рассчитали эти значения по скоростям холодных ионов, измеренным при N i>3 см–3. Близкие указанным величины Е сd были получены при N i>10 см–3. Соотношение E cd/ E c в этих областях меньше, чем в плазмосферных структурах: E cd / E c ~3–7.

Отметим, что оценки напряженности поля конвекции в шести плазмосферных структурах, выполненные с использованием модели геомагнитного поля Tsyganenko-89 [ cgi-bin/sscweb/], дали значения Есd=0.47–2.13 мВ/м, близкие полученным для дипольного магнитного поля.

Горячие ионы и электроны в плазмосферных структурах

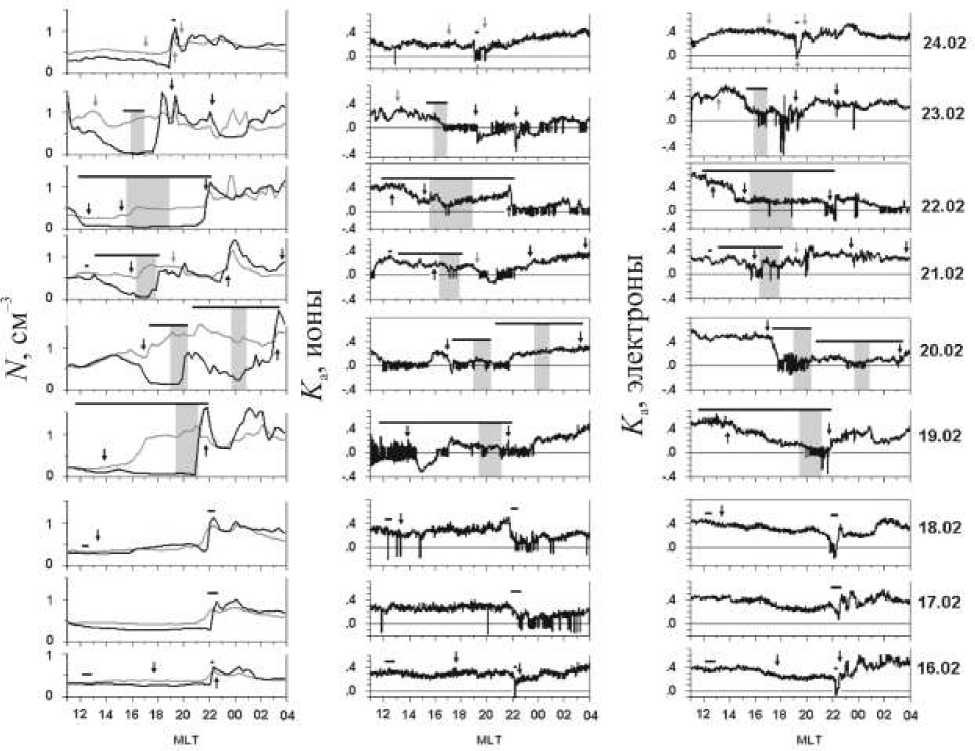

Рассмотрим характеристики горячих ионов и электронов, наблюдавшихся спутником L4 16–24 февраля в секторе 11–04 MLT. На рис. 5 слева показаны вариации концентрации ионов в канале 0.13–45 кэВ ( N i1, серая линия) и электронов в канале 0.03–45 кэВ ( N e, черная линия), в центре и справа – коэффициента

Рис. 5. Вариации плотности горячих ионов и электронов (слева), коэффициента температурной анизотропии ( K a) ионов (в центре) и электронов (справа), построенные для сектора 11–04 MLT по данным спутника L4 за 16–24 февраля 2001 г. (см. текст).

|

n |

день |

UT |

MLT |

N i |

E cd |

α |

E cd / E c |

N e / N i1 |

||||

|

–3 |

0 |

3 |

–3 |

0 |

3 |

|||||||

|

1 |

19 |

12.47–14.58 |

19.40–21.41 |

52.06±8.44 |

1.22 |

1.39 |

0.72 |

157 |

6.35 |

6.26 |

3.01 |

0.06±0.02 |

|

2 |

20 |

12.07–13.44 |

19.02–20.33 |

44.66±17.83 |

1.84 |

1.40 |

0.69 |

139.5 |

6.71 |

5.78 |

4.21 |

0.04±0.05 |

|

3 |

20 |

16.97–18.27 |

23.70–00.93 |

45.22±15.82 |

0.53 |

0.51 |

0.55 |

–26.6 |

3.72 |

2.58 |

2.14 |

0.19±0.10 |

|

4 |

21 |

09.43–10.90 |

16.41–17.86 |

48.10±14.08 |

0.69 |

1.46 |

1.20 |

118.76 |

2.84 |

6.00 |

4.43 |

0.13±0.10 |

|

5 |

22 |

08.61–11.99 |

15.57–18.92 |

46.10±11.68 |

0.92 |

1.20 |

1.00 |

110.13 |

3.94 |

9.90 |

4.80 |

0.13±0.04 |

|

6 |

23 |

09.03–09.97 |

15.99–16.93 |

47.08±11.38 |

1.62 |

1.78 |

1.38 |

91.3 |

4.50 |

5.18 |

3.59 |

0.05±0.01 |

температурной анизотропии (Ka=T⊥/T||–1; здесь T⊥ – поперечная, T|| – продольная температуры) ионов и электронов соответственно. На зависимостях Ni1(t) и Nе(t) приведены средние пятнадцатиминутные значения концентраций. Величины Ka рассчитаны по исходным данным. Серой заливкой обозначены плаз-мосферные структуры с Ni>39.2 см–3, черными горизонтальными отрезками – области с Ni≥3 см–3. Принимая во внимание данные спутника L9, мы полагаем, что процесс образования плазмосферного плюмажа начался 16 февраля вблизи магнитной полуночи, где спутники L9 в ~24 MLT и L4 в ~22 MLT зарегистрировали слабое повышение концентрации холодных ионов до Ni~3 см–3. Температурное распределение в области Ni~3 см–3 близко изотропному (|Ka|≤0.1). Западнее этой области концентрация горячих ионов больше концентрации электронов, а восточнее ее наблюдается обратное соотношение: Ni1 С 19 по 23 февраля долготный размер области с Ni>Ne на геостационарной орбите меняется в пределах ΔMLT=7–12. Он минимален 23 февраля (день наблюдения плазмосферного плюмажа) и максимален 20 февраля (день наблюдения двух, вечерней и полуночной, плазмосферных структур). Средние значения соотношения Ne/Ni1 в плазмосферных структурах даны в последней колонке таблицы. Значения Ne/Ni1 минимальны в плазмосферных структурах № 1, 2 и 6. В них коэффициент температурной анизотропии электронов близок нулю. Отметим, что все приведенные в таблице плазмо-сферные структуры расположены в области низкой плотности электронов. Три из них (№ 1, 2 и 4) прилегают к восточному краю области низких значений Ne. Восточный край этих структур совпадает с резким увеличением концентрации электронов. В отличие от них вечерняя плазмосферная структура 22 февраля, наблюдавшаяся за день до указанного в [Yiz-engaw et al., 2008] плазмосферного плюмажа, как и сам плюмаж, расположена около центра низких значений электронной концентрации. При этом на восточной границе плюмажа и в двухчасовом секторе за ней коэффициент температурной анизотропии ионов Ka≈0. Таким образом, плазмосферная структура 23 февраля, которая, как мы считаем, является плазмосфер-ным плюмажем, отличается от структур № 1, 2 и 4 тем, что она расположена не у восточного края, а около центра области низких значений электронной концентрации, а от структуры № 5 – близкими нулю значениями коэффициента температурной анизотропии горячих электронов вблизи восточной границы плюмажа, а ионов – кроме этого и восточнее ее. Обсуждение полученных результатов После запусков спутников IMAGE, Cluster и Themis плазмосферные плюмажи стали одним из наиболее часто обсуждаемых в научной литературе объектов. Интерес к этим структурам связан с тем, что они, судя по опубликованной информации, играют важную роль в пересоединении на магнитопаузе и образовании полярных пятен, распространении УНЧ-волн и рассеянии частиц, формировании поляризационного джета и продольных токов [Su et al., 2001; Trakhtengerts, Demekhov, 2005; Borovsky, Denton, 2006; Zolotukhina et al., 2007; McFadden et al., 2008; Chen et al., 2009; Yahnin et al., 2009; Foster et al., 2002; Abe et al., 2006; Hosokawa et al., 2009]. Таким образом, они могут быть одним из наиболее действенных каналов перераспределения энергии в магнитосферно-ионосферной системе. Однако большинство из экспериментальных результатов основано на анализе единичных событий и требует дальнейшей проверки. Так, в работе [Foster et al., 2002] на примере события 31 марта 2001 г. показано, что плазмосфер-ный плюмаж был связан с областью повышенного полного электронного содержания (ПЭС), величина которого определяется, как принято считать, электронным содержанием F2-области ионосферы. Связь плюмажей с областями высокого ПЭС была подтверждена и в [Yizengaw et al., 2008] для 18 случаев из 31, в том числе для плюмажа 23 февраля. Однако Ксенос [Xenos, 2002] не обнаружил устойчивой связи между изменениями ПЭС и критической частоты F2-слоя, что ставит под сомнение правомерность использования измерений ПЭС для мониторинга изменений электронной концентрации в ионосфере. Золотухина и др. [Zolotukhina et al., 2002] показали, что 15 декабря 2006 г. в долготном секторе плазмосферного плюмажа наблюдалось понижение критической частоты F2-слоя. Естественно предположить, что сравнительный анализ плазменных и электромагнитных явлений, развивающихся в плазмосферных плюмажах и в сопряженной с ними ионосфере, позволит проверить и расширить существующие в настоящее время пред- ставления о механизмах магнитосферно-ионосферного взаимодействия, в частности о высотном распределении энергии, поступающей в ионосферу через внешнюю магнитосферу из межпланетной среды. Эта задача может быть частично решена путем сравнительного анализа данных спутников серии LANL и данных зондирования областей ионосферы, близких к основаниям силовых линий магнитного поля, проходящих через спутники. Основное преимущество использования данных спутников серии LANL для изучения процессов магнитосферно-ионосферного взаимодействия в областях повышенной плотности плазмы заключается в чувствительности регистрирующей аппаратуры. Нижний эффективный порог чувствительности EUV IMAGE эквивалентен концентрации электронов Ne∼30–50 см–3 или концентрации ионов гелия 6–10 см–3 в зависимости от соотношения между концентрациями ионов гелия и водорода в зависимости от отношения He+/H+ [Goldstein et al., 2003c; Moldwin et al., 2003]. Внешний край поля зрения EUV колеблется в пределах 4–8 RE, т. е. находится на краю или в пределах геосинхронной орбиты. Порог чувствительности плазменных анализаторов, установленных на спутниках LANL, намного ниже. Они регистрируют более тонкую пространственную структуру магнитосферной плазмы и, как было отмечено выше, позволяют точно изучать поле скоростей частиц в областях, где их концентрация составляет как минимум Ni=10 см–3, и более грубо – при Ni=3 см–3. Наиболее перспективно комбинированное использование данных EUV и MPA: изображения, построенные по данным спутника IMAGE, дают глобальный вид плюмажей, позволяя разделить пространственные и временные эффекты в вариациях концентрации магнитосферной плазмы. Немаловажными аргументами в пользу применения данных LANL для изучения магнитосферно-ионосферных связей являются также продолжительность наблюдений (три первых спутника были запущены на геостационарную орбиту в 1989– 1991 гг.) и общедоступность данных. В качестве первого шага на пути исследования особенностей магнитосферно-ионосферных связей в плазмосферных плюмажах мы рассмотрели возможность их выделения по данным спутников LANL и проследили изменения параметров магнитосферной плазмы на геостационарной орбите, которые привели к образованию плюмажа. Проведенный нами анализ показывает следующее: • Плазмосферный плюмаж сформировался к 23 февраля 2001 г. из вечерне-полуночной плазмо-сферной структуры (области со средней концентрацией холодных ионов Ni>39.2 см–3), наблюдавшейся вблизи геомагнитного экватора спутником L9 c 18 февраля и спутником L4 (расположен в ~11º к югу от экватора) с 19 февраля. Эта структура была, по-видимому, плазмосферным выступом, деформацией которого принято объяснять образование плазмосферного плюмажа. • Скорость холодных ионов во всех послеполуденно-вечерних плазмосферных структурах, в том числе в плазмосферном плюмаже, была выше, чем в окружающих областях, и направлена от Земли и на запад. В околополуночной плазмосферной структуре (n=3 в таблице) частицы дрейфовали в восточном направлении. Смена знака азимутальной скорости вблизи полуночного меридиана отмечена в работе [McComas et al., 1993]. • Напряженность электрического поля конвекции, вычисленная в дрейфовом приближении по скорости ионов, менялась в послеполуденновечерних плазмосферных структурах в пределах 1.2–1.78 мВ/м. Эти значения в пять–десять раз выше значений Ес, полученных для рассматриваемых временных интервалов по напряженности межпланетного электрического поля, что указывает на усиление поля конвекции не только в плазмосферном плюмаже, но и во всех плазмо-сферных структурах, пересекавших 19–23 февраля геостационарную орбиту. Близкие нашим оценки Есd=1–3 мВ/м получены в дрейфовом приближении для двух плазмосферных плюмажей в работе [Goldstein et al., 2004b]. • Все плазмосферные структуры с Ni>39.2 см–3 наблюдались в долготном секторе, где концентрация электронов на геостационарной орбите была в пять–двадцать пять раз меньше, чем концентрация горячих ионов. В первые три дня послеполуденновечерние плазмосферные структуры были расположены вблизи восточного края, а 22 (день перед наблюдением плюмажа) и 23 февраля – в центре области низких значений электронной концентрации на геостационарной орбите. При этом температурное распределение горячих ионов на восточной границе плюмажа и в двухчасовом секторе восточнее нее было изотропным (Ka≈0). Перечисленные результаты показывают, что послеполуденно-вечерние плазмосферные структуры, пространственно-временная эволюция которых привела к образованию плюмажа, наблюдались спутником L4 19–23 февраля в альфвеновском слое, где из-за различия глубины проникновения ионов и электронов плазменного слоя в магнитосферу при их конвективном движении возникает электрическое поле поляризации [Лайонс, Уильямс, 1987]. От предшествующих плазмосферных структур плюмаж отличается тремя признаками: 1) относительно малым азимутальным размером; 2) положением в центре участка геостационарной орбиты, проходящего через альфвеновский слой; 3) изотропным температурным распределением горячих ионов на восточной границе и восточнее плюмажа. Вторым признаком обладает плазмосферная структура, наблюдавшаяся за день до плазмосфер-ного плюмажа, но в этом случае средние значения коэффициента температурной анизотропии ионов были Ka≈0.2. Третьим – структура, наблюдавшаяся 19 февраля, параметры плазмы вблизи восточной границы которой могли измениться за счет частиц плазменного слоя, инжектированных на геостационарную орбиту во время суббури. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 11-05-00908 и Министерства образования и науки РФ (ГК № 16. 518.11.7097 и соглашение № 8388).