Эволюция понятия региональной инновационной системы и его сущность

Бесплатный доступ

Статья посвящена вопросам эволюции и раскрытия сущности понятия ре-гиональной инновационной системы, в статье также содержатся предло-жения автора по поводу изменения теоретических представлений о струк-туре региональной инновационной системы и трактовке ее эффективности.

Региональная инновационная система, инновационная инфраструктура, инновационная деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/148317548

IDR: 148317548 | УДК: 330.111.4:001.895

Текст научной статьи Эволюция понятия региональной инновационной системы и его сущность

В настоящий момент перед регионами РФ стоит комплексная задача перехода к инновационному пути развития. Данная задача обозначена правительством РФ как одна из приоритетных задач в современной российской экономике, однако пути перехода к инновационной экономике не определены, что создает применения противоречивых подходов и методов, что в конечном итоге не способствует достижению конечной цели.

Ключевыми понятиями в области перехода региональной экономики на инновационный путь развития, по нашему мнению, являются следующие: региональная инновационная система, региональная инновационная инфраструктура и инновационная среда региона. Именно развитие указанных явлений в региональной экономике будет способствовать скорейшему переходу к инновационной экономике.

Инновационная экономика – это тип экономики, основанной на потоке инноваций, на постоянном технологическом совершенствовании, на производстве и экспорте высокотехнологичной продукции с очень высокой добавочной стоимостью и самих технологий. Понятие инновационной экономики вошло в обиход только в 1990-х гг.

В 1987 г. для обозначения созданной в рамках одной страны сети инновационных структур К. Фрименом вводится понятие «национальная инновационная система», которое определяется как сеть учреждений государственного и частного сектора, взаимодействие которых позволяет инициировать, перенимать, изменять и передавать новые технологии [ 19 ] .

После К. Фримена эту идею развивали Б. Лундвалл, Р. Нельсон, П. Пателл и К. Павит, а также С. Меткалф, однако суть идеи оставалась прежней: инновационная система – это сеть институтов (учреждений).

В западной трактовке к элементам национальной инновационной системы относят:

-

- государство, университеты и бизнес (К. Фримен, Б. Лундвалл [ 11 ] );

-

- бизнес, посредники, система образования, государство (К. Раммер, Х. Леглер);

-

- каждой стране присущи свои особенности (А. Флиппетти, Д. Арчи-буги [ 18 ] ).

Модель К. Фримена была развита Генри Этцковицем [ 17 ] до идеи принципа взаимодействия элементов национальной инновационной системы, получившего название «Тройной спирали», которая включает в себя три основных элемента – Университет, Бизнес, Власть:

-

- в обществе, основанном на научном знании, характерно усиление роли университетов во взаимодействии с промышленностью и правительством;

-

- три института (Университет, Бизнес, Власть) стремятся к сотрудничеству, при этом инновационная составляющая возникает из данного взаимодействия, а не по инициативе государства;

-

- в дополнение к традиционным функциям, каждый из трех институтов «частично берет на себя роль другого». Институты, способные выполнять нетрадиционные функции, считаются наиважнейшим источником инноваций.

Данная концепция, однако, среди представителей западного научного сообщества вызвала множество споров.

Российские ученые В.М. Сергеев и Е.С. Алексеенкова, использовав идею национальных различий инновационных систем, выяснили, что несмотря на общую типологию, инновационные системы довольно сильно отличаются друг от друга на национальном уровне, в то же время имея некоторые общие черты. Чтобы инновационная система могла функционировать, она должна обладать определенной структурой, т. е. включать в себя совокупность взаимодействующих между собой блоков [ 13 ] :

-

1. Креативный (творческий) блок или блок порождения знания (университеты, научные институты, отдельные специалисты, сложные социальные сети, обеспечивающие неформальное взаимодействие исследователей из разных институтов и университетов).

-

2. Блок трансфера технологий. Новые идеи, становящиеся результатом креативного мышления, как правило, не могут быть немедленно запущены в производство. Необходим посредник, который максимально сократил бы эту асимметрию. Данную функцию выполняют некоммерческие фонды профессиональной экспертизы, действующие примерно по тому же принципу, что и фонды, выделяющие гранты на научные исследования и центры трансфера технологий.

-

3. Блок финансирования. Для трансформации идеи в опытный образец и последующего запуска его в массовое производство необходимо внешнее финансирование. Существует три потенциальных источника такого финансирования: банковский кредит, продажа инновации и венчурное финансирование.

-

4. Блок производства. Возможны два альтернативных варианта организации инновационного производства. Первый вариант – включение такого производства в производственные структуры одной из крупных фирм, что позволяет использовать преимущества вертикальной интеграции: уменьшение операционных издержек за счет отказа от самостоятельного управленческого комплекса (бухгалтерии, системы учета кадров и т.д.). Второй – создание нового предприятия, где производственные операционные издержки минимизируются благодаря его небольшим размерам.

-

5. Блок подготовки кадров. Подготовка инновационных кадров должна состоять из связанных между собой этапов повышения знания и профессионализма, наряду с осторожным отбором. Большую роль на этом этапе играют университеты, готовящие специалистов в области фундаментальной и прикладной науки, и учреждения, ориентированные на формирование научной элиты.

Появление в российской экономической науке понятия региональной инновационной системы призвано облегчить переход к инновационной экономике региона, так как региональная инновационная система, являясь объектом управления, представляет собой комплекс институтов и организаций, непосредственно участвующих в инновационном процессе и имеющих своей целью осуществление инновационной деятельности.

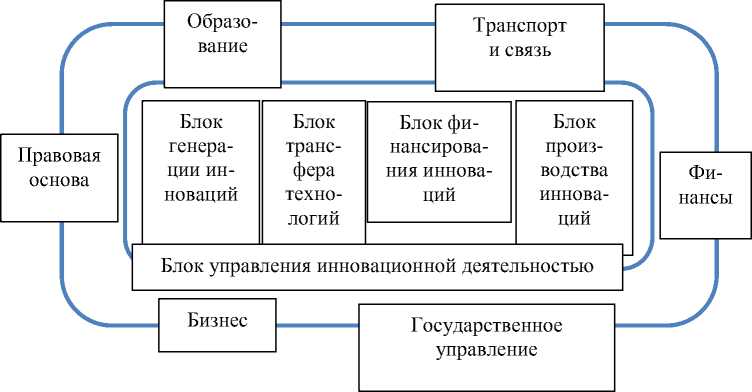

М.А. Афонасова адаптировала структуру национальной инновационной системы для регионального уровня, она определяет региональную инновационную систему как пространство, в котором осуществляется процесс создания, отбора и коммерциализации инноваций в результате действий субъектов инновационной деятельности. К блокам региональной инновационной системы она относит блок генерации инноваций, блок трансфера технологий, блок финансирования, блок производства, блок подготовки кадров, блок управления и контроля и блок маркетинга [ 3 ] .

Рис. 1. Структура РИС

В общем и целом структура РИС соответствует логике протекания инновационного процесса, то есть блоки РИС отвечают за определенные этапы инновационного процесса в регионе.

Таким образом, большинство авторов считают, что для перехода экономики региона к инновационному пути развития, необходимо должное развитие региональной инновационной системы, то есть ее элементов.

Региональную инновационную систему можно рассматривать в зависимости от уровня территории, принимаемой за регион. Это может быть субъект РФ и Федеральный округ.

Однако, по нашему мнению, следует также учитывать значение таких явлений в региональной и национальной инновационной экономике, как инновационная инфраструктура и инновационная среда, которые являются своеобразным окружением участников инновационного процесса.

В теории систем существует четкое определение понятия системы: «Система – множество взаимосвязанных элементов, обособленное от среды и взаимодействующее с ней как целое» [ 12 ] . Таким образом, очевидно, инновационная система обособлена от инновационной среды и находится в постоянном взаимодействии с ней.

Инновационная среда определяется как сложившаяся определенная социально – экономическая, организационно – правовая и политическая среда, обеспечивающая или тормозящая развитие инновационной деятельности [8]; либо как сочетание внутренней и внешней сред участника инновационного процесса [5]; либо как окружение участника инновационного процесса, оказывающее косвенное либо прямое влияние на условия инновационной деятельности и ее результат [10]. Таким образом, в экономической науке существует множество определений понятия «инновационная среда», однако все они сводятся к общему признаку – это окружение участника инновационного процесса, которое оказывает влияние на его инновационную деятельность.

В понимании инновационной среды существует известное противоречие: можно ли считать инновационной средой различные общественные институты, участвующие в инновационном процессе, как, например, считают некоторые представители российской и европейской науки, либо же эти институты и организации относятся непосредственно к инновационной системе.

Возвращаясь к общему значению понятия среды, мы находим следующее определение: среда есть условия, в которых функционирует какой-либо объект (система, среда), и которые оказывают влияние на его функционирование, вместе с тем влияние является взаимным. Таким образом, мы приходим к выводу, что среда представляет собой совокупность условий, создаваемых общественными институтами и организациями, не являющимися непосредственными участниками блоков инновационной системы, однако вступающими с ними во взаимодействие.

Такое суждение выводит нас к необходимости определения места и роли таких институтов и организаций по отношению к региональной инновационной системе. И, по нашему мнению, в данном случае необходимо обратиться к понятию инновационной инфраструктуры региона. Именно введение понятия инновационной инфраструктуры в данную систему понятий решает проблему разграничения принадлежности институтов и организаций к той или иной структуре, а также определения сущности взаимоотношений между ними.

В настоящий момент в российской экономической науке существует известное противоречие в определении понятия и структуры инновационной инфраструктуры, в то время как данное понятие широко используется наряду с понятиями инновационной системы и инновационной среды в литературе, посвященной проблеме управления инновационной деятельностью. Более того, само понятие инновационной инфраструктуры претерпевает лингвистические трансформации, вследствие чего возникают следующие термины: инфраструктура инновационной деятельности, инфраструктура инновационной экономики и инфраструктура инновационной системы.

Вышеуказанные понятия в общем описывают одни и те же явления.

Т.М. Адилов проводит параллель между понятиями инфраструктуры инновационной деятельности и инновационной инфраструктуры и определяет ее как комплекс организационно-экономических институтов, непосредственно обеспечивающих условия реализации инновационных процессов хозяйствующими субъектами на основе принципов экономической эффективности [1]. Он подразделяет инфраструктуру на следующие функциональные сферы:

-

1) транспорт и связь;

-

2) информация и телекоммуникация;

-

3) кредитно-финансовая сфера;

-

4) фондовый рынок;

-

5) институт посредников;

-

6) компании и фирмы, оказывающие услуги специального и консалтингового характера.

Различные законодательные акты РФ, посвященные инновационной деятельности, также не дают четкого определения инновационной инфраструктуры. Основные направления политики Российской Федерации в области развития национальной инновационной системы на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу отождествляют понятие инновационной инфраструктуры с понятием инфраструктуры национальной инновационной системы, другие же акты сводят определение данного понятия к совокупности организаций, способствующих осуществлению инновационной деятельности.

Таким образом, очевидно, что к элементам инновационной инфраструктуры относятся, в первую очередь, те субъекты или организации, которые должны способствовать осуществлению инновационной деятельности, данные организации могут относиться к различным отраслям или сферам, также к элементам инновационной инфраструктуры относятся и институты поддержки инновационной деятельности.

«Руководство по сбору и анализу данных по инновациям» («Руководство Осло») содержит понятие framework conditions, которое можно перевести как «инфраструктурные условия». Это понятие определяется как внешняя арена, на которой фирмы могут маневрировать и изменяться, и которая таким образом окружает инновационную деятельность на микроуровне, включает в себя институты и условия, которые создавались не для целей инновационного развития. Эти факторы определяют общие параметры, по которым фирмы осуществляют свою деятельность, и таким образом эти факторы имеют существенное влияние на создание инноваций. Эта общая институциональная среда создает базовые условия, в которых создается инновация [20].

Мы склонны согласиться с трактовкой «Руководства Осло» и выделить в качестве основного свойства элементов инновационной инфраструктуры то, что они не должны быть созданы именно с целью осуществления или поддержки инновационной деятельности, ведь те институты и организации, имеющие своей целью поддержку инновационного процесса, относятся к инновационной системе.

Наиболее обобщенно можно определить состав элементов инновационной инфраструктуры следующим образом:

-

- система образования, выполняющая вспомогательную функцию для работы всех блоков инновационной системы – она призвана обеспечивать кадрами различного уровня квалификации, как для создания инноваций, так и для их продвижения, финансирования и конечного производства инновационных товаров, работ или услуг;

-

- система транспорта и связи, обеспечивающая инновационную систему необходимыми коммуникациями;

-

- финансовая система, включающая организации, осуществляющие инвестирование в работу всех блоков инновационной системы;

-

- правовая система, обеспечивающая правовую поддержку всех видов деятельности и регламентирующая протекание экономических процессов;

-

- предпринимательские структуры, к которым относятся все субъекты крупного и малого бизнеса отраслей комплиментарных инновационной деятельности.

Данные структуры, находясь в постоянном взаимодействии с элементами инновационной системы и друг с другом, создают необходимые условия, в которых инновационная система функционирует и развивается, более того само становление инновационной системы невозможно без должного развития инфраструктурных элементов. Стоит также отметить, что нельзя утверждать, что та или иная организация полностью относится к инновационной системе или инфраструктуре, что связано с множеством направлений деятельности данных организаций. Таким образом, одна и та же организация или институт могут относиться и к инновационной системе, и к инновационной инфраструктуре.

Таким образом, понятие инновационной инфраструктуры можно определить как совокупность организаций и институтов (объектов), призванных создавать необходимые условия для развития элементов инновационной системы.

По нашему мнению, такое определение позволяет избежать противоречия в трактовках инновационной среды и инновационной инфраструктуры, разграничивая их. Определяя инфраструктуру как совокупность объектов, а среду как совокупность условий, в которых происходит функционирование инновационной системы, мы приходим к однозначному выводу, что объекты инновационной инфраструктуры генерируют инновационную среду. Инновационная среда лишена материальной оболочки, так как является результатом деятельности объектов инновационной инфраструктуры, элементы которой, взаимодействуя между собой и элементами инновационной системы, создают те условия, которые принято называть средой.

Мы предлагаем структуру региональной инновационной системы, состоящую из блоков, которые «отвечают» за протекание основных процессов, связанных с осуществлением инновационной деятельности:

-

- генерация инноваций;

-

- трансфер технологий;

-

- финансирование инноваций;

-

- производство инноваций;

-

- управление инновационной деятельностью.

Блоки подготовки кадров и маркетинга инноваций не включены в нашу структуру инновационной системы, так как они выполняют вспомогательные функции по отношению к инновационной деятельности. По нашему мнению, они относятся именно к инфраструктурным объектам, так как обеспечивают функционирование основных блоков системы. Подготовка кадров актуальна для функционирования каждого блока, вместе с тем она не имеет своей непосредственной целью создание кадров именно для инновационной деятельности. Система маркетинга отвечает за сбыт инноваций, такую функцию выполняют два основных блока – блок трансфера технологий и блок производства, к которому относятся как организации – производители инноваций, так и просто инновационноактивные предприятия, которые могут сами не создавать новые технологии, а заимствовать их извне либо самостоятельно, либо при помощи блока трансфера.

Таким образом, региональная инновационная система с учетом предлагаемых изменений выглядит следующим образом:

Рис. 2. Уточненная структура региональной инновационной системы

На наш взгляд, именно подобная структура обладает важнейшим системным свойством – способностью обеспечивать синергию.

Рассматривая региональную инновационную систему с позиции системного подхода, можно выделить ее свойства и классификационные признаки.

Региональная инновационная система имеет вид сложной многосвязной системы, обладающей основными свойствами систем:

-

- общесистемные свойства: целостность, устойчивость, наблюдаемость, управляемость, детерминированность, открытость, динамичность и др.;

-

- структурные свойства: состав, связность, организация, сложность, масштабность, пространственный размах, централизованность, объем и др.;

-

- функциональные (поведенческие) свойства: результативность, ре-сурсоемкость, оперативность, активность, мощность, мобильность, производительность, быстродействие, готовность, работоспособность, точность, экономичность и др.

Эффективность функционирования системы в целом принято измерять степенью достижения поставленной цели. Принято различать эффективность процесса, реализуемого системой, и качество системы. Эффективность проявляется только при функционировании и зависит от свойств самой системы, способа ее применения и от воздействий внешней среды.

Региональная инновационная система имеет четко определенную цель – инновационную деятельность в регионе. База данных международной экономической статистики включает в показатель «Объем инновационных товаров, работ, услуг» все инновации, учтенные на определенной территории за отчетный период времени, поэтому целесообразно для со- ставления представления об инновационной активности обратиться именно к данному источнику. Также существует множество показателей, характеризующих протекание инновационной деятельности в регионе, таких как доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме произведенных товаров, работ и услуг, затраты на технологические инновации и пр. Однако, по нашему мнению, на данном этапе для России больше важна динамика таких показателей, которые характеризуют результаты работы всех звеньев инновационных систем, абсолютных показателей «на выходе», важнейшим из которых является именно «Объем инновационных товаров, работ, услуг».

Объем инновационных товаров работ и услуг

(по Федеральным округам РФ) [ 9 ]

Таблица 1

|

Федеральный округ |

2008 (млн р) |

2009 (млн р) |

Отн. откл. |

|

|

1 |

Центральный федеральный округ |

281 388,4 |

241 621,3 |

0,85 |

|

2 |

Северо-Западный федеральный округ |

89 528, 7 |

77 349, 9 |

0,86 |

|

3 |

Южный федеральный округ |

75 610, 0 |

83 920, 7 |

1,11 |

|

4 |

Северо-Кавказский федеральный округ* |

- |

- |

- |

|

5 |

Приволжский федеральный округ |

475 640, 7 |

398 126, 8 |

0,83 |

|

6 |

Уральский федеральный округ |

119 063, 8 |

86 914,4 |

0,72 |

|

7 |

Сибирский федеральный округ |

49 041, 0 |

33 290, 7 |

0,68 |

|

8 |

Дальневосточный федеральный округ |

13 092, 9 |

13 365, 1 |

1,02 |

* По Северо-Кавказскому Федеральному округу данная статистика не велась

Из имеющихся данных видно, что в основном по всем федеральным округам за исследуемый период наблюдается падение показателя «Объем инновационных товаров, работ, услуг». Только два округа добились положительной динамики – это Южный и Дальневосточный федеральные округа. Самая высокая отрицательная динамика искомого показателя наблюдается в Сибирском федеральном округе, что свидетельствует о низкой эффективности региональных инновационных систем субъектов данного округа.

Таким образом, по нашему мнению, региональная инновационная система играет ключевую роль в понятийно-категориальном аппарате инновационной экономики региона; существует четкая связь между понятием региональной инновационной системы, понятиями инновационной среды и инновационной инфраструктуры, более того – они находятся в единой «системе координат». Наиболее точно степень эффективности функционирования региональной инновационной системы отражает явление инновационной активности на мезо-уровне. Данный показатель представляет собой результат деятельности РИС, показатель «на выходе» системы, положительная динамика по данному показателю означает постепенный переход к инновационной экономике.

Список литературы Эволюция понятия региональной инновационной системы и его сущность

- Адилов Т.М. Об инфраструктуре инновационной деятельности. URL: www.ruseconomy.ru/confer/14 12 06/Razdel 18 (Дата обращения: 02.03.12).

- Анфилатов В.С., Емельянов А.А., Кукушкин А.А. Системный анализ в управлении: учебное пособие/под ред. А.А. Емельянова. -М.: Финансы и статистика, 2009. -368 с.

- Афонасова М.А. Управление инновационным развитием региона в условиях институциональной трансформации экономики: дис.. д-ра экон. наук. -СПб., 2010. -390 с.

- Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. -М.: Академия, 1999.

- Гунин В.Н. Управление инновациями. М.: ИНФРА-М, 1999. 328 с.