Эволюция вещественного состава метабазитов раннего докембрия Кольского региона

Автор: Козлов Николай Евгеньевич, Мартынов Евгений Васильевич, Сорохтин Николай Олегович, Марчук Татьяна Сергеевна

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 2 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается эволюция состава раннедокембрийских основных пород Кольского региона. Данное исследование невозможно без ранжирования объектов по времени формирования их протолитов. Для этой цели был разработан метод поиска тренда отличий групп пород в заданных рядах совокупностей. Его использование позволило установить новые закономерности эволюции вещества раннедокембрийских комплексов Кольского региона, проявленные в цикличности изменения состава пород в ходе геологического времени.

Эволюция состава, основные породы, докембрий, поиск тренда отличий

Короткий адрес: https://sciup.org/14294695

IDR: 14294695

Текст научной статьи Эволюция вещественного состава метабазитов раннего докембрия Кольского региона

1. Существо проблемы

Проблема дометаморфической эволюции метавулканитов раннего докембрия Кольского региона достаточно длительное время привлекает внимание исследователей. Если для изучения палеопротерозойских структур в силу хорошей сохранности первичных черт слагающих их метаморфитов применяются, как правило, традиционные методы, то для комплексов архея, где преобразования породных ассоциаций были более существенными, авторы вынуждены искать специальные подходы. При использовании геолого-структурных, изотопно-геохимических методов, часто с учетом геофизических данных о глубинном строении региона, появляется возможность наметить этапы формирования супракрустальных толщ в раннем докембрии региона ( Балаганский , 2002; Глубинное строение… , 2010; Минц и др ., 1996; Митрофанов , 2001; Митрофанов , Баянова , 2004; Пожиленко и др ., 2002 и др.).

Следует отметить, что даже в ходе анализа результатов геохронологических исследований возникает некоторая неоднозначность в интерпретации полученных датировок. Так, возраст метагаббро массива Патчемварек ( Кудряшов и др ., 1999) – 2935 ± 0.006 млрд лет – трактуется как время начала формирования зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья ( Митрофанов, Баянова , 2004) или как возраст "наиболее сохраненных фрагментов древнего протолита догранулитовых и догранитных ассоциаций Мурманского микроконтинента" ( Глубинное строение… , 2010). Другим примером может служить дискуссия о времени формирования протолитов основных пород Лапландского гранулитового пояса. Ряд авторов ( Балаганский , 2002; Глубинное строение… , 2010) полагают, что они имеют палеопротерозойский возраст, в то время как другие ученые ( Козлов , 1995; Вревский и др ., 2000) приводят аргументы в пользу архея. Некоторые сторонники первой из приведенных выше точек зрения принимают палеопротерозойский возраст протолитов пояса с оговоркой, что для мафических гранулитов он должен превышать время формирования палеопротерозойских габбро-анортозитовых массивов ( Глубинное строение… , 2010).

Получение новых данных не исключает разнообразия трактовок при их интерпретации применительно к геологическим моделям. Таким образом, методологические подходы к построению возрастной шкалы для структур региона и согласованию с этой шкалой данных по отдельным доменам и слагающим их комплексам требуют совершенствования. В то же время невозможно исследовать эволюцию вулканизма без ранжирования изучаемых объектов по времени формирования протолитов пород. Понимая, что при решении данного вопроса будущее, без сомнения, принадлежит геохронологии, авторы настоящей работы полагают, что определенную роль здесь могут играть и петрогеохимические методы, позволяющие выявлять тренды изменения состава пород и их ассоциаций во времени, как это было неоднократно показано ранее (Козлов, 1995; Козлов и др., 1999; 2006; 2010). Важно и то, что они одновременно позволяют описывать тенденции изменения состава породных ассоциаций во времени с использованием количественных показателей.

В этой связи следует также подчеркнуть, что при достаточно большом разнообразии моделей дометаморфической эволюции раннего докембрия региона данные о составе пород, слагающих его архейские и палеопротерозойские комплексы, использовались крайне редко. Такой обобщающей сводкой, объединившей материалы по геологии региона со сведениями о составе слагающих его комплексов, является публикация А.А. Предовского с соавторами ( Вулканизм и седиментогенез... , 1987). В рамках этого направления проведены настоящие исследования, позволившие на базе более обширного петрохимического материала, мало используемого в последнее время, и новых методов его обработки проанализировать некоторые черты эволюции состава метабазитов раннего докембрия региона.

2. Объекты и методы исследования, постановка задачи

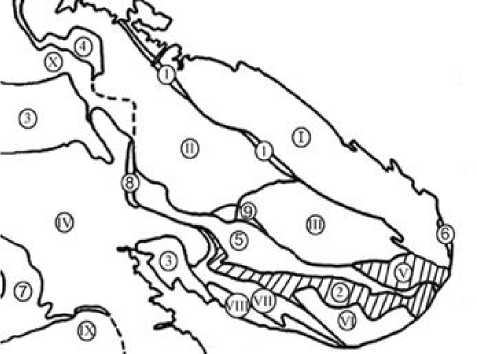

Авторы придерживались выбранного ранее методологического подхода, заключающегося в сравнении однотипных по петрогеохимической номенклатуре образований. Для изучения были выбраны породы основного состава, метаморфизованные аналоги которых распознаются наиболее надежно и достаточно широко распространены в пределах большинства раннедокембрийских комплексов. Состав этих пород изучался во всех доступных авторам структурах архея и палеопротерозоя Кольского региона (рис. 1). Кроме того, в процессе исследования учитывалась возможная генетическая связь пород Кольского региона с архейскими образованиями Карелии, Канады и Гренландии ( Bridgwater et al ., 1992; Gorbatschev, Bogdanova , 1993; Зозуля, Баянова , 2007) и для некоторых сопоставлений использовались данные о составе основных пород этих регионов. Всего в работе было выполнено более 2 100 полных силикатных анализов.

Рис. 1. Схема расположения раннедокембрийских геоструктурных элементов земной коры северо-восточной части Балтийского щита ( Козлов и др ., 2006), исследованных в настоящей работе. Домены коры: Мурманский (I), Кольско-Норвежский (II), Кейвский (III), Беломорский подвижный пояс (IV), Восточно-Кольский (V), Чапомский (VI), Терский (VII), Умбинский (VIII), Лоттинский (IX). Пояса архейские: Титовско-Колмозерский (1); Сергозерско-Стрельнинский (2), возможно, Лапландско-Колвицкий (3); палеопротерозойские: Печенгский (4), Имандра-Варзугский (5), Устьпонойский (6); Пана-Куолаярви (7). Основные-ультраосновные массивы палеопротерозоя: Мончеплутон (8), Федорово-Панские тундры (9). Заштрихованы структуры, которые не исследовались в связи с недостаточностью материалов

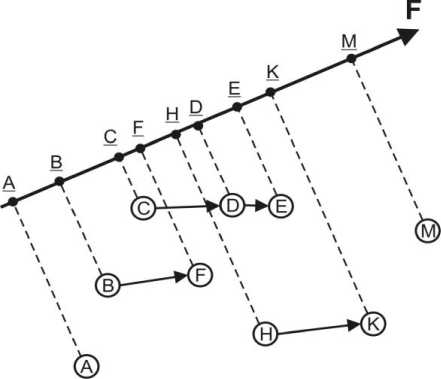

Для нахождения тенденций в изменении вещественного состава пород при переходе от одной группы к другой был применен метод поиска тренда отличий в заданных рядах совокупностей при введенном исследователем отношении частичного порядка (рис. 2). Сущность этого метода состоит в следующем. Пусть Z = {Z} - множество n-мерных случайных величин Z = {Zi} и на множестве Z*Z задано отношение частичного порядка "<". Если c - n-мерный вектор единичной длины, то скалярное произведение (c, Zi) является одномерной случайной величиной. Эту случайную величину можно охарактеризовать ее математическим ожиданием M{(c, Zi)}. Для сравнения математических ожиданий использовался ранговый статистический критерий Пури - Сена - Тамуры о равенстве средних. В этих целях необходимо произвести оценку средних (в качестве этой оценки выбирается медиана Me{(c, Zi)}) и вычислить статистику Пури - Сена - Тамуры A((c, Zt), (c, Zj)).

Рис. 2. Пример представления отношения частичного порядка в виде графа: B предшествует (^) F ; C ^ D ; D ^ E ; H ^ K. Положение А и М , а также B и F относительно C , D и E , а также H и K на оси фактора F изначально не задается

Статистическое моделирование характеристики, множество значений которой задано отношением "<", заключается в поиске такого n -мерного вектора с единичной длины, для которого при выбранном уровне значимости 5 выполняются условия: Me{( c , Zt )} < Me{( c , Z j )} и A(( c , Z / ),( c , Z j )) > Z2(S) (здесь %2(6) - значение квантили ^-распределения с одной степенью свободы при выбранном уровне значимости 5 для всех пар < Zi , Z j >, таких, что Z < Z j ). Выбор указанного статистического критерия определяется его устойчивостью относительно нарушения условия нормальности (и даже унимодальности) распределений случайных величин, а также относительно наличия в выборках аномальных наблюдений. Эти нарушения (и наличие аномальных наблюдений) характерны для реальных выборок.

Содержательно задача моделирования сводится к аппроксимации отношения частичного порядка линейной функцией P : Z -> R , связанной с параметрами химического состава образований в виде P ( Zi ) = М К c , Zi )}. Качество аппроксимации оценивается значением функционала:

J ( P ) = min иК (( c , Z i ),( c , Z j )), где U = {( Z i , Z j )| Z i < Z j }.

Вектор c , который будем называть фактором частичного порядка, характеризует общую направленность (тренд) изменчивости химических составов относительно частичного порядка.

Для поиска возможного тренда изменения состава архейских пород от более молодых к более древним были сформулированы условия, определенные исходя из геологической ситуации:

-

1. Титовско-Колмозерский пояс является более молодым по отношению к Мурманскому и Кольско-Норвежскому доменам, поскольку его породные ассоциации на дометаморфическом этапе формировались в результате взаимодействия последних на границе между ними ( Глубинное строение... , 2010).

-

2. Лапландский гранулитовой пояс является более молодым по отношению к Лоттинскому домену и Беломорскому подвижному поясу, в результате взаимодействия которых и происходило его заложение как вулканогенно-осадочного комплекса ( Козлов , 1995).

-

3. Породы древнейших комплексов Карелии, Канады и Гренландии, исходя из имеющихся датировок ( Пухтель и др ., 1991 и др.), сформированы (в сравнении с архейскими метаморфитами Кольского региона) на более раннем этапе развития Земли.

Была сформулирована задача (далее - задача 1) - попытаться найти фактор, характеризующий тренд изменения состава метабазитов, при котором одновременно выполняются сформулированные выше условия, причем отличия пород для каждой из частных задач должны быть значимыми при 5%-м уровне значимости. Такой фактор был найден. Он отражает уменьшение во времени совокупного влияния TiO2 , Na2O и K2O; слабое изменение MgO; возрастание SiO2, Al2O3, суммы Fe, MnO и CaO, (табл. 1).

Таблица 1. Нагрузки факторов отличия докембрийских комплексов

|

Окисел |

F 1 |

F 2 |

F 3 |

|

SiO 2 |

0.34 |

–0.38 |

–0.26 |

|

TiO 2 |

–0.46 |

–0.46 |

–0.03 |

|

Al 2 O 3 |

0.25 |

0.07 |

0.03 |

|

∑Fe |

0.19 |

–0.07 |

0.46 |

|

MnO |

0.19 |

0.06 |

0.09 |

|

MgO |

–0.07 |

0.16 |

0.34 |

|

CaO |

0.38 |

–0.30 |

0.25 |

|

Na 2 O |

–0.24 |

0.65 |

–0.70 |

|

K 2 O |

–0.57 |

0.30 |

–0.18 |

Примечание . В таблице приняты обозначения: F 1 – фактор отличия основных пород архея в случае одновременного выполнения всех условий, приведенных в тексте; F 2 – фактор отличия метабазитов Титовско-Колмозерского пояса от основных пород нижней и средней частей разреза палеопротерозойских структур; F 3 – фактор отличия средних и верхних уровней разрезов палеопротерозойских структур. Жирным шрифтом выделены параметры, которые меняют знак при переходе от архея к палеопротерозою.

Следует отметить, что неоднозначность трактовки возраста протолита Лапландского гранулитового пояса не меняет сути второго условия, поскольку оно выполняется и при архейском, и при протерозойском времени заложения данной структуры.

Для формулировки условий поиска трендов в палеопротерозое была принята схема корреляции, предложенная А.А. Предовским и В.А. Мележиком ( Вулканизм и седиментогенез… , 1987), в рамках которой породы поясов Имандра-Вазгугского, Печенгского и Пана-Куолоярви были разделены на три группы: породы нижнего карелия (группа П 1 ); метаморфиты среднего карелия (группа П 2 ); образования верхнего карелия (калевия) (группа П 3 ).

В группу П 1 были включены породы пурначской, кукшинской и сейдореченской свит Имандра-Варзугского пояса. В группу П 2 объединены образования умбинской, полисарской и низов ильмозерской свит Имандра-Варзугского пояса, маярвинской, пирттиярвинской и заполярнинской свит Печенгского пояса, а также ниваярвинской свиты пояса Пана-Куолаярви. К группе П 3 в Имандра-Варзугском поясе относятся метаморфиты ильмозерской (бóльшая часть) и томингской свит, в Печенгском поясе – породы матертской свиты и южнопеченгской серии, а в поясе Пана-Куолаярви – свит хосиярви, мянтюваара и соваярви.

С учетом того что в работе исследовалась проблема эволюции магматизма, связанного с мантийными источниками, авторы сочли возможным дополнить информацию по метавулканитам данными по интрузивным образованиям, включив в процесс сопоставления сведения о составе основных пород Мончеплутона и Федорово-Панских тундр, возраст которых, а также их геологическое положение на границе архея и протерозоя и соотношение с вмещающими породами Имандра-Варзугского пояса достаточно подробно охарактеризованы ( Расслоенные интрузии… , 2004).

Для поиска возможного тренда изменения состава пород от архея к палеопротерозою и далее к средним частям разреза палеопротерозойских структур (задача 2) было сформулировано условие: архейские метабазиты зоны Титовско-Колмозерского пояса (выбраны как одни из более поздних архейских комплексов, для которых принадлежность в данному эону не вызывает сомнений) являются более древними породами по сравнению с породами основного состава Мончеплутона и массива Федорово-Панских тундр (2507 млн лет) ( Баянова , 2004), а те, в свою очередь, – более древними в сравнении с основными метавулканитами группы П 1 (по крайней мере, породами кукшинской и сейдореченской свит, составляющими подавляющее количество анализов в выборке) ( Расслоенные интрузии… , 2004). Наиболее поздние в этом ряду породы относятся к группе П 2 . Заметим, что метаморфиты палеопротерозоя сопоставлялись не со всеми комплексами архея, поскольку можно было ожидать (это подтвердили последующие исследования), что тенденции изменения их состава в пределах архейского и палеопротерозойского этапов развития имели различную направленность. Найденный фактор изменения состава пород от архея к палеопротерозою характеризуется уменьшением во времени совокупного влияния SiO 2 , TiO 2 , CaO, слабым изменением Al 2 O 3 , суммы Fe, MnO, MgO и возрастанием Na 2 O и K 2 О (табл. 1).

Условием задачи 3 был поиск фактора, отражающего эволюцию вещественного состава пород на завершающих этапах развития палеопротерозойских структур (от группы П2 к группе П3). Он, как показал результат исследований, сходен в общих чертах с фактором, полученным для архея, и отражает уменьшение во времени совокупного влияния SiO2, Na2O и K2О, слабое изменение TiO2, Al2O3, MnO и возрастание суммы Fe, MgO и CaO (табл. 1).

3. Обсуждение результатов

Факторы F 2 и F 3 , исходя из поставленных условий, базирующихся на многочисленных геологогеохронологических данных, достаточно определенно отражают эволюцию вещества во времени. Для архея такая интерпретация, если рассматривать всю совокупность данных, несколько условна. Тем не менее положение на оси фактора F 1 комплексов архея с определенной долей вероятности также можно считать относительным ранжированием исследованных структур по предполагаемому времени формирования протолитов слагающих их пород, поскольку поиск этого фактора основывался на информации о составе лишь тех объектов, относительный возраст которых, исходя из геологических данных, устанавливается достаточно определенно. При этом взаимное расположение на оси данного фактора даже тех комплексов, которые перечислены в условиях задачи 1, не задавалось. Следует отметить, что положение на оси фактора F 1 (рис. 3) большинства объектов архея не противоречит последовательности их формирования в ходе развития северо-восточной части Балтийского щита, предложенной на основе комплексного изучения состава пород с учетом данных по геофизике и геохронологии в работе ( Глубинное строение… , 2010) (табл. 2).

1а 1 2 3 4 5 6 "I 8

—i----©-----1— 0—।--- Ot~0 ---1— CO----©----H3--- 1----- ь^ F,

24 25 26

Рис. 3. Положение точек, соответствующих составам архейских метабазитов Кольского региона и образованиям Карелии, Канады, Гренландии, на оси фактора F 1 : 1а – древнейшие образования Карелии, Канады, Гренландии; 1-6 – домены Кольского региона: Кейвский (1), Лоттинский (аллареченский и нотозерский комплексы) (2), Чапомский, Терский и частично Умбинский (3), Кольско-Норвежский (4), Мурманский (5), Беломорский подвижный пояс (6); 7-8 – архейские пояса Кольского региона: Лапландско-Колвицкий (7), Титовско-Колмозерский (8)

Несоответствие геохронологическим данным отмечается при изучении пород Лапландско-Колвицкого гранулитового пояса, хотя оно выглядит не так уж значительно, если учесть, что сходство состава пород данной структуры с архейскими образованиями региона и их отличие от палеопротерозойских отмечалось и ранее ( Козлов и др ., 2010). Если к этому добавить основанные на данных по геологии, геофизике и метаморфизму представления М.В. Минца с соавторами (1996) и базирующиеся на данных о распределении редкоземельных элементов выводы А.Б. Вревского с соавторами (2000) о возможном архейском возрасте протолитов основных пород пояса, такое положение пород этой структуры на оси фактора F 1 (т. н. "временнóго" фактора) вполне допустимо. Более того, в случае принятия модели формирования метавулканитов Лапландско-Колвицкого гранулитового пояса на этапе взаимодействия Беломорской подвижной зоны и Кольского микроконтинента ( Козлов , 1995) время их формирования укладывается в интервал 2.89-2.80 млрд лет, что соответствует времени субдукции пород Беломорского аккреционно-коллизионного орогена под окраину Кольского континента ( Глубинное строение… , 2010).

Не вполне объяснимо также положение на оси фактора F 1 Кейвской структуры, которая максимально близка по составу слагающих ее основных метавулканитов к древнейшим образованиям Карелии, Канады и Гренландии. Для объяснения этого факта имеющихся материалов недостаточно.

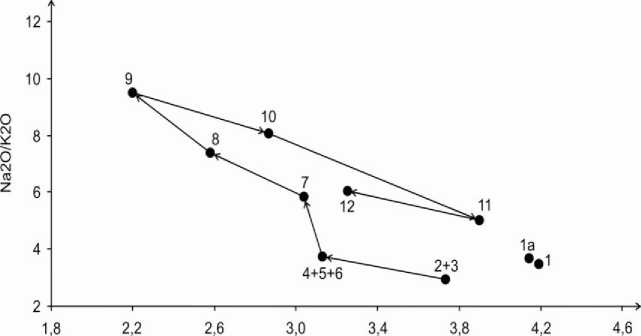

В целом при анализе нагрузок вычисленных факторов достаточно определенно просматривается цикличность эволюции вещества в раннем докембрии региона, т. е. сходство тенденций в верхних частях архея и протерозоя (факторы F 1 и F 3 ) и резкое их изменение на отрезке времени от границы архея и палеопротерозоя до границы среднего и нижнего карелия (табл. 1). Более отчетливо данная цикличность прослеживается при анализе изменения суммы Na 2 O + K 2 O в зависимости от величины отношения Na 2 O/K 2 O (рис. 4, соотношение отношения и суммы щелочей). По мере перехода от более ранних к более поздним комплексам архея (согласно их положению на оси фактора F 1 ) наблюдается четкая тенденция к снижению содержания щелочных элементов (что зафиксировано и при анализе фактора F 1 ) и закономерному росту отношения Na 2 O/K 2 O. Эта тенденция отмечается вплоть до формирования интрузий Мончеплутона и Федорово-Панских тундр.

Таблица 2. Соотношение данных о положении архейских комплексов Кольского региона, Карелии, Канады, Гренландии на оси "временнóго" фактора F 1 со сведениями о возможном возрасте формирования их протолитов

|

Номер группы на оси фактора F 1 (см. рис. 3) |

Значимость отличия групп по фактору F 1 |

Время формирования исследованных структур, по данным работы ( Глубинное строение… , 2010), с некоторыми дополнениями |

|

1а |

1а-1 – зн. |

Водлозерский микроконтинент – 3.24-3.15 млрд лет |

|

1 |

1-2 – зн. |

Время проявления вулканизма Кейвской вулкано-тектонической депрессии может составлять около 2.9-2.8 млрд лет |

|

2 |

2-3 – нз 2-4 – зн. |

Возраст вулканизма не обсуждается; фиксируются включения древних тоналитов (3.1-2.9 млрд лет). По данным исследований В.В. Балаганского (2002), составной террейн Инари – гранитогнейсы и супракрустальные толщи (2.6-2.9 млрд лет) с тектоническими пластинами более молодых образований (1.9-2.0 млрд лет) |

|

3 |

3-4 – зн. |

Возраст вулканизма не обсуждается; фиксируются включения древних тоналитов (3.12.9 млрд лет). По данным исследований В.В. Балаганского (2002), Терский террейн и Стрельнинский блок слагают гранитогнейсы и супракрустальные толщи (2.6-2.9 млрд лет) с тектоническими пластинами более молодых образований (1.9-2.0 млрд лет) |

|

4 |

4-5 – нз 4-6 – нз |

Кольский микроконтинент, предположительный возраст вулканизма 2.91-2.83 млрд лет |

|

5 |

5-6 – нз |

Мурманский микроконтинент, возраст интрузий мафитовых магм 2.93-2.8 млрд лет |

|

6 |

6-7 – зн. |

Возраст океанической коры на месте Беломорского аккреционно-коллизионного орогена (Беломорского подвижного пояса) – 2.89 млрд лет (возможно, она формировалась начиная с 2.95-2.94 млрд лет) |

|

7 |

7-8 – зн. |

Основные породы включены в состав зоны тектонического меланжа, размещенного между Лапландским гранулитовым поясом и Беломорским поясом, т. н. Тана-пояс. Не исключается, что часть пород имеет возраст более 2.51 млрд лет |

|

8 |

– |

Пояс Колмозеро-Воронья, возраст вулканизма 2.87-2.83 млрд лет |

Примечание . В таблице приняты сокращения: зн. – значимые отличия; нз – незначимые отличия; выбранный уровень значимости равен 0.05.

Na2O+K2O

Рис. 4. Тенденции изменения содержания и соотношения Na 2 O и K 2 O (в вес.%) в ходе геологического времени в метабазитах раннего докембрия Кольского региона в сравнении с образованиями Карелии, Канады, Гренландии: 1а – древнейшие образования Карелии, Канады, Гренландии; 1-6 – домены Кольского региона: Кейвский (1), Лоттинский (аллареченский и нотозерский комплексы) (2), Чапомский, Терский и частично Умбинский (3), Кольско-Норвежский (4), Мурманский (5), Беломорский подвижный пояс (6); 7-8 – архейские пояса Кольского региона: Лапландско-Колвицкий (7), Титовско-Колмозерский (8); 9 – массивы Мончеплутона и Федорово-Панских тундры; 10-12 – палеопротерозойские пояса Печенгский, Имандра-Варзугский и Пана-Куолаярви, группы П 1 (10), П 2 (11) и П 3 (12)

Возрастание калий-натрового отношения может свидетельствовать о последовательном углублении очагов генерации базитовых магм; данный процесс (касательно расплавов внутриплитного океанического магматизма) описан Л.Н. Когарко с соавторами (2002). В этом случае вполне объяснимо возрастание в архее указанного параметра от пород группы 3 к породам группы 9 (рис. 4), что связано, возможно, с последовательным увеличением в ходе геологического времени глубины залегания очагов магмагенерации по мере формирования земной коры и роста ее мощности. Этим же объясняется тот факт, что новый, палеопротерозойский "виток" в тенденциях, отображенных на рис. 4, также смещен относительно тенденций в архейских образованиях, в сторону бóльших значений отношения Na 2 O / K 2 O.

В точке, соответствующей составу платиноносных интрузивов Кольского региона, наблюдается "перелом" тенденции, после чего она приобретает противоположную направленность. Далее идет снижение величины отношения Na 2 O/K 2 O и суммы щелочей до группы П 2 , где тенденция вновь приобретает направленность, сходную с тенденцией, установленной для образований архея (данная цикличность описана выше и касательно величин факторов F 1 , F 2 и F 3 ). Отсутствие среди докембрийских пород более молодых в сравнении с породами П 3 образований не позволяет сделать вывод о дальнейшей направленности данной тенденции, но, исходя из наличия в палеозойских интрузиях основных пород с крайне высокими значениями суммы щелочей при низких значениях отношения Na 2 O / K 2 O, можно предположить в точке П 3 очередной ее "перелом". Данные "переломы" направленности тенденций совпадают с периодами магматической активизации, описанными для Печенгской структуры: первый – с постлопийской, второй – со сфекофенской активизацией и поднятием плюмов ( Смолькин , 1992).

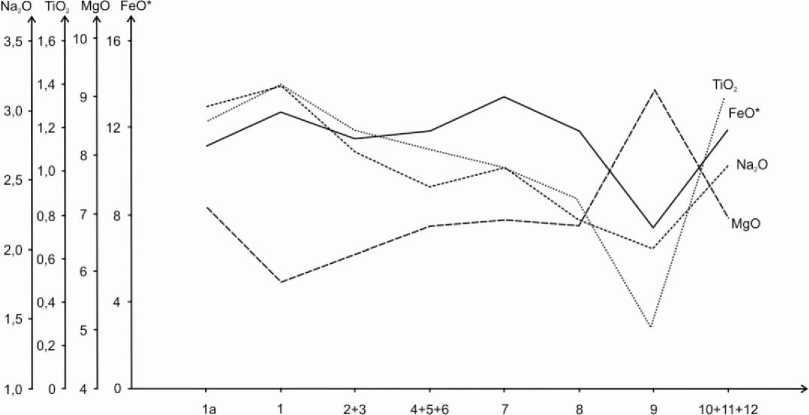

Поскольку в породах группы П 3 в Печенгском поясе отмечаются концентрации сульфидных руд, просматривается закономерность появления крупных концентраций металлов, связанных с основными и ультраосновными расплавами, в точках, фиксирующих резкое изменение соотношения суммы щелочей и отношения Na 2 O/K 2 O, что определялось, вероятно, резким изменением глубин формирования источников магмы в регионе, достигавших максимальных значений в областях магмогенерации сульфидно-платинометальных и сульфидсодержащих магм с платиноидами. Следует отметить, что основные по составу породы платиноносных интрузивов Мончеплутона и Федорово-Панских тундр характеризуются в рядах, построенных по предполагаемому возрасту протолитов, а также аномальными значениями содержания TiO 2 , Na 2 O, MgO и ΣFe (рис. 5).

Отметим, что метабазиты Кейвского домена по содержанию отдельных элементов занимают особое положение среди прочих архейских образований региона и в целом более близки к древнейшим комплексам Карелии, Канады и Гренландии (рис. 3-5). Причины возникновения таких особенностей метабазитов должны стать предметом специального исследования. Характеристики состава метабазитов Лапландско-Колвицкого гранулитового пояса и их положение на различных трендах (рис. 3, 4) также свидетельствуют о близости к комплексам архея, чему должны искать объяснение сторонники гипотезы о палеопротерозойском времени его заложения.

Рис. 5. Тенденции изменения содержания TiO 2 , Na 2 O, MgO и ΣFe (в вес.%) в ходе геологического времени в метабазитах раннего докембрия Кольского региона в сравнении с образованиями Карелии, Канады, Гренландии.

Цифры на рисунке соответствуют цифрам, указанным на рис. 4

4. Выводы

Использование метода поиска тренда отличий в заданных рядах совокупностей и определения относительного времени формирования протолитов различных породных ассоциаций позволило выявить новые закономерности эволюции во времени вещества раннедокембрийских комплексов Кольского региона и установить цикличность изменения состава пород. При этом на "переломах" выявленных тенденций изменения различных характеристик находятся точки, соответствующие составам комплексов, в которых наблюдается медно-никелевое и платинометальное оруденение.

Сходство особенностей вещественного состава основных пород Лапландско-Колвицкого гранулитового пояса и архейских структур Кольского региона (в отличие от палеопротерозойских образований) свидетельствует об их близости к комплексам архея.