Эволюция жилищного комплекса (по материалам раскопок русской деревни XVII-XVIII веков Ананьино-1)

Автор: Татаурова Л.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

Результаты археологического исследования жилищного комплекса на памятнике Нового времени Ананьино-1 позволили выявить этапы его формирования и развития. Первоначально была построена изба с печью. Через время она была реконструирована в большее помещение, к которому пристроили сени. Вероятно, статус хозяина усадьбы, на который указывают некоторые виды находок (перстень, двузубая вилка, подсвечник, счетный жетон и монеты), способствовал новой перестройке жилища, внутри которого оказались первоначальные постройки. Жилище могло функционировать с XVII в., но обнаруженный датирующий материал относится к середине XVIII в. Кроме раскопок на поселении в 2018 г. изучен участок кладбища. Зафиксировано три взрослых погребения.

Русская деревня, археология, планиграфия, жилище, эволюция

Короткий адрес: https://sciup.org/145144994

IDR: 145144994 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.342-346

Текст научной статьи Эволюция жилищного комплекса (по материалам раскопок русской деревни XVII-XVIII веков Ананьино-1)

Археологические работы 2018 г. на русском комплексе Ананьино-1 в Тарском р-не Омской обл. стали продолжением исследования одноименной деревни, основанной служилыми людьми из г. Тары в начале XVII в. на берегу озера Ананьино [Татау-рова, Крих, 2015]. Изучение деревенских структур памятника начато в 2005 г. с ЮЗ части, и на настоящий момент раскопано 2056 м2 на поселении и 560 м2 на кладбище.

В 2017 г. завершено исследование усадебного комплекса, представленного избой-связью

и надворными по стройками, который изучался в 2013–2014 гг. В этом же году зафиксирована часть другого жилища [Татаурова, 2017, с. 423], которое в 2018 г. полностью раскопано. Полученный материал показал не только строительные приемы и конструктивные особенности этого сооружения, но и историю его появления и развития.

Результаты 2018 г. Раскоп был прирезан с СВ стороны к прошлогоднему и включил законсервированную часть и неизученный участок памятника площадью 200 м2.

Завершение изучения этой по стройки позволило понять ее структуру и выявить этапы развития.

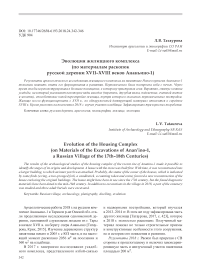

В раскопе 2017 г. открытая часть жилища представлена двумя срубными конструкциями большего и меньшего размеров, в последней зафиксирован слой перемешанной глины от развала печи. В ходе дальнейшего изучения оказалось, что наружный сруб размером 8,2 × 4,4 м ограничивал площадь 36,08 м2 (рис. 1, 1 ). Меньший сруб (4 × 4 м) площадью 16 м2 с развалом печи отстоял от наружного на неравное расстояние от 1 до 2,5 м (рис. 1, 2 ). Стены наружного и внутреннего срубов не были параллельны друг другу, хотя имели одинаковую ориентацию – СЗ – ЮВ.

Разбор развала печи выявил дополнительные планиграфиче-ские и конструктивные детали этого комплекса. Оказалось, что он скрывал под собой, скорее все-

Рис. 1. Жилищный комплекс на поселении Ананьино-1 (Тарский р-н Омской обл.). Раскопки 2017–2018 гг. Фото Л.В. Татауровой.

1 – общий вид с востока на остатки наружного сруба и сеней; 2 – наружный и средний сруб с развалом печи, вид с запада; 3 – средний сруб и изба, вид с запада.

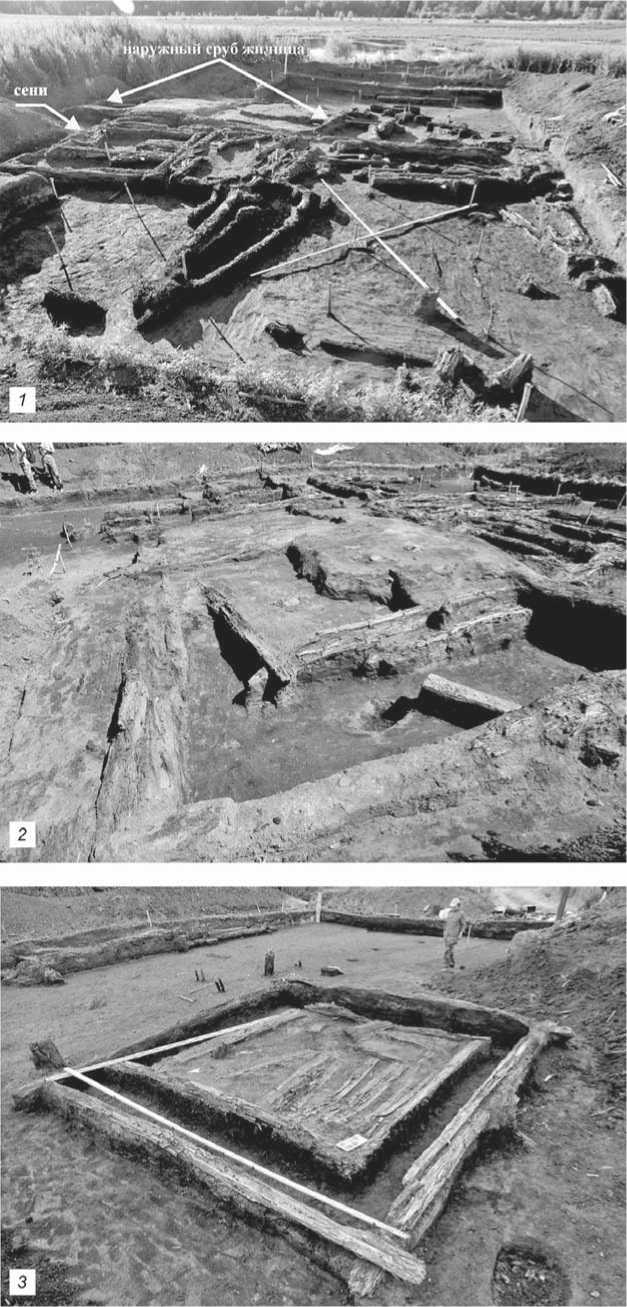

Рис. 2. Предметный комплекс с поселения Ананьино-1 из раскопок 2017–2018 гг. Фото Л.В. Татауровой.

1 – глиняный подсвечник, найденный в северо-восточной части жилища; 2 – железное стремя, зафиксированное в развале печи; 3 – фрагмент деревянной клепки с вырезанным крестом, найденный снаружи жилища у северо-восточной стены; 4 – скопление слюдяных пластин, зафиксированное снаружи у юго-восточной стены жилища; 5 – глиняная поливная погремушка из раскопа 2017 г.; 6 – глиняная погремушка – подражание ремесленному изделию из раскопа 2018 г.

го, более раннее сооружение, которое стало первоначальной основой этого жилища. Под развалом открылись два нижних венца еще одного сруба (2,8 × 2,8 м – одна стена не сохранилась) площадью около 9 м2 (рис. 1, 3 ).

С ЮВ (противоположная озеру сторона постройки) к жилищу были пристроены сени – сруб размером 3 × 3 м2, позднее к ним добавлена пристройка, возможно, навес над крыльцом (рис. 1, 1 ).

В жилище зафиксирован бытовой инвентарь: ножи, оселки, кресала, бусы, медный перстень, пряжки, клепки от деревянной посуды, в том числе одна с вырезанным на боковой грани крестом (рис. 2, 3 ), большое количество фрагментов обуви, берестяные туески, половина нижней части жернова от крупорушки. Всего в культурном слое зафиксировано 258 индивидуальных находок, большая часть из которых найдена в жилище и рядом, а также представительная коллекция фрагментов китайского фарфора, керамики, в том числе в семи скоплениях.

Кроме поселения было исследовано 200 м2 на погребальном комплексе. В восточную часть раскопа попали три взрослых захоронения, ориентированы З – В, головой на запад. Умершие были похоронены в деревянных колодах. Нательных крестов и сопроводительного инвентаря не зафиксировано.

По итогам двухлетних раскопок изучено жилище, которое представляло интерес с точки зрения эволюции жилого комплекса от небольшой избушки в просторный дом, возможно, из двух комнат. Этапы этого процесса могли выглядеть так: первоначально была построена изба, площадью около 9 м2 с печью. Через время избу разобрали до нижних венцов, оставив печь, и сделали новый, более просторный, сруб размером 16 м2. Третий сруб (площадь 36,08 м2) включил в себя две предыдущие постройки. Сени, судя по планиграфии, были пристроены с юго-востока к среднему срубу. Позднее, после последней реконструкции, к сеням достроили, возможно, навес над крыльцом. Первоначально дом был ориентирован СЗ – ЮВ, как и все жилища в раскопанной части поселения, и торцом стоял к озеру, на берегу которого построена деревня. В результате конечной перестройки, с сохранением общей ориентации, он оказался к озеру фасадом.

Материальное положение хозяина дома позволило сделать в нем окна со слюдяными оконницами – у юго-восточной стены наружного сруба зафиксировано скопление слюдяных пластинок с отверстиями для сшивки (рис. 2, 4 ). Подобная находка была сделана в раскопе 2005 г. в одном из жилищ в юго-западной части поселения [Татауров, Та-таурова, Самигулов, 2018, с. 136, 137].

Развитие усадебных комплексов и входящих в него по стро ек было характерным явлением: «культура сибиряков обладала свойствами изменчивости и трансформации, существовавшими наряду с устойчивостью определенных характеристик» [Майничева, 2002, с. 48]. Раскопанное жилище подтверждает это мнение и показывает традиционные способы в технологии строительства, а также развитие горизонтальной планиграфии жилого пространства. С чем это было связано – со сменой статуса хозяина, на что указывают находки нерядовых для деревенского жителя находок, или со сменой хозяев – сказать пока сложно. Самая ранняя изба могла быть построена и функционировать в XVII в., например, китайский фарфор, поливная погремушка, найденная в 2017 г. относится к этому времени, однако большая часть находок датируется началом, первой половиной XVIII столетия.

Список литературы Эволюция жилищного комплекса (по материалам раскопок русской деревни XVII-XVIII веков Ананьино-1)

- Двуреченский О.В. Тушинский лагерь (Публикация коллекции В. А. Политковского из собрания ГИМ). - М.: ИА РАН, 2018. - 196 с.

- Кирпичников А.Н. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси в IX-ХШ вв. - Л., 1973. - 213 с. - (САИ; вып. ЕТ-36).

- Майничева А.Ю. Архитектурно-строительные традиции крестьянства северной части Верхнего Приобья: проблемы эволюции и контактов (середина XIX - начало XX в.). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. - 144 с.

- Татауров С.Ф., Татаурова Л.В., Самигулов Г.Х. Слюдяные окна в постройках города Тары и ее окрестностях в XVII-XVIII веках: археологические реконструкции // Урал. истор. вестн. - 2018. - № 2 (59). - С. 135-142

- Татаурова Л.В. Новые материалы для реконструкции системы жизнеобеспечения русского сельского населения XVII-XVIII веков // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. -Т. XXIII. - С. 421-424.

- Татаурова Л.В., Крих А.А. Система жизнеобеспечения сибирской деревни Ананьино в XVII-XVIII вв. (по археологическим и письменным источникам) // Былые годы. - 2015. - Т. 37, - № 3. - С. 479-490.