Эвристический потенциал когнитивной модели социокультурного процесса символизации успеха. Рец. на кн.: Бакуменко Г. В. Ценностная динамика символов успеха: на материале статистики кинопроката / Г. В. Бакуменко; предисл. В. Б. Храмов. Москва: Сам полиграфист, 2021. ISBN 978-5-00166-423-9

Автор: Шлыкова Ольга Владимировна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Книжное ревю: рецензии и обзоры

Статья в выпуске: 4 (28), 2021 года.

Бесплатный доступ

Рецензируемая монография посвящена раскрытию эвристического потенциала когнитивной модели процесса символизации успеха. Работа основана на материале, который по большей части имеет отношение к наследию мирового кинематографа (фильмы-лидеры глобального рейтинга кассовых сборов). Обосновывая необходимость исследования, рецензент обращает внимание на бессистемное и одностороннее отношение к феномену успеха в российской научной литературе. Отмечено выявление исследователем взаимосвязи содержания кинофильмов мирового проката и изменения ценности коллективной и индивидуальной деятельности в рамках массовой культуры. Указывается, что разработанная автором модель подразумевает деление символов успеха на социоцентричные и персоноцентричные. Отмечается, что экстраполяция полученных результатов на некоторые сферы коммуникативных отношений носит дискуссионный характер. Делается вывод о значительном потенциале авторских разработок и о возможной их применимости к анализу политического популизма.

Символизация успеха, когнитивная модель, социокультурный процесс, ценностная динамика, современная культура, массовая культура, социальная коммуникация, кинокоммуникация, культурное потребление, эвристический потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/170191371

IDR: 170191371 | УДК: [17.024.4:064.2]:004.81

Текст научной статьи Эвристический потенциал когнитивной модели социокультурного процесса символизации успеха. Рец. на кн.: Бакуменко Г. В. Ценностная динамика символов успеха: на материале статистики кинопроката / Г. В. Бакуменко; предисл. В. Б. Храмов. Москва: Сам полиграфист, 2021. ISBN 978-5-00166-423-9

Переживаемый в настоящее время человечеством период представляет собой время перманентных вызовов, возникающих как результат нарастания противоречий, сформировавшихся под влиянием интенсивных процессов научно-технического и социальноэкономического развития. Среди магистральных проблем, уже долгие годы стоящих перед глобальным сообществом, одной из наиболее актуальных является сохранение окружающей среды. Игнорирование вопросов, связанных с экологией, чревато серьезнейшими последствиями для всей цивилизации, и именно этим можно объяснить усиленное внимание к ним со стороны органов государственной власти и институтов гражданского общества.

Тематика, связанная с сохранением природного разнообразия, закономерно востребована современной дизайнерской практикой и изобразительным искусством. В поисках творческого вдохновения художники нередко обращаются к наследию минувших периодов истории искусства, поскольку практически в каждом из них имеется весьма обширный корпус произведений, в которых находят свое воплощение природные богатства. Однако среди этапов развития искусства можно выделить один период, связанный с господством стиля модерн, когда мотивы и сюжеты, заимствованные из мира живой природы, фактически доминировали над всеми остальными. Постоянно возрастающая актуальность экологических вызовов и обозначенная особенность художественного наследия ар-нуво делают важным и необходимым обращение к опыту этой эпохи в настоящее время.

Проблематика, связанная с использованием флоральных образов и мотивов в искусстве ар-нуво, изучена в историко- искусствоведческом аспекте достаточно неплохо. Так, еще в начале XX в. в Европе вышли обобщающие работы, посвященные эстетике модерна [22] и цветоводству как одной из основ искусства декора [21]. Было распространено также издание иллюстрированных альбомов, становившихся своеобразными «энциклопедиями» быстро набиравшего популярность стиля [17]. Одним из самых значительных позднейших трудов, изданных за рубежом и посвященных искусству модерна, стала монография под редакцией Пола Гринхала [18], явившаяся первым научным сочинением, в котором данное направление рассматривалось как явление международного порядка, анализировались его литературные, философские, социальные и художественные аспекты. Значительное внимание авторы уделили творчеству Виктора Орта, Рене Лалика и других мастеров, вдохновлявшихся растительными формами, почерпнутыми из сокровищницы живой природы. Поэзия растительных мотивов и символическое содержание стиля составили содержательную основу научной концепции книги.

Отечественные исследователи также внесли существенный вклад в научное осмысление стилистики модерна и значимости в ней флоральных мотивов. Так, в книге Н. П. Бесчастнова [2] специально охарактеризованы растительные узоры на тканях XX в. и отдельные орнаментальные сюжеты. В монографии Л. В. Казаковой [10] рассмотрены произведения ведущих мастеров, определивших художественный феномен стиля модерн, при этом женские и флоральные мотивы рассматриваются как декоративное и концептуальное наполнение стиля, характерного для вещей и предметов.

Немало прикладных исследований было проведено и за последние полтора десятилетия, причем, изучая растительные мотивы и сюжеты, их авторы затрагивали проблематику, касающуюся развития различных видов искусства в эпоху ар-нуво. В частности, в работе Ц. Вана охарактеризованы основные выразительные черты флоральных мотивов, выявлены стилистические параллели в творчестве художников Э. Грассе и А. Мухи, на их основе выделены особенности развития растительного орнамента конца XIX — начала XX в. [4]. А. А. Бызова и К. А. Бегман проанализировали историю проникновения растительных мотивов ар-нуво в ювелирное искусство, более подробно изучив детали брошей из драгоценных металлов [3]. А. А. Герасимов и Д. А. Карпенко в своей статье [6] охарактеризовали особенности использования различных материалов для изготовления ювелирных украшений в период господства модерна, рассмотрели творчество видных зарубежных ювелиров (Рене Лалика, Жоржа Фуке, Братьев Вевер), акцентировав исследовательское внимание на образе весны как одной из концептуальных тем стиля. Кроме того, ювелирное искусство Москвы конца XIX — начала ХХ вв. в тот же период было изучено Н. Ю. Ивановой на уровне диссертационного исследования [8].

Воплощение сюжетов ар-нуво в образцах продукции отечественных стеклодувных предприятий изучалось Е. В. Долгих [7]. Е. В. Байкова и Н. С. Караваева исследовали растительные и цветочные формы в архитектуре и декоративных элементах зданий стиля модерн на материале творчества Ф. О. Шехтеля и П. М. Зыбина (Саратов) [1].

В статье О.А.Фроловой и В.В.Дорми-донтовой [13] на примерах английских садов рубежа XIX–XX вв. анализировались истоки и идейное содержание садово-паркового искусства ар-нуво. Авторы выявили специфические приемы пространственной организации, являвшиеся своеобразными «откликами» на основные ценности эпохи.

Несмотря на довольно значительный объем научных исследований, предметом которых являются растительные мотивы в искусстве ар-нуво, следует констатировать, что вопросы стилистического и иконографиче- ского характера изучены достаточно хорошо, в то время как источники соответствующих сюжетов и факторы, обусловившие их функционирование в структуре стиля, в определенной степени оказались вне сферы внимания ученых.

Этот вывод предопределил основной исследовательский ориентир данной статьи: выявить значение научных изысканий в области ботаники и акклиматизации растений, а также связанных с ними произведений ботанической иллюстрации для развития отдельных отраслей декоративно-прикладного искусства эпохи ар-нуво в России и за рубежом. При этом был использован широкий круг разнохарактерных источников, включающих мемуарную литературу, издания, содержащие работы, относящиеся к ботанической иллюстрации, ряд научных разработок, отраженных в обзорных монографиях по истории и стилистике ар-нуво, а также результаты прикладных исследований искусствоведов, философов и специалистов в области истории декоративноприкладного искусства и архитектуры.

Основой авторской методологии является подход, базирующийся на тезисе о синергии науки и искусства, который предполагает рассмотрение этих двух форм осмысления объективной реальности (и соответствующих им способов и видов деятельности) как тесно связанных между собой объектов, находящихся в отношениях взаимозависимости и взаимовлияния. Подобная установка открывает обширные возможности для использования разнообразных инструментов: диахронно-го, системно-исторического и историкогенетического методов, а также методов, применяемых в искусствознании (иконографические приемы и способы исследования символического содержания произведений).

Основная идея исследования — отслеживание и реконструкция связи между разработками в области научного садоводства рубежа XIX и XX вв. и развитием флоральной тематики в декоративно-прикладном искус -стве эпохи ар-нуво. Необходимо рассмотреть выставки садоводства, проходившие в этот период за рубежом, и установить виды растений, которые пользовались популярностью у специалистов, занимавшихся акклиматиза- цией растений и их культивацией. В дальнейшем целесообразно проанализировать своды произведений ботанической иллюстрации и издания по дизайну, вышедшие в исследуемый период, на предмет выявления источников созидательного вдохновения художников и дизайнеров европейского модерна. На следующем этапе необходимо определить фло-ральные мотивы в творчестве отечественных и зарубежных ювелиров, керамистов, стеклодувов и архитекторов, определив степень их реалистичности, служащую показателем связи художественного воплощения и природного прообраза.

Исследование обозначенного спектра вопросов будет способствовать решению проблем, связанных с установлением степени детерминированности художественнотворческих явлений развитием отраслей знания (и в более широком контексте) научнотехническим прогрессом.

Научные изыскания в области акклиматизации декоративных растений и создания их новых сортов были интересны садоводам-любителям и в целом повлияли на коммерческие интересы, став источником дохода и инноваций в фармацевтическом производстве, парфюмерии и текстильной промышленности.

Выставки садоводства пользовались особенным успехом в Бельгии. Эксперты и любители-растениеводы из разных стран считали честью для себя посетить их и затем привезти уникальные экземпляры представленных там сортов в свои сады и оранжереи, расположенные во всех уголках земного шара. По мнению директора Императорского ботанического сада в Санкт-Петербурге (1896– 1917) А. А. Фишера-фон-Вальдгейма, король Леопольд II был «первым садоводом Бельгии», все выставки проходили под его высочайшим покровительством и при финансовой поддержке. В отчете о командировке на международную выставку садоводства в Генте А. А. Фишер-фон-Вальдгейм пишет: «Я имел в виду воспользоваться своим пребыванием в Бельгии, чтобы приобрести некоторые растения для вверенного мне сада и войти — как председателю иностранного отдела Санкт-Петербургской международной выставки садоводства 1899 г.— в личные отношения с вы- дающимися экспонентами и другими лицами. Выставки садоводства давно уже представляют могущественный рычаг к поднятию садоводства. Сознание важного их значения особенно сильно проникло во все слои общества Бельгии, где садоводство стоит на высоте, которую редко где можно встретить, и где оно составляет одну из самых распространенных отраслей промышленности, дающей более 5 миллионов франков ежегодного дохода. В особенности пользуются большим сочувствием и представляют событие в мире разведения и акклиматизации цветов выставки, которые устраивались в Генте через каждые пять лет, так называемые Expositions quinquennales. Почин им был положен в этом городе королевским Обществом сельского хозяйства и ботаники в Генте» [12, с. 4].

Акклиматизация растений, собранных со всего света и акклиматизированных в садах Средиземноморья и российского Крымского побережья, была одним из любимых видов досуга представителей обеспеченной части общества. В России и в Европе аристократы и успешные предприниматели создавали уникальные сады и оранжереи, в которых вниманию публики представлялись новые оригинальные растительные формы, нашедшие впоследствии свое воплощение в стилистике модерна.

В воспоминаниях и отчетах о командировках А.А.Фишера-фон-Вальдгейма представлены сведения о сортах орхидей, которые получили известность благодаря Всемирным выставкам. Именно этим, в частности, можно объяснить особенную популярность этих цветов, украшавших женские платья и ювелирные украшения, в художественных мотивах стиля модерн. Так, например, характеризуя выставку садоводства в Дюссельдорфе (1904), директор Санкт-Петербургского Императорского ботанического сада упоминает об орхидее «с крупными нежно-лиловыми цветками» [11, с. 11], представленной и названной в честь императрицы Александры Федоровны Laelio-Cattleya Imperatrice de Russie (Рис. 1)1. Этот сорт получил первую премию — золотую

Рис.1 Орхидея Laelio-Cattleya Imperatrice de Russie. Акварель [20, Pl. 18]

Fig. 1 Orchid Laelio-Cattleya Imperatrice de Russie.

Watercolor [20, Pl. 18]

медаль от Лондонского королевского садоводческого общества (Royal Horticultural Society).

Русский садовод указывает, что выставка орхидей была наиболее важным и популярным тематическим разделом мероприятия, приводя следующее описание: «Громадное здание так называемого Palmenhaus, длиною 56 метров, шириною 26 метров и вышиной под куполом 33 метра (наша новая пальмовая вышиною 30 метров), едва вмещало их. Наплыв публики в этом помещении был настолько значителен, что ей приходилось ждать очереди и перед входом постоянно стояла большая толпа. Главные экспонаты были из Бельгии, Франции и Германии. Все остальное пространство занимали почти исключительно орхидеи, числом до 5000 экземпляров в цвету. Общая стоимость их определялась в три миллиона марок. Конечно, при такой оценке имелись в виду любительские цены за редкие новости (до 30 000 марок) за один редкий экземпляр» [11, с. 13].

Подводя итоги выставки орхидей, А.А.Фишер-фон-Вальдгейм выделил в качестве наиболее значительных коллекции, представленные ведущими мировыми цветоводами, коллекционерами и селекционерами Шарлем Вуйлстеке (Vuylsteke), Отто Бейрод-том (Beyrodt), Теодором Пауэлсом (Pauwels), Хью Лоу (Hugh Low). Вместе с тем отмечалось, что помимо этих коллекций на выставке экспонировались и другие новые на тот момент и не менее ценные представители семейства орхидных.

В целом доля материала, посвященного орхидеям и выставкам, на которых они экспонировались, в отчетах директора Санкт-Петербургского Императорского ботанического сада достаточно велика, что косвенно свидетельствует о популярности, которой пользовались эти цветы как в России, так и во всем мире. Именно эта популярность обеспечила мотивам, использующим конфигурацию и очертания орхидей, широкое распространение в эстетике ар-нуво.

Садоводческие выставки, проводившиеся на рубеже XIX-XX вв., пользовались огромной популярностью, задавая вектор в искусстве стиля модерн, отразившего все многообразие «красоты форм в природе», озвученное Эрнестом Геккелем. Германский биолог определил модерн как новую форму искусства, «которая развилась лишь в девятнадцатом столетии в связи с естествознанием» [5, с. 374], причем он указывал, что среди вновь открытых видов животных и растений «оказались тысячи прекрасных и любопытных форм, давших совершенно новые темы живописи и скульптуре, архитектуре и художественной промышленности» [5, с. 374].

Знания, полученные в области ботаники и акклиматизации растений, нашли свое широкое применение на рубеже XIX–XX вв. как в сельском хозяйстве, так и при выращивании садоводческих культур. Ярким примером в этом смысле служит деятельность Сергея Николаевича Худекова — создателя знаменитого дендрария в Сочи. В своем землевладении, селе Ерлино Рязанской губернии, издатель «Петербургской газеты» реализовал талант в области устройства приусадебного парка и сада, интегрировавших инновацион- ные для рубежа XIX–XX столетий идеи в области акклиматизации и адаптации уникальных растений, привезенных из научных экспедиций.

Самые популярные сорта роз, орхидей, пеларгоний и пионов, о которых упоминает А. А. Фишер-фон-Вальдгейм, приобретались Худековым на выставках в России и в Европе и становились предметом роскоши, доступной для представителей привилегированных слоев общества России и Европы рубежа XIX–XX столетий.

В этот период уникальные флоральные сюжеты являлись воплощением идей, рожденных такими науками, как фитогеография и ботаника, и реализовались в создании садов и биологических станций. Затем возникающие ботанические иллюстрации трансформировались в художественные образы эпохи модерна.

Существовали достаточно влиятельные издания, на которые ориентировались художники в процессе построения флоральных орнаментов. Так, в своих заметках А. А. Фишер-фон-Вальдгейм особо упоминает об известном бельгийском художнике Альфонсе Гуссенсе (Alphonse Goossens) (1866–1944), удостоенном на выставке золотой медали за представленные им публике акварели орхидей. Совместно со своим соотечественником ботаником Селестином Альфредом Коньо (Сelestin Alfred Cog-niaux) (1841–1916) он издал уникальный для своего времени свод — «Иконографический словарь орхидей» (Dictionnaire Iconographique des Orchides). Это издание позволяет прочесть иконографию сюжетов, выполненных в стиле модерн на рубеже XIX–XX столетий [20].

Фундаментальным сводом образов и идей развивающегося стиля явился каталог под редакцией Чарльза Холма «Современная британская жилая архитектура и декор» (Charles Holme, Modern British Domestic Architecture and Decoration) [22, c. 21]. Экземпляр каталога имеется в фондах библиотеки Кларенса Бикнелла (Clarence Bicknell) (1842–

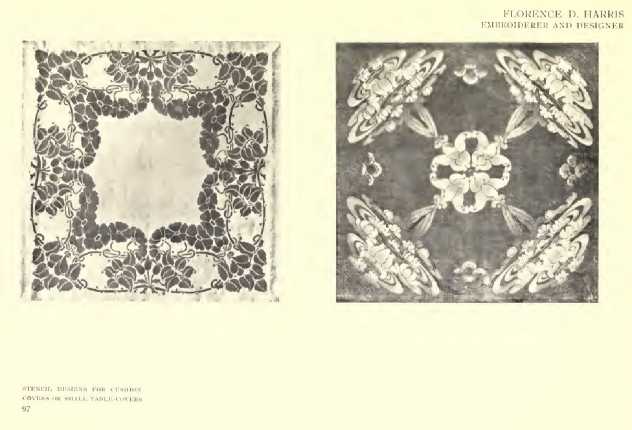

Рис. 2. Флоренс Харрис. Орнамент для вышивки. [22, p. 97] Fig. 2. Florence Harris. Embroidery ornament [22, p. 97]

1918), английского ботаника, археолога и художника, с 1870 г. проживавшего в Италии и создавшего в г. Бодригере Музей Бикнелла, структурной составляющей которого является богатое книжное собрание.

На одной из страниц этой книги [22, p. 97] представлены эскизы для скатерти, сделанные вышивальщицей Флоренс Харрис (Рис. 2), которые стали источником вдохновения для К. Бикнелла и прототипом орнаментов, созданных им для своей племянницы Маргарет Берри.

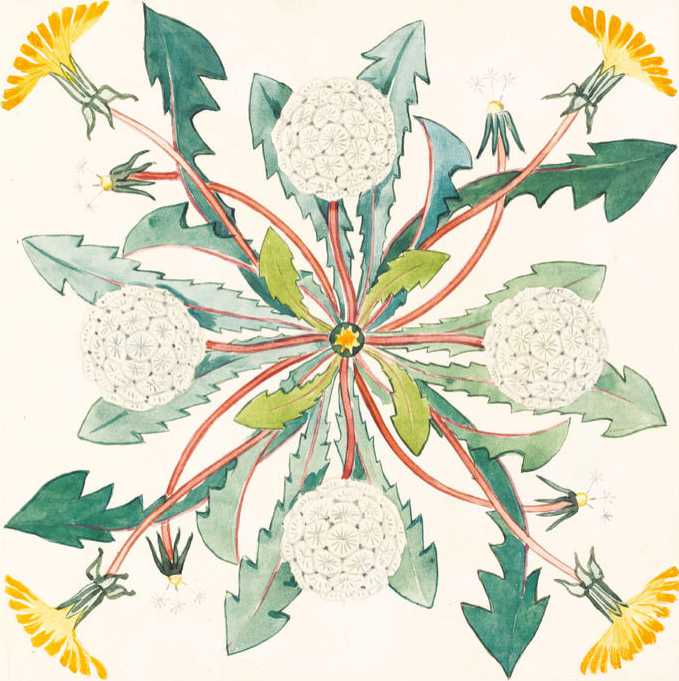

В изображении эскизов с флоральными мотивами К. Бикнелл использует тот же метод калейдоскопа, что и Флоренс Харрис (Рис. 3). Вероятно, эти орнаменты художник создал как эскизы для текстиля, его техника выглядит более совершенной, чем у английской вышивальщицы, во многом благодаря художественному таланту и научным познаниям в области исследования флоры Лигурии 1. Его акварельные работы, восхитительная коллекция бабочек и уникальная библиотека, в которой собраны книги конца XIX — начала XX вв., позволяют создать представление об атмосфере, в которой на рубеже веков рождался стиль модерн в Италии и Франции.

Рис. 3. Кларенс Бикнелл. Одуванчики. Акварель. Музей Фицуилья-ма, Кембриджский университет [23]

Fig. 3. Clarence Bicknell. Dandelions. Watercolor. Fitzwilliam Museum, University of Cambridge [23]

Кроме того, в издании представле-

ховной богини. Мы призывали ее имя, клялись быть ее жрецами и посещали ее владения. <^> Дикую природу нельзя принуждать; только после долгих ухаживаний и столетий попыток добиться ее расположения она протянет руку человеку. Примем же природу как сестру искусства, откровенно признав, что мы создаем красоту для наших домов и садов своими художественными умениями, поскольку лишь это естественно для человека. Приобретя тогда новое понимание того, что означают наука, торговля и природа, позволим же дому двадцатого века быть построенным сообразно своему времени и месту, выражать привычки двадцатого века и личный комфорт каждого человека, выработанный в эксперименте строительства. Наша наука станет наукой домохозяев; наша торговля проявит себя, предоставляя нам ны фотографии и эскизы мастеров ар-нуво из Англии и Шотландии. Среди них дизай- неры, архитекторы, скульпторы, создатели орнаментов: вышивальщицы, мастера по дереву и металлу. Книга также включает интерьеры шотландских дизайнеров Маргарет Макдональд Макинтош (Margaret MacDonald Mackintosh), Чарльза Рене Макинтоша (Charles Rennie Mackintosh), Джорджа Уолтона (George Henry Walton), британского художника Фрэнка Брэнгвина (Frank William Brangwyn) и других.

В предисловии к изданию архитектор Эдвард Прайор, немало сделавший для развития декоративно-прикладного искусства и ремесел в Великобритании, подчеркивает роль природы и связанных с ней мотивов в искусстве на рубеже XIX–XX вв.: «Природа снова была возведена искусством XIX в. в ранг вер- то, что мы желаем» (перевод наш.— Е. Г) [9, с. 12]. Таким образом, Эдвард Прайор продол- жает традицию понимания модерна как стиля, выражающего инновационные идеи в науке и культуре рубежа XIX–XX столетий, среди которых важнейшую роль играли сохранение природного наследия, увлечение акклиматизацией растений и повсеместное распространение практики декоративного садоводства.

Желание сохранить уникальность природы каждого конкретного региона и стремление акклиматизировать экзотические растения, привезенные из разных частей земного шара, впоследствии отразится в синергии науки и искусства, приняв художественные формы искусства ар-нуво.

На рубеже XIX-XX вв. ювелиры изготавливали уникальные изделия из хрусталя, дра- гоценных и полудрагоценных камней, часто имевшие форму цветов. Подобная тенденция была весьма характерна для декоративноприкладного искусства того времени и находила свое воплощение в творчестве Рене Лалика (Rene Lalique) (Франция) и Луиса Масри-ера и Росеса (Lluís Masriera i Rosés) (Испания). Цветы, воспроизведенные руками мастеров ювелирного дела, украшали кольца, браслеты, броши и гребни для волос европейских и российских модниц рубежа веков.

В России произведения ювелирного искусства, при создании которых использовались флоральные мотивы, представляла фирма Карла Фаберже. Украшения из его мастерских преподносились в подарок высокопоставленным иностранным гостям, в определенной степени служа олицетворением природного и культурного наследия России.

Некоторые растительные формы пользовались особой популярностью у ювелиров эпохи модерна и ценителей их искусства. Так, излюбленным объектом изображения в ювелирных изделиях Рене Лалика являлись орхидеи [9]. Одним из значимых символов природы в эпоху господства ар-нуво стал также цветок ландыша, достаточно часто встречающийся в произведениях Карла Фаберже и его мастерской. А. А. Фишер-фон-Вальдгейм в своем отчете о выставке в Дюссельдорфе (1904) также подчеркивает популярность образа, связанного с этим цветком: «Около середины залы была помещена небывалая по своим размерам императорская корона из цветущих ландышей с поперечником в 4 метра, вышиной в 2 с половиной метра, выставленная Neurbertом из Гамбурга. Основание ее было украшено папоротником Adiantum» [11, c. 11].

Ювелирное искусство модерна, одним из основных сюжетов которого служили фло-ральные мотивы, было широко представлено на Всемирной выставке, проходившей в Париже в 1900 г. В Большом и Малом Дворце, а также в Центральном павильоне декоративного искусства выставлялись 249 экспонатов, создателями которых явились такие мастера, как Эмиль Галле, Рене Лалик, Луи Мажорель и Карл Фаберже, приглашенный в качестве члена жюри вместе с Фредериком Бушероном, Рене Лаликом и Анри Вевером. Карл Фаберже получил Золотую медаль выставки и Орден Почетного Легиона, а главный мастер ювелирного дома Фаберже М. Е. Перхин удостоился Бронзовой медали, что говорит о высокой оценке российского ювелирного искусства, а также о популярности художественных решений, выполненных в стиле ар-нуво.

На той же Всемирной выставке 1900 г. Товарищество М. С. Кузнецова представило коллекцию фарфоровых тарелок, декорированных изображениями трав и цветов, произрастающих в центральном регионе России, за что получило золотую медаль. Это еще одно подтверждение признания и успеха украшенных растительной орнаменталистикой произведений отечественного декоративноприкладного искусства, выполненных в стиле модерн.

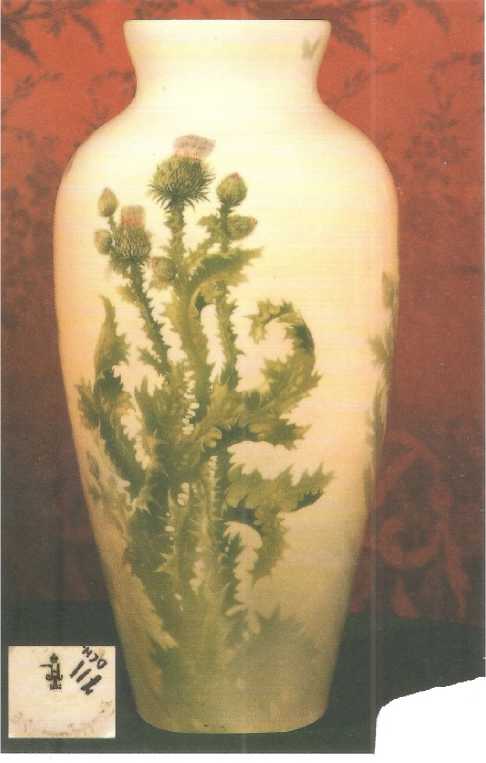

В России в это время уделялось значительное внимание изучению флоры малоисследованных областей, что обогащало представления о природном наследии страны и получало отражение в создании предметов искусства, украшавших интерьеры жилых домов и общественных зданий. Показательным примером здесь могут служить художественные произведения Российского императорского фарфорового завода. Уникальные вазы создавались рисовальщиками и живописцами предприятия С. Р. Романовым, Э. А. Сулиман-Грудзинскиим, А. Лапшиным и А. Вахремее-вым, которые пользовались как собственными эскизами, так и приобретенными заводом рисунками отечественных и зарубежных художников.

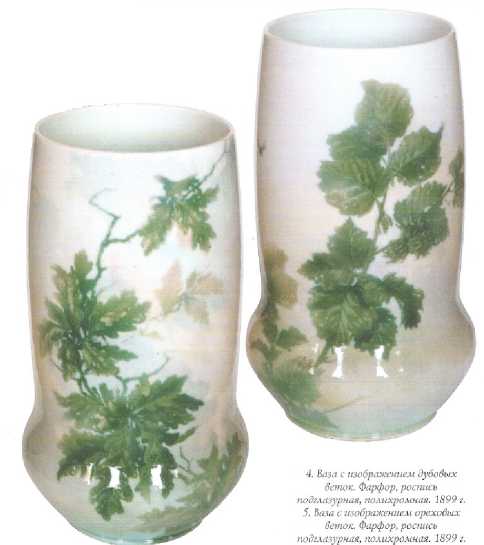

Так, ваза «Чертополох» (эскиз и роспись Э. А. Сулиман-Грудзинского) (Рис. 4) представляет собой яркий пример использования растительных орнаментов, выполненных по аналогии с образцами Эмиля Галле и братьев Дом. Небольшие, мягко очерченные силуэты цветов чертополоха переданы мастером со всеми ботаническими подробностями. А у основания вазы стебли выписаны очень расплывчато, ирреально, они словно исчезают в зеленоватой дымке фона [16, c. 384]. В 1899 г. Э. А. Сулиман-Грудзинским были выполнены две вазы, одинаковой цилиндрической формы с закругленным основанием, с изображением дубовых веток и орешника (Рис. 5). Живопись

Рис 4. Э. А. Сулиман-Грудзинский (эскиз, роспись). Ваза «Чертополох». Императорский фарфоровый завод. Фарфор, роспись подглазурная полихромная. 1898 г. [15, с. 6] Fig. 4. E.A. Suliman-Grudzinsky (sketch, painting).

Vase “Thistle”. Imperial Porcelain Factory. Porcelain, polychrome underglaze painting. 1898. [15, p. 6]

на обоих сосудах также отличается предельной реалистичностью: точно воспроизведены все мельчайшие нюансы растений, художник виртуозно прописал орехи и желуди.

Орхидеи рода Катлея (Сattleya) украшают особняк Степана Рябушинского в Москве. Архитектор Ф. О. Шехтель создавал проект здания с учетом всех инновационных идей, характерных для рубежа XIX–XX столетий. Синергия научных знаний, определявшая культурное мировоззрение эпохи, позволяет прочесть иконографию флоральных мотивов особняка. В частности, сведения из области ботаники

Рис 5. Э. А. Сулиман-Грудзинский (эскиз, роспись). Ваза с изображением дубовых веток. Императорский фарфоровый завод. Фарфор, роспись подглазурная, полихромная. 1899 г. Э. А. Сулиман-Грудзинский (эскиз, роспись). Ваза с изображением ореховых веток. Императорский фарфоровый завод. Фарфор, роспись подглазурная полихромная. 1899 г. [15, с. 6] Fig. 5. E.A. Suliman-Grudzinsky (sketch, painting).

Vase with the image of oak branches. Imperial Porcelain Factory. Porcelain, polychrome underglaze painting. 1899

E.A. Suliman-Grudzinsky (sketch, painting). Vase with the image of walnut branches. Imperial Porcelain Factory. Porcelain, polychrome underglaze painting. 1899 [15, p. 6]

в определенной степени оказали воздействие на сюжеты орнаментальных украшений и нашли свое художественное воплощение в мозаичном фризе, выполненном в мастерской А. А. Фролова в 1902 г. (Рис. 6).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что популярность растительных мотивов в России была в определенной степени обусловлена европейским влиянием, распространявшимся в том числе и посредством экспозиций Всемирных выставок, представлявших как новейшие художественные веяния, так и последние научно-технические достиже- ния в области естественных наук.

В настоящем исследовании на основе идеи о синергии науки и искусства впервые поступательно прослеживается связь между развитием ботанических знаний и распространением растительных мотивов и сюжетов в искусстве ар-ну-во. Само рождение модерна на рубеже XIX–XX вв. совпало

с эпохой глобальных Рис. 6. Мозаичный фриз особняка Рябушинского. Мастерская Фролова.

перемен в сознании Москва. 1902 г. [14]

социума, вызванных Fig. 6. Mosaic frieze of Ryabushinsky’s mansion. Frolov’s workshop.

в том числе обменом новым научным и художественным опытом. Исследования в области ботаники и садоводства служили источником прогресса нового буржуазного общества, и стиль модерн отражал эту нарастающую тенденцию.

Изучение отчетов А. А. Фишера-фон-Вальдгейма о садоводческих выставках, обращение к изданию Ч. Холма, исследование художественного и научного опыта К. Бикнелла, а также анализ произведений декоративноприкладного искусства рубежа XIX–XX вв. позволяют интерпретировать флоральные сюжеты, выполненные российскими и европейскими художниками и архитекторами, как возникшие во многом на основе открытий, совершенных учеными-ботаниками. В этот период исследования в области фитогеографии растений, ботаники нашли свое отражение в изысканных художественных орнаментах эпохи модерна: в элементах женской моды (одежде, головных уборах и украшениях для платьев), в предметах декоративноприкладного искусства, в ювелирных украшениях, в интерьерах комнат дворцов и жилых домов. Знания в области морфологии растений открыли новые контексты в иконографии художественного наследия России

Moscow. 1902 [14]

и Европы эпохи ар-нуво, которое, как кажется, должно рассматриваться исключительно в аспекте синергии науки и искусства. Безусловно, здесь важно проследить художественный генезис конкретных растительных мотивов, возведя их к прообразам, возникшим в недрах жанра ботанической иллюстрации, но эта достаточно трудоемкая задача, думается, может являться одним из направлений изучения темы в будущем.

Использование растений в художественных образах модерна на рубеже XIX–XX столетий становится популярным явлением в культуре русского и европейского общества и может также пониматься как своеобразная форма популяризации природного наследия и привлечения внимания к его сохранению. Мода украшать женские туалеты живыми цветами и ювелирными украшениями в виде цветов становится повсеместной, призванной в том числе акцентировать внимание на национальных особенностях, свойственных природным богатствам каждого отдельного региона России и Европы.

Таким образом, в оформлении интерьеров, в создании уникальных ювелирных украшений, в тесной взаимосвязи естествознания и искусства становится объяснимой широкая популярность жанра ботанической иллюстрации и гербариев в художественных образах модерна на рубеже XIX–XX столетий. Поэтому любовь к жизни, собирательным образом ко- торой является сад, и душу человека, подобно цветку, освещенному солнцем, тянущуюся к свету, по праву можно считать основными сущностными составляющими художественных произведений эпохи модерна.

Influence of Botanical Research on the Development of the Art Nouveau Style in Western Europe and Russia (The Late 19th – Early 20th Centuries)

Список литературы Эвристический потенциал когнитивной модели социокультурного процесса символизации успеха. Рец. на кн.: Бакуменко Г. В. Ценностная динамика символов успеха: на материале статистики кинопроката / Г. В. Бакуменко; предисл. В. Б. Храмов. Москва: Сам полиграфист, 2021. ISBN 978-5-00166-423-9

- Бакуменко Г. В. Ценностная динамика символов успеха: на материале статистики кинопроката / предисл. В. Б. Храмов. М.: Сам Полиграфист, 2021.

- Бакуменко Г. В., Коваленко Т. В. Памятники Великой Отечественной войны: символизация успеха и вопросы реконструкции историко-культурного наследия // Наследие веков. 2015. № 1 (1). С. 80-89.

- Бычкова О. И., Гуцалов А. А. Вступительное слово редактора специальной рубрики 13 [Электронный ресурс] // Наследие веков. 2021. № 1. URL: http://heritage-magazine.com/index.php/HC/2021_1_Editorial (дата обращения: 12.12.2021).

- Горлова И. И., Бакуменко Г. В., Коваленко Т. В. История как культурный текст: к вопросу о методе интерпретации символов успеха в культуре // Право и практика. 2017. № 1. С. 183-188.

- Craig R. T., Xiong B. Traditions of Communication Theory and the Potential for Multicultural Dialogue // Journal of Multicultural Discourses. 2021. 2 Dec. DOI: https://doi.org/10.1080/17447143.2021.2009487.

- Turner G. Film as Social Practice (Studies in Culture and Communication). 4th ed. London: Routledge, 2006