Югославский академик Г. А. Острогорский (1902-1976) и его работы о византийском иконопочитании (к 115-летней годовщине со дня рождения)

Автор: Иванов Игорь Анатольевич

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: Теология

Статья в выпуске: 2 (73), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье говорится о том, как в сербскую, а затем югославскую, византинистику вошел русский эмигрант Георгий Острогорский, который вобрал в свой научный арсенал как русскую дореволюционную школу в лице классической гимназии, где он учился, так и европейский образовательный и научный метод на примере университетов Сорбонны и Гейдельберга. Также, в силу своих близких контактов с пражским и белградским кругом русской научной эмиграции, он приобщился к общеславянским культурным и научным традициям, что позволило ему органично вписаться в сербскую научную жизнь. Концепт «византизм» раскрывается в его трудах в разнообразных ракурсах: социальном, политическом, экономическом, цивилизационном, при этом нужно отметить, что в межвоенный период Острогорский увлеченно исследовал проблематику византийского богословия и философии, особенно вопросы иконопочитания и иконоборчества. В данной статье приводятся некоторые биографические сведения, проливающие свет на неизвестные страницы из жизни ученого в первый период его научной карьеры, а также излагается его понимание сути иконоборческой полемики

Византинистика, византийское богословие, философия, иконоборчество, иконопочитание, г. а. острогорский, а. в. флоровский

Короткий адрес: https://sciup.org/140190282

IDR: 140190282

Текст научной статьи Югославский академик Г. А. Острогорский (1902-1976) и его работы о византийском иконопочитании (к 115-летней годовщине со дня рождения)

Константина Павловича Лемана (1838– 1891) и Марии Николаевны Бутеньевой (1846–1879).

Александр Яковлевич Острогорский родился в Гродно 20 октября (1 ноября) 1868 года. После окончания в 1892 году юридического факультета Петербургского университета он служил в учебном отделе Министерства финансов. Есть данные, что у него был чин коллежского асессора1. В 1895 году он был назначен членом учреждённой при Министерстве народного просвещения Комиссии по подготовке Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде, прошедшей в 1896 году. Александр

Александр Яковлевич Острогорский

Яковлевич организовал на ней учебный отдел, а в 1900 году — русский отдел по народному образованию на Всемирной парижской выставке (под эгидой князя Вячеслава Николаевича Тенишева).

Нужно отметить, что к концу XIX века состояние князя В. Н. Тени-шева было миллионным, и это позволило ему удалиться от дел и заняться научным трудом и общественно-полезной и благотворительной деятельностью. Он участвовал в деятельности Русского императорского музыкального общества, серьезно занимался наукой (у него вышло несколько книг), являлся основателем и попечителем престижного учебного заведения (Тенишевское училище), организатором научного центра (Этнографическое бюро), исследующего, как бы сказали сегодня, социальную психологию и общественные интересы разных слоев общества. И именно на рубеже двух столетий А. Я. Острогорский и князь В. Н. Те-нишев разрабатывают новую педагогическую доктрину, согласно которой и создают училище нового типа, в основу работы которого положено бережное, гуманное отношение к личности ребёнка, её разностороннее развитие, внимание к индивидуальным особенностям ученика.

Специально для образовательных целей А. Я. Острогорский создал учебную книгу «Русское правописание. Руководство к его наглядному изучению. Статьи для списывания» (1908, 1913) и хрестоматию «Живое

Анна и Александра Леман

тельский союз), участвовал в

слово» (1907–1909, 1916), служившую для семейного чтения и пользовавшуюся популярностью у нескольких поколений детей. Хорошо изданное, с тщательно подобранным литературным материалом, иллюстрированное репродукциями работ В. В. Верещагина, И. Н. Крамского, И. И. Левитана, В. Г. Перова и др. известных художников, «Живое слово» знакомило с лучшими произведениями русской классики, а также писателей начинавшегося ХХ века.

Отметим еще, что в начале ХХ в. А. Я. Острогорский выступал как активный деятель многих общественно-просветительских организаций. В 1905–07 гг. он был одним из организаторов Союза учителей и деятелей по народному образованию (позднее Всероссийский учи-подготовке проекта реформ среднего обра- зования, избран гласным Санкт-Петербургской Городской думы, учредил высшие юридические курсы. Скончался А. Я. Острогорский в Петербурге

Георгий, Елена, Константин, Анна Острогорские

1 (14) октября 1908 г.

В семье А. Я. и А. К. Острогорских родилось четверо детей. Первым ребенком был Константин (1898–1984). Он стал историком искусства, прожил долгую жизнь и скончался в Швеции2. Вторым ребенком была Елена (1900–1971), она стала переводчицей, жила и скончалась в Финляндии. Третьим ребенком был Георгий

(1902–1976), будущий выдающийся византолог. Четвертой родилась

Анна (1904–1988), после эмиграции она жила и скончалась в Югославии.3

В 1910 году Александра Константиновна вторично вышла замуж за преподавателя истории в Тенишевском училище Василия Романовича Зоммера4 (1872–1946), а в 1911 г. у них родилась дочь Александра (1911–2004). А. К. Зом-мер-Острогорская продолжила составление хрестоматии «Живое слово», а в 1915 году издала под своим именем «Маленькое Живое слово» для учеников приготовительного класса средней образовательной школы. Помогал ей в этом В. Р. Зоммер. Книга была посвящена «Дорогой памяти Александру Яковлевичу Острогорскому».

В 1919 году Георгий Острогорский

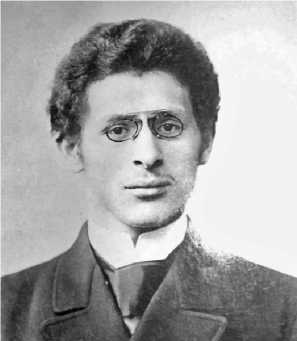

Георгий Александрович Острогорский

окончил классическую гимназию в Петрограде. В первые послереволюционные годы семья Зоммеров-Острогорских испытывала серьезные трудности. По воспоминаниям Ольги Георгиевны Острогорской-Якшич, старшего сына Константина несколько раз пытались забрать в Красную армию. Хлопотами В. Р. Зоммера этого удавалось избежать. Но с продовольствием становилось все труднее и труднее. Из фрагментов писем Александры Васильевны Зоммер5, любезно предоставленных О. Г. Остро-горской-Якшич, мы узнаем следующее:

«Несчастная мама, она ведь до конца жизни рассказывала, как поздно вечером к ней пришли, держась за руку (что они всегда делали в серьезные минуты) Гриша и Анна и сказали: „Мама, нам ужасно хочется есть!“ И она, бедная мама, только и могла ответить: „Идите скорее спать, завтра мы что-нибудь найдем…“ Кажется, это был тот самый инцидент, который ее заставил согласиться на побег из Петербурга, махнув рукой на Живое слово , квартиру и обстановку».

«3-го марта 1920 года на дровнях в туманную ночь мы отправились в путь из Ораниенбаума в Финляндию. Мы, т. е. вся семья кроме Коти, который уже был в Финляндии, потому что его уже дважды забирали, как дезертира, и с трудом его фатер вызволял… Благодаря густому туману им удалось перейти финскую границу…»6

Так семья Зоммеров-Острогорских навсегда покинула родину. Спустя 17 лет Александра Константиновна скончается в Хельсинки в возрасте 66 лет.

В 1921 году Георгий Острогорский поступил на философский факультет Гейдельбергского университета (Германия). В 1924–1925 годах он изучал византологию в Сорбонне, после чего, вернувшись в Гейдельберг в 1925 году, защитил на немецком языке свою докторскую диссертацию под названием «Сельская податная община в Византийском царстве в X веке» («Die ländlishe Steuergemeinde des byzantinischen Reiches im X Jahrhundert» // Vierteljhrschrift für Sozial und Wirtschaftgeschichte. 1927. Bd. 20. S. 1–108).

Сам Г. А. Острогорский о пробуждении своего интереса к византийским занятиям так писал русскому византологу Ф. И. Успенскому: «Византийской историей начал заниматься незадолго до окончания Гейдельбергского университета. Непосредственных учителей в области византиноведения у меня не было, взялся я за такую работу (докторскую диссертацию по экономической истории Византии) по собственной инициативе и проводил ее на свой риск и страх, так как византологов в Гейдельберге, где я прошел и окончил университет, нету. По окончании университета (в 1925 г.) я уже не переставал заниматься византийской историей и, в частности, обратился к изучению иконоборческого периода»7.

В 1926–1928 годах Г. А. Острогорский преподавал в Гейдельбергском университете. В 1927 году он участвовал во II Международном ви-зантологическом конгрессе в Белграде, будучи активным сотрудником Семинария им. Н. П. Кондакова: согласно отчету, «Семинарий в лице проф. А. П. Калитинского, проф. Г. В. Вернадского, Г. А. Острогорского, Н. М. Беляева и Н. П. Толля принимал участие во II Международном византологическом конгрессе в Белграде с 11 по 16 апреля 1927 года. Г. А. Острогорский выступал с докладом “Die pseudoepiphanischen

Schriften gegen die Bildervererhung als Bindeglied zwischen den ikonoklastischen Synoden von 755 und 815”»8. В этом же отчете говорится, что на заседании Семинария в день памяти Н. П. Кондакова 4 апреля 1927 года был прочитан доклад доктором Гейдельбергского университета Г. А. Острогорским «Отношение византийских иконоборцев к почитанию Божией Матери и Святых». К сожалению, этот доклад не был опубликован. А в выпуске сборника Семинария за 1928 год Г. А. Острогорский напечатал свой «Отчет о докладах исторической секции Международного конгресса ви-

зантологов в Белграде».

Ирина Николаевна

В этот гейдельбергский период своей Зауер жизни Г. А. Острогорский создает семью.

В 1927 году он женился на Ирине Николаевне Зауер (1905-1948), а в 1928 году у них родилась дочь Ольга.

После защиты докторской диссертации Острогорский плотно занимается темой иконоборчества и предоставляет работу для получения звания приват-доцента «К истории византийского иконоборчества» — Studien zur Geschichte des Bilderstreites (Breslau, 1929)9. Можно сказать, что это была вторая полновесная диссертация — монография на 113 страниц. По замечанию проф. А. П. Калитинского, «эта работа дает ряд реконструируемых (преимущественно на основе рукописного материала) текстов утерянных иконоборческих произведений VIII и IX вв. с подробными комментариями этих текстов. Острогорский ездил в Париж для изучения рукописей неизданных произведений патриарха Никифора»10. 3 ноября 1928 года Г. А. Острогорский получает звание приват-доцента и место в университете в Бреслау (Бреславль, или Вроцлав, в Силезии).

Интересно отметить, что свою первую открытую лекцию в университете Бреслау, прочитанную на немецком языке именно 3 ноября 1928 года, Острогорский затем опубликует в виде статьи «Die wirtschaftlichen und soziale Entwicklungsgrundlagen des byzantinischen Reiches» [Социально-экономические основы развития византийского государства] // Vierteljahreschr. F. Sozialu. Wirtschaftsgesch. 22. 1929. S. 129–143. В течение пяти лет (1928–1933) Г. А. Острогорский преподает византийскую историю в Бреслау и является директором культурно-исторического отделения Бреславского восточноевропейского института (Ost-Europa Institut). При этом у него сохранялись тесные связи с русскими коллегами в Праге. Например, с 1929 по 1947 год он активно переписывался с профессором Антонием Владимировичем Флоровским. В связи с этим можно упомянуть о том, что в конце 1932 года Острогорский предлагал А. В. Фло-ровскому написать статью в немецкий научный журнал Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven11, отмечая в письме от 6 декабря 1932 года, что поскольку с 1933 года он будет входить в редакцию, «затруднения с русскими рукописями, разумеется, совершенно отпадают. Гонорар составляет 40 марок за лист. Это, конечно, весьма скромно, но, к сожалению, денежное положение Ost-Europa Institut’а настолько трудно, что ничего не поделаешь»12. Однако в письме от 8 января 1933 года Острогорский обнадеживает друга тем, что «удалось теперь фиксировать гонорар на 50 марок13, поскольку восторжествовала моя точка зрения, что нельзя делать никаких различий между рукописями, требующими перевода и не требующими такового, а перевод является накладными расходами института и автора не касается»14. Между делом Острогорский сообщает, что в первом номере журнала выйдет статья П. Б. Струве о Толстом и статья самого Острогорского о проекте «табели о рангах» при царе Федоре Алек-сеевиче15. Но 11 апреля 1933 года Г. Острогорский пишет А. В. Фло-ровскому следующее: «Спешу поблагодарить Вас за вашу интерес-

П. Б. Струве и Г. А. Острогорский на II Международном византологическом конгрессе в Белграде (апрель 1927 года)

ную и очень содержа тельную статью о Платонове и Кизеветтере16, а также за обстоятельную рецензию на книгу Мякотина. Не знаю, удастся ли поместить Вашу статью в первом номере этого года, который почти готов, тем более, что придется ведь переводить ее. Но в самом крайнем случае отложим ее до второго выпуска, который появится приблизительно в июле»17.

Так сложилось, что вскоре Георгий Острогорский вынужден был свернуть все свои планы, связанные с журналом и с работой в Бреслау. Весной 1933 году, после прихода к власти нацистской партии Гитлера, Острогорский был обеспокоен тем, что его еврейское происхождение затруднит жизнь в Германии. Об этом он доверительно писал своему другу и коллеге

Н. П. Толлю в своем письме от 20 апреля 1933 года: «Судьба человека здесь сейчас зависит от его происхождения. Во-первых, я не германец, а русский. Во-вторых, предки мои со стороны отца — евреи. Не знаю даже, известно ли это Вам… Я никогда не ощущал и не ощущаю никакой связи с еврейством и, конечно, ни в какой мере не считаю себя евреем… Об этом мне даже подумать странно. <…> Вы после смерти Ник<олая> Мих<ай-ловича> звали меня в институт. И вот мне подумалось написать Вам и спросить Вас, не было ли бы это, в случае чего, возможно теперь. <…> Пишу я все это Вам в виду огромной дружбы, которая меня с Вами связывает, и прошу Вас ответить мне совершенно откровенно. <…> О своих собственных мыслях и чувствах писать не стоит, Вы их и так поймете. Я бы ничего не сказал, если бы мне предстояли лишения за то, что я русский и что я православный, за мои политические или какие угодно другие убеждения, но за то, что происхождение мое не вполне арийское … Возьмете ли меня в Институт?»18. И в том же 1933 году он получает приглашение на кафедру византологии философского факультета в Белградском университете. Кстати говоря, эта кафедра была основана в 1906 г. известным сербским византологом, профессором Драгутином Анастасиевичем (1877–1950), с которым Острогорский имел честь познакомиться еще в 1927 году, принимая участие во II Международном византологическом конгрессе в Белграде и произведя на присутствующих глубокое впечатление. Он тогда посетил сербские монастыри Студеницу, Грачаницу и Сопочане. В письме Вернадскому от 10 мая 1927 г. Г. А. Острогорский писал о конгрессе: «Если Николай Михайлович уже вернулся, то он, верно, рассказал Вам, что экскурсия в Нагоричино и Грачаницу была очень интересна, так же как и наша поездка с Окуневым в Нерез. Очень хорошо было и в Салониках, где мы с Ник<олаем> Мих<айловичем> провели четыре дня. На Афон мы не попали, так как можно было поехать туда только после Пасхи, и уже не хватало денег, да, пожалуй, на короткое время и не стоило»19. Во время конгресса Г. А. Острогорский познакомился с белградскими коллегами. И именно по рекомендации ведущих сербских медиевистов, прежде всего Станоя Станоевича и Драгутина Анастасиевича, последовало упомянутое приглашение, и в 1933 г. он прибыл в Белград, став профессором философского факультета Белградского университета20.

По воспоминаниям О. Г. Острогорской-Якшич, «после переезда в Белград отец познакомился с очень образованной сотрудницей в Академии наук, и они вместе переводили его лекции, которые он читал студентам. В результате через два года они были опубликованы на сербском языке в виде работы «Автократор и самодржац. Прилог за историју владалачке титулатуре у Византији и у јужних Словена» [Автократор и самодержец. Заметки о развитии царской титулатуры в Византии и у южных славян] // Глас Српске краљевске академије наука. Т. 164, 1935. С. 95–187. А в 1947 г. была напечатана «Историjа Византиjе», объемом в 296 страниц, в виде учебника для студентов. Нужно ли говорить, что перевод он сделал сам? Затем он подготовил к печати следующее, уже дополненное им самим, издание, в его же переводе. Помню, как он, сидя над этой работой, «ужасался», считая предыдущую книгу плохо переведенной. Он в таком совершенстве овладел сербским языком, что нередко его сотрудники (сербы) в Византологическом институте спрашивали у него, как лучше то или иное написать»21.

Здесь следует подчеркнуть, что труд «Автократор и самодржац…» довольно-таки объемный — он стал еще одной вехой, отметившей очередное изменение в научной карьере Г. А. Острогорского. На сходную тему им был сделан «Доклад о титуле василевс и коронации Симеона Болгарского в 913 г.» на III Международном византологическом конгрессе в Софии в 1934 году22.

Отметим, что в 1934 году Г. А. Острогорский написал на сербском языке небольшую статью о возникновении Византии: «Из чега и како је постала Византија» // Српски Књижевни Гласник, 1934. C.508–514. Интересно то, что в самой статье дается несколько иное название, нежели указанное выше, данное в оглавлении — «Из чега је и како створена Византија». Также на сербском языке в этот период Острогорским были написаны статьи на разные темы: Синаjска икона св. Jована Владимира [Синайская икона св. Иоанна Владимира] // Глас Српског Научног Друштва. 1935. № 14 С. 99–106; Историски развој Балканское полуострва у доба византиске превласти [Историческое развитие Балкан во времена византийского правления] // Књига о Балкану. Св. II. Београд, 1937. С. 92–100; Рад Ст. Станоjевиħа на проучавању касниjег Средњег века византиjске историjе // Гласник истор. друштва у Новом Саду. XI. 1938. С. 67–74; Писмо Димитриja Хоматиjaнa св. Сави [Письмо Димитрия Хоматияна св. Савве] // Светосавски Зборник. II. Београд, 1939. С. 89–113; Основни принципи источно-хришħанске иконографиjе [Основные принципы восточно-христианской иконографии] // Уметнички преглед. Београд. 1939. С. 43–45. В этой последней статье в популярной форме излагается христологическая догматическая основа православного иконопочитания.

В итоге можно сказать, что богословско-философскими вопросами Г. А. Острогорский занимался сугубо в межвоенный период, при этом наиболее плодотворными были годы с 1925 по 1930. Именно тогда им были проработаны сюжеты, отразившиеся потом в таких работах23, как:

– Соединение вопроса о святых иконах с христологической догматикой в сочинениях православных апологетов раннего периода иконоборчества (1927).

– Гносеологические основы спора о святых иконах (1928).

– Studien zur Geschichte des byzantinischen Bilderstreites (1929).

Первые две работы как бы концептуально предваряют обширное немецкоязычное исследование и частично содержат ряд его материалов, суждений и выводов.

Рассмотрим несколько ключевых положений из этих малодоступных русскоязычных статей Г. А. Острогорского по вопросам иконо-почитания.

-

1) соединение вопроса об иконах с христологической догматикой органически свойственно православному сознанию. Иными словами, православное иконопочитание христоцентрично.

Эту идею Г. А. Острогорский обосновывает таким образом: «… мысль, что иконы служат ручательством за непризрачность воплощения Христова и обличением всяческого докетизма, была высказана в литературе православных с самого начала, при появлении самых первых и еще только единичных признаков надвигающейся на иконопочитание грозы. Мало того: если вполне определенно и ясно эта мысль была формулирована впервые патриархом Германом, — и в этом мы видим главную догматическую ценность его послания, — то намечалась она уже в конце VII века, т. е. еще задолго до возникновения иконоборчества императо-ров-исаврийцев. Она несомненно лежит в основе известного постановления Пято-шестого собора, 82-е правило которого предписывает, чтобы вместо древнего изображения Христа в виде агнца, на иконах писали бы Христа Бога нашего в человеческом облике, усматривая чрез этот образ высоту смирения Бога-Слова и приводя себе на память Его житие во плоти, страдание, спасительную смерть и происшедшее отсюда искупление миpa»24. Таким образом, по мысли Г. А. Острогорского, «соединение вопроса об иконах с христологической догматикой органически свойственно православному сознанию, а не является только простым полемическим приемом схоластической диалектики»25.

Г. А. Острогорский отчетливо формулирует вывод о внятном христо-логическом исповедании иконопочитателей и внутренней аутентичности иконопочитания православному мышлению: «включение позднейшими авторами в свои произведения мыслей и аргументов апологетов предшествующего поколения ясно показывает непрерывность и единство линии в православной литературе эпохи иконоборчества. Такую линию мы получаем: от учителей Церкви конца VII века (Трулльский собор и Иоанн Фессалоникийский) к Герману, от Германа и Иоанна Дамаскина к Григорию II, и далее к Георгию Кипрянину, который несомненно был знаком с произведениями всех этих авторов; от Дамаскина и Кипря- нина к Иоанну Иерусалимляни ну и автору Речи против Константина

Кабаллина ; отсюда к VII Вселенскому Собору, и далее к Феодору Студиту и патриарху Никифору. И через всю эту цепь православной апологетики красной и связующей нитью проходит мысль, что иконами подтверждается истинность воплощения Христова и обличается неверие в истинность этого таинства. Повторяем еще раз: попытка низведения этой основоположной для всей православной литературы об иконопочитании мысли до положения вынужденного, полемического контраргумента, опрокидывается как историческими данными, так и философско-богословской экзегезой сочинений православных апологетов»26.

-

2) иконоборцы нарочито приписали иконе «тождество» с изображаемым, говоря, что истинная икона должна быть единосущна изображаемому на ней лицу, что есть нонсенс или схоластический извод из аристотелевского учения.

Г. А. Острогорский пишет, что «понятие образ , икона в представлении иконоборцев означало нечто совсем иное, чем в представлении иконопочитателей: коль скоро для иконоборцев истинной иконой могло считаться лишь нечто такое, что было тождественно со своим архетипом , то только причастие они и могли признать иконой Христа. Для православных же иконопочитателей именно потому причастие уже не было иконой — образом, что оно тождественно со своим архетипом . Здесь мы подходим к глубокому различию, коренным образом разъединявшему борющиеся партии в самых основах их мышления. Для православных иконопочитателей икона не только не была единосущна (ομooύσιον) своему архетипу или тождественна с ним (ταυτόν), каковой в иконоборческом представлении она должна бы была быть, — напротив, согласно православным апологетам святых икон, в самом понятии слова икона (εικών) заключается сущностное различие образа от его архетипа »27.

Далее Острогорский приводит развернутое объяснение элементарной нелогичности тезиса иконоборцев, тщащихся навязать псевдо-логическое долженствование реальности:

«Икона есть подобие архетипа… или подражание архетипу и отражение его, своей сущностью, однако, от архетипа она отлична; икона сходна с архетипом благодаря совершенству искусства подражания, сущностью же она от архетипа отлична. „Ибо если бы ни в чем она не отличалась от архетипа, то это была бы и не икона, а ничто иное, как самый архе-тип“. Так говорит патриарх Никифор. А у Иоанна Дамаскина читаем: Отнюдь не во всем икона подобна прототипу, т. е. иконописуемому. „Ибо одно — икона, а другое — иконописуемое“.

Икона известным образом связана с изображенным на ней лицом. Поэтому и честь, оказываемая иконе возносится к ее первообразу, как утверждали, ссылаясь на слова Василия Великого, православные иконопочитатели; и наоборот, поношение иконы означает поругание ее прообраза. Икона в известном смысле сопричаствует своему архетипу, открывает возможность вступления в сношение с архетипом, открывает возможность его познания, но в существе своем она остается от прообраза отличной.

Для православных иконопочитателей прямо непонятно утверждение иконоборцев, что икона и изобразуемый на иконе предмет должны быть тождественны. С присущим ему темпераментом говорит Феодор Студит: „Никто же не будет столь безумен, чтобы истину и тень ее… архетип и изображение его, причину и следствие мыслить по существу (κατ ουσίαν) тождественными“. Но ведь это-то как раз и делает, как мы видели, Константин V. Создается впечатление, что борющиеся партии вообще друг друга более не понимают, говорят на двух различных языках.

Положению Константина V: „если истинна икона, то она должна быть единосущна иконописуемому“ — противостоят диаметрально противоположные утверждения вождей православной партии: „Одно — икона, другое — иконописуемое“ и „сущностью же [икона от архетипа отлична, ибо если бы ни в чем она не отличалась, то это была бы и не икона“…»28.

Фактически Острогорский выявляет в дискурсе иконоборцев формалистическое злоупотребление аристотелевской логикой, одновременно показывая диалектическое здравомыслие иконопочитателей:

«Иконоборческому мышлению доступно лишь два рода соотношений между предметами — их тождество и их различие. В сознании же православных иконопочитателей укладывается возможность известной связи двух предметов, известного соучастия одного в другом, даже и в том случае, когда сущностного тождества между ними не существует. Как продолжателям философских традиций антиномичного мышления православной догматики, иконопочитателям, помимо простых формул А = А и А1 ≠ А, непосредственно очевидна была возможность одновременного различия и тождества,— ипостасного различия при сущностном тождестве (триединство!) и ипостасного равенства при сущностном различии (святые иконы!). Икона коренным образом отлична от своего архетипа κατ ουσίαν, она ему равна καθ υπόστασιν, или κατα το ονομα. Потому плодом чистейшего недоразумения нужно признать все усилия иконоборцев доказать, что икона не в состоянии передать истинного соотношения обеих природ Христовых29. — Православные никогда и не стремились передать в иконе что-либо сущностно соответствующее природам Христа. Изобразуется на иконе, как ясно указывает Феодор Студит, вовсе не природа, а ипостась»30.

Таким образом, можно предположить, что сам ход иконоборческой полемики ставит ряд вопросов, касающихся собственно мотивации иконоборческого дискурса: что это — «латентный рационализм» и связанное с ним неадекватное (нарочитое) употребление привычных, если не сказать «школьных», трактовок онтологических категорий (природа, ипостась, сущность) в рамках аристотелевской схоластики в византийской интеллектуально-духовной элите? Или же это — оторванная от веры и духовной жизни софистика ради самой софистики?31 А, может быть, это — искреннее (но упорное) заблуждение и непонимание диалектики оппонентов? Более того, чрезвычайно важно понять, как можно избежать подобных перекосов в теологических рассуждениях. В чем залог духовного, богословского «трезвомыслия»? До каких пределов можно надеяться, что логосное выражение религиозного опыта будет адекватным высвечиванием в слове духовных реалий?

В заключение следует сказать, что изучение богословско-философской проблематики и понятийного аппарата, ее сопровождающего, напрямую связано с корректным изучением и внятной интерпретацией соответствующих византийских источников. Г. А. Острогорский был одним из тех, кто еще на исходе первой четверти ХХ века своими немногочисленными работами, посвященными иконопочитанию, сумел задать весьма высокую планку научной аналитики, о чем свидетельствует тот факт, что к его трудам обращаются вновь и вновь современные исследователи, занимающиеся изучением наследия средиземноморского культурного ареала в целом и византийского богословско-философского дискурса в частности.