Юртообразные жилища и постройки X-XII вв. на Самосдельском городище

Автор: Болдырева Екатерина Михайловна, Васильев Дмитрий Викторович, Зиливинская Эмма Давидовна

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена публикации ряда юртообразных жилищ X-XII вв., обнаруженных в ходе раскопок на городище Самосделка и на примыкающем к нему Левобережном Самосдельском селище в дельте Волги. Городище известно как место предполагаемой локализации средневековых городов Саксин (XI-XIV вв.) и Итиль (IX-X вв.). В статье кратко характеризуется планиграфия памятника и условия обнаружения четырех круглоплановых жилищ. Три из них относятся к X в. и датируются хазарской эпохой. Одно жилище имеет более сложную конструкцию и относится к периоду расцвета города Саксина (XI-XII вв.) Анализируются конструктивные особенности жилищ, приводятся археологические и этнографические аналогии как жилищам в целом, так и отдельным их элементам. Две ранние круглоплановые постройки не имели внутри следов очага, поэтому мы можем считать их не жилищами, а юртообразными сооружениями хозяйственного назначения. Имелись очаги в одной постройке X в., обнаруженной на периферии Левобережного селища, а также в сооружении XI-XII вв. в центральной части городища. Эти сооружения мы можем с полным правом называть именно юртообразными жилищами. Последняя постройка имеет самую сложную конструкцию, она выполнена с использованием обожженного кирпича квадратной формы для обкладки края суфы и стен в цокольной части. Кирпичи использовались также в качестве опор для жердей и столбов. Наличие кирпичей свидетельствует о времени возникновения этого жилища после разборки стен цитадели городища на строительный материал. Обнаруженное жилище является подтверждением слов Абу Хамида ал-Гарнати, который писал, что в городе Саксине знатные огузы имеют большие «шатры», подобные куполам, вмещающие большое количество людей. Прямые аналогии подобным жилищам мы можем найти в конструкции казахских юртообразных построек XIX - начала XX века.

Самосдельское городище, хазарская эпоха, город саксин, дельта волги, юртообразное жилище

Короткий адрес: https://sciup.org/149132024

IDR: 149132024 | УДК: 902/904 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2020.1.12

Текст научной статьи Юртообразные жилища и постройки X-XII вв. на Самосдельском городище

СТАТЬИ

DOI:

Цитирование. Болдырева Е. М., Васильев Д. В., Зиливинская Э. Д., 2020. Юртообразные жилища и постройки X–XII вв. на Cамосдельском городище // Нижневолжский археологический вестник. Т. 19, № 1. С. 211–229. DOI:

Самосдельское городище располагается в западной части дельты Волги, около села Самосделка Камызякского района Астраханской области, в 45 км к югу от Астрахани. Археологические раскопки на нем ведутся уже 20 лет Поволжским археологическим отрядом Государственного исторического музея и комплексной совместной археологической экспедицией Астраханского государственного университета и Института этнологии и антропологии РАН [Васильев, 2015, с. 194–195].

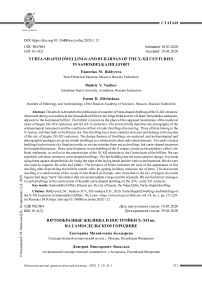

Городище в целом состоит из трех частей – собственно городища, располагающегося на островке, окруженном пересохшими ныне протоками (здесь на аэрофотоснимках и космоснимках читаются остатки кирпичной крепости), Левобережного селища (отделенного от островка с крепостью ныне существующей рекой Старая Волга) и Правобережного селища (на правом берегу Старой Волги, ниже по течению от центральной части городища) (рис. 1). В центральной части городища, внутри крепости, культурные отложения достигают мощности до 3 м, за пределами же крепости средняя толщина культурного слоя составляет около 50 см [Васильев, 2015, с. 207–209].

На настоящий момент раскопками вскрыто свыше 1500 кв. м в центральной, островной части городища (доведены до материка раскопы № 1 и 2, а также начаты работы на раскопе № 3), исследован значительный участок культурного слоя на Левобережном Самосдельском селище (на левом берегу Волги) [Васильев, 2018].

В ходе исследований была выдвинута гипотеза, согласно которой верхние и средние слои Самосдельского городища исторически соотносятся с существовавшим здесь в XI– XIV вв. городом Саксин [Васильев, Зиливин-ская, 2011, с. 158–166]. Предполагается также, что в нижних слоях городища содержатся остатки города хазарского времени, который вполне может быть атрибутирован как остатки столичного центра Хазарии – города Ити-ля (Атиля) [Зиливинская, Васильев, 2008, с. 224–226]. Исследования на городище продолжаются, выдвинутые предположения проверяются на практике. Если версия по поводу локализации Саксина выглядит непротиворе- чивой и не встречает серьезных возражений со стороны исследователей, то вопрос относительно атрибуции нижних слоев городища продолжает оставаться открытым. Сложность изучения слоев хазарского времени состоит в том, что в цитадели они сильно переработаны позднейшими хозяйственными ямами. Кроме того, здесь они труднодоступны из-за мощности перекрывающих отложений постхазарской эпохи. Вне пределов крепости культурные отложения в центральной части городища еще не изучались. Однако ряд затопленных и размытых жилищ X века был выявлен в раскопе на Левобережном селище. Здесь поверх слоя хазарского периода был зафиксирован слой затопления, а выше – слой золотоордынского поселения [Васильев, 2018].

Данная статья будет посвящена одной разновидности сооружений, которые встречаются на Самосдельском городище – юртообразным жилищам. До недавнего времени мы предполагали, что они являются характерной особенностью только слоев хазарского времени [Васильев, Зиливинская, 2011, с. 162– 163], однако исследования последних лет показали, что это не совсем так.

Прежде всего необходимо определиться с терминологией. Под термином «юртообразное жилище» мы подразумеваем округлое в плане жилище, которое может быть заглублено в землю и имеет из-за своей округлой формы сходство с юртой – традиционным жилищем кочевников. «Юртообразное жилище» не является переносным – оно стационарно. Об этом могут свидетельствовать такие конструктивные особенности, как котлован, жердевые и плетневые конструкции стен, обмазка стен глиной, стационарные очаги или печи внутри. Специальных исследований, посвященных «юртообразным жилищам», в археологической и этнографической литературе довольно мало. Применительно к историческому периоду и этнокультурной среде, которые изучаются в ходе раскопок на Самосдель-ском городище (эпоха Хазарского каганата и постхазарское время), мы можем назвать лишь обобщающую работу В.С. Флерова «Раннесредневековые юртообразные жилища Восточной Европы» [Флеров, 1996]. В ней автор описывает и предпринимает попытку систематизации многочисленных круглых в пла- не жилищ, обнаруженных на памятниках археологии хазарского времени. Касаясь вопросов терминологии, В.С. Флеров говорит, что в литературе можно встретить самые разные определения подобного рода жилищ – овальные полуземлянки, бесстолбовые постройки, круглые и овальные жилища, жилища типа юрты, круглоплановые и просто «юрты». Но последний термин автор исключает сразу, поскольку юрты – жилища переносные, а все описанные им конструкции – стационарные. Приемлемым термином В.С. Флеров считает «круглоплановое жилище». Он, по словам автора, достаточно нейтрален и не несет дополнительной смысловой нагрузки относительно кочевого или оседлого образа жизни владельцев. Но, однако, этот термин внеис-торичен, охватывает все округлые в плане жилища, возникавшие в ходе истории человечества, и поэтому не отражает конкретно-исторических условий возникновения подобного типа жилищ в хазарскую эпоху [Флеров, 1996, с. 6]. Склоняясь к применению термина «юртообразное жилище», В.С. Флеров тем самым указывает на существование генетической связи юрты – кочевнического переносного жилища и тех округлых в плане стационарных жилищ, которые обнаруживаются на многочисленных поселениях хазарского времени на территории Восточной Европы. В.С. Флеров прямо говорит, что юрта является прототипом стационарного юртообразного жилища. Позволим себе согласиться с данной точкой зрения, поскольку подобный ход эволюции жилищ вполне согласуется с эволюцией хозяйственного уклада населения Хазарского каганата в VIII–X вв., так как это время характеризуется переходом части населения каганата, находившейся в орбите влияния городской экономики, к оседлости или полу-оседлому образу жизни.

В.С. Флеровым юртообразные жилища Восточной Европы трактуются как признак оседания на землю кочевников (а именно – болгар) в рамках культуры Хазарского каганата [Флеров, 1996, с. 59–60].

Первые юртообразные жилища на Само-сдельском городище были исследованы в раскопе № 1 в 2005 году. Возможно, правильнее будет их именовать юртообразными постройками или сооружениями, так как внутри у них не было обнаружено следов очагов. Выявлены они были на уровне материка и относились к наиболее раннему времени существования городища.

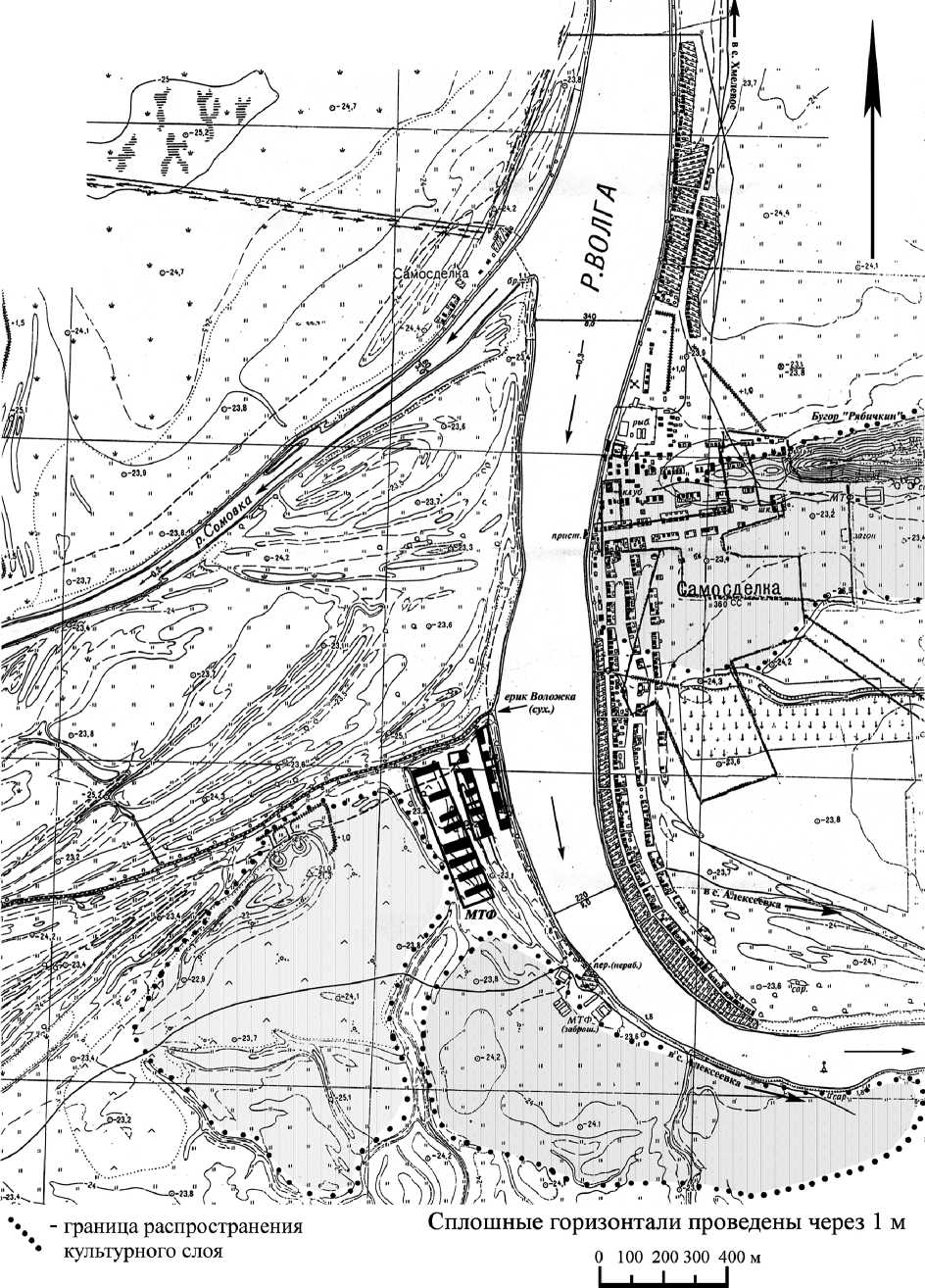

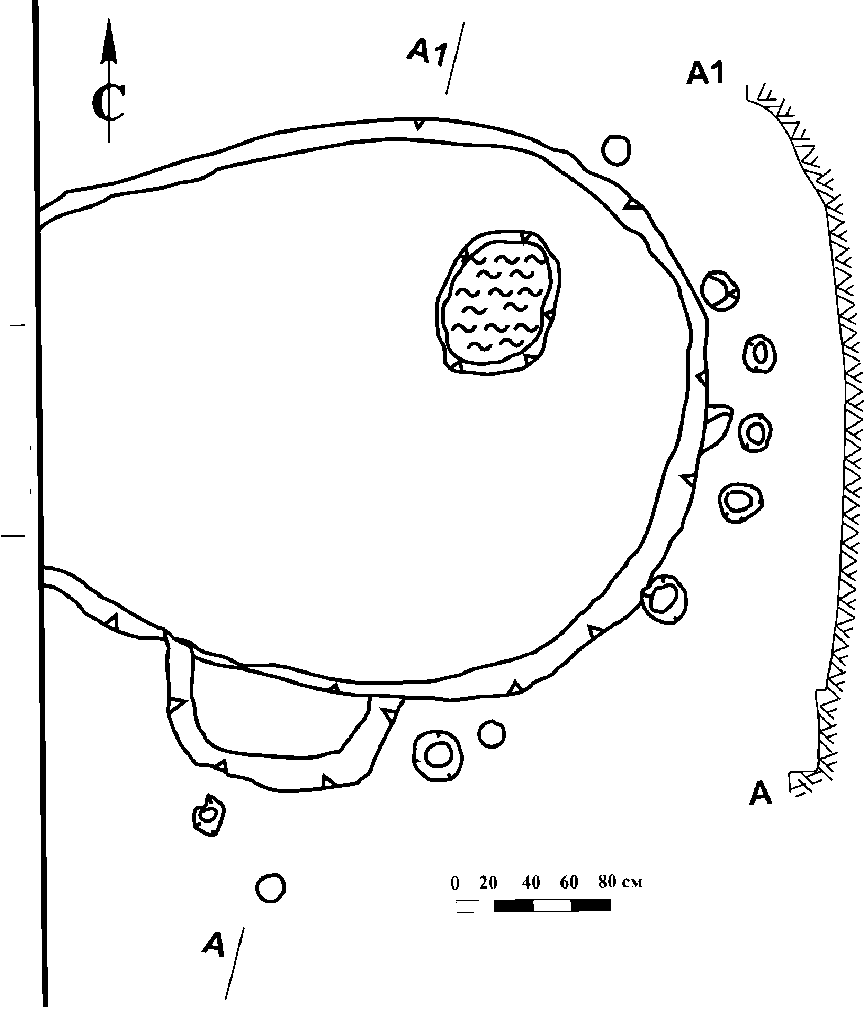

Одно из них (рис. 2) представляло собой яму практически правильной округлой формы с прямоугольным выступом с южной стороны [Васильев, Ермилов, 2011, с. 49–50; Зили-винская, 2011, с. 24]. Глубина котлована жилища в среднем 58 см, диаметр 2,84–3,24 м. По периметру ямы на северном, западном и южном бортах были прослежены семь лунок, оставленных жердями каркаса жилища. Примыкающая с юга прямоугольная яма имела глубину около 30 см от впускного уровня, длину 1,24 м и ширину 1,0–1,4 м. По периметру ямы вдоль бортов на дне прослежены лунки диаметром около 6–7 см от жердей или колышков, которые удерживали деревянную облицовку песчаных боковых стен. Между стенками ямы и колышками были расчищены остатки уложенных на ребро досок. Плоское дно прямоугольной ямы было выстлано древесными плахами, которые, вероятно, составляли деревянную конструкцию пола. Эту примыкающую яму мы можем трактовать как входной тамбур в юртообразное жилище. Под досками предполагаемого пола тамбура были обнаружены два альчика – бараньих астрагала. Есть многочисленные свидетельства, в том числе и этнографического характера, об имевшейся у кочевых народов традиции закладывать альчики у входа в юрту в качестве оберега [Бикинеев, 2004, с. 52–53].

Заполнение котлована жилища и входа состояло преимущественно из слежавшихся деревянных жердей, обмазанных серой материковой глиной, которые могут являться остатками конструкции стен и перекрытия. На дне, как уже было сказано выше, не было обнаружено следов очага. Возможно, жилище было оборудовано жаровней или же оно было летним. Кроме того, постройка могла носить сугубо хозяйственный характер.

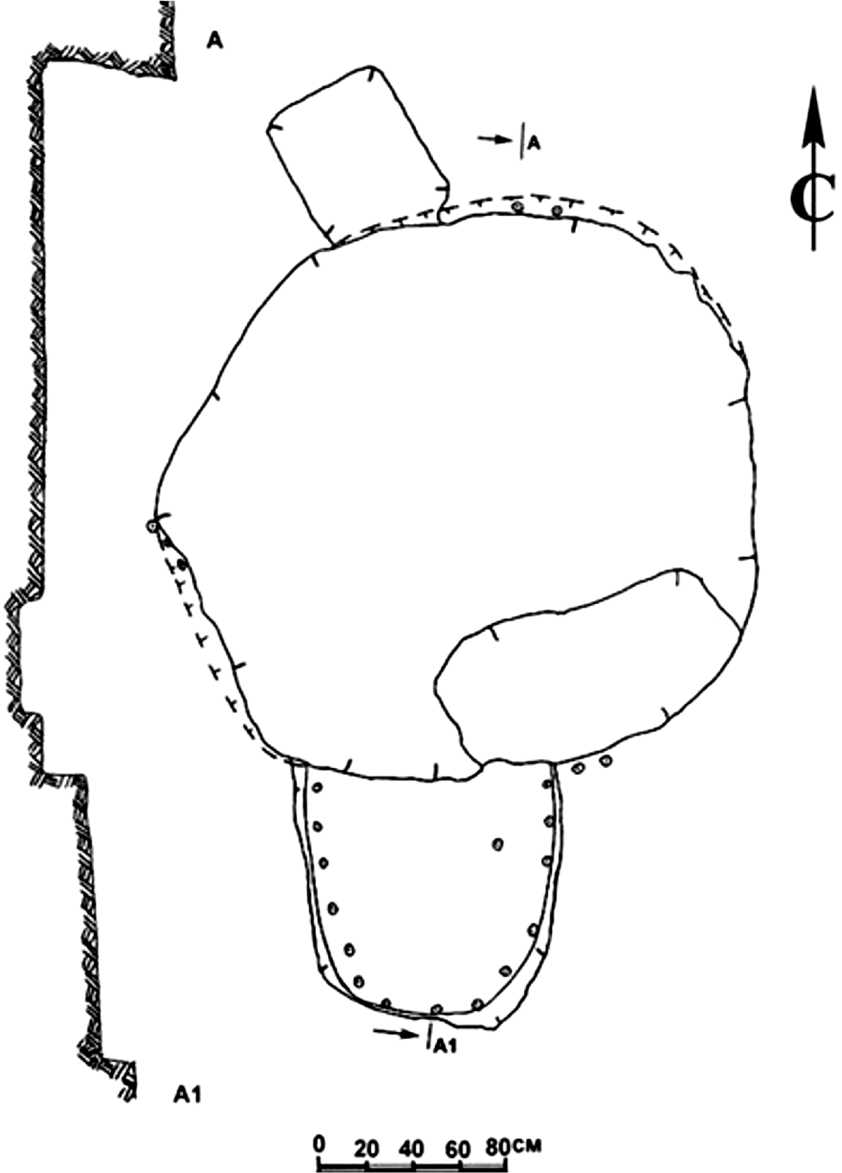

Еще одно юртообразное жилище (рис. 3) было круглым в плане (диаметром 4,6–4,8 м) без входного тамбура [Васильев, Ермилов, 2011, с. 52–53; Зиливинская, 2011, с. 24–25]. Котлован сооружения был выкопан в материке и имел глубину 65–70 см относительно уровня материка. Яма котлована имела отвес- ные стенки и плоское дно. Стенки ямы были песчаными, и для укрепления их обмазали тонким слоем серой материковой глины. Дно котлована сооружения было глинистым, ровным. На дне обнаружены также многочисленные жердевые ямки диаметром от 2 до 10 см. Ямки располагались беспорядочно и не образовывали никакой конструкции. Вероятно, они остались от каких-то шестов или палок, которые в разное время втыкались в пол постройки для различных хозяйственных нужд. По периметру ямы котлована сооружения на материке также прослеживались жердевые и столбовые ямки от деревянных конструкций, образовывавших каркас стен.

Внутри этого юртообразного жилища были найдены фрагменты гончарных сосудов – кружек и триподов, а также стеклянные бусы, перстни и браслеты, лазуритовая подвеска, куски янтаря, изделия из меди и даже маленький золотой слиточек. Эти находки свидетельствуют о том, что здесь могли проживать люди довольно высокого ранга.

Разрез заполнения свидетельствует о том, что после того как жилище было заброшено, заполнение его подожгли. Вероятно, к тому времени яма была превращена в помойку. В горелом слое встречаются многочисленные рыбьи кости, а также остатки рыбы с чешуей, спекшиеся от сильного жара в сплошную массу. Также в горелом слое был найден плотный завал битой керамики. Потом этот горелый слой разровняли и поставили на него прямоугольное в плане турлучное сооружение, которое в свою очередь сгорело при общем пожаре, прослеженном в этой части городища.

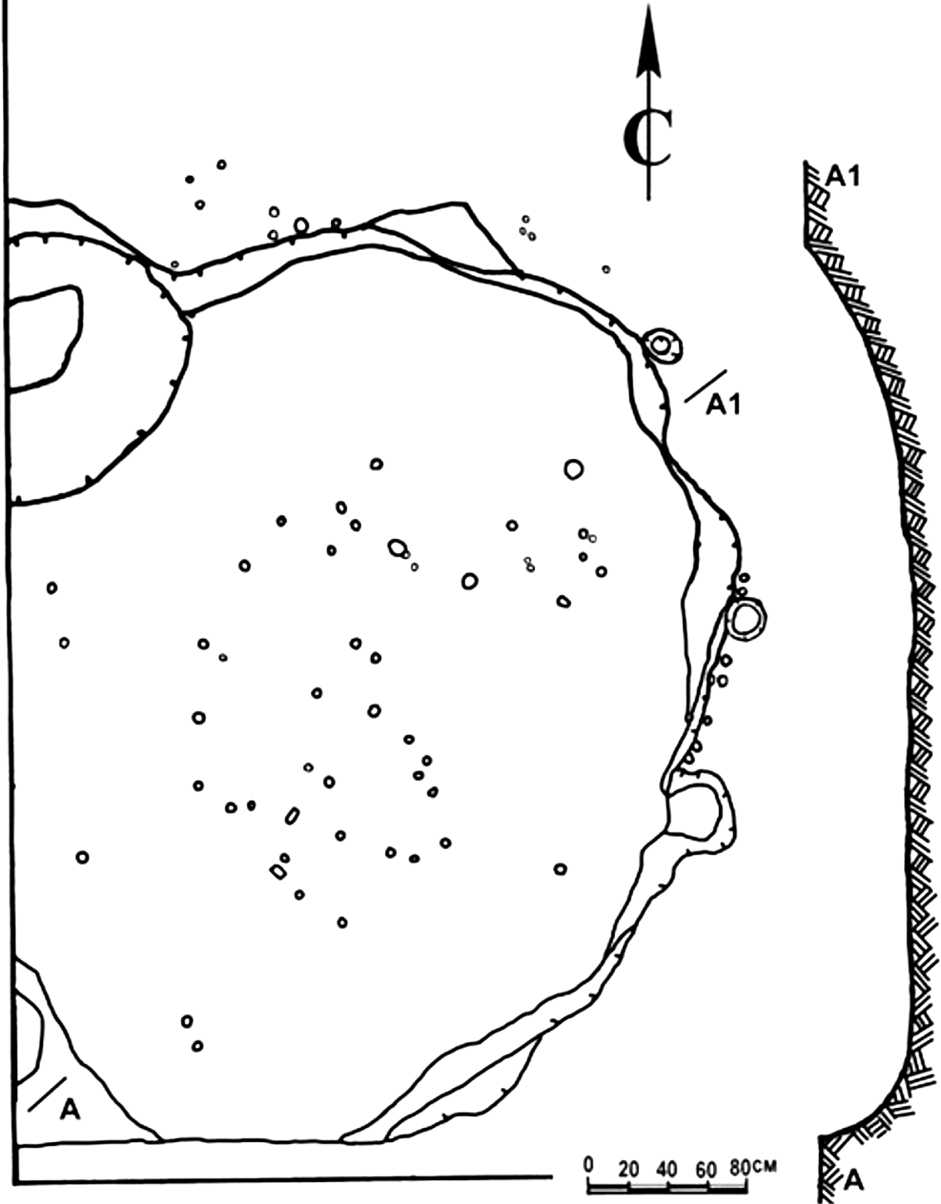

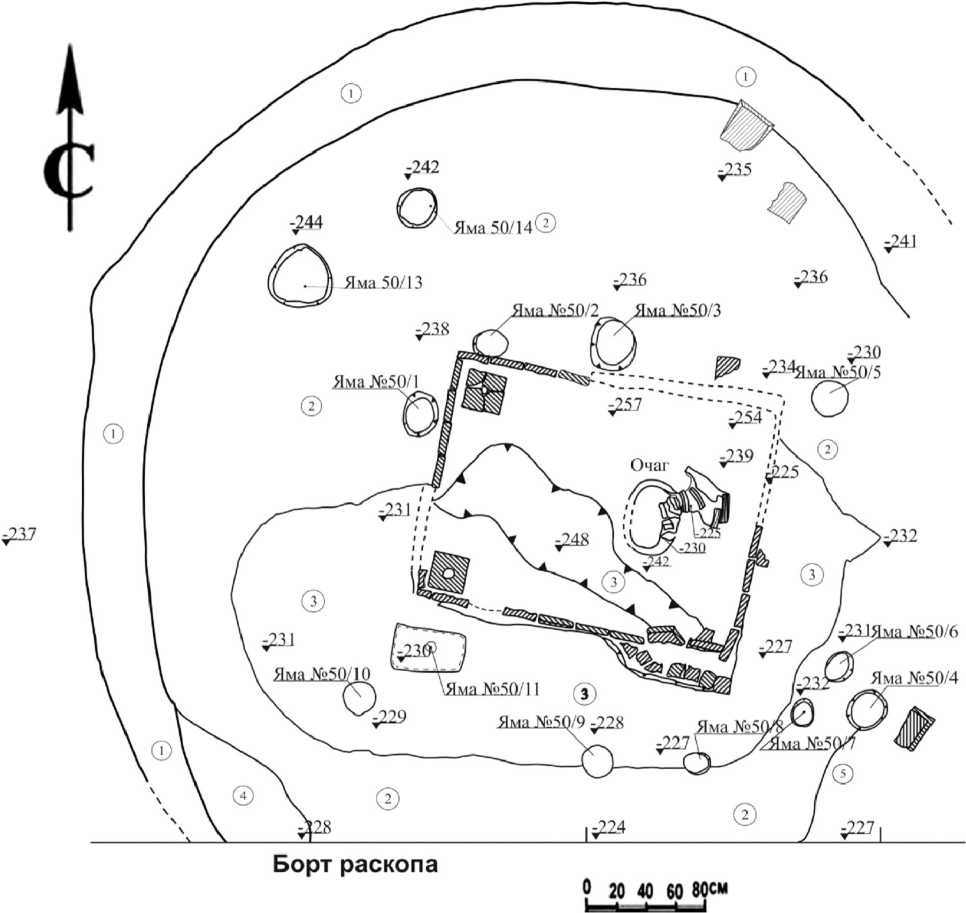

Как было сказано выше, на Левобережном Самосдельском селище были обнаружены размытые водой и перекрытые иловыми отложениями юртообразные жилища [Васильев, 2018, с. 27–29]. Одно из них (сооружение № 3) сохранилось хорошо, потому что оно было затоплено моментально и недолго находилось в прибойной зоне после разлива реки (рис. 4). Оно представляет собой овальную яму размерами 4 х 5 м и средней глубиной 35 см. С южной стороны к основному котловану примыкает округлая яма входа со ступенькой размерами 1 х 0,5 м и глубиной 30 см. По краям жилища обнаружено десять столбовых и жердевых ям диаметром 10–12 см, оставшихся от несущих конструкций стен. В данном сооружении по центру пола, ближе к северо-восточной границе сооружения, зафиксирована очажная яма округлой формы размерами 80 х 40 см. Исходя из этого данное сооружение можно с полным правом называть юртообразным жилищем. В заполнении сооружения, которое представляло собой слой речного ила с ракушками, в придонной части были обнаружены фрагменты черноглиняной и сероглиняной лепной керамики.

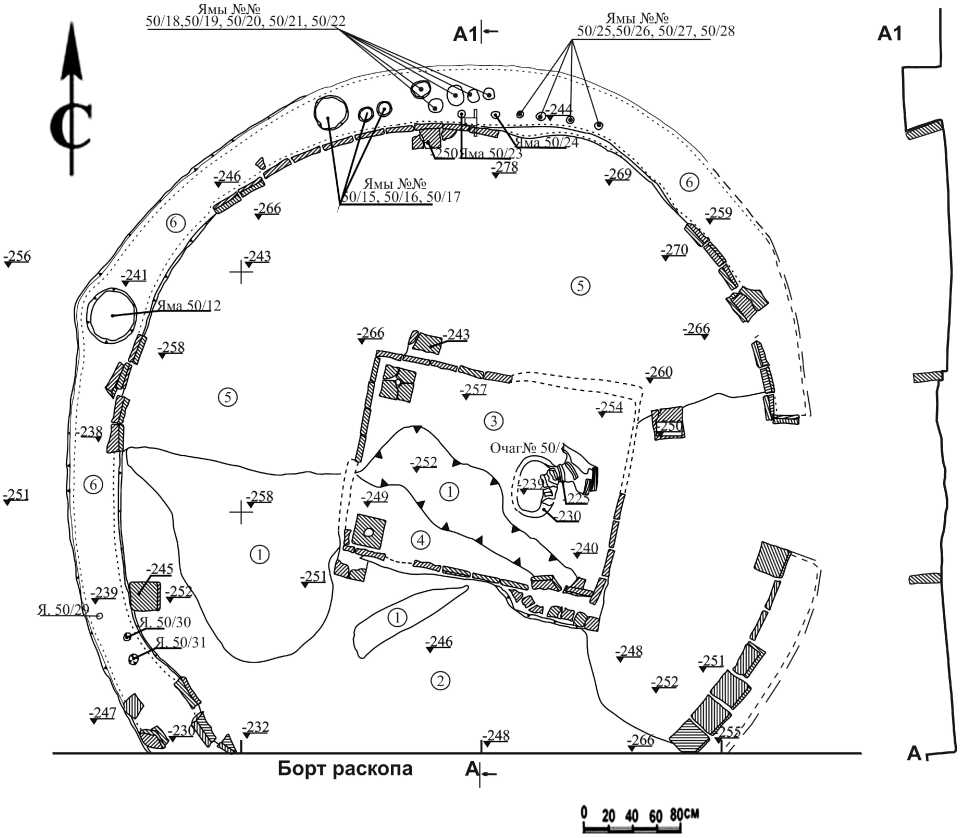

На раскопе № 2 в центральной части городища был выявлен ряд юртообразных жилищ, одно из которых представляет особенный интерес. Круглоплановое сооружение, которое датируется XI–XII вв., было обнаружено и изучено в 2017 г. на уровне с 8 по 10 пласты раскопа. Оно получило внутренний порядковый номер 50 [Болдырева, 2017]. Датировка сооружения была дана по общему контексту раскопа. Жилой квартал, в который было встроено юртообразное жилище, представлял собой третий уровень жилищ, если считать от поверхности раскопа. Поверхность раскопа была перекрыта слоем донных отложений XIII–XVIII вв., ниже располагались остатки размытых в ходе затопления городища сооружений начала XIII в., еще ниже – застройка многокомнатными сооружениями середины XII века. Юртообразное жилище было встроено в плотную городскую застройку и, вероятнее всего, являлось самостоятельным жилищем в окружении квадратных и прямоугольных стационарных домов, так как имело собственный выход, который был обращен на улицу, а не внутрь квартала.

Возникновение сооружения относится, видимо, ко второй половине – концу XI в., поскольку оно является первым объектом, появившимся поверх слоя разрушенных мощным пожаром прямоугольных наземных жилищ. Данный слой пожара встречается на Само-сдельском городище примерно на уровне 10– 11 пластов на двух раскопах, доведенных до материка, и датируется второй половиной XI века. Связывается он с набегами кыпчаков, которые тревожили город Саксин в XI веке [Мартынова, 2020, с. 281–283]. Видимо, один из этих набегов носил катастрофический характер для города.

Жилище имело форму круга диаметром около 6 м (максимальный размер с востока на запад – 616 см). На уровне поверхности пожарища были возведены глинобитные стены на жердевом каркасе (рис. 5 и 6). Стены сооружения представляли собой массив рыхлой серо-желтой пахсы с примесью углей. Каркасом для стен служили столбы и жерди, от которых сохранились ямы, обнаруженные в массиве основания стены. При этом, судя по расположению ям, столбы находились по центру массива стены, а жерди – ближе к краю. Столбы и жерди были оштукатурены глиной. По внутренней границе от уровня пола и выше стена была обложена обожженными кирпичами, поставленными на ребро. В восточной части сооружения кирпичи обкладки формируют дверной проем, обращенный к востоку. Часть кирпичей, установленных на ребро, в процессе разрушения сооружения завалились внутрь и стали плосколежащими. В конструкции внешней стены был прослежен ряд столбовых и жердевых ям. Южный край стены остался неисследованным, поскольку уходит в южный борт раскопа, а юговосточный край сооружения оказался разрушенным хозяйственной траншеей, исследованной в 2016 году.

Внутреннее пространство сооружения было организовано следующим образом. Пристенная часть помещения представляла собой сплошную кольцевую суфу (лежанку) (рис. 6–8). В центральной части помещения был обнаружен заглубленный по отношению к суфе прямоугольный участок пола с очагом. По внутреннему периметру край суфы был обложен обожженными кирпичами, установленными на ребро. Размеры получившегося заглубленного помещения: 206 х 164 см. Кирпичи выложены цепочкой в один слой, их верхняя граница фиксируется отметках от -209 до -236 см, а нижняя – на уровне отметок -239/-262. Центральную часть пола занимал открытый круглый очаг. Крыша сооружения в центральной части подпиралась жердями, основаниями для которых служили обожженные кирпичи. В СЗ и ЮЗ углах помещения на уровне пола (на отметках -247 и -253) было расчищено по одному обожженному плоско-лежащему кирпичу. Размеры кирпичей 24 х 24,5 х 4 см и 24 х 23 х 4 см. Посередине обоих кирпичей имелись круглые отверстия диаметром порядка 6,5 см.

Первоначально было сделано предположение, что первичный пол сооружения (предполагаемого первого строительного периода) должен находиться на уровне слоя нижележащего пожарища. Об этом говорило и наличие обкладки основания стены обожженными кирпичами изнутри по одному уровню. Однако в поперечном разрезе заполнения обмазка пола не была зафиксирована, не фиксировались также и слои натоптанных полов. Заполнение суфы представляло собой не постепенно накопившиеся следы натоптанного пола и обмазки, а единовременную засыпку.

В западной части пола и у северной границы стены в ходе выборки заполнения суфы было расчищено три кирпича, служивших опорой для столбов, которые дополнительно подпирали крышу и разграничивали участки суфы. Также на поверхности суфы были выявлены 13 столбовых ям. Они выполняли, скорее всего, функции основ для каких-то перегородок, но могли также использоваться и для установки в них жердей для опоры крыши. Размеры ям - от 36 х 30 до 19 х 15 см, глубина – около 10–15 см.

Тем не менее, несмотря на отсутствие полноценного второго строительного периода, в жилище была зафиксирована замена очага. Поверх первого очага был установлен второй очаг, представлявший собой внутридомовой тандыр, стоявший открыто в центре помещения, а не встроенный в лежанку или тумбу. Размеры очага 56 х 42 см. Заполнением его служил слой рыхлой золы серого цвета с углями.

Вокруг западной, южной и восточной границ сооружения в плане читается пятно горелого рыхлого пестрого турлука. Возможно, это остатки рухнувшей крыши сооружения. Исходя из этого можно предположить, что перекрытием сооружения служили вязанки тростника, плотно уложенные и обмазанные снаружи глиной.

В процессе выборки заполнения сооружения было обнаружено несколько индивидуальных находок: фрагмент стенки сосуда с тамгообразным знаком, костяная пуговица, красноглиняная круговая крышка, сфероконус из серой глины, фрагмент стеклянного сосуда (ножка), заготовка под костяную рукоять ножа.

Раннесредневековые юртообразные жилища обнаруживаются на огромной территории от Волги до Нижнего Дуная и от Среднего Дона до Северного Кавказа [Флеров, 1996]. Интересно отметить, что до недавних пор было известно лишь одно юртообразное жилище в Поволжском регионе, а именно в Би-ляре [Флеров, 1996, c. 26, 83]. На Нижней Волге юртообразные жилища до раскопок Самосдель-ского городища известны не были.

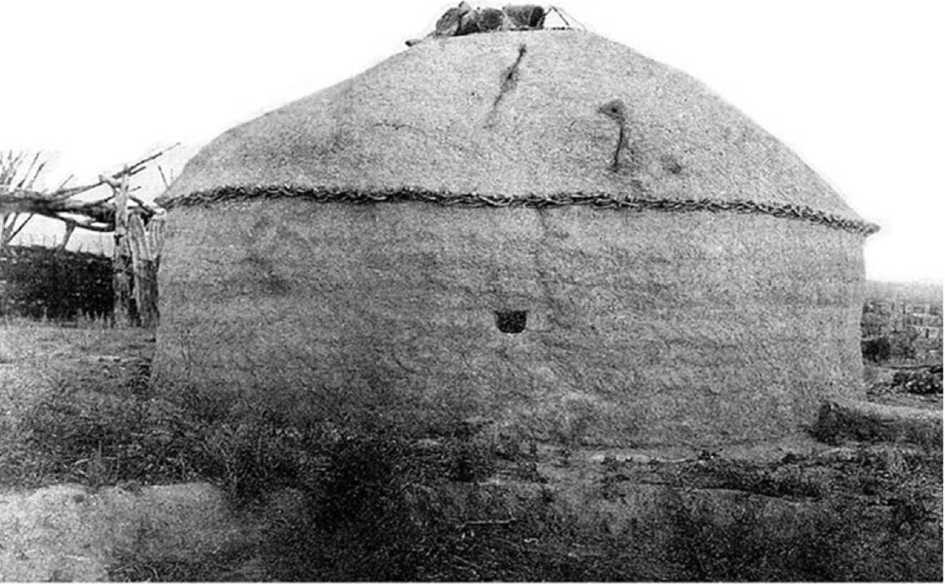

Постройки, подобные нашим юртообразным жилищам, встречаются и у поздних кочевников при оседании их на землю. Так, например, у казахов в XIX в. наблюдались юртообразные постройки – шошала (рис. 9).

Шошала существовали нескольких вариантов: плетневые ( шарбак уй ), дерновые, саманные, каменные и бревенчатые ( дукен ). Плетневые шошала можно разделить на следующие виды: 1) со стенами из двойного плетня с пространством, заполненным землей; 2) со стенами из двойного плетня без заполнения; 3) со стенами из одинарного плетня. Шарбак уй строили следующим образом: поверх плетневых стен, поставленных по кругу, возводилась крыша. Для этого в центре жилища по четырехугольнику (50–80 см) вкапывались четыре столба-подпорки для крыши, скреплявшиеся сверху четырьмя поперечными перекладинами.

На эти перекладины укладывали жерди, нижние концы которых крепили на стенах, а в центре кровли оставляли отверстие. Жерди покрывали камышом, хворостом, сеном, сверху засыпали землей. На отверстие помещали деревянную круглую основу крыши от юрты – шанырак – и закрывали ее войлоком, шанырак использовали так же, как в юрте. Дверь делали из плетня, циновки или войлока. Очаг выкапывался посередине жилища. Окон не было. Крыша шарбак уй из одинарного плетня землей не засыпалась [Наумова, 2000, с. 128]. Круглое в плане жилище казахов – шошала, несомненно, имеет своим прототипом юрту. Как видно из приведенного выше описания, в конструкции шарбак уй можно обнаружить аналогию некоторым элементам, зафиксированным в сооружении 50. Прежде всего бросается в глаза каркасно-жердевая конструкция стен, которые изначально имели основу из плетня и были плотно оштукатуре- ны глиной. Кроме того, мы наблюдаем в углах квадратного участка пола между суфами кирпичи с отверстиями для жердей, которые подпирали крышу. Вполне вероятно, что здесь изначально имелось четыре столба, на которые опиралась квадратная рама, перекрывавшаяся шаныраком для выпуска дыма из очага.

Связь юртообразных построек с юртой ярко видна на примере жилищ полуоседлых монголов Внутренней Монголии; их мазанки имеют юрту в качестве каркаса – утепленные тростником решетчатые стенки старой юрты и обрешетки ее крыши обмазываются смесью глины с соломой [Наумова, 2000, c. 127].

Обнаружение юртообразных построек в слоях хазарского времени на Самосдельском городище еще раз подтверждает их культурно-историческую интерпретацию, так как юртообразные жилища являются непременным атрибутом практически на всех хазарских городищах. Однако обнаружение юртообразного жилища в слоях XI–XII вв. оказалось для нас некоторой неожиданностью. Тем более неожиданно, что это жилище было встроено в регулярную уличную планировку в условиях очень плотной застройки. Все юртообразные жилища в нижних слоях памятника располагаются бессистемно, в условиях хаотичной застройки. Во всяком случае, на настоящий момент планировочные схемы городской застройки для раннего периода существования Самосдельского городища не выявлены.

Однако обратимся к сочинению Абу Хамида ал-Гарнати, арабского странствующего факиха (правоведа) родом из Гранады, который 20 лет своей жизни провел в городе Саксине и оставил нам наиболее подробное описание города. Описывая огузов – основное население города Саксина и его окрестностей, ал-Гарнати пишет, что «у них большие дворы, а в каждом дворе – покрытый войлоками шатер, огромный, как большой купол, один вмещающий сто и больше человек» [ал-Гарнати, 2010, с. 31]. Мы считаем, что эти сведения относятся не ко всем огузам, а лишь к эмирам, которые держали в городе свои стационарные дома, во дворах которых стояли кочевнические шатры. Встроенный в городскую планировку круг- лоплановый дом прекрасно иллюстрирует эти слова ал-Гарнати.

Обратим внимание еще на одну особенность описанного жилища в сравнении со всеми остальными. Эта постройка имеет самую сложную конструкцию, она выполнена с использованием обожженного кирпича квадратной формы для обкладки края суфы и стен в цокольной части. Кирпичи использовались также в качестве опор для жердей и столбов. Все эти кирпичи вторичного использования – они изготавливались явно не для того, чтобы быть использованными в ходе возведения юртообразной постройки. Одной из особенностей Самосдельского городища является именно наличие кирпича вторичного использования в составе конструкции в слоях XI– XIV вв. и практически полное его отсутствие в нижележащих слоях. Здесь он встречается только в виде отдельных обломков и крошки. По нашему предположению, весь кирпич, который массово представлен в средних и поздних слоях, был извлечен из стен цитадели, которая была выстроена в хазарский период (предположительно в начале X в.) [Васильев, Зиливинская, 2011, с. 162].

Наличие кирпичей свидетельствует о времени возникновения данного жилища в период после разборки стен цитадели городища на строительный материал. Это могло произойти в середине – второй половине XI века. В то же самое время в других жилищах не обнаружено не только кирпичных конструкций, но даже обломков кирпичей в заполнении. Это свидетельствует о том, что в период возведения этих жилищ стены крепости еще не подвергались разрушению и разборке на кирпич.

Традиция установки юрт или шатров во дворах усадеб оседающей в городах кочевой знати археологам хорошо известна по материалам археологии Золотой Орды. Так, например, на Царевском городище были прослежены остатки юрт, установленных во дворе знатной усадьбы [Егоров, 1970, с. 181, рис. 11; Федоров-Давыдов, 1994, с. 59; Степи Евразии ... , 1981, с. 279, рис. 100]. Были обнаружены юрты и на Селитренном городище, к северу от общественной бани [Зиливинская, 1994, с. 118, рис. XLVII; Зиливинская, 2012, с. 165; Рудаков, 2007, с. 12]. Возможно, что не обычные жилые, а огромные по размерам и вместительные шатры или юрты были необходимы эмирам огузов не столько для проживания, сколько для совершения каких-либо общественных церемоний, связанных с управлением своим «племенем», кочевавшим в ок- рестностях города. Вполне вероятно, что в ходе дальнейших исследований на Самосдель-ском городище будут найдены юртообразные жилища или постройки еще больших размеров, которые будут соответствовать масштабам «шатров» в описании ал-Гарнати.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Самосдельское городище и его окрестности. План

Fig. 1. Samosdelka hillfort and environs

Рис. 2. Юртообразная постройка № 1 (Раскоп № 1, 2005). Раскопки Э.Д. Зиливинской

Fig. 2. Yurta-shaped dwelling No. 1 (Excavation no. 1, 2005). Excavations by E.D. Zilivinskaya

Рис. 3. Юртообразное жилище № 2 (Раскоп № 1, 2006). Раскопки Э.Д. Зиливинской

Fig. 3. Yurta-shaped dwelling No. 2 (Excavation no. 1, 2006). Excavations by E.D. Zilivinskaya

Борт раскопа

Рис. 4. Юртообразное жилище № 3 (Раскоп № 1 на Левобережном Самосдельском селище, 2018). Раскопки Д.В. Васильева

Fig. 4. Yurta-shaped dwelling No. 3 (Excavation no. 1 on the left Bank of Samosdelsky village, 2018). Excavations of D.V. Vasilyev

Рис. 5. Юртообразное сооружение № 50 (Раскоп № 2, 2017).

Ситуация на момент обнаружения. Раскопки Е.М. Болдыревой:

Обозначения слоев: 1 – рыхлая серо-желтая пахса с примесью углей; 2 – рыхлая серая супесь с золой, углями, обломками кирпича, костями животных и керамикой; 3 – горелый рыхлый пестрый турлук;

-

4 – твердый коричневый суглинок с примесью углей, обожженной глины, с костями животных и керамикой;

-

5 – твердая желто-коричневая пахса с углями и кирпичной крошкой

Fig. 5. Yurta-shaped dwelling No. 50 (Excavation No. 2, 2017). The situation at the moment of detection.

Excavations by E.M. Boldyreva:

Layer designations: 1 – loose gray-yellow clay with an admixture of coals; 2 – loose gray sandy loam with ash, coals, brick fragments, animal bones and ceramics; 3 – burnt loose mottled clay plaster;

-

4 – solid brown loam with a mixture of coal, burnt clay, animal bones and ceramics;

-

5 – hard yellow-brown clay-mass with coals and brick crumbs

Рис. 6. Юртообразное сооружение № 50 (Раскоп № 2, 2017). Ситуация после полной расчистки сооружения.

Раскопки Е.М. Болдыревой:

Обозначения слоев: 1 – горелый рыхлый красно-желтый турлук с примесью обожженной глины;

2 – твердый коричневый суглинок с примесью углей, обожженной глины, костями животных и керамикой;

3 – твердый серо-коричневый суглинок с золой; 4 – пахса средней плотности желтого цвета;

5 – твердый слоистый серо-коричневый суглинок с золой, углями, обожженной глиной и керамикой;

6 – рыхлая серо-желтая пахса с примесью углей

Fig. 6. Yurta-shaped building No. 50 (Excavation No. 2, 2017). The situation after the complete clearing of the structure.

Excavations by E.M. Boldyreva:

Layer designations: 1 – burnt loose red-yellow clay plaster with an admixture of burnt clay;

-

2 – solid brown loam with an admixture of coals, burnt clay, animal bones and ceramics;

-

3 – solid gray-brown loam with ash; 4 – medium-density yellow clay-mass;

-

5 – solid layered gray-brown loam with ash, coals, burnt clay and ceramics;

-

6 – loose gray-yellow clay-mass with an admixture of coals

Рис. 7. Cооружение № 50. Фото с северо-востока

Fig. 7. Structure No. 50. Photo from the North-East

Рис. 8. Сооружение № 50. Фото с севера

Fig. 8. Structure No. 50. Photo from the North

Рис. 9. Казахское юртообразное жилище шошала (по О.Б. Наумовой)

Fig. 9. Kazakh Yurta-shaped dwelling shoshala (after O.B. Naumova)

Список литературы Юртообразные жилища и постройки X-XII вв. на Самосдельском городище

- Ал-Гарнати, Абу Хамид, 2010. Сочинения. М. : Директ-Медиа. 184 с.

- Бикинеев Э. Р., 2004. Астрагалы как принадлежности для игр и обрядов // Перекрестки истории. Актуальные проблемы исторической науки : материалы Всерос. науч. конф. Астрахань : ИД «Астраханский университет». С. 49–53.

- Болдырева Е. М., 2017. Отчет об археологических исследованиях Поволжского отряда Средневековой археологической экспедиции Исторического музея в Камызякском районе Астраханской области в 2017 году. Городище Самосделка. Раскоп № 2. Участок № 3 // Архив ИА РАН : в 2 т. Т. 1 – 182 с. ; Т. 2 – 192 с.

- Васильев Д. В., 2015. Город и область Саксин в свете новых данных археологии // Поволжская археология. № 2 (12). С. 189–267.

- Васильев Д. В., 2018. Об археологических исследованиях в окрестностях села Самосделка в 2018 году // Перекрестки истории. Актуальные проблемы исторической науки : материалы XIV Всерос. науч. конф. (г. Астрахань, 17 мая 2018 г.). Астрахань : ИД «Астраханский университет». С. 27–29.

- Васильев Д. В., Ермилов С. В., 2011. Юртообразные жилища Самосдельского городища // Самосдельское городище: вопросы изучения и интерпретации : сб. науч. ст. Астрахань : Издатель Сорокин Роман Васильевич. С. 48–59.

- Васильев Д. В., Зиливинская Э. Д., 2011. К вопросу об интерпретации Самосдельского городища на разных этапах его существования // Самосдельское городище: вопросы изучения и интерпретации : сб. науч. ст. Астрахань : Издатель Сорокин Роман Васильевич. С. 158–166.

- Егоров В. Л., 1970. Жилища Нового Сарая // Поволжье в средние века. М. : Наука. С. 172–193.

- Зиливинская Э. Д., 1994. Жилые постройки Сарая по материалам раскопок 1984 года // Историко-археологическое изучение Поволжья. Йошкар-Ола : Изд-во МарГУ. С. 114–120.

- Зиливинская Э. Д., 2011. Раскоп № 1 // Самосдельское городище: вопросы изучения и интерпретации : сб. науч. ст. Астрахань : Издатель Сорокин Роман Васильевич. С. 13–35.

- Зиливинская Э. Д., 2012. Структура золотоордынских городов во времена хана Узбека // Ислам и власть в Золотой Орде. Казань : Ин-т истории им. Ш. Марджани. С. 154–178.

- Зиливинская Э. Д., Васильев Д. В., 2008. О вероятной локализации города Итиля на Самосдельском городище в дельте Волги // Труды II (XVIII) Всероссийского Археологического съезда в Суздале 2008 г. Т. II. М. : ИА РАН. С. 224–226.

- Мартынова Е. В., 2020. «Брошенные» захоронения XI–XIII вв. на Самосдельском городище // LII Урало- Поволжская археологическая конференция студентов и молодых ученых (УПАСК, 5–9 февраля 2020 г.) : материалы Всерос. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, молодых ученых. Пермь : Издат. Центр Перм. гос. нац. исслед. ун-та. С. 281–283.

- Наумова О. Б., 2000. Развитие жилища у казахов в процессе их перехода на землю (конец XIX – начало XX в.) // Кочевое жилище народов Средней Азии и Казахстана. М. : Наука. С. 123–145.

- Рудаков В. Г., 2007. Селитренное городище: хронология и топография : автореф. дис. ... канд. ист. наук. М. 25 с.

- Степи Евразии ... , 1981. Степи Евразии в эпоху средневековья. Археология СССР. М. : ИА АН СССР : Наука. 303 с.

- Федоров-Давыдов Г. А., 1994. Золотоордынские города Поволжья. М. : Изд-во МГУ. 232 с.

- Флеров В. С., 1996. Раннесредневековые юртообразные жилища Восточной Европы. М. : ИА РАН. 100 с.