К 125-летию со дня рождения академика И.В. Тюрина

Автор: Чупрова В.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Памяти академика И.В. Тюрина посвящается

Статья в выпуске: 9, 2017 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140224271

IDR: 140224271

Текст обзорной статьи К 125-летию со дня рождения академика И.В. Тюрина

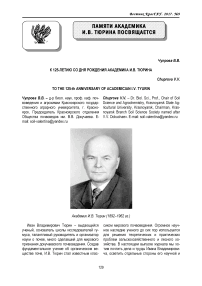

Академик И.В. Тюрин (1892–1962 гг.)

Иван Владимирович Тюрин – выдающийся ученый, основатель школы исследователей гумуса, талантливый руководитель и организатор науки о почве, много сделавший для мирового признания докучаевского почвоведения. Создав фундаментальное учение об органическом веществе почв, И.В. Тюрин стал известным клас- сиком мирового почвоведения. Огромное научное наследие ученого до сих пор используется для решения теоретических и практических проблем сельскохозяйственного и лесного хозяйства. В настоящем выпуске журнала мы хотим почтить дела и труды Ивана Владимировича, осветить отдельные стороны его научной и общественной жизни, а также показать некоторые результаты исследований членов Красноярского отделения Общества почвоведов им. В.В. Докучаева (сотрудников кафедры почвоведения и агрохимии Красноярского государственного аграрного университета и кафедры экологии и природопользования Сибирского федерального университета), занимающихся проблемами органического вещества агропочв Сибирского региона. Так сложилось, что научная тематика кафедры аграрного университета с 70-х гг. прошлого столетия была ориентирована на изучение многих вопросов о роли гумуса и органического вещества в почвенных процессах и плодородии почв. Все эти исследования основаны на методических работах, теоретических положениях, достижениях и идеях И.В. Тюрина. Хочется надеяться, что проведенные нами Чтения «Академик Иван Владимирович Тюрин: развитие учения об органическом веществе в современном почвоведении» и подготовленный специальный раздел в журнале «Вестника» станут достойным его памяти событием. Все сказанное о нем, а еще больше его труды и научные разработки являются примером для нового поколения почвоведов, участвующих в решении современных задач науки.

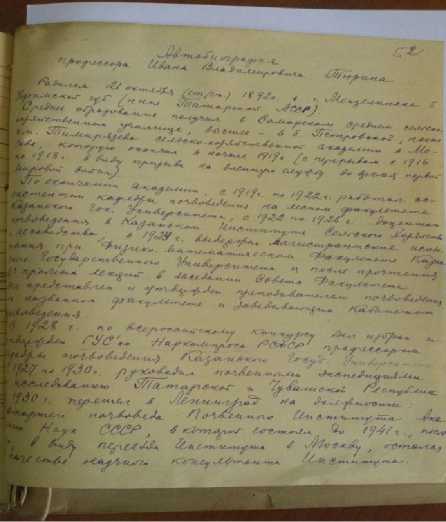

Иван Владимирович Тюрин родился 3 ноября 1892 г. в с. Верхние Юшалы Мензилинского района Уфимской области. В своей автобиографии (рис. 1) он написал, что «… отца потерял в раннем детстве, поэтому воспитанием и образованием обязан матери, занимающейся трудовым сельским хозяйством на арендованных участках городской земли близ г. Мензелинска» [3]. Получая стипендию Мензелинского уездного земства, он окончил Самарское сельскохозяйственное училище, а в 1919 г. – Петровскую сельскохозяйственную академию (ныне РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева). Обучение в академии прерывалось (1916–1919 гг.) службой в армии в звании подпоручика. Будучи еще студентом, выполнил свои первые исследования о почвах Брянского опытного лесничества. Выбор основного направления его научного пути был определен не только в лабораториях академиков Н.Я. Демьянова и В.Р. Вильямса, где были сделаны первые шаги в научно-исследовательской работе, но и под влиянием старшего брата – Тюрина Александра Владимировича, известного лесовода, деятельность которого началась с изучения Брянских лесов. Несомненно, что и пристрастие к лесному почвоведению, начавшееся с первой научной работы в юношеский период, Иван Владимирович обязан своему брату [1].

Рис. 1. Рукопись автобиографии из личного дела И.В. Тюрина

Работая в Казанском сельскохозяйственном институте и Казанском университете (1919–1930 гг.), Ленинградской лесотехнической академии и Почвенном институте им. В.В. Докучаева (1930– 1962 гг.), И.В. Тюрин продолжал исследования по генезису и географии почв (экспедиции в Воронежскую, Тульскую области, Закавказье и др.). Научная публикация «Лесные почвы сосновых боров в окрестностях Казани» (1922 г.) была оценена как образец почвенногеографических исследований [6]. А в обобщенной работе «К вопросу о генезисе и классификации лесостепных и лесных почв» ученый развивал положение о возможной реградации оподзоленных серых лесных почв под влиянием травянистой лугово-степной и луговой растительности, особенно после вырубки лесов. Однако при этом признавал правомерными гипотезы С.И. Коржинского об образовании серых лесных почв в результате деградации черноземов. Основное внимание Иван Владимирович уделял изучению органического вещества почв. Он систематизировал накопленный к этому времени большой материал, включающий лабораторные и полевые опыты, результаты почвенных экспедиций, детальные химические анализы почв, и обобщил его в монографии «Органическое вещество почв и его роль в почвообразовании и плодородии» (1937 г.). Такой подход позволил установить основные закономерности формирования состава и свойств гумусовых веществ в разных почвах, а также их зависимости от качества гумифицирующихся растительных остатков, режимов увлажнения, температуры, минералогического и гранулометрического состава, показать роль гумуса в формировании почвенного профиля и плодородии почв.

Одна из величайших заслуг И.В. Тюрина заключается в том, что он разработал новые методы анализа гуминовых веществ, которые вошли в мировую практику и послужили исходной позицией для дальнейших исследований. По мнению Ивана Владимировича, гумификация органических веществ в подзолистых почвах замедлена из-за кислого рН и промывного водного режима, способствующего формированию растворимых форм гумусовых веществ, их вымыванию (элювиированию) и осаждению в виде органоминеральных компонентов в иллювиаль- ном горизонте. В черноземах же происходит увеличение степени гумификации органических остатков на месте (in situ) в нейтральной среде и закрепление гумуса катионами и высокодисперсными минералами. При этом он отмечал сложность происходящих процессов и предостерегал от однозначного их толкования [6]. Основываясь на этих положениях, И.В. Тюрин приступил к изучению природы гумусовых веществ почв – гуминовых кислот, фульвокислот, гуми-нов [2]. Он пришел к выводу, что фульвокисло-ты являются особой группой гумусовых веществ, разрушающе действующих на минеральную часть почвы.

Результаты кропотливых исследований вошли в опубликованную работу «Географические закономерности гумусообразования» (1949 г.), ставшую вершиной научного творчества Ивана Владимировича Тюрина. В ней показано, что географические закономерности гумусообразо-вания проявляются в изменении содержания, запасов, группового и фракционного состава гумуса, профильном его распределении, в отношении С:N. Разнообразие природы гумуса в почвах, по мнению ученого, обусловлено взаимодействием комплекса факторов и условий почвообразования. Особо им выделены роль растительного покрова, характер поступления и химический состав органических остатков, гидротермические условия. Исследования органического вещества почвы И.В. Тюрин всегда связывал с практическими задачами земледелия. По этим материалам был сделан доклад «Плодородие почв и проблема азота в почвоведении и земледелии» на VI Международном конгрессе почвоведов (1956 г.).

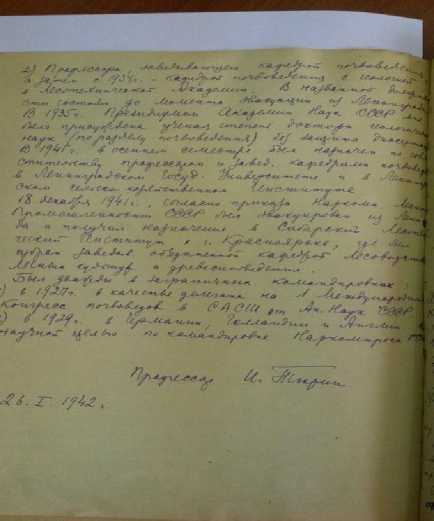

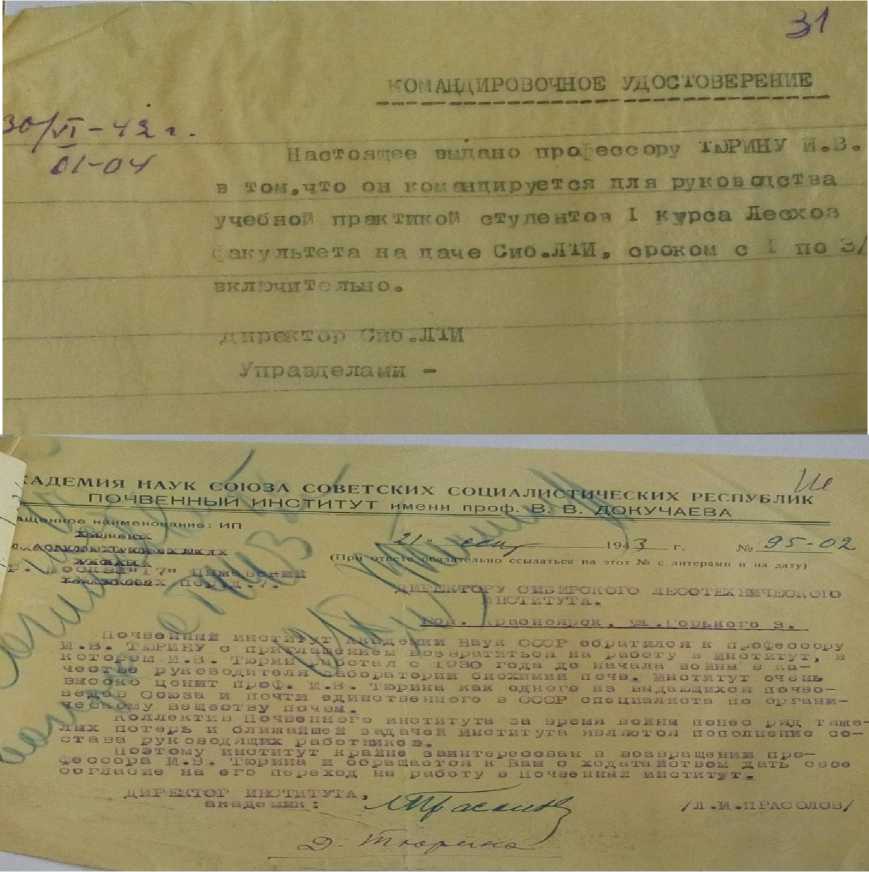

В настоящем кратком предисловии не представляется возможным осветить все работы Ивана Владимировича Тюрина, посвященные изучению органического вещества почвы. Ограничиваясь рассмотрением наиболее важнейших трудов и отсылая читателей к библиографическому списку, остановимся на мало известных эпизодах его жизни и деятельности в красноярский период (декабрь 1941 – ноябрь 1943 г.). В конце 1941 г. по приказу Наркома Лесной промышленности СССР И.В. Тюрин был эвакуирован из Ленинграда и получил назначение в Сибирский лесотехнический институт (г. Красноярск), где был избран заведующим объединен- ной кафедрой лесоводства, лесных культур и древесиноведения (позднее переименованной по личному заявлению в кафедру почвоведения, лесоводства, лесных культур и древесиноведения). Война изменила коренным образом весь учебный процесс в институте: главное здание было передано заводу, две трети оборудования было законсервировано, занятия проводили в помещении, не приспособленном для учебного процесса. Несмотря на трудности, Иван Владимирович, используя свой богатый опыт педагога, читает лекции студентам перво- го курса лесохозяйственного факультета и проводит учебную практику (рис. 2), организует лабораторию почвоведения. Поддерживая традиции довоенного времени, студенты продолжали заниматься в научно-исследовательских кружках. Как свидетельствуют архивные документы, Иван Владимирович формирует творческую атмосферу и расширяет научные интересы на кафедре, вовлекает студентов в научную работу лесоустроительных партий, экспедиций по изучению лесов Сибири.

Рис. 2. Документы из личного дела И.В. Тюрина

Практические задачи военного времени потребовали создания в Красноярском крае Координационного научно-исследовательского совета, при котором была организована лесная сек- ция, где активно работали ученые Сибирского лесотехнического института, в т. ч. профессор И.В. Тюрин. Он стремился направить деятельность кафедры на внедрение знаний о почвах края в лесную и сельскохозяйственную отрасли народного хозяйства. При его непосредственном участии были проведены полевые работы по изучению почв учебного хозяйства «Лалети-но» и заповедника «Столбы» (см. рис. 2). Результаты этих работ не были опубликованы, но они были весьма полезны для тех, кто в этот тяжелый военный период учился и готовился стать специалистом. Несмотря на непродолжительное пребывание в сибирском лесном крае, Иван Владимирович Тюрин создает здесь научный задел в области лесного почвоведения [1]. Размышления о влиянии леса на плодородие почвы привели его к разработке классификации лесных площадей по их водоохранному и защитному влиянию, которая не утратила своего значения и в настоящее время. Он считал, что уменьшение лесных массивов и нерегулярные лесовосстановительные мероприятия отражаются на площади земель, пригодных для сельскохозяйственного использования. Вышедшая в конце красноярского периода его жизни статья о водорастворимом гумусе, написанная еще до войны, раскрывает особенности влияния гумуса на минеральную часть почвы и оподзоливание в результате биологических процессов, происходящих при участии корневой системы древесной растительности.

Большим авторитетом и признанием пользуются научные труды Ивана Владимировича Тюрина в среде современных почвоведов. Они до сих пор мобилизуют и вдохновляют на выявление еще не познанных тайн почвенных процессов и почвообразования.

Выражаю благодарность Люкшиной Татьяне Вячеславовне, сотруднице научной библиотеки Красноярского ГАУ за подборку статей о И.В. Тюрине и его вкладе в развитие почвоведения; Лидии Викторовне Гудель, сотруднице научной библиотеки СибГТУ, за помощь и участие в поиске архивных материалов периода эвакуации в г. Красноярске и работы в Сибирском лесотехническом институте .

Список литературы К 125-летию со дня рождения академика И.В. Тюрина

- Зонн С.В. Роль И.В. Тюрина в развитии лесного почвоведения//Почвоведение. -1992. -№ 10. -С. 25-32.

- Кононова М.М. Исследования академика И.В. Тюрина в области изучения органиче-ского вещества почвы//Почвоведение. -1962. -№ 12. -С. 1-7.

- Личное дело И.В. Тюрина из архива СибГТУ.

- Тюрин И.В. Географические закономерно-сти гумусообразования//Тр. юбил. сессии, посвящ. 100-летию со дня рождения В.В. Докучаева. -М.: Изд-во АН СССР, 1949. -С. 85-101 (Переиздано в кн.: Орга-ническое вещество почв и его роль в пло-дородии. -М.: Наука, 1965. -С. 254-269).

- Тюрин И.В. Органическое вещество почв и его роль в почвообразовании и плодоро-дии. Учение о почвенном гумусе. -М.: Сельхозгиз, 1937. -287 с. (Переиздано с некоторыми сокращениями в кн. с таким же названием. М.: Наука, 1965. С. 11-190).

- Шишов Л.Л., Дьяконова К.В. И.В. Тюрин и развитие почвенной науки//Почвоведение. -1992. -№ 10. -С. 3-14.