К 75-летию великой победы: вклад ученых в победу над фашизмом. Академик А. П. Окладников

Автор: Деревянко Евгения Ивановна, Молодин Вячеслав Иванович, Ненахова Юлия Николаевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История науки

Статья в выпуске: 3 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Начало систематического и последовательного изучения древней истории Якутии было положено работами А. П. Окладникова. Его исследования пришлись на тяжелейшее для нашей Родины время - Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. В 1939 г. молодой, но уже известный ученый (кандидат наук, автор ряда открытий в Сибири и Средней Азии) получил приглашение от Института культуры при СНК ЯАССР для осуществления археологических исследований в долине р. Лены. Последующие шесть лет, т. е. в годы войны, его жизнь была неразрывно связана с открытием древнего прошлого Якутии. Поставленная перед ученым грандиозная задача по написанию истории этого региона была полностью решена. Эти и последующие масштабные исследования древнего прошлого Северной и Центральной Азии А. П. Окладникова по достоинству оценены как государством, так и научным сообществом. Он был удостоен медали «За доблестный труд» в Великой Отечественной войне, получил два ордена «Знак почета». Ученый стал автором большого числа важных научных публикаций, а позднее академиком, членом ряда отечественных и зарубежных научных сообществ. К разработанным им научным концепциям продолжают обращаться ученики, коллеги и современное поколение исследователей.

Академик а. п. окладников, в. д. запорожская, великая отечественная война, 1941-1945 гг, якутия, ленская историко-археологическая экспедиция, lenа historical and archaeological expedition

Короткий адрес: https://sciup.org/147220409

IDR: 147220409 | УДК: 93/94 | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-3-16-30

Текст научной статьи К 75-летию великой победы: вклад ученых в победу над фашизмом. Академик А. П. Окладников

2020 год для России ознаменован празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Память о военных годах, о людях их переживших, завоевавших для человечества Великую Победу, хранят потомки. Неоценима роль советского фронтовика, отдавшего для Победы самое дорогое – жизнь. Именно советскому воину обязан мир победой над коричневой чумой, избавлением от фашизма. Безмерен вклад в Победу и тружеников тыла. Огромная роль здесь принадлежит советским ученым, без самоотверженного труда которых было немыслимо создание средств обороны, и, что не менее важно, воспитание советского человека, формирование патриотизма и любви к Родине. Эту важную задачу с энтузиазмом и вдохновением решали ученые-гуманитарии. К числу таких личностей, совершивших в годы Великой Отечественной войны гражданский подвиг, несомненно, относится академик Алексей Павлович Окладников – выдающийся советский археолог, историк и этнограф, организатор и первый директор основанного в 1966 г. Института истории, филологии и философии СО АН СССР (сегодня Институт археологии и этнографии СО РАН).

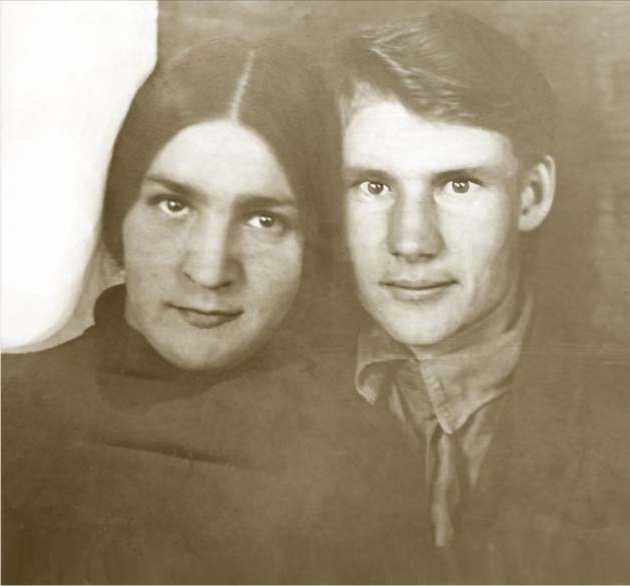

По своим масштабам и значимости для страны трудно переоценить важность проекта по изучению древней истории Якутии, реализация которого пришлась на военные годы. Эта гигантская по своему охвату задача была возложена на А. П. Окладникова, который к началу войны был еще молодым человеком (рис. 1), но уже состоявшимся ученым – кандидатом наук (1938 г.), автором блестящих открытий в Сибири и Средней Азии

В 1940 г. А. П. Окладников был командирован в Якутск (рис. 2) и до 1945 г. руководил Ленской историко-археологической экспедицией (ЛИАЭ). Перед ним была поставлена конкретная задача – написание древней истории Якутии, представлявшей собой в то время «сплошное белое пятно» [Васильевский, 1981. С. 10–21; 2003]. Сам А. П. Окладников и ряд ученых, обращавшихся к изучению его биографии, отмечали, что приглашение из Якутска от НИИ языка и культуры (НИИЯиК) при Совете народных комиссаров (СНК) Якутской АССР поступило ученому еще в 1939 г. [Ларичев, 1958. С. 17–18; Окладников, Запорожская, 1959. С. 3–7; Деревянко, 1978. С. 39–63]. Другими исследователями начало изучения ученым

Рис. 1 . А. П. Окладников, Ленинград, 1938 г. (фото из личного архива Е. А. Окладниковой) Fig. 1 . A. P. Okladnikov, Leningrad, 1938 (photo from the personal archive of E. A. Okladnikova)

и

^ипля ^0?

УдОСТОВаРаНИа.-

Выдано настоящее удо ото варение ОЧЛ АцНИОЗУ Алексее Павловичу в том,что он командируется для руководстве аргеологжческими исследованиями в долвие реки Ленч / неучения наскальных изображениР-нисаниц, древних поселения и могильников/ о lb сентября ио 15 актября с/г.

дИРаККР KHUK /К.И .АРТАМОНОВ/

Рис. 2 . Удостоверение о командировании А. П. Окладникова в Якутск, ИИМК, Ленинград, 1940 г. (фото из архива ИИМК РАН. Фонд 35. Опись 5. Ед. хр. 221) Fig. 2 . A. P. Okladnikov’s business travel authorisation form,

IIMK, Leningrad, 1940 (photo from the archive of IIMK RAS. Fund 35. Inventory 5. St. un. 221)

Якутии относится к 1940 г. [Борисковский, 1982. С. 292 и др.]. Как бы то ни было, грандиозная по своим масштабам задача была поставлена перед ученым еще в довоенные годы, однако решать ее пришлось в труднейший для страны период, когда все силы и ресурсы отдавались фронту. И самое поразительное то, что поставленная задача была блестяще выполнена. Поэтому важно рассмотреть деятельность А. П. Окладникова в те годы и на современном уровне знаний оценить итоги его титанической работы.

Ленская историко-археологическая экспедиция

Археологические исследования в долине Лены (от истоков реки в Прибайкалье и вплоть до берегов Северного Ледовитого океана) стали результатом взаимодействия коллективов Института истории материальной культуры им. Н. Я. Марра (ИИМК) АН СССР, НИИЯиК при СНК ЯАССР, Якутского и Иркутского краеведческих музеев. НИИЯиК в октябре 1941 г. был закрыт, но финансирование Ленской экспедиции в 1942 г. продолжилось из средств бюджета Наркомата просвещения Якутской АССР. Работы экспедиции поддерживало и руководство республики – председатель СНК ЯАССР В. М. Муратов, его заместитель И. Е. Винокуров и нарком просвещения В. Н. Чемезов [Шелехова, Оконешников, 2008. С. 85; Окладникова, Федосеева, 2009. С. 38–44]. Н. Д. Архипов указал на то, что ЛИАЭ была единственной археологической экспедицией, продолжавшей здесь работы в годы войны. Ее участники – заместитель начальника лингвист И. И. Барашков (финхозчасть), этнограф-фольклорист С. И. Боло, лекпом Н. К. Антонов, завхоз П. Т. Степанов и, конечно, В. Д. Запорожская [Архипов, 2000. С. 42–44]. Общей организацией экспедиции занимались хранитель фондов НИИЯиК Г. П. Башарин, директор Якутского республиканского музея М. В. Местникова, а также директор Якутского рыбтреста Т. И. Кутырев, который предоставил в распоряжение экспедиции лодку – кунгас [Шелехова, Оконешников, 2008. С. 85].

А. П. Окладников вместе с верным спутником, женой и другом Верой Дмитриевной Запорожской (рис. 3) прибыл в Якутск по направлению ИИМК АН СССР. Согласно приказу № 39 от 16 августа 1940 г., подписанному временно исполняющим обязанности директора НИИЯиК В. Н. Чемезовым, исследователи были приняты на работу в институт. В приказе предписывалось с 10.08.1940 и на время командировки назначить профессора А. П. Окладникова старшим научным сотрудником, а также руководителем археологической экспедиции НИИЯиК. Художника-археолога В. Д. Запорожскую с 10.08.1940 назначили научным сотрудником. В ноябре 1943 г. деятельность НИИЯиК была возобновлена, и А. П. Окладников с 7 декабря принят на работу заведующим сектором истории с сохранением преподавания в Якутском пединституте [Там же. С. 84, 86]. Много позже (1 октября 1946 г.) по личному заявлению А. П. Окладников был освобожден от занимаемой должности старшего научного сотрудника НИИЯиК и остался внештатным сотрудником по отделу истории и этнографии [Там же. С. 87].

В «Общем отчете о работе ЛИАЭ ИИМК АН СССР и НИИЯиК при СНК ЯАССР в 1940– 1941 гг.» на 208 листах описана история изучения археологических памятников на Лене – палеолита, неолитических культур, бронзового и железного веков, писаниц. В отчете за 1942 г. (Якутск – бухта Тикси) А. П. Окладников отметил, что закончено составление основы для археологической карты Ленской долины. В отчете 1943 г. речь шла о продолжении работ по Нижней Лене (за три месяца пройдено 1 200 км по воде, 250 км по тайге, найдены памятники эпох неолита, бронзы и железа). Отчеты за 1944 и 1946 гг. не сохранились. Отчет за 1945 г. прислан исследователем из Красноярска. В нем говорилось, что отменена экспедиция на Колыму, но продолжены исследования на Лене по маршруту: г. Якутск – Племхоз – Атласов-ская падь – р. Шестаковка – дер. Владимировка – р. Хоро – с. Табага – р. Куллаты – местность Хахсыт – Тектюр.

Рис. 3. В. Д. Запорожская, А. П. Окладников, 1940 г. (фото из личного архива Е. А. Окладниковой)

Fig. 3 . V. D. Zaporozhskaya, A. P. Okladnikov, 1940 (photo from the personal archive of E. A. Okladnikova)

Результаты работ А. П. Окладникова

Основные результаты деятельности А. П. Окладникова в Якутии подробно освещены в научной литературе (см. [Ларичев, 1968. С. 3–9; 1970. С. 17–18; Борисковский, 1982; Архипов, 2000. С. 42–57; Дэвлет, 2008. С. 144; Окладникова, Федосеева, 2009. С. 38–39; Молодин, 2015. С. 283–299] и др.). «Якутскую одиссею» в жизни ученого блестяще охарактеризовал ученик А. П. Окладникова академик А. П. Деревянко [1978. С. 39–63].

Относительно недавно увидели свет работы, включившие материалы из личного архива А. П. Окладникова. Так, О. В. Яншина посвятила свою статью обзору архивных источников и их значимости, отметив, что «именно в страшные 1940-е гг. ученый трудился напряженнее всего» [2006]. Е. И. Деревянко, А. Б. Закстельский в очерках об А. П. Окладникове ввели в научный оборот эксклюзивные документы, в том числе относящиеся к периоду работы исследователя в Якутии [Деревянко, Закстельский, 2008. С. 67–123]. Следует отметить монографию «Мой А. П.», посвященную 110-летию со дня рождения ученого, в основе которой лежат воспоминания его ученика В. П. Мыльникова [2018]. В книге содержится подборка фотографий исследователя. Сегодня это уникальнейшие источники, позволяющие представить, в каких невероятно сложных условиях проходили экспедиции А. П. Окладникова. Значимы монографии А. К. Конопацкого [2001; 2009], который в полной мере осветил многочисленные эпизоды жизни и научного пути А. П. Окладникова. В его книге 2001 г. имеется раздел «Годы Войны», где указано, что известие о начале войны застало А. П. Окладникова у с. Шишкино, когда небольшой археологический отряд направлялся в Якутию, и приводятся воспоминания В. Ф. Шаманского – участника экспедиции. А. П. Окладников из ближайшего райцентра Жигалово связался с руководством ИИМК. Но из Академии наук указали на необходимость продолжить экспедицию [Конопацкий, 2001. С. 146–148].

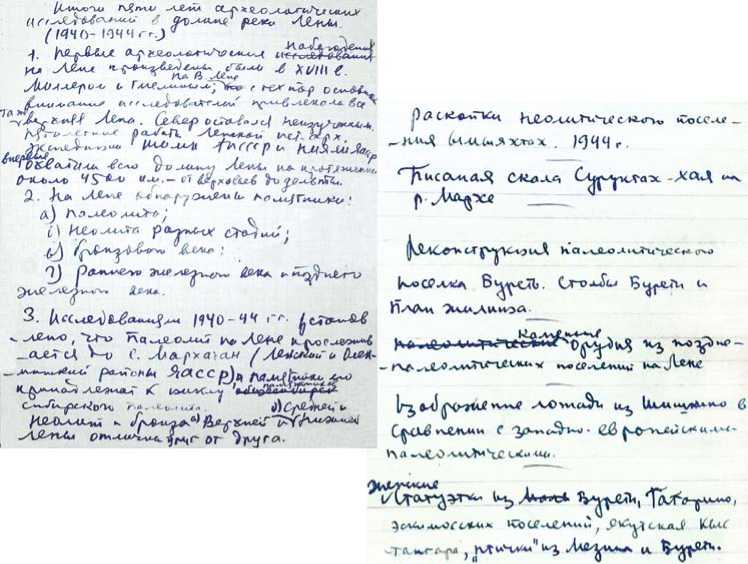

До настоящего времени выходят в свет статьи, анализирующие различные аспекты, поднятые А. П. Окладниковым в трудах о древнейшей истории Якутии. Исследователи отмечают, что им открыты и изучены десятки разновременных памятников в регионе, в том числе самые северные тогда в Азии и европейской части нашей страны стоянки древнекаменного века. Создана схема развития верхнего палеолита на Лене, охарактеризованы период неолита, культуры эпохи металла, решены проблемы истории появления тюркских племен на Средней Лене в процессе формирования якутской народности, доказана концепция южного направления этногенетических связей и др. (рис. 4). Коллекции Якутского краеведческого музея, архивные документы и фольклорные записи послужили источниковой базой для разработки ученым гипотезы о генетической преемственности культурных традиций коренного населения Евразии от архаических времен до этнографической современности и т. д. (см. [Окладников, 1949б; Ларичев, 1970. С. 17–18; Алексеев, Гемуев, 1998; Зубков, 1998. С. 210– 211; Решетов, Окладникова, 1998; Архипов, 2000; Маркин, 2008; Кашин, Калинина, 2008; Шелехова, Оконешников, 2008. С. 85] и др.). Е. А. Окладникова и С. А. Федосеева оценили значение работ Ленской экспедиции как факт становления региональной археологии, выявления научного потенциала археологических исследований в регионе. Именно на материалах экспедиции была дана первая оценка возраста палеолита Якутии (ок. 20 тыс. л. н.), на основе схемы прибайкальского неолита, разработанной А. П. Окладниковым, определен возраст ленского неолита (III – начало II тыс. до н. э.), бронзового (II– середина I тыс. до н. э.) и раннего железного веков (I тыс. до н. э. – VI–VIII вв. н. э.); в научный оборот введены материалы по памятникам наскального искусства и др. [Окладникова, Федосеева, 2009. С. 39].

Рис. 4 (фото). Рабочие материалы А. П. Окладникова, середина1940-х гг. (Санкт-Петербургский филиал Архива РАН)

Fig. 4 (photo). Working materials by A. P. Okladnikov, mid-1940s (SPb. Branch of the RAS Archive)

В последнем случае следует особо отметить, что в эти годы шло целенаправленное систематическое накопление материалов, связанных с памятниками наскальной изобразительной деятельности древнего человека. Изучены десятки таких местонахождений. В последующем они послужили основой для продолжения научных изысканий ученого в этой области в ряде регионов СССР, а в итоге и для создания целой серии специальных монографий. А. П. Окладников разработал культурно-хронологическую схему для наскальных изображений Ленских скал, впервые указал на наличие в Азии (на Шишкинских писаницах) древнейших палеолитических рисунков, охарактеризовал пласт неолитических наскальных изображений, петроглифы эпохи бронзы, железа, курыканского времени и периода миграции тюрок из Прибайкалья и, возможно, с Енисея на Среднюю Лену. В дальнейшем на основании полученных петроглифических материалов им выделялись «провинции» наскального искусства, рассматривались контакты древнего населения, отмеченные впервые для неолитического времени, и др. [Окладников, 1959; Окладников, Запорожская, 1959]. Исследователь так описал уникальную палеолитическую находку, первую в регионе: «...изображение лошади было в 1941 году единственным в своем роде среди рисунков, сделанных краской, не только на Лене, но и вообще в Сибири... Рисунки же лошадей, тем более такого размера и стиля, среди них до сих пор еще ни разу не встречались... В нем нет той особенной графической четкости, того зрелого реалистического совершенства и художественной законченности, которые сразу же выделяют произведения неолитических мастеров... У него ( мастера ) было ровно столько же решительности, как и неопытности. В его работе много непосредственного и детски-наивного, младенческого. Можно сказать, что от нее веет дыханием подлинной архаики, настоящим детством искусства...» [Окладников, 1959. С. 25]. Надо сказать, что детальное изучение Шишкинских скал было поддержано в 1947 г. Институтом языка, литературы и истории (ИЯЛИ) Якутского филиала АН СССР.

В 1956 г. Указом Президиума Верховного Совета ЯАССР заслуги А. П. Окладникова по изучению древней истории Якутии были отмечены присвоением ему почетного звания «Заслуженный деятель науки ЯАССР» [Шелехова, Оконешников, 2008. С. 87].

Понятно, что не все концепции, введенные в научный оборот ученым, должны были оказаться незыблемыми. С накоплением новых источников некоторые из них уточняются, дополняются новыми материалами и даже пересматриваются. Но все это ни в коей мере не умаляет научного подвига, совершенного А. П. Окладниковым в труднейший для страны период. Известный хакасский ученый, бывший фронтовик-танкист Л. Р. Кызласов сказал о нем: «Жизнь коротка, он очень спешил, но и успел сделать невероятно много - оставил после себя огромную библиотеку книг и статей, наполненных мыслями и доказанными фактами, догадками и загадками, смелыми предсказываниями и точными указаниями о дальнейших путях развития своей науки. Но и ошибками в каких-то частностях тоже...» [1998].

На протяжении многих лет, не исключая и период работ в Якутии, рядом с исследователем находился дорогой и близкий человек - супруга. Е. А. Окладникова в статье, посвященной верной спутнице Алексея Павловича - Вере Дмитриевне Запорожской, - пишет о ее работе: «С 1941-1943 гг. трудится в Якутске в Краеведческом музее, а затем в 1943-1945 гг. там же в Якутске в Научно-исследовательском институте языка и истории. В своей автобиографии датированной 1945-м г. она написала, что была участницей 11 археологических экспедиций. Приказом № 46 от 8 марта 1945 г. по Научно-исследовательскому институту языка и литературы и истории ей как художнику-археологу Ленской археологической экспедиции была объявлена благодарность “за хорошую производственную работу”. В сороковые годы полевые исследования В. Д. Запорожской и А. П. Окладникова проходили в Арктике. В экспедициях на р. Лена она провела шесть лет. Эта хрупкая женщина “с классической фигурой и длинной косой” прошла на веслах тысячи километров от с. Качуг на Верхней Лене до острова Тийт-Ары на Нижней Лене. Она научилась управлять парусом, чувствовать течение великой сибирской реки, противостоять непогоде и “низовке” - коварному ветру, который тащит лодку не вниз, а, наоборот, вверх по реке. Она вложила много духовных и интеллекту- альных сил в капитальный труд своего мужа “История Якутии”: чертила, рисовала, фотографировала, делала планы раскопов, вела полевые дневники. Вдвоем с мужем они изучали зимовку первых русских мореходов на мысе Баранова (Таймыр, 1948), где она, как обычно, вела расчистку на раскопе, занималась фотофиксацией находок, бесстрашно осуществляла под постоянным наблюдением голодных белых медведей полевую обработку находок. Она занималась археологическими исследованиями на Колыме и в Таджикистане (1948 г.), снова возвращалась на Ангару и Лену (1951 г.), работала в Забайкалье (1947–1951 гг.)» [Окладникова, 2018. С. 272] (рис. 5). Можно ли было сделать больше?!

^_6л»>1 «мП^о- ‘1'«Ц

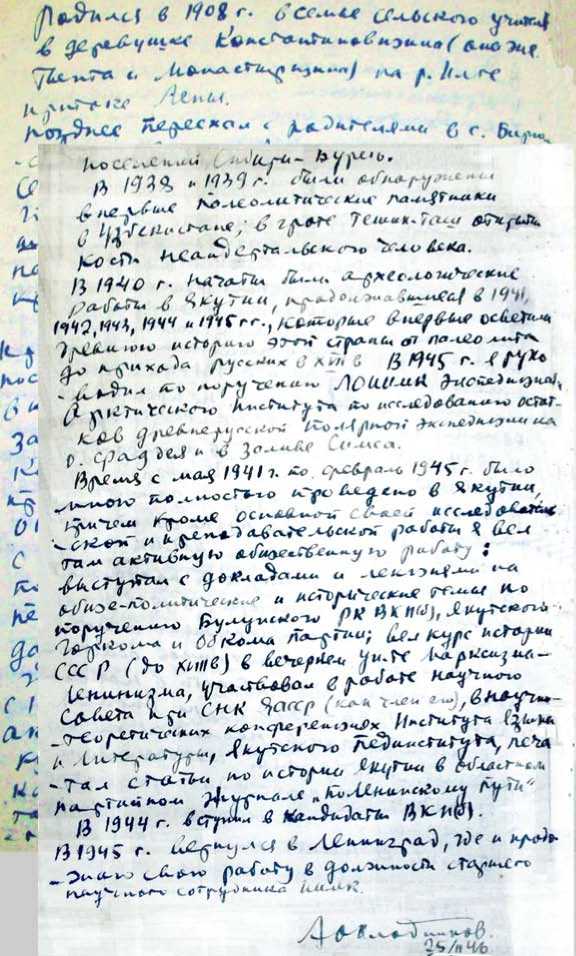

Рис. 5 (фото). Автобиография, написанная А. П. Окладниковым в 1946 г. (Санкт-Петербургский филиал Архива РАН)

Fig. 5 (photo). Autobiography written by A. P. Okladnikov in 1946 (SPb. Branch of the RAS Archive)

Со слов матери, Елена Алексеевна Окладникова, дочь исследователей, рассказывает о начале войны так: «В 1941 г. в июне началась война, а экспедиция в Якутск началась в мае. В разведке их было трое: Вера Дмитриевна и матрос шли на лодке вдоль берега Лены; Алексей Павлович – по берегу в поисках древних памятников. Подошли к очередной деревне. Там были все встревожены, в сельсовете очередь из мужчин. Вера Дмитриевна сторожила лодку, мужчины пришли с тяжелой новостью: “Вера, война...”. Решили, что Вера Дмитриевна отправится в Якутск, а мужчины идут в сельсовет на мобилизацию. Вскоре они вернулись. Военком, выяснив, что приписаны они в Ленинграде, а здесь в экспедиции с предписанием об оказании поддержки, посоветовал отметиться и отправляться по заданному маршруту, а по выполнении задачи прибыть в Ленинград и там уже разбираться. Никто и предположить не мог, что война затянется на четыре года. Экспедиция продолжила свой путь в сторону Ледовитого океана. Осенью вернулись в Якутск, там их и оставили – Ленинград уже был блокадным» 1 . А. К. Конопацкий пишет о попытках А. П. Окладникова связаться с Ленинградом и о поступившем оттуда приказе не сворачивать экспедицию, продолжать работы [Конопац-кий, 2001. С. 146–148].

Попытка уйти на фронт не увенчалась успехом, и экспедиция, подчинившись, продолжила работу. Поздней осенью 1941 г. они вернулись в Якутск и узнали о глубоком прорыве врага на территорию СССР, о блокаде Ленинграда. Им останется только одно: делать то, что умеешь лучше всего – не зная усталости, изучать «тропы далеких тысячелетий» Якутии, заполняя пробелы на карте истории нашей страны. В. Е. Ларичев справедливо отмечал, что «древняя история Якутии писалась не столько чернилами, сколько потом и кровью» [1958. С. 17–18].

Сам Алексей Павлович в автобиографии (1946 г.) напишет о работе в Якутии скромно, без эмоций: «Время с мая 1941 г. по февраль 1945 г. было мною полностью проведено в Якутии, причем кроме основной своей исследовательской и преподавательской работы я вел там активную общественную работу: выступал с докладами и лекциями на общеполитические и исторические темы по поручению Булунского РК ВКП(б), Якутского Горкома и Обкома партии; вел курс истории СССР (до XVIII в.) в вечернем университете Марксизма-Ленинизма, участвовал в работе научного Совета при СНК ЯАССР (как член его), в научнотеоретических конференциях Института языка и литературы, Якутского пединститута, печатал статьи по истории Якутии в областном партийном журнале “По Ленинскому пути”» (см. рис. 5).

Заключение

В течение 1941–1945 гг. А. П. Окладниковым было опубликовано более 20 работ по древней истории Сибири, в том числе по истории изучения Советской Арктики [Финашина, Ворошилова, 1981. С. 61–63]. Уже в 1945 г. вышла обобщающая работа «Далекое прошлое Якутии» [Окладников, 1945а], увидел свет первый том «Ленских древностей» [Окладников, 1945б]. В 1946 г. вышел второй том «Ленских древностей» [Окладников, 1946б], а в 1949 г. монография «Прошлое Якутии до присоединения к Русскому государству» [Окладников, 1949а]. Результатом работы в эти годы стала и докторская диссертация А. П. Окладникова «Очерки по истории Якутии – от палеолита до присоединения к Русскому государству», защищенная в 1947 г. [Окладников, 1949б. С. 116–118; Васильевский, 1981. С. 12; Деревянко, Закстельский, 2008. С. 139]. Анализ библиографии ученого позволяет говорить о том, что материалы, полученные в 1939–1945 гг., в научный оборот вводились, как в годы войны, так и после, на протяжении десятков лет (см. [Финашина, Ворошилова, 1981. С. 60–130; Окладников, 1941; 1946а; 1949б; 1959; Окладников, Запорожская, 1959] и др.).

Исследования в Якутии в военные годы положили начало полевым археологическим работам А. П. Окладникова на крайнем Северо-Востоке СССР (в Заполярье и на Колыме) в 1946 г. Они, как отмечается, стали основой всех последующих работ в регионе в 1950-х, 1970-х, 1990-х гг. (см. [Деревянко, 1978. С. 11–81; Васильевский, 1981. С. 10–21; Молодин, 2003; Дэвлет, 2008. С. 144; Лебединцев, 2008] и др.).

В 1958 г. Ученый совет Института языка, литературы и истории Якутского филиала АН СССР выдвинул д-ра ист. наук, проф. А. П. Окладникова в члены-корреспонденты АН СССР. Эта инициатива была поддержана, в том числе и Институтом истории АН Киргизской ССР.

И чем бы мы сегодня не руководствовались, обращаясь к жизни и деятельности академика А. П. Окладникова, когда встает вопрос об истории изучения Якутии (да и других регионов СССР) значительную часть занимает описание его открытий. Только в период с 1940 по 1943 г. Ленской историко-археологической экспедицией открыто около 200 археологических и этнографических памятников [Архипов, 2000. С. 43–44]. Выдающуюся роль Алексея Павловича в изучении огромных территорий Якутии и Восточной Сибири признают и те, кто порой критиковал его (см. [Формозов, 2004; Клейн, 2014. С. 306–321] и др.).

Уместно привести высказывание об А. П. Окладникове крупного советского ученого П. И. Борисковского: «Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю отечественной науки» [1982. С. 296]. Крайне емкое и справедливое замечание.

Труд ученого в военные годы по праву высоко оценен Родиной: «В 1945 г. Алексей Павлович был награжден своим первым орденом “Знак Почета”, в 1946 г., был удостоен медали “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”, а в 1947 г. он получил второй орден “Знак Почета” за развитие науки в Якутии… Немного в нашей стране найдется археологов, чей мирный труд в условиях военного времени был отмечен столь высоко» [Мо-лодин, 2009].

Материал поступил в редколлегию Received 16.01.2020

Список литературы К 75-летию великой победы: вклад ученых в победу над фашизмом. Академик А. П. Окладников

- Алексеев Н. А., Гемуев И. Н. А. П. Окладников и этнография Сибири // Сибирь в панораме тысячелетий (Материалы международного симпозиума): В 2 т. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 1998. Т. 2. С. 7-11.

- Архипов Н. Д. Археология Якутии (история, итоги и задачи: XVIII-XX вв.): Дис. … д-ра ист. наук. М., 2000. 420 с.

- Борисковский П. И. Алексей Павлович Окладников // СА. 1982. № 3. С. 291-296.

- Васильевский Р. С. Краткий очерк научной, педагогической и научно-организационной деятельности А. П. Окладникова // Алексей Павлович Окладников: Материалы к биобиблиографии ученых СССР. М.: Наука, 1981. С. 9-34.

- Васильевский Р. С. Краткий очерк научной, педагогической и научно-организационной деятельности А. П. Окладникова // Археология Северной, Центральной и Восточной Азии. Новосибирск: Наука, 2003. С. 6-22.