К атрибуции функции так называемых кос-горбуш из памятников Прикамья (к характеристике отрасли хозяйства)

Автор: Красноперов А.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология

Статья в выпуске: 1 (64), 2024 года.

Бесплатный доступ

Обсуждаются находки специфических железных предметов на памятниках гляденовской, мазунинской, азелинской культур. Рассматриваемые предметы представляют собой короткий, узкий, обоюдоострый клинок и поставленную под тупым углом (120°) к его плоскости пятку с крючком на конце. Ширина равна почти по всей длине и составляет 2,0-3,0 см, длина клинка - 13,0-17,0 см, клинок треугольного сечения. Они неоднократно привлекали внимание, но большинство участников дискуссии априори предполагали их военную функцию, однако не предлагали разумных объяснений и аналогий, считая, что предметы являются привозными. Другие, основываясь на очень отдаленной похожести, полагали, что предметы являются косами для рубки травы. Ни один из вариантов не выдерживает критики, прежде всего с точки зрения функциональной эффективности. В этнографии, вплоть до современного быта, предметы такой морфологии - нож, с приостренным концом, двумя рабочими лезвиями, иногда невыраженного трехгранного сечения, рукояткой, отогнутой над плоскостью лезвия (внешне похожий на современный строительный мастерок или художественный стек), чаще всего с длиной лезвия около 12-13 см и общей длиной около 27 см, длина рукоятки независимо от размера лезвия около 12 см и определяется удобством захвата ладонью - используются в качестве ножей для срезания воска с сот. Таким образом, находки раскрывают еще одну область хозяйства древнего населения лесной зоны Восточной Европы, ранее не отмечавшуюся исследователями. Предположению не противоречит ареал распространения находок - в лесной зоне, т.е. в зоне распространения пчел.

Гляденовская культура, мазунинская культура, азелинская культура, хозяйство, пчеловодство, нож

Короткий адрес: https://sciup.org/147246524

IDR: 147246524 | УДК: 902/904, | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-1-67-72

Текст научной статьи К атрибуции функции так называемых кос-горбуш из памятников Прикамья (к характеристике отрасли хозяйства)

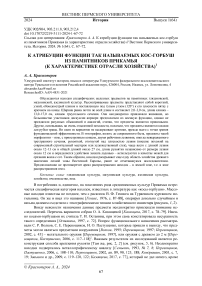

В погребениях и, единично, на поселениях ряда средневековых культур Прикамья встречается специфическая категория находок, известных в литературе как «косы-горбуши». Массовые находки известны не позднее, чем с раскопок В. Ф. Генинга на Тураевском курганном могильнике. Он же и ввел это название [ Генинг , 1976, с. 87‒88], оперируя довольно случайным и весьма далеким сходством с этнографическими типами хозяйственного инвентаря (рисунок, 1 , 2 ).

Ввиду неясности назначения данные предметы неоднократно привлекали внимание исследователей. Перечень вариантов собран О. А. Казанцевой [ Казанцева , 2017, с. 78‒79]. Именно косами-горбушами их считала Т. И. Останина, при этом сама констатировала несуразность такого определения [ Останина , 1997, с. 72]. Вопрос функционального назначения рассматривали С. Р. Волков, С. Е. Перевощиков, И. О. Пастушенко, которые пришли к выводу, что предметы могли являться предметами вооружения [ Волков , 1995; Перевощиков , 1997; Перевощиков , 2002, с. 45] – метательного оружия [ Перевощиков , 1997], или оружия с древком до 2 м [ Пере-вощиков , Пастушенко , 2006, с. 117‒118]2. Важным результатом их исследований является реконструкция способа крепления рукояти [Там же, рис. 2, 2 ] (см. рисунок, 5 , 6 ). Неоднократно находки подвергались металлографическому анализу [ Семыкин , 1993, № 7, 8 ; Перевощиков , Пастушенко , 2006, с. 108‒110; Перевощиков , 2002, ан. 89, 90, 125, 188; Кондрашин , 2003, с. 7, 19; Завьялов и др., 2009, с. 119‒120, 122; Казанцева , 2017, с. 77], который не дал ничего, кроме

испорченных предметов. Было лишь установлено, что более качественный металл выводится именно на грани [ Терехова и др., 1997, с. 133–156], которые можно подвергать заточке. О. А. Казанцева считает их универсальными инструментами, «основными свойствами которых является вращательное действие» [ Казанцева , 2017, с. 77]. Попадаются в литературе и более одиозные определения функции предметов. Обсуждать их не имеет смысла.

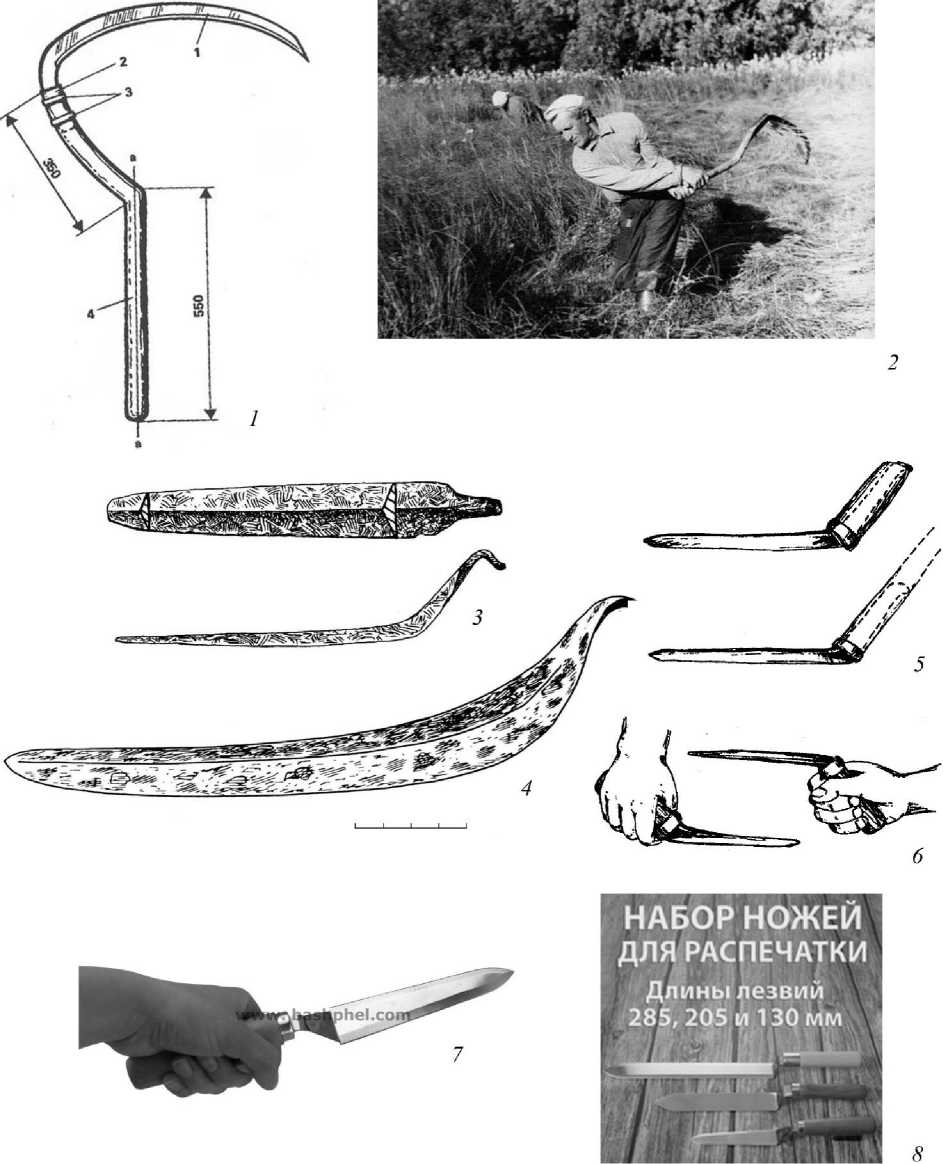

Рассматриваемые предметы представляют собой короткий, узкий, обоюдоострый клинок и поставленную под тупым углом (120°) к его плоскости пятку с крючком на конце. Ширина клинка равна почти по всей длине и составляет 2,0‒3,0 см, длина ‒ 13,0‒17,0 см, клинок треугольного сечения (см. рисунок, 3 , 4 ). В погребении 144 Кудашевского могильника сохранились остатки дерева от рукоятки не менее 10 см [ Казанцева , 2017, с. 75]. Т. И. Останина специально подчеркивает, что «все они однотипны» [ Останина , 1997, с. 72].

Существенных дополнений в литературе введено два: реконструкция насада рукояти, основывающаяся на угле отгиба рукояти и наличии крючка (С. Р. Волков) (см. рисунок, 5 ), и технологическая особенность выхода более качественного (жесткого) металла на режущие кромки (С. Е. Перевощиков).

Прежде всего, рассматриваемые предметы отличаются. Внешний вид совпадает, но экземпляры имеют заметно отличающиеся размеры. Одни из них – небольшие, короткие (см. рисунок, 3 ), другие – большие, длинные (см. рисунок, 4 ).

Территория распространения охватывает области азелинской, мазунинской и гляденов-ской культур, т.е. лесную зону в пределах Прикамья [ Гавритухин , Красноперов , 2022, с. 186]. Как отмечалось всеми исследователями, в подавляющем большинстве находки сочетаются с мужским набором инвентаря, вооружением. Но «признать абсолютным маркером мужских погребений нельзя» [ Казанцева , 2017, с. 76].

Больше всего находок (по данным О. А. Казанцевой на 2016 г., только в Кудашевском могильнике 67 предметов в 36 погребениях [Там же, с. 74]) на памятниках гляденовской культуры, но датируются они суммарно от конца IV в. и далее [ Перескоков , 2018, рис. 94а]. Много – в мазунинских, чуть меньше – в азелинских [ Перевощиков , Пастушенко , 2006, с. 107‒108].

В Югомашево, п. II/53 найдены пряжки П-10 II‒IV четв. IV в. [ Малашев , Гаджиев , Илью-ков , 2015, с. 99]. В Ст. Кабаново, п. 22, 86, 132, Покровское, п. 331, Тураево, п. 85, Тарасово, п. 1779, 1784, 1787, 1850, найдены пряжки с язычками, как у П-9, но с гладкой рамкой. Классическая граненая форма пряжки П-9 найдена в Тарасово, п. 1785. По пряжкам погребения относятся к 1–3 четв. IV в. [ Малашев , 2000, рис. 2]. Комплексы Тарасово, п. 765, 1685 относятся к специфической для Прикамья второй подгруппе «всаднических комплексов», с пряжками П-9 и наконечниками Н-8. Возможно, самая ранняя находка – Тарасово, п. 660, где псалии, сюльгама и бесщитковая пряжка могут датироваться еще II в., но щитковая пряжка определенно позже, не ранее III в.

Еще больше разброс датировок в азелинских могилах: Рождествено V, п. 73 – с пряжками П-2б, Тюм-Тюм, п. 94 – «всаднический комплекс» и пряжками П-2а и сапожковыми полупро-низками пьяноборского типа, Тюм-Тюм, п. 123 – с пряжкой П-9, Рождествено V, п. 73 – с мечом Хазанов-5.

Время появления (в пределах III в.) еще требует уточнений, но находки позже конца IV в. достоверно неизвестны.

Вариант метательного оружия, бумеранга, не обсуждается. Вариант коленчатого «копья» на двухметровом древке тоже не обсуждается. Вариант использования в качестве косы невозможен функционально. Орудия не могут применяться в качестве стамески, скобеля. Серпы известны в местных культурах, они традиционных форм, хотя и не распространены.

Авторы, отстаивавшие функцию предметов вооружения, апеллировали к составу комплексов, в большинстве из которых найдено именно оружие [ Перевощиков , Пастушенко , 2006, с. 109‒113]. И все подчеркивали, что это оружие неместных типов [Там же, с. 113], не предлагая, однако, источника заимствования.

Методической ошибкой было то, что априори предполагалось именно неместное происхождение предметов, что исключило из поля внимания этнографические материалы.

Рис. Внешний вид «горбатых кос»: 1 - коса-горбуша; 2 - способ косьбы косой-горбушей

(из открытых источников). Виды ножей для распечатки сот: 3, 4 - Гляденовское костище [ Перескоков , 2018, рис. 58, 7 , 16 ]; 5 - варианты крепления рукоятей; 6 - варианты положения кисти руки при использовании орудия [ Перевощиков , Пастушенко , 2006, рис. 2, 2 ];

7 - способ хвата современного ножа; 8 - варианты современных ножей (фотографии из открытых источников)

Предметы такой формы - нож, с приостренным концом, двумя рабочими лезвиями, иногда невыраженного трехгранного сечения, рукояткой, отогнутой над плоскостью лезвия

(внешне похожий на современный строительный мастерок или художественный стек) – известен в инвентаре пчеловода как в этнографии, так и в современном быту (см. рисунок, 7 ). Он используется для распечатывания сот – срезания внешнего воскового слоя, забруса. Они бывают разных размеров, наиболее распространены с длиной лезвия около 12‒13 см и общей длиной около 27 см, и с длиной лезвия около 20 см. Редко производятся ножи с лезвием длиной 28‒29 см (см. рисунок, 8 ). Длина рукоятки независимо от размера лезвия около 12 см и определяется удобством захвата ладонью.

Аналогичные размеры, форму, сечение имеют археологические находки.

Идентификация предметов как инструментов пчеловодства позволяет зафиксировать еще одну отрасль хозяйства местного населения. Очевидно, что эта сфера трудноуловима в археологии. Но предположению не противоречит ареал распространения находок – в лесной зоне, т.е. в зоне распространения пчел.

Список литературы К атрибуции функции так называемых кос-горбуш из памятников Прикамья (к характеристике отрасли хозяйства)

- Волков С.Р. Комплекс вооружения из погребений с т.н. «косами-горбушами» IV-V вв. в Среднем Прикамье // Тез. докл. II Рос. университ.-акад. науч.-практ. конф. Ижевск, 1995. Ч. 1. С. 16.

- Гавритухин И.О., Красноперов А.А. Тураевский курганный могильник // Археология Волго-Уралья: в 7 т. Т. 4. Эпоха Великого переселения народов / Ин-т археологии им. А.Х. Халикова АН РТ; под общ. ред. А.Г. Ситдикова. Казань: Изд-во АН РТ, 2022. С. 175-192.

- Генинг В.Ф. Тураевский могильник V в. н.э. (захоронение военачальников) // Из археологии Волго-Камья / отв. ред. А.Х. Халиков. Казань: ИЯЛИ КФАН СССР, 1976. С. 55-108.

- Завьялов В.И., Розанова Л.С, Терехова Н.Н. История кузнечного ремесла финно-угорских народов Поволжья и Предуралья: к проблеме этнокультурных взаимодействий. М.: Знак, 2009. 264 с.

- Казанцева О.А. Металлические «косы-горбуши» в могильнике Кудашевский I // Вестник Перм. ун-та. История. 2017. № 1 (36). С. 74-83. DOI: https://doi.org/10.17072/2219-3111-2017-1-74-83

- Кондрашин В.В. Железообработка в Среднем Поволжье и Прикамье в III в. до н.э. - VII в. н.э. (технологический аспект): автореф. дис.... канд. ист. наук. Ижевск, 2003. 26 с.

- Малашев В.Ю. Периодизация ременных гарнитур позднесарматского времени // Сарматы и их соседи на Дону: материалы и исследования по археологии Дона / отв. ред. Ю.К. Гугуев. Ростов н/Д: Терра, 2000. Вып. 1. С. 194-232.

- Малашев В.Ю, Гаджиев И.С., Ильюков Л.С. Страна маскутов в Западном Прикаспии. Курганные могильники Прикаспийского Дагестана III-V вв. н.э. Махачкала: Мавраевъ, 2015. 452 с.

- Останина Т.И. Население Среднего Прикамья в III-V вв. Ижевск: Удмурт. ин-т истории, языка и литературы УрО РАН, 1997. 327 с.

- Перевощиков С.Е. Еще раз о «косах-горбушах» // Проблемы межэтнических взаимодействий в сопредельных национальных и административных образованиях (на примере региона среднего Прикамья): тез. докл. Сарапул, 1997. С. 67-68.

- Перевощиков С.Е. Железообрабатывающее производство населения Камско-Вятского междуречья в эпоху средневековья (технологический аспект). Ижевск, 2002. 176 с.

- Перевощиков С.Е., Пастушенко И.О. «Косы-горбуши» в средневековых памятниках Прикамья // Российские немцы: история и современность / Историк и дело. Вып. 5 / отв. ред. А.Н. Маркин. Ижевск, 2006. С. 105-120.

- Перескоков М.Л. Пермское Приуралье в финале раннего железного века. Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 2018. 320 с.

- Семыкин Ю.А. Технологическая характеристика кузнечного инвентаря из Тураевского могильника // Новое в средневековой археологии Евразии / отв. ред. А.В. Богачев. Самара: Артефакт, 1993. С. 192-200.

- Терехова Н.Н., Розанова Л.С., Завьялов В.И., Толмачева М.М. Очерки по истории древней железообработки в Восточной Европе. М.: Металлургия, 1997. 320 с.