К дефиниции понятий "ювелирный стиль" и "мода" на примере черняховских фибул и предметов с выемчатыми эмалями

Автор: Гопкало О.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 254, 2019 года.

Бесплатный доступ

Восточноевропейские выемчатые эмали - самобытный ювелирный стиль. Вместе с тем, несмотря на своеобразие и стилистическое единство, предметы с выемчатыми эмалями подвергались влиянию восточноевропейской моды. В данном случае под «модой» подразумевается историко-культурный феномен, прообраз современной моды.

Художественный стиль, ювелирный стиль, мода, восточноевропейские выемчатые эмали, киевская культура, культура черняхов - сынтана-де-муреш, пеньковская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/143167122

IDR: 143167122 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.254.191-211

Текст научной статьи К дефиниции понятий "ювелирный стиль" и "мода" на примере черняховских фибул и предметов с выемчатыми эмалями

Как, впрочем, не лишено смысла использование понятия «мода» и в отношении римского периода и эпохи Великого переселения народов, костюма, аксессуаров костюма, в том числе ювелирных изделий, и более широко – ювелирных стилей, одним из которых выступают восточноевропейские выемчатые эмали. К ним относятся: фибулы, браслеты, цепи, пластинчатые украшения, гривны, лунницы и другие подвески, накладки, перстни и пр. (булавки, шпоры, зеркало). Общая характеристика предметов с эмалью, предложенная Г. Ф. Корзухиной, включает технологические и морфологические признаки. Предметы, изготовленные в эмалевой технике, – бронзовые литые. Для их изготовления использовался особый медьсодержащий сплав. Иногда бронза покрывалась тонким слоем серебристого сплава. Поскольку среди предметов, выполненных в стиле выемчатых эмалей, идентичные вещи не обнаружены, сделан вывод о том, что форма для отливки использовалась единожды. При отливке предусматривались гнезда для эмали. Эмалью украшалась внешняя, плоская, сторона изделия. Цвет декора: красный, реже синий, зеленый, белый, оранжевый и желтый. Гнезда заполнялись эмалью одного, реже двух или трех цветов. Морфологические признаки предметов, выполненных в стиле выемчатой эмали: ажурность и геометричность. Геометричны как форма украшений, так и их орнаментация – используются круг, полукруг, треугольник, ромб, квадрат, крест и различные их сочетания. К этому же стилю относятся предметы, лишенные перечисленных признаков, например часть Т-образных фибул, по общей тенденции к украшению этой разновидности застежек эмалью (Корзухина, 1978. С. 17–20; Облом-ский, Терпиловский, 2007. С. 113).

История изучения изделий с выемчатыми эмалями у народов Восточной Европы неоднократно изложена в литературе ( Корзухина , 1978. С. 13–16; Гороховский , 1988. С. 104–111; Колесникова, Зиньковская , 2015). Ключевые работы по эмалям Среднего Поднепровья ставили своей целью систематизацию украшений и уточнение их хронологии ( Корзухина , 1978; Фролов , 1980; Гороховский , 1988. С. 112; Обломский, Терпиловский , 2007. С. 114). В результате проведенных исследований установлены категории изделий, при изготовлении которых использовались эмали; разработана их классификация; с учетом контекста находок, на основании типологических изменений, предложена хронология и периодизация.

Предметы с выемчатыми эмалями рассматривались как звено в эволюции раннеславянского женского убора ( Родинкова , 2007; 2014). В частности, отмечается, что ювелирные изделия эмалевого стиля, характерные для позднезаруби-нецких и раннекиевских древностей, практически вытесняются из костюмного комплекса на позднем этапе культуры ( Обломский, Терпиловский , 2007. С. 113; Родинкова , 2014. С. 90, прим. 4).

В последнее время в научный оборот введены новые источники, проанализированы находки за пределами основного ареала украшений с выемчатыми эмалями, сделаны попытки стилистического анализа треугольных фибул ( Ахмедов и др. , 2015; Обломский , 2017; Колесникова, Зиньковская , 2017).

В литературе сформулированы вопросы, требующие убедительного объяснения (Родинкова, 2014). Так, например, не ясны причины стремительного распространения эмалей у разноэтничного населения лесной и лесостепной зон Восточной Европы в раннеримский период. Разителен контраст между уровнем материальной культуры ранних славян и богатством эмалевых гарнитуров. В силу специфики источника окончательно не установлены назначение таких украшений, их место в структуре раннеславянского костюма. Хотя, безусловно, в историографии предложены интересные гипотезы об эмалевых гарнитурах как о статусных предметах – даже символах княжеской власти или жреческом облачении (Родинкова, 2014. С. 93), а также половозрастная атрибуция эмалевых наборов и историческая интерпретация «кладов» (Фурасьев, 2001; 2002).

Итак, восточноевропейские выемчатые эмали – ювелирный стиль, распространенный на обширной территории и существующий с конца II в. н. э. В Под-непровье он связан с памятниками киевской археологической культуры, а пик его развития приходится на первую половину III в.

При самом беглом взгляде на предметы с выемчатой эмалью можно сказать, что они представлены двумя большими группами. Ювелирные композиции «Жукинского» и «Межигорского» этапов, по Е. Л. Гороховскому, достигались сочетанием эмалевых и прорезных деталей. Цветовая гамма эмалевых вставок включала красный, зеленый, оранжевый, желтый, белый цвета на фоне золотистого оттенка бронзы. Можно предполагать, что максимальный эффект достигался при использовании полного гарнитура, который мог усиливаться за счет выигрышного цвета одежды. Немногочисленные позднейшие изделия (этапа 2а, по Е. Л. Гороховскому) имитировали украшения из серебра – металла белого цвета. Вероятно, они требовали другого фона, но, судя по тому, что цвета эмалей оставались прежними, можно предположить, что цветовая гамма одежды не изменилась – она просто подходила в качестве фона и для золотистых, бронзовых, и для серебристых украшений3.

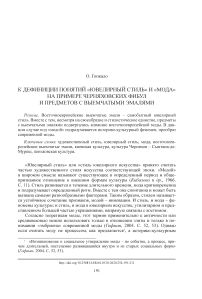

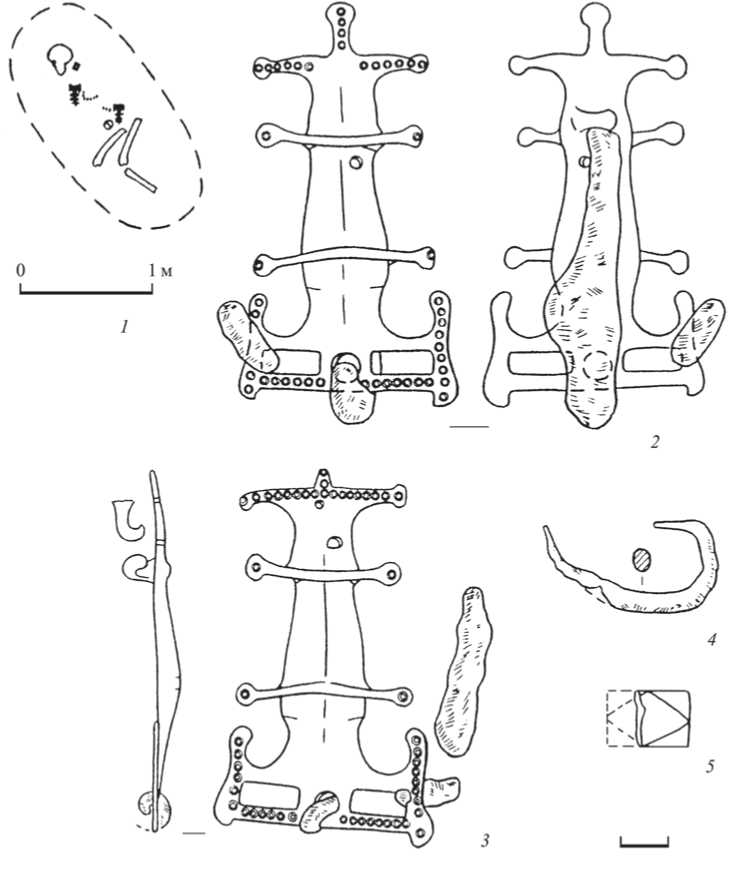

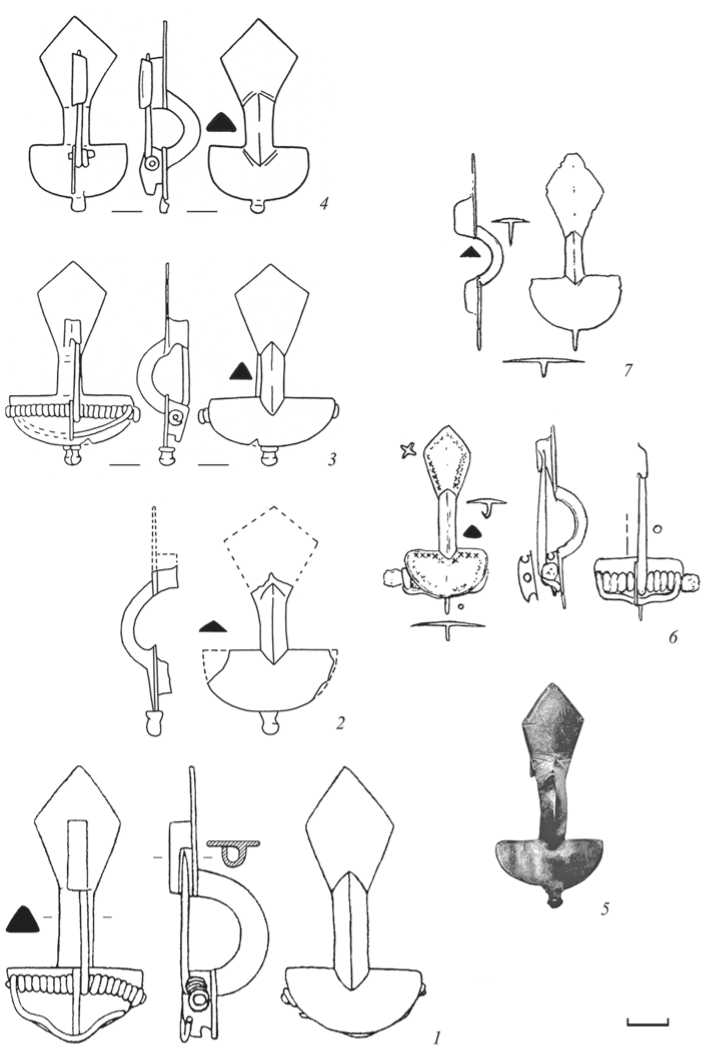

Наверное, не будет преувеличением сказать, что с середины III в. н. э. законодателем мод в Восточной Европе выступало население культуры Черняхов – Сын-тана-де-Муреш (далее – ЧСМ), в среде которой ювелирные изделия из белого металла получили широкое распространение не ранее середины IV в. В связи с этим единственное черняховское погребение с Т-образными фибулами – Компанийцы, погр. 2 (рис. 1; 2) – исследователи вполне резонно датируют по дате могильника от второй трети IV в. и допускают возможность удревнения этой даты до перв. пол. столетия ( Гороховский , 1988. С. 126; Гороховский и др. , 1999. С. 145) и даже в пределах III в., исключая его начало4 ( Обломский, Терпиловский , 2007. С. 123). Двуфибульный убор этого погребения достаточно типичен для черняховского женского костюма. Однако модификации фибул, пряжки, а также способ соединения фибул железной цепью выделяет этот комплекс из остальных. Компанийцевские фибулы лишены не только эмали, но и сложной ажурной композиции и украшены лишь круглым штампом. Они – позднейшие в типологическом ряду з стежек, происхождение которых связывают с провинциально-римскими формами раннеримского периода ( Гороховский и др. , 1999. С. 145. Рис. 3). Они изготовлены из так

Рис. 1. Компанийцы, погр. 2 (по: Некрасова , 2006. Рис. 58: 1–5 )

1 – план могилы; 2, 3 – бронзовые Т-образные фибулы стиля восточноевропейских выемчатых эмалей; 4 – железная пряжка; 5 – фрагмент сердоликовой бусины

Рис. 2. Компанийцы, погр. 2. Бронзовые Т-образные фибулы. Фото автора называемой оловянистой бронзы – сплава 4, по Е. Н. Черных и Т. Б. Барцевой (Барцева и др., 1972. С. 100. № 3956, 3957), наиболее широко представленного в изделиях этого памятника. Поэтому не лишено смысла предположение об их местном производстве. Двуфибульный убор дополнен железной пряжкой, что не вполне обычно для черняховского убора, в котором чаще используются пряжки из цветных металлов, а фибулы скреплены железной цепью. К тому же рамка железной пряжки по морфологическим особенностям не принадлежит к черняховским (Гороховский, 1988. С. 126). Оттиски текстиля на цепи не сохранились, поэтому нельзя сказать, из какой ткани была изготовлена одежда.

Могильник Компанийцы, благодаря удачному географическому расположению, объединил вельбарское, пшеворское население, двигавшееся с северо- запада двумя потоками, и носителей позднесарматской культуры. Кроме того, здесь найдена одна из ранних «двупластинчатых» фибул или их вероятный прототип (Gopkalo, 2018).

На этом примере хотелось бы остановиться более подробно, поскольку он иллюстрирует тему развития ювелирного ремесла. Правомерно ли употребление понятия «мода» для обозначения изменений ювелирного стиля или предпочтительнее использовать не менее расплывчатую, но привычную «эволюцию»? Что в таком случае обозначает каждый «шаг» такой эволюции – творческий «произвол» ювелиров или изменение вкусов заказчиков?

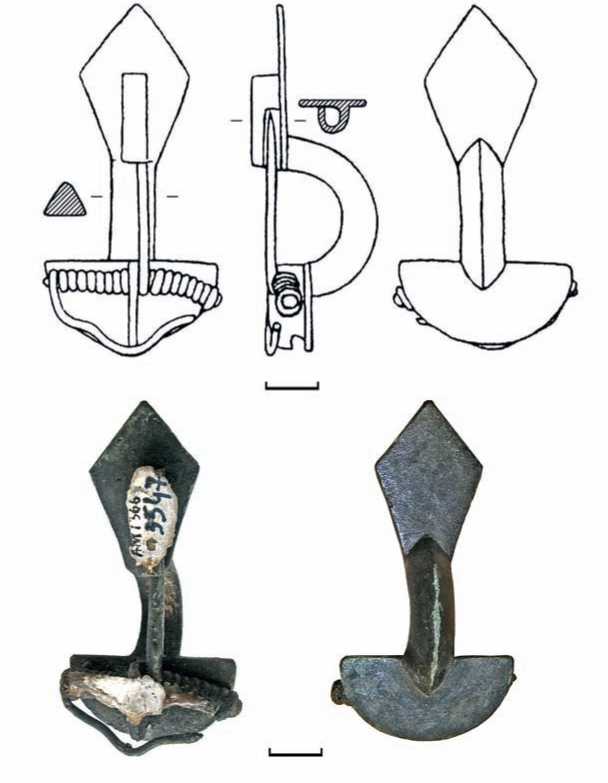

Как известно, двупластинчатыми фибулами обычно сопровождаются женские погребения культуры ЧСМ, поэтому находка такой застежки в мужском воинском погребении 86 представляет исключение. На уровне современных знаний этот факт может объясняться двояко: как мужская застежка, положившая начало женской моде, или как вещь из женской субкультуры, оказавшаяся среди инвентаря могилы в качестве погребального приношения, дара.

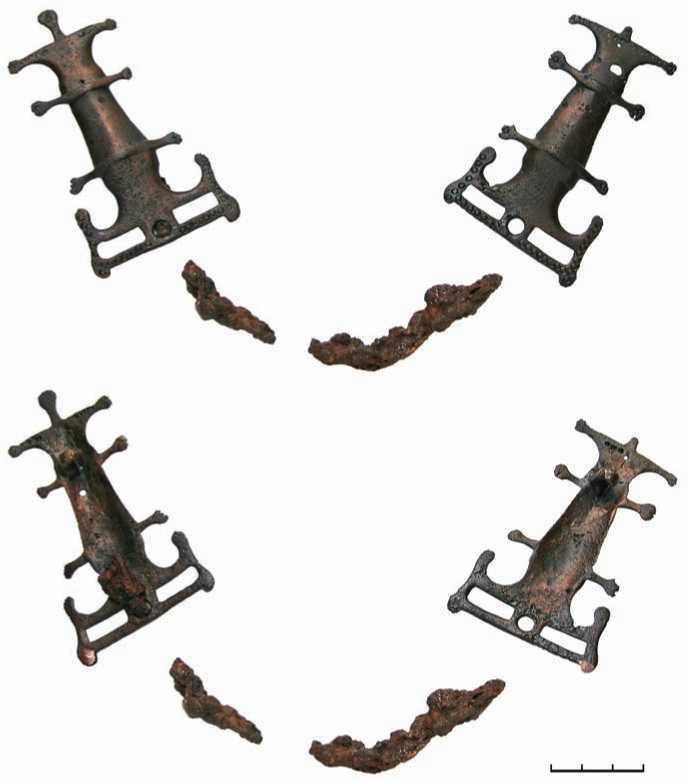

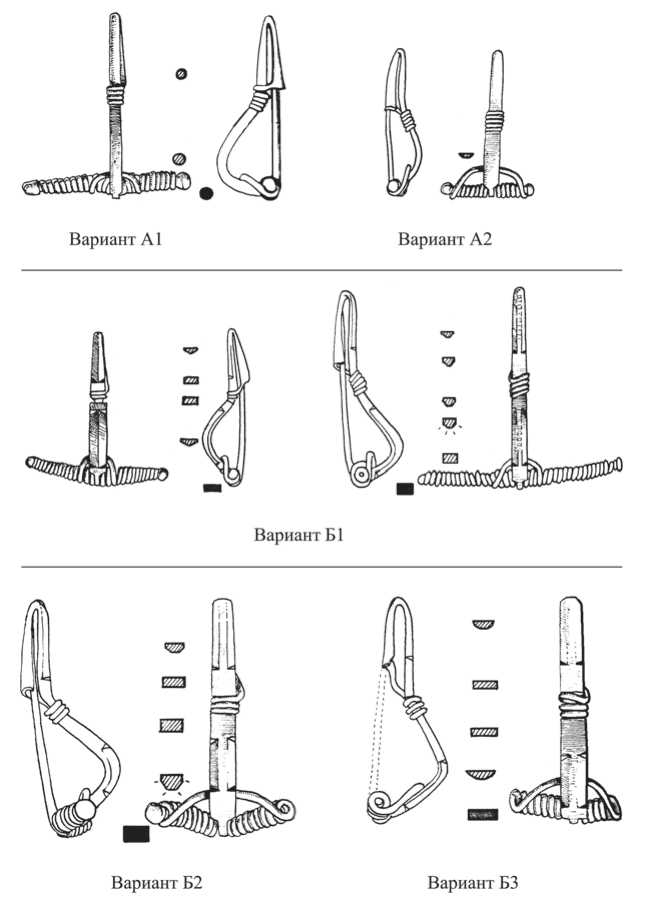

Компанийцевская застежка относится к варианту «Боромля – Компанийцы», по И. О. Гавритухину ( Gavritukhin , 2002; Гавритухин , 2007) (рис. 3). Однако экземпляр из Компанийцев обладает рядом особенностей – отсутствием кнопки на головной пластине и массивной циркульно изогнутой дужкой, похожей на классические Bügelknopffibel (Т-образные пружинные) ( Gavritukhin , 2002. P. 119). Кроме того, фибула крупнее остальных экземпляров варианта, с фигурной тетивой и массивным приемником (рис. 3).

Сравнивая фибулы, объединяемые И. О. Гавритухиным в один вариант, а также найденные недавно, но относящиеся к нему по морфологическим признакам, следует отметить их однородность. Однако очевидно, что компанийцевская фибула – эталон для остальных застежек варианта. Косвенно это подтверждается и различием состава металла предполагаемого эталона и некоторых фибул указанного варианта. Компанийцевская фибула изготовлена из сплава 1, по Е. Н. Черных и Т. Б. Барцевой ( Барцева и др. , 1972. С. 100, 101. № 3958). Исследованная же методом рентгенофлуоресцентного анализа случайная находка из Полтавского клада 2014 г.5 (рис. 4: 2 ) отлита из оловянисто-свинцовой бронзы – сплава 4, характерного для большинства черняховских ювелирных изделий.

Кроме того, в комплексах c архаичными модификациями двупластинчатых фибул (Боромля, погр. 4; Родной Край, погр. 3) (рис. 4: 3, 6 ) застежки найдены в похожих условиях: в первом случае так, как если бы одежду сбросили в частично засыпанную яму, в другом – как если бы положили на посуду сверху. Интерпретировать упомянутые факты можно по-разному, но важно отметить их повторяемость. Возможно, ранние двупластинчатые фибулы еще служили для одежды, которую клали в могилу как «приношение».

Вторичное использование предметов мужской субкультуры в женской хорошо известно. Однако в данном случае речь идет о ювелирном изделии, образ которого был воспринят и растиражирован ремесленниками из разных регионов культурного ареала.

Рис. 3. Компанийцы, погр. 86. «Двупластинчатая» фибула. Фото автора

Рис. 4 (с. 199). Фибулы блока вариантов «Боромля – Компанийцы» (по И. О. Гавритухину ( Gavritukhin , 2002. P. 119))

-

1 – Компанийцы, погр. 86; 2 – Полтавский клад 2014 г.; 3 – Боромля, погр. 4; 4 – Боромля, погр. 44; 5 – Григоро-Бригадировка; 6 – Родной Край, погр. 3; 7 – Шаровка

1, 6, 7 – рисунки И. О. Гавритухина; 3, 4 – рисунки А. Н. Некрасовой; 2, 5 – рисунок и фото автора

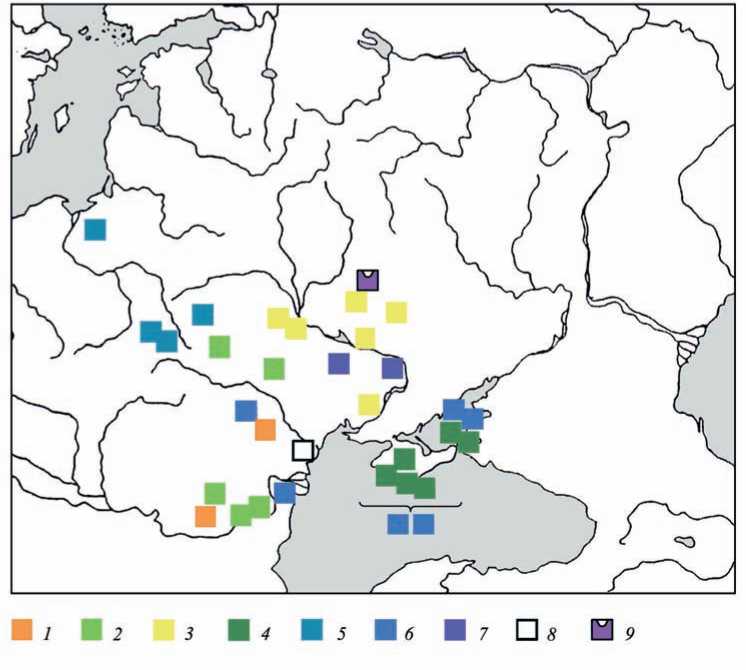

Среди ювелирных изделий культуры ЧСМ существовали две группы фибул, развитие которых происходило по-разному. Прогнутые подвязные распространялись из единого центра, их производство было стандартизованным (наверное, можно употребить слово «серийным»). В течение столетия они прошли эволюцию от простых проволочных к очень широким, шириной до 1 см, фасетирован-ным образцам (рис. 5). По самым приблизительным подсчетам, каждый следующий «шаг» этой эволюции совершался через 20–60 лет.

Алгоритм возникновения и распространения двупластинчатых фибул принципиально иной. Они подражают единому образцу, который в разных регионах культуры наделялся собственными оригинальными чертами, в результате чего возникли многочисленные серии застежек, различающиеся по морфологическим и технологическим признакам. Многообразие модификаций двупластинчатых фибул – показатель густой сети ювелирных производств, обслуживающих отдельные регионы (рис. 6). Едиными оставались: тенденция к укрупнению изделий и форма ножки как наиболее чуткий хронологический признак.

Стимулом к появлению двупластинчатых фибул служила потребность нарождающейся «верхушки» иметь статусные вещи не только по материалу (серебро), но и по форме, внешнему облику. Благодаря эффектным вещам статус визуализировался, он в буквальном смысле становился «весомым, грубым, зримым», учитывая устойчивую тенденцию к увеличению абсолютных размеров6 двупластинчатых застежек. То же описывает А. К. Амброз в отношении двупластинчатых фибул II группы: «Само изменение формы фибул (замена I подгруппы II) произошло потому, что мастера, делавшие фибулы, были поставлены своими заказчиками перед задачей изготовления как можно более крупных, подчеркнуто роскошных вещей» ( Амброз , 1966. С. 88).

Ювелиры – создатели стиля восточноевропейских выемчатых эмалей, основными потребителями которых в Поднепровье выступали носители киевской культуры, также, вероятно, выполняли «социальный» заказ. Однако в отличие от носителей культуры ЧСМ, достаточно полно обеспеченной источниками для реконструкции костюма, внешний вид носителей киевской культуры можно воссоздать по поселенческим находкам и немногочисленным погребениям с деталями костюма. Первые в известном смысле случайны – это фрагменты повседневной одежды, скорее всего утерянные; вторые, представленные мо-норитуальным обрядом – кремацией на стороне, могут существенно искажать информацию о погребальном костюме. К тому же погребения киевской культуры немногочисленны7, многие из них разрушены вследствие антропогенной деятельности. Тем не менее 11 погребений из 170 сопровождались деталями костюма ( Терпиловский , 2004. С. 39). Некоторые особенности киевского костюма, по сравнению с черняховским, позволяют выделить и поселенческие материалы. Костюм «киевлян» отличался от черняховского по структуре, поскольку

Рис. 5. Варианты двучленных прогнутых подвязных фибул (по Е. Л. Гороховскому)

Рис. 6. Картосхема распространения двупластинчатых фибул «архаических» модификаций (по: Gavritukhin , 2002. Map 2)

1 – вариант «Петрешты»; 2 – вариант «Одобеску» и фибула из Кобылля; 3 – блок вариантов «Боромля – Компанийцы»; 4 – крымские серии; 5 – серии Грудек; 6 – фибулы с двойной пружиной северных вариаций и из Керчи; 7 – вариант «Алексеевка»; 8 – неизвестный вариант; 9 – Боромля, погр. 44

включал булавки, застежки и пряжки, подвески, браслеты, кольца. Следует отметить наличие железных застежек и пряжек, серебряных браслетов и подвесок местного производства.

Третьим, наиболее полным, источником для исследования костюма киевской культуры выступают предметы с выемчатой эмалью. Немногочисленные достоверные находки эмалевого стиля вне памятников киевской культуры, но связанные с ними, интепретируются как клады и содержат ювелирные гарнитуры. Их состав значительно более полный, чем тот, который может быть реконструирован на основании поселенческих находок и находок в инвентаре погребений. Однако назначение таких комплексов дискуссионно, как и предложенные в литературе реконструкции убора ( Гороховский , 1988; Родинкова , 2007. С. 366, 367. Рис. 15; 16; Левада , 2010. Рис. 26: 6 ).

Рис. 7. Гава. Комплекс украшений (по: Das Gold von Nyíregyháza…, 1997. S. 60–74. Taf. III: 2 ; IV)

Назначение предметов с выемчатыми эмалями косвенно подтверждается локализацией их находок в погребениях на позднесарматских, позднескифских и античных городских некрополях: подковообразной фибулы на левом плече женщины (Дивизия, кург. 2, погр. 1), налобных пластинчатых венчиков в парной детской (infantilis I, от 6 месяцев до 1,5 лет) ингумации на позднескифском могильнике Красный Маяк (погр. 48) ( Обломский , 2017. С. 63). Костюм ребенка включал аксессуары местного женского костюма (лучковую фибулу, височные кольца, бусы, спиральные браслеты, кольца, бусы у ног) (ср.: Вязьмитина , 1972. С. 114, 115) и инородные (пластинчатый венчик, колокольчики, возможно, некоторые типы янтарных бус).

С появлением в Среднем Поднепровье культуры Черняхов – Сынтана-де-Му-реш нужды носителей киевской культуры удовлетворяли черняховские ювелиры: в крайнем варианте можно предполагать даже вытеснение производителей эмалей черняховскими ремесленниками, ориентированными на производство стандартизированной продукции для «массового потребителя». Тем более, судя по характеру поселений Днепровского Левобережья (Боромля II, Дмитровка III, Перещепино II), в середине – втор. пол. IV в. черняховское и киевское население здесь сосуществовало ( Некрасова , 2006. С. 94–99; Башкатов , 2010. С. 223–236. Рис. 11; Приймак, Луговий , 2017. С. 190. Рис. 11: 3 ). Этот процесс был прерван вследствие распада сложившегося социально-экономического уклада после гуннского вторжения.

Между тем ювелирная эмалевая традиция не прерывалась. Контекст позднейших «кладов» и единичных находок предметов с выемчатыми эмалями (Су-хоносовка, Сурская Забора) точно не установлен8, однако представляется возможным связать их уже с пеньковскими древностями ( Обломский , 2017. С. 58). Более того, стремление соответствовать общей восточноевропейской «моде» V в. к укрупнению абсолютных размеров застежек заставило эмальеров укрепить конструкцию треугольных фибул за счет применения ребер жесткости, как, например, это произошло на фибуле из Сурской Заборы(рис. 8)9.

Учитывая символику декоративных элементов предметов с выемчатыми эмалями, можно было бы предполагать вотивный характер эмалевых кладов, однако ограничитель на фибуле из Сурской Заборы свидетельствует о том, что застежка предназначалась для ношения. Учитывая массивность иглы (ее толщина у пружины составляла 5 мм, выше ограничителя – 2,5–3 мм), становится понятной целесообразность появления ограничителя – он удерживал ткань, не давая попасть ей под пружину и порваться.

Сам факт находки застежки из Сурской Заборы свидетельствует, что востребованность в вещах особого рода не исчезла. Предметы с выемчатыми эмалями развивались в едином ритме с другими модификациями ювелирных изделий, следовали единым тенденциям10. Можно назвать это явление «духом времени» или как-то иначе, но, учитывая неоспоримые факты использования предметов ювелирного искусства представителями элиты и создания новых модификаций ювелирных

Рис. 8. Сурская Забора. Треугольная фибула. Фото автора изделий благодаря социальному заказу, представляется вполне оправданным назвать данный феномен «модой». В регионах, где представители разноэтничных элит активно взаимодействовали11, он проявлялся особенно зримо. Необходимыми условиями появления и распространения разного рода новшеств можно назвать визуальную самопрезентацию, демонстрацию и различные виды контактов (участие в военных акциях, посольства, межэтнические браки и пр.).

В заключение хотелось бы немного отклониться от заданной темы. Как представляется, наиболее важными для реконструкции исторических процессов, происходивших в Восточной Европе на излете античной эпохи, следует признать самобытные черты эмалевого стиля, в частности их особенную символику, антропоморфную, напоминающую женский силуэт, форму треугольных застежек вместе с женским, скорее всего детским или девичьим, судя по аналогии с комплексом из Красного Маяка, характером эмалевых гарнитуров, включающих пластинчатые венчики, а также удвоение, утроение, учетверение, упятерение (Брянский клад) простого набора украшений. Многократное повторение предметов погребального инвентаря, например пряслиц, комплектов одежды, наблюдается в женских могилах культуры ЧСМ «бережанской» фазы, по Е. Л. Гороховскому. То же, по-видимому, происходит и с комплектом вооружения: он может быть минимальным, представленным одним предметом, может быть полным, т. е. включать образцы всех видов вооружения, а может содержать полный удвоенный комплект (повседневный и парадный). Несмотря на ощутимую разницу в образе жизни и традициях народов Восточной Европы в период поздней античности, базовые мировоззренческие установки были, по-видимому, сопоставимы.

Повторюсь, стилистика выемчатых эмалей заставляет обратиться к поиску женских персонажей – женскому Божеству, женщинам, выполняющим сакральные функции, или персонам, статус которых был освящен.

По аналогии с незначительной, собранной по крупицам и очень осторожно высказанной информацией об идеологии (культах и религии) готов12, одним из божеств восточноевропейских народов могла быть крупная река, которой приносили человеческие жертвы ( Вольфрам , 2003. С. 160).

Кроме того, элементы декора, присутствующие на ювелирных изделиях, могли повторяться в вышивках или тканых элементах одежды как обереги.

Список литературы К дефиниции понятий "ювелирный стиль" и "мода" на примере черняховских фибул и предметов с выемчатыми эмалями

- Амброз А. К., 1966. Фибулы юга Европейской части СССР II в. до н. э. -IV в. н. э. М.: Наука. 112 с., 28 л. ил., карт. (САИ; вып. Д1-30.)

- Ахмедов И. Р., Обломский А. М., РАдюш О. А., 2015. Брянский клад вещей с выемчатыми эмалями (предварительная публикация)//РА. № 2. С. 146-166.

- Банников А. В., 2011. Римская армия в IV столетии (от Константина до Феодосия). СПб.: СПбГУ: Нестор-история. 263 с.

- Барцева Т. Б., Вознесенская Г. А., Черных Е. Н., 1972. Металл черняховской культуры. М: Наука. 119 с. (МИА; № 187.)

- Башкатов Ю. Ю., 2010. Памятники черняховской культуры юга Среднего Поднепровья//Germania -Sarmatia II: сб. науч. ст. по археологии народов Центральной и Восточной Европы, посвящ. памяти М. Б. Щукина/Ред. О. А. Щеглова; сост.: О. А. Радюш, К. Н. Скворцов. Калининград; Курск. С. 215-239.

- Вольфрам Х., 2003. Готы. От истоков до середины VI века (опыт исторической этнографии)/Пер. с нем.: Б. П. Миловидов, М. Ю. Некрасов; ред.: М. Б. Щукин, Н. А. Бондарко, П. В. Шувалов. СПб.: Ювента. 656 с. (Историческая библиотека.)

- Вязьмитина М. И., 1972. Золотобалковский могильник. К.: Наукова думка. 190 с.

- Гавритухин И. О., 2007. Днепровское лесостепное Левобережье. Финал черняховской культуры//Восточная Европа в середине I тысячелетия н. э./Ред.: А. М. Обломский, И. О. Гавритухин. М.: ИА РАН. С. 9-24. (РСМ; вып. 9.)

- Гороховский Е. Л., 1988. Хронология ювелирных изделий первой половины I тыс. н. э. Лесостепного Поднепровья и Южного Побужья: дис. … канд. ист. наук. Киев. 461 с.

- Гороховский Е. Л., Кубышев А. И., Терпиловский Р. В., 1999. Украшения круга выемчатых эмалей из села Воронькив на Киевщине//Сто лет черняховской культуре/Вiдп. ред. М. I. Гладких. Київ: Товариство археологiї та антропологiї. С.144-149.

- Гофман А. Б., 2004. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. СПб.: Питер. 208 с.

- Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М., 1966. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага: Артия. 600 с.

- Кнабе Г. С., 1986. Древний Рим -история и повседневность: Очерки. М.: Искусство. 206 с.

- Колесникова А. Ю., Зиньковская И. В., 2015. Основные проблемы изучения предметов круга варварских эмалей Восточной Европы//Вестник ВГУ. Серия: История. Политология. Социология. № 3. С. 29-37.

- Колесникова А. Ю., Зиньковская И. В., 2017. О стилистических особенностях треугольных фибул круга выемчатых эмалей//Верхнедонской археологический сборник. Вып. 8. Липецк: Липецкий гос. пед. ун-т. С. 132-143.

- Корзухина Г. Ф., 1978. Предметы убора с выемчатыми эмалями V -первой половины VI в. н. э. в Среднем Поднепровье. Л.: Наука. 123 с. (САИ; вып. Е1-43.)

- Левада М. Е., 2010. Сухоносивка//Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin/Red. A. Urbaniak. Łódź; Warzawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego: Fundacja Monumenta Archaeologica. C. 557-594. (Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina; t. II.)

- Некрасова А. Н., 2006. Памятники черняховской культуры Днепровского Левобережья//Готы и Рим/Сост.: М. Е. Левада, Л. Г. Самойленко. Киев: Стилос. С. 87-200.

- Обломский А. М., 2017. Украшения с выемчатыми емалями восточноевропейского стиля в степях Причерноморья и в Крыму//РA. № 1. С. 55-69.

- Обломский А. М., Терпиловский Р. В., 2007. Предметы убора с выемчатыми эмалями на территории лесостепной зоны Восточной Европы (дополнение сводов Г. Ф. Корзухиной, И. К. Фролова и Е. Л. Гороховского)//Памятники киевской культуры в лесостепной зоне России (III -начало V в. н. э.)/Отв. ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С.113-141. (РСМ; вып. 10.)

- Приймак В. В., Луговий Р. М., 2017. Поселення черняхiвської культури бiля с. Бiльськ на Полтавщинi//Европейська археологiя I тисячолiття н. е.: збiрник на честь Л. В. Вакуленко/Ред. А. В. Скиба. Київ: IА НАНУ. С. 187-202.

- Родинкова В. Е., 2007. Система женского раннесредневекового убора Среднего Поднепровья (ретроспективный анализ)//Восточная Европа в середине I тысячелетия н. э./Отв. ред.: И. О. Гавритухин, А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 358-388. (РСМ; вып. 9.)

- Родинкова В. Е., 2014. Раннеславянский женский убор римского и средневекового времени (проблемы и изучение источников)//КСИА. Вып. 233. С. 88-99.

- Терпиловский Р. В., 2004. Славяне Поднепровья в первой половине I тысячелетия н. э. Lublin: Uniwersitet Marii Curie-Skłodowskiej. 232 с.

- Тертуллиан К. С. Ф., 2000. О плаще/Пер. с лат. А. Я. Тыжова; сост., сопровод. статьи, коммент. Ю. С. Довженко. СПб.: Алетейя. 217 с.

- Фролов И. К., 1980. Лунницы с выемчатой эмалью//Из древнейшей истории балтских народов (по данным археологии и антропологии)/Ред. Э. С. Мугуревич. Рига: Зинатне. С. 111-124.

- Фурасьев А. Г., 2001. Половозрастные наборы украшений круга варварских выемчатых эмалей//Отделу археологии Восточной Европы и Сибири 70 лет: тез. науч. конф./Науч. ред. А. Ю. Алексеев. СПб.: ГЭ. С. 29-34.

- Фурасьев А. Г., 2002. Проблема датировки кладов с выемчатой эмалью//Клады: состав, хронология, интерпретация: материалы науч. конф. СПб.: Ист. фак. СПбГУ. С. 83-86.

- Шаров О. В., 2009. Боспор и варварский мир Центральной и Восточной Европы в позднеримскую эпоху (середина II -середина IV вв. н. э.): дис. … д-ра ист. наук. СПб. 571 с.

- Яценко С. А., 2006. Костюм древней Евразии (ираноязычные народы). М.: Восточная литература. 661 с.

- Aur. Vict. Epit. Victor Sextus Aurelius, 1911. Epitoma de Caesaribus/Recensuit F. Pichlmayr. Leipzig: Teubner.

- CTh. Сodex Theodosianus/Hrsg.: T. Mommsen, P. T. Meuk. Berlin: Teubner, 1905.

- Das Gold von Nyíregyháza (Archäologische Fundkomplexe mit Goldgegenständen in der Sammlung des Jósa-András-Museums Nyíregyháza)/Hrsg.: K. Almassy, E. Isvánovits, K. Kurucz. Nyíregyháza, 1997. 183 S.

- Gavritukhin I., 2002. ON THE STUDY OF DOUBLE-PLATE FIBULAS OF THE FIRST SUBGROUP//A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve. XLIV. Nyíregyháza. Р. 113-184.

- Gopkalo O., 2018. Double-plate fibula from a warrior's grave of the Chernyakhiv -Sântana-de-Mureş Culture cemetery in Kompanijci: a man's brooch which gave rise to a women's fashion or a woman's gift?//Studia Barbarica. Andrzejowi Kokowskiemu w 65 rócznicę urodzin. For Professor Andrzej Kokowski on His 65th Birthday. T. 1. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. P. 564-569.