К дискуссии об информативности петроглифов и методах их изучения

Автор: Черемисин Д.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Дискуссия проблемы изучения первобытного искусства

Статья в выпуске: 3 (37), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522549

IDR: 14522549

Текст статьи К дискуссии об информативности петроглифов и методах их изучения

Средней, Центральной Азии и Южной Сибири, а также аккумулированного различными научными школами евразийских государств. Некоторые из предлагаемых подходов авторы называют новаторскими, основанными на стремлении отойти “от традиционного восприятия” содержания наскального искусства региона [Там же, с. 69].

По мнению А.-П. Франкфора и Э. Якобсон, “известно несколько подходов к раскрытию смысла наскального искусства, которые пока серьезно не обсуждались применительно к петроглифам Северной, Средней и Центральной Азии”, но наибольшего внимания заслуживают два из них. Однако в статье обозначен только один, “связанный с социальными аспектами содержательной стороны наскального искусства, в частности, с отражением в нем родственных связей в обществе” [Там же, с. 68]. Соавторы полагают, что его применение может приблизить нас к более глубокому пониманию реальной сути общественных отношений в прошлом, стоит лишь критически пересмотреть интерпретацию ряда образов и сцен [Там же, с. 69]. Подобные предложения, сформулированные в статье, которая открыла дискуссию, явно достойны обсуждения, даже при том, что из нескольких известных авторам и “не обсуждавшихся” подходов назван лишь один.

Бесспорно важно, что авторами рассматриваемой публикации отмечены актуальные проблемы, справедливо показаны дискуссионные моменты и возможный выбор научных парадигм в интерпретации содержания наскального искусства Северной Азии, а также очерчены пути и возможности приближения к информации, заключенной в петроглифах. Большой практический опыт исследования целого ряда известных памятников наскального искусства Центральной Азии (Саймалы-Таш, Усть-Туба, Тепсей, Арал-Тол-гой, Цаган-Салаа/Бага-Ойгор и др.) позволяет им на сравнительном материале демонстрировать продуктивность избранной стратегии исследования.

Несомненный интерес и большую ценность представляли бы анонсированные подходы и методики, “серьезно не обсуждавшиеся” до недавнего времени применительно к наскальному искусству Северной Азии, особенно в том случае, если бы были успешно апробированы на каких-то других памятниках наскального искусства. К сожалению, в обсуждаемом тексте не указано, на каких материалах разрабатывались подобные методики изучения “социальных аспектов содержательной стороны наскального искусства” и что под этим подразумевается, неясно, кроме того, в петроглифах какой эпохи и на каком материке, и главное, каким образом были установлены “родственные связи в обществе”. На память приходит исследование этой темы Э.А. Новгородо-вой, выполненное как раз на центрально-азиатских материалах [1984, с. 43–44; 1989, с. 99–100]. Своеобразные петроглифы Чулуута, в которых три женские фигуры “расположены одна над другой так, что ноги верхней фигуры являются в то же время руками второй, а ноги второй – одновременно руками третьей” исследовательница трактовала как “идею бесконечности человеческого рода, единства многих поколений”; графически идея женщины-матери повторена троекратно: “прабабушка, бабушка и мать, несущая в себе начало новой жизни” [Новгородова, 1984, с. 43]. “Трехступенчатая фигура демонстрирует диахронно существовавшие поколения женщин, которые связаны в протяжении времени; это своего рода дерево жизни, где счет родства ведется по материнской линии” [Там же, с. 44, рис. 13]. Такое прочтение, не бесспорное, но, на мой взгляд, достаточно интересное, Э. Якобсон не принимает во внимание, считая либо несерьезным, либо не имеющим отношения к отражению в наскальном искусстве родственных связей в обществе, и предлагает выяснять эти связи иным путем.

В публикациях Э. Якобсон последовательно проводится установка на утверждение методов искусствоведения, поскольку “изучение петроглифов находится где-то между наукой и искусством” (см., напр.: [Франкфор, Якобсон, 2004, с. 76]). Мне подобное определение “сфер влияния” разных муз и ранжирование исследовательских методик не кажутся достаточно обоснованными; попытки утвердить приоритет искусствоведческих подходов над методикой археологического (исторического) исследования, как и некоторые необоснованные оценочные суждения, а также главный вывод Э. Якобсон “об информативности” петроглифических памятников вызывают возражения.

Рассуждая об информативности наскального искусства и сравнивая возможности анализа погребальных и петроглифических материалов, Э. Якобсон затрагивает проблему интерпретации наскальных изображений колесниц [2002, с. 44–45, Франкфор, Якобсон, 2004, с. 68 и др.]. Это чрезвычайно важный сюжет, имеющий давнюю и весьма серьезную традицию обсуждения в советской и российской научной литературе, и в рамках нашей дискуссии я остановлюсь только на его интерпретации, при этом некоторые другие положения работ Э. Якобсон, посвященных трактовке петроглифов Алтая, мне также представляются достойными критиче ского рассмотрения.

Колесничные сюжеты в петроглифах Средней и Центральной Азии и Южной Сибири активно исследовались археологами во второй половине прошлого века. Разработаны методы изучения колесного транспорта Евразии по материалам наскальных изображений – информативного и востребованного археоло- гического источника [Кожин, 1968, 1977, 1987, 1990; Кадырбаев, Марьяшев, 1973, 1977; Жуков, Ранов, 1974; Дэвлет М.А., 1976, 1982, 1998, 2004; Littauer, 1977; Новгородова, 1978, 1984, 1989; Шер, 1980; Пяткин, 1985; Леонтьев, 1980, 2000; Варенов, 1983, 1990а, 1990б; Новоженов, 1989, 1994; Окладникова, 1988; Филиппова, 1990; Марьяшев, Потапов, 1992; Чжан Чжияо, 1993; Савинов, 1997, 2002; Черемисин, 2003; Черемисин, Борисова, 1999; Балонов, 2000; Ranov, 2001; Francfort, 2002; Кубарев, 2004а; и др].

Этапным исследованием является монография В.А. Новоженова “Наскальные изображения повозок Средней и Центральной Азии (к проблеме миграции населения степной Евразии в эпоху энеолита и бронзы)”. Автор представил наиболее полную сводку изображений повозок в петроглифах степной Евразии, разработал их типологию, выделив на основании конструктивных особенностей воспроизведенных на скалах средств передвижения и артефактов из погребальных комплексов разные типы экипажей, показал роль колесного транспорта в культуре скотоводов пояса гор и степей Евразии, предложил реконструкцию миграционных процессов в степной Евразии в конце IV–II тыс. до н.э. и интерпретацию некоторых сюжетов петроглифов как составной части знаково-коммуникативной системы степняков-скотоводов [1994].

Вместе с тем возможности дальнейшего научного поиска не исчерпаны, многие вопросы остаются дискуссионными. Однозначные прочтения наскальных сюжетов с колесным транспортом возможны далеко не всегда: проблематичны трактовки ряда петроглифов как воспроизводящих двух- или четырехколесные повозки, “сочлененные телеги” либо “столкновение колесниц”; не всегда бесспорно определение конструкции экипажей, которые представлены схематично; зачастую не ясен контекст колесничных сюжетов: земные или “небесные” колесницы изображены на скалах, колесницы – реальные транспортные средства или указатели определенных мифологических сюжетов. Антропоморфные персонажи, изображенные стоящими на колесницах, – божества, герои мифов или предводители масштабных военных кампаний?

Дискутируются этническая атрибуция создателей колесничных сюжетов в петроглифах, сфера использования колесниц в эпоху бронзы – охота, война либо культовые церемонии, значение конструктивных особенностей запечатленных на скалах экипажей (в частности, колес со спицами или без них) как хронологических маркеров, сочетание с изображениями колесных упряжек образов определенных животных, семантика наскальных сюжетов с повозками и методы ее исследования, а также происхождение и становление различных традиций воспроизведения колесниц на просторах Евразии [Кожин, 1968, 1977, 1987; Шер,

1978, 1980; Новгородова, 1984; Евсюков, 1984; Евсюков, Комиссаров, 1985; Варенов, 1990а; Новоженов, 1994; Цимиданов, 1996; Сергеева, 2000; Савинов, 2002; Слободзян, 2002а, б; Francfort, 1998, 2002; и др.].

Изучение наскальных изображений эпохи бронзы, на которых запечатлен колесный транспорт, позволило исследователям оценивать уровень развития древних технологий и технические средства миграций, устанавливать культурные связи популяций бронзового века, судить о древних евразийских коммуникациях, фиксировать направления и границы этнокультурных контактов, а также распространение изобразительных традиций, реконструировать способы военных действий, интерпретировать содержание мифологических сюжетов, диагностировать этническую принадлежность создателей петроглифов и т.п. Освещение данной проблематики имеет важное значение для формирования представлений о культурных взаимодействиях населения степной Евразии эпохи бронзы.

На том основании, что в петроглифах Северной Азии отсутствуют композиции, которые могут быть однозначно идентифицированы как “настоящие сцены военных сражений на колесницах”, А.-П. Франкфор и Э. Якобсон в своей статье в принципе отвергают возможность отождествления изображенных на скалах экипажей с колесницами – (war)chariot [2004, с. 72]. Колесный транспорт, запечатленный в наскальном искусстве Центральной Азии, по их мнению, представлен только колесными повозками, но не колесницами: “Тщательное изучение изображений колесных повозок не подтверждает их отождествления именно с колесницами” [Там же; Якобсон, 2002, с. 44–45].

Данная точка зрения, как я считаю, является неоправданно радикальной, поскольку изображенные на скалах легкие двухколесные экипажи (двуколки) cо стоящими антропоморфными персонажами традиционно определяются как колесницы, транспортные средства ведения боя, использовавшиеся населением степей Евразии в эпоху бронзы также для охоты и ритуальных церемоний. Если же следовать логике критически настроенных авторов, основывающих свое cуждение на искусствоведческих критериях, а не на совокупности археологических источников, то полное отсутствие в наскальном искусстве степной Евразии “настоящих” сцен дойки коров следует воспринимать как свидетельство того, что подобная практика была совершенно неизвестна населению региона в эпоху бронзы, и поводом для отрицания скотоводческого характера культуры этих народов. Будет ли принят подход, прокламирующий отказ от идентификации изобразительных традиций с археологическими культурами в пользу выяснения “реальной сути общественных отношений, скрытых за художественными образами” [Франкфор, Якобсон,

2004, с. 68–69, 76; Якобсон, 2002, с. 45–46], возможно, покажет обсуждение предложенных методик.

Представление о “более многогранном видении жизни” создателями петроглифов, “чем то, что отражено в любом погребальном контексте” [Якобсон, 2002, с. 46], – не более, чем иллюзия. Сюжеты центрально-азиатских петроглифов эпохи бронзы с участием антропоморфных персонажей (вряд ли можно однозначно определить, чей образ воплощен на скалах и кто же изображен – люди-герои, божества, духи-предки, мифические зооантропоморфные существа, маскированные участники ритуальных действ или носители культа в облачениях, воплощающих природу различных зверей) достаточно ограничены. Охота или преследование животных, воинские или ритуальные поединки, колесный транспорт и “перекочевки”, т.н. эротические (коитальные) сцены, зачастую непонятные “ритуальные действия” и “знаки” – вот основной репертуар сюжетных тем, которые в бесконечно варьирующихся вариантах стабильно повторяются на памятниках наскального искусства зоны гор и степей Евразии.

Наскальные изображения стационарных жилищ условны и редки, а переносных – вовсе не известны; совершенно не представлены растения, определенные виды животных. В ряде изобразительных традиций эпохи бронзы животные представлены более реалистично, чем антропоморфные персонажи, чьи образы переданы схематично. Женские фигуры немногочисленны и встречаются скорее в “ритуальном”, чем в каком-либо ином контексте; нет изображений детей, что придает гипотетический характер выводам об отражении в петроглифах “родственных связей в обществе”. Невозможно однозначно определить, какое место занимала реальность в произведениях наскального искусства, изобразительная деятельность для творцов которого была, возможно, важной частью ритуала, а события жизни соотносились с парадигмами мифа (см.: [Шер, 1980, с. 257–289; 2004; Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А., 2000, 2005]).

Для изучения сюжетов с изображением колесного транспорта, с моей точки зрения, в наименьшей степени значимы искусствоведческие суждения “о роли художника в создании отдельных образов и композиций”, представления об индивидуальном начале в древнем “художественном творчестве”, определение уровня “совершенства отдельных образов и композиций” и “оценка качества художественных образов”. Выявлять “художественные особенности каждого конкретного изображения”, давать оценку его “художественной выразительности” [Франкфор, Якобсон, 2004, с. 65–66] и другие подобные требования, выдвигаемые как пример новых подходов к исследованию наскального искусства Северной, Средней и Центральной Азии, на мой взгляд, крайне сомнитель- ны в качестве методологической базы. К сожалению, каких-либо новаторских методик “выявления более существенного содержания, относящегося к аспектам общественного устройства, родовых верований, обычаев и ритуалов” [Там же, с. 69], кроме искусствоведческой, исследователями не представлено.

Как мне представляется, отсутствуют также какие-либо методологические основания для предпринятых ранее искусствоведами опытов “внеархео-логического” изучения информации, заключенной в петроглифах бронзового века Центральной Азии [Якобсон, 2002]. Несостоятельны отсылки к особой “эмоциональной” и “художественной” природе памятников наскального искусства, в которых, согласно Э. Якобсон, реализовался индивидуальный творческий потенциал древних “художников”, определивший, по ее мнению, совершенно особую “информативность” петроглифов при “отображении жизни” по сравнению с погребальными комплексами эпохи бронзы [Там же, с. 45–46].

За типами погребальных конструкций невозможно не видеть эмоций их создателей, человеческих чувств, связанных со смертью родственников и соплеменников, содержания погребальных и поминальных обрядов, которые объединяли древние общества, ярко отражая при этом те самые особенности общественного устройства, родовые верования, обычаи и ритуалы, которые предлагается увидеть в неопределенных “эмоциональных побуждениях” наскальных художников [Там же, с. 46]. Представляется, что объем человеческих эмоций, определенный лишь одними трудозатратами, связанными с погребальной практикой древних популяций Северной Азии, вполне сопоставим с постулируемой искусствоведами эмоциональной составляющей наскального творчества. Археологи вряд ли когда-либо согласятся с искусствоведом в том, что сюжеты и образы петроглифов Центральной Азии, и особенно Алтая, “значительно более информативны”, чем погребальные комплексы этого региона эпохи бронзы, а “сложная орнаментация тулова сосуда” из погребения служит выражением “хорошего вкуса и индивидуальности усопшего” [Там же, с. 45–46].

В качестве “археологической альтернативы” подобным новаторским подходам к петроглифам приведем заключения, основанные на комплексном анализе источников, в т.ч. изобразительных, высказанные в отношении колесниц Евразии Е.Е. Кузьминой [1974; 1980; 1994, с. 165–194; 2000, 2001; Kuz’mina, 1994, 2000], Э.А. Новгородовой [1978; 1984, с. 60–81; 1989, с. 140–165], Я.А. Шером [1980, с. 194–200], М.А. Дэв-лет [1990, с. 102–108; 1998, с. 181–184], П.М. Кожиным [1987, с. 112; 1990], В.А. Новоженовым [1994]. Также адресуем читателей к реконструкциям А.В. Варенова, М.В. Горелика, В.Б. Ковалевской,

C.А. Комиссарова, С.Т. Кожанова, А.И. Соловьева, Ю.С. Худякова и других археологов.

C захоронениями воинов-колесничих, представителей элитного слоя индоариев в степях Евразии, как указывает Е.Е. Кузьмина, связаны остатки колесниц (колеса со спицами и пары упряжных коней), псалии, комплект вооружения, включавший бронзовые и каменные топоры, ножи-кинжалы, копья, каменные и костяные наконечники стрел, навершия кнутов, а также тесла [2000, с. 72–75]. Наскальные изображения вооруженных антропоморфных персонажей, стоящих на колеснице, – чаще всего воинов, стреляющих из луков, а также воинов с другим оружием (например, с булавой или копьем в Елангаше), как и предметы вооружения в синташтынских или аньянских комплексах с колесницами, подтверждают использование колесниц в военных действиях.

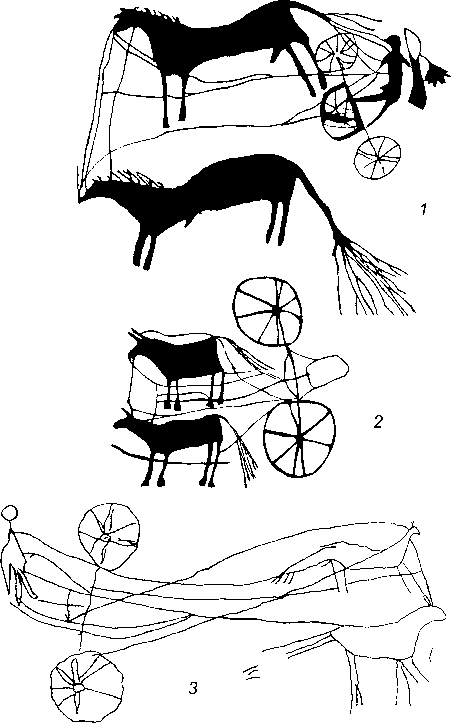

М.А. Дэвлет описывает наскальную композицию в Саянском каньоне Енисея, в которой воин, стоящий на платформе пароконной колесницы, стреляет из лука в голову вооруженного пешего противника [1990, с. 106; 1998, с. 184; 2004, с. 45–50, рис. 24, 3 ]. Колесницы, запечатленные на скалах Чулуута и Ховд-Сомона, Э.А. Новгородова определяла как боевые, в чем с ней соглашались другие археологи. Сходство изображений колесниц бронзового века на обширной территории Средней и Центральной Азии и Южной Сибири она связывала с “новыми методами ведения боя, новой боевой техникой” [1989, с. 163–164].

Чрезвычайно важны свидетельства древних языков. Результаты анализа переднеазиатских письменных источников позволяют лингвистам говорить именно о боевых конных колесницах в общеиндоиранскую эпоху, а соответствие индоиранскому слову, обозначающему данный тип транспорта по назначению и устройству, видеть в древнехеттском термине “боевая колесница” [Гамкрелидзе, Иванов, 1994, с. 728]. Е.Е. Кузьмина указала, что в древних индоевропейских, семитских, китайском языках существовали отдельные слова для обозначения повозки и колесницы. “Колесница – это военный легкий экипаж с двумя колесами со спицами и конной запряжкой” ([1994, с. 276], близкое определение см.: [Новоженов, 1994, с. 253, с. 255, с. 89–90]). В своих работах для обозначения определенного типа повозок, изображенных на археологических артефактах, в т.ч. в петроглифах Евразии, А.-П. Франкфор, не сомневаясь в существовании реальных колесниц, использует английское слово chariot и французское char, которые обозначают именно колесницу [Francfort, 1998, 2002]. Тем более странными представляются сомнения коллег относительно аналогичной идентификации наскальных изображений колесного транспорта в Северной Азии [Франкфор, Якобсон, 2004, с. 72]. Очевидно, мнение о том, что в североазиатских петроглифах представлены только колесные повозки, но не колесницы, принадлежит искусствоведу Э. Якобсон [2002, с. 44–45].

За отказом видеть в колесном транспорте, запечатленном в петроглифах Северной Азии, реальные двуколки, легкие боевые экипажи, стоит нежелание учитывать результаты типологического анализа наскальных изображений и артефактов из погребальных комплексов, а также ту самую “реальную суть общественных отношений”, при которых колесницы являлись средствами ведения войны и престижным элементом культуры, характеризовавшим “элиту” общества. А.-П. Франкфор именно так оценивает роль колесниц в эпоху бронзы и железного века в истории населения Восточной Евразии, подчеркивая при этом не военные, а только транспортные функции колесниц, подвозящих охотников к месту престижного охотничьего действа, элитарность которого как раз и символизирует образ колесницы в петроглифах [Francfort, 2002, р. 81, 84]. В дискуссии о назначении колесниц Евразии часто приводятся интерпретации содержания Илиады, засвидетельствовавшей транспортную роль колесниц, лишь подвозивших бойцов-героев к месту пеших сражений; однако нет оснований сомневаться в военном назначении колесниц на древнем Ближнем и Переднем Востоке (см.: [Горелик, 1985; Кожин, 1985; Кузьмина, 1994; Новоженов, 1994; Нефедкин, 2001; и др.]).

В.Д. Кубарев, анализируя комплекс вооружения населения Алтая по материалам петроглифов, также отмечает отсутствие на скалах батальных сцен, запечатлевших сражения на колесницах, и делает вывод, что петроглифы Алтая “не подтверждают использование колесниц в военном деле” [2004б, с. 76]. При этом исследователь резонно сомневается и в возможности реального применения колесниц для охоты на горных козлов, хотя такая композиция изображена на скалах Монгольского Алтая, и видит в сюжетах с колесницами (в частности, в сочетании с изображениями колесницы образа оленя) отражение мифологических представлений создателей петроглифов.

Отсутствие в наскальном искусстве Евразии многофигурных сцен военных действий, “ристалищ”, поединков или противостояния воинов, стоящих на колесницах, дает основание для дискуссий о роли колесниц как транспортных средств, служивших исключительно для перемещения участников баталий или других престижных действ типа царской охоты. Однако в соответствии с современными представлениями о природе древнего искусства (на которые, цитируя Э. Гомбрих, также ссылаются А.-П. Франкфор и Э. Якобсон), в нем реализуется концептуальный, а не “фотографический” принцип, что стоит учитывать при интерпретации содержания изображений и реконструкции отраженных в искусстве явлений. Сюжеты центрально-азиатских петроглифов с ко- лесницами, на мой взгляд, обладают стабильной семантикой. Стилистика данных изображений повторяется на таком значительном количестве памятников наскального искусства Евразии, что сомнения зарубежных коллег в правомерности определения типов запечатленных в петроглифах транспортных средств [Якобсон, 2002, с. 44–45; Франкфор, Якобсон, 2004, с. 72] кажутся необоснованными*.

На мой взгляд, самим фактом воспроизведения колесницы актуализировался целый спектр семантических значений, связанных с воинской символикой и определяющих контекст изображения или композиции. Для того, чтобы выразить триумф победителя или подчеркнуть специфику средств передвижения верховного божества, не требовалось графически представлять весь повествовательный эпический цикл или все эпизоды мифа, достаточно было визуализации “мифопоэтической формулы” [Шер, 2004, с. 38–41]. Б.Н. Пяткин предложил прочтение символики, связанной с колесницей, в погребальных комплексах, что позволяет говорить о разных способах предметной и графической презентации мифологемы [1987].

Заключение об ошибочности отождествления евразийских наскальных изображений легких двухколесных экипажей с колесницами, сделанное на основании “тщательного изучения” предмета (но методами, не позволяющими получать достоверные данные исторического характера), по-моему, совершенно не правомерно и лишний раз демонстрирует условность искусствоведческих дефиниций и ограниченность искусствоведческих подходов к анализу памятников первобытного искусства (см.: [Первобытное искусство…, 1998, с. 8–12; Шер, 2000, с. 82–83; 2004, с. 43–44; и др.]). Предпочтительней использовать методику исторического исследования. На основе изучения предметов вооружения из иньских комплексов реконструируется тактика боевых действий с использованием колесниц. Как считает А.В. Варенов, она заключалась в обстреле из луков пехоты противника с большого и среднего расстояний (см.: [1990б,

* Их позиция кажется более чем удивительной, поскольку другие исторические реалии, воспроизведенные на скалах Алтая, определены Э. Якобсон достаточно безапелляционно, например, по аналогии с аксессуарами современных монгольских охотников опознаны т.н. даллу-уры – необъяснимые атрибуты антропоморфных наскальных персонажей бронзового века, в Калбак-Таше – “загадочные женщины-птицы”, что, на мой взгляд, совершенно невероятно; в некоторых сюжетах петроглифов Монгольского Алтая исследовательница видит “тему борьбы за сохранение охотничьих стойбищ или угодий”, причем данную тему впоследствии могли использовать другие художники “ради расширения смысла запечатленного ранее повествования” и т.п. [Якобсон, 2002, с. 43].

с. 70–71; 1980; Соловьев, 2003, с. 39, рис. 31; с. 43; с. 50–51, рис. 52]). По мнению Ю.С. Худякова, отряды боевых колесниц составляли ударную часть войска, они ломали вражеский строй на открытых степных пространствах, служили для оперативных военных перемещений и преследования противника [2002]. Важную роль колесничных войск европеоидного населения Центральной Азии на рубеже II–I тыс. до н.э. отражают херексуры, которые в плане напоминают колесо со спицами, а также оленные камни, моделирующие образ воина-колесничего с характерным набором вооружения [Худяков, 1987a, б]* .

Следует подчеркнуть, что основным источником сведений о боевых колесницах населения Южной Сибири и Центральной Азии являются наскальные изображения региона [Худяков, 2002, с. 139–141]. Представляется, что методически верные и обеспеченные источниками реконструкции могут быть более адекватны историческим реалиям прошлого, чем заключения, основанные на искусствоведческих критериях (отсутствие в наскальном искусстве сцен сражений на колесницах как повод отрицать сам факт существования боевых колесных экипажей).

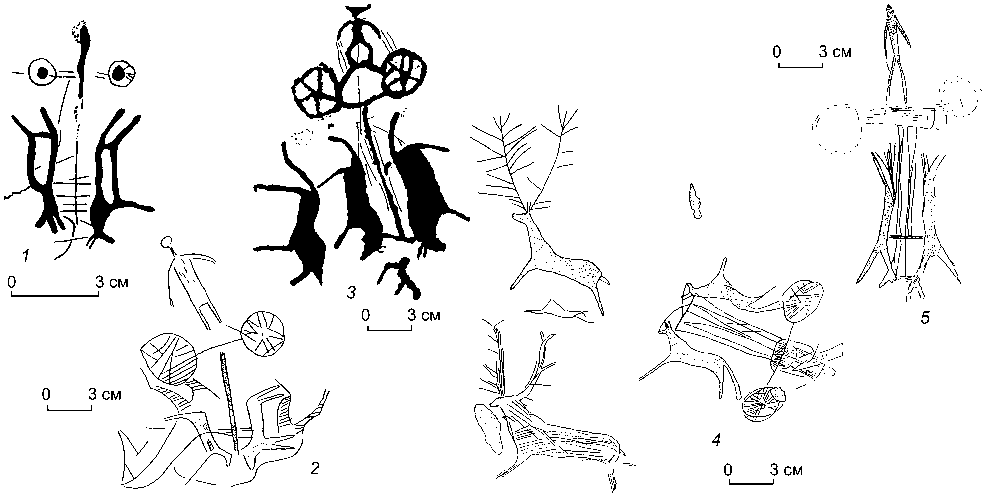

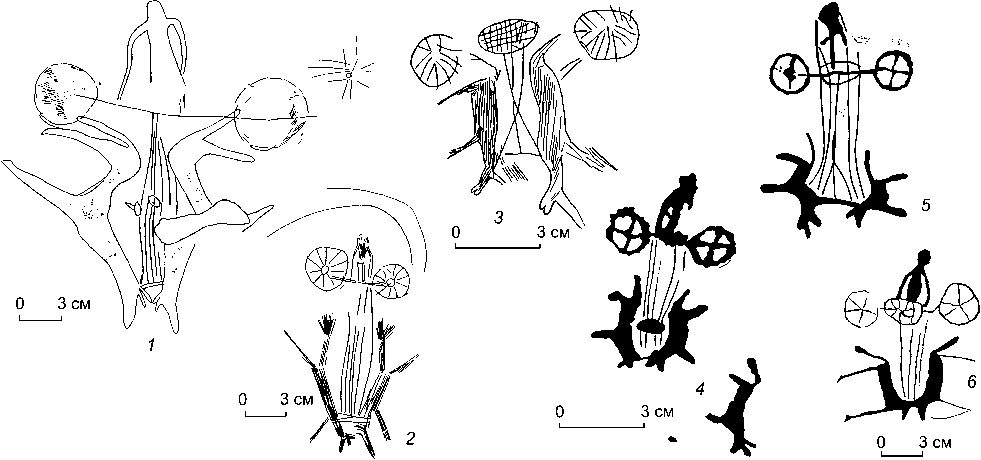

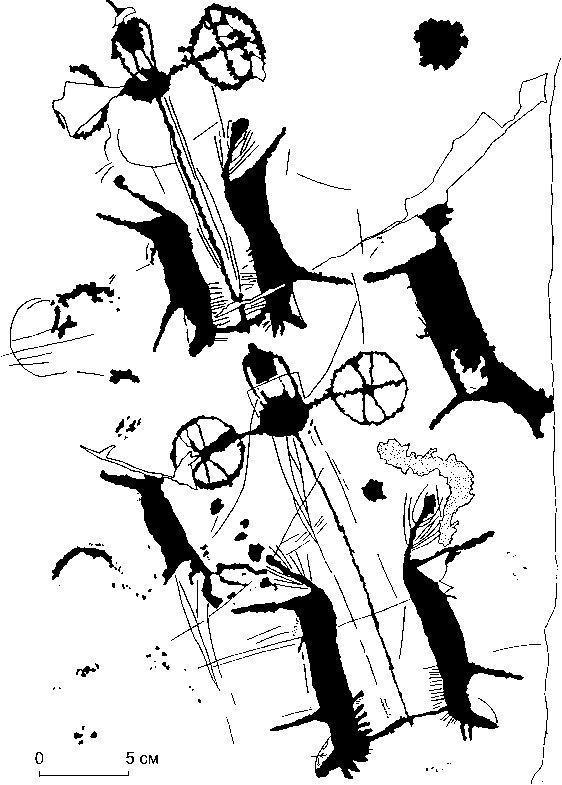

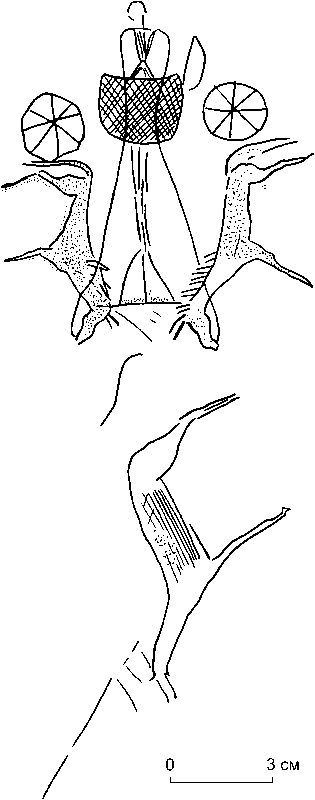

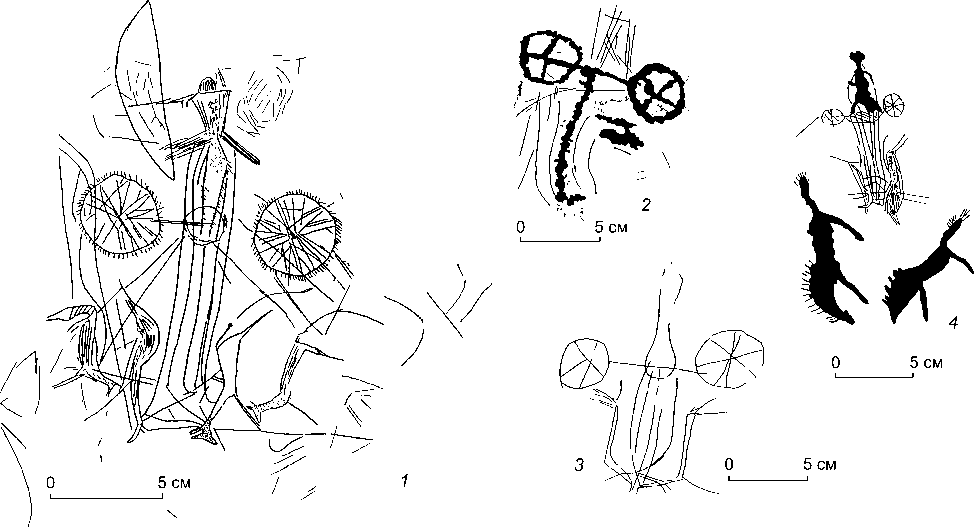

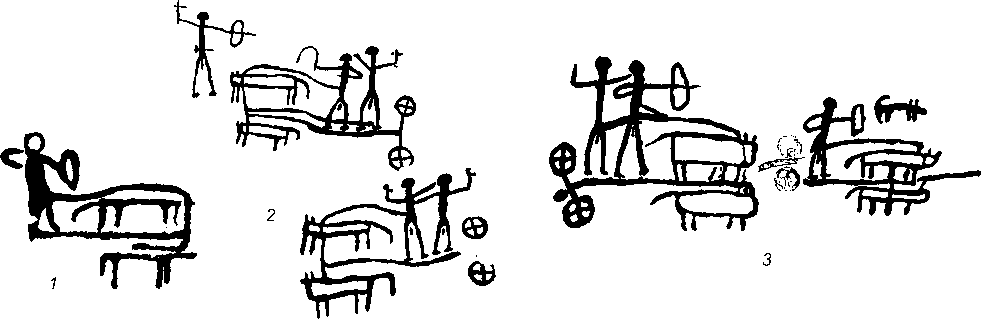

В петроглифических материалах, исследованных мной, есть серия изображений колесниц, запечатленных на памятниках юго-востока Российского Алтая. На них упряжки показаны детально, особенно если изображения выполнены в технике граффити либо сочетанием выбивки и гравировки (рис. 1, 2). В ряде петроглифов совершенно недвусмысленно показаны поводья в руках возницы (рис. 3; 4, 3 ; 5; 6; 7). Вожжи, важный элемент управления запряженными лошадьми, часто воспроизводились в виде резных линий вдоль дышла – и в случаях, когда возница отсутствует (см. рис. 5, 3 ), и когда показаны распряженные повозки (рис. 8, 2 ). Вероятно, в композиции в урочище Соок-Тыт на правом берегу р. Чаган, где изображены следующие друг за другом колесницы, вожжи показаны закрепленными на поясе возницы первого экипажа (см. рис. 6). По всей видимости, и в сцене в урочище Шин-Оозы (см. рис. 8, 1 ), где воин-колесничий, стоя на платформе кузова, стреляет из лука, поводья также изображены закрепленными на его поясе; простейшим способом является обвязывание вожжей вокруг бедер возничего.

Для фиксации средств управления запряженными лошадьми и освобождения рук воинов, стоящих на колеснице, могли использоваться специальные приспособления – пряжки колесничих, которые из-

Рис. 1. Калбак-Таш.

Рис. 2. Елангаш.

3 cм

3 cм

3 cм

0 3 cм

Рис. 3. Калбак-Таш.

Рис. 4. Елангаш ( 1, 3 ), Шин-Оозы ( 2 , 4 , 5 ).

Рис. 5. Шин-Оозы ( 1 - 3 ), Калбак-Таш ( 4, 5 ), Елангаш ( 6).

Рис. 6. Соок-Тыт.

Рис. 7. Абиджай.

Рис. 8. Шин-Оозы ( 1 ), Соок-Тыт ( 2 ), Чаганка ( 3 ), Калбак-Таш ( 4 ).

вестны по артефактам из погребений эпохи поздней бронзы в Южной Сибири и Китае [Варенов, 1984]. На оленных камнях предметы экипировки воинов, по форме сходные с подобными пряжками, изображены подвешенными к поясу. Вполне возможно, их наличие подразумевалось и в наскальных изображениях. Не исключено, что анализ детализированных изображений колесниц, выполненных в технике гравировки, позволит определить случаи возможного воспроизведения подобных приспособлений в петроглифах Евразии (см. рис. 8, 1 ; 9). Например, наскальные изображения в пустыне Негев на Синайском полуострове демонстрируют практику закрепления поводьев на пояснице возничих, в руках которых изображено оружие [Anati, 1981, p. 52– 53, 77] (рис. 10).

Что касается конструктивных особенностей колесниц, которые использовались населением Алтая во II тыс. до н.э., то, насколько можно судить по наскальным изображениям, они мало отличались от боевых экипажей, известных в сопредельных регионах Центральной Азии и Южной Сибири. Это сходство объясняется эволюцией транспортных средств и миграционными процессами в степной Евразии, в истории которой были и вторжения, и военное противостояние носителей разных археологических культур. Содержание и характер исторических процессов, без сомнения, отражены в археологических источниках, а методика археологического исследования позволяет адекватно воспринимать заключенную в них информацию.

Рис. 9. Ешки-Ольмес (по: [Марьяшев, Горячев, 2002]).

Рис. 10. Пустыня Негев (по: [Anati, 1981]).

Немаловажное значение для заключений о содержании колесничных сюжетов в петроглифах Алтая играют достоверные определения конструкции изображенных экипажей. Следует также принимать во внимание определенную общность мифологических представлений населения степной Евразии в эпоху бронзы, а при анализе семантики наскальных рисунков в большей степени учитывать содержательный (мифологический) контекст, с которым связаны изображения колесниц в петроглифах Центральной Азии и Южной Сибири. В частности, в Елангаше колесный транспорт часто представлен в многофигурных композициях; на колеснице здесь часто изображается пара антропоморфных персонажей [Окладников и др., 1979, с. 81, табл. 40; с. 83, табл. 42; c. 124, табл. 83]. Кроме того, неоднократно зафиксирована концентрация нескольких изображений колесниц на одной плоскости. Эти же закономерности характерны для петроглифических памятников Монгольского Алтая.

Что же касается методов искусствоведения, ориентированных на выявление “художественных особенностей каждого конкретного изображения” [Франкфор, Якобсон, 2004, с. 66], то, на мой взгляд, их применение не дает решающих аргументов для адекватного освещения исторической проблематики первобытного искусства. В этой связи совершенно утопическими представляются высказанные в рамках настоящей дискуссии надежды некоторых археологов на искусствоведов, которые “появятся наконец”, “отодвинут в сторону археологов и займутся проблемой происхождения искусства” [Григорьев, 2004, с. 49]. Здесь, как говорится, комментарии излишни; явное желание быть отодвинутым, видимо, вызвано не столько успехами искусствоведов в изучении изобразительности палеолита (что трудно предположить ввиду отсутствия каких-либо достижений), сколько отношением к собственным возможностям. Единственное, что можно высказать с полной определен- ностью, – к памятникам изобразительной деятельности палеолита в еще меньшей степени применимы дефиниции и методы современного искусствознания, чем к произведениям эпохи палеометалла.