К характеристике дипломатического корпуса Российской империи в конце XIX – начале XX века

Автор: Костяшов Ю.В.

Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik

Рубрика: Россия и мир

Статья в выпуске: 2 (84), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье на основании данных «Ежегодников Министерства иностранных дел» рассмотрена структура личного состава российских дипломатических представительств за границей по подданству и этнической принадлежности кадров, а также прослеживается динамика произошедших в этой сфере изменений в конце XIXначале XX в. Цель исследования состояла в том, чтобы посредством статистических методов определить место иностранцев и выходцев из других стран на русской дипломатической службе. Автор приходит к выводу, что хотя доля иностранцев в российском дипломатическом корпусе была весьма велика, она снизилась в предвоенное двадцатилетие с половины общего состава в 1894 г. до примерно одной трети в 1914 г. Кроме того, установлено, что в дипломатической иерархии иностранцы никогда не занимали руководящие должности, выполняли почти исключительно технические, делопроизводственные функции, не имели доступа к секретной документации и, по сути, были лишены возможности оказывать какое-либо влияние на внешнеполитический курс страны. Особое внимание в статье уделяется дипломатической переписке конца XIX в. из фонда «Посольство в Берлине» Архива внешней политики Российской империи, касающейся развернувшейся внутри аппарата МИД борьбы вокруг замещения должности консула в Кёнигсберге. Публикуемые впервые фрагменты конфиденциальных посланий иллюстрируют и подтверждают статистические данные о том, что накануне Первой мировой войны происходил интенсивный процесс «национализации» российских дипломатических кадров как с точки зрения постепенного вытеснения иностранцев, так и значительного увеличения доли русских чиновников среди штатных сотрудников заграничных дипломатических учреждений.

Российская империя, Министерство иностранных дел, дипломатический корпус, иностранцы на русской службе, консульство в Кёнигсберге, конец XIX – начало XX века

Короткий адрес: https://sciup.org/149148361

IDR: 149148361 | DOI: 10.54770/20729286-2025-2-237

Текст научной статьи К характеристике дипломатического корпуса Российской империи в конце XIX – начале XX века

При обилии работ, посвященных истории русской дипломатии и отдельным представителям внешнеполитического ведомства XIX – начала XX века, обобщенный портрет российского дипломата еще нельзя назвать полностью сложившимся. Речь идет об исследованиях, касающихся национальных, социальных и профессиональных характеристик сотрудников МИД и их эволюции во времени. И если применительно к конкретным периодам, странам, отдельным лицам и некоторым группам дипломатов мы располагаем сведениями об их происхождении, образовании, карьерном росте1, то статистически значимые количественные данные относительно всего дипломатического корпуса до сих пор в нашей историографии отсутствуют.

Автор надеется отчасти восполнить этот пробел, правда, в отношении только одного из названых личностных параметров, но весьма важного, несомненно оказывавшего влияние на деятельность российских заграничных представительств. Речь идет о гражданстве и национальной принадлежности царских дипломатических кадров. В существующей на сегодняшний день литературе можно встретить только отдельные фрагментарные данные на этот счет. Это легко объяснить: в самом МИДе такой учет систематически не велся, а провести архивные изыскания, касающиеся многих сотен и даже тысяч людей, – работа слишком объемная и трудоемкая, чтобы она могла заинтересовать историков советской, да и постсоветской школы.

Между тем наличие в составе дипломатического корпуса императорской России немалого числа иностранцев – факт хорошо известный и неоднократно отмеченный в историографии. Истори- ками, в том числе современными, включая и автора настоящей статьи, составлено не одно жизнеописание иностранных подданных или выходцев из других стран на русской дипломатической службе. Однако когда дело доходит до общей картины и конкретных цифр, в лучшем случае можно встретить ссылку на подсчеты, сделанные в начале прошлого века М.О. Меньшиковым, известным журналистом и идеологом русского национализма. Характеризуя состав дипломатических работников Министерства иностранных дел, которое он называет «почти иностранным ведомством», Меньшиков приводит следующие данные: в 1908 г. из 646 заграничных должностей 529 «заняты лицами нерусских фамилий», добавляя при этом, что «многие представители России за границей не умеют не только думать, но даже и говорить по-русски», а среди штатных дипломатов он отмечал «обилие необруселых немцев»2.

Относительно «засилья» иностранцев и особенно немцев среди чиновников МИД имеется обширная литература, уходящая своими корнями в споры рубежа XIX и XX вв. Нередко встречаются утверждения о наличии конкуренции внутри МИД между «русской партией» и «немецкой», их «противостоянии» и даже настоящей «русско-немецкой “войне”»3. Звучат и противоположные мнения. А.И. Кузнецов решительно и весьма аргументированно выступил против «трафаретного образа царского дипломата как немецкого барона с моноклем в глазу, едва говорящего по-русски и чуждого национальным интересам страны»4. Но когда дело доходит до удельного веса немцев, то авторы обычно ссылаются на подсчеты дипломата и известного историка С.С. Татищева, по которым в 1829 г. они занимали в Министерстве иностранных дел 68 % всех должностей, в 1854 г. – 81 %5. По подсчетам Н.И. Ивановой, «к 1850 г. в МИДе работали 107 человек, из них немцев было 28 человек (26,2 %)»6.

В настоящей статье предпринята попытка, во-первых, проанализировать статистику дипломатических кадров России за рубежом, касающуюся их гражданства и национальной (этнической) принадлежности в конце XIX – начале XX века. В качестве основного временного отрезка для изучения взяты последние 20 лет перед началом Первой мировой войны (1894–1914 гг.). Этот срок представляется достаточным, чтобы проследить динамику изменений в дипломатическом корпусе в процессе трансформации внешней политики России на рубеже двух столетий.

Во-вторых, на примере конкретного кейса по материалам АВП РИ, связанного с замещением российского консульского поста в Кёнигсберге, будет рассмотрено, какие взгляды на проблему назначения иностранцев на дипломатические должности имелись среди сотрудников МИД как внутри центрального аппарата, так и в его заграничных учреждениях.

В качестве источника для составления статистки дипломатических кадров использованы официальные данные, опубликован- ные в «Ежегодниках МИД» с лагом в 10 лет в 1884, 1894 и 1914 г.7 Списки наших дипломатов за границей занимают в каждом выпуске примерно по 50–60 страниц. О каждом чиновнике в справочнике указаны его имя, должность, город и страна пребывания, в некоторых случаях дополнительно чин, придворное звание, имеющиеся награды. И хотя ни гражданство (подданство), ни национальность в «Ежегоднике» не указывались, мы можем их относительно точно реконструировать по косвенным признакам.

Проще всего определить, являлся ли служащий подданным русского царя или был иностранцем? У россиян, помимо имени и фамилии, начиная с выпуска за 1888–1889 гг., указывалось отчество. По этому показателю можно гарантировать практически стопроцентную точность полученных результатов.

Что касается этнической принадлежности российских подданных, национальность первых лиц (послов, министров-резидентов, советников и некоторых других) можно установить по разного рода биографическим справочникам. В отношении остальных, составляющих подавляющее большинство, нет никакого другого способа идентификации, кроме как по характерным для населявших Россию этносов имен и фамилий (о предлагаемой автором методике подсчета будет сказано ниже).

Иностранцы в составе русского дипломатического корпуса

Начнем с общих параметров, характеризующих численность штатных и нештатных должностей русских дипломатических представительств за первые сто лет деятельности МИД.

Таблица 1 Численность штатных и нештатных российских заграничных представительств в 1802 и 1902 гг.8

|

Дипломатические учреждения |

1802 |

1902 |

Рост (1802 г.=1) |

|

Посольства |

2 |

8 |

4,0 |

|

Миссии |

18 |

25 |

1,4 |

|

Дипломат. и политические агентства |

- |

3 |

- |

|

Генконсульства |

14 |

29 |

2,1 |

|

Консульства |

8 |

69 |

8,6 |

|

Вице-консульства |

2 |

39 |

19,5 |

|

Всего штатных учреждений |

44 |

173 |

3,9 |

|

Нештатные консульства, вице-консульства, консульские агентства |

- |

300 |

- |

|

Всего |

44 |

473 |

10,8 |

Таблица 1 составлена по официальным данным МИД, в которых учтено общее количество учреждений, а не реальная численность их персонального состава. Из приведенных данных видно, что за сто лет число дипломатических учреждений/постов увеличилось почти в 4 раза, а с учетом нештатных должностей почти в 11 раз, причем самыми быстрыми темпами росло количество основного рабочего звена представительств – консульств и вице-консульств. Официальное объяснение этой динамики состояло в том, что России в силу протяженности своих границ «требуется большее число служителей при иностранных делах» по сравнению с другими государ-ствами9.

Попробуем также ответить на вопрос: было ли привлечение иностранцев на дипломатическую службу уникальным опытом России, или, наоборот, речь идет о распространенной практике в международных отношениях XIX века, присущей многим государствам? Для этого сравним удельный вес иностранцев в русских дипломатических учреждениях за границей с долей российских подданных в аналогичных иностранных учреждениях в Российской империи, включенных «Ежегодник МИД» за 1894 год10.

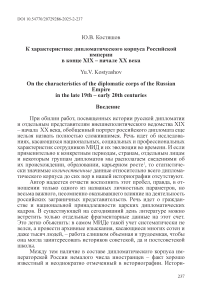

Диаграмма 1. Соотношение собственных и иностранных подданных в российских дипломатических представительствах за границей в 1894 г.

Российские подданные: 286 чел.

51%

Иностранцы

I 273 чел. 49%

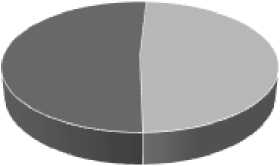

Диаграмма 2. Соотношение собственных подданных и россиян в иностранных дипломатических представительствах в Российской империи в 1894 г.

Как видно из диагр. 1–2, российский опыт в использовании иностранцев был действительно уникальным: в заграничных учреждениях МИД они составляли почти половину всех сотрудников, тогда как в иностранных посольствах, миссиях и консульских учреждениях в России из 30 стран со всех континентов подданных русского царя было не более 3% от общего числа дипломатического персонала.

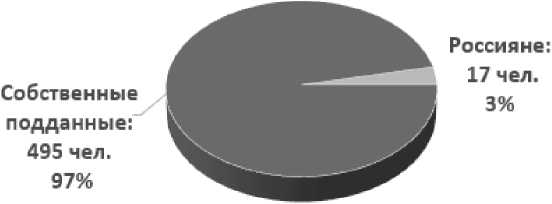

Диаграмма 3. Распределение личного состава российских представительств за границей по подданству (чел.) в 1894-1914 гг.

1894 1904 1914

■ Россияне ■ Иностранцы

Диагр. 3 (подробно см. табл. 2) показывает, как менялось соотношение российских подданных и иностранцев в заграничных учреждениях России на протяжении последних 20 лет накануне Пер- вой мировой войны. Здесь прослеживается очевидная тенденция на постепенное снижение доли иностранцев на дипломатической службе с 49% в 1894 г. до 36% в 1914 г. (до начала войны). Общее число сотрудников за это время увеличилось с 559 до 739 чел., причем весь прирост в 180 чел. пришелся на российских подданных, в результате их удельный вес увеличился с половины до почти 2/3 от общей численности дипломатического персонала.

Таблица 2

Распределение личного состава дипломатических предста вительств России за границей по должностям на российских и иностранных подданных в 1894, 1904 и 1914 гг.11

|

Дипломатические должности |

1894 |

1904 |

1914 |

|||

|

Россияне |

Иностранцы |

Россияне |

Иностранцы |

Россияне |

Иностранцы |

|

|

Главы посольств и миссий |

26 |

0 |

35 |

0 |

35 |

0 |

|

Советники, 1-е секретари, агенты |

42 |

0 |

56 |

0 |

75 |

0 |

|

Генеральные консулы |

32 |

1 |

44 |

0 |

57 |

2 |

|

Консулы |

53 |

22 |

55 |

33 |

62 |

37 |

|

Вице-консулы |

24 |

207 |

37 |

208 |

52 |

193 |

|

Консульские агенты |

3 |

42 |

0 |

35 |

1 |

30 |

|

Секретари |

58 |

1 |

76 |

0 |

98 |

1 |

|

Остальные |

48 |

0 |

76 |

0 |

94 |

2 |

|

Всего |

286 |

273 |

379 |

276 |

474 |

265 |

|

Удельный вес |

51% |

49% |

58% |

42% |

64% |

36% |

При подсчетах личного состава не учитывались вакантные дипломатические посты и должности по совместительству. Во вторую по значимости группу, помимо советников и первых секретарей, были включены агенты при посольствах: военные, морские, министерств финансов, торговли и промышленности. В категорию «остальных» отнесены драгоманы, юрисконсульты, писари, студенты на практике и др. лица (без учета священнослужителей).

Приведенные в табл. 2 данные однозначно указывают, что весь руководящий состав русских дипломатических учреждений, включая не только глав посольств и миссий, но также советников, первых секретарей, агентов военного, морского и других министерств, а также генеральных консулов, практически на 100% состоял из российских подданных. В такой же пропорции россиянами замещались должности секретарей, переводчиков, юристов, «особ прикомандированных» и др., т. е. всех тех, кто имел дело с ведением дипломатической переписки и секретной документации.

В рассматриваемый период иностранцы приглашались почти исключительно на должности консулов (11 %), вице-консулов (75 %) и консульских агентов (13 %), чья деятельность в соответствии с консульскими уставами 1858 и 1903 гг. и циркулярами МИД не имела политического характера и ограничивалась сбором открытой коммерческой информации в месте пребывания, содействием российской торговле и мореплаванию, заверением разного рода документов, регистрацией актов гражданского состояния, выдачей паспортов россиянам и засвидетельствований (виз) иностранцам для посещения России12. Иностранцы нанимались в консульские учреждения сверх штата, не находились на действительной службе, не получали содержания от казны, но обращали в свою пользу взимаемые ими консульские сборы13. С 1893 г. выдача и визирование паспортов были изъяты из компетенции нештатных консулов14.

Всё сказанное позволяет сделать вывод о том, что иностранные подданные в российских дипломатических учреждениях имели очень ограниченный круг полномочий и выполняли, по сути, чисто формальные делопроизводственные функции.

Этнический состав дипломатов из числа российских подданных

Данные «Ежегодников МИД» позволяют с некоторыми допущениями реконструировать общую картину этнического состава дипломатов из числа российских подданных. Как уже было сказано выше, с этой целью предлагается использовать учет имен дипломатов по характерным для разных национальностей/этносов фами- лиям. С целью исключения субъективного фактора, определение национальности было формализировано посредством фамильных окончаний. На этом основании по этническому признаку были выделены четыре группы, по которым производился подсчет:

|

национальность |

фамильные окончания |

|

русские (великороссы) |

-ов, -ев, -ин, -ый |

|

немцы |

-ан, -ен, -ер, -их, -ун, -бе, -ве, -дт, -зе, -рг, -рд, -ре, -рс, -рф, -ейн, -ц |

|

поляки |

-ский, -цкий |

|

остальные |

-ович, -евич, -во, -ко, -ло, -ни, -ну, -се, -инг, -зи и др. |

При подсчетах этнонимом «русские» обозначались собственно «великороссы» – по принятой в то время терминологии, тогда как «белорусы» и «малороссы» учитывались в группе «остальные». Для лиц с «немецкими» и с «польскими» фамилиями принимались во внимание конфессиональная принадлежность и место рождения, соответственно: германские земли или Остзейский край – для немцев и территория бывшей Речи Посполитой – для поляков. В категорию «остальные», помимо белорусов и малороссов, входили представители других народов России, а также выходцы из разных европейских стран (кроме немцев и поляков).

Разумеется, такой подход в принципе не может гарантировать точность статистических результатов, кроме того, он не учитывает степень «обруселости», т. е. времени проведенного в российском подданстве конкретным иностранцем или его предками. Однако общую картину и вектор изменений национальной структуры дипломатического корпуса в преддверии войны реконструировать можно.

Во всех случаях, когда это было возможно, национальность того или иного лица проверялась и корректировалась по имеющимся словарям, энциклопедиям и справочникам. Такая проверка оказалась возможной менее чем для четверти всех дипломатов. Корректировка касалась единичных случаев и не оказала существенного влияния на выведенные по фамильным окончаниям пропорции. Почти все произведенные поправки относились к категории «поляки», когда при наличии фамилий на -ский, -цкий при знакомстве с биографиями польские корни обнаружены не были.

Таблица 3

Распределение российских подданных в составе дипломатического корпуса по этническим группам в 1894, 1904 и 1914 гг.15

|

Национальность |

Главы посольств и миссий |

Советники, 1-е секретари, агенты министерств |

Ген-консулы |

Консулы, вице-консулы, консульские агенты |

Секретари, драгоманы и др. |

Всего |

Удельный вес (%) |

|

1894 год |

|||||||

|

Русские |

8 |

19 |

15 |

33 |

49 |

124 |

44 |

|

Немцы |

11 |

16 |

7 |

18 |

34 |

86 |

30 |

|

Поляки |

0 |

5 |

5 |

16 |

12 |

38 |

13 |

|

Остальные |

9 |

2 |

5 |

11 |

11 |

38 |

13 |

|

Всего |

28 |

42 |

32 |

78 |

106 |

286 |

100 |

|

1904 год |

|||||||

|

Русские |

12 |

30 |

15 |

35 |

89 |

181 |

48 |

|

Немцы |

14 |

17 |

11 |

32 |

33 |

107 |

28 |

|

Поляки |

3 |

6 |

9 |

16 |

20 |

54 |

14 |

|

Остальные |

6 |

3 |

9 |

9 |

10 |

37 |

10 |

|

Всего |

35 |

56 |

44 |

92 |

152 |

379 |

100 |

|

1914 год |

|||||||

|

Русские |

16 |

34 |

26 |

56 |

85 |

217 |

46 |

|

Немцы |

13 |

20 |

18 |

22 |

44 |

117 |

25 |

|

Поляки |

5 |

11 |

6 |

23 |

37 |

82 |

17 |

|

Остальные |

1 |

10 |

7 |

14 |

26 |

58 |

12 |

|

Всего |

35 |

75 |

57 |

115 |

192 |

474 |

100 |

Табл. 3 показывает, какой удельный вес имели в дипломатическом корпусе представители разных этнических групп, относящиеся к российским подданным. По всем категориям должностей первое место удерживали русские, за исключением лишь первых руководителей – глав посольств и миссий. Здесь долгое время преимущество было за этническими немцами, и только непосредственно перед войной лидирующие позиции перешли к русским.

Помимо русских и российских немцев, в дипломатической среде заметной была доля россиян с польскими этническими корнями, за 20 предвоенных лет их число даже увеличилось с 38 до 58 человек, достигнув 17 % от общего числа.

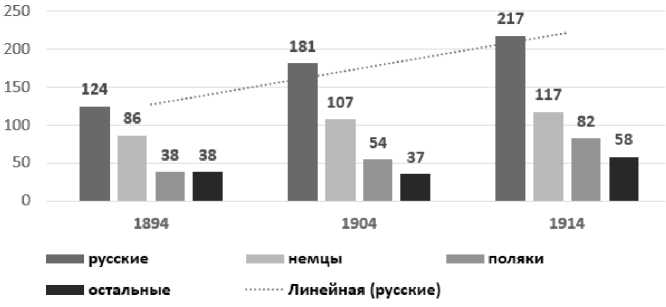

Диаграмма 4. Распределение по этнической принадлежности российских подданных в составе дипломатического корпуса в 1894, 1904 и 1914 гг.16

В течение двух предвоенных десятилетий происходило последовательное увеличение общего числа российских подданных в составе дипломатического корпуса (рост в 1,7 раза), причем прирост по этническим группам осуществлялся примерно одинаковыми темпами (диагр. 4).

Диаграмма 5. Изменения в соотношении дипломатов разных национальностей среди российских подданных за границей с 1894 по 1914 г. (%) 17

1894 г.

1914 г.

В отличие от прекращения притока новых иностранцев в заграничные учреждения МИД и резкого роста доли россиян, соотношение представителей разных этносов среди российских подданных за этот период практически не изменилось, разве что немного (на 5 %) уменьшилась доля немцев и примерно на столько же увеличилось представительство поляков (диагр. 5).

Оценивая в целом удельный вес представителей национальных меньшинств в дипломатическом корпусе, констатируем, что он был существенно выше, чем их доля в населении Российской империи (по переписи 1897 г. немецкий был родным языком для 1,43 %, а польский для 6,31 % населения18).

О «национализации» дипломатических кадров (на примере консульства в Кёнигсберге)

Русское консульство в Кёнигсберге было открыто по указу Екатерины II в 1783 г., первым на этот пост был назначен московский дворянин Иван Исаков, отличившийся способностями к иностранным языкам. Исаков безвыездно исправлял свою должность 17 лет и при увольнении в 1800 г. передал дела немцу Й. Фациусу (первому из целой череды прусских подданных на этом посту). Знакомство со своим преемником столь раздосадовало ветерана дипломатической службы, что вопреки всем правилам и собственному обыкновению никогда не вступать в пререкания с начальством, Исаков осмелился сообщить в Санкт-Петербург свое критическое мнение о новом консуле и настоятельно рекомендовал назначить в Кёнигсберг «природного русского», потому как «документы, так и должность большею частью на российском и польском языках производится»19. Как и следовало ожидать, ответа он не удостоился, а следующее столетие интересы России в Восточной Пруссии представляли исключительно нештатные консулы из числа прусских подданных, о чем свидетельствует их полный список: Й. Фациус (1800–1812); А. Коцебу (1813–1816); Дюфур (1816–1824); Ф. Риттер (1832–1833,1844); Т. Адельсон (1842–1843,1845–1861); Ф. Вышемерский (1861–1884)20.

Ситуация в кёнигсбергском консульстве стала меняться в конце XIX века, причем инициатором перемен стал Александр Егорович Врангель (1833–1915), ветеран дипломатической службы, уроженец Нарвы, представитель оставившего заметный след в русской истории рода баронов Врангелей. Будучи генеральным консулом в Данциге, он попытался добиться замены нештатного консула в столице Восточной Пруссии «доктора философии» Фридриха Вышемерско-го. Начиная многоходовую интригу, первым делом он обратился к своему давнему знакомому, влиятельному дипломату, члену Совета

МИД Николаю Дмитриевичу Остен-Сакену (1831–1912). Приведенный ниже фрагмент его конфиденциального письма от 29 ноября 1879 г. (по н. ст.) в полной мере передает как суть проблем, связанных со службой иностранцев в русских дипломатических представительствах, так и личный интерес самого барона Врангеля.

«<…> Но более всего буду просить Вас определить мое отношение к Кёнигсбергу. Этот важный пункт для России (особенно в настоящее время) постановлен в совершенно анормальное положение. Вы знаете, что находясь у меня под боком, оно изъято (на основании предания, что там когда-то было генеральное консульство) от всякого со мною сношения, и хотя там сталкивается масса наших весьма важных интересов – консульством этим заправляет пруссак с секретарем беглым поляком – безотчетно пользуясь сборами, которые равняются консульскому содержанию и могло бы осчастливить многих наших министерских чиновников. Я не вник еще в те соображения, которыми руководился составитель наших министерских штатов при назначении инородца русским консулом с содержанием 4500 руб., но уверен, что германское правительство никогда не назначило бы в Ригу или Варшаву своим консулом русского подданного и, вероятно, удивляется нашей наивности.

Впрочем, немцам это очень по душе – им русский консул в Кёнигсберге теперь – свой человек, и если в Данциге дело не ладится – «fahre dafür nach Königsberg21». Я против личности г-на Вышемер-ского ничего не имею сказать и понятия не имею, что там теперь делается, но мне кажется, что держать там теперь немецкого подданного непрактично. Может ли он, верноподданный пруссак, как честный человек, принимать к сердцу наши интересы более своих прусских? Какую роль может он играть в ежедневных объяснениях со своими властями по нашим русским делам, будучи их собратом и старым сослуживцем – как нарочно, у него еще Мемель, Тильзит, граница наша и плавание по Неману. Посадите его куда угодно – в Париж или в Лондон, ну, хоть в его же Германию на Рейн – но только не в пограничный пост. Вся эта комбинация так бросается в глаза каждому, что сами немцы недоумевают <…> Этот факт меня нередко конфузит, и я прошу Вас в интересах службы разъяснить с Николаем Карловичем22 этот вопрос. У меня здесь так много дела, что я не ищу увеличивать круг своей деятельности, но насколько я успел ознакомиться с здешним краем и делами, – для русских интересов было бы весьма полезно, если генеральный консул имел право хотя бы иногда заглянуть в Кёнигсберг и посоветоваться об разных вопросах с своим немецким коллегою, если этот консул и впредь останется там. Поверьте мне, что он смотрит на наши интересы с немецкой точки зрения, да собственно и знать их вполне не может, как не бывший в России»23.

Ободренный положительным ответом, А.Е. Врангель в течение следующих пяти (!) лет неустанно трудился над воплощением своего замысла, постепенно заручаясь поддержкой разных влиятельных лиц. О сложностях кадровой политики МИД и тонкостях процесса назначения даже далеко не на самый завидный пост в деле об отставке Вышемерского можно судить по конфиденциальному письму Врангеля директору департамента личного состава и хозяйственных дел МИД Михаилу Николаевичу Никонову (1832–1908) от 3/15 июля 1884 г.:

«Согласно желанию Вашему я собрал самые верные сведения о канцелярских сборах нашего консульства в Кёнигсберге <…> Управляющий консульством получает в год средним числом 3043 руб. 60 коп. золотом и добавочных от Министерства иностранных дел 1000 руб., а всего ежегодно 4043 руб. 60 коп. золотом. Так как наши господа консулы, миссии в Европе получают 3500 руб. в год и 500 руб. на канцелярию, то иностранец г-н Вышемерский имеет 43 руб. 60 коп. золотом более, нежели русский консул, чиновник Министерства.

В принципе все были согласны о необходимости перемены порядков в Кёнигсберге. Николай Карлович24, Вы, Александр Его-рович25 и барон Саккен26. Поэтому покорнейше прошу Вас, многоуважаемый Михаил Николаевич, сообщить мне, смогу ли я войдти теперь, если данные цифры достаточны для Ваших соображений, к послу нашему (согласно уставу §6) и Министерству о назначении в Кёнигсберг и Торн консулов от Министерства с изложением причин, почему это необходимо?

Также прошу Вас дозволить мне переговорить обо всем с Вы-шемерским. Я надеюсь, что он сам подаст в отставку. Какое вознаграждение могу я ему обещать? Насчет звезды Станислава, ко II степени, были бы все согласны, насчет же денежной награды мнения расходились, хотя в принципе это было признано всеми справедливым и необходимым. Я полагаю, что было бы обидным для него дать ему раз и навсегда годовой его доход по консульству; после 30-летней службы могло бы Министерство дать и пенсию, тем более, что он стар и долго не проживет. Впрочем, обо всем этом можно списаться, когда я лично переговорю со стариком. Итак, ожидаю Ваших указаний, чтобы, наконец, покончить с этим делом»27.

После достижения согласия в руководстве МИД осталось только склонить на свою сторону непосредственного начальника Выше-мерского князя Н.А. Орлова (1827–1885) – только что назначенного послом в Берлин. Эту миссию взял на себя товарищ министра А.Е. Влангали. В письме Орлову от 14 августа 1884 г. он сообщил, что «министерство всесторонне обсудило вопрос о более правиль- ной постановке представительства нашего в Кёнигсберге», для чего «представлялось бы желательным назначение в этом городе консула из лиц, состоящих в государственной службе» с заменой прусского подданного на чиновника из Министерства иностранных дел, причем такая замена «не обременит государственную казну, так как необходимый на то расход по выдаче штатному консулу будет возмещаться консульскими сборами»28.

По всей видимости, соображение об экономии 43 рублей в год было признано недостаточным, поэтому в конфиденциальном письме Врангеля послу от 25 августа / 6 сентября 1884 г. появились куда более убедительные аргументы:

«В течение последних пяти лет действительно на практике оказалось совершенно неудобным доверять иностранцу наши интересы в области Ост-Прейсен29. Я упомяну только некоторые дела, в коих положение г-на Вышемерского было совершенно невозможное. Так, по заарестовании нашего штабс-капитана Генерального штаба Недоманского, обвиняемого в «Spionage»30, нашему консулу было замечено королевским прусским прокурором, что и его как пруссака можно притянуть к суду за покровительство русских шпионов, и дело повел я. По преследованию нигилистов, которые одно время избрали Кёнигсбергский университет как ближайший пункт России – г-н Вышемерский оказался совершенно равнодушным. То же должен сказать по делам подделки и торговли нашими кредитными билетами, главный центр каковой торговли был Кёнигсберг. Следствия по этим делам должен был возбуждать и вести я»31.

Против предложенной смеси из нигилистов, шпионов и делателей фальшивых ассигнаций, которым, как намекал Врангель, консул в Кёнигсберге чуть ли не потворствовал, возражать было совершенно невозможно, так что участь Вышемерского была решена. Он был уволен с пожалованием ордена Св. Станислава второй степени со звездою. Кандидатом на замену оказался врангелевский протеже, служивший консулом в заштатном Мемеле Павел Яковлевич Таль (von Thal) из семьи обрусевших немцев. После неизбежных формальностей он приказом по МИД был назначен консулом в Кёнигсберг в январе 1886 г.32

П.Я. Таль оказался как бы переходной фигурой. После его перевода в 1891 г. в Чикаго консульство в Кёнигсберге вплоть до начала Первой мировой войны было вверено попечению исключительно русских дипломатов: Н.Н. Ладыженский (1891–1893), А.Д. Путята (1893-1894), П.А. Мельников (1894–1897), А.М. Вывод-цев (1897–1907), В.Г. Жуковский (1907–1909), З.М. Поляновский (1909–1914)33.

Заключение

Представленный в настоящей статье и статистически обоснованный феномен императорского российского дипломатического корпуса, связанный с большим удельным весом иностранцев и представителей национальных меньшинств, сложился исторически. Начало его формирования было положено Петром I, когда в условиях резко возросшей активности внешней политики России собственных подготовленных для дипломатической службы кадров катастрофически не хватало. Вот почему приходилось брать на службу иностранцев, в лучшем случае из числа тех, которые принимали российское подданство и обосновывались на постоянное жительство в России.

Эта особенность сохранялась на протяжении всего XVIII в. и по инерции продолжала действовать и в следующем столетии, когда в центральном аппарате МИД и его заграничных учреждениях часто можно было увидеть представителей одних и тех же семейств потомственных дипломатов. Вместе с тем говорить о каком-то «засилье» иностранцев или немцев в дипломатическом корпусе не приходится. Во-первых, их доля постепенно сокращалась. Во-вторых, иностранные подданные к рубежу XIX и XX вв. выполняли в российских представительствах за границей почти исключительно технические функции по оказанию типичных консульских услуг, а весь руководящий состав формировался только из числа россиян. В-третьих, широко представленные в МИД дипломаты с немецкими и польскими этническими корнями, как правило, являлись подданными царя в нескольких поколениях и представляли собой неотъемлемую и органическую часть российского дворянского сословия.

Последний вывод как нельзя лучше подтверждают перипетии вокруг кандидатов на должность консула в Кёнигсберге. Нешуточная и многолетняя борьба за этот пост показывает, что внутри МИД, в том числе в его высшем руководстве, действительно существовали разные группировки, которые яростно сталкивались в вопросах кадровой политики. Однако линии раздела между ними проходили отнюдь не по национальному признаку, а определялись общими закономерностями и особенностями функционирования всякого бюрократического аппарата.