К характеристике геохимических особенностей гранитоидов Шилово-Коневской группы массивов (Средний Урал), продуктивных на вольфрамовое оруденение грейзенового типа

Автор: Каллистов Г.А., Осипова Т.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 12 (300), 2019 года.

Бесплатный доступ

Приведены новые данные о редкоэлементном составе (ИСП-МС) гранитных пород Шилово-Коневской группы массивов в восточной части Восточно-Уральской зоны Среднего Урала, с которыми ассоциирует промышленно значимое грейзеновое вольфрамовое оруденение, вновь вводимое в разработку. Установлено, что рудоносные лейкограниты Шилово-Коневской группы при общей близости к вольфрамоносным гранитоидам «эталонных» редкометалльных провинций мира отличаются от них главным образом большей «натровостью». Это обусловлено большей глубинностью формирования пород и меньшей степенью дифференциации гранитных расплавов, что, в свою очередь, может объясняться меньшей фтористостью последних и меньшей степенью зрелости уральской континентальной коры.

Лейкограниты, грейзеновое вольфрам-кварцево-жильное оруденение, магматическая дифференциация, средний урал

Короткий адрес: https://sciup.org/149129357

IDR: 149129357 | УДК: 553.521+553.064.34(470) | DOI: 10.19110/2221-1381-2019-12-4-11

Текст научной статьи К характеристике геохимических особенностей гранитоидов Шилово-Коневской группы массивов (Средний Урал), продуктивных на вольфрамовое оруденение грейзенового типа

Несмотря на то, что по «количеству и качеству балансовые запасы вольфрама в Российской Федерации при любых сценариях развития экономики удовлетворят необходимые потребности до 2035 года и в последующий период», как определено «Стратегией развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года», в 2014—2016 гг. Россия наращивала объемы импорта вольфрамового концентрата. Импорт концентрата при наличии собственной добычи (на долю России приходится около 4—5 % мирового объема) вызван, согласно анализу исследовательской группы «Инфомайн», в том числе сложной логистикой его доставки с Дальнего Востока и из Забайкалья, где расположены вольфрамовые ГОКи, в Центральный и Уральский регионы, где осуществляется гидрометаллургическая переработка сырья. Соответственно, в настоящее время становятся стратегически важными наращивание запасов и разработка некрупных уральских месторождений вольфрама и сопутствующих редких металлов.

Известно, что Урал не является «классической» ред-кометалльной провинцией. Это складчатый пояс мафического типа, где грейзеновое редкометалльное оруденение присутствует в ограниченном объеме и связано с позднепалеозойским гранитоидным магматизмом [7, 12]. Промышленно значимые объекты здесь представлены гюбнерит-молибденитовыми месторождениями и относятся к вольфрам-кварцево-жильной грей-зеновой формации. Они локализованы в восточной части Восточно-Уральской зоны Среднего Урала (рис. 1), где ассоциируют с небольшими телами лейкогранитов юго-коневского комплекса в составе Шилово-Коневской 4

группы гранитоидных массивов и образуют Боевско-Биктимировскую рудную зону [8, 6]. С расположенной в северном замыкании названной группы горой Галочьей в составе Шиловского массива связаны молибденит-ше-елитовые рудопроявления.

Исследованиям рудоносности гранитоидов Шилово-Коневской группы посвящены многочисленные публикации [1—3, 10, 11, 13 и др.], уделялось внимание и их сравнению с высокопродуктивными на вольфрам лей-когранитами «классических» редкометалльных грейзеновых провинций бывшего СССР [3, 4]. В цитированных работах выборка по уральским объектам представлена широким рядом гранитоидов Среднего и Южного Урала, сопровождаемых не только оруденением промышленного масштаба, но и различными рудопроявлениями и точками минерализации. При этом основное внимание уделялось минеральному и петрохимическому составу гранитоидов, а также концентрациям фтора и рудных компонентов — редких металлов. В настоящем сообщении эти результаты дополнены новыми петролого-геохимическими данными для гранитных пород Шилово-Коневской группы, с которыми ассоциировано промышленное грейзеновое оруденение, сегодня вновь вовлекаемое в разработку, и сравнение их с W-рудоносными гранитоидами некоторых «классических», «эталонных» редкометалльных провинций мира.

Методы исследования

Аналитические работы проводились в ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН. Определение петрогенных элементов выполнено рентгенофлуоресцентным методом на спектрометрах СРМ-18 и XRF 1800, ппп — стандарт-

10 фи

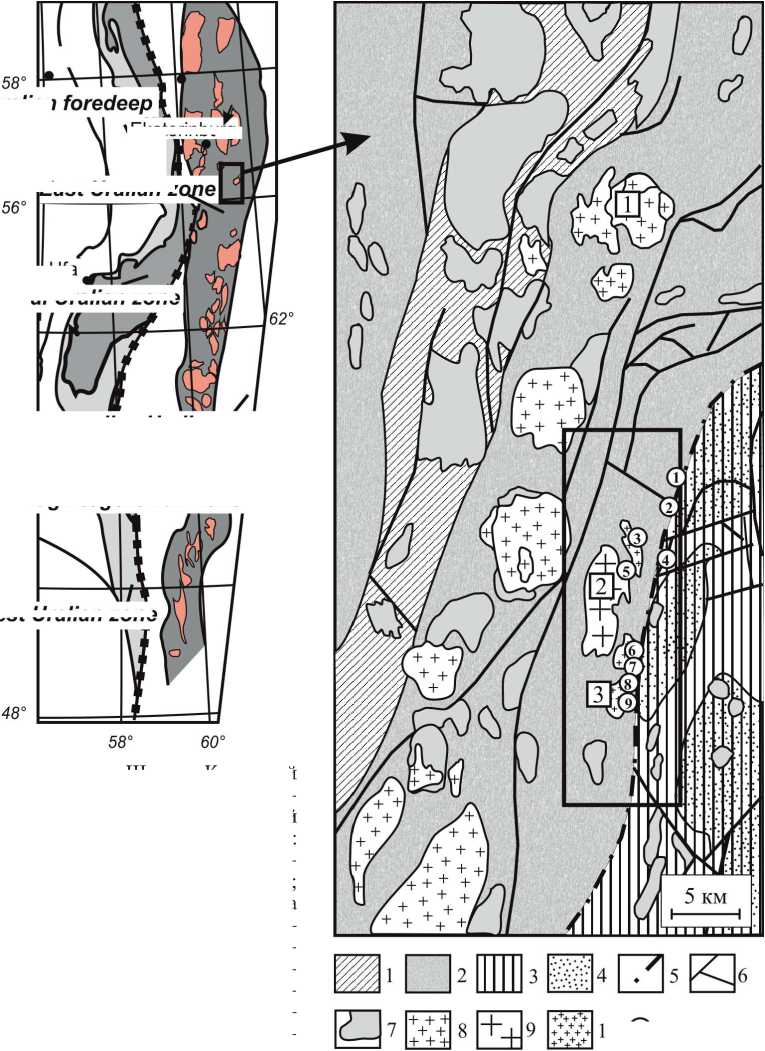

Рис. 1. Положение гранитоидных массивов Шилово-Коневской группы и ассоциированных с ними промышленных вольфрамовых грейзеновых месторождений в структуре восточной части Восточно-Уральской зоны Среднего Урала (по 6, 8, 13): 1 — Аверинская зона смятия; 2 — западная структурно-фациальная зона; 3 — восточная структурно-фациальная зона; 4 — вулканогенно-осадочные отложения D 2 —C 2 ; 5 — граница структурно-фациальных зон; 6 — разрывные нарушения; 7 — допермские интрузивные образования; 8—10 — пермские интрузивные образования: 8 — петуховский комплекс (монцониты, граносиениты, граниты, лейкограниты), 9 — карасьев-ский комплекс (адамеллиты, граниты, пегматиты), 10 — юго-коневский комплекс (граниты, лейкограниты); 11 — месторождения и рудопроявления вольфрама (1 — Боевское; 2 — Ново-Боевское; 3 — Пьянковское; 4 — Южное; 5 — Карасьевское;

Preuralian

'Ekaterinburt

East Uralian z

Ufa

Central Uralian zone

Transuralian Uralian zone

Tagilo-Magnitogorskian zone

50'

l/l/est Uralian zone

6 — Игишанское; 7 — Трошковское; 8 — Мал. Трошковское; 9 — Юго-Коневское). Цифрами в квадратах обозначены массивы Шилово-Коневской группы, с породами которых ассоциирована вольфрамовая минерализация: 1 — Шиловский (гора Галочья); 2 — Карасьевский; 3 — Юго-Коневский

Fig. 1. The locality of the granitic massifs of Shilovo-Konevsky group and associated W-greisen deposites in the eastern part of the East-Uralian zone of Middle Urals (according to 6, 8, 13).

1 — Averinskaya contortion zone; 2 — Western structural-facies zone; 3 — estern structural-facies zone; 4 — vlocanic-sedimentary rocks D 2 —C 2 ; 5 — the structural-facies zones boundary; 6 — faults; 7 — Pre-Permian intrusive rocks; 8—10 — Permian intrusive rocks: 8 — Petukchovsky unit (monzonites, granites, leucogranites), 9 — Karasjevsky unit (adamellites, granites, pegmatites), 10 — Yugo-Konevsky unit (granites, leucogranites); 11 — W-deposites and mineral occurrences (1 — Boevskoe; 2 — New- Boevskoe; 3 — Pjyankovskoe; 4 — Southern; 5 — Karasjevskoe; 6 — Igishanskoe; 7 — Troshkovskoe; 8 — Small Troshkovskoe; 9 — Yugo-Konevskoe). Numbers in squares indicate the massifs of Shilovo-Konevsky group: 1 — Shilovsky (Galochja Hill); 2 — Karasjevsky; 3 — Yugo-Konevsky

ным химическим методом (аналитики Н. П. Горбунова, Г. С. Неупокоева, Л. А. Татаринова). Анализ микроэле-ментного состава проведен на ИСП-МС NexION 300S (PerkinElmer) (аналитик Д. В. Киселева).

Результаты и обсуждение

В Шиловском массиве, относящемся к монцодио-рит-гранитному типу, лейкограниты слагают небольшое тело горы Галочьей. С ними связаны проявления ниобийсодержащих мусковит-кварцевых грейзенов и воль- фрам-молибден-висмутовой минерализации с золотом. Промышленных объектов среди них пока не выявлено [8]. Лейкограниты характеризуются слабогнейсоватой текстурой, обусловленной едва выраженной ориентировкой биотита, мелко-, среднезернистой структурой и гипидиоморфнозернистой микроструктурой. Состоят из кварца (~ 40 %), кислого олигоклаза (~ 30 %), решетчатого микроклина (~ 30 %), биотита (~ 1 %). Кварц выполняет ин-терстиции между полевыми шпатами, образует как крупные (до 3.5 мм) обособления неправильной формы из 5

нескольких индивидов, так и мелкозернистые агрегаты. Калинатровый полевой шпат часто содержит пертиты и замещается «шахматным» альбитом. Изредка наблюдаются единичные мирмекиты. Акцессорные минералы представлены цирконом, апатитом, флюоритом, ассоциирующим как с биотитом, так и с салическими минералами. Данных о возрасте лейкогранитов нет, по аналогии с петрографически и химически сходными массивами монцо-диорит-гранитного типа данной территории принят среднепермский возраст (~ 270 млн лет), но не исключается возможность и позднепермской датировки [8].

Лейкограниты Карасьевского массива, условно относимого к гранитному типу, являются вмещающими для одноименного вольфрам-бериллиевого месторождения [8]. Граниты массивные, местами слабогнейсоватые за счет ориентировки чешуек слюды. Структура гранитов средне-, мелкозернистая, равномерно-зернистая, микроструктура гипидиоморфно-зернистая. Сложены кварцем (~ 30 %), плагиоклазом (~ 33 %), калинатровым полевым шпатом (~ 32 %), биотитом (~ 5 %), мусковитом (2—3 %). Плагиоклаз представлен кислым олигоклазом и альбитом, его кристаллы иногда имеют зональное строение, подчеркнутое интенсивной серицитизацией их центральных частей. Калинатровый полевой шпат — решетчатый микроклин —сопровождается обильными выделениями мирмекита. Биотит слагает отдельные лейсты и их агрегаты, нередко совместно с мусковитом. Характерные ацессории: апатит, циркон, монацит, ильменит, ксенотим, магнетит. Данных о возрасте лейкогра нитов нет, в соответствии с легендой Среднеуральской серии листов Госгеолкарты-200 условно он определен как позднепермский [8].

Юго-Коневский массив, относимый в работе [3] к гранитному типу, при геолого-съемочных работах выделен в самостоятельный комплекс, образованный двумя фазами: 1) гранитами с подчиненным количеством гранодиоритов и 2) лейкогранитами. В поле силы тяжести они совместно с Карасьевским массивом пространственно тяготеют к единому минимуму интенсивностью более 30 мГал, что позволяет предположить их слияние на глубине [8]. Данных о возрасте пород нет, условно принят позднепермско-раннетриасовый возраст комплекса «по аналогии с другими редкометалльными гранитоида-ми Урала и в соответствии с легендой Среднеуральской серии Госгеолкарты-200» [8].

Граниты Юго-Коневского массива I фазы массивные, характеризуются порфировидной (за счет крупных выделений калинатрового полевого шпата) структурой с мелкозернистой основной массой, обладающей гипидиоморфно-зернистой микроструктурой. Порода состоит из кварца (~ 23 %), плагиоклаза (~ 36 %), решетчатого микроклина (~ 33 %), биотита (~ 7 %). Плагиоклаз представлен кислым олигоклазом — альбит-олигоклазом, образующим иногда зональные кристаллы. Микроклин порфировидных выделений иногда содержит включения плагиоклаза как в виде пертитов, так и в виде пойкилитовых зональных зерен, а также кварца. Биотит и мусковит образуют в основной массе отдельные чешуйки

О

+ о сГ Z

Щелочные " Умеренно- щелочные

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

SiO2 (wt.%)

- Нормально-_ щелочные

Низко -щелочные

• 1

0 2 0з ♦ 4 *5 О 6 X 7

* 8

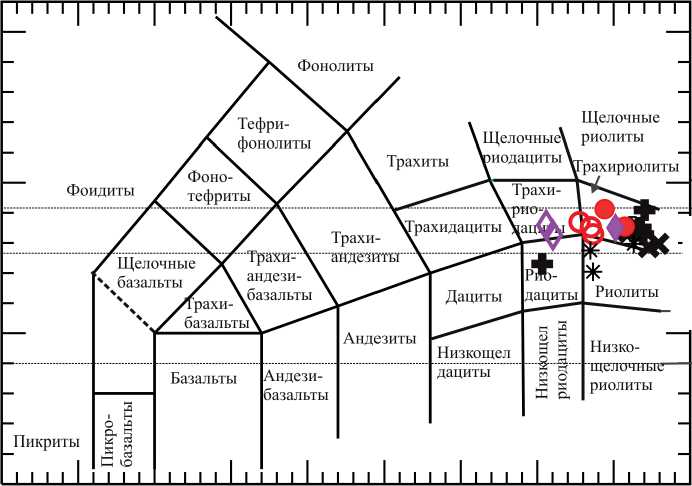

Рис. 2. TAS-диаграмма для гранитных пород Шилово-Коневской группы, несущих грейзеновое вольфрамовое оруденение: 1 — лейкограниты горы Галочьей (Шиловский массив); 2 — лейкограниты Карасьевского массива; 3—4 — гранитоиды Юго-Коневского массива: 3 — граниты I фазы; 4 — лейкограниты II фазы; 5 — граниты и лейкограниты Акчатаусского массива (Ц. Казахстан) [18 и ссылки в ней]; 6 — лейкограниты массива Восточный Коунрад (Ц. Казахстан) [18 и ссылки в ней]; 7 — лейкограниты массива Suyunhe (С-3 Китай) [18 и ссылки в ней]; 8 — лейкограниты Богемского массива (Австрия) [15]

Fig. 2. TAS-diagram of the Shilovo-Konevsky group W-bearing granitic rocks: 1 — leucogranite, Galochja Hill (Shilovsky massif); 2 — leucogranite, Karasjevsky massif; 3—4 — granites, Jugo-Konevsky massif: 3 — granite (1st facies); 4 — leucogranite (2nd facies); 5 — granites and leucogranites, Akshatau massif (Central Kazakhstan) [18 and reference in it]; 6 — leucogranites, East Kounrad massif (Central Kazakhstan) [18 and reference in it]; 7 — leucogranites, Suyunhe massif (Nord-West China) [18 and reference in it]; 8 — leucogranites, Bohemian massif (Austria) [15]

Химический состав (петрогенные элементы, мае. %; концентрации элементов-примесей, г/т) представительных образцов вольфрамоносных гранитоидов Шиловско-Коневской группы массивов

Chemical composition (petrogeneous elements, wt %, trace-elements (ppm)) of representative W-bearing granitic rocks from Shilovo-Konevsky group of massifs

|

Sample |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Гал2 |

Кр6 |

Кр1 |

ЮК1 |

ЮК6 |

|

|

SiO2 |

74.4 |

73.5 |

73.6 |

71.0 |

75.1 |

|

TiO2 |

0.1 |

0.2 |

0.2 |

0.3 |

0.1 |

|

Al2O3 |

13.7 |

14.3 |

14.3 |

14.9 |

14.5 |

|

Fe2O3tot |

1.0 |

1.4 |

1.6 |

1.8 |

0.7 |

|

MnO |

0.0 |

0.1 |

0.1 |

0.0 |

0.0 |

|

MgO |

0.0 |

0.3 |

0.2 |

0.6 |

0.0 |

|

CaO |

0.8 |

1.1 |

1.1 |

1.9 |

0.8 |

|

Na 2 O |

4.6 |

4.3 |

3.9 |

4.0 |

4.4 |

|

K2O |

4.5 |

4.3 |

4.5 |

4.3 |

4.1 |

|

P 2 ° 5 |

0 |

0.1 |

0 |

0.1 |

0 |

|

п.п.п. |

0.30 |

0.40 |

0.40 |

0.90 |

0.30 |

|

Li |

9.8 |

40.0 |

27.6 |

51.3 |

14.0 |

|

Be |

8.4 |

5.0 |

3.4 |

3.2 |

2.5 |

|

Rb |

266 |

170 |

195 |

118 |

160 |

|

Sr |

126 |

180 |

135 |

501 |

100 |

|

Y |

8.40 |

16.00 |

10.49 |

6.91 |

4.00 |

|

Zr |

134 |

150 |

107 |

78 |

62 |

|

Nb |

43.4 |

19.0 |

14.9 |

8.5 |

6.0 |

|

W |

238 |

8 |

591 |

461 |

10 |

|

Ba |

196 |

600 |

664 |

992 |

90 |

|

La |

28.0 |

50.0 |

30.2 |

25.0 |

5.0 |

|

Ce |

49.0 |

80.0 |

78.8 |

63.7 |

10.0 |

|

Pr |

5.46 |

10.00 |

6.30 |

5.54 |

1.10 |

|

Nd |

15.4 |

34.0 |

21.3 |

19.2 |

3.9 |

|

Sm |

1.96 |

5.00 |

3.92 |

3.03 |

0.80 |

|

Eu |

0.35 |

1.00 |

0.55 |

0.65 |

0.20 |

|

Gd |

1.40 |

4.00 |

2.89 |

1.84 |

0.70 |

|

Tb |

0.14 |

0.50 |

0.43 |

0.23 |

0.08 |

|

Dy |

0.98 |

2.70 |

2.50 |

1.24 |

0.50 |

|

Ho |

0.21 |

0.50 |

0.44 |

0.21 |

0.10 |

|

Er |

0.70 |

1.60 |

1.16 |

0.56 |

0.33 |

|

Tm |

0.15 |

0.25 |

0.17 |

0.08 |

0.05 |

|

Yb |

1.26 |

1.80 |

1.11 |

0.51 |

0.40 |

|

Lu |

0.24 |

0.27 |

0.17 |

0.07 |

0.07 |

|

Hf |

7.00 |

6.00 |

2.47 |

1.70 |

3.00 |

|

Ta |

9.80 |

2.80 |

2.20 |

0.77 |

0.70 |

|

Pb |

40.6 |

30.0 |

29.1 |

28.9 |

50.0 |

|

Th |

49 |

34 |

27 |

18 |

24 |

|

U |

11 |

13 |

14 |

7 |

18 |

Примечание: 1 — лейкогранит горы Галочьей, Шиловский массив; 2—3 — лейкограниты Карасьевского массива (3 — слабо-грейзенизированный лейкогранит); 4—5 — гранитоиды Юго-Коневского массива (4 — гранит первой фазы; 5 — лейкогранит второй фазы).

Note: 1 — leucogranite, Galochja Hill, Shilovsky massif; 2—3 — leu-cogranites, Karasjevsky massif (3 — partly- greisened leucogranite); 4—5 — granites, Jugo-Konevsky massif (4 — granite, 1st facies; 5 — leucogranite, 2nd facies).

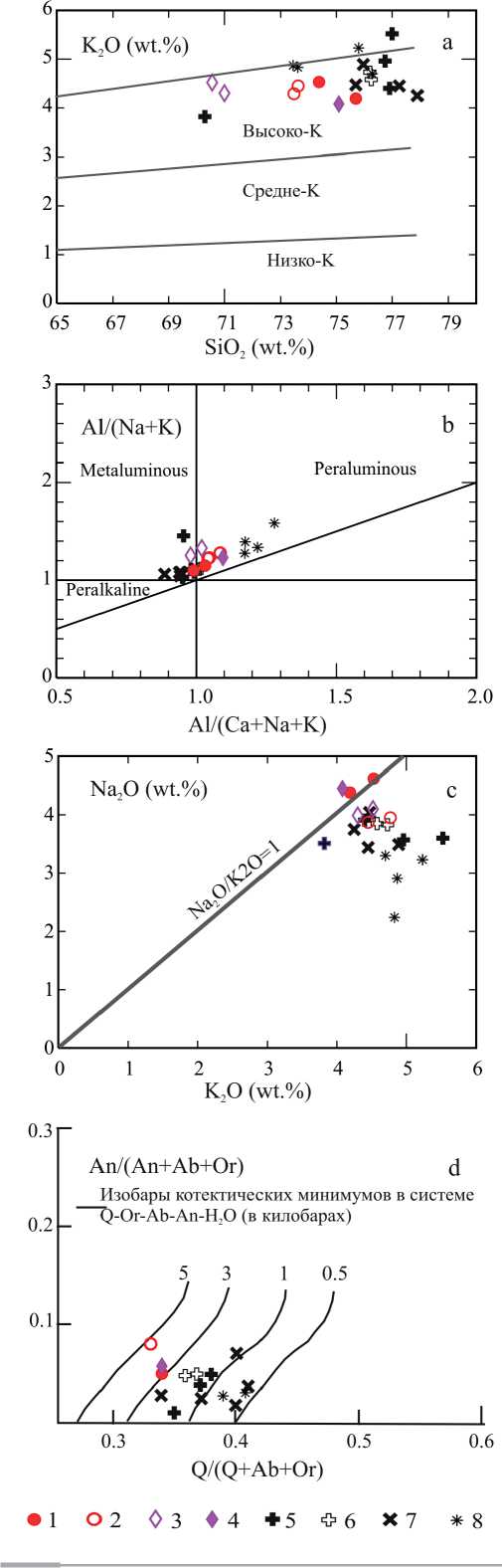

Рис. 3. Петрохимические параметры гранитных пород Шилово-Коневской группы, несущих грейзеновое вольфрамовое оруденение: a) диаграмма SiO2—K2O; b) индекс Шанда: A/CNK—A/ NK (Al2O3/(CaO +Na 2 O + K 2 O)-Al2O3/(Na2O + K 2 O) — молекулярные количества [16]; c) диаграмма Na2O—K2O; d) диаграмма Q/(Q+Ab+Or)—An/(An+Ab+Or) [14]. Условные обозначения — на рис. 2

Fig. 3. Classification diagrams of the Shilovo-Konevsky group W-bearing granitic rocks: a) diagram SiO2 vs K 2 O; b) Shand index diagram A/CNK vs A/NK (Al2O3/(CaO +Na2O + K2O)-Al2O3/ (Na2O + K2O) — molar ratios) [16]; c) diagram Na2O vs K2O; d) diagram Q/(Q+Ab+Or) vs An/(An+Ab+Or) [14]. Symbols as in Figure 2

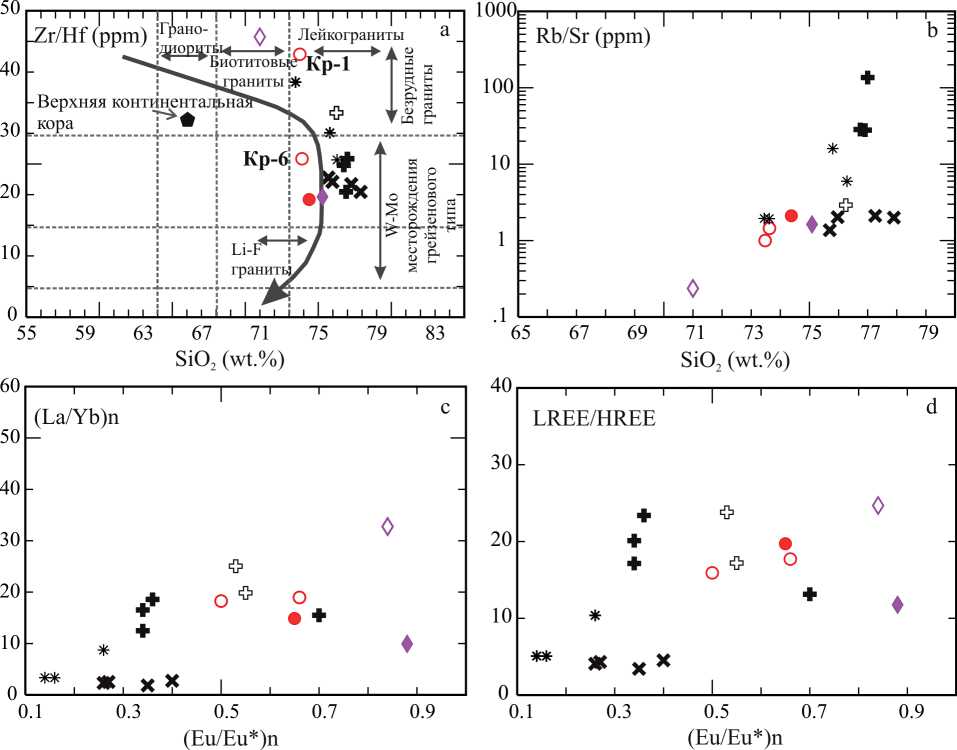

Рис. 4. Геохимические характеристики гранитных пород Шилово-Коневской группы, несущих грейзеновое вольфрамовое оруденение: а) диаграмма SiO2—Zr/Hf [5], состав верхней континентальной коры — по [20]; b) диаграмма SiO2—Rb/Sr; c) диаграмма (Eu/Eu*)n—(La/Yb)n; d) диаграмма LREE/HREE— (Eu/Eu*)n. Условные обозначения — на рис. 2

Fig. 4. Geochemical composition of the Shilovo-Konevsky group W-bearing granitic rocks.

a) diagram SiO2 vs Zr/Hf [5], Upper Crust composition is from [20]; b) diagram SiO2 vs Rb/Sr; c) diagram (Eu/Eu*)n—(La/Yb)n; d) diagram LREE/HREE— (Eu/Eu*)n. Symbols as in Figure 2

и совместные агрегаты. Акцессорная ассоциация образована цирконом, апатитом, титанитом, рутилом (образует иногда игольчатые включения в кварце), редкими зернами магнетита.

Лейкограниты Юго-Коневского массива II фазы, которые, по данным [8], контролируют размещение оруденения в Боевско-Биктимировской рудной зоне, представляют собой массивные, средне- до крупнозернистых породы со слабопорфировидной (за счет более крупных выделений калинатрового полевого шпата и округлых зерен кварца) структурой и гипидиоморфно-зернистой микроструктурой. Состоят из кварца (~ 28—30 %), аль-бит-олигоклаза (~ 36 %), калинатрового полевого шпата (~ 32 %), биотита (~ 3 %). Микроклин иногда содержит небольшие пертитовые вростки плагиоклаза и сопровождается мирмекитами. Распределение биотита в породе крайне неравномерно, преимущественно он образует агрегаты. Акцессории представлены цирконом, апатитом.

Как было установлено предыдущими исследованиями, продуктивные на вольфрам-грейзеновое оруденение уральские гранитоиды по петрохимическим параметрам очень близки к центрально-казахстанским [3, 4], а также китайским и породам Богемского массива — все они относятся к высококалиевым лейкогранитам преимущественно умеренно-щелочного ряда (см. таблицу; рис. 2, 3, a). Главные отличия от центрально-казахстанских [3, 4] и китайских пород состоят в несколько 8

меньшей кременекислотности уральских лейкогранитов и их большей насыщенности глиноземом (рис. 2, 3, b). Но к лейкогранитам Богемского массива по этим параметрам уральские породы близки. Более «универсальным» и, возможно, значимым различием между уральскими и «эталонными» вольфрамоносными лейкогра-нитами является соотношение щелочей: уральские более обогащены натрием, а все «эталонные» — калием (рис. 3, c). Известно, что с ростом активности калия в расплаве уменьшается возможность кристаллохимического рассеяния вольфрама, что способствует его накоплению в остаточных расплавах-растворах с образованием собственных минералов [9].

Названные отличия в химизме хорошо объясняются разницей в фациальных условиях формирования пород. Составы уральских лейкогранитов отвечают расплавам большей водонасыщенности (PH2O — не менее 3 кбар, рис. 3, d), а более «сухие» (PH2O = 2.5—0.5 кбар) расплавы «эталонных» вольфрамоносных лейкогранитов дают составы, относительно обогащенные нормативными кварцем и ортоклазом. Эти выводы хорошо согласуются с петрографическими особенностями уральских пород (субсольвусный щелочной полевой шпат, нередкое присутствие мирмекита), отвечающими мезоабиссаль-ным условиям их формирования, тогда как «эталонные» вольфрамоносные гранитоиды относятся к менее глубинным образованиям.

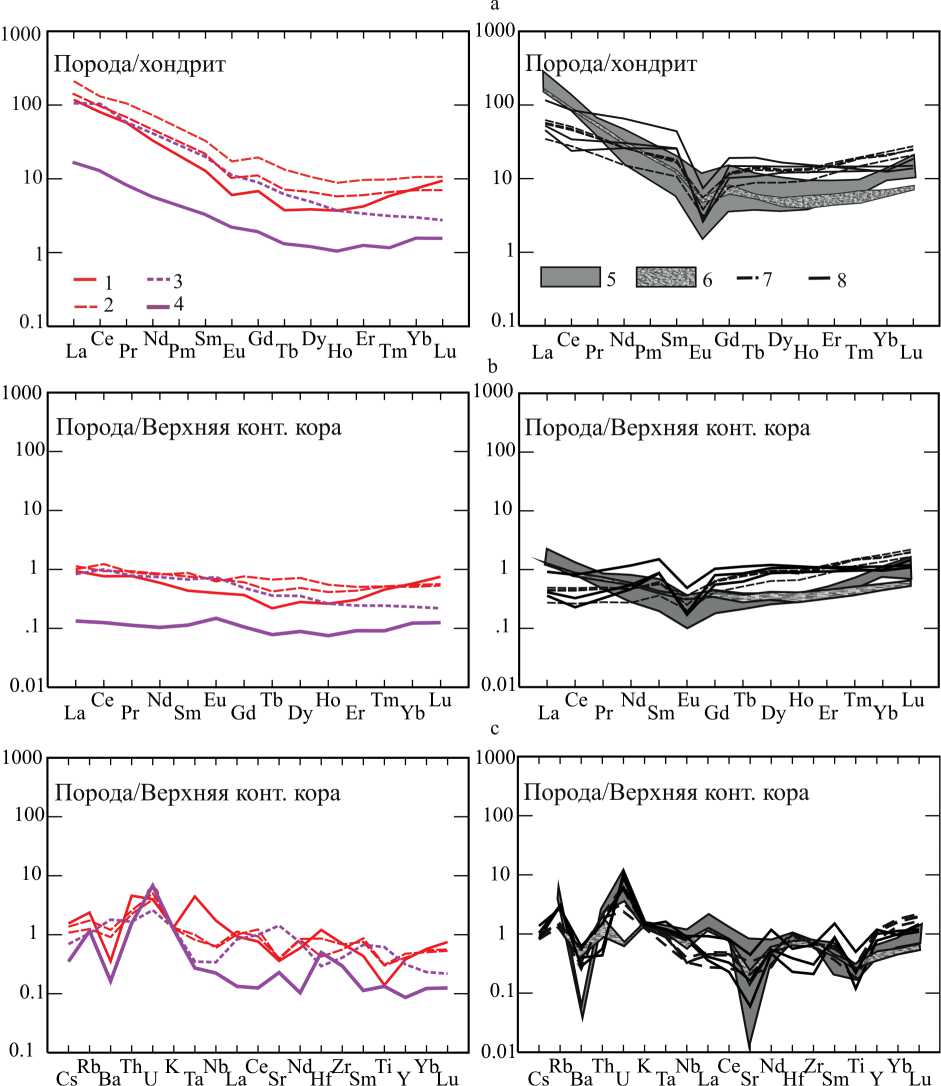

Рис. 5. Спайдер-диаграммы для гранитных пород Шилово-Коневской группы, несущих грейзеновое вольфрамовое оруденение: хондрит-нормированное [19] распределение РЗЭ (а); распределение РЗЭ (b) и элементов-примесей (c), нормированное на верхнюю континентальную кору [20]. 1 — лейкограниты горы Галочьей (Шиловский массив); 2 — лейкограниты Карасьевского массива; 3, 4 гранитоиды Юго-Коневского массива: 3 — граниты I фазы; 4 — лейкограниты II фазы; 5 — граниты и лейкограниты Акчатаусского массива (Ц. Казахстан) [18 и ссылки в ней]; 6 — лейкограниты массива Восточный Коунрад (Ц. Казахстан) [18 и ссылки в ней]; 7 — лейкограниты массива Суюньхэ (С-З Китай) [18 и ссылки в ней]; 8 — лейкограниты Богемского массива (Австрия) [15]

Fig. 5. Chondrite normalized [19] REE distribution (a); Upper Crust normalized [20] REE distribution (b) and patterns of trace elements (c) for Shilovo-Konevsky group W-bearing granitic rocks. 1 — leucogranite, Galochja Hill (Shilovsky massif); 2 — leucogranite, Karasjevsky massif; 3—4 — granites, Jugo-Konevsky massif: 3 — granite (1st facies); 4 — leucogranite (2nd facies); 5 — granites and leu-cogranites, Akshatau massif (Central Kazakhstan) [18 and reference in it]; 6 — leucogranites, East Kounrad massif (Central Kazakhstan) [18 and reference in it]; 7 — leucogranites, Suyunhe massif (Nord-West China) [18 and reference in it]; 8 — leucogranites, Bohemian massif (Austria) [15]

Данные о поведении элементов-примесей дают дополнительную информацию для сравнения в разной степени рудоносных и безрудных пород, позволяют сравнить характер процессов дифференциации гранитных расплавов, которые оказывают решающее влияние на поведение вольфрама при кристаллизации гранитной магмы и определяют формирование рудопродуктивных гранитных пород [9, 5, 18 и др.].

По отношению Zr/Hf, наиболее надежному показателю фракционирования и рудоперспективно-сти редкометалльных гранитов [5], лейкограниты

Шилово-Коневской группы, с которыми ассоциировано W-грейзеновое оруденение, практически неотличимы от «классических» вольфрамоносных гранитои-дов (рис. 4, a). Однако по Rb/Sr-отношению — индексу кристаллизационной дифференциации, связанному с фракционированием полевых шпатов — главных породообразующих минералов — наиболее дифференцированные уральские лейкограниты сопоставимы лишь с самыми наименее фракционированными гранитоидами «эталонных» объектов (рис. 4, b). Если поведение щелочного полевого шпата в тех и других в основном сходно, 9

на что указывает отчетливый минимум бария в мульти-элементном спектре (рис. 5, c), то в поведении плагиоклаза очевидна принципиальная разница: глубокие минимумы европия и стронция в «эталонных» вольфрамоносных лейкогранитах (рис. 5, b, c) свидетельствуют о фракционировании плагиоклаза, тогда как уральские породы характеризуются слабым или отсутствующим минимумом европия и слабой отрицательной либо даже положительной аномалией стронция. Поведение других редкоземельных элементов также характеризует уральские гранитоиды как относительно слабофракционированные: они заметно обогащены элементами легкой части спектра, тогда как для «эталонных» редкометалльных вольфрамоносных лейкогранитов типичны близкие уровни нормированных содержаний легких и тяжелых РЗЭ (рис. 4, c, d; 5, a). При отсутствии большого объема ранних фаз существенно более основного состава и в «эталонных» вольфрамоносных гранитоидных комплексах, и в уральских главной причиной таких различий в степени фракционирования кислых магм, вероятно, могли служить различия в составе источника — верхней коры. В «классических» редкометалльных провинциях, в отличие от Урала, она является «глубоко дифференцированной, сиаличной» и граниты во многом «наследуют» ее геохимические характеристики. Кроме того, важным фактором является содержание фтора в расплаве и равновесном с ним флюиде: фтор в гаплогранитной системе не только способствует мобилизации вольфрама из расплава во флюид [9, 4], но и сильно понижает температуру солидуса гранитной магмы [17], что способствует более глубокой дифференциации остаточных фаз расплава [5]. Уральские лейкограниты в разы беднее фтором, чем, например, центрально-казахстанские [4, 5].

Самым же неожиданным является то, что из рассмотренных примеров гранитоидов Шилово-Коневской группы наименее фракционированными оказались граниты и лейкограниты Юго-Коневского массива. По данным [8], именно с последними бериллий-молибден-воль-фрамовое оруденение связано генетически, а металлоге-ническая специализация гранитов Карасьевского массива осталась не ясна. Приведенные геохимические данные позволяют предположить, что рудоносными могут быть именно породы Карасьевского массива, его не вскрытые эрозией апофизы или апикальные части. Гранитоиды Юго-Коневского массива по геохимическим характеристикам и минералого-петрографическим особенностям близки к породам монцодиорит-гранитного типа, с которыми связаны рудопроявления непромышленного масштаба. В то же время из рассмотренных пород Шилово-Коневской группы именно лейкограниты горы Галочьей в Шиловском массиве — типичном представителе монцодиорит-гранитного типа — по своим геохимическим особенностям наиболее близки к фракционированным рудопродуктивным лейкогранитам «классических» редкометалльных провинций, что позволяет предполагать возможность обнаружения связанного с ними оруденения промышленного масштаба.

Выводы

Установлено, что продуктивные на вольфрам-грей-зеновое оруденение гранитоиды Шилово-Коневской группы массивов в восточной части Восточно-Уральской зоны при общей близости по составу к вольфрамоносным гранитным породам «эталонных» редкометалльных 10

провинций мира отличаются от них несколько меньшей кременекислотностью, большей насыщенностью глиноземом и большей «натровостью», что обусловлено различием в фациальных условиях формирования пород: уральские лейкограниты являются более глубинными, их магмы характеризуются большей водона-сыщенностью. Редкоэлементный состав гранитоидов Шилово-Коневской группы характеризует их как продукты менее глубоко дифференцированных гранитных магм по сравнению с «эталонными» объектами, что может объясняться как их меньшей фтористостью, так и меньшей степенью зрелости уральской континентальной коры. Высказано предположение о более высокой вольфрам-грейзеновой рудопродуктивности лейкогранитов Карасьевского массива.

Исследование проведено в рамках государственного задания ИГГ УрО РАН (№ гос. рег. тем АААА-А18-118052590029-6 и АААА-А18-118052590034-0).

Список литературы К характеристике геохимических особенностей гранитоидов Шилово-Коневской группы массивов (Средний Урал), продуктивных на вольфрамовое оруденение грейзенового типа

- Грабежев А. И. Метасоматизм, рудообразование и гранитный магматизм. М.: Наука, 1981. 292 с.

- Грабежев А. И., Покровский П. В. Особенности молибденито-гюбнеритовых месторождений, связанных с гранитами различной фациальности // Минералогия и геохимия вольфрамовых месторождений: Труды III Всесоюзн. сов. по минералогии, геохимии, генезису и комплексному использованию вольфрамовых месторождений СССР. Л.: Издательство ЛГУ, 1975. С. 83-90.

- Грабежев А. И., Чащухина В. А., Вигорова В. Г. Геохимические критерии редкометалльной рудоносности гранитоидов (на примере Урала). Свердловск: УНЦ АН СССР, 1987. 128 с.

- О двух генетических типах вольфрамоносных лейкогранитов на примере грейзеновых месторождений Урала и Центрального Казахстана // Магматизм, метаморфизм и глубинное строение Урала: Тез. докл. VI Уральского петрогр. совещ. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 1997. Ч. 2. С. 160-162.

- Зарайский Г. П., Аксюк А. М., Девятова В. Н., Удоратина О. В., Чевычелов В. Ю. Цирконий-гафниевый индикатор фракционирования редкометалльных гранитов // Петрология. 2009. Т. 17. № 1. С. 28-50.