К интерпретации погребальных сооружений могильника Мощевая Балка в некоторых исследованиях: из историографии вопроса

Автор: Чагаров О.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 279, 2025 года.

Бесплатный доступ

Открытие могильника Хасаут в конце XIX в. стало отправной точкой в истории исследований одного из самых ярких памятников Северного Кавказа – скальных могильников. Хасаутский могильник, будучи первым в череде этих открытий, по сей день привлекает внимание ученых. Однако наиболее известным в данной категории погребальных памятников является могильник в Мощевой Балке, расположенный в верховьях реки Большая Лаба на западе Карачаево-Черкесской Республики. Обзор литературы показывает, что в научных публикациях, посвященных могильнику в Мощевой Балке, содержится информация, не соответствующая действительности. Настоящая заметка призвана исправить некоторые ошибки, допущенные исследователями на ранних этапах изучения могильника в балке реки Мощевой, которые, однако, имеют ключевое значение при определении этнокультурной принадлежности памятника наряду с палеоантропологическими материалами и этнографическими параллелями.

Раннее Средневековье, скальные навесы, скальные могильники, скальные катакомбы, скальные ниши, гроты, каменные гробницы, каменные ящики

Короткий адрес: https://sciup.org/143184805

IDR: 143184805 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.279.108-123

Текст научной статьи К интерпретации погребальных сооружений могильника Мощевая Балка в некоторых исследованиях: из историографии вопроса

В 1885 г. находившиеся в Кисловодске М. М. Ковалевский и И. И. Иванюков вблизи аула Хасаут (карач.-балк. – Схауат), в ущелье р. Суулу-Кол (рис. 1), обнаружили и частично исследовали погребальные памятники, устроенные на высоких отвесных скалах (рис. 2). Так началось изучение скальных могильников Северного Кавказа, количество которых ко второй половине XX в. насчитывало уже более 70 ( Ковалевская , 2005. С. 166–167).

Наиболее известным и хорошо исследованным скальным могильником Северного Кавказа является Мощевая Балка, расположенная в верховьях Большой Лабы, притока р. Лаба, одного из крупнейших притоков Кубани. Название

Рис. 1. Перевалы и карта распространения скальных могильников II типа VIII–IX вв. в Верхнем Прикубанье

Скальные могильники II типа: 1 – Мосейкин мыс; 2 – Джагинский I; 3 – Хасаут; 4 – Джалан-Кол I; 5 – Сентинская гора; 6 – Гоначхир; 7 – Подорванная балка; 8 – Мощевая балка; 9 – Гамовское ущелье

Перевалы: 10 – Нахарский; 11 – Клухорский; 12 – Марухский; 13 – Наурский; 14 – Сан-чарский; 15 – Гум-Баши

Условные обозначения: а – скальные могильники II типа; б – перевалы; в – ответвления Даринской дороги; г – ответвления Миндимиянской дороги памятника связано со спецификой скальных могильников, в которых создаются особые микроклиматические условия, способствующие естественной мумификации тел погребенных и хорошей сохранности находок из материалов органического происхождения. Находки мумифицированных останков, принятые местными казаками за мощи, и дали это звучное название местности и археологическому памятнику (Иерусалимская, 2012. С. 15–17). По этой же причине останки погребенных в скальных могильниках крайне интересны в плане па-леогенетических и палеоантропологических исследований (Доде и др., 2016. С. 208–209). Не меньший интерес к скальным могильникам со стороны исследователей обусловлен также их связью с функционировавшим в раннем Средневековье северокавказским ответвлением Великого шелкового пути, ключевой участок которого пролегал через Западный Кавказ (Савченко, 1999. С. 125; Чагаров и др., 2021. С. 325–341). Однако, несмотря на более чем 130-летнюю

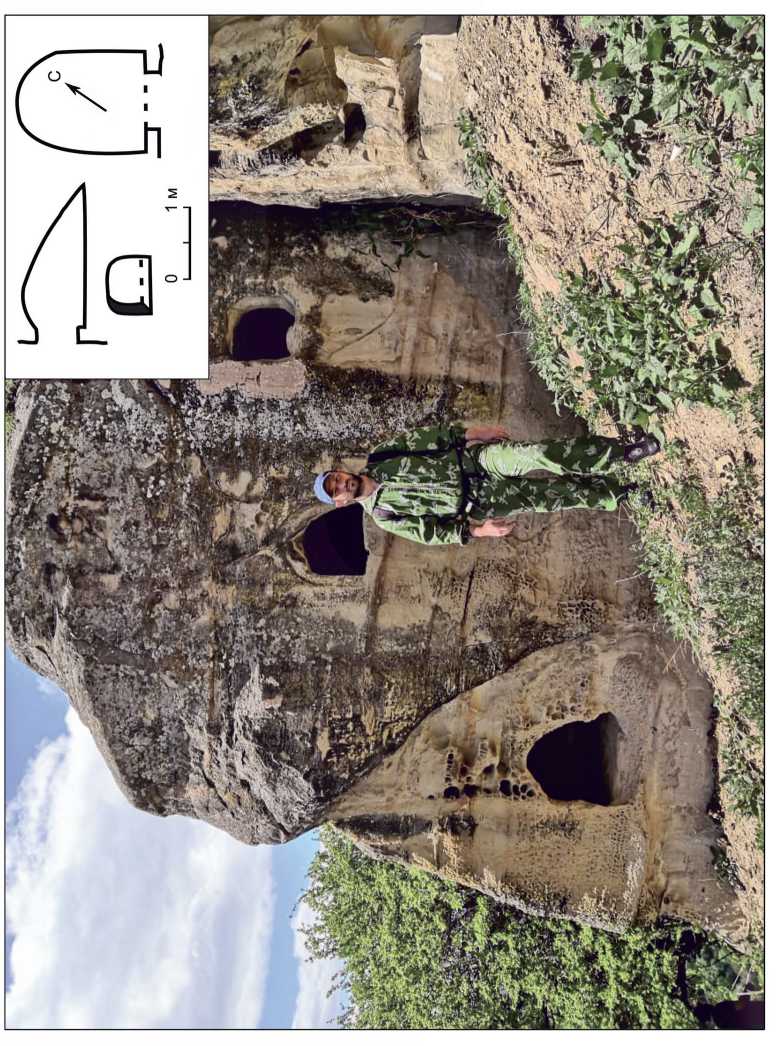

Рис. 2. Открытие и исследование скального могильника близ аула Хасаут М. М. Ковалевским и И. И. Иванюковым в 1885 г.

Фото Д. И. Ермакова (№ по КП (ГИК): ГИМ 82846/309)

историю исследований и повышенный интерес со стороны специалистов, вопрос этнической идентификации скальных некрополей остается без достаточно аргументированного ответа ( Демаков , 1990. С. 36–48). Существует около десятка популярных версий о происхождении скальных могильников Северного Кавказа, высказанных исследователями в разное время ( Минаева , 1971. С. 4; Демаков , 1990. С. 37–39; Рудницкий , 2001. С. 79; Иерусалимская , 2012. С. 57–59). Не вдаваясь в их детальный анализ, хотелось бы обратить внимание на некоторые заблуждения, укоренившиеся в исследовательской литературе, перекочевывающие из одной работы в другую и пополняющие историографию вопроса недостоверной информацией.

В 1962 г. вышла из печати монография археолога В. А. Кузнецова «Аланские племена Северного Кавказа», где аланская культура была впервые рассмотрена подробно. Была предпринята попытка выделения по территориальной специфике погребальных сооружений и керамического комплекса локальных вариантов культуры и отождествления их создателей с этнонимами из письменных источников. В. А. Кузнецов полагал, что аланская культура была представлена тремя основными вариантами. Бассейн Верхней Кубани входил в ареал западного локального варианта. Материальной культурой собственно алан автор считал центральный локальный вариант, границы которого очерчивали подкурганные и грунтовые катакомбные могильники. Исходя из этого положения, бассейн Верхней Кубани оказывался вне территории распространения культуры этнических алан. В. А. Кузнецов писал о том, «…что, несмотря на сравнительно хорошую изученность верховий Кубани, здесь до сих пор известен лишь один аланский катакомбный могильник Байтал-Чапкан. По-видимому, эта группа этнических алан, осевшая в верховьях Кубани, не была многочисленной и не оказала на местное население такого влияния, как это было на Центральном Кавказе» (Кузнецов, 1962. С. 69–71). Согласно В. А. Кузнецову, данные письменных источников, главным образом по сведениям «Армянской географии» VII в., свидетельствуют о проживании в верховьях Кубани не алан, а племени аштигор (Там же. С. 73–74), которое, как полагали некоторые ученые, имело смешанное кавказско-аланское происхождение (Абаев, 1949. С. 249). Однако спустя некоторое время после выхода книги В. А. Кузнецова, на сессии, посвященной итогам археологических и этнографических исследований в СССР 1964 г., в Баку, был заслушан доклад Т. М. Минаевой «Новый вид погребальных сооружений в бассейне верхней Кубани» о скальных могильниках (Минаева, 1965. С. 136–137). А в 1971 г. было опубликовано сразу несколько работ, в разной степени касающихся темы скальных могильников: монография Т. М. Минаевой «К истории алан Верхнего Прикубанья по археологическим данным», книга Е. П. Алексеевой «Древняя и средневековая история Карачаево-Черкесии (вопросы этнического и социально-экономического развития)», статья А. П. Рунича «Скальные могильники в окрестностях Кисловодска», опубликованная в «Советской археологии». В своей работе Т. М. Минаева впервые вводила в научный оборот все учтенные к тому времени скальные могильники бассейна Верхней Кубани (Минаева, 1971. С. 73–112). Е. П. Алексеева в своем труде в меньшей степени касалась рассматриваемой нами темы, тем не менее он важен для нашей статьи (Алексеева, 1971. С. 81–85). В публикации А. П. Рунича были подробно описаны скальные могильники Кисловодской котловины (Рунич, 1971. С. 167–178). По итогам работ Т. М. Минаевой бассейн Верхней Кубани как бы вернулся в состав этнической территории средневековых алан, поскольку в этих исследованиях постулировалась аланская принадлежность всех скальных могильников без исключения (Минаева, 1971. С. 112). Это положение было принято почти всеми исследователями. С аланской этнокультурной идентификацией скальных могильников Верхней Кубани согласился и В. А. Кузнецов: «…если грунтовые катакомбные могильники мы признаем принадлежащими формирующемуся аланскому этносу, мы вправе эти выводы распространить и на наскальные катакомбные могильники» (Кузнецов, 1997. С. 160–161).

Безоговорочное принятие аланской принадлежности всех типов скальных могильников, вероятно, было связано с тем, что разработка данной темы только начиналась. Это хорошо иллюстрирует описание Минаевой погребальных сооружений Мощевой Балки: «Сведения об этом памятнике мы берем из статьи А. А. Иерусалимской: “О северокавказском «шелковом пути» в раннем средневековье”» (Минаева, 1971. С. 92) и далее: «По отчету А. А. Иессена, А. А. Иерусалимская пишет, что погребальные сооружения могильника Мощевой Балки представляют собой пещерные склепы (образовавшиеся в результате выветривания выходов юрского песчаника) и специально высеченные, имеющие в плане прямоугольную с закругленными углами форму, сводчатый потолок и замурованный вход» (Там же). Статья А. А. Иерусалимской, о которой идет речь, была опубликована в 1967 г. в «Советской археологии». Из этой статьи, в числе прочего, мы узнаем, что полевой отчет А. А. Иессена, предоставленный им А. А. Иерусалимской, являлся единственным источником информации, позволяющим судить о характере погребений в Мощевой Балке (Иерусалимская, 1967. С. 56–57). В монографии «Мощевая Балка. Необычный археологический памятник на северокавказском шелковом пути», в главе, посвященной описанию могильных сооружений, Иерусалимская довольно подробно описывает типы погребений: «Формально можно выделить два основных вида погребальных сооружений, которые использовались как для женских, так и для мужских или детских захоронений и, сосуществуя по всей площади, не имеют кардинальных отличий между собой; разница в конструкциях обусловлена, прежде всего, отмеченным выше дефицитом свободного места на террасе <…> 1-й вид – замурованные нишеобразные пещерки <…> 2-й вид – каменные гробницы, наиболее распространенные» (Иерусалимская, 2012. С. 33). Схожим образом погребальные сооружения Мощевой Балки описывает один из основных исследователей памятника – Е. И. Савченко, с той лишь разницей, что при «исследовании могильника им выделено не два, а три типа захоронений: в гробнице – 475 могил (83,6 %); в нише – 39 (6,9 %); в гробнице, пристроенной к нише – 51 (9 %)» (Савченко, 1999. С. 150). Наконец, информацию о погребальных сооружениях Мощевой Балки можно почерпнуть из отчета А. А. Иессена: «По рассказам местных жителей, под навесами гробы из досок стояли открыто, и их расхитили лет 40 тому назад. Если это соответствует действительности, то здесь, по-видимому, было два типа захоронений, замурованные в пещеры и в гробах» (Иессен, 1950. С. 17). Вероятно, сведения, полученные ученым от местных жителей, были достоверны, учитывая сообщения исследователей и путешественников прошлых веков о подобных захоронениях (Минаева, 1971. С. 27). Будь то открытые захоронения под скальными навесами, в нишах или гробницах, важно отметить, что это не камерные погребения, характерные для предгорных скальных могильников, например, какие мы можем наблюдать в балке Шубшурук (рис. 3).

Как видим, приведенные данные дают вполне отчетливое представление о формах погребальных сооружений на Мощевой Балке, однако, несмотря на это, в литературе на данную тему можно встретить информацию несколько иного характера: «Могильник в Мощевой балке – скальные катакомбы и погребения в нишах, подземные каменные гробницы под навесом. Материал из этих гробниц датируется в основном VIII–IX веками» ( Алексеева , 1971. С. 84). Е. П. Алексеева упоминает скальные катакомбы, которых на могильнике нет, как мы показали выше ( Савченко , 1999. С. 33–38; Иерусалимская , 2012. С. 147–168). Е. П. Алексеева повторяет фразу о катакомбах в Мощевой Балке и в своей работе 1992 г.: «Могильник Мощевая Балка расположен в трех километрах южнее пос. Курджинова, на правом берегу р. Большой Лабы. Здесь зафиксированы скальные катакомбы, а также погребения в нишах, вырубленных в скале» ( Алексеева , 1992. С. 26). О погребальных сооружениях на Мощевой Балке, прообразом которых была аланская катакомба, со ссылкой на А. А. Иерусалимскую ( Иерусалимская , 1967. С. 56), пишет и антрополог М. М. Герасимова ( Герасимова , 1986. С. 208). Приводя археологические данные для подтверждения своих выводов, сделанных на основе анализа краниологической серии из Мощевой Балки, она пишет, «“Смешанный” характер населения находит подтверждение в существовании разных по своей основе типов могильных сооружений, одни из которых связаны с аланскими катакомбами, а другие – с каменными ящиками, бытовавшими на Северном Кавказе с древнейших времен» (Там же). По мысли автора, каменные ящики (вероятно, имеются в виду каменные гробницы) – наследие предков адыгских народов, а некие скальные катакомбы оставлены аланами (Там же). В своей статье 1967 г. А. А. Иерусалимская прямо не пишет о скальных катакомбах, но из описания явствует, что речь идет о них: «…по-гребальные сооружения Мощевой Балки представляют собой пещерные склепы (образовавшиеся в результате выветривания юрского песчаника) и специально высеченные, имеющие в плане прямоугольную с закругленными углами форму, сводчатый потолок и замурованный вход. Они расположены на значительной высоте в труднодоступных местах и использовались местным населением на протяжении длительного периода» ( Иерусалимская , 1967. С. 56). Приведенный отрывок из работы А. А. Иерусалимской Т. М. Минаева в своей монографии повторяет слово в слово, оговаривая, что сведения о могильнике Мощевая Балка взяты из статьи А. А. Иерусалимской ( Минаева , 1971. С. 92).

Как нам представляется причиной вышеописанного заблуждения о катакомбах в Мощевой Балки, на наш взгляд, явилось то, что А. А. Иерусалимская на момент публикации статьи «О северокавказском “Шелковом пути” в раннем Средневековье» не принимала участия в исследованиях могильника, о чем и сообщила во вступлении своей статьи: «Неопубликованный отчет А. А. Иессе-на, предоставленный им в свое время автору этих строк, служит в настоящее время единственным документом, позволяющим судить о характере захоронений в Мощевой Балке» ( Иерусалимская , 1967. С. 56–57). Она также пишет

Рис. 3. Вид с юго-востока на скальные катакомбы могильника Шубшурук близ аула Новый Карачай.

Фото Е. А. Черных об идентичности погребальных сооружений Мощевой Балки и Хасаута. Вероятно, здесь мы имеем дело с тем, что описания могильника Хасаут распространились и на Мощевую Балку, поскольку информация об обоих памятниках взята из одного источника. Вероятно, путанице также способствовало наличие погребений камерного типа, а также захоронений в нишах и гробницах под скальными навесами на могильниках Хасаут 1 и Хасаут 3, которые на ранней стадии изучения древностей ущелья р. Суулу-Кол рассматривались как один погребальный комплекс (Белинский и др., 2016. С. 196–197). На мысль об автоматическом переносе описания могильных сооружений Хасаута на Мощевую Балку указывает совпадение данных, приводимых А. А. Иерусалимской (Иерусалимская, 1967. С. 56), с данными А. П. Рунича по могильнику Хасаут (Рунич, 1971. С. 173–174).

При учете всех этих нюансов становятся очевидны причины возникновения в работах некоторых исследователей сведений о скальных катакомбах в Моще-вой Балке. Приведенные выше работы отражают степень изученности скальных могильников ко второй половине прошлого столетия. Впоследствии археологами была высказана мысль о необходимости изучения скальных могильников с учетом их деления на различные типы. «На самом деле скальные захоронения могут быть разбиты на ряд типов, из которых часть, оказывается, по конструктивным деталям близкой к земляным катакомбам, а часть – к подземным и полу-подземным каменным склепам», – пишет В. Б. Ковалевская (Ковалевская, 1984. С. 173). Мысль В. Б. Ковалевской развил в своей статье А. А. Демаков, согласно выводам которого скальные могильники могут быть разделены на два типа: «…захоронения 1-го типа (скальные “катакомбы”) географически относятся, в основном, к Скалистому хребту и его отрогам, а второго (погребения под скальными навесами, в гротах и нишах) – к отрогам Передового хребта, т.е. вполне возможно, что на форму камеры скальных захоронений влияло геологическое строение местности, где они делались» (Демаков, 1990. С. 39). Точку зрения, объясняющую связь между распределением разных типов скальных могильников с геоморфологическими особенностями конкретной местности, поддержал Д. С. Коробов, показав эту связь на примере Кисловодской котловины (Коробов, 2004. С. 87). Согласно мнению одного из первых исследователей данной категории памятников Т. М. Минаевой, необходимость сооружения могил в скалах возникла в результате земельного «голода» (Минаева, 1971. С. 112). Но, как было показано позднее В. Б. Ковалевской, в предгорьях скальные могильники составляют более 30 % от общего количества погребальных памятников, а непосредственно в горах всего 10–12 % (Ковалевская, 2005. С. 167). Таким образом, на действительно малоземельной территории количество скальных могильников уменьшается в три раза, что скорее противоречит точке зрения Т. М. Минаевой. Кроме того, в предгорной зоне бассейна Верхней Кубани и Кисловодской котловине известны грунтовые катакомбные могильники – характерные для алан погребальные сооружения (Кузнецов, 1997. С. 160). При этом грунтовые катакомбные могильники на указанных территориях распределены неравномерно, подавляющее большинство из них приходится на территорию Кисловодской котловины, где они функционировали с перерывами на протяжении около тысячи лет (Коробов, 2019. С. 93). В некоторых местах скальные погребения камерного типа соседствуют с грунтовыми катакомбами. В качестве примера можно привести могильник Токмак-Кая II (Демаков, 1990. С. 37).

Большинство специалистов в области средневековой археологии Северного Кавказа скальные погребения камерного типа, вслед за Т. М. Минаевой, считают происходящими от грунтовых катакомб, хотя и не полностью разделяют ее мнение о причинах их возникновения (Кузнецов, 1974. С. 90–101; Ковалевская, 1984. С. 173; Каминский, 1984. С. 74-75; Демаков, 1990. С. 39; Алексеева, 1992. С. 26; Коробов, 2004. С. 91–92). В пользу того, что конструктивным аналогом скальных погребений камерного типа была грунтовая катакомба, приведены свидетельства прямого и косвенного характера, в числе которых следует отметить указанный В. А. Кузнецовым факт наличия полноценных скальных катакомб с дромосом на могильнике Рим-Гора (Кузнецов, 1997. С. 160). Данная точка зрения, вероятно, близка к истине, учитывая то, что основным отличием скальных катакомб от грунтовых является отсутствие дромоса у первых. При этом, по мнению ряда специалистов в области изучения погребального обряда алан, дромос не являлся обязательной конструктивной деталью, а был отражением религиозно-мифологических представлений (Храпунов, 2018. С. 135), берущий начало в традициях доаланского населения Центрального Кавказа (Малашев, Торгоев, 2018. С. 47). Если согласиться с данным утверждением, можно предположить, что в VIII–IX вв. идеологические представления значительной части аланского населения, использовавшего скальные катакомбы для погребений, претерпели определенные изменения. В пользу этой точки зрения может свидетельствовать и сам факт переноса места захоронения из полости земли в полость скалы. Известно, что многие этнические группы раннего средневековья связывали свое происхождение с сакральными горами и пещерами. Эти представления получали материальное воплощение в погребальной практике (Серегин, 2018. С. 47) и сохранились в фольклорной традиции (Кызласов, 1982. С. 83–89). Однако отсутствие дромоса в скальных катакомбах может объясняться и несколько иными причинами. По-видимому, дромос требовался лишь тогда, когда катакомбы выкапывались на склонах или ровной местности – для устройства погребальной камеры на необходимой для этого глубине. Альтернативными решениями могли быть вертикальная шахта или широкая яма, но оба варианта менее практичны. Шахта стесняла бы движения как строителей погребального сооружения, так и участников погребально-поминальных обрядов. Обширная яма, в свою очередь, потребовала бы больших трудозатрат из-за масштабных земляных работ. Вероятно, дромос был оптимальным решением: он позволял постепенно углубляться в грунт, облегчая выемку земли при выкапывании собственно дромоса и главным образом при устройстве погребальной камеры. В случае отвесных, почти вертикальных скал в дромосе необходимость, вероятно, отпадала, но возникала другая не менее сложная задача: необходимость взбираться на довольно большие высоты для вырубания камер в скале. Выветривание скальных поверхностей также могло способствовать исчезновению со временем относительно коротких дромосов. Хотя полностью исключать такую возможность нельзя – это представляется маловероятным, поскольку трудно представить, чтобы данный процесс в равной степени затронул большинство, если не сказать все, скальные могильники камерного типа. Этот вопрос требует дальнейшего изучения и уточнения. При рассмотрении типологической дифференциации скальных погребений необходимо учитывать и характер конкретной местности, поскольку далеко не все скальные обнажения пригодны для вырубки погребальных камер. В случае с Мощевой Балкой мы имеем дело со скальными навесами, которые образовались при выветривании более рыхлых напластований многослойных скал. Возможно, именно это и объясняет отсутствие катакомб в Мощевой Балке и других памятниках подобного типа. Вместе с тем, данное предположение не исключает существования этнокультурных различий между группами населения, оставившими различные типы скальных могильников.

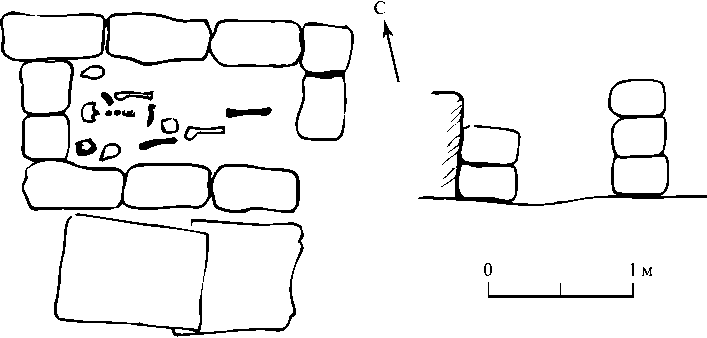

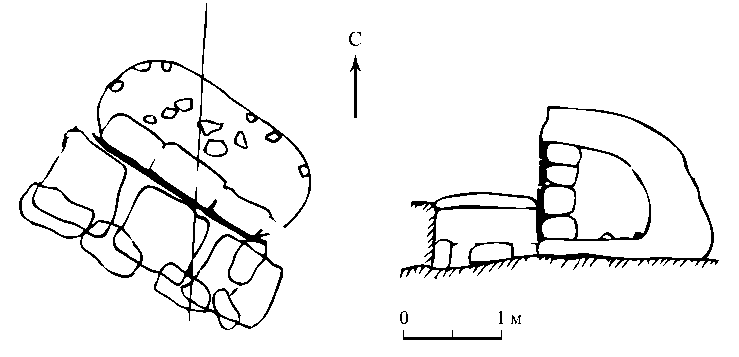

Относительно вопроса этнической принадлежности скальных погребений второго типа (по А. А. Демакову), к которому относятся погребения Мощевой Балки, высказан ряд мнений. В числе первых была предложена адыго-аланская версия происхождения могильника, основанная на этнографических параллелях погребальному инвентарю. «Смешанный характер населения VIII–IX вв. в горных долинах Северо-Западного Кавказа обусловил обнаруженное в обуви из М. Б. совмещение адыгской и аланской традиций. К тому же, при всей случайности сохранившейся здесь выборки обуви, следует отметить, что нижний шов характерен для всей без исключения женской обуви из М. Б., в то время как осетинский (аланский) – верхний шов – встречен в мужской и детской (мальчиков?) обуви» ( Иерусалимская , 2012. С. 233). Такое видение генезиса могильника, основанное на первый взгляд на вполне отчетливых маркерах, было подвергнуто объективной критике ( Доде , 2013. С. 642–653). Отмечено, что указанные особенности женской и мужской обуви не являются исключительными для адыгских народов и осетин Северного Кавказа (Там же). По мнению антропологов, о смешанном адыго-аланском характере свидетельствует краниология погребенных на Мощевой Балке ( Алексеев , 1974. С. 207; Герасимова , 1986. С. 207–210). Однако антропологи, в свою очередь, склонны приводить археологические данные для подтверждения своих выводов ( Герасимова , 1986. С. 208). Таким образом, круг замыкается, антропологи ссылаются на археологов, которые, в свою очередь, ссылаются на антропологов и привлекают этнографические параллели. Например, М. М. Герасимова пишет: «…смешанный характер населения подтверждается в существовании разных по своей основе типов могильных сооружений, одни из которых связаны с аланскими катакомбами, а другие – с каменными ящиками, бытовавшими на Северном Кавказе с древнейших времен. Некоторые особенности обуви и одежды, засвидетельствованные этнографически, одни – у осетин, другие – у адыгских народов» (Там же). Однако на могильнике Мощевая Балка нет погребальных сооружений, которые хотя бы отдаленно напоминали катакомбы. Основная масса погребальных сооружений могильника представлена так называемыми каменными гробницами (рис. 4). В меньшей степени встречаются погребения в естественных и доработанных скальных нишах, а также в могильных сооружениях, сочетающих два этих типа (рис. 5). Кроме того, необходимо отметить и то, что на могильнике нет и каменных ящиков ( Савченко , 1999. С. 156–158). Если только некоторые исследователи не ставят знак равенства между каменными ящиками и каменными гробницами, которые, безусловно, являются отличными друг от друга самостоятельными погребальными сооружениями ( Кузнецов ,

Рис. 4. Схематический план погребения в каменной гробнице в скальном могильнике Мощевая Балка (по: Иерусалимская , 2012)

Рис. 5. Схематический план погребений: в каменной гробнице и каменной гробнице, пристроенной к скальной нише, в скальном могильнике Мощевая Балка (по: Иерусалимская , 2012)

1962. С. 48–52; Алексеева, 1971. С. 82–104). Не обнаружено в Мощевой Балке также одежды и/или обуви, исключительных для адыгов и осетин (Студенецкая, 1989. С. 100–101; Доде, 2013. С. 642–653), вопреки тому, что писала А. А. Иерусалимская (Иерусалимская, 2012. С. 232–233), а позднее, со ссылкой на нее, М. М. Герасимова (Герасимова, 1986. С. 207–210). В своей более поздней работе М. М. Герасимова, подобно прочим авторам, описывавшим погребения Мощевой Балки, перестает писать о скальных катакомбах на Мощевой Балке. «Расположение могил напоминало пчелиные соты: первые погребения были пристроены к глухой задней стене скального навеса или занимали естественные щели, ниши, пещерки. К ним пристраивались последующие могилы путем строительства двух-трех стенок, и сверху перекрывались плитами» (Герасимова, 2018. С. 96). Следовательно, вопрос об «исчезновении» неоднократно описанных в публикациях и столь ярких погребальных сооружений на одном из самых известных средневековых погребальных памятников Северного Кавказа в какой-то момент перестает обсуждаться, без объяснения причин. В то время как определенная часть исследователей в своей деятельности продолжает опираться на информацию из ранних работ по Мощевой Балке, которая, по меньшей мере, некорректна.

Таким образом, если отбросить несуществующие археологические и этнографические аргументы, подводя некоторые итоги, можно прийти к следующим выводам.

Во-первых , в Мощевой Балке нет скальных катакомб и каменных ящиков, о которых пишут некоторые исследователи. Погребения могильника довольно единообразны и представлены различными вариациями каменных гробниц под скальными навесами.

Во-вторых , этнографические параллели одежде и обуви из Мощевой Балки характерны практически для всех горцев Центрального и отчасти Западного Кавказа, а не для отдельных народов, как представлено в некоторых работах. О чем неоднократно писали признанные специалисты в области средневековой одежды Северного Кавказа.

В-третьих , без разрешения вопроса о причинах возникновения скальных могильников Северного Кавказа как таковых, в ареале от верховьев Кубани до гор Чечни и Ингушетии, говорить об этнокультурной принадлежности отдельных памятников некорректно.

В заключение следует отметить, что археологические исследования, опирающиеся на этнографические и антропологические данные, пока не позволяют удовлетворительно решить вопрос о носителях и причинах возникновения погребений в скальных массивах. Вероятно, значительные продвижения в этом вопросе станут возможными благодаря применению современных палеогенети-ческих и изотопных методов исследования палеоантропологических объектов из скальных могильников. Кроме того, перспективным в этом отношении может оказаться обнаружение неразграбленных памятников.