К истории изучения категории тронкированно-фасетированных изделий в палеолитоведении

Автор: Кривошапкин Андрей Иннокентьевич, Шалагина Алена Владимировна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 5 т.12, 2013 года.

Бесплатный доступ

Представлен обзор истории изучения и проблематики исследований такого специфичного типа артефактов, как тронкированно-фасетированные изделия. Впервые данные предметы были выделены Л. Лики на материалах верхнего палеолита Кении в 1931 г. Сам термин «тронкированнофасетированные изделия» стал применяться к орудиям определенного морфологического облика гораздо позже, после их обнаружения в мустьерских комплексах Ближнего и Среднего Востока. В настоящий момент они зафиксированы в среднепалеолитических, переходных и верхнепалеолитических комплексах Кавказа, Русской равнины, Европы и Средней Азии. Наиболее многочисленная коллекция таких изделий была обнаружена в рамках последнего этапа изучения грота Оби-Рахмат (Узбекистан). Сегодня под тронкированно-фасетированными изделиями исследователями понимаются различные категории каменных артефактов, но в целом для них характерно создание усеченной площадки на сколе и получение с нее ряда мелких снятий. Выделяются три основные точки зрения на функциональную направленность данных орудий: утончение для крепления в рукоять, особое оформление рабочего края орудия и, наиболее распространенная, нуклеусы для микропластин.

Средняя азия, кавказ, левант, загрос, тронкированно-фасетированные изделия, нуклеусы на сколах, орудия

Короткий адрес: https://sciup.org/147218826

IDR: 147218826 | УДК: 903.01

Текст научной статьи К истории изучения категории тронкированно-фасетированных изделий в палеолитоведении

В последние десятилетия закономерности, связанные с переходом от среднего к верхнему палеолиту, находятся в числе наиболее актуальных тем палеолитоведения. Несмотря на крайнюю популярность и разработанность данной тематики, среди исследователей все еще не существует единства мнений по поводу критериев выделения переходных или ранневерхнепалеолитических индустрий [Вишняцкий, 2004; Анико-вич и др., 2007. С. 8–26]. В связи с этим все больше возрастает потребность в выделении конкретных признаков, характерных для данного периода. Одним из основных инструментов в определении переходных инду- стрий остается выделение так называемых «руководящих ископаемых», т. е. групп орудий, обладающих конкретной временной привязкой и морфологическими характеристиками, уникальных для какой-то определенной культурно-хронологической группы памятников [Рыбин, 2000].

В качестве типологических групп изделий, характерных для переходного периода, называются скребки, резцы, долотовидные изделия, ножи и острия некоторых типов, листовидные и черешковые наконечники и т. д. [Вишняцкий, 2008. С. 30–36]. К руководящим ископаемым периода перехода от среднего к верхнему палеолиту также отно- сится и категория тронкированно-фасети-рованных изделий. В целом подобные каменные артефакты характеризуются созданием усеченной ударной площадки на сколе и получением с нее серии мелких снятий.

Несмотря на то что изделия данного морфологического облика известны на многих местонахождениях, далеко не все из них были хорошо описаны и подробно исследованы [Деревянко и др., 2006. С. 90; Demidenko, 2008. C. 265], из-за чего возникает много вопросов, связанных с деталями технологии изготовления подобных предметов, а также с особенностями тех индустрий, в которых они встречаются. В связи с этим целью данной работы является попытка историографического анализа изучения тронкированно-фасетированных изделий и предметов, типологически наиболее близких к ним.

Первые упоминания о подобных изделиях встречаются еще у Л. Лики при описании капсийской верхнепалеолитической культуры Кении. Работая с материалом пещеры Гамбль II, Л. Лики выделил серию орудий, которую он описал следующим образом: «…предметы сделаны на пластине, рабочий край расположен более или менее под прямым углом по отношению к длине скола, вторичная обработка направлена на вентральную или на дорсальную плоскость и образует с ней тупой угол. Рабочий край орудия всегда нерегулярен и грубо оформлен, часто по завершении оформления орудия с рабочего края снимались один или несколько мелких сколов, видимо, с целью сделать его еще более нерегулярным» [Leakey, 1931. P. 100]. Исходя из предполагаемой функции, Л. Лики назвал эти предметы «sinew frayers» – «выделыватели сухожилий», поскольку наблюдал, как в некоторых современных племенах Кении подобными орудиями аборигены обрабатывают сухожилия (расщепляют на волокна) [Ibid. P. 99– 100, 160–163]. Позже появились другие исследования, авторы которых пересмотрели коллекцию данных артефактов из пещеры Гамбль II (102 экз.) и пришли к выводу, что все эти изделия, выделенные Л. Лики на основе функциональной интерпретации, технологически больше соответствуют нуклеусам на отщепах или пластинах [Newcomer, Hivernel-Guerre, 1974].

Само понятие «тронкированно-фасетиро-ванные изделия» было предложено в кон- тексте памятников мустье Леванта, где позже они были признаны наиболее характерным элементом мустьерских комплексов [Crew, 1975. P. 434]. Первым тронкирован-но-фасетированные изделия выделил и описал Б. Шрёдер на материалах мустьерского местонахождения Ерф Айла в Сирии (коллекция данных изделий составляет здесь 139 экз.). Процесс, посредством которого они производились, он описывает так: один или несколько концов или продольных краев скола вначале тронкировались и фасе-тировались, впоследствии эта троникиро-ванно-фасетированная плоскость использовалась как площадка для получения одного или нескольких снятий с дорсальной или вентральной поверхности скола [Shroeder, 1966]. Позднее подобные изделия были зафиксированы и на других мустьерских комплексах этого региона.

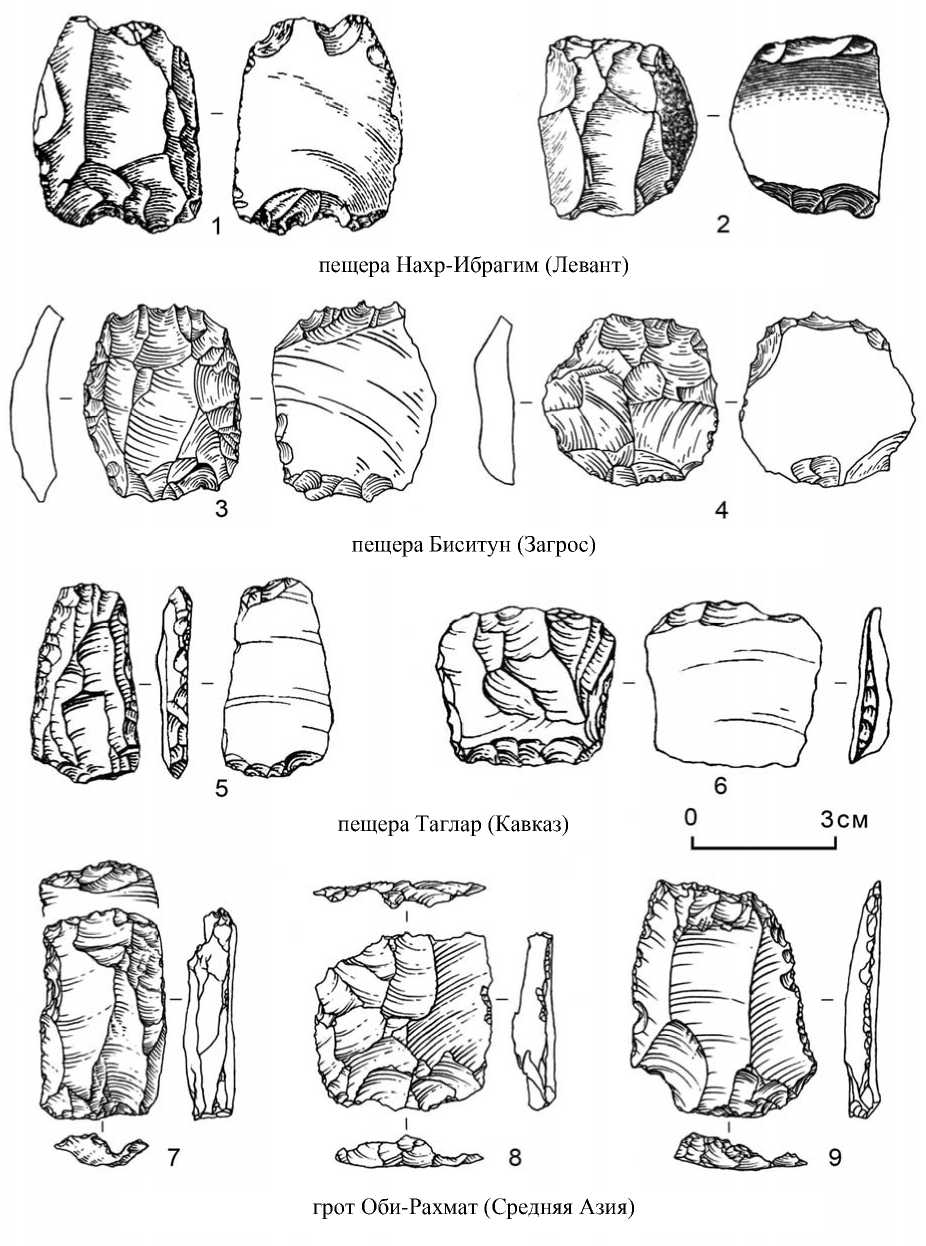

Р. и Р. А. Солеки, работая с коллекцией памятника Нахр-Ибрагим (Ливан), где было зафиксировано множество предметов подобного морфологического облика, отметили, что своеобразная методика создания на одном или нескольких краях скола или орудия площадки для последующих снятий могла быть использована в нескольких вариантах и для различных целей (см. рисунок, 1–2 ). Эта технология могла служить для создания особой морфологии края. В других случаях она была явно предназначена для подготовки крепления в рукоять, а также иногда подобные предметы могли выступать и в качестве нуклеусов. В соответствии с этим в данной коллекции исследователями было выделено шесть типов тронкированно-фасетированных изделий [So-lecki R., Solecki R. A., 1970].

Е. Нишиаки, анализируя сравнительно небольшую (36 экз.) коллекцию подобных изделий из пещеры Кео (Ливан), отмечал, что в качестве заготовок использовались преимущественно массивные сколы. Такой выбор, вероятно, должен был отражать функции тронкированно-фасетированной техники: либо это утончение для крепления в рукоять, либо сколы с негативами нескольких мелких снятий могли являться нуклеусами. Но, как отмечал сам автор, это деление в контексте данной коллекции может быть произвольным. Возможность же использования этой методики для создания зазубренного края Е. Нишиаки не рассматривал, поскольку применение тронкирован-

Тронкированно-фасетированные изделия:

1–2 – по: [Solecki R., Solecki R. A., 1970. Р. 141. Fig. 1]; 3–4 – по: [Dibble, 1984. P. 28. Fig. 3]; 5–6 – по: [Любин, Джафаров, 1986. С. 76. Рис. 1]; 7–9 – по: [Кривошапкин, 2012. С. 474. Рис. 209]

но-фасетированной техники ориентировано на массивную часть заготовки, в то время как обычная ретушь приурочена к его контуру и краям [Nishiaki, 1985].

Позже категория тронкированно-фасети-рованных изделий была выделена и на территории Загроса, в коллекции памятника Биситун (см. рисунок, 3–4 ) [Dibble, 1984. P. 29]. Основываясь на материале этого местонахождения, а также мустьерских комплексов Франции, Х. Диббл и С. Макферон проанализировали коллекции тронкирован-но-фасетированных изделий с трех памятников – Биситун, Пеш де Лязе IV, Ля Кот де Сан Брелад, сопоставив конкурирующие гипотезы относительно их толкования. Они заключались в следующем: 1) технология утончения для крепления в рукоять; 2) особый прием обработки для достижения конкретной морфологии края, который несет определенную функциональную нагрузку; 3) специфические нуклеусы для получения небольших сколов. В результате исследования авторы пришли к выводу, что, вероятнее всего, тронкированно-фасетированные изделия являются нуклеусами для микропластин. В пользу этого они приводили следующие аргументы: во-первых, само по себе наличие тронкированно-фасетированной обработки не может свидетельствовать о креплении в рукоять, поскольку она встречается на разных типах орудий; во-вторых, она может располагаться на нескольких краях изделия, а это тоже не согласуется с предположением об аккомодационных снятиях. Но при этом подобная технология формирования площадки и получения с нее сколов прослеживается и на других типах нуклеусов, а размеры наиболее длинного снятия с тронкированно-фасетированных изделий вполне вписываются в распределение негативов сколов на ядрищах [Dibble, McPherron, 2007].

В русскоязычной литературе термин «трон-кированно-фасетированные изделия» используется не так часто, хотя предметы, внешне похожие на ближневосточные, описываются.

На материалах мустьерских памятников Кавказа, где также зафиксированы подобные предметы, в основном употребляются понятия «площадочный» или «ядрищный» способ утончения – это Ереванская пещера (Армения), мустьерский слой Азыхской пещеры и стоянка в пещере Таглар (Азербайджан).

Б. Г. Ерицян, работая с материалом Ереванской стоянки, выделил способ «площадочного» утончения, под которым подразумевает следующие технические принципы вторичной обработки: основание изделия подтесывается в поперечном направлении под определенным углом (не менее 45 ° ) сравнительно мелкими сколами, идущими от спинки к плоскости брюшка орудий, с тем чтобы срезать основание (ударную площадку полностью, частично бугорковую часть). Затем серией ударов по плоскости среза снимаются сколы, идущие строго по направлению продольной оси изделия со стороны спинки или брюшка, уплощая наиболее массивную его часть. Отмеченный прием вторичной отделки помимо своей прямой роли (уплощение) использовался также для оформления черенка, уплощения оснований изделий, фрагментирования орудий в продольно-профильном направлении и т. д. [1970. С. 19–20; 1981].

В. П. Любин и А. К. Джафаров также оперируют терминами «площадочный» или «ядрищный» способ утончения изделий и дают ему схожее определение, выделяя два технологически связанных этапа. На первом этапе на край изделия наносилась крутая или полукрутая ретушь с целью создания на нем подобия ударной площадки, на втором – с этой площадки делались плоские и более крупные ретушные снятия, которые, собственно, и утончали поперечное сечение предмета. На материалах Тагларской стоянки эти исследователи особо выделяют пять видов скребел, корпус которых утончен не локально, а сплошь, на всем своем протяжении (см. рисунок, 5–6 ). Такие скребла с утонченным корпусом вошли в литературу как скребла тагларского типа [1986].

М. М. Гусейнов, изучая мустьерский слой Азыхской пещеры, отводит значительное место в приемах вторичного оформления орудий использованию «площадочного типа» утончения, а также отмечает наличие в инвентаре скребел тагларского типа [2010. С. 199].

Термин «ядрищное утончение» использует и П. Е. Нехорошев, но уже в контексте памятников Русской равнины. Ядрищное, в продольном направлении, утончение спинки орудия он называет «костенковской подтеской», которая присутствует в орудийном наборе памятников Курдюмовка, Звановка, Белокузьминовка Донецкой об- ласти и стоянки Шлях Волгоградской области [1996].

Если обратиться к верхнепалеолитическим памятникам, на которых встречается категория данных изделий, то в первую очередь нужно сказать о «ножах костенковско-го типа» [Гвоздовер, 1961; Бредли, 1997], которые фиксируются как на Русской равнине, так и в Европе. Но относительно «ножей костенковского типа» исследователями на примере Зарайской стоянки было доказано, что в данном случае речь идет исключительно об особой технологии подживления рабочего края орудий [Лев и др., 2011. С. 248–251]. К тому же внешне эти предметы (по крайней мере с Русской равнины, в Европе же под данным термином подразумеваются несколько другие орудия [Там же. С. 251–256]) мало похожи на ближневосточные, хотя некоторые исследователи [Dibble, McPherron, 2007. P. 75] относят их к тронкированно-фасетированным изделиям.

Как было продемонстрировано, тронкиро-ванно-фасетированные изделия зафиксированы во многих комплексах, однако определение их типологического облика порождает также множество вопросов, связанных с особенностями этой технологии. Одной из причин редкого внимания к данным изделиям является их отсутствие в технико-типологических исследованиях Ф. Борда [Bordes, 1961], которые в основном базировались на материалах французских палеолитических памятников. Тем не менее с момента выделения категории тронкированно-фасетиро-ванных изделий исследователями неоднократно предпринимались попытки их систематизации, но порой недостаточный объем коллекций этих предметов не позволял в полной мере оценить всю их вариабельность.

В этой связи огромный интерес представляет коллекция тронкированно-фасети-рованных изделий из грота Оби-Рахмат (Узбекистан), которая является одной из наиболее многочисленных (более 300 экз.), а сам комплекс достаточно хорошо изучен и для него была сделана серия абсолютных датировок. Радиоуглеродное датирование 13 образцов из культурных отложений стоянки Оби-Рахмат говорит о возрасте формирования средней и верхней пачки отложений грота более 40 тыс. л. н., а выполненное также ториево-урановое, ЭПР и ОСЛ датирование рыхлых отложений грота указыва- ет, что возраст самых нижних культурных горизонтов памятника может захватывать и конец 5-го кислородно-изотопного этапа [Krivoshapkin et al., 2010].

В основе оби-рахматской индустрии лежит пластинчатая среднепалеолитическая технология с незначительным присутствием модифицированной леваллуазской концепции. Ее спецификой является наблюдаемое во всех слоях памятника сочетание среднепалеолитических и верхнепалеолитических характеристик как на технологическом (стратегии расщепления), так и на типологическом (орудийный набор) уровне [Кри-вошапкин, 2012].

Специфической чертой индустрии грота Оби-Рахмат является наличие во всех культурных слоях значительного количества тронкированно-фасетированных изделий, выделенных на последнем этапе исследования данного памятника (1998–2011 гг.). В результате их анализа были выделены основные этапы оформления изделий: на сколе или фрагменте скола прямоугольной или овальной формы тронкированием под определенным углом (в среднем 50-70 ° ) создавалась одна, а чаще две ударные площадки, с которых производилось утончение, либо приуроченное к ребрам скола, либо направленное на уплощение проксимальной части; при этом длина сколов утончения составляет не более 1/ 3 длины изделия. Завершающим этапом изготовления орудий являлось оформление краевой ретуши (см. рисунок, 7–9 ). Следует отметить, что тронкированно-фасетированная технология проявляется в этом комплексе в нескольких вариантах: нуклеусы для микропластин, остроконечники с подработкой основания, пластины с тронкированием дистального окончания. Наибольший интерес представляет специфическая серия орудий, которая в большей степени позволяет проследить параллели с тронкированно-фасетированными изделиями, выделенными в среднепалеолитических и переходных индустриях Ближнего и Среднего Востока и Кавказа.

В рамках выделения оби-рахматской культурной традиции тронкированно-фасе-тированные изделия также были обнаружены в 23-м стратиграфическом слое стоянки Кульбулак (Узбекистан) [Кривошапкин и др., 2010].

Таким образом, подводя общий итог нашего небольшого исследования историо- графического характера, можно отметить, что тронкированно-фасетированные изделия встречаются в комплексах среднего, верхнего палеолита, а также в переходный период. Но при этом не стоит забывать, что в последнее время такое понятие трактуется достаточно широко и подразумевает различные категории артефактов. Ими могут быть и нуклеусы для микропластин, и методика утончения для крепления в рукоять, и особый способ оформления рабочего края орудия, и специфический способ подживле-ния лезвия ножа. Естественно, что не все эти изделия схожи между собой и многие из них имеют специфические особенности. Тем не менее среди всех тронкированно-фасетированных изделий выделяются специфические категории, которые позволяют проследить культурные и хронологические связи между регионами. Таковым, например, является особый тип орудий из оби-рахматского комплекса. Наиболее близкие ему тронкированно-фасетированные изделия фиксируются на территории Леванта [Solecki R., Solecki R. A., 1970], в Загросе [Dibble, 1984. P. 28–30], Таджикистане и на Кавказе (Азербайджан, Дагестан) [Любин, Джафаров, 1986]. Конечно, было бы неправильно судить о культурно-хронологических связях исключительно по одному конкретному типу орудий, но наряду с другими характерными признаками тронкированно-фасетированные изделия являются важным культуромаркирующим элементом, позволяющим выявлять особенности технологической эволюции и культурного взаимодействия в каменном веке Евразии.

Список литературы К истории изучения категории тронкированно-фасетированных изделий в палеолитоведении

- Аникович М. В., Анисюткин Н. К., Вишняцкий Л. Б. Узловые проблемы перехода к верхнему палеолиту в Евразии. СПб.: Нестор-История, 2007. 223 с.

- Бредли Б. А. Костенковский нож: тип или технология?//РА. 1997. № 4. С. 175-176.

- Вишняцкий Л. Б. Опыт эволюционного ранжирования индустрий конца среднего и ранней поры верхнего палеолита//Археология, этнография и антропология Евразии. 2004. № 3 (19). С. 41-50.

- Вишняцкий Л. Б. Культурная динамика в середине позднего плейстоцена и причины верхнепалеолитической революции. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. 251 с.

- Гвоздовер М. Д. Специфические черты кремневого инвентаря авдеевской палеолитической стоянки//КСИА. М., 1961. № 82 С. 112-119.

- Гусейнов М. М. Древний палеолит Азербайджана. Баку: ТекНур, 2010. 220 с.

- Деревянко А. П., Зенин А. Н., Гладышев С. А., Кривошапкин А. И., Зайди М. Первая российско-иранская археологическая экспедиция: результаты изучения палеолита Южного Прикаспия в 2006 году//Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Годовой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН 2006 г. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. Т. 12, ч. 1. С. 87-93.

- Ерицян Б. Г. Ереванская пещерная стоянка и ее место среди древнейших памятников Кавказа: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1970. 31 с.

- Ерицян Б. Г. Об одном техническом приеме утончения мустьерских изделий (по материалам Ереванской стоянки)//Описание и анализ археологических источников. Иркутск, 1981. С. 64-86.

- Кривошапкин А. И. Оби-Рахматский вариант перехода от среднего к верхнему палеолиту в Центральной Азии: Дис. … д-ра ист. наук. Новосибирск, 2012. 580 с.

- Кривошапкин А. И., Колобова К. А., Фляс Д., Павленок К. К., Исламов У. И., Лукьянова Г. М. Индустрия слоя 23 стоянки Кульбулак по материалам раскопок 2010 года//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Годовой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН 2010 г. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. Т. 16, ч. 1. С. 105-110.

- Лев С. Ю., Кларик Л., Гиря Е. Ю. Ножи костенковского типа и пластины с подработкой конца: феномен конвергентного развития или родство технологий//Палеолит и мезолит Восточной Европы. М., 2011. С. 235-256.

- Любин В. П., Джафаров А. К. Новая разновидность скребел в инвентаре тагларской мустьерской стоянки//Палеолит и неолит. Л., 1986. С. 74-77.

- Нехорошев П. Е. Среднепалеолитическая группа памятников на юге Русской равнины//Археологический альманах. Донецк, 1996. № 5. С. 71-74.

- Рыбин Е. П. К вопросу о «руководящих ископаемых» в индустриальных комплексах ранней поры верхнего палеолита Горного Алтая//Палеогеография каменного века. Корреляция природных событий и археологических культур палеолита Северной Азии и сопредельных территорий: Материалы Междунар. конф. Красноярск, 2000. С. 123-126.

- Bordes F. Typologie du paléolithique ancient et moyen. Bordeaux: Publications de l'Institut de Préhistoire de l'Université de Bordeaux, 1961. 216 p.

- Crew H. An Evolution of the Relationship between the Mousterian Complexes of the Eastern Mediterranean: A Technological Perspective//Problem in Prehistory: North Africa and the Levant. Dallas, 1975. P. 427-437.

- Demidenko Y. E. Kabazi V, Sub-Unit III/3: Western Crimean Mousterian Assemblages//Kabazi V: Interstratifications of Micoqvian & Levallois-Mousterian Camp Sites. Simferopol; Cologne, 2008. P. 211-274.

- Dibble H. The Mousterian Industry from Bisitun Cave (Iran)//Paléorient. 1984. № 10. P. 23-34.

- Dibble H., McPherron S. Truncated-Faceted Pieces: Hafting Modification, Retouch, or Cores?//Tools Versus Cores: Alternative Approaches to Stone TooL Analysis. Newcastle, 2007. P. 75-90.

- Krivoshapkin A., Kuzmin Y., Jull A. J. Chronology of the Obi-Rakhmat Grotto (Uzbekistan): First Results on the Dating and Problems of the Paleolithic Key Site in Central Asia//Radiocarbon. 2010. № 52. Р. 549-554.

- Leakey L. S. B. The Stone Age Cultures of Kenya Colony. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1931. 287 p.

- Newcomer M., Hivernel-Guerre F. Nucléus sur éclat: technologie et utilization par differentes cultures préhistoriques//Bulletin de la Société préhistorique française. P.: Société française Prehistorique, 1974. № 71. Р. 119-128.

- Nishiaki Y. Truncated-Facetted Flakes from Levantin Mousterian Assemblage//Bulletin of Department of Archaeology (University of Tokyo). Tokyo, 1985. P. 215-226.

- Schroeder B. The Lithic Material from Jerf Ajla: A Preliminary Report//Annales Archéologigues Arabes Syrienne. Damas, 1966. № 16. Р. 201-214.

- Solecki R., Solecki R. A. New Secondary Flaking Technique at the Nahr Ibrahim Cave Site, Lebanon//Bulletin du Musée de Beyrouth. P., 1970. № 23. P. 137-142.