К истории изучения орнитофауны Новгородской области

Автор: Денисенков Т.В., Пантелеев А.В.

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 355 т.16, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140150552

IDR: 140150552

Текст статьи К истории изучения орнитофауны Новгородской области

Т.В.Денисенкова1), А.В.Пантелеев2)

-

1) Новгородский государственный университет,

улица Советской Армии, д. 7, Новгород Великий, 173000, Россия

-

2) Зоологический институт Российской Академии наук,

Университетская набережная, д. 1, Санкт-Петербург, 199034, Россия

Поступила в редакцию 10 апреля 2007

Территория Новгородской земли в течение многих столетий неоднократно меняла свои границы. В раннем средневековье обширные владения Великого Новгорода простирались на севере до Белого моря, на востоке до Урала, на юге почти до верховьев Волги, на западе – до Чудского озера. Впоследствии новгородские земли сильно сократились, а в 1708-1727 и 1927-1944 годах даже полностью входили в состав Петербургской губернии и Ленинградской области (Даринский 1970; Мавродин 1986). Снова Новгородская область была образована в 1944 году, а в современных границах оформилась в 1958, после присоединения Холмского района. Ныне территория области занимает При-ильменскую низменность и северные отроги Валдайской возвышенности. Координаты крайних точек: северная – 59º25´ с.ш. (Чудовский р-н), южная – 56º55´ с.ш. (Холмский), западная – 29º37´ в.д. (Солецкий), восточная – 36º15´ в.д. (Пестовский р-н) (Лисицын 2002).

Наиболее древнее письменное сообщение о птицах, вероятно, относится к XV в. В монастырских «Писцовых книгах» говорится, что мхи Новгородской епархии скуднеют соколами и соколиный промысел приходится переносить на север (Мальчевский 1982).

Первая научная публикация о птицах рассматриваемой территории принадлежит В.Эсаулову (1878), который привёл список позвоночных животных Торопецкого (ныне в Тверской обл.) и Холмского (ныне в Новгородской обл.) уездов бывшей Псковской губернии. В список попали 152 вида птиц, но имелась некоторая путаница с названиями и ошибки в определении (Зарудный 1910).

Вскоре появились сообщения Хлебникова (Протоколы заседаний… 1880; Хлебников 1888) и Петрова (1885). В.А.Хлебников наблюдал за птицами в 1879 и 1882 гг., преимущественно в окрестностях села Ле-воча (близ железнодорожной станции Кабожа, современный Хвойнин-ский р-н), предпринимая, кроме того, отдалённые экскурсии.

А.Е.Петров работал в 1875-1879 и 1882 гг., преимущественно в северо-восточном Приильменье – от села Хутынь и реки Малый Волховец до дельты реки Мста, с редкими выездами на Малые Аркажские озёра и во Взвад. Кроме собственного материала, Петров использовал коллекцию Геллерта. В результате ему удалось собрать сведения о 169 видах птиц.

Эти три работы последней четверти XIX века, проведённые почти одновременно в различных ландшафтах и в удалённых друг от друга районах области, явились фундаментом для всех последующих исследований и не потеряли своего значения до настоящего времени.

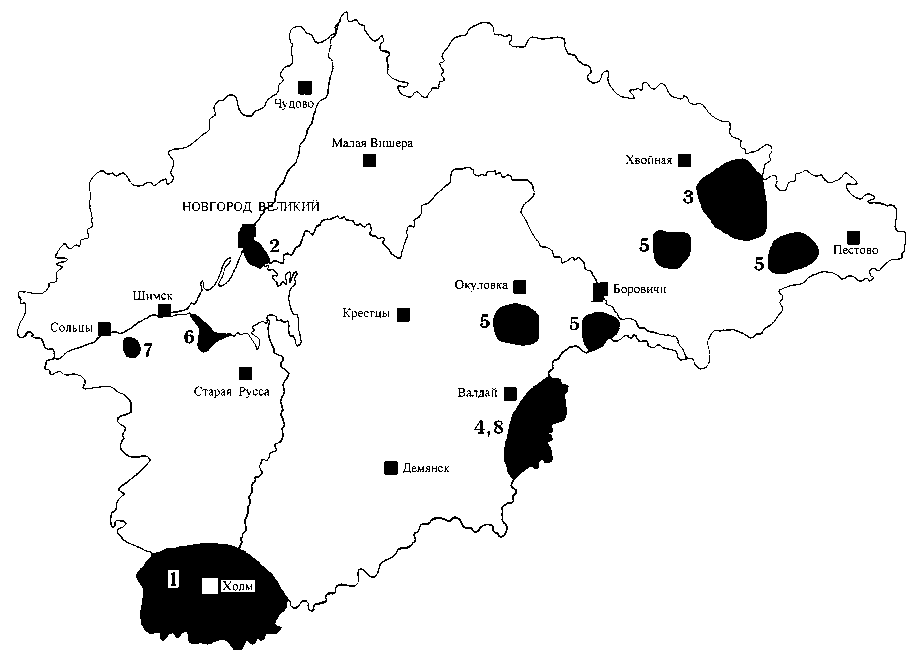

Основные районы фаунистических работ в Новгородский области:

1 – Эсаулов 1878; 2 – Петров 1885; 3 – Хлебников 1889; 4 – Коротков, Морозов 1985;

5 – Бианки 2001; 6 – Bakkal et al . 2001; 7 – Денисенкова, Игнатьева 2003; 8 – Атласов 2005.

Следующие оригинальные научные публикации появились лишь полвека спустя. Правда, интерес к орнитофауне никогда не ослабевал. Так, В.Л.Бианки суммировал и в 1910 г. опубликовал известные к тому времени сведения о птицах Новгородской губернии (Бианки 1910). В этот солидный труд вошли сведения из работ Петрова, Хлебникова, Исполатова, собственные сборы и наблюдения, а также коллекционный материал других исследователей. Однако после изменения границ области часть данных оказалась собранной на территориях, ныне принадлежащих Ленинградской и Вологодской областям. В обзор не была включена статья Эсаулова, поскольку в то время Холмский район входил в состав Псковской губернии.

Достойна упоминания серия орнитологических статей И.Кооль-Вол-конского (1911а-г; 1912а-в; 1913). Эти работы нельзя назвать строго научными, однако в них можно найти полезные сведения.

Работами В.Л.Бианки (1910, 1922) закончился период инвентаризации орнитофауны Новгородской области. Последующие исследования были посвящены в основном биологии, фенологии, кольцеванию, распределению редких и охотничьих птиц.

В период между Гражданской и Отечественной войнами появилось лишь несколько небольших работ, главным образом Б.К.Мантейфеля (1928, 1931, 1938а,б), которые носили больше популярный характер, чем научный. Но известно, что в этот же период в области работали И.И.Соколов и Виталий Валентинович Бианки. Соколов занимался питанием птиц в Боровичском округе (Соколов 1928). Бианки приезжал с юннатами почти ежегодно с 1928 по 1950 г., наблюдая за птицами в Новгороде и в различных районах восточной части области (см. рисунок). Его наблюдения были опубликованы лишь в 2001 году.

После войны за двадцатилетний период не вышло ни одной научной орнитологической работы. Но можно отметить две интересные статьи Мантейфеля (1948, 1949): об изменении флоры и фауны Новгорода за время войны и календарь природы Новгорода, в которых имеются некоторые сведения и о птицах.

В 1966 г. одновременно выходят две статьи – Э. Н. Головановой о грачах и Л.И.Сазанова об учебной орнитологической экскурсии. С этого времени работа орнитологов в области и публикации становятся регулярными. Основные направления исследований – биология и распределение охотничьих и редких видов птиц.

Большое количество популярных статей о птицах опубликовано в средствах массовой информации. Первые сообщения были, конечно же, на охотничьи темы (К-ъ 1891; Педашенко 1901а,б). Новгородская земля издревле славилась своими промыслами. И не случайно здесь оказались усадьбы для царских и великокняжеских охот, располагавшиеся в деревнях Выбити и Взвад («Звад»). Образовалось даже элитарное Общество Звадской охоты, объединившее самых титулованных охотников Российской империи (Егоров 1993; Шереметев 1995).

Позднее стали выходить сообщения и на другие птичьи темы. С 1958 года такие статьи появляются регулярно. Особо следует отметить серии публикаций Е.Малофеева (1959-1966) об окольцованных птицах, С.И.Леуса (1969-1976) и А.Коткина (1985-1991). В некоторых статьях содержатся интересные фаунистические наблюдения. Например, о массовом появлении сибирских зелёных пеночек (Мантейфель 1938), о залёте фламинго (Нарышкин 1965) и колпицы (Леус 1970) на озеро Ильмень и другие. Много публикаций об аистах.

Суммируя накопленные за 120 лет фаунистические данные, в 2001 году выходит второй (после списка В.Л.Бианки 1910 года) список птиц Новгородской области (Пантелеев 2001), а уже в следующем году он обновляется дополнительными данными (Коткин 2002). Но, несмотря на большое количество информации, территория области изучена неравномерно (см. рисунок). Пока отсутствуют публикации об орнитофауне северных и центральных районов.