К истории "энтимологического словаря"

Автор: Норман Борис Юстинович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 9 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

Излагается история создания и первой публикации «Энтимологического словаря», обсуждаются принципы создания псевдотолкований в аспекте возможной семантизации уже готового слова. Формулируются условия «энтимологической» семантизации: смысловая и словообразовательная правдоподобность, малознакомость слова, семантическая структура слова, которая позволяет разложить значение слова на определенные компоненты и комбинировать их определенным образом для создания юмористического эффекта. Наиболее частыми в «Энтимологическом словаре» элементами толкования являются: «большой», «маленький», «человек», «мужчина», «женщина», «любитель(-ница)», «супруга», «самка», «участник», «результат» ит. п., поскольку они передают самые важные системообразующие отношения в русскоязычном сознании, закладывают основу «порядка» словарного состава.

Языковая игра, лексикография, типы словарей, этимология, народная этимология, толкование значенияслова, семантическая структура слова, искусственная семантизация

Короткий адрес: https://sciup.org/147219447

IDR: 147219447 | УДК: 81''374

Текст научной статьи К истории "энтимологического словаря"

В 60-е гг. теперь уже прошлого века у студентов даже такого престижного вуза, как ЛГУ (а полное название по тем временам было – Ленинградский ордена Ленина государственный университет имени А. А. Жданова, это о многом говорит!), было не так уж много отдушин для выпуска интеллектуального и эмоционального пара. КВН-ов еще в помине не было, общение в нынешних живых журналах не могло бы привидеться и в горячечном бреду, а вечера-диспуты были делом редким и чреватым (один из них, под названием «Проблема отцов и детей», удостоился даже упоминания то ли в «Голосе Америки», то ли на радио «Свобода»). А поводов для тревоги и размышлений хватало. Ушел с факультета, не доучившись, Сергей Довлатов. По рукам ходили бледные машинописные копии стихов ленинградца Бродского, а сам он уже был отправлен в ссылку за тунеядство. В 1966 г. (я как раз оканчивал университет) разразился скандальный процесс Синявского и Даниэля. И газеты пестрели гневными откликами трудящихся: «Я, конечно, этих пасквилей не читал, но хочу сказать, что авторам не место…».

Но – смешно, конечно, сопоставлять эти вещи – все эти годы у нас была СТЕНГАЗЕТА! На филологическом факультете ЛГУ существовала давняя традиция стенной печати. Газеты «Филолог» и «Славист» (первая – общефакультетская, вторая – отделения славянской филологии), каждая на полкоридора, соревновались между собой в оригинальности содержания и красочности оформления. А какие люди участвовали в выпуске номеров! Будущие прозаики и критики пробовали свое перо. Вызревали в недрах факультета крупные поэты – Михаил Крепс и Виктор Кривулин. Фотограф Рувим Мещанинов, хромой и бородатый, приносил удивительные фотопортреты. Один из них, являвший миру самого автора, носил гордое название «Портрет неизвестного», весь факультет покатывался со смеху. Саня Лурье переводил каких-то сильно упаднических сербских поэтов. Пару раз Слава Чумаков

Норман Б. Ю. К истории «Энтимологического словаря» // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 9: Филология. С. 174–182.

ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 9: Филология © Б. Ю. Норман, 2015

с русского отделения приносил на суд редколлегии какие-то сумасшедшие стихи типа «Надтреснутый пируэт триоли еще не дал мне вчерашнего, подернутого вишневой коркой…» – и мы их безоговорочно отвергали. На третий раз он притащил листик со строками «Пустых небес прозрачное стекло, Большой тюрьмы белесое строенье…». Мы прочитали и в один голос сказали: «Знаешь, а это ничего! Пойдет!». «Суки, – буркнул Чумаков. – Это же Ахматова». И забрал свой листок – это он нас так проверял.

К числу энтузиастов стенной печати принадлежали два студента с болгарского отделения (Борис Норман и Володя Карпов), один – с польского (Аркадий Спичка) и один – не без приключений, но все же окончивший романскую филологию (Миша Зубков). Объединял нас естественный для молодых лет задор и неуемное чувство юмора.

И вот где-то весной 1966 г. в атмосфере постоянных шуток и подкалываний, сопровождавших очередной выпуск стенгазеты, в наши головы пришла мысль: а почему бы не развлечь читателей несложной филологической игрой – придумывать к словам необычные (хоть и правдоподобные) толкования. Благо у всех уже были на слуху шуточки вроде экстаз – это «таз, бывший в употреблении» или полупроводник - это «один проводник на два вагона». Никому ничего объяснять было не надо, и работа закипела. Мы вооружились первым попавшимся под руку словарем (нам и нужна-то была в нем только «левая» часть, то есть вокабулярий, «правую» мы, наоборот, закрывали ладонью – чтоб не мешала). Время от времени то один, то другой из нас восклицал: «А знаете, что такое автожир ? – Машинное масло!» «А что такое колено ? – Расколотое полено!» «А портянка – испорченная деталь!» – «Нет, нет, это работница порта! Не зря говорят: друг-портянка !» -и дружный хохот был ответом… Варианты сравнивались между собой, тут же корректировались, редактировались. Стихийно вырабатывались и общие принципы шутливых толкований, о которых речь пойдет ниже.

Тут же, что называется, не отходя от кассы, завиральному словарю было придумано и название: «Энтимологический». За основу было взято научное слово этимологический, но ему поубавили спеси вставкой буквы н, напоминающей о просторечных выражени- ях вроде «энти» вместо эти (был еще вариант «етимологический», но его сочли малоприличным). Авторов решили упрятать под псевдонимом, и псевдоним этот был тоже собирательный и насквозь пародийный: «под редакцией лейб-штатс-адъюнкт-при-ват-доцента Ф. Р. Пакгаусса и бр. Эпрон» (сюда попали и издатели дореволюционного энциклопедического словаря Брокгауз и Ефрон, и существовавшая на заре Советской России организация ЭПРОН, занимавшаяся подъемом затонувших кораблей, и архаичная система титулования).

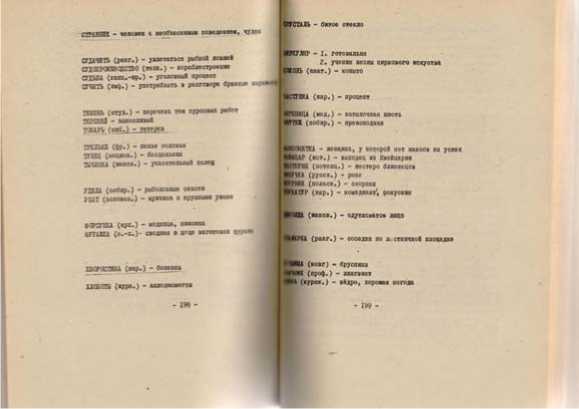

Сам же словарь имел примерно следующий вид (приведу из него выборочно некоторое количество статей):

АРТИШОК (мед.) – нервное потрясение у артиллеристов.

АСТРОЛОГИЯ – раздел ботаники: разведение астр.

БАЛЛИСТИКА – система оценок в школе.

БАРАНКА – овца.

БАТИСФЕРА – 1. Область вмешательства отца в семейные дела; 2. Отчий дом.

БРЕШЬ – грубая ложь.

ВЕРНОПОДДАННЫЙ (футб.) – точный, прицельный (об ударе мячом).

ВЕЩУНЬЯ – 1. Мещанка; 2. Дикторша телевидения.

ДНИЩЕ – день за Полярным кругом. ДОЛГОНОСИК (ласк.) – Буратино. ДРАНКА (разг.) – порка.

ЗАМША – заместительница директора. КИНОЛОГИЯ – наука о кино.

КИШМИШ (тадж.) – мышь, брысь!

КОЛДОБИНА – 1. Ворожба; 2. Волшебная сказка.

ЛИХОМАНКА – некачественная манная крупа.

ЛОРНЕТ – отсутствие врача-отоларинголога в поликлинике.

МЕСТОИМЕНИЕ (железнодор.) – плацкарта.

ОБОРВЫШ – отрывной календарь. ПАПЬЕ-МАШЕ (фр.) – родители. ПОЙМА (охотн.) – ловушка.

ПРИВРАТНИК – мелкий лгун.

СВЕРХЧЕЛОВЕК – сосед этажом выше.

СКЛАДЕНЬ – 1. Перочинный нож; 2. Зав-складом.

ТЕРПКИЙ – выносливый.

УТОПИЯ – 1. Наводнение; 2. Кораблекрушение.

ФУРАЖКА (сельскохоз.) – сводка о ходе заготовки кормов.

ХОЛОСТОЙ ПАТРОН - неженатый начальник.

ШАРОВАРЫ - фрикадельки.

Первоначально, на этапе этакого коллективного замысла, в словаре было всего несколько десятков слов. Возникла также идея давать к словам примеры словоупотребления - так сказать, литературные контексты. Правда, подходящих иллюстраций было под рукой немного. Скажем, на статью «АНТРЕКОТ - кот, живущий в передней» нашелся вот такой примерчик из Михаила Светлова: «Там в пещере незримо живет / Молчаливая тварь - Антрекот». А на толкование «ТОКАРЬ - тетерев» показалась подходящей иллюстрация из Владимира Сосно-ры: «Но разве мы только токари, токующие над втулками?». Кто-то припомнил еще старинную эпиграмму, это к слову ЖРЕЦ:

Попы издревле доказали

Излишество утроб своих:

Они всегда так много жрали , Что прозвали жрецами их.

Впрочем, раз словарь был изначально задуман как «неправильный», то почему бы и примеры словоупотребления в нем не давать придуманные, фальшивые? Тут уж фантазии составителей просто не было предела. В частности, на слово «ПРОСТЫНЯ -женщина из народа» приводился контекст: «- Граф, ужели вы женитесь на этой простыне? - Да!» (Л. Н. Такой. Понедельник). А на УШАНКА давалось: «- Ваша дочь такая ушанка! - Увы, князь, всё в руце господней^» (М. Мерзский. Жизнеописание Степана Курыгина, эсквайра). Искусственные слова порождали искусственный текст - чистейший, как бы сейчас сказали, симулякр. Правда, позже доморощенные «энтимоло-ги» от такого надругательства над литературой отказались.

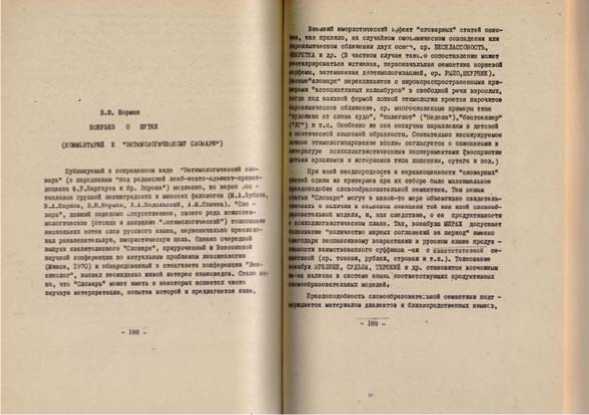

Свою развлекательную миссию на факультете словарь выполнил. Конечно, успех требовал бы продолжения. Но у составителей были свои дела и планы. Двое из них вскоре переехали в Белоруссию и в аспирантских, а затем в преподавательских заботах подзабыли о своем детище. Однако когда в 1970 г. в Минске проводилась Всесоюзная конференция по лексикологии, они решили тряхнуть стариной и выпустить тематический номер стенгазеты «Лексиколог». Включили туда и уже апробированные

«энтимологические» статьи. Словарь произвел впечатление, публика толпилась у стенгазеты, улыбалась и переписывала что-то в свои тетрадочки. Только многоопытный профессор Ф. А. Литвин из Воронежа сказал: «Что ж это вы, ребята, делаете? Психи очень любят вот так ковыряться в словах! Смотрите не скатитесь в шизофрению!» А его коллега М. И. Черемисина подошла к авторам и предложила: «А давайте опубликуем это у нас в Новосибирске! Ведь это не только смешно, а еще и интересно!». Так у словаря началась взрослая жизнь, Майя Ивановна стала его крестной матерью, а автор этих строк взял на себя ответственность за его дальнейшую судьбу.

В Новосибирском университете выходили тогда такие сборники - «Вопросы языка и литературы», ротапринтные (для сегодняшнего читателя это требует, наверное, дополнительных объяснений), на плохонькой бумаге, но с вполне серьезным содержанием. Для очередного выпуска (№ 4 за 1970 г.) и предназначался наш «ЭС», сопровождаемый кратким лингвистическим комментарием. Редактор профессор К. А. Тимофеев дал добро. Но вдруг - вот незадача! -Главлит усмотрел в словаре крамолу, отдельные статьи вызвали недовольство цензоров. Например, такие: БРОШКА - мать-одиночка, покинутая жена; КАСТРЮЛЯ (ласк.) - скопец; НУДИСТ (конфер.) - скучный докладчик; ПОМОЙКА - коммунальная баня; СТУКАЧ - дятел и др. Пришлось заклеить неугодные строки бумажными полосками (времена-то были еще ротапринтные, о компьютерном наборе никто тогда не слыхивал). В таком виде - с явными цензурными пробелами - Словарь впервые и вышел в свет в 1970 г. [Норман, 1970. С. 188-199].

Но это было только начало его биографии. Трезво рассудив, что наши шутливые толкования могут быть интересны не только новосибирскому читателю, мы решили (я пишу по инерции - «наши», «мы», хотя практически с этого момента словарем занимался уже только один человек) достучаться и до других изданий. Минская молодежная газета «Знамя юности» в своем отделе сатиры и юмора за 1971 г. опубликовала несколько порций «энтимологий». Конечно, не всем эти шутки с языком пришлись по душе. Всесоюзный журнал «Русская речь» ответил на наше предложе-

ние пренебрежительным отказом: «…не представляет интереса для массового читателя». Зато отозвалась «Литературная газета»: в четырех номерах за 1972 г. она дала на своей 16-й полосе подборки «энтимоло-гий», да еще поощрила авторов (по результатам года) премией «Золотой теленок». Правда, наше детище было почему-то названо «Толковым этимологическим словарем», или, сокращенно, ТЭС. Но ведали бы газетчики, что творят! Народ вдруг понял, что ТАК можно шутить! В редакции газет и журналов хлынул поток писем с продолжениями и подражаниями, началась настоящая эпидемия «энтимологизирования»! Та же «Литературная газета» несколько раз была вынуждена объявлять о закрытии рубрики… Последователи и популяризаторы языковой забавы нашлись и в Минске. Студенты-филологи и молодые преподаватели – Леня

Подольский, Саша Калюта – понесли идею в массы.

Но в целом дело было сделано: жанр канонизирован, самолюбие авторов удовлетворено. Поэтому в дальнейшем Словарь жил уже как бы своей жизнью, появляясь то в виде газетных дополнений, то, позже, ин-тернет-публикаций. Авторство отдельных энтимологий (дальше я буду писать это слово уже без кавычек) даже не всегда удавалось установить. По Интернету прислал мне свой материал из Германии Алексей Нагель. Немецкий профессор-русист Харри Вальтер дополнил список несколькими десятками, как ему показалось, свежих энтимологий (хотя свежесть в таком деле относительна). А еще один немецкий профессор, Дитрих Герхардт из Гамбурга, старательно… перевел наши псевдотолкования на немецкий язык и снабдил их подробным комментари- ем. Заглавие его статьи в журнале «Zeit-schrift für den Russisch-Unterricht» говорит само за себя: «Русский язык, которого нет в словаре». Нашлись последователи энтимо-логизирования и в Израиле – еще бы, бывшие «наши» люди! А послеперестроечные эстрадники-юмористы в России, нащупав золотую жилу, стали выдавать игру со словами за собственное открытие...

Со временем выдержки из Словаря стали включаться в учебники и учебные пособия (например, в «Основы психолингвистики» Н. И. Горелова и К. Ф. Седова). Стали появляться научные публикации, специально посвященные тем или иным аспектам энти-мологизирования. Так, Т. В. Попова проанализировала участие глаголов в псевдотолкованиях, а И. Б. Иткин и Т. А. Гридина обратили внимание на использованную в Словаре систему помет (надо сказать, тоже сугубо пародийную).

Оригинальный же вариант «Энтимологи-ческого словаря», восходящий корнями к коллективному творчеству четырех ленинградских студентов, тоже разрастался, свидетельством чему были несколько поздних публикаций – в журнале «Шут», органе Ленинградского Дома сатиры и юмора (1991, № 1), в минских газетах «Знамя юности» (1993, № 6) и «Белорусская деловая газета» (2004, № 25). Довольно полные варианты Словаря вошли в две научно-популярные книги Б. Ю. Нормана: «Язык – знакомый незнакомец» (Минск, 1987) и «Игра на гранях языка» (М., 2006). Там же приводился и необходимый сопроводительный комментарий.

И все же спросим себя: кому нужен этот заведомо «неправильный» словарь? Имеет ли он право на существование? Проще всего ответить так: перед нами вид интеллектуального развлечения, своего рода языковой карнавал – знакомые слова приобретают неожиданное содержание. Но думаю, что суть этой игры намного глубже.

Не случайно к рискованному делу энти-мологизирования приложили руку и другие лингвисты, известные своими серьезными работами: Д. Н. Шмелев, Н. П. Колесников, В. Д. Девкин, Л. П. Крысин и др. (Причем, по моим впечатлениям, сочинение энтимо-логий – в основном мужское занятие.) В публикациях этих авторов можно найти отдельные примеры и даже целые списки псевдотолкований. Дело в том, что языковед видит в энтимологиях не только забаву. Замечательный русский ученый Михаил Викторович Панов написал в отзыве на наш Словарь: «Язык можно использовать как игрушку. Кое-кто играет в домино, кое-кто – в карты, иные часами вертят кубик Рубика или увлекаются ролевыми играми. Но все (за исключением особо мрачных субъектов) играют в язык… Лингвистам, видимо, тема казалась недостаточно солидной, и они обходили ее молчанием. А это значит – упускали из виду важную сторону языка. “Энтимологический словарь” – блестяще остроумный, будящий читательское внимание к слову и развивающий остроту его восприятия».

В основе игры в псевдотолкования лежит вопрос: «Что бы это слово могло значить?» Говоря научным языком, это вопрос о возможностях семантизации уже готового слова. И, оказывается, деятельность как человека, придумывающего энтимологии, так и человека, с улыбкой их читающего, подчиняется определенным правилам.

Прежде всего, удачные энтимологии правдоподобны. Это значит – конкретное слово и в самом деле могло бы значить такое . Вот, скажем, словарная статья «ДАНТИСТ (литературовед.) – исследователь творчества Данте». А почему бы и нет? Если есть слова вроде дарвинист или пушкинист , то почему бы поклонников или исследователей творчества великого итальянского поэта не именовать дантистами ? Другой пример. ШЕСТЕРНЯ у нас это «рождение шестерых близнецов». Если рождаются двойни, тройни и четверни и даже, крайне редко, пятерни, то почему бы не быть шестерне ? Словарь создает свой виртуальный мир: в нём возможно то, что не встречается в обычной действительности, но вполне могло бы быть. Вот еще энтимология: «МИРАЖ – количество мирных соглашений за период». На фоне существующих тоннаж , листаж , люксаж (степень освещенности, измеряемая в люксах), строкаж (у издательских работников), городаж (у гастролирующих театров) и т. п. наша выдумка выглядит весьма естественно. Просто никому в голову не приходило подсчитывать количество мирных соглашений за, допустим, столетие – а то бы ему вполне пригодилось наше толкование… Достаточно перелистать Словарь, чтобы убедиться, что приведенные в нем значения лексем

БРЕШЬ, ГЕРБАРИЙ, ДИРИЖАБЕЛЬНЫЙ, ЗАМША, КОРМИЛО, ФУРАЖКА, ЧУШКА и многих других «почти реальны». А энти-мологии типа «СВИНЕЦ – самец свиньи» или «ШАНСОНЕТКА – женщина, у которой нет шансов» вообще, можно сказать, общеизвестны.

Правдоподобность многих энтимологий подтверждается тем, что в народных говорах, в жаргонах, в профессиональной речи – иными словами, за пределами литературного языка – данные слова действительно получают именно такое значение. В частности, в жаргоне картежников есть слово бескозырка со значением ‘игра без козырей’. ОЗАДАЧИТЬ у нас толкуется как «поставить перед кем-л. задачу», и именно с таким значением (с пометой «шутл. разг.») это слово зафиксировано в «Большом словаре русской разговорной речи». Толкование «ДРАП – отступление, бегство» сидит глубоко в народном сознании (бытовало даже выражение октябрьский драп – о повальном бегстве из Москвы осенью 1941 г.). У нас в Словаре «ДЕРЮГА (руг.) – зубной врач», а в псковском говоре это слово значит ‘забияка’. Энтимология «ГРАБЛИ – воровской инструмент» – это как бы перелицованное, переиначенное диалектное слово грабить со значением ‘сгребать, собирать в кучу (сено, солому), работать граблями’. Когда в 1960-е гг. в нашу жизнь стала входить иностранная валюта, в разговорной речи тут же появилось жаргонное наименование зелень , зеленые – о долларах США. И наш Словарь, естественно, отреагировал: «ЗЕЛЕНКА – 1-долларовая купюра». И что же? Прошло совсем немного времени, и уже солидные собрания жаргона и просторечия включают в себя слово зеленка со значением ‘доллары’ (и это наряду с омонимами зеленка – ‘лесополоса’ или ‘маскировочная раскраска’)… Таких примеров можно привести много. Имея в виду подобные случаи, я как-то сказал про наш словарь своему старшему коллеге, профессору А. Е. Супруну: «Это резерв неиспользованных языковых возможностей, своего рода словообразовательный питомник». На что тот скептически хмыкнул: «Это не питомник, а кладбище!»

Иногда энтимология вскрывает истинное происхождение слова, скрытое от сегодняшнего носителя языка. Вот у нас в Словаре есть «МУССИРОВАТЬ – заниматься приготовлением муссов и желе, взбивать пену». А во французском языке, откуда попало к нам это слово, действительно, глагол mouser в прямом своем значении – ‘пениться’. Энтимология «САБОТАЖ – производство сабо» тоже напоминает об истинной истории этого слова: французское sabotage восходит к sabot ‘деревянная босоножка’ через saboteur ‘стучать башмаками’ – так бастующие выражали свой протест. У нас ФУРАЖКА – это «сводка о ходе заготовки кормов». А загляните в настоящий Этимологический словарь: фуражка первоначально (из польского) – ‘головной убор солдата, занимавшегося заготовкой кормов’!

Словообразовательная правдоподобность – один из «китов», на которых держатся энтимологии. Второй «кит» – мало-знакомость слова. Дело в том, что легче всего энтимологизируются те единицы, которые знакомы понаслышке; для них есть специальное название: агнонимы . Можно, конечно, приписать «неправильное», искусственное значение и хорошо знакомым, часто употребляемым словам, таким как БОЛВАНКА, КАШЕЛЬ, ИЗВЕСТЬ, МАЗЬ, ОШАЛЕТЬ, СКВОЗНЯК и т. п. Но большее лингвистическое «изуверство» кроется в семантизации названий малознакомых, редких, вроде БАНКЕТКА, БАСКИ, ВОКОДЕР, ДРОЖКИ, КОАЛИЦИЯ, ПОМЕРАНЕЦ, САМШИТ, ТЕЛЕМАХИДА, ФАРТИНГ, ХИМЕРА – тут доверчивый читатель может и вовсе принять энтимологию за правду!

С одной стороны, конечно, нехорошо вводить человека в заблуждение, дурачить его, а с другой стороны, кто мешает ему, этому человеку, заглянуть в обычный словарь и проверить себя? Повысить свой образовательный уровень? В этом смысле Словарь – толчок к новому знанию. А чтó, подумает читатель, это и в самом деле есть в русском языке такие слова – БЕТЕЛЬ, ДЕТВА, ДОЛЬМЕН, ТАКСИС? Ведь по-настоящему оценить энтимологию можно только тогда, когда знаешь истинное значение слова. Так что «Энтимологический словарь» в каком-то смысле – проверка на образованность, на широту языкового кругозора, а в каком-то – стимул к расширению последнего.

Вспоминаю, как один из «первооткрывателей» жанра, Михаил Зубков, наткнулся в «Словаре произношений», предназначенном для работников радио и телевидения, на не- знакомое слово: мугурдансис. Он носился с ним как с писаной торбой, донимая всех знакомых: что бы это значило? Никто не знал; словари и энциклопедии тоже дружно хранили молчание. Но Миша не успокоился, пока не выяснил: это название какого-то латышского танца... Для энтимологии сие, правда, не пригодилось, но давало повод лишний раз убедиться: любознательность -великая сила!

Сказанное выше объясняет, почему в Словаре - повышенный процент заимствованных, иноязычных слов: ими легче манипулировать, «подсовывая» читателю одно значение вместо другого. Но на энтимоло-гии напрашиваются также те слова, в состав которых входят так называемые уникальные морфемы. Уникальная морфема - такой префикс, суффикс или корень, который выделяется как остаток членения при сопоставлении с другими словами (и больше ни в каких других словах не встречается). Вот, скажем, горбыль . Часть горб- - это понятно. А что такое -ыль ? Или циферблат : с цифер- все ясно, это то же, что в слове цифра , а что делать с -блат ? Прямых свидетельств нет, остается полагаться на косвенные (ассоциации). Вот перед нами и готовые кандидаты в энтимологии: «ГОРБЫЛЬ - человек с искривленным позвоночником», ЦИФЕРБЛАТ - «подтасовка статистических данных, приписки в отчете».

Третий «кит», на котором основываются энтимологии, связан с устройством значения самого слова, с его семантической структурой. Лингвисты давно поняли: значение слова можно разложить на определенные компоненты. К примеру, значение существительного холостяк можно, грубо говоря, свести к трем элементам: «мужчина», «взрослый» и «не состоящий в браке». В значении слова разведенный к этим трем элементам добавляется четвертый: «состоявший некогда в браке». А в значении вдовец присутствует еще и пятый элемент: «жена умерла». Комбинирование подобных смысловых атомов - увлекательное занятие, которое, с одной стороны, углубляет лингвистическую теорию, а с другой стороны, помогает лексикографам описывать значения слов.

Так вот элементы значения слова - семантические компоненты, или семы, -неоднородны. Одни из них (такие как упомянутый выше «мужчина») имеют более общий характер - они образуют целые понятийные категории. Сема «мужчина» входит в значение сотен или даже тысяч русских слов: отец, сосед, слесарь, шофер, полковник, великан, негодяй... Другие семы (такие как «состоящий в браке») - более узки, специфичны по своему объему, они задействованы всего лишь в нескольких словах, скажем: муж, супруг, женатик... Кроме того, семы бывают, как говорят лингвисты, более яркими, выделяющимися на общем фоне, или же более тусклыми, неприметными.

Все это имеет прямое отношение к нашей языковой игре. Энтимология по возможности должна опираться на яркие семы. Например, есть в русском языке такое слово пескарь (это рыба, разновидность карася). Допустим, что мы хотим придать этому слову искусственное, шутливое толкование. Но что бы могло значить ПЕСКАРЬ в нашем словаре? Понятно, что-то, связанное с песком, но что именно? Какое бы значение ему приписать: «золотоискатель»? «Экскаватор»? «Мальчик, роющийся в песочнице»? В принципе, всё это возможно, но всё не очень смешно. Нет предмета или человека, для которого «песок» выступал бы в качестве яркой, сразу опознаваемой семы. Точно так же трудно этимологизировать, скажем, существительное бадьян . Легко почувствовать здесь связь с бадья , но опять-таки нет у этого слова «кучной», устойчивой ассоциации. Что бы такое могло значить БАДЬЯН? «Большой чан»? «Банный зал»? «Изготовитель шаек»? «Человек, занимающийся стиркой»? Нет, всё не то, не смешно, энтимоло-гия не получается. Или СТАЛКЕР - кто бы это мог быть? Кто обычно сталкивает или кого обычно сталкивают? Нет в нашем сознании такого устойчивого представления... Можно предложить читателю и другие подобные случаи, когда слово, казалось бы, само напрашивается на энтимологию: БУЗОТЕР, КРИВИЧИ, СТЕНОЗ, ТРОМБОН, ФАЛЬШБОРТ - но во всех случаях легкость энтимологизирования оказывается обманчивой.

Так, наблюдая за процессом искусственной семантизации, языковед приходит к некоторым выводам относительно устройства «всамделишного» значения слова. В частности, нетрудно увидеть внутреннюю связь наших энтимологий с принципами построения ассоциативного словаря. Методика его составления известна: группе испытуемых предлагают ряд словесных стимулов, на каждый из которых человек должен ответить любым другим словом, приходящим в голову. Например, на слово начальник кто-то ответит подчиненный, кто-то - станции, кто-то - директор, кто-то - задерживается, кто-то - кабинет и т. д. И, сравнивая между собой наиболее частые, наиболее типичные ответы, ученый пытается заглянуть «внутрь» слова, объективно представить структуру его значения в виде комбинации сем. Так и с энтимологиями: при всей их заведомой шутливости, нарочитости, для лингвиста это ценный материал и повод для размышлений.

Изучая закономерности семантизации, нетрудно заметить: наиболее частые, повторяющиеся в Словаре элементы толкования -это «большой», «маленький», «человек», «мужчина», «женщина», «любитель(-ни-ца)», «супруга», «самка», «участник», «результат» и т. п. Это не случайно: перед нами самые важные системообразующие отношения в русскоязычном сознании! Хотим мы того или нет, они закладывают основу «порядка» в нашем словарном составе.

Энтимологизирование любопытным образом вскрывает еще одно глубинное свойство языковой системы. Оказывается, в идеале опорное слово псевдотолкования должно относиться к тому же грамматическому роду, что и толкуемая лексема. Поэтому для ПОЙМА лучше объяснение «ловушка», чем «капкан», для ФУРАЖКА лучше «сводка о ходе заготовки кормов», чем «отчет...». Казалось бы, грамматическое значение не имеет прямой связи с лексическим - ан нет, в сознании носителя языка оно в него врастает...

Если уж затрагивать серьезные аспекты языковой игры, то надо заметить, что полноценное ощущение юмористического эффекта требует некоторой работы ума. Энти-мология не должна быть слишком простой, очевидной. Поэтому не интересны для Словаря толкования слишком «прозрачные», слишком близкие к реальному значению слова. Примерами таких неудачных энтимо-логий (изначально они и не включались в Словарь) могут быть КАПУСТНИК - пирог с капустой; МОНЕТАРИЗМ - нумизматика; НАСЕСТ - сиденье; ПОВЕТРИЕ - дуновение; РОГОНОСЕЦ - олень; УПОЕНИЕ -неумеренное потребление алкоголя, и т. п.

Отсюда же вытекает еще один вывод: эн-тимология - своего рода загадка, и читателю интересно разгадать ее самому. А значит -не следует облегчать ему задачу, «разжевывая» суть искусственного толкования. В частности, не следует повторять в объяснительной («правой») части статьи тот же корень или основу слова, которая уже дана в толкуемой лексеме. Например, если предложить «ГРИЗЕТКА - женщина, которая любит что-нибудь грызть», то это психологически оценивается хуже, чем «ГРИЗЕТКА - любительница монпасье». Точно так же энтимологизировать слово ПАПЬЕ-МАШЕ лучше как «родители», а не как «папа и мама», СКЛАДЕНЬ - как «перочинный нож», а не как «складной нож». Толкование «ПОРТЯНКА - испорченная деталь» - плоховато, лучше «бракованная» или «запоротая деталь» и т. п. Читатель должен сам участвовать в игре - это увеличивает удовлетворение от нее.

Остальные особенности Словаря обусловлены его пародийным характером. В частности, набор присловных помет (вроде «научн.», «общеизв.», «ругат.», «бурж.», «артилл.», «железнодорожн.» и т. п.) абсолютно произволен и бессистемен. Встречаются случаи замкнутого «круга» в толковании, что в настоящих словарях никак не приветствуется (например, ТРЕБНИК - см. НУЖНИК; НУЖНИК - см. ТРЕБНИК или ОХВОСТЬЕ - см. ПРИХВОСТЕНЬ; ПРИХВОСТЕНЬ - см. ОХВОСТЬЕ). Допускается в Словаре даже толкование имен собственных (КАЛИСТРАТ, ЛАЗАРЬ, НОЙ, ОСИП, СОКРАТ, ЯРОПОЛК и др.). Все это - как бы напоминание лексикографам о тех ошибках, которых следует избегать. Но такие намеки-упреки, понятное дело, адресованы специалистам, а для обычного читателя Словарь - прежде всего развлечение, отвечающее его запросам.

И с этим связан вопрос о том, насколько полным должен быть состав Словаря. Как я уже заметил, «отцы-основатели» стремились по возможности следовать принципу словообразовательного правдоподобия (не говоря уже о соблюдении требования, чтобы читателю было просто смешно!). Но энти-мологии, поступающие «с мест», обнаружили, что массовый читатель, он же стихийный энтимолог, не это считает главным. Оказалось, что в народе признается и ценится также сугубо формальный подход, раз- ложение слова по принципу шарады. Таковыми являются, в частности, энтимологии АРБАЛЕТ (вост.) – машина времени, НЕОН – ошибка в следственном производстве, ПЕНЬЮАР – срубленное дерево в ЮжноАфриканской Республике, ПИЖОН – среднестатистическое (3,14) количество жен на каждого холостяка, ЯБЕДА – самопризна-ние: я не подарок, и многие другие. Получается, главное – не то, чтоб было смешно и похоже на правду, а чтобы было необычно, не так, как на самом деле. С учетом такой точки зрения имеет право на существование и полный вариант Словаря, который еще ждет своего издателя. В нем – около 3 тысяч слов (по сравнению, напомню, с начальными тремя или четырьмя десятками).

Конечно, расширение словника несколько меняет природу Словаря. Снижается степень словообразовательного правдоподобия энтимологий, иногда блекнет и их комическая суть. Отдельные псевдотолкования можно упрекнуть в искусственности или даже в дурном вкусе. Но такова речевая реальность, отражающая картину мира, представленную в народном сознании. И, раз так, пусть каждый найдет в Энтимологиче-ском словаре то, что его привлекает: юморист и сатирик – поводы для смеха, филолог – доказательства продуктивности той или иной словообразовательной модели или закономерности семантизации, а обычный читатель – свидетельство своей речевой свободы.

ON HISTORY OF ENTYMOLOGICAL DICTIONARY

The article reveals the history of creation and first publication of the Entymological Dictionary , discusses the principles of pseudoexplanation of words in aspect of possible semantization of an existing word. The author formulates the conditions of ‘entymological’ semantization: notional and formational soundness, low cognizability, semantic structure of a word that permits to separate the meaning into specific components and combine it in specific ways in order to create a humorous effect. The most frequent elements of explanation in the Entymological Dictionary are the following: ‘big’, ‘small’, ‘human’, ‘man’, ‘woman’, ‘amateur’, ‘female’, ‘participant’, ‘result’, etc., because they denote the most important system-creating relations in Russian worldview, and create the basis of ‘order’ in dictionary.

Список литературы К истории "энтимологического словаря"

- Норман Б. Ю. Всерьез о шутке (комментарий к «энтимологическому словарю»)//Вопросы языка и литературы. Новосибирск, 1970. Вып. 4, ч. 1. С. 188-199