К истории открытия шарьяжного строения уральских гор

Автор: Хайрулина Л.А.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Геолого-минералогические науки

Статья в выпуске: 3 (31), 2017 года.

Бесплатный доступ

В начале 1950-х гг. была принята государственная программа по картированию территории Советского Союза. В это время в отечественной науке безраздельно господствовала фиксистская парадигма, однако в результате выполнения геолого-съемочной работы на Южном Урале в 1954 г. М.А. Камалетдинов закартировал каратауский надвиг, что стало первым доказательством аллохтонного строения Урала. В 1956 г. каратауский надвиг был зафиксирован на листе N-40-Х государственной геологической карты СССР. В последующие годы М.А. Камалетдиновым на Урале повсеместно подтверждена роль шарьяжей. В 1960 г. в пределах Уфимского амфитеатра им впервые закартированы клиппы, ранее известные только в пределах молодых горных сооружений. Перечисленные результаты детальной геологической съемки коренным образом изменили представления о тектонике Уральской складчатости.

Мобилизм, урал, шарьяж, аллохтон, клиппы, история геологии

Короткий адрес: https://sciup.org/14992909

IDR: 14992909 | УДК: 38.01.09

Текст научной статьи К истории открытия шарьяжного строения уральских гор

«Изыскание о строении мира – одна из самых великих и благородных проблем, какие только существуют в природе…».

Галилео Галилей

В 1954 г. постановлением Совета Министров СССР была принята программа комплексного изу- чения территории Советского Союза с проведением геологического картирования масштаба 1:200 000. Период реализации этой программы, длившийся около трех десятилетий, принято называть «золотым веком региональной геологии». Для осуществления геологической съемки на Южном Урале в Стерлитамакской геологопоисковой конторе (ГПК)

была организована геолого-съемочная экспедиция, которая включала четыре геологические партии, укомплектованные инженерами, опытными геологами-техниками и снабженные передвижными буровыми станками и землеройной техникой.

Работы на Урале были начаты с хребта Ка-ратау – одной из ключевых структур в тектонике этой складчатой области, расположенной в западной части Башкирского антиклинория. Выбор данного объекта обусловлен развитием здесь докембрийских пород, с которыми связывали перспективы поисков нефти и газа в платформенной части республики. Кроме того, к западу от хр. Каратау в 1951 г. было открыто Культюбинское нефтяное месторождение, а севернее г. Аши известный выход 4-метровой пачки черных асфальтовых песчаников чусовских слоев среднего девона свидетельствовал о перспективности на нефть девонских отложений.

Именно здесь в 1954 г. был закартирован крупный каратауский надвиг М.А. Камалетдиновым и, чтобы оценить значимость этого открытия, следует обратиться к истории изучения шарьяжей.

Первый надвиг обнаружен в 1841 г. в Швейцарских Альпах, а в 1884 г. М. Бертран (1847–1907) ввел термин « шарьяж » для описания процесса масштабного надвигания горных пород. Сторонники надвигов и шарьяжей были названы мобилистами, а противники – фиксистами, и противостояние мобили-стских и фиксистских идей стало «красной нитью» истории геологии вплоть до конца XX в. Проблеме шарьяжей были полностью посвящены 6-я (Цюрих, 1894) и 9-я (Вена, 1903) сессии Международного геологического конгресса (МГК). В 1903 г. на 9-й сессии МГК шарьяжи получили официальное признание, однако допускались исключительно в молодой кайнозойской складчатости подобно альпийской [1–3].

На территории России первые сведения о шарьяжах появились в 1912 г. на Дальнем Востоке, где работала польская геологическая экспедиция под руководством Э. Дуниковского (1855–1924). В 1927 г. российский геолог и палеонтолог Г.Н. Фредерикс (1889–1938) первым описал крупный надвиг на Урале и выдвинул гипотезу о его покровном строении. В статье [4] он утверждал, что « весь западный склон древнего (пермского) Урала был сложен очень сложным комплексом надвигов» с величиной горизонтального смещения более 120–130 км. В 1932 г. Г.Н. Фредерикс совместно с Т.М. Емельян-цевым описали крупные чешуйчатые надвиги вдоль восточной окраины Уфимского плато. Покровы на Урале были выделены Е.А. Кузнецовым (1892–1976) и Е.Е. Захаровым (1902–1980) в 1926 г., О.Ф. Нейман-Пермяковой (1888–1950) и О.Л. Абакумовой в 1931 г., А.Д.Архангельским (1879–1940) и А.А.Блохиным (1897– 1942) в 1932 г., а также другими геологами [5–9].

Идея аллохтонного строения Урала коренным образом меняла прежние представления о его тектонике, поэтому большинством геологов воспринималась с крайним недоверием. Кроме того, отсутствие в то время качественных геологических карт и достоверных данных по стратиграфии палеозоя и докембрия приводили к ошибкам в моби-листских построениях, что служило дополнитель- ным аргументом их несостоятельности. Так, в 1933 г. Г.Н. Фредерикс разработал стратиграфическую схему отложений западного склона Южного Урала, однако неверно сопоставил песчаники нижней перми с песчаниками венда, имеющими с первыми большое внешнее сходство. В связи с этим оппоненты мобилистских взглядов к обнаружению шарьяжей относились как к попытке «закрыть покровом еще недостаточное знание стратиграфии, фаций и тектоники» изучаемого района [2, 10–12].

Дискуссии советских геологов по шарьяжам сначала носили научный характер. Но в 1930-е гг. в результате развернувшейся борьбы с « буржуазными лжеидеями в науке » многие сторонники зародившегося на западе мобилизма были репрессированы как « враги народа » [13–16].

В 1937 г. Г.Н.Фредерикса обвинили в « умышленно неверном истолковании геологического разреза при разведке на нефть в районе Чусовских Городков ». В издательстве АН СССР в 1937 г. его фамилия, как автора рода неоспирифер была вычеркнута из рукописи книги А.П. и Е.А. Ивановых « Фауна брахиопод среднего и верхнего карбона Подмосковного бассейна (Neospirifer,Choristites) » [17]. Авторов « Определителя палеозойских бра-хиопод » Т.Г. Сарычеву и А.Н. Сокольскую [18] заставили заменить название рода, предложенное ранее Г.Н. Фредериксом, новым [19, 20].

Крупнейший знаток геологии Средней Азии и сторонник ее покровно-надвигового строения Д.И.Муш-кетов (1882–1938), возглавлявший Геолком в 1926– 1929 гг., был одним из организаторов 17-й сессии МГК (Москва, 1937 г.) и готовился выступить с докладом по вопросам шарьяжной тектоники Средней Азии. Ученого арестовали за месяц до открытия конгресса, его тезисы изъяли из трудов, напечатанных к 17-й сессии МГК, а фамилия ученого исчезла не только из « Путеводителя », но и из « Справочника об участии русских геологов в Международных геологических конгрессах » [19, 21, 22]. По донесению инженеров Мартенса, Языкова, Ходоровского, Кравкова и других председателю Совнаркома А.И. Рыкову, Д.И. Мушкетов и Г.Н. Фредерикс были расстреляны 18 февраля 1938 г. как « безусловно враждебные Советской власти специалисты » [23].

В том же году расстрелян геолог Н.А. Зенчен-ко (1902–1938), соавтор Г.Н. Фредерикса по статье о надвигах на Среднем Урале. В его обвинительном заключении сказано: «... осуществлял вредительство в геологических исследованиях недр ». В Волголаге отбывала срок Н.В.Потулова, показавшая на своей геологической карте ряд тектонических покровов на западном склоне Южного Урала. Многие другие ученые оказались в лагерях и ссылках, а оставшиеся были морально сломлены [24, 25].

В 1940 г. к публикации готовилась новая геологическая карта Урала. Издание геологических карт в СССР курировал сторонник мобилистской тектоники Урала А.Д. Архангельский, которого от ареста спасли высокий авторитет и широкая известность в стране и за рубежом. В те годы еще не было детальных геологических карт и скважин, пе- ребуривших шарьяжи, поэтому для выяснения вопроса о тектонических покровах на Урале по инициативе А.Д. Архангельского была организована экскурсия, в состав которой вошли: С.А. Кашин, Б.М. Сергиевский, И.Д. Соболев, В.С. Коптев-Дворников, Н.И. Спасский, О.А. Воробьев, М.И. Меркулов, Д.К. Суслов. Гидами были избраны мобилисты Е.А. Кузнецов и Е.Е. Захаров. От итогов этой экспедиции зависел престиж уральской геологии, поскольку свердловскими геологами уже был подготовлен макет геологической карты в фиксистском варианте, и в случае признания шарьяжей он был бы забракован [19, 26]. Но А.Д. Архангельский внезапно скончался в санатории «Узкое» 16 июня 1940 г. в возрасте 61 года. Имеются сведения, что его смерть была насильственной [27].

По окончании экспедиции в Свердловске состоялось совещание под руководством академика А.Н. Заварицкого (1884–1952). Доводы Е.А. Кузнецова и Е.Е. Захарова в пользу покровной тектоники были отвергнуты, и совещание единогласно сделало вывод об отсутствии шарьяжей, признав фикси-стские воззрения на геологию Уральских гор единственно верными. В результате геологическая карта Урала под редакцией И.Д. Соболева (1908–1981) вышла в фиксистском варианте без указания аллохтонных дислокаций [19, 26].

В 1945 г. академик Н.С. Шатский (1895–1960) писал, что стратиграфия рифейского комплекса « заставляет окончательно отказаться от гипотезы крупных шарьяжных перекрытий на западном склоне Урала » [28]. Академик А.Л. Яншин (1911–1999) вспоминал, как после Второй мировой войны на Карпаты, ставшие наряду с Западной Украиной территорией СССР, была направлена экспедиция МГУ с установкой ликвидировать шарьяжи при картировании. Впоследствии эти карты, составленные в фиксистском варианте, были признаны 100%-ным браком [19].

Автохтонная структура хр. Каратау ко второй половине ХХ в. также считалась установленной. Еще в 1930 г. вывод о его вертикально-блоковой структуре был сделан комиссией Института геологической карты, возглавляемой директором этого института академиком Д.В. Наливкиным (1889– 1982). В 1938 г. профессор М.М. Тетяев (1882– 1956) в книге « Геотектоника СССР » называет Ка-ратау куполообразной структурой и утверждает: «…х арактер разрыва, ограничивающего с северо-запада структуру Кара-тау, совершенно не дает основания говорить о нем, как о надвиге» [29]. Позднее академик Н.С. Шатский, отрицая надвиги, рассматривал хр. Каратау как приподнятый блок основания Русской платформы [28].

После смерти Сталина в 1953 г. «запрет» на шарьяжи был снят, однако фиксистская доктрина еще не одно десятилетие считалась неоспоримой. В 1955 г. профессор Б.П. Высоцкий (1905–1980) в обзоре тектоники СССР констатирует, что шарьяжи являются лишь данью буржуазной моде, а их опровержение называет важным достижением советской геологии [12]. В сводных томах «Геологии СССР», изданных в 1960-е гг., нет сведений ни о надвигах, ни о шарьяжах как в складчатых областях, так и на платформах [30]. По воспоминаниям академика А.В. Пейве (1909–1985), вице-президент АН СССР академик А.П. Виноградов (1895–1975) не раз говорил, что «по всякому, кто станет заниматься шарьяжами, плачет тюремная камера» [19, 31]. В 1992 г. Г.А. Смирнов (1909–2000) в работе «Развитие научных взглядов на динамику Уральской горной системы» по этому поводу писал: «… негативное отношение к признанию шарьяжных структур на Урале с тех пор настолько глубоко закрепилось в умах части геологов, что некоторые не могли от этого освободиться до конца своих дней, несмотря на то, что были получены неопровержимые доказательства наличия таких структур» [11].

Итак, картирование в 1954 г. каратауского надвига противоречило официальной науке. М.А.Ка-малетдинов вспоминает: «О моем открытии шарь-яжа на хр. Каратау тотчас “настучал” в местный КГБ секретарь парткома Стерлитамакской геолого-поисковой конторы…» [19] . Это повлекло за собой снятие Мурата Абдулхаковича с должности начальника партии и запрет на пользование картами с грифами « секретно » и « для служебного пользования ». Благодаря вмешательству вышестоящего начальства – главных геологов Ф.С. Куликова (1906–1964) и Н.И. Мешалкина (1907–1982) – через год его восстановили в должности [19].

Споры по каратаускому надвигу усугублялись также тем, что годом ранее, в 1953 г., в каменноугольных отложениях, слагающих антиклиналь между хр. Каратау и Аджигардак, была пробурена скважина № 33 глубиной 440 м. В заключении, подписанном главным геологом Стерлитамакской ГПК Н.И. Ключниковым, говорилось: « Скважина вскрыла нормальный геологический разрез, что отрицает предположение о надвиге ».

Однако выходы катавских известняков и мергелей, обнаруженные, помимо известных ранее, вдоль дороги Аркаул-Илек и деревень Разо-риха – Малая Бианка, свидетельствовали об антиклинальном строении надвига хр. Каратау. Данные стратиграфии, основанные на материалах глубокого разведочного бурения в районе Культюбин-ского месторождения и на Башкирском своде, также подтверждали выводы о надвиговой природе хр. Каратау.

Проведенные в 1953–1954 гг. геолого-съемочные работы позволили проследить каратауский надвиг, сложенный зильмердакской и катавской свитами древних отложений западного склона Урала, установить амплитуду горизонтального смещения, составившую 1600–2500 м, а также тектоническую связь древних свит верхнего рифея и контактирующих с ними каменноугольных и пермских отложений, изучить возможные нефтегазопроявления.

По результатам наблюдений было сделано заключение о том, что восточная часть Башкирского свода, расположенная непосредственно к северу от хр. Каратау, является высокоперспективной на поиски промышленной нефти в девоне. Было предложено ввести в разведочное бурение Урмантау- скую артинскую структуру, расположенную в 3 км к северу от надвига [32].

В 1956 г. данные о шарьяжном строении хр. Каратау были зафиксированы в листе N-40-Х государственной геологической карты СССР масштаба 1:200 000 под редакцией А.И. Олли (1906–1965) со ссылкой на производственный отчет Камалетдинова.

В последующие годы проведено картирование восточной части Нуримановского района БАССР (1954), центральной части широтного течения рек Белой и Нугуша (1958), Зилаирского синклинория (1959), и повсеместно подтверждена роль шарьяжей. Важным практическим выводом этих научных результатов явилась перспективность Уральского орогена на нефть и газ, поскольку в платформенных отложениях Предуральского прогиба уже были открыты месторождения углеводородов, и данные отложения предполагались под уральским аллохтоном. Это свидетельствовало о необходимости активных нефтепоисковых работ в складчатом Урале. Однако предубеждение против шарьяжей в те годы среди геологов было настолько велико, что вместо обсуждения новых фактов противники шарьяжей рассылали « письма-сигналы » в различные инстанции с обвинениями в ошибочных взглядах и неоправданной трате денег на геологические исследования. Например, инженер геолог Диордиев из Стерлитамакской ГПК написал более десяти писем в Министерство нефтяной промышленности СССР с осуждением работ на Урале [19].

В Советском Союзе лидером тектонической школы был чл.-корр. АН СССР В.В. Белоусов (1907–1990), по учебникам которого многие поколения геологов изучали тектонику во всех советских вузах. Его учебник « Основные вопросы геотектоники », вышедший в 1954 г., содержит резко-полемические опровержения положений мобилизма. В 1958 г. В.В. Белоусов по приглашению Башнефти приехал на Урал с группой ученых из Института физики Земли и МГУ для осуществления научного руководства Стерлитамакской экспедицией.

Уральские горы входили в число тех немногих объектов, где раньше В.В. Белоусов не работал. Часть группы москвичей была направлена на хр. Каратау, другая – в Зилаирский синклинорий. В 1950–1960-е гг. геологи помимо геологической съемки большое внимание начали уделять аэрофото- и космоснимкам. Работа группы В.В. Белоусова на Урале сводилась к дешифрированию аэрофотоснимков, результаты которого часто зависят от рабочей гипотезы исполнителя, и маршрутам по долинам рек, что в условиях крайне слабой обнаженности было недостаточным. В отличие от геологических партий Стерлитамакской ГПК, в московской группе не было ни рабочих-шурфовщиков, ни землеройной техники, ни передвижных буровых станков. Через год, в 1959 г., В.В. Белоусов и его сотрудники пришли к выводу об отсутствии покровных структур, а надвиги, выявленные М.А. Камалетдиновым, перевели в « ранг » вертикальных разломов, или взбросов [19, 33].

Однако главный геолог треста «Башвосток-нефтеразведка» Ф.С. Куликов поддержал результа- ты исследований Стерлитамакской ГПК, поскольку приезжал в район полевых работ с проверкой, убеждаясь лично в достоверности фактов, полученных за пять лет детальной геологической съемки. Выводы московской группы Ф.С. Куликов счел необоснованными и прервал договор о сотрудничестве, чем вызвал крайнее недовольство главного геолога Башнефти Г.П. Ованесова (1909–1993) [19].

В январе 1960 г. на специальном совещании в Башнефти Г.П. Ованесов (с 1965 г. начальник Главного геологического управления, член коллегии Миннефтепрома) поставил вопрос об упразднении Стерлитамакской ГПК из-за конфликта с группой В.В. Белоусова. Для решения вопроса был заслушан доклад М.А. Камалетдинова, затем с решительной поддержкой исследований Стерлитамакской экспедиции выступили главные геологи трестов Ф.С. Куликов и Н.И. Мешалкин, профессора А.И. Олли (1906–1965), К.Р. Тимергазин (1913– 1963), А.Я. Виссарионова (1911–1977). Результаты исследований Стерлитамакской ГПК с большим трудом удалось отстоять, но она была передана в подчинение тресту Башзападнефтеразведка под руководство Н.И. Мешалкина [19].

Следующим крупным научным открытием, подтверждавшим аллохтонное строение Урала, стали клиппы, обнаруженные в Уфимском амфитеатре. Ранее клиппы были известны только в пределах молодых горных сооружений – в Альпах, Пиренеях, Карпатах, и считались останцами гигантских покровов. В советской геологии клиппы отрицались наряду с шарьяжами. В геологическом словаре 1955 г. под редакцией А.Н. Криштофовича (1885– 1953) термин клипп, характеризующий тектонические останцы, упоминается как « излишний ». Подобные выходы древних пород на Урале относили к сводам антиклинальных структур или высоко поднятым мелким блокам.

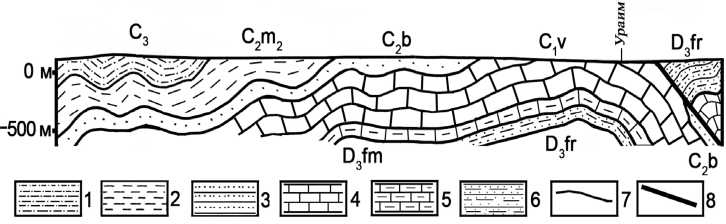

В 1939 г. в южной части Уфимского амфитеатра Г.А. Смирновым была выявлена ургалинская антиклиналь, позже детально изученная В.Д. На-ливкиным (1915–2000) [34]. Оба исследователя рассматривали данную структуру как антиклинальное поднятие древнего заложения. На государственной геологической карте, изданной в 1960 г. под ред. Г.А. Смирнова [35], все изолированные выходы силурийских, девонских и визейских пород обнажаются в ядрах антиклинальных структур (рис. 1), а конгломераты, слагающие хр. Азям, отнесены к нижнему девону, на которых трансгрессивно залегают породы среднего карбона [36].

Однако работы, проведенные в 1960–1965 гг. [37–39] в пределах Уфимского амфитеатра, показали, что изолированные выходы силура, девона и нижнего карбона слагают останцы тектонических покровов среди флишоидных осадков среднего карбона. Пробуренные в долине р. Ураим структурные скважины глубиной более 3 км установили покровное налегание древних пород на ураимскую свиту карбона (рис. 2). В скважине 21 в ряде интервалов в керне наблюдалось сильное смятие, дробление и зеркала скольжения. По итогам ее бурения в западной части Уфимского амфитеатра в камен-

Рис. 1. Разрез к государственной геологической карте N-40-VI по Г.А. Смирнову и др. [1960] с небольшими изменениями.

Верхн. карбон: 1 – песчаники, алевролиты, аргиллиты; ср. карбон: 2 – абдрезяковская свита: аргиллиты, алевролиты; 3 – ураимская свита: песчаники, аргиллиты, прослои конгломератов; нижн. карбон: 4 – ви-зейский ярус: рифогенные известняки; верхн. девон: 5 – фаменский ярус: аргиллиты, алевролиты, песчаники; 6 – франский ярус: серые, слоистые известняки; 7 – стратиграфические границы; 8 – тектонические контакты.

Fig.1. The section to the state geological map N-40-VI by G.A.Smirnov et al. [1960] with slight modifications. The Upper Carboniferous: 1 – sandstones, siltstones, mudstones; the Middle Carboniferous: 2 – the Abdrezyak suite: mudstones, siltstones; 3 – the Uraim suite: sandstones, mudstones, interlayers of conglomerates; the Lower Carboniferous; 4 – the Visean stage: reef limestones; the Upper Devonian: 5 – the Famennian stage: mudstones, siltstones, sandstones; 6 – the Frasnian stage: gray, layered limestones; 7 – stratigraphic boundaries; 8 – tectonic contacts.

ноугольных отложениях был выявлен крупный ка-рантауский надвиг с амплитудой горизонтального перемещения не менее 10 км. Пробуренная на ур-галинской антиклинали скважина 22 вскрыла в породах нижнего карбона и верхнего девона пять надвиговых нарушений с общей амплитудой горизонтального перемещения слоев до 2–3 км.

Конгломераты азямской свиты, рассматриваемые Г.А. Смирновым как нижнедевонские, оказались тектоническими останцами среднекаменноугольного возраста (см. рис. 2), о чем свидетельствовали находки фауны нижнего карбона в гальках и стратиграфическое положение конгломератов в разрезе – выше пород ураимской свиты башкирского яруса и ниже отложений верхнего карбона [40].

Исследования, проведенные в пределах Уфимского амфитеатра, позволили повсеместно установить аллохтонное залегание пород силура, девона и нижнего карбона [37–39]. Позже клиппы были обна- ружены на восточном склоне Уральских гор. Открытие клиппов указывало на то, что Урал в далеком прошлом был перекрыт гигантским аллохтоном, ныне частично сохранившимся в синклинальных прогибах [36].

Таким образом, в результате детальных геолого-съемочных работ, выполненных в 1950-х – начале 1960-х гг., был получен обширный фактический материал, свидетельствующий о шарьяжном строении Урала. Опубликованная в этот период серия работ с новыми данными по шарьяжной тектонике Уральской складчатой области сыграла важную роль в утверждении концепции мобилизма в геологии [32, 37–39].

Список литературы К истории открытия шарьяжного строения уральских гор

- Караулов В.Б. Мобилизм, фиксизм и конкретная тектоника//БМОИП. Отд. Геол. 1988. Т. 63. Вып. 3. С. 3-13

- Хайрулина Л.А. К вопросу о глобальной эволюции земной коры//European student scientific journal. 2015. № 1. Р. 3-6

- Фредерикс Г.Н. О возрасте современного Урала//Вестн. Геол. Ком. 1927. Т. XLVI. № 10. С. 8-9

- Кузнецов Е.А., Захаров Е.Е. К тектонике восточного склона Урала//БМОИП. Нов. сер. Отд. геол. М.-Л., 1926. Т. 34. Вып. 1, 2

- Нейман-Пермякова О.Ф. Силурийские отложения западного склона Средн. Урала//Изв. ГГРУ. 1931. Вып. 36. C. 83-97

- Абакумова О.Л. Геологический очерк немой осадочной толщи в районе 139-го листа//Зап. Всесоюзн. минер. об-ва. 1931. Ч. 60. Вып. 1. C. 91-101

- Архангельский А.Д. К вопросу о покровной тектонике Урала//БМОИП. Отд. геол. 1932. Т. 10. №1. C. 105-111

- Блохин А.А. Новые данные о геологическом строении Южного Урала//БМОИП. Отд. Геол. 1932.Т. 10. №1. C. 193-207

- Кузнецов Е.А. Развитие взглядов на тектонику Урала от А.П. Карпинского до наших дней//Изв. АН СССР. Сер. геол. 1937. №4. С. 637-653

- Смирнов Г.А. Развитие научных взглядов на динамику Уральской горной системы: Маршруты уральского геолога/УрО РАН. Ин-т геологии и геофизики. Екатеринбург: Наука, 1992. 296 с

- Высоцкий Б.П. «Теория шарьяжей» в русской геологической литературе и ее современное положение//Вопросы геологии Азии. М.: АН СССР, 1955. Т.2. С. 7-33

- Леглер В.А. К истории дискуссии в современной теоретической геологии. М.: ВИЕТ, 1988. №3. С.15-27

- Романовский С.И. «Притащенная» наука. СПб., 2004. 344 с

- Камалетдинов М.А. 100 лет признанию шарьяжных структур//Бурение и нефть. 2004. № 1. С. 22-24

- Хомизури Г.П. Террор против геологов в СССР. Вып. 1. (1917-1936). М.: Гуманитарий, 2008. 95 с

- Иванов А.П., Иванова Е.А. Фауна брахиопод среднего и верхнего карбона Подмосковного бассейна (Neospirifer,Choristites). М., 1937. Т. 6. Вып. 2. 215 с

- Сарычева Т.Г., Сокольская А.Н. Определитель палеозойских брахиопод Подмосковной котловины. М., 1952. 307 с

- Канев Г.П., Калашников Н.В. Корреляция разрезов пограничных отложений нижней и верхней перми Пай-Хоя//Минерально-сырьевые ресурсы европейского Северо-Востока СССР. Сыктывкар, 1990. С. 196-201

- Репрессированные геологи. Изд. 3-е. М.-СПб.: ВСЕГЕИ, 1999. 452 с

- Хайрулина Л.А. К истории создания Геологического комитета в России//Доклады Башкирского университета. Уфа, 2016. Т.1. № 2. С. 308-312

- Гараевская И.А. Геолог Николай Николаевич Тихонович (1872-1952). М.: Издат. центр РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2009. 56 с

- Исмагилов Р.А., Фархутдинов И.М., Фархутдинов А.М., Фархутдинова Л.М. Шарьяжно-надвиговой теории -50 лет//Природа. 2015. № 12. С.50-59

- Хайрулина Л.А. К истории геологического изучения Южного Урала//Материалы ежегодной НПК, посвященной Дню геолога. Уфа, 2016. С. 83-84

- Камалетдинов М.А. К истории изучения нефтегазового потенциала Урала//Минерально-сырьевая база РБ. Уфа, 2002. С. 323-334

- Яншин А.Л. Из неопубликованного. М.: Наука, 2003. 364 с

- Шатский Н.С. Очерки тектоники Волго-Уральской нефтеносной области и смежной части западного склона Южного Урала. М., 1945. 132 с

- Тетяев М.М. Геотектоника СССР. Л.: ГОНТИ, 1938. С. 181-182

- Сизых В.И. Шарьяжно-надвиговая тектоника//Природа. 2006. № 12. С. 20-26

- Тимергазин К.К., Тимергазина А.К. Уфимская геотектоническая школа. Уфа: БФАН, 1992. 52 с

- Геологическое строение северного склона хребта Кара-Тау: отчет о НИР/Объединение «Башнефть», Стерлитамакская ГПК треста Башвостокнефтеразведка; рук. М.А. Камалетдинов. Стерлитамак, 1955. 123 с

- Ставский А. Альтернативная концепция развития региональных геологических работ в России. М.: ФГУНПП «Аэрогеология», 2008. 47 с

- Наливкин В.Д. Стратиграфия и тектоника Уфимского плато и Юрюзано-Сылвенской депрессии. М.: Гостоптехиздат, 1949. 206 с

- Смирнов Г.А., Смирнова Т.А. Государственная геологическая карта CCCР. М.: 1:200 000. Лист: N-40-VI. М.: Госгеолтехиздат, 1960

- Камалетдинов М.А. Покровные структуры Урала. М.: Наука, 1974. 229 c

- Камалетдинов М.А. О клиппенах на Среднем Урале//ДАН СССР. 1962. Т.146. №5. С.1160-1163

- Камалетдинов М.А. К вопросу о покровной тектонике Урала в свете новых данных//Геотектоника. 1965. №1. С. 106-117

- Камалетдинов М.А. Новые данные о геологическом строении Южного Урала//ДАН СССР. 1965. Т. 162. № 6. С. 1356-1359

- Засядчук И.М., Камалетдинов М.А., Камалетдинов Р.А., Мансуров А.А. О возрасте азямской свиты и структуре площади ее развития//Вопросы геологии восточной окраины Русской платформы и Юж. Урала. 1963. Вып. 8. C. 79-82