К истории развития крестьянского садоводства в Симбирской губернии

Автор: Громова Татьяна Алексеевна

Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu

Рубрика: История и историография

Статья в выпуске: 3 (5), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются история развития и особенности крестьянского садоводства в Симбирской губернии с середины XVII по начало XX в., вопросы организации агрономической помощи симбирским садоводам, оказываемой правительством России и органами Симбирского земского самоуправления. Упоминается участие В.В. Пашкевича, А.Д. Воейкова, С.С. Рогозина и других в изучении и становлении симбирского садоводства.

Садоводство, симбирская губерния, сельскохозяйственное образование, плодовые питомники, агрономическая помощь

Короткий адрес: https://sciup.org/14219287

IDR: 14219287

Текст научной статьи К истории развития крестьянского садоводства в Симбирской губернии

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013

Когда и как на территории нашего края появились первые сады, сказать трудно. Но несомненно, что возникновение их лежит в глубине веков и связано с потреблением людьми в пищу плодов дикорастущих яблонь, дикого крыжовника, степных вишен, которые в изобилии росли в лесах и степях Среднего Поволжья. Из леса дикорастущие плодовые постепенно перекочевывали ближе к жилищам путем прививок и селекции с более южными сортами, привозимыми из мест с развитым садоводством (Средней Азии и Ближнего Востока), из них получали новые сорта, приспособленные к местному климату.

После окончания строительства в 1647–1648 гг. Карсуно-Симбирской засечной черты от крепости Карсун до крепости Симбирск началось массовое заселение края к северу и югу от черты. Для ее охраны сюда из разных мест стали переводить ратных людей – стрельцов и конных казаков, которые селились отдельными слободами и получали от государства содержание в виде земельных окладов. Жители слобод не только несли воинскую службу, но и занимались хлебопашеством, охотой и рыболовством. Позднее для собственных нужд симбирские переведенцы стали заводить на своей земле огороды и фруктовые сады. Хорошо плодовые деревья росли близ Симбирска на восточном склоне Волги с его особенным микроклиматом. В городе тех лет в торговых рядах можно было видеть и продавцов яблок, например посадского человека Ивашку Максимова сына по прозвищу Гость, у которого рядом с пристанью стоял амбар с яблоками [1].

В начале XVIII в. с переводом воинского контингента по указу Петра I на Азов земли в Среднем Поволжье перешли во владение служилых дворян и были заселены перевезенными ими из других своих имений на волжские земли крепостными крестьянами. В те же годы в Среднее Поволжье устремилась масса крестьян-раскольников, преследуемых правительством. С этого времени садоводство в крае стало одной из ведущих отраслей сельскохозяйственного производства.

Ни одно даже незначительное документальное или литературное сообщение о Симбирском уезде XVIII в. не обходилось без упоминания о садах. Так, подполковник генерального штаба А. И. Свечин, побывавший в Симбирске в 1765 г., рапортовал в Сенат, что местные жители «…до плодовитых садов великие охотники, кои содержат в изрядном порядке, продажей яблок, груш, слив, вишен, пользуются…» [2, с. 91].

Ему вторил Т. Г. Масленицкий в известном рукописном труде «Топографическое описание Синбирского наместничества» (1784 г.), отмечавший, что жители как самого города Симбирска, так и его окрестностей занимаются садоводством и огородничеством: «…В огородах же своих садят и сеют капусту, дыни, огурцы, свеклу, салат, петрушку, пастернак, хрен и картофель, в садах немалое количество разных родов яблонь, дуль, слив, вишен, груш, малины, смородины, клубники, крыжовнику, барбарису, розанов, лилий, пионов и других разных плодов, из которых за удовольствием жителей городских отвозят на низ и вверх р. Волги по городам, получая немалую сумму денег. Но в прошлом 1782 г. жестокая зима большую часть плодоносных деревьев повредила» [2, с. 115].

О развитии садоводства в Симбирской губернии в середине ХIХ в. можно узнать из книги полковника генерального штаба А. О. Липинского «Материалы для географии и статистики России. Симбирская губерния». Он отмечал, что из-за климатических особенностей с самого начала местное садоводство носило очаговый характер: развивалось оно только в тех местах, где особенности рельефа, почвенного строения, микроклимата ему благоприятствовали. Он указал места близ Симбирска, Сенгилея, Сызрани, Алатыря и Ардатова, где сады занимали значительные территории и давали владельцам хорошие доходы. Реже они встречались в западной части губернии.

Заметил он и однообразие местных садов: «Повсеместно встречаются только яблоки. <…> Остальные плодовые деревья: вишни, груши, сливы и другие плодовые деревья, как по плохому качеству плодов, так и по незначительному распространению, не могут считаться в числе садовых деревьев, усвоенных в губернии повсеместно». По его мнению, однообразие садов, по крайней мере у берегов Волги, зависело не столько от климата, сколько от недостаточного распространения между владельцами садоводческих знаний [3].

Основная масса садов находилась у крестьян. Не зная научных основ садоводства, руководствуясь местными традициями, выработанными на основе многолетнего опыта, симбирские крестьяне, как считал А. О. Липинский, пользовались почти дикими способами посадки и предъявляли своеобразные требования к посадочному материалу. Деревья в садах сажали густо, по 500–800 яблонь в десятину, иногда по два деревца в лунку на случай гибели одного из них. Но при наличии у местных садоводов сноровки, как правило, приживались оба саженца. Причем выбирая саженцы в крестьянских питомниках, куда крестьяне охотнее всего обращались за посадочным материалом, они предпочитали покупать яблони «двойчатки» и «тройчатки», то есть имеющие два-три побега. Посаженные таким образом яблони со временем давали массу переплетающихся, душащих друг друга ветвей и вскоре погибали, не принося хозяину особой пользы. В яблоневых садах поддерживали черный пар – высаживали в междурядья еще и плодовые кустарники, а иногда и овощные культуры. Продираться в таких садах приходилось в три погибели, даже в жаркий полдень здесь было сумрачно и прохладно.

Но, говоря о недостатках симбирских садов, А. О. Липинский называл и положительные стороны технологии крестьянского садоводства губернии. Он писал, что яблони крестьяне выращивали на низких штамбах, слабо применяя подрезку. Вишню выращивали кустовым способом, и в вишневых садах, растущих на склонах, почву никогда не перекапывали. Она не размывалась, деревья давали меньший прирост, но более плотную древесину. Подобные самобытные технологии повышали устойчивость насаждений к ветру и почвенной эрозии, характерным для крутого волжского склона. К тому же в засушливые годы, которые были не редкостью для Среднего Поволжья, в загущенных садах дольше задерживалась влага, хотя в годы с повышенным увлажнением такие сады и страдали от грибковых заболеваний. С этим соглашалась и специалист-миколог Департамента земледелия Е. А. Дьяконова: «Действительно, в Симбирской губернии, где садоводу приходится выбирать между бесплодием садов от густоты кроны и осыпанием завязи от засухи, вряд ли применимы положения, выработанные наукой садоводства для более ровного климата. Поэтому, наряду с подбором сортов, местные садовладельцы должны будут заняться и разработкой способов ухода за садами, характерными для данного района, в котором вековой опыт крестьян со времен Олеа-рия будет удачно сочетаться с последним словом науки» [5].

Яблоневые деревья в местных садах не отличались качеством плодов. Лишь южнее Симбирска, на восточных склонах Волги в селах Кремёнки, Криуши, Новодевичье, родились яблоки отличного качества и разных пород: «черное дерево», «анисовые», «скрут», «хорошавка». На местных базарах можно было купить как щипанцы (доспевшие и собранные вовремя яблоки), так и падаль, которая шла «татарам и чувашам». Груши и сливы в губернии были большей частью привозные, продавались счетом – десятками и сотнями.

При недостатке на местном рынке фруктов ежегодно в верховые города по Волге и Каме пароходами из Симбирска отправляли яблоки сотнями тысяч пудов. Жители некоторых сел, таких как Куроедово и Кондраты, сами отвозили свежие и моченые яблоки в Сибирь, меняя их на шерсть, шкурки и другие предметы. За пуд яблок им платили два рубля серебром.

Что касается выбора сортов, то здесь большую роль играл не столько местный климат, сколько народные традиции. Среди крестьян-садоводов в Симбирской губернии, как уже говорилось выше, было много раскольников, которые свято соблюдали посты. Поэтому, выбирая сорта яблок для своих садов, они ориентировались на время созревания плодов, их пригодность к сушке, мочке, хранению. Предпочтение отдавалось сортам, созревавшим ближе к Яблочному Спасу. Такими сортами являлись анис, «репка», «хорошавка». Эти яблоки плохо хранились, но зато годились в мочку и сушку. А плотная мякоть аниса не разваривалась при варке варенья. Анис вообще называли «королем симбирских садов». Деревца аниса росли в саду у каждого садовода. Очень распространен был в местных садах «крестовый мальт». В мочке он превосходил даже анисы и антоновку. К тому же он был очень устойчив к повреждению паршой и другими болезнями. Некоторые сорта яблок были распространены лишь в отдельных уездах, как «репка» в Сызранском уезде. Отмечая эту особенность сортового состава симбирских садов, А. С. Кабанов писал: «Только традициями раскольников

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013

можно объяснить, почему накопились и сохранились в наших садах такие сорта, которых нет даже в лучших плодовых питомниках. Наших “цареградского”, “агафонов”, некоторых сортов “скрута” нет нигде в продаже» [5].

В годы правления Александра III экономическая политика правительства была направлена в первую очередь на ускорение хозяйственного развития страны. Министр финансов Н. Х. Бунге ориентировался на расширение внутреннего рынка, поднятие сельского хозяйства и промышленности, упрочение положения средних слоев населения. Для осуществления задуманного правительством был разработан целый ряд мер, в том числе в области сельского хозяйства и в каждой из его отраслей. Упор в первую очередь делался на развитие полеводства и животноводства, но к началу ХХ в. правительство заинтересовалось и состоянием садоводства в тех губерниях, включая и Симбирскую, где оно было особенно развито.

Получив согласие симбирского губернатора В. Н. Акинфова, Департамент земледелия в мае 1900 г. выслал в губернию 525 экземпляров опросных листов по садоводству, попросив Симбирский статистический комитет разослать их по уездам, а после заполнения передать специалисту по садоводству статскому советнику В. В. Пашкевичу, направленному в Симбирск Министерством земледелия для изучения садоводства [6]. Но приехавший специалист не пожелал довольствоваться только опросными листами, он сам захотел осмотреть некоторые сады губернии. Губернатором было дано распоряжение полицмейстерам и уездным исправникам «…по прибытии г. Пашкевича оказывать ему всякое законное содействие к успешному выполнению возложенного на него поручения» [7]. Это поручение В. В. Пашкевич исполнил бо- лее чем добросовестно. В своем научном труде «Плодоводство в Симбирской губернии» он очень подробно и всесторонне охарактеризовал садоводство края. По статистическим данным, предоставленным В. В. Пашкевичу губернским статистическим комитетом, к началу ХХ в. в губернии было 22 523 крестьянских сада при числе крестьянских дворов 229 996, то есть среднестатистический сад имело каждое десятое хозяйство губернии [8, с. 421].

После тщательного исследования В. В. Пашкевичем симбирского садоводства им была составлена сравнительная таблица с уточненными данными по количеству и площади садов в каждом из уездов губернии по состоянию на 1900 г. (табл. 1).

В. В. Пашкевич констатировал, что наиболее крупные старые сады, разведенные в 50-е гг. ХIХ в. и уже пришедшие в упадок, имели землевладельцы и купцы. У крестьян сады по площади были меньше. Тем не менее встречались целые селения, где жители занимались промышленным садоводством. В Курмыш-ском уезде это деревни Ягодная и Козловка, несколько деревень в Сызранском и Алатыр-ском уездах. Но особенно богаты садами были приволжские села Симбирского уезда, расположенные на так называемых Арбугинских землях [9], относящихся с XVII в. к дворцовому ведомству. Уже в 1669 г. здесь существовало пять слобод: Кремёнковская, Криушинская, Шилов-ская, Тушнинская и Ключищинская, а в 1678 г. к ним добавилась Панская Слобода, населенная поляками, взятыми в плен под Смоленском. Села занимали гористую с глубокими оврагами местность с бедной почвой, малопригодной для успешного ведения полеводства. Из-за земли крестьяне арбугинских сел часто ссорились и судились не только между собой, но и с кре-

Таблица 1

Сравнительная таблица с уточненными данными по количеству и площади садов в каждом из уездов губернии по состоянию на 1900 г. [8, с. 299]

|

Уезды Симбирской губернии |

Количество садов |

Площадь садов |

|

Симбирский |

5094 |

4581 дес. 288 саж. |

|

Сенгилеевский |

1433 |

399 дес. 1010 саж. |

|

Карсунский |

1621 |

328 дес. 1168 саж. |

|

Буинский |

343 |

97 дес. 1284 саж. |

|

Алатырский |

5930 |

484 дес. 1965 саж. |

|

Ардатовский |

5679 |

565 дес. 2338 саж. |

|

Курмышский |

3229 |

455 дес. 1214 саж. |

|

Сызранский |

3015 |

1236 дес. 175 саж. |

|

Итого |

26 344 |

8149 дес. 87 саж. |

стьянами соседних селений (Красный Яр, Кай-белы, Крестовые Городищи), расположенных на луговой стороне Волги в Ставропольском уезде (в 1851 г. вошел в Самарскую губернию). Споры немного утихли после отмены крепостного права, когда границы владений были точно определены. Но не везде. 28 августа 1871 г. во время посещения Симбирска Александром II, когда карета императора проезжала по свияжскому мосту, его коляску неожиданно остановили бросившиеся на колени крестьяне из Кремёнок. Они просили императора помочь им с разделом земли, предназначенной под внеу-садебные сады, которая им была выделена в самых неудобных местах. По словам очевидцев, государь рассердился на просителей и проехал мимо [10].

Названные приволжские села были особенно богаты садами.

В 1900 г. в селе Криуши при 511 дворах насчитывалось 30 усадебных и 300 внеусадеб-ных садов общей площадью 665 десятин. Земля под сады в Криушах была разделена еще в 1892 г. по полдесятины на 1020 душ крестьян, но после этого крестьянами были сделаны «захваты» общественной неудобной земли. К ней относился большой разветвленный овраг, тянувшийся на восемь верст от Криуш. Внеуса-дебные сады расходились как по самому оврагу, так и по его разветвлениям. В тесном овраге они были так же плохи, как и в овражистой местности Панской Слободы, и многие из них уже погибали, а земля была заброшена. Зато использовались низовья оврага, где было больше влаги и где криушинцы выращивали капусту.

Самым большим в Тушнинской волости по числу дворов считалось село Шиловка, в котором в начале ХХ в. было 775 дворов. До затопления водохранилищем оно располагалось на самом берегу реки. С юго-восточной стороны село отделялось от высокого горного увала таким же глубоким оврагом, зауженным ближе к Волге, с крутыми обрывистыми склонами, малопригодными для разведения садов. Но дальше от реки овраг расширялся, склоны его становились более пологими и сады на них росли гуще. На дне оврага рядом с ручьем шиловские крестьяне, так же как и криушинцы, растили тыкву, огурцы и другие овощи. Занимались они и разными промыслами.

Исследователь местной старины П. Л. Мартынов писал: «Вследствие плохого качества надельной земли в селе Шиловка весьма развита промышленная жизнь. Население здесь занимается преимущественно садоводством; садов очень много, размером от полудесятины до двух десятин; сады тянутся по берегу Волги на несколько верст выше села и ниже села, из всего количества усадебной земли около 200 десятин под садами. В садах растут почти одни яблони, других фруктовых деревьев мало. У шиловского крестьянина среднего достатка: хорошая, просторная изба, три лошади, три коровы, овец до 20 голов и сад. Более половины домохозяев имеют по одному саду, но у некоторых по два, а у шестерых даже по три. С них они получают доход до двух тысяч рублей в год» [11]. В 1864 и 1884 гг. неудобные земли в Шилов-ке были разделены подушно по одной десятине на ревизскую душу, считая и приусадебные земли. Преобладающими сортами яблок в местных садах были анис алый и серый, «хорошавка», «скрут» белый и частью «цареградское». Сверх того встречалось «черное дерево», апорт и некоторые другие сорта. Уход за садами состоял в сплошной перекопке с промежуточной посадкой разных огородных овощей, подсолнечника, картофеля и неизменной тыквы.

Не все шиловские жители сами занимались садоводством. Некоторые предпочитали перепродавать свои участки или обменивать хорошую садовую землю на обычную полевую. Сельчане побогаче ссужали денег тем, кто победнее, под залог их садов, оформляя сделку через расписку у сельского старосты, который заменял в селе нотариуса. Отдельные садовладельцы сдавали сады арендаторам, имея с аренды неплохой доход. Например, купец Пы-рочкин брал в урожайные годы за один сад до двух тысяч руб., Осипов получал от аренды 1200 руб., а крестьянин А. Романычев – от 800 до 1000 руб., он имел и небольшой питомник, из которого продавал до 500 штук присадок.

Чуть в стороне от вышеуказанных сел находилось село Тушна. В 1900 г. в нем насчитывалось 650 дворов, 40 усадебных и 150 вне-усадебных садов. Сады были еще молодые, и садовое дело здесь только начинало развиваться.

Село Кремёнки Ключищинской волости было ближайшим к Симбирску (с 1978 г. вошло в черту г. Новоульяновска). В 1900 г. в селе насчитывалось 514 хозяйских дворов, при которых было около 200 усадебных садов размерами от 200 до 1200 квадратных саженей. Кроме этого, все дворы имели внеусадебные сады на надельной земле, разделенной по числу ревизских душ на садовые участки в обмен на полевые наделы. Но многие хозяева, не желая заниматься садоводством, а другие по нужде продавали свои садовые участки односельчанам-садоводам, и, таким образом, в одних руках часто под садами сосредоточивалось по два, три и более участков. Число внеусадеб-ных садов в Кремёнках доходило до тысячи. Иногда сады одного и того же хозяина отстояли друг от друга на значительное расстояние, но с этими трудностями крестьянам приходилось мириться. Все внеусадебные сады простирались по овражистым склонам долины Волги

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013

и были обращены к востоку и северо-востоку. Сады тянулись по обе стороны от села на три версты вниз и вверх по течению Волги, и общая их береговая полоса составляла более восьми верст. «Это целый лес плодовых деревьев, над вершинами коих, то там, то сям, выставляются крыши сторожевых домиков и сараев», – писал В. В. Пашкевич.

Отметил он общие особенности для всех кременковских садов. Они не были разгорожены, а отделялись друг от друга межами и имели общую ограду. В них отсутствовал полив. Хотя в Кремёнках имелся водопровод, проведенный с довольно отдаленных, окружающих село гор, но вода, собираемая в особые баки, расставленные на улицах села, использовалась только для хозяйственных нужд, ею не пользовались для поливки садов. Большинство садов из-за недостаточного ухода было заражено златогузкой, непарным шелкопрядом и другими вредителями, а также подвержено грибковым болезнями. Для борьбы с вредителями отдельные садоводы пытались опрыскивать деревья садовыми шприцами с мышьяком, но только повреждали деревья. Видя это, В. В. Пашкевич прочел им лекцию с демонстрацией опрыскивателя Вермореля и научил садовладельцев обращаться с ним. Слушать его собралось более 50 человек, и «…опрыскива-тель заинтересовал некоторых из них, несмотря на цену аппарата в 20 рублей».

Кроме садов, 320 десятин земли в Кре-мёнках было занято промышленными огородами, в которых сельчане разводили огурцы, капусту и прочие овощи, сбывая их в Симбирске и по окрестным селам, где не было садов и огородов [8, с. 86–91].

Чуть ниже Кремёнок по течению Волги, на склоне берегового кряжа, стоит село Панская Слобода, также некогда замечательное своими садами. Выше говорилось, что основано село было пленными поляками. Первое время они находились на особом положении, им не нужно было пахать государственной пашни, в обязанности польских поселенцев входила охрана края от внешней опасности. Позднее население слободы ассимилировалось, обрусело, и их занятия мало чем отличались от занятий крестьян из соседних удельных сел.

В начале ХХ в. в Панской Слободе при наличии 242 дворов имелось 400 внеусадеб-ных садов, так что на каждый двор, так же как в Кремёнках, приходится иногда по два и по три сада. И здесь сады занимали худшие по качеству почв места. После отмены крепостного права вся неудобная земля сельчан вошла в общий земельный фонд и была поделена подушно. На каждую ревизскую душу отводилось по две тысячи квадратных саженей.

Но не все это пространство занимали сады. Кто-то занял землю под огородные культуры, у некоторых она лежала порожняком.

Большинство садов в Панской Слободе было разбито по юго-восточным склонам оврага, тянущегося от Волги на десятки верст. «Склоны оврага пересекаются выходами боковых оврагов. Местами у ребер склонов или на выдающихся буграх выходят меловые породы, белеющие среди зелени садов, – писал В. В. Пашкевич, – северо-западные склоны того же оврага также покрыты садами, общее впечатление от которых лучше, чем от садов юговосточного склона. Но урожайность этих садов ниже. Склоны оврага бедны родниками, что неблагополучно сказывается на состоянии садов. Но на дне оврага течет ручей, им и пользуются в случае необходимости садоводы, подвозя воду бочками. В садах распространена промежуточная посадка картофеля, огурцов, тыквы, реже моркови, свеклы и других овощей» [8].

Местные садоводы разводили также малину. В 1900 г. 400 пудов этой ягоды было отправлено из Панской Слободы на перерабатывающий завод в Солдатскую Ташлу для варки варенья.

В целом В. В. Пашкевич остался недоволен общим видом слободских садов. Он отметил, что большинство их остается без должного ухода. Многие старые сады были заброшены, задернованы, густы и довольно беспорядочны. Молодые сады крестьяне-садовладельцы часто разбивали на месте старых, выводя новые стволы из старых пней. «Стволы иногда имеют вид кустов, причем с некоторыми “фокусами” – один сук ствола прививают китайкой, а другой – цареградским. Деревьев этого последнего сорта довольно много», – писал В. В. Пашкевич [8]. Кроме яблок в садах крестьян изредка встречались одно-два дерева мелких груш, но они почти не давали плодов. В саду у Г. М. Красильникова и некоторых других садоводов встретилась В. В. Пашкевичу красная слива, которая давала приличный урожай, и, по его мнению, ее здесь можно было разводить в промышленных масштабах.

Посадочный материал садоводы Панской Слободы предпочитали готовить сами или покупать в небольших питомниках у односельчан. Такие питомники (не более 500 саженцев) имелись у крестьян М. И. Щуплико-ва, Т. Н. Солуянова, В. Р. Зоткина, М. М. Маслюкова, С. М. Маркелова и др.

Часто жители сажали промежуточные культуры – лук, картофель, огурцы, подсолнечник и даже гречиху, но больше всего выращивали тыквы и вели заготовку ее семян. Ежегодно из Панской Слободы вывозилось до трех тысяч пудов тыквенных семян на базары и ярмарки Симбирской губернии.

При обилии садов в Кремёнках и Панской Слободе в соседних селах Ключищинской волости их было в разы меньше. Для сравнения В. В. Пашкевич привел цифры: в селе Большие Ключищи при 758 дворах было только 15 вне-усадебных садов общей площадью 10 десятин; в деревне Кувшиновка с 46 дворами было всего два внеусадебных сада; село Елшанка и деревня Карповский выселок вовсе были лишены садов [8, с. 91–95].

На крестьянское садоводство Среднего Поволжья Департамент земледелия России вначале почти не обращал внимания, но в конце ХIХ в., после неудач в садоводстве по западноевропейскому образцу, вынужден был признать, что поволжское садоводство «…до-стойный пример для подражания, где выбор сортов и культур соответствует климату». Действительно, многие волжские сорта, сформированные на основе дикорастущих плодовых растений, были устойчивы в местных погодных условиях. Происхождением поволжских сортов в те годы занимался ученый-ботаник и плодовод А. Д. Воейков, проживавший постоянно в Сызранском уезде в собственном имении при селе Самайкино, создавший первый в губернии научно-акклиматизационный питомник. В 1908 г. он, обследуя окрестности одного из сел Сызранского уезда, увидел заросли крупноплодной степной вишни, откуда местные крестьяне брали саженцы в свои сады и таким образом создали новый сорт вишни «стекляр-ка». В Старых Костычах того же уезда солдат Кисляков нашел и перенес в свой сад экземпляр степной вишни и вывел сорт «кисляков-ка», который быстро распространился по всему уезду. Здесь же появились сорта «морель ранняя», «белибейка», «кудрявка» [12].

Изучению поволжских сортов плодовых культур также посвятил более тридцати лет учитель словесности Симбирского городского училища С. С. Рогозин (рис. 1). На Завья-ловском спуске (ныне Пролетарский спуск) он имел образцовый сад с питомником, где проводил опыты по испытанию сортов яблок и груш, вывел разновидность сорта груши «бессемянка». Он обратил внимание на основную особенность садов Поволжья – их разнообразный сортовой состав со множеством разновидностей внутри сортов. Так, самый популярный сорт яблок анис имел десять разновидностей. Большинство местных сортов отличалось низкими вкусовыми качествами, но встречались и превосходные, как анис алый и полосатый. Плоды этих сортов составляли основу вывоза в Верхнее Поволжье и Приуралье. Рогозиным было написано четырнадцать отдельных брошюр по садоводству. Один из главных его трудов – «Поволжская помология для практиков» – выдержал три издания.

Рис. 1.

Симбирский садовод С. С. Рогозин

(фото из фондов

ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И. А. Гончарова»)

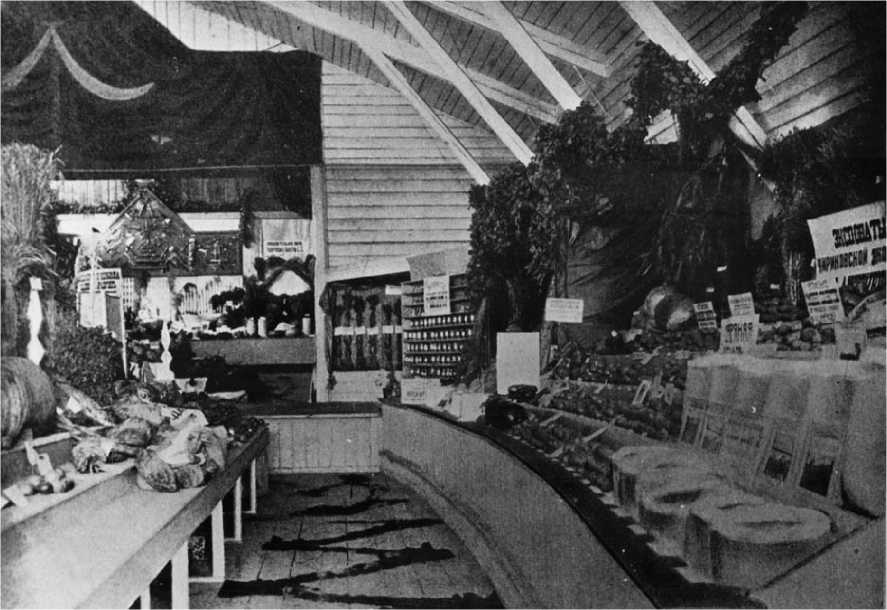

Расцвет садоводства в губернии пришелся на первые десятилетия ХХ в. С 1900 по 1916 гг. садоводство в крае развивалось небывалыми темпами (рис. 2). Этому способствовала земельная реформа, предпринятая в 1906 г. правительством премьер-министра П. А. Столыпина, направленная на разрушение крестьянского общинного землевладения, развитие единоличных и хуторских хозяйств. При этом был разработан целый ряд мер по оказанию правительством агрономической помощи населению страны на всех этапах земельной реформы. Садоводство как одна из сельскохозяйственных отраслей тоже не осталось без внимания.

В Симбирскую губернию, где им занимались значительные массы населения, были направлены на постоянную работу правительственные инструкторы по садоводству: В. А. Ка-теев, Б. А. Витт, С. И. Клеверов, С. Г. Толкунов. Все они находились в подчинении инспектора сельского хозяйства Н. П. Надеждинского, за каждым было закреплено по два соседних уезда (всего в Симбирской губернии было восемь уездов. – Т. Г. ). В обязанности инструкторов входило оказание в соответствии с заявлениями садовладельцев консультационной помощи садоводам губернии, чтение лекций по садоводству для крестьян, устройство показательных мероприятий в садах по правильно-

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013

му уходу за ними, обучение навыкам борьбы с вредителями садовых культур, распространение садоводческой литературы между садоводами и многое другое.

В оказании помощи российскому крестьянству принимали участие и железнодорожные службы. В 1914 г. по Московско-Казанской железной дороге (опыт позаимствовали в Америке. – Т. Г. ) был пущен «агрономический поезд» из пяти вагонов. Ходил он с марта по май, сутки стоял на крупных станциях. В одном из вагонов, вмещавшем 70 человек, московские агрономы читали лекции по всем отраслям сельского хозяйства, в том числе и по садоводству. Два других вагона напоминали выставку на колесах. Там были представлены муляжи новых лучших сортов плодов и овощей, снопы зерновых, новейший садоводческий и хозяйственный мелкий инвентарь, гербарные листы с болезнями растений и многое другое. В двух последних вагонах везли скот и птицу перспективных пород. Через агронома тут же можно было сразу заказать семена или саженцы любого из предлагаемых сортов полевых, садовых или огородных культур [13].

Заботилось правительство и о постановке сельскохозяйственного образования в губернии. Для этого была расширена сеть сельскохозяйственных школ, в том числе и садоводческих, организованы садоводческие курсы. Из всех типов учебных заведений в Симбирской губернии получили развитие низшие практические школы, которые готовили рабочих-практиков по разным отраслям сельского хозяйства для работы в частных хозяйствах.

Первая школа под названием «Низшая сельскохозяйственная школа I разряда» была открыта в Симбирске 6 октября 1896 г. при ферме Губернского земства в с. Вырыпаевка. Среди прочих предметов здесь присутствовало и садоводство. Зимой оно включало теоретический курс, летом – занятия по овладению практическими навыками по уходу за садом, питомником, оранжереей, цветниками, по способам съемки и хранения плодов, изготовлению упаковочного материала. Симбирское губернское земство на содержание школы выделяло в первый год 2000 руб., а начиная с 1897 г. – по 4230 руб. [14].

Частная практическая школа садоводства и садовых рабочих была открыта 1 мая 1901 г. в Карсунском уезде в сельце Шилов-ка близ Языкова в имении землевладельца Ю. Н. Языкова [15]. По уставу школы, разработанному на основе типового, в нее принимались крестьянские дети не моложе 14 лет, знавшие грамоту. В 1902 г. Ю. Н. Языков отказал в приеме нескольким подросткам, детям мещан и дьячков, настаивая на том, что создал школу именно для крестьян, чтобы «…приобщить их к садовой и огородной культуре» [16]. Очень скоро Языковская школа стала считаться образцово-показательной в губернии. Но в 1909 г. Ю. Н. Языков из-за пошатнувшегося здоровья передал ее в ведение Симбирского уездного земства, оставив за собой звание почетного попечителя школы. Земство посчитало необходимым перевести школу садоводства, сохранив за ней название «Языковская», ближе к городу, в село Вырыпаевку, на сельскохозяйственную ферму губернского земства, что и было сделано в 1911 г. [17].

Чуть позже открылась школа садоводства в Ардатовском земском имении (бывшее кн. Куракина) [18]. А в 1906 г. ученый-садовод А. Д. Воейков учредил частную школу садовых рабочих при собственном питомнике на хуторе Холмы Сызранского уезда.

В самом губернском городе при Симбирском исправительном приюте для несовершеннолетних существовали двухгодичные курсы садоводства и огородничества. Их вел известный в городе специалист Л. В. Иванов. Во многих школах и училищах губернии был введен годичный курс обучения садоводству, а в летнее время земство устраивало двухмесячную подготовку по садоводству учителей народных училищ.

Одним из необходимых условий для развития садоводства всегда является обеспеченность посадочным материалом. Губернский отдел земледелия закупал в лучших симбирских питомниках саженцы и семена и бесплатно рассылал их по школам губернии [19]. Так, в 1910 г. на средства, отпущенные Департаментом земледелия, земство закупило и разослало по 33 школьным садам губернии 2467 плодовых деревьев и кустарников, в 87 школ – коллекции семян овощей [20].

К этому времени в Симбирской губернии было организовано одиннадцать промышленных питомников: четыре земских, один общественный, один удельный и пять частных. Они поставляли для симбирских садов главную массу саженцев яблок сортов анис, «мальт», «черное дерево», «хорошавка», а также груши сортов «московская», «бессемянка», «бергамот», «лимонная», «квасная». Но спрос на саженцы превышал предложение. Поэтому многие садоводы выписывали посадочный материал из питомников Петербурга, Москвы, Воронежа, Хвалынска, Тамбова, Саратова.

В Симбирском уезде в слободах Мостовая и Панская, в селах Кремёнки, Шиловка и Криуши были небольшие питомники у крестьян. Подобные питомники имелись в Сызранском (село Костычи), Сенгилеевском (села Елаур и Новодевичье), Алатырском (села Канабеево и Промзино), Карсунском (села Анненково, Чуфа-рово и Коржевка), Ардатовском (село Талызи-

Рис. 2.

Экспонаты павильона садоводства

Симбирской губернской выставки садоводства и огородничества 1910 г.

(фото из фондов ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И. А. Гончарова»)

но), Курмышском (села Ягодное и Теплый Стан) уездах. В селе Теплый Стан питомник содержал дьякон местного прихода, он продавал из него ежегодно до 300 саженцев плодовых деревьев. Большинство же питомников губернии были небольшими и были рассчитаны на собственные потребности [8, с. 397].

Главным плодовым деревом в питомниках, как и в симбирских садах, являлась яблоня – 94,5 % всех насаждений, за ней шли вишня и слива – 5 %, ягодники (земляника, малина, смородина) – 2 % и груша – 0,5 %.

Но даже при наличии питомников не все крестьяне-садовладельцы имели средства на закупку саженцев и семян. Поэтому в 1910 г. губернским земством было бесплатно роздано 5149 саженцев плодовых деревьев и кустарников и 238 коллекций сортов семян огородных культур двум с половиной тысячам крестьян-единоличников, переселенцам на хутора и в отруба. На все это было затрачено около 1640 руб. [20].

Принимая помощь государства, сами садовладельцы тоже не сидели сложа руки. С начала ХХ в. в крупных садоводческих центрах стали организовываться садовые общества: в 1900 г. – в Симбирске, в 1905 г. – в Сызрани. После 1910 г. они появились в некоторых приволжских селах. 23 сентября 1911 г. кре- стьяне Панской Слободы по примеру симбирских и сызранских садоводов получили разрешение губернатора на открытие садово-огородного общества [21]. Возникшее общество быстро развернуло свою деятельность. При содействии губернского инспектора сельского хозяйства Н. П. Надеждинского на средства Департамента земледелия в 1912 г. при обществе был открыт прокатный пункт, оборудованный всем, что было на первых порах необходимо садоводам и что каждый в отдельности не мог себе приобрести. Средства общества формировались из членских взносов, разовой помощи Симбирского общества сельского хозяйства (в 1915 г. она составила 50 руб.), а также от продажи семян хлебов и знаменитой кременковской тыквы [22].

Но обеспечение инвентарем – половина дела, необходимо было обучить крестьян правильным методам ведения садоводства и огородничества. Это являлось главной задачей инструктора С. И. Клеверова. С энтузиазмом он взялся за проведение краткосрочных курсов и бесед по садоводству, плодоводству и огородничеству для членов общества посредством «волшебного фонаря» (светоскопа), плакатов, стенных таблиц-картин и моделей плодов, изготовленных из парафина. При обществе открылись музей и библиотека.

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013

Клеверов С. И. следил, чтобы при обучении крестьян азам садоводства и огородничества теория не расходилась с практикой. У трех крестьян в селах Панская Слобода, Кремёнки и Криуши он устроил показательные сады, в них проводил практические занятия, на которых учил крестьян узнавать «в лицо» садовых вредителей и уметь с ними бороться. Уездное земство предлагало даже открыть школу плодоводства в этом районе развитого садоводства. «Между тем нужда в специальной школе всеми признается, не только в вверенном мне участке с 5000 десятинами садов, – писал губернатору Д. Н. Дубасову земский начальник 1 участка Симбирского уезда Д. А. Халкиопов, – но в целом Поволжье, где десятки тысяч десятин с садами сомкнулись неразрывной цепью, а потому школа садоводства является неотложной, жгучей нуждой края уже по одному тому, что недоборы крестьянами-садовладельцами со своих садов последние годы стали хроническим явлением, вне всякого сомнения, по неумению вести правильно садовое хозяйство». С одобрения губернатора симбирский вице-губернатор П. П. Шиловский повел переписку с Департаментом земледелия по этому вопросу. В ответ Департамент сослался на уже имеющуюся в уезде Языковскую школу садовых рабочих и предлагал дополнительно устроить в Шиловке теоретические курсы, которые будет вести инструктор по садоводству. Департамент земледелия приводил свои доводы, считая, что польза от школы скажется не сразу, да и то на молодом поколении, «…между тем как рациональные знания по садоводству нужны сейчас массе крестьянского населения» [23]. В итоге было решено перевести из Вырыпаевки Языковскую школу в Шиловку Тушнинской волости поближе к основному садоводческому району губернии.

Когда поспевал урожай в приволжских селах Кремёнки, Панская Слобода, Шиловка и других, во многих домах селились перекупщики с «верховых» волжских городов. В эти дни сельчане целыми семьями, от мала до велика, выходили на сбор яблок. В садах прямо на земле расстилались рогожи, на которые осторожно складывали сорванные яблоки, потом их раскладывали по ящикам и вывозили на волжскую пристань, где они лежали в ожидании погрузки. Один из очевидцев писал: «Поистине интересную особенность представляет нынешняя пристанская жизнь в сравнении с той, что царила в прежние времена. Дельцы купли и продажи обычно обильно “обмывали завершение сделок”. Пиво и вино лилось рекой, и зачастую заработки многих бесследно исчезали. Теперь не то, все протекает осмысленно, деловито, а главное по-человечески» [24]. Но была у симбирских садоводов одна слабинка – плоды сваливали в ящики, не переклады- вая их стружкой и не сортируя. К потребителю они приходили «мусором». Это являлось причиной отказа некоторых крупных перекупщиков от сотрудничества с симбирянами. Так, петербургский оптовик купец Шалабанов начал было закупать в Симбирске яблоки, но, промучившись несколько лет, навсегда отказался иметь дело с местными садоводами.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что перед революцией в Симбирской губернии выделялись два крупных плодоводческих района. Приволжский, где сады площадью в 12 тыс. десятин тянулись узкой нагорной полосой в 350 верст по правому берегу Волги. Второй район площадью в 2,5 тыс. десятин находился в Ардатовском, Алатырском и Карсун-ском уездах. Этот район не имел сплошного массива садов, и плодовые насаждения были разбросаны без определенного порядка. Общая производительность садов по губернии в год составляла в среднем свыше 4 млн пудов, из которых 1,5 млн пудов потребляла сама губерния (в основном Симбирск и уездные города) и 2,5 млн пудов вывозилось по рекам Волге, Каме, Белой в прикамские губернии и Сибирь по Самаро-Златоустовской и Волго-Бугульминской железным дорогам. К этому времени по развитию садоводства Симбирская губерния занимала второе место в Поволжье после Саратовской губернии.

При наличии большого количества ягод и фруктов в губернии сложилась как мелкая, кустарная, так и промышленная переработка садовой продукции. Существовало два завода по варке варенья с общим производством до 5 тыс. пудов в год. Два завода изготавливали до 40 тыс. пудов в год пастилы, в основном из падалицы. На четырех ягодно-плодовых винодельнях в год производили до 8–10 тыс. ведер вина. Сверх того 15 тыс. пудов фруктов высушивалось и ежегодно сбывалось на сборных ярмарках в разных местах губернии, в том числе и в Симбирске [25]. В городе для фруктовой торговли были отведены специальные места – лавки в Молочном переулке. В 1912 г. городская управа признала это место не совсем подходящим и выделила 35 тыс. руб. на постройку новых деревянных торговых рядов для продажи фруктов, ягод и зелени позади южного корпуса Гостиного двора. Там было выстроено два легких деревянных корпуса по 24 лавки в каждом с торговлей на обе стороны. Кроме этого, были установлены столы под навесом для приносной торговли фруктами. Ими разрешалось пользоваться бесплатно, вести торговлю ежедневно, но только до 10 часов утра [26].

К 1916 г. садами в губернии было занято 14 578 десятин земли. Ежегодно прирост площади садов составлял в среднем 470 десятин, и лишь за счет крестьянских садов.

-

1. Аржанцев Б. В. От нищего до воеводы. Ульяновск, 2002. С. 113.

-

2. Гуркин В. А. На берегах Русского Нила. М., 2005.

-

3. Липинский А. О. Материалы для географии и статистики России. Симбирская губерния. Ч. 1. СПб., 1868. С. 429.

-

4. Дьяконова Е. А. Из впечатлений о Симбирской губернии // Вестн. садоводства, плодоводства и огородничества. СПб., 1913. № 41.

-

5. Кабанов А. С. О выборе сортов яблок для Симбирской губернии. Симбирск, 1904.

-

6. ГАУО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 142.

-

7. ГАУО. Ф. 76. Оп. 2. Д. 1265. Л. 23.

-

8. Пашкевич В. В. Плодоводство России. Вып. VII. Плодоводство в Симбирской губернии. СПб., 1904.

-

9. Когда-то здесь стоял город Арбугим (Арбухим), названный по имени его правителя, разрушен Тамерланом.

-

10. Сивопляс И. Э. Высочайшие визиты // Мономах. 2008. № 2. С. 7.

-

11. Мартынов П. Л. Селения Симбирского уезда. Симбирск, 1904. С. 36.

-

12. Рогозин С. С. Поволжская помология. Сенги-лей, 1924. С. 95.

-

13. Агрономический поезд // Симбирский хозяин. 1914. № 2.

-

14. Вестник губернского земства. Симбирск, 1897. № 10. С. 97.

-

15. ГАУО. Ф. 50. Оп. 1. Д. 213. Л. 51 об.

-

16. ГАУО. Ф. 46. Оп. 2. Д. 183.

-

17. ГАУО. Ф. 50. Оп. 1. Д. 213. Л. 201.

-

18. ГАУО. Ф. 46. Оп. 10. Д. 63. Л. 8.

-

19. Громова Т. А. Сельскохозяйственное образование в Симбирской губернии в конце XIX – начале ХХ веков // Сб. материалов науч. конф., посвященной 190-летию Симбирской губернской гимназии. Ульяновск, 1999. С. 65–88.

-

20. ГАУО. Ф. 50. Оп. 1. Д. 9.

-

21. ГАУО. Ф. 50. Оп. 1. Д. 4. Л. 236.

-

22. ГАУО. Ф. 50. Оп. 1. Д. 114.

-

23. ГАУО. Ф. 76. Оп. 2. Д. 1714.

-

24. Иванов Л. В. Вести из садового района Среднего Поволжья // Симбирский хозяин. 1916. № 9–10.

-

25. Громова Т. А. Садоводство в Симбирской губернии (до 1917 г.) // Симбирский вестн. Вып. II. Ульяновск, 1994. С. 212.

-

26. ГАУО. Ф. 137. Оп. 37. Л. 291. Л. 1–2. В народе торговые места за южным корпусом Гостиного двора называлось дворянским базаром, так как покупка довольно дорогих фруктов и овощей была по карману только самым обеспеченным горожанам – дворянам и купцам.

Список литературы К истории развития крестьянского садоводства в Симбирской губернии

- Аржанцев Б.В. От нищего до воеводы. Ульяновск, 2002. С. 113.

- Гуркин В.А. На берегах Русского Нила. М., 2005.

- Липинский А.О. Материалы для географии и статистики России. Симбирская губерния. Ч. 1. СПб., 1868. С. 429.

- Дьяконова Е.А. Из впечатлений о Симбирской губернии//Вестн. садоводства, плодоводства и огородничества. СПб., 1913. № 41.

- Кабанов А. С. О выборе сортов яблок для Симбирской губернии. Симбирск, 1904.

- ГАУО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 142.

- ГАУО. Ф. 76. Оп. 2. Д. 1265. Л. 23.

- Пашкевич В. В. Плодоводство России. Вып. VII. Плодоводство в Симбирской губернии. СПб., 1904.

- Когда-то здесь стоял город Арбугим (Арбухим), названный по имени его правителя, разрушен Тамерланом.

- Сивопляс И.Э. Высочайшие визиты//Мономах. 2008. № 2. С. 7.

- Мартынов П.Л. Селения Симбирского уезда. Симбирск, 1904. С. 36.

- Рогозин С.С. Поволжская помология. Сенги-лей, 1924. С. 95.

- Агрономический поезд//Симбирский хозяин. 1914. № 2.

- Вестник губернского земства. Симбирск, 1897. № 10. С. 97.

- ГАУО. Ф. 50. Оп. 1. Д. 213. Л. 51 об.

- ГАУО. Ф. 46. Оп. 2. Д. 183.

- ГАУО. Ф. 50. Оп. 1. Д. 213. Л. 201.

- ГАУО. Ф. 46. Оп. 10. Д. 63. Л. 8.

- Громова Т.А. Сельскохозяйственное образование в Симбирской губернии в конце XIX -начале ХХ веков//Сб. материалов науч. конф., посвященной 190-летию Симбирской губернской гимназии. Ульяновск, 1999. С. 65-88.

- ГАУО. Ф. 50. Оп. 1. Д. 9.

- ГАУО. Ф. 50. Оп. 1. Д. 4. Л. 236.

- ГАУО. Ф. 50. Оп. 1. Д. 114.

- ГАУО. Ф. 76. Оп. 2. Д. 1714.

- Иванов Л.В. Вести из садового района Среднего Поволжья//Симбирский хозяин. 1916. № 9-10.

- Громова Т.А. Садоводство в Симбирской губернии (до 1917 г.)//Симбирский вестн. Вып. II. Ульяновск, 1994. С. 212.

- ГАУО. Ф. 137. Оп. 37. Л. 291. Л. 1-2. В народе торговые места за южным корпусом Гостиного двора называлось дворянским базаром, так как покупка довольно дорогих фруктов и овощей была по карману только самым обеспеченным горожанам -дворянам и купцам.