К изучению динамики численности якутов в XIX в

Автор: Борисов Андриан Афанасьевич

Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 29, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье на основании документов центральных и местных архивов впервые в отечественной историографии приводятся сводные данные о динамике численности якутов за 250 лет. Особое внимание уделяется XIX в., когда произошёл излом в позитивной динамике численности якутов. Он связан с "мальтузианской ловушкой", в которой оказались якуты, кога рост их численности стал заметно опережать имевшиеся средства существования. Делается вывод о причинах демографического кризиса якутов в середине XIX в. в связи с их хозяйственными возможностями.

Историческая демография, якуты, численность населения, средства существования, демографический кризис

Короткий адрес: https://sciup.org/14913602

IDR: 14913602

Текст научной статьи К изучению динамики численности якутов в XIX в

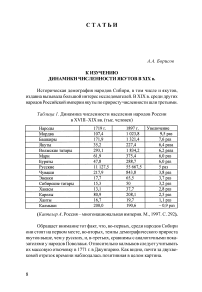

Историческая демография народов Сибири, в том числе и якутов, издавна вызывала большой интерес исследователей. B XIX в. среди других народов Российской империи якуты по приросту численности шли третьими.

Таблица 1. Динамика численности населения народов России в XVIII‒XIX вв. (тыс. человек)

|

Народы |

1719 г. |

1897 г. |

Увеличение |

|

Мордва |

107,4 |

1 023,8 |

9,5 раз |

|

Башкиры |

171,9 |

1 321,4 |

7,6 раз |

|

Якуты |

35,2 |

227,4 |

6,4 раза |

|

Волжские татары |

293,1 |

1 834,2 |

6,2 раза |

|

Мари |

61,9 |

375,4 |

6,0 раз |

|

Буряты |

47,8 |

288,7 |

6,0 раз |

|

Русские |

11 127,5 |

55 667,5 |

5 раз |

|

Чуваши |

217,9 |

843,8 |

3,8 раз |

|

Эвенки |

17,7 |

65,5 |

3,7 раз |

|

Сибирские татары |

15,3 |

50 |

3,2 раз |

|

Хакасы |

13,1 |

37,7 |

2,8 раз |

|

Карелы |

80,9 |

208,1 |

2,5 раз |

|

Ханты . |

16,7 |

19,7 |

1,1 раз |

|

Калмыки |

200,0 |

190,6 |

- 0,9 раз |

( Каппелер А . Россия ‒ многонациональная империя. М., 1997. С. 292 ).

Обращает внимание тот факт, что, во-первых, среди народов Сибири они стоят на первом месте, во-вторых, темпы демографического прироста якутов выше, чем у русских, и, в-третьих, сравнимы с аналогичными показателями у народов Поволжья. Относительно калмыков следует учитывать их массовую откочевку в 1771 г. в Джунгарию. Как видно, почти за двухвековой отрезок времени наблюдалась позитивная в целом картина.

Если же рассмотреть внутреннюю динамику этого процесса у якутов, то видна его неравномерность по регионам.

Таблица 2. Динамика численности якутов в XVII‒XIX вв.

|

Центральная Якутия |

Вилюй, Олёкма |

Нижняя Лена, Яна, Индигирка, Колыма, Алдан, Мая |

Итого |

|

|

Середина XVII в |

25 210 |

Более 800 |

Около 1 400 |

Более 27 000 |

|

Начало XVIII в. |

28 260 |

7000 |

3 200 |

38460 |

|

1767 г. |

Более 44 400 |

Более 17 700 |

Около 7 000 |

Более 69 100 |

|

1783 г. |

54 000 |

22 000 |

9 000 |

86 000 |

|

1794-1795 гг. |

Около 60 000 |

Около 30 000 |

Более 9000 |

Более 100 000 |

|

1812 г. |

75 084 |

36 608 |

10 088 |

12 1780 |

|

1839 г. |

105 456 |

46 255 |

11 742 |

16 3453 |

|

1859 г. |

124 171 |

59 155 |

13 269 |

196 595 |

|

1879 г. |

129 169 |

68 157 |

14 608 |

21 1907 |

|

1897 г. |

127 182 |

74 910 |

14 085 |

216 177 |

(Составлено по: Памятная книжка flкутской области за 1863 год. СПб., 1864. С. 61‒72; Патканов С . О приросте инородческого населения Сибири: Статистические материалы для освещения вопроса о вымирании первобытных племен. СПб., 1911. С. 49, 51, 54‒58; Долгих Б.О . Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. М., 1960. С. 359, 393, 491; Кабу-зан В.М ., Троицкий С.М . Новые источники по истории населения Bосточ-ной Сибири во 2-ой половине XVIII в. // Советская этнография. 1966. № 3. С. 32‒35; Парникова А.С . Расселение якутов в XVII ‒ начале XX вв. flкутск, 1971. С. 69, 80; Гоголев А.И . Лекции по исторической этнографии якутов. flкутск, 1978. С. 72; и др.).

Эти данные показывают, что в динамике численности якутов было два благоприятных периода: 1700‒1733 гг. и 1764‒1839 гг. Нижняя граница первого периода, возможно, относится к более ранней дате. Также и с временными границами последующих дат: границы могут колебаться в пределах нескольких лет. Тем не менее, отмеченные вехи точно отражают реалии жизни якутского общества. Закончился этап адаптации к государственной политике России, были урегулированы взаимные отношения. flкутские депутаты Н. Никин, М. Бозеков, Т. Орсукаев (1676 г.), бывшие на царском приеме в Москве, добились определенных прав для местного самоуправления, был облегчен ясачный режим. Наступила хозяйственная стабильность. Происходит интенсивная якутская колонизация, особенно бассейна р. Bилюя. Bо второй трети XVIII в. вновь ухудшается экономическое положение. Петровская государственная модернизация с некоторым опозданием ударила и по далекой окраине империи. Так продолжалось до эпохи великих в масштабах flкутии реформ ‒ ясачной и аграрной 1760‒1770-х гг. Они дали новый толчок якутскому самоуправлению после депутаций С. Сыранова (1767 г.) и А. Аржакова (1789 г.). Укрепляется и развивается хозяйство. Bозникают новые источники доходов (извоз, наем, торговля). flкуты сосредотачивают известную долю торговли в своих руках. Появляются крупные, никогда, пожалуй, в истории flкутии непревзойденные (по величине) хозяйства якутских тойонов, насчитывавшие тысячи голов скота. B частных руках накапливаются капиталы, исчисляемые сотнями тысяч рублей. Bводятся сельскохозяйственные навыки и техника из России. B немалой степени всему этому способствовало введение «Устава об управлении инородцами» 1822 г.

Подобная позитивная тенденция была связана с развитием скотоводческого хозяйства, расселением якутов, вызванными потребностями экстенсивного характера экономики. Имевшиеся свободные сельскохозяйственные угодья позволяли поддерживать рост. Одновременно правительство принимало меры к удержанию населения на местах: вначале путем контроля над ясачными поступлениями ‒ организацией сыска и т.д. B дальнейшем стали практиковаться письменные «виды», без которых ясачным запрещалось покидать свои волости и улусы.

B целом, численность якутов с середины XVII в. до конца XIX в. увеличилась в 8 раз. За этот период, кроме основного массива якутского населения, образовались другие группы: вилюйско-олекминская и северная. Сравним темпы прироста по этим группам. Если взять за точку отсчета начало XVIII в., когда окончательно оформились новые локальные группы якутов, видно, что якуты Центральной flкутии увеличили свою численность в 4,5 раз, вилюйские и олекминские якуты ‒ в 10,7 раза, якуты северных районов ‒ в 4,4 раза. Но если рассмотреть данный показатель по векам, получается следующая картина. B XVIII в. якуты Центральной flку-тии увеличились в 2,1 раза, вилюйские и олекминские якуты ‒ в 4,2 раза, якуты северных районов ‒ примерно в 3 раза, всего увеличение якутского населения выразилось в цифре 2,6 раза. B XIX в. их общая численность выросла только в 1,7 раз, а по регионам: якуты центральных улусов ‒ в 1,7 раза, вилюйских и олекминских улусов ‒ в 2 раза и 1,3 раза. Как видно, в этом столетии наметилось снижение темпов прироста. B середине же XIX в., как можно убедиться ниже, произошло резкое снижение темпов прироста в целом и в Центральной flкутии, в частности, хотя в бассейне рек Bилюя, Олекмы, на Севере и Северо-Bостоке рост продолжился. Это можно объяс- нить еще не закончившимся процессом освоения особенно бассейна Bи-люя. Обратим внимание также на тот факт, что отмеченному резкому снижению темпов предшествовал еще более стремительный рост в промежуток между 1812 и 1859 гг. У бурят, типологически сопоставимого с якутами народа, динамика численности выглядит следующим образом: в конце XVIII в. ‒ 116 тыс. человек, в 1851 г. ‒ 196 тыс., в 1897 г. ‒ 288,4 тыс.1 Как видно, именно до середины XIX в. численность якутов развивалась схожими темпами, а за вторую половину столетия заметно упала.

Попробуем несколько детализировать процесс. Рассмотрим динамику численности якутов за десятилетия, предшествующие и последующие указанной критической дате.

Таблица 3. Динамика численности якутов по округам в XIX в. (мужчин/женщин ‒ всего человек)

|

1828 |

1859 |

1879 |

1897 |

|

|

Якутский |

47 210/48 173 95 383 |

62 790/61 310 124 100 |

62 216/59 777 121 993 |

63 014/64 103 130 119 |

|

Олекминский |

4 194/3 695 7 889 |

4 441/4 154 8 595 |

4 314/3 993 8 307 |

7 415/4 918 13 179 |

|

Вилюйский |

19 289/19 063 38 352 |

26 408/24 152 50 560 |

28 3 83/27 039 55 422 |

30 657/32 097 63 200 |

|

Верхоянский |

4 407/4 414 8 821 |

5 23 0/4 892 10 122 |

5 914/5 521 11 435 |

5 570/5 640 11 556 |

|

Колымский |

1 199/1246 2 445 |

1 532/1 615 3 147 |

1 648/1 675 3 323 |

1 534/1 648 3 413 |

|

Итого в области |

76 299/76 591 152 890 |

100 401/96 123 196 524 |

102 475/98 005 200 480 |

221 467 |

(Составлено по: Башарин Г.П . История аграрных отношений в flку-тии. Т. II. М., 2003. С. 456‒460; Обзор flкутской области за 1879 год. Табл. 23. Bедомость о числе русского и инородческого населения в округах flкутской области, с подразделением первого на городское и сельское, а второго на ‒ на улусы, наслеги и проч.; Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Т. LXXX. flкутская область. СПб., 1905. С. 2‒3; 112‒115).

B flкутском округе видно уменьшение якутского населения: всего со 124 100 человек до 121 993, мужчин на 574 и женщин на 1 533. Та же отрицательная динамика прослеживается и в Олекминском округе: с 8 595 до 8 307 человек, соответственно, мужчин на 127 и женщин ‒ на 161. B трех других округах отмечается положительная динамика. Bажно отметить, что в flкутском округе положительная динамика сохранилась только в Западно-Кангалас-ском улусе, тогда как, особенно, в заречных улусах наблюдалась отрицательная динамика. По-видимому, это связано с эпидемией оспы в 1874‒1875 гг. Приведем некоторые данные. Так, только в Bосточно-Кангаласском улусе при населении 15 459 человек умерло от оспы в течение года 1 2662, а в Батурусском улусе при населении 30 949 ‒ 1 3493. Современный исследователь С.Г. Скобелев утверждает, что у якутов наблюдался сравнительно высокий уровень жизни и, что эпидемии не сильно повлияли на их числен-ность4. Как видно, все же вопрос о степени влияния эпидемий на демографию якутов нуждается в специальном изучении.

Р.К. Маак специально рассмотрел народонаселение Bилюйского округа за период с 1841 по 1864 гг. Так, за изучаемый период население округа увеличилось с 38 000 до 51 458 человек. Если ежегодный прирост населения за период с 1841 по 1850 гг. составлял 1,15 %, то в 1851‒1860 гг. ‒ 2 %, а в 1861‒1864 гг. только 1,12 %. Bысокий прирост в 1850-е гг. он объяснил открытием золотых приисков на реках Олекме и Малом Патоме, которые вилюйчане обеспечивали мясом, сеном, лошадьми и т.п., а снижение его в последующий период, по его мнению, было вызвано тяжелыми для скотоводства 1859‒1862 гг.5

B работе С.К. Патканова в специальной таблице, показывающей изменения численности сибирских инородцев за период с 1816 по 1897 гг., flкутская область стоит на последнем месте. По его мнению, до X ревизии естественный прирост якутов увеличивался, а после наметилась тенденция уменьшения темпов6. Так, в частности, если за период 1812‒1839 гг. ежегодный прирост составлял 12,3 %, в 1839‒1859 гг. ‒ 11,7 %, то в 1859‒1897 гг. равнялся 3 %. Такую тенденцию С.К. Патканов объяснял, во-первых, неполнотой учета населения, во-вторых, эмиграцией за пределы области. Например, по его данным, только в Киренской области численность якутов с 1839 по 1897 гг. возросла с 92 до 2 727 человек7. Наряду с эмиграцией существовало отходничество среди якутов и эвенков на прииски Олекминской и Bитимской систем: в 1880 г. они составляли 1,3% всех рабочих, в 1883 г. ‒ 5,8%, в 1887 г. ‒ 1,9%8. Однако это, по-видимому, не могло повлиять на динамику численности.

Данные Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. по flкутской области опубликованы9. Материалы приходско-метрического учета становятся источником по демографии якутов, начиная с первой четверти XIX в., когда основная масса якутов приняла крещение. Как известно, массовое принятие якутами православия приходится на период с 1760-х по 1820-е гг.10. Метрические записи церквей flкутии, представленные в фонде 226 «flкутская духовная консистория» Национально- го архива Республики Саха (flкутии), каталогизированы группой архивистов под руководством И.И. fiргановой. Практически только из них можно извлечь ценные сведения о рождаемости и смертности, браках, движении якутского населения в изучаемый период.

С.К. Патканов сделал общий вывод о жизнеспособности якутского народа, тем самым, отвергнув тезис о его вымирании11.

И.И. Майнов со ссылкой на данные С.К. Патканова отметил, что ежегодный прирост якутов за период с 1859 по 1897 гг. составил всего лишь 0,3 % по сравнению с показателем предыдущих десятилетий ‒ 1,5 %. «Это ‒ прирост, близкий к застою», ‒ констатировал он12. Для олекминских якутов снижение темпов прироста в указанный период он объяснил экономическим кризисом, когда часть якутов была вынуждена уйти в Bилюйский ок-руг13. Г.А. Попов повторил названные наблюдения о снижении прироста якутов после 1858 г. и утверждал, что, несмотря на ряд неблагоприятных явлений, якуты жизнеспособнее остальных народностей flкутии14. Позднее B.B. Bоробьев установил среднегодовой прирост якутов с конца XVII в. по 1897 г. ‒ 7 человек на 1 000 жителей, подтвердив выводы своих предшественников о снижении темпов с середины XIX в., что также объяснял экономическими и социально-бытовыми причинами: низким уровнем жизни, антисанитарией, болезнями, высокой смертностью15. Несмотря на это, и он решительно заявил о том, что массового «вымирания инородцев» не было16.

С.Г. Скобелев связывает снижение темпов прироста якутского населения с негативными последствиями окружающей среды, отражавшейся на высокой смертности от сложных природно-климатических условий и беззащитности от частых эпидемий17. О том, каковы эти последствия, не говорится. Однозначно ответить на этот вопрос пока трудно.

Таким образом, исследования показывают, что у якутов был сравнительно высокий уровень жизни, хотя некоторые ученые говорят о низком уровне жизни, налицо замедление темпов прироста к середине XIX в. Большинство исследователей не считают их вымирающим народом, но выявлена целая группа неблагоприятных факторов, пагубно влиявших на динамику численности: засуха, неполнота учета, эмиграция (отходничество), экономический кризис, тяжелые бытовые условия, эпидемии, высокая смертность. Если обратиться к мировому опыту, то складывается впечатление, что якуты, по-видимому, к середине XIX в. попали в «мальтузианскую ловушку». Как известно, такой кризис наступает, когда рост населения, особенно убыстрение его в силу каких-либо причин, приходит в противоречие с ростом средств существования18. Мы склонны поддержать это предположение.

Приведем некоторые доводы в пользу данной гипотезы. По мнению А.И. Гоголева, якуты в этот период освоили территорию не только Цент- ральной flкутии, но и бассейна Bилюя, заполнив свою экологическую нишу. Индикатором процесса стала нехватка сенокосов и вызванные этим инициативы якутской элиты по осушению болот, спуску озер. Такие участки предлагалось закреплять в 40-летнее безраздельное пользование тем, кто это осуществил. Наблюдался рост поголовья крупного рогатого скота, в частности, в крупных хозяйствах. Кроме того, правительство, начиная с XVIII в., проводило политику закрепления якутского населения в улусах, введя систему разрешительных «видов» ‒ билетов, которые выдавались сначала царскими властями, затем ‒ князцами.

Свои оценки А.И. Гоголев сделал на основании опубликованных данных, используя современную методику определения закономерностей воздействия вмещающего ландшафта на численность и расселение наро-дов19. Проследив динамику прироста якутского населения с середины XVII в. до 1897 г. и установив пик, приходящийся на начало XIX ‒ середину XIX вв. (1 742 человек ежегодно) и спад с середины XIX в. (646 человек), он объяснил такую тенденцию преобладанием крупного рогатого скота над конным (к первой трети XIX в. ‒ 64,22 %), потребовавшей больше земли для скотоводческого хозяйства, и последовавшим перенаселением в виду освоения всех имевшихся сенокосно-пастбищных угодий в flкутии.

Таким образом, предстоит проверить вышеизложенное предположение. Для этого следует провести исследование по следующим направлениям. Первое: выработать критерии уровня жизни для якутского населения изучаемого времени и охарактеризовать его. При этом его нужно соотнести с предыдущим и последующим периодами. Bторое: выяснить степень нагрузки населения на освоенные территории. Третье: провести мониторинг неблагоприятных факторов внешнего характера ‒ климатических катастроф (засух, эпизоотий и прочего) и эпидемий, определив их размеры. Четвертое: сопоставить полученные данные с аналогичными показателями по народам Сибири, близким якутам по численности, образу жизни, хозяйству и т.д. Пятое: выявить и проследить демографические процессы у якутов по максимально возможным параметрам (насколько позволят источники).

Список литературы К изучению динамики численности якутов в XIX в

- Ханхараев В.С. Демографические процессы у бурят Иркутской губернии во второй половине XIX в.//Мир Центральной Азии. Археология. Этнология. Т. 1. Улан-Удэ, 2002. С. 205.

- Национальный архив Республики Саха (Якутия) (НА РС (Я)). Ф. 15-и. Оп. 1. Д. 2370. Л. 55-56.

- НА РС (Я)). Ф. 15-и. Оп. 1. Д. 2370. Т. 2. Л. 490-491об.

- Скобелев С.Г. Влияние заболеваемости на динамику численности коренного населения Сибири в XVII-XX вв.//Сибирская заимка (электронный журнал). 2002. № 3 [http://www.zaimka.ru/03_2002/scobelev_epidemic].

- Маак Р.К. Вилюйский округ. 2-е изд. М., 1994. С. 190-191.

- Патканов С.К. О приросте инородческого населения Сибири: Статистические материалы для освещения вопроса о вымирании первобытных племен. СПб., 1911. С. 18, 23.

- История Якутской АССР. Т. II. М., 1957. С. 268.

- Шишигин Е.С. Распространение христианства в Якутии. Якутск, 1991.

- Патканов С.К. Указ. соч. С. 163-186.

- Майнов И.И. Население Якутии. Л., 1927. С. 15-16.

- Майнов И.И. Русские крестьяне и оседлые инородцы. СПб., 1912. С. 85-88, 197-283.

- Попов Г.А. Якутский край. Вып. II. Якутск, 1926. С. 24-25.

- Воробьев В.В. Формирование населения Восточной Сибири. Новосибирск, 1975. С. 134-135; Рис.19. С. 198; Таблица 38. С. 208, 236-237.

- Мальтус Т.-Р. Опыт о законе народонаселения. Вып. III. М., 1895. С. 9-20.

- Гоголев А.И. Лекции по исторической этнографии якутов. Якутск, 1978. С. 71-77

- Гоголев А.И. Обозрение дореволюционной демографии якутов//Исторический опыт социально-демографического развития Сибири. Вып. I. Палеодемография и демографические процессы в Сибири в эпоху феодализма и капитализма. Новосибирск, 1989. С. 79-81.