К изучению металлических сосудов Анатолии (III тыс. до н. э.): морфология и контекст находок

Автор: Авилова Л.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 260, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена металлическим сосудам раннего и среднего периодов бронзового века Анатолии. Цель исследования - попытка провести анализ хронологического и морфологического распределения металлических сосудов в регионе и уточнить их назначение, социальные и ритуальные функции с позиций анализа контекста обнаружения. В соответствии с поставленной целью материал рассматривается в нескольких аспектах: динамика распространения металлической посуды во времени; морфология и материал находок; функциональное назначение и социальные практики использования металлических сосудов. Автор подчеркивает значение таких находок для определения комплекса как элитарного, а также в связи с их функциональным использованием в ходе общественно значимых событий, таких, как церемониальная трапеза, в том числе погребальное пиршество. Несмотря на относительную малочисленность данной группы находок, металлические сосуды следует рассматривать как один из важных признаков иерархической структуры раннегосударственного общества, сложения цивилизаций ближневосточного типа. Это косвенно подтверждается отсутствием металлической посуды в памятниках III тыс. до н. э. в Северном Причерноморье.

Анатолия, бронзовый век, металлические сосуды, элитарные комплексы, хронология находок, морфология, социальные функции, цивилизация

Короткий адрес: https://sciup.org/143173143

IDR: 143173143 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.260.21-42

Текст научной статьи К изучению металлических сосудов Анатолии (III тыс. до н. э.): морфология и контекст находок

Металлические сосуды как значимая категория инвентаря

Металлопроизводство было одним из важнейших проявлений культурного, производственного и социального развития древних обществ, возникновения международного разделения труда и систем товарообмена ( Chernykh , 1992. P. 140–171). Обращаясь к контексту древнейших находок металлических изделий, мы подчеркивали, что стимулом для их изготовления было в первую очередь стремление создать отличительные знаки лиц или групп, обладавших высоким социальным статусом ( Авилова, Антонова , 2009; Авилова , 2013; 2018а; Roberts et al. , 2009). Эти особенности бытования металлических изделий отчетливо проявляются в эпоху формирования предгосударственных и раннегосударственных структур на Ближнем Востоке в IV–III тыс. до н. э. Контекст наиболее значимых металлических находок в Анатолии демонстрирует их стабильную связь с определенными типами памятников, прежде всего – с элитарными погребениями и кладами ( Авилова , 2011; 2018a; 2018б). С этой точки зрения распространение металлических сосудов в элитарных комплексах (рис. 1) можно рассматривать как отражение социальных трансформаций.

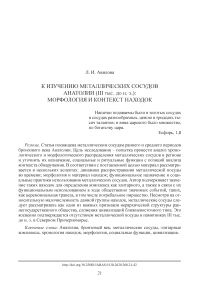

Рис. 1. Памятники, упоминаемые в тексте

1 – Троя; 2 – Демирчихююк-Сарикет; 3 – Кучукхююк; 4 – Бейджесултан; 5 – Караташ-Се-майюк; 6 – Полатлы; 7 – Эскияпар; 8 – Аладжахююк; 9 – Ресулоглу; 10 – Махматлар; 11 – Хо-розтепе; 12 – Тарс; 13 – Арслантепе; 14 – Хассек Хейюк; 15 – Норшунтепе

Третье тысячелетие до н. э. было временем важных культурных перемен, выразившихся в расширении межрегиональных систем обмена ( Şahoğlu , 2005; Jablonka , 2014; Massa, Palmisano , 2018), урбанизации культуры и ландшафта, прогрессе в объеме и технологии металлопроизводства. В этот период фиксируется количественный рост производства металла, расширяется морфологический репертуар изделий. Появляется ряд новых категорий инвентаря: парадное оружие, разнообразные украшения и изделия символического назначения ( Frangipane et al. , 2001; Zimmerman , 2009; Di Nocera , 2010; Yalçin Ü., Yalçin H ., 2018; Ковалев , 2020). Среди таких инновационно значимых категорий инвентаря – металлические сосуды. Они достаточно широко представлены в Анатолии. Материалом для их изготовления служили все известные в ту эпоху металлы – медь/бронза, золото, серебро, свинец.

Металлические сосуды – весьма редкая находка, но неоднократно отмечены керамические подражания, имитации металлических сосудов. Этот факт показывает, что металлическая посуда использовалась более широко и ценилась выше, чем мы могли бы предполагать, исходя из имеющихся археологических данных. Как металлические сосуды, так и их имитации свидетельствуют о существовании обмена подобными предметами на дальние расстояния.

Этой яркой категории инвентаря уделялось внимание, начиная с первых публикаций троянских кладов ( Schmidt , 1902). Более или менее детальные описания морфологии сосудов приводились при публикации могильников, кладов и отдельных находок ( Koşay, Akok , 1950; 1973; Koşay , 1951; Özgüç, Akok , 1958; Özgüç , 1964; Özgüç, Temizer , 1993). Шаг вперед для понимания места и роли анатолийских металлических сосудов в контексте комплексов представлен в томе по медно-бронзовому веку в серии Handbuch der Vorgeschichte ( Müller-Karpe , 1974). В целом ряде работ основной акцент авторы переносят с формально-стилистического анализа металлической посуды на ее социальную роль в составе престижного инвентаря, отражающего процессы имущественной и социальной дифференциации обществ, формирования элиты ( Reeves , 2003; Zimmerman , 2009). Этой проблематике специально посвящен том Anatolian Metal VIII (в частности, статьи: Lichter , 2018; Yalçin Ü., Yalçin H ., 2018).

Металлические сосуды фигурируют и в историко-металлургических исследованиях: в классической работе У. Эсин по изучению сплавов на медной основе (Esin, 1969) и монографии П. де Джизуса о рудниках Анатолии и технологии производства металлических изделий (Jesus, 1980). Особый интерес для нашей темы представляет работа М. Ю. Трейстера о троянских кладах (Трейстер, 1996), где автор дает морфологическую характеристику хранящихся в ГМИИ им. А. С. Пушкина сосудов из кладов Трои II, детально рассматривает их конструктивные особенности, выстраивает систему аналогий с месопотамскими материалами и уточняет хронологию троянских древностей. Следует также упомянуть работу Н. В. Рындиной (2017), посвященную изучению технологии изготовления майкопских металлических сосудов. Применение микроструктурного анализа позволило автору выделить несколько технологических схем, использовавшихся ремесленниками-профессионалами Северного Кавказа уже в IV тыс. до н. э. Автор доказала, что ни в одной культуре Ближнего Востока не наблюдается столь высокого уровня производства сосудов из меди/бронзы. Можно лишь сожалеть, что в настоящее время подобное исследование анатолийских металлических сосудов отсутствует.

Хронологические рамки

Хронологические рамки работы охватывают III тыс. до н. э., т. е., по терминологии зарубежных исследователей, ранний (РБВ) и средний (СБВ) периоды бронзового века. Используются хронологические схемы анатолийского позднего халколита – бронзового века М. Меллинк ( Mellink , 1992) и Я. Якара ( Yakar , 2011), основанные на радиоуглеродных датировках.

Последовательность анатолийских культурно-хронологических комплексов IV–III тыс. до н. э. выглядит следующим образом.

Поздний халколит – 4500–3400 гг. до н. э. – Бейджесултан XL–XX – Арслан-тепе VII – Коруджутепе 44–30 – Амук F;

РБВ IA – 3400–3000 гг. до н. э. – Кумтепе Ia – Бейджесултан XIX–XVII – Ар-слантепе VIA – Амук G;

РБВ IB – 3000–2600 гг. до н. э. – Кумтепе Ib – Троя I – Демирчихююк C–G; Бейджесултан XIX–XVII – Арслантепе VIB – Норшунтепе 30–25 – Амук G;

РБВ II – 2600–2400 гг. до н. э. – Троя IIa – Демирчихююк H–N – Йортан – Бейджесултан XVI–XIIIA – Норшунтепе 24–21 – Арслантепе VIC – Амук H;

РБВ IIIA – 2400–2300 гг. до н. э. – Троя IIg – Икизтепе, м-к – Царский некрополь Аладжахююк – Эскияпар – Бейджесултан XII–X – Арслантепе VID – Амук I;

РБВ IIIB – 2300–2000 гг. до н. э. – Троя III–V – Бейджесултан XII–VI – Ар-слантепе VID – Норшунтепе 12–11 – Амук J;

СБВ I – 2000–1800 гг. до н. э. – Троя VI – Кюльтепе-Канеш IV–Ic – Амук K.

В Месопотамии первые металлические сосуды появляются в конце IV тыс. до н. э. (поздний Урук – Джемдет Наср), причем эти находки достаточно многочисленны (см.: Müller-Karpe , 1993). Так, для Царского некрополя Ура ( Woolley , 1955) нами учтено 66 сосудов. Эти ранние материалы демонстрируют специфическую черту урукской эпохи в Южной Месопотамии – высокую встречаемость металлических сосудов в погребениях.

Материалы

В нашей БД по металлическим изделиям из Анатолии есть сведения о 154 сосудах, из них 128 из 11 определенных памятников (рис. 1) и 26 – случайные находки. Материалы РБВ I происходят из Арслантепе VIB (2 экз.), Демирчихю-юк-Сарикет (1 экз.). К РБВ II относятся сосуды из Демир-чихююк-Сарикет и Кучукхююк – 32 экз. Находки РБВ III присутствуют в могильниках Алад-жахююк (37 экз.) и Хорозтепе (23), погребении в Махматлар (2), могильнике Ресулоглу (6), в кладах Трои II (16) и Эскияпар (7), на поселениях Тарс (1) и По-латлы (1) – всего 93 экз. Этим же временем по морфологическим признакам датируются случайные находки.

В Восточной Анатолии первые металлические сосуды появляются на рубеже IV и III тыс. до н. э. Эти находки единичны. Наиболее раннее свидетельство изготовления «контейнеров» из листового металла – дверной подпятник из общественного здания, связанного с комплексом храма B в Арслантепе VIA (3300–3000 гг. до н. э. (см.: Di Nocera , 2010. P. 263. Fig. XIII. 3: 6 )). Предмет из мышьяковой бронзы был прикреплен гвоздями к деревянному порогу здания и сохранился in situ (рис. 2: 1 ).

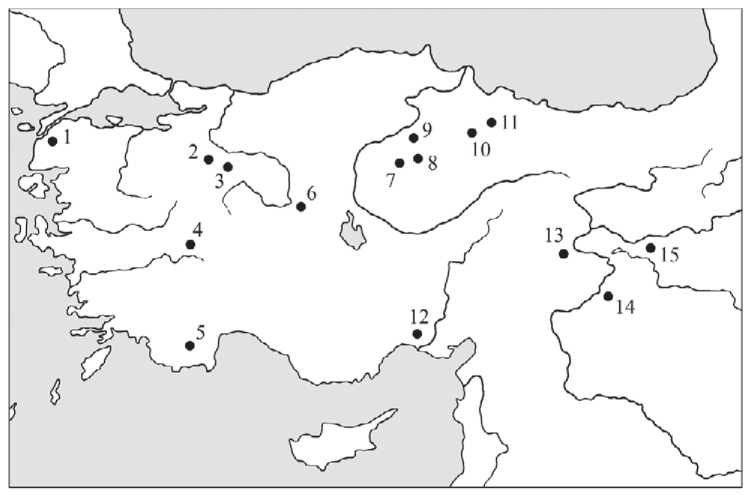

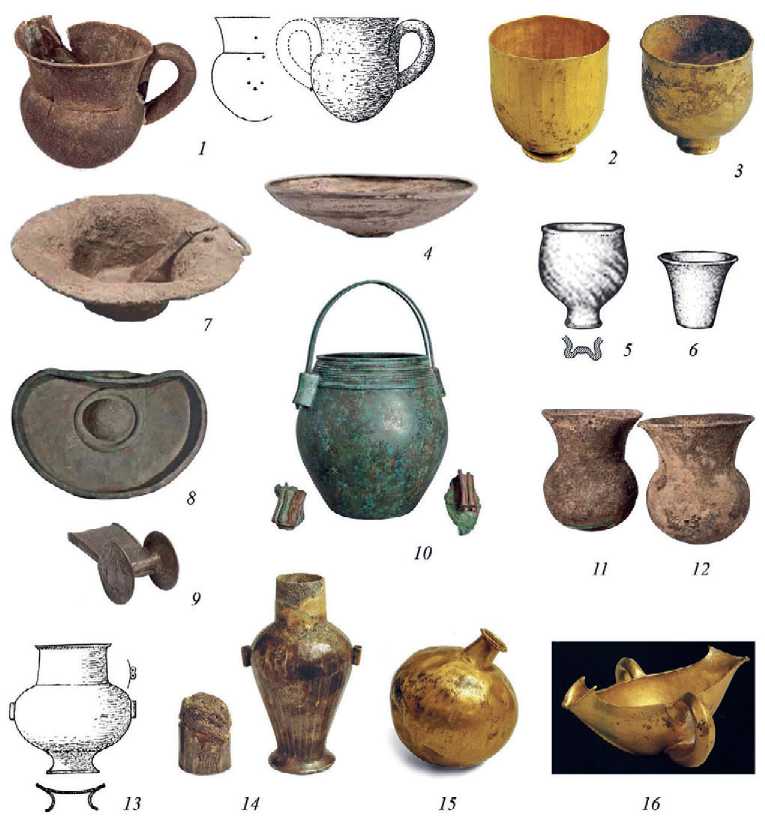

Рис. 2. Металлические контейнеры/сосуды из Анатолии эпохи ранней бронзы I и II

1 – Арслантепе VIA, храм B; 2, 3 – Арслантепе VIB, сосуды из Царской гробницы (фото и рисунок); 4–6 – Демирчихююк-Сарикет; 7–9 – Кучукхююк

1–4 – бронза; 5–9 – свинец

Наиболее ранний комплекс с находками собственно сосудов – Царская гробница на поселении Арслантепе, слой VIB (РБВ IB, рубеж IV и III тыс. до н. э.) ( Frangipane et al. , 2001). В центральном погребении в ящике из каменных плит был захоронен мужчина. На каменном перекрытии могилы находились останки еще четырех погребенных. В центральном погребении среди богатого инвентаря (набор оружия и украшений включал 75 предметов ( Hauptmann, Palmieri , 2000)) были два бронзовых сосуда в виде чаш конической формы (рис. 2: 2, 3 ) ( Frangipane et al. , 2001. Fig. 21: 10, 11 ; Di Nocera , 2010. Fig. XIII.4: 11 ; XIII.6: 4 ). Гробница принадлежала лицу высокого социального ранга, о чем свидетельствует богатство и специфика инвентаря, сложность конструкции и присутствие сопровождающих погребенных. Металлические сосуды – одно из свидетельств этого статуса.

Гробницу следует рассматривать в свете резких социальных изменений по сравнению с позднеурукским периодом. Комплекс указывает на политические, культурные и социальные трансформации, вызванные приходом в регион Верхнего Евфрата подвижного населения из Закавказья. Об этом свидетельствуют несколько слоев пожара, изменение планировки и архитектуры поселения, появление чернолощеной керамики закавказского (куро-аракского) облика ( Frangipane et al. , 2001. Fig. 16).

На западе Анатолии в начале III тыс. до н. э. шел активный процесс урбанизации. Наиболее значимые памятники РБВ I во внутренней части региона – поселения Бейджесултан и Демирчихююк. Могильник Демирчихююк-Сарикет расположен к западу от одноименного поселения. Исследовано ок. 600 захоронений РБВ и СБВ. Единственная находка РБВ I, близкая сосудам по назначению, – металлическая ложечка (рис. 2: 4 ). Большинство погребений датируется РБВ II (2700–2400 гг. до н. э.). Среди находок этого времени имеется серия сосудов ( Efe, Fidan , 2006. P. 22. Tab. 3). Наиболее распространенная форма – «сирийские фляги» (Syrian bottles) – маленькие кувшинчики, вероятно, косметического назначения, с шаровидным туловом и узким высоким горлом ( Seeher , 2000. Fig. 25: G 141b ; Massa , 2008. Fig. 1.7: t ). В Сарикет обнаружено 26 таких фляжек (рис. 2: 5 ) и одноручный кувшин (рис. 2: 6 ) ( Seeher , 2000. Fig. 36: G 295a ). М. Масса насчитывает в могильнике уже 30 фляжек ( Massa , 2008. P. 10). Три аналогичных свинцовых сосуда найдено в могильнике Кучукхююк, также в западной зоне ( Gürkan, Seeher , 1991. Abb. 21) (рис. 2: 7–9 ). В Сарикет сирийские фляжки обнаружены как в богатых, так и в рядовых погребениях мужчин, женщин и детей, но в мужских захоронениях их встречаемость выше. Характерно, что все они изготовлены из свинца, подобно ранним сосудам из Царского некрополя Ура. Этот факт вместе с находками серебряных налобных блях свидетельствует о знакомстве населения с добычей серебра из свинецсодержащих руд ( Seeher , 2000).

В РБВ III (2400–2000 гг. до н. э.) металлическая посуда распространена в Центральной Анатолии. Здесь известен ряд богатейших комплексов со значительными сериями находок ( Schmidt , 1902; Koşay , 1951; Koşay, Akok , 1950; Özgüç, Akok , 1958; Özgüç, Temizer , 1993; Сокровища Трои…, 1996; Трейстер , 1996).

Аладжахююк – известный памятник на севере Центрального плато. На периферии поселения РБВ II позже было устроено кладбище эпохи РБВ III. Исследовано 13 погребальных камер с захоронениями представителей местной элиты.

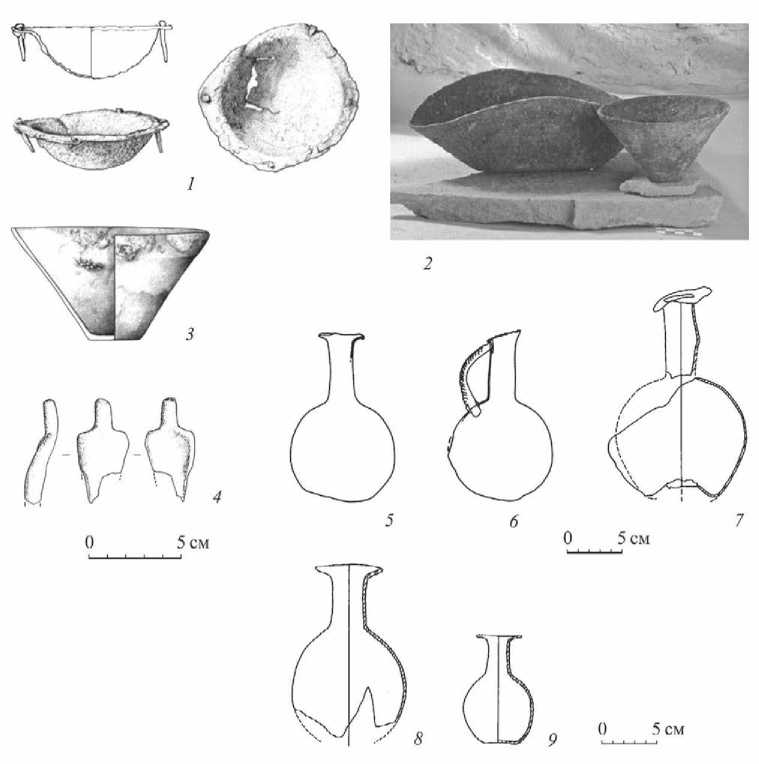

Среди богатейшего инвентаря погребений обнаружена серия металлических сосудов, в том числе из драгоценных металлов. Нами учтено 37 экз. из 10 погребений. Наиболее широко представленной формой в могильнике являются кувшины со сливом и яйцевидным или шаровидным туловом, они найдены в 6 погребениях (рис. 3: 1, 3, 5–8 ). Встречены кубки на высокой ножке, глубокие чаши, открытые одноручные чаши. Одним экземпляром представлен серебряный «чайник» с носиком и высокой ручкой (рис. 3: 9 ). Два экземпляра – низкие бронзовые сосуды с вертикальным бортиком по краю и горизонтальной ручкой. П. де Джисус называет их сковородами – frying pan ( Jesus de , 1980) (рис. 3: 13, 15 ). Орнаментация сосудов рельефная, в основном это композиции разной степени сложности из каннелюр: пояс из вертикальных каннелюр, паркетный узор из треугольных шевронов, елочка, ряды дугообразных каннелюр. Встречаются S-видные мотивы. В захоронениях имеются керамические лощеные сосуды с орнаментацией каннелюрами, имитирующие металлические формы (рис. 3: 14 ). Зооморфный декор отмечен в одном случае. Небольшие чаши имеет неорнаментированную поверхность (рис. 3: 12 ). Одна чаша украшена сердоликовыми бусинами, закрепленными штифтами на поверхности сосуда (рис. 3: 11 ).

В богатстве инвентаря погребений прослеживается определенная закономерность, на которую обратил внимание О. Мускарелла ( Muscarella , 2003. P. 284). В 6 гробницах из 13 найдены кувшины из драгоценных металлов. Золотые кувшины присутствуют в двух погребениях – B (рис. 3: 1 ) и K (рис. 3: 3 ) в последнем найдено также 2 серебряных (рис. 3: 8 ). В гробницы A, E, H, L были только серебряные кувшины, как орнаментированные, так и без орнамента. В двух захоронениях отмечается сочетание двух форм сосудов: кувшина и кубка на высокой ножке. Это гробница К (золотой кувшин и два серебряных плюс золотой кубок) и гробница B (золотые кувшин и два кубка). Можно выделить и другой набор форм – кувшин и глубокая чаша; последняя, видимо, заменяет высокий кубок. Такое сочетание присутствует в гробнице H (два серебряных кувшина плюс золотая чаша с сердоликовыми аппликациями – рис. 3: 5, 6, 11 ) и в гробнице L (серебряный кувшин и золотая одноручная чаша – рис. 3: 7, 12 ). Можно утверждать, что повторяющееся сочетание кувшин плюс кубок/чаша отражает некие существенные черты погребального ритуала.

Следует также отметить градации в богатстве инвентаря внутри одного царского кладбища: самый роскошный набор сосудов представлен в двух гробницах (K и B), он включал золотые сосуды (в гробнице K также серебряные), тогда как в четырех гробницах присутствуют только серебряные кувшины, а кубки не представлены. В третью группу входят нескольких гробниц (D, R, S, T), где найдены только медно-бронзовые сосуды.

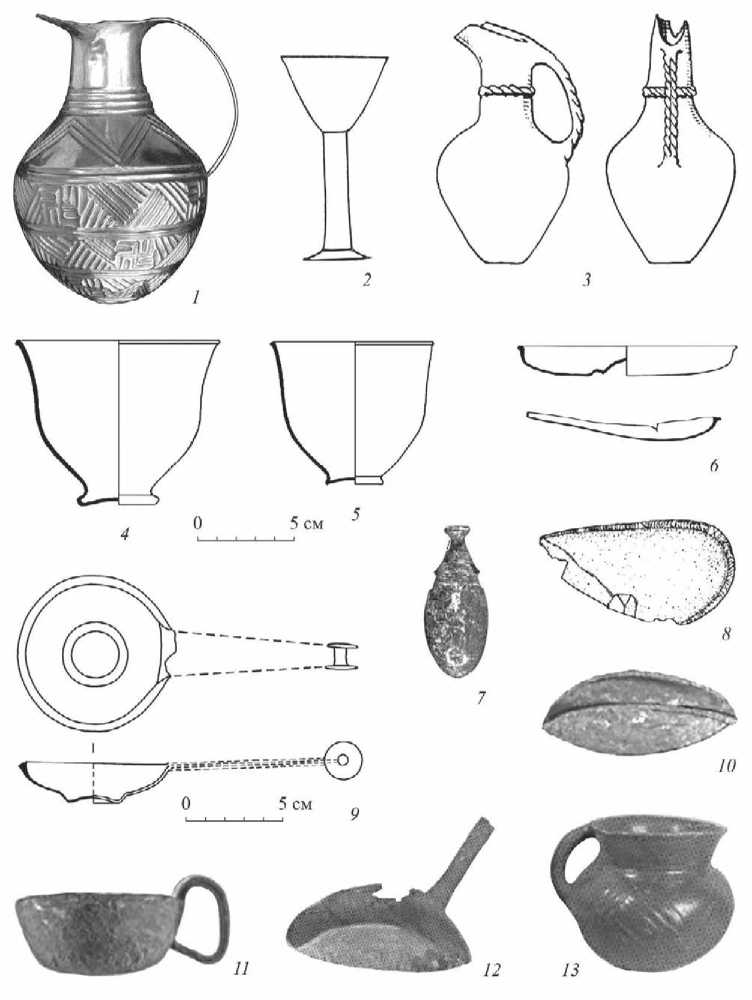

Среди металлических находок из памятника Махматлар в Центральной Анатолии имеются и сосуды. Вещи были найдены случайно, последовавшие раскопки не позволили уточнить состав комплекса. По керамике и металлическим находкам, аналогичным материалам Аладжи, комплекс датируется серединой – втор. пол. III тыс. до н. э. ( Koşay, Akok , 1950). Сохранились два золотых сосуда – кувшин с богатым орнаментом в виде горизонтальных поясов каннелюр, заполненных треугольными шевронами, между которыми помещены свастики, и неорнаментированный кубок на высокой ножке (рис. 4: 1, 2 ).

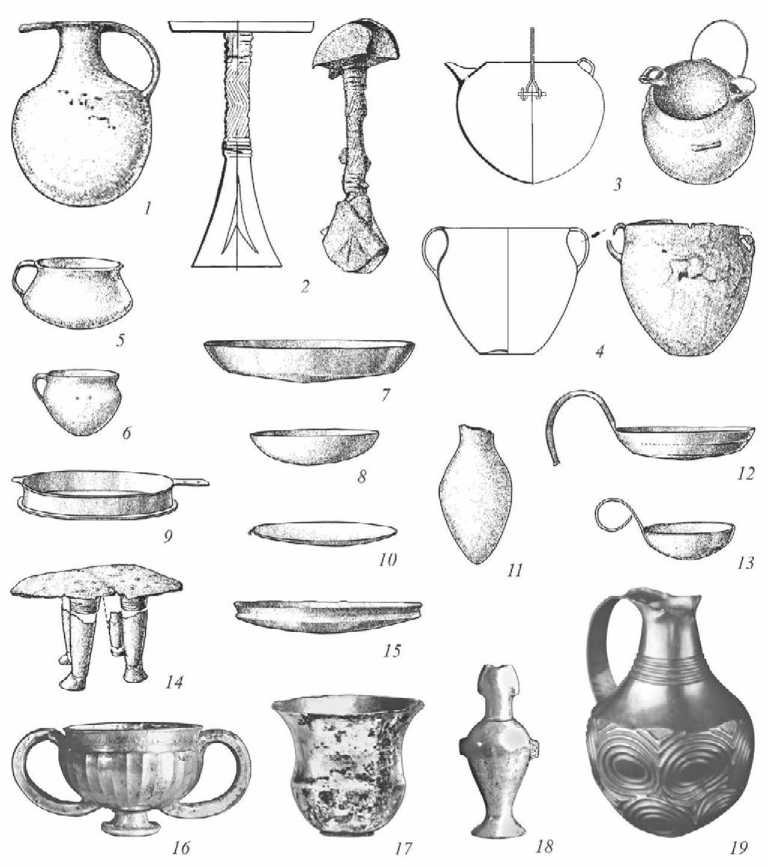

Рис. 3. Металлические сосуды из некрополя Аладжахююк

1, 2 – гробница B; 3, 4, 8, 9, 10 – гробница K; 5, 6, 11 – гробница H; 7, 12 – гробница L; 13–15 – гробница A

1–4, 10, 12 – золото; 5–9 – серебро; 11 – золото, сердолик; 13, 15 – бронза; 14 – керамика

Рис. 4. Металлические сосуды из памятников Центральной Анатолии

1, 2 – Махматлар; 3 – Полатлы; 4–9 – Эскияпар; 10–13 – Ресулоглу

1, 2 – золото; 4–9 – серебро; 3, 10–12 – бронза; 13 – керамика

Хорозтепе представляет собой разрушенный памятник, включавший поселение втор. пол. III тыс. до н. э. (конец РБВ III ( Özgüç, Akok , 1958; Özgüç , 1964)). Существовавший здесь богатый некрополь также разрушен, материалы из разрушенного погребения происходят в основном с рынка антиквариата и рассеяны по разным музеям: Метрополитен и Музей Анатолийских цивилизаций в Анкаре ( Muscarella , 1988. P. 394). Второе погребение было найдено при раскопках 1957 г. ( Özgüç, Akok , 1958. P. 42 ff. Pl. II–XV). При публикации вещи из обеих коллекций были описаны как единая серия ( Özgüç, Akok , 1958. P. 38 ff; Özgüç , 1964). В данной статье коллекция из Хорозтепе также рассматривается как единая.

Набор престижных вещей из Хорозтепе включает металлические сосуды; в литературе упоминается 23 экз., в нашей БД учтено 16 экз., в том числе 1 кубок из электра и 3 из серебра. Ряд форм характерен для Центральной Анатолии: одноручный кувшин (рис. 5: 1 ), маленькие (высотой 8 см) глубокие кубки с одной ручкой (рис. 5: 5, 6 ), низкие открытые чаши без венчика и с венчиком (рис. 5: 7, 8, 10, 15 ), низкие чаши с высокой ручкой (рис. 5: 12, 13 ). Бронзовая «фруктовни-ца» (высотой 50 см) на высокой ножке (рис. 5: 2 ) напоминает кубки из Аладжи, в том числе и орнаментацией на подставке в виде елочки, но с плоской и низкой верхней частью. Интересно, что сосуд сходен с более ранними керамическими «фруктовницами» из Арслантепе VIA ( Frangipane , 2017. Fig. 13.2: a ). Как и в Аладже, набор включает «чайник» с носиком и высокой ручкой (рис. 5: 3 ). Яйцевидный сосуд (кувшин?) с обломанным верхом (рис. 5: 11 ) напоминает сирийскую фляжку из Эскияпар. Обнаружено большое (длиной 48 см) бронзовое блюдо, намеренно согнутое пополам, внутри его были помещены два больших кубка и две чаши с высокими ручками ( Özgüc, Akok , 1958. Pl. V: 5 ) (рис. 5: 12, 13 ). В погребении найден также сосуд, который авторы предположительно называют зеркалом (Ibid. P. 44). Он низкий (2,6 см глубиной при диаметре 20 см) и имеет две короткие горизонтальные ручки (рис. 5: 9 ). Вероятно, это аналог «сковород» из Аладжи, также часто именуемых зеркалами. Среди материалов погребения имеются два бронзовых столика (Ibid. Pl. III: 3, 4 ; 3: 1, 2 ). В обоих случаях в оформлении ножек имеются черты антропоморфизма: их нижняя часть выполнена в виде человеческой стопы (рис. 5: 14 ).

Могильник Ресулоглу также расположен в Центральной Анатолии. Исследовано свыше 270 погребений, совершенных по разному обряду: в каменных ящиках, сосудах и ямах ( Yildirim , 2006). Обнаружен богатый инвентарь, в том числе находки из свинца и драгоценных металлов и металлические сосуды. Автор раскопок перечисляет такие формы, как кубки, вазы, сковороды с длинной ручкой (рис. 4: 12 ), открытые чаши (рис. 4: 10 ), чаши с петлевидной ручкой (рис. 4: 11 ) и ложечки, отмечая, что сосуды при помещении в могилу были намеренно повреждены. В основном посуда изготовлена из бронзы, лишь несколько экземпляров из свинца (Ibid. P. 8. Fig. 13). Точное число сосудов по публикациям установить не удается, учтено всего 6 экз., изображенных на иллюстрациях. Ресулоглу относится к элитарным могильникам северной части Центральной Анатолии. Т. Йилдирим отмечает его связь с Хорозтепе, Аладжахююк, Эски-япар и датирует РБВ II – началом РБВ III, т. е. 2500–2100 гг. до н. э. ( Yildirim , 2011. P. 458; Dardeniz et al. , 2018). Среди керамических сосудов в Ресулоглу, как

Рис. 5. Металлические сосуды из Хорозтепе ( 1–15 ) и случайные находки с территории Анатолии ( 16–19 )

1–16 – бронза; 17 – серебро; 18 – электр; 19 – золото

и в Аладже, есть лощенные до блеска экземпляры с каннелированным орнаментом, явно имитирующие металлические (рис. 4: 13 ).

К редким случаям находок металлических сосудов на поселении относится бронзовый кувшин из Полатлы. Контекст находки неизвестен, точной стратиграфической привязки сосуд не имеет ( Lloyd, Gökçe , 1951. Fig. 14: 14 ). Возможно, он связан с погребением в каменном ящике из слоя 6. По форме кувшин очень близок кувшинам из Аладжи, Махматлар, Хорозтепе, но его орнаментация скромнее, она выполнена не в технике каннелюр, а рельефом и представлена витым пояском под горлом и витой ручкой (рис. 4: 3 ).

В РБВ II–III (середина – втор. пол. III тыс. до н. э.) представлен и такой тип памятников, как клады металлических изделий. Серия комплексов происходит из Трои ( Schmidt , 1902; Сокровища Трои…, 1996; Easton et al. , 2002). Г. Шлиман даже писал о «горизонте кладов» (Schatzfundhorizont). Стратиграфически клады происходят в основном из поздних слоев города Трои II (РБВ IIB–IIIA, 2600– 2300 гг. до н. э.), начиная со слоя IId, в основном IIg, по Блегену), часть комплексов связана с ранними горизонтами слоя III ( Bachhuber , 2009. P. 6. Fig. 2). Относительная хронология троянских кладов рассмотрена М. Ю. Трейстером (1996) и Д. Истоном ( Easton , 1997. P. 194–197). Классификацию кладов по достоверности в зависимости от контекста их обнаружения впервые предложил К. Биттель, разделив их на три группы: 1) целенаправленно сокрытые закрытые комплексы, найденные в контейнерах (клад А в каменном ящике и клады C, D, F, E, I, M в сосудах); 2) найденные на полах, под полами или в завалах стен (клады B, J, K); 3) вещи, найденные в сомнительном контексте, не составляющие, скорее всего, единого комплекса (клады O, Q, R, S) ( Bittel , 1959. S. 18, 19).

Точное число кладов из Трои определить не удается, исследователями приводятся цифры от 19 до 21 ( Трейстер , 1996. С. 197, 198). Наиболее полной публикацией металлических изделий из троянских кладов является каталог выставки «Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана», проходившей в Москве в ГМИИ им. А. С. Пушкина в 1996–1997 гг. Металлические сосуды происходят из кладов A и B. Они детально описаны в каталоге (Сокровища Трои…, 1996), поэтому здесь их подробное описание не приводится.

Находки из крупнейшего клада А хранятся в различных музейных собраниях; самая крупная серия – в ГМИИ. Нами учтено 16 сосудов (4 бронзовых, 4 золотых, 8 серебряных).

Среди сосудов два золотых кубка на рельефном поддоне (рис. 6: 2, 3) и два серебряных с шаровидным туловом и широким воронковидным горлом (рис. 6: 11, 12). Оба хранятся в Музее преистории и древней истории в Берлине. Из серебра выполнена и открытая чаша на поддоне с рельефным медальоном (omphalos) на дне (рис. 6: 4). Уникален по форме ладьевидный золотой сосуд-соусник с двумя ручками (рис. 6: 16), так же как и сферическая золотая узкогорлая фляга с орнаментом в виде рядов ромбических фигур (рис. 6: 15). В кладе имеются два серебряных флакона антропоморфных очертаний с суживающимся кверху горлом (один в ГМИИ, второй – в Музее преистории и древней истории в Берлине), к одному флакону относится цилиндрическая крышка с округлым верхом (рис. 6: 14). Тулово и крышка декорировано широкими неглубокими каннелюрами. Аналогичный флакон с крышкой находится в частной коллекции и, ви- димо, происходит из Троады (Jesus, 1980. Pl. XX, 2) (рис. 5: 18). Серебряный широкогорлый сосуд-канфар с высокими ручками (сохранилась одна – рис. 6: 1) и амфоровидный сосуд на поддоне (рис. 6: 13) хранятся в Берлине. Среди бронзовых сосудов присутствует большое (Д – 43,5 см) блюдо с широким отогнутым краем и петлевидными ручками (сохранилась одна) (рис. 6: 7), бочонкообразный сосуд с высокой ручкой-дужкой и двумя ручками из напаянных двойных трубочек (рис. 6: 10). Имеется большая (Д свыше 50 см) бронзовая сковорода с длинной ручкой (сохранилась фрагментарно) и рельефным медальоном на дне (рис. 6: 8, 9). Подобные сосуды известны среди случайных находок из Троады и из клада Эскияпар (последний экземпляр изготовлен из серебра).

Рис. 6. Металлические сосуды из кладов Трои

1, 4, 5, 6, 11 – 14 – серебро; 2, 3, 15, 16 – золото; 7 – 10 – бронза

Клад на городском поселении Эскияпар

В слое конца РБВ III исследовано сгоревшее помещение, под полом которого найдено два клада: большой клад А и малый клад B, в котором было несколько металлических украшений и бусы из полудрагоценных камней. Оба комплекса были помещены в однотипные керамические сосуды ( Özgüç, Temizer , 1993. Fig. 43). В кладе А было 7 металлических сосудов: 6 серебряных и один из электра. Это два кубка на поддоне, открытая низкая чаша, «сковорода» из электра с длинной ручкой (рис. 4: 4, 5, 6, 9 ). Чаша и сковорода имеют декор в виде рельефного медальона на дне. Есть также одноручная чаша с каннелированным орнаментом.

Целый ряд предметов из Эскияпара имеет аналогии в кладах Трои II. Авторы публикации полагают, что некоторые вещи (сковорода, кубки) могли быть привезены из Трои, что подчеркивает важную роль торгового пути из Центральной Анатолии в Трою (Ibid. P. 627, 628). Это тем более вероятно, что сковорода из Эскияпара – единственная находка такого типа в Центральной Анатолии; кубки на поддоне также близки золотым троянским. На связь с внутренними районами Западной Анатолии указывает миниатюрная сирийская фляжка с низким горлом ( Zimmerman , 2009. P. 23. Abb. 8: 5 ) (рис. 4: 7 ). Аналогии ей, но более ранние, существуют в могильнике Демирчихююк-Сарикет. Плоский сосудик-ложка в виде морской раковины (рис. 4: 8 ) уникален по форме, аналогий ему мы не знаем.

Металлические сосуды есть и среди случайных находок из Анатолии. Многие из них, ныне хранящиеся в музейных собраниях, происходят с рынка антиквариата. Среди них встречаются те же формы, что и в известных комплексах: флакон из электра (рис. 5: 18 ), серебряный кубок с воронковидным горлом, золотой кувшин с богатым каннелированным орнаментом (рис. 5: 17, 19 ). Флакон и кубок имеют аналогии в троянском кладе A, тогда как кувшин аналогичен экземплярам из Аладжахююк и происходит из Центральной Анатолии ( Muscarella , 1988. P. 284). К редким формам относится бронзовый двуручный кубок на поддоне с каннелированным орнаментом (рис. 5: 16 ). В нашей БД зафиксировано 26 случайных находок.

Результаты

Хронологическое распределение находок металлических сосудов в Анатолии неравномерно. В РБВ I металлические сосуды представлены единичными находками (Арслантепе VIB, Демирчихююк-Сарикет). К этому времени относятся всего 3 сосуда (2 % коллекции). В перв. пол. III тыс. до н. э. ситуация меняется. В Западной Анатолии (Демирчихююк-Сарикет, Кучукхююк) известны серии металлических сосудов нескольких типов. РБВ II датируется 32 находки (21 %). К РБВ III относится 93 сосуда из определенных памятников. Учитывая, что случайные находки датируются этим же временем, число находок для РБВ III оказывается еще выше – 119 экз., т. е. ок. 77 % всей коллекции.

Показательно распределение сосудов по типам памятников и регионам. Преобладание сосудов из погребальных комплексов фиксируется, начиная с РБВ I:

это ранние находки в Арслантепе VIB в Восточной Анатолии и Демирчихю-юк-Сарикет в Западной. РБВ II представлен серией сосудов из могильников Де-мирчихююк-Сарикет и Кучукхююк (Западная Анатолия). Максимальное число находок связано с памятниками РБВ III в Центральной и Северо-Западной Анатолии, причем как с могильниками (Аладжахююк, Хорозтепе, Ресулоглу), так и с кладами (Троя II, Эскияпар). Вся коллекция из 154 сосудов распределяется по типам памятников следующим образом: 103 экз. (67 %) происходит из могильников, 23 – из кладов (15 %), 2 – из поселений (1 %), 26 (17 %) – случайные находки.

Редкость археологических находок из металла на поселениях, и сосудов в том числе, обусловлена объективными причинами. Первая – обработка руды и производство металла локализовались чаще всего за пределами поселений. Вторая причина состоит в том, что металлические предметы высоко ценились, и срок их службы был дольше, чем, например, керамических сосудов. Следует учитывать и возможность переработки металлических изделий. То, что находят в процессе раскопок, – лишь малая часть репертуара реально существовавших металлических предметов. В основном ценные вещи депонировались в погребениях. В том случае, когда можно провести количественное и качественное сравнение набора металлических изделий, найденных на поселении и принадлежащем ему могильнике, прослеживаются значительные различия в их распределении. Ценные предметы из металлов, в том числе драгоценных, находят в погребениях. Яркими примерами могут служить Демирчихююк-Сарикет ( Seeher , 2000) и Ка-раташ-Семайюк ( Mellink , 1965; 1969) в Западной Анатолии.

В рамках III тыс. до н. э. можно проследить эволюцию форм металлической посуды от простой к сложным. Ранние бронзовые чаши из Арслантепе VIB имеют простую коническую форму. Типичной формой РБВ II являются высоко-горлые «сирийские фляжки» с шаровидным туловом, в это же время появляются кувшины со сливом. Обе эти формы происходят из западного региона. В РБВ III анатолийское металлопроизводство переживает расцвет. Вместе с резким расширением репертуара металлической продукции распространяются и сосуды, как медно/бронзовые, так и из драгоценных металлов, свинец используется мало (исключение – сирийские фляжки в Эскияпаре и Тарсе). Наиболее яркие памятники с сериями металлических сосудов локализуются в Центральной и Северо-Западной Анатолии. Среди распространенных форм – кувшины со сливом, чаши на высокой ножке, кубки на поддоне, «сковороды» с выпуклым медальоном на дне, разнообразные чаши – глубокие с венчиком, мелкие открытые, чаши с высокой ручкой, сосуды-чайники, флаконы антропоморфных очертаний и др.

Выделяются локальные типы: кувшины и кубки на высокой ножке распространены в Центральной Анатолии, флаконы и кубки с воронковидным высоким горлом – в Северо-Западной. Есть и ряд типов, общих для обоих регионов: кубки на поддоне, открытые полусферические чаши, «сковороды» с рельефными медальонами на дне. Техника исполнения и композиции орнамента также разные. В Центральной Анатолии распространен орнамент в виде глубоких каннелюр, композиции богатые и разнообразные. На Северо-Западе орнаментация встречается реже, каннелюры мелкие, сложные композиции не применяются.

Заключение

Анализ комплексов, содержащих металлическую посуду, показывает, что такие находки являются надежным маркером для определения археологического комплекса как престижного. Наличие сосудов в погребениях указывает на наивысший социальный ранг их владельцев. Сосуды входят и в состав кладов наиболее ценных изделий.

Начало изготовления и использования сосудов в этом качестве относится ко втор. пол. IV тыс. до н. э., эпохе Урука. Эти находки связаны с процессом формирования элитарных групп в догосударственных и раннегосударственных обществах Месопотамии и Анатолии в IV–III тыс. до н. э.

Первые сосуды мы встречаем в Восточной Анатолии, находившейся под сильным воздействием урукской цивилизации. На Востоке на рубеже IV–III тыс. до н. э. располагался центр анатолийского металлопроизводства. В РБВ II основной очаг производства и использования сосудов перемещается на Запад, видимо, в связи с продвижением новых групп населения из Закавказья на Верхний Евфрат, с одной стороны, и активным процессом урбанизации Западноанатолийского региона, с другой. Затем, во втор. пол. III тыс. до н. э., выделяются два центра находок металлической посуды – Центральный и Северо-Западный, что связано с существованием в этих регионах сильных раннегосударственных образований с центрами в Аладже, Хорозтепе, Эскияпаре и Трое II–III.

В середине III тыс. до н. э. количество находок металлических сосудов, в том числе изготовленных из драгоценных металлов, резко возрастает. Распространяется престижный набор инвентаря, включавший наряду с металлической посудой элитарные головные уборы (диадемы) и парадное оружие ( Авилова , в печати).

Демонстрация символов престижа визуализировала и укрепляла авторитет местных лидеров и способствовала их участию в межрегиональных контактах. Рост торгово-обменных связей начинается с РБВ II, на что указывает распространение такой выразительной формы металлических (а также керамических) сосудов, как сирийские фляги ( Massa, Palmisano , 2018. P. 75. Fig. 8). Сосуды из могильников Сарикет и Кучукхююк морфологически родственны им. Подобный свинцовый сосудик найден в Тарсе ( Goldman , 1956. Fig. 435: 11 ). В связи с этим напомним о «Большом караванном пути» (Great caravan route), связывавшем Сиро-Киликию с Северной Эгеидой через внутренние районы Западной Анатолии ( Efe , 1987).

Видимо, в эпоху расцвета, в РБВ III сложилась общеанатолийская сеть торговых путей, соединявших Центр с Северо-Западом, западным побережьем и Эгеидой ( Şahoglu , 2005. Fig. 1a), что нашло свое отражение в близком сходстве металлических изделий из Трои, Аладжахююка и Эскияпара. Развитая система обмена на далекие расстояния обеспечивала получение предметов роскоши и особо ценного сырья. В ней циркулировали в основном объекты, относящиеся к категории престижных и ценных предметов, заказчиком и потребителем которых была элита. Она же обладала возможностями для интенсификации производства, накопления излишков продукции для обмена, а также для организации и обеспечения безопасности торговых путей ( Авилова , 2017).

Социально значимым аспектом функционирования металлических сосудов является их использование в общественных ритуалах: торжественных трапезах, погребальных церемониях, храмовых жертвоприношениях. Яркие свидетельства этого есть в изобразительных материалах Месопотамии – глиптике, мозаике на Урском штандарте и др.

Один из важных публичных аспектов использования металлической посуды – парадная трапеза. Нахождение сосудов в погребениях указывает на распространение обычая коллективных погребальных пиршеств, причем умерший, видимо, мыслился как участник трапезы, объединявшей мертвых и живых родичей. Эти идеи были распространены и в Месопотамии, и в бесписьменном обществе Анатолии III тыс. до н. э., о чем свидетельствуют находки из царских некрополей Аладжахююк и Хорозтепе с обширным набором престижных вещей, включавшем металлические сосуды, в том числе из драгоценных металлов ( Yalçin Ü., Yalçin H. , 2018).

С этим аспектом применения связано функциональное назначение сосудов. В целом формы анатолийских металлических сосудов указывают, что они применялись для манипуляций с жидкостями, причем были связаны не с ее хранением, а с употреблением в социальном контексте, включая смешивание, разлив, процеживание, питье. На это указывают средние и малые размеры и морфология сосудов. В наборах погребального инвентаря присутствуют широкогор-лые кратеры, «чайники», черпаки для перемешивания и переливания жидкостей из больших емкостей в небольшие кувшины и сосуды для питья (кубки, чаши различных форм). Широкое распространение в Балкано-Эгейском ареале сосудов для питья в форме «соусников» в Раннеэлладском II и Раннеминой-ском II периодах обсуждается в статье К. И. Попа, где автор подчеркивает социальные функции сосудов как пиршественной посуды ( Popa , 2016). Бронзовые глубокие миски, блюда, «сковороды», скорее всего, служили для обжаривания и разогревания пищи и сервировки парадной трапезы. Комплексы с металлическими сосудами позволяют реконструировать картину роскошного пира, устроенного для царственного покойника ( Авилова , 2010).

Исследование археологических комплексов Анатолии, содержащих металлические сосуды, позволяет рассматривать эту выразительную категорию престижного инвентаря с позиций ее общественной значимости.

Публикация знаковой статьи Г. Чайлда о городской революции (Childe, 1950) положила начало дискуссии об археологических критериях различения пред-государственного общества и раннего государства. Последний феномен Чайлд обозначил термином «цивилизация» и выделил ряд ее признаков, в том числе: городские центры; профессиональное ремесло, административный аппарат, монументальные культовые, дворцовые и общественные постройки; обособление элиты; наличие археологически фиксируемой резкой социальной стратификации; письменность; торговля на дальние расстояния; образование государства. К. Рэнфрю принадлежит монументальное исследование археологического аспекта сложения цивилизации в Средиземноморье (Renfrew, 1972). Эта тема активно разрабатывается в отечественной науке. В. М. Массоном был предложен краткий и емкий ряд признаков цивилизации: городские поселения, монументальная архитектура, дворцовые и храмовые постройки, могильники социальной элиты, развитое ремесло, письменность (Массон, 1989. С. 8–11). Н. Н. Крадин перечисляет такие археологически уловимые критерии государства, как трехуровневую структуру общества, оседлость, земледельческое хозяйство как основу экономики и обработку металла (Крадин, 2006. С. 196; 2015. Табл. 1).

Таким образом, анализ металлических сосудов из Анатолии подводит нас к мысли о том, что даже количественно небольшая коллекция этих выразительных находок позволяет связывать их со значимым общественным явлением – сложением цивилизации ближневосточного типа в качестве одного из ее признаков.

Список литературы К изучению металлических сосудов Анатолии (III тыс. до н. э.): морфология и контекст находок

- Авилова Л. И. Головные уборы как признаки высокого социального статуса (по материалам Ближнего Востока эпохи раннего металла) // Древность: историческое знание и специфика источника: материалы науч. конф., посвящ. памяти Э. А. Грантовского и Д. С. Раевского. Вып. 8 / Отв. ред.: вып. Г. Ю. Колганова, В. Ю. Шелестин. М.: ИВ РАН. (В печати.)

- Авилова Л. И., 2010. К изучению социокультурного развития земледельческих обществ Древнего Востока // Вестник Дагестанского научного центра. № 37. С. 35-49.

- Авилова Л. И., 2011. Металл Ближнего Востока. Социально-экономические и культурные процессы. Saarbrucken: LAP Lambert academic publishing. 356 с.

- Авилова Л. И., 2013. Компьютерные базы данных и исследования металлопроизводства на Древнем Востоке // КСИА. Вып. 229. С. 91-105.

- Авилова Л. И., 2017. О циркуляции металла в эпоху энеолита - бронзы (слитки, заготовки и весовые системы Ближнего Востока) // SP. № 2. С. 75-100.

- Авилова Л. И., 2018а. Анатолийские клады металлических изделий: Очерки металлопроизводства и культурного контекста. М.: ИА РАН. 248 с.

- Авилова Л. И., 2018б. О кладах металлических изделий в Анатолии (энеолит - бронзовый век) // Археологические памятники и межкультурные феномены энеолита и бронзового века / Отв. ред. М. В. Андреева. М.: ИА РАН. С. 37-90.

- Авилова Л. И., Антонова Е. В., 2009. Древняя Евразия: интерпретации свидетельств культурных перемен // КСИА. Вып. 223. С. 3-12.

- Ковалев А. А., 2020. Хронология переднеазиатских и закавказских аналогий "украшениям" культур Предкавказья первой половины III тыс. до н. э. // КСИА. Вып. 258. С. 75-94.

- Крадин Н. Н., 2006. Археологические признаки цивилизации // Раннее государство, его альтернативы и аналоги / Под ред. Л. Е. Гринина и др. Волгоград: Учитель. С. 184-208.

- Крадин Н. Н., 2015. Основные закономерности происхождения государства // КСИА. Вып. 239. С. 7-27.

- Массон В. М., 1989. Первые цивилизации. Л.: Наука. 268 с.

- Рындина Н. В., 2017. О технологии производства металлических сосудов майкопской культуры Северного Кавказа // SP. № 2. С. 101-118.

- Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана: каталог выставки / Ред. И. А. Данилова. М.: ГМИИ: Леонардо Арте, 1996. 297 с.

- Трейстер М. Ю., 1996. Троянские клады: (атрибуции, хронология исторический контекст) // Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана: каталог выставки / Ред. И. А. Данилова. М.: ГМИИ: Леонардо Арте. С. 197-240.

- Bachhuber C., 2009. The treASure deposits of Troy: rethinking crisis and agency on the Early Bronze Age citadel // AS. Vol. 59. P. 1-18.

- Bittel K., 1959. Beitrag zur Kenntnis anatolischer Metalgefasse der zweiten Halfte des dritten Jahrtausends v. Chr. // Jahrbuch des Deutschen Archaologischen Instituts. Bd. 74. Berlin. S. 1-34.

- Chernykh E. N., 1992. Ancient Metallurgy in the USSR: The Early Metal Age. Cambridge: Cambridge University Press. 335 p.

- Childe V. G., 1950. The urban revolution // Town planning review. Vol. 21. P. 3-17.

- Dardeniz G., Arikan B., Yildirim T., Çiftçi E., 2018. The ancient metallurgy of the Delice valley // Heritage Turkey. Vol. 8. P. 41.

- Di Nocera G. M., 2010. Metals and metallurgy. Their place in the Arslantepe society between the end of the 4th and beginning of the 3rd millennium BC // Economic Centralisation in Formative States. The Archaeological Reconstruction of the Economic System in 4th Millennium Arslantepe / Ed. M. Frangipane. Roma: Sapienza universita di Roma. P. 255-274. (Studi di Preistoria Orientale; vol. 3.)

- Easton D. F., 1997. The excavation of the Trojan treasures and their history up to the death of Schliemann in 1890 // The spoils of war: World War II and its aftermath: the loss, reappearance, and recovery of cultural property / Ed. E. Simpson. N. Y.: Harry N. Abrams Inc. P. 194-206.

- EASton D. F., Hawkins J. D., Sherratt A. G., Sherratt E. S., 2002. Troy in recent perspective // AS. Vol. 52. P. 75-109.

- Efe T., 1987. New concepts on Tarsus-Troy relations at the beginnings of the EB 3 period // XXXIV Uluslararasi Assiriyoloji, Kongresi, Istanbul. Ankara: Turk Tarih Kurumu. P 297-302.

- Efe T., Fidan E., 2006. Pre-middle Bronze Age metal objects from inland Western Anatolia: a typological and chronological evaluation // Anatolia Antiqua. Vol. XIV. P. 15-43.

- Esin U., 1969. Kuantatif spektral analiz yardimiyla Anadolu'da başlangicindan Asur kolonileri çagina kadar bakir ve tunç madenciligi. Istanbul: Tas Matbaasi. 205 р.

- Frangipane M., 2017. The role of metal procurement in the wide interregional connections of Arslantepe during the late 4th - early 3rd millennia BC // Overturning certainties in Near Eastern archaeology. A festschrift in honor of K. Aslihan Yener / Eds.: Ç. Maner, M. Horowitz, A. Gilbert. Leiden; Boston: Brill. P. 186-210.

- Frangipane M., Di Nocera G., Hauptmann A., Morbidelli P., Palmieri A., Sadori L., Schultz M., Schmidt-Schultz T., 2001. New symbols of a new power in a "Royal" tomb from 3000 BC Arslantepe, Malatya (Turkey) // Paleorient. Vol. 27. Iss. 2. P. 105-139.

- Goldman H., 1956. Excavations at Gozlu Kule, Tarsus. Vol. 2. Princeton; N. J.: Princeton University Press for the Institute for Advanced Study. 373 p., 460 pls.

- Gürkan G., Seeher J., 1991. Die frühbronzezeitliche Nekropole von Küçükhöyük bei Bozüyük // Istanbuler Mitteilungen. Bd. 41. S. 39-96.

- Hauptmann A., Palmieri A., 2000. Metal production in the Eastern Mediterranean at the transition of the 4th/3rd millennium: Case studies from Arslantepe // Anatolian metal I / Ed. Ü. Yalçin. Bochum: Deutsches Bergbau-Museum. P. 75-82. (Der Anschnitt; Beiheft 13.)

- Jablonka P., 2014. Globalisierung im 3. Jahrtausend v. und n. Chr. - Interpretationen archäologisch sichtbarer Kontakte von der Ägäis bis zum Indus von der nordwestlichen Peripherie aus betrachtet // Altorientalische Forschungen. Bd. 41. No. 1. S. 41-62.

- Jesus P. S. de, 1980. The development of prehistoric mining and metallurgy in Anatolia. 2 vols. Oxford: British Archaeological Reports. (BAR International series; 74.)

- Koşay H. Z., 1951. Les fouilles d'Alaca Höyük: Rapport préliminaire sur les travaux en 1937-1939. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. 409 p. (Türk Tarih Kurumu yayınlarından; 5.)

- Koşay H. Z., Akok M., 1950. Amasya Mahmatlar köyü definesi // Belleten. 14, 55. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. P. 481-485.

- Koşay H. Z., Akok M., 1973. Alaca Höyük kazısı: 1963-1967 çalışmaları ve keşiflere ait ilk rapor = Alaca Höyük excavations, preliminary report on research and discoveries, 1963-1967. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. XX, 118 p., XCV pls. (Türk Tarih Kurumu tarafından yapılan.)

- Lichter C., 2018. Frühbronzezeitliche Eliten in Anatolien im Licht der Gräber // Anatolian Metal VIII. Eliten - Handwerk - Prestigegüter / Ed. Ü. Yalçin. Bochum: Deutsches Bergbau-Museum. P. 77-90. (Der Anschnitt; Beiheft 39.)

- Lloyd S., Gökçe N., 1951. Excavations at Polatli: a new investigation of second and third millennium stratigraphy in Anatolia // AS. Vol. 1. P. 21-75.

- Massa M., 2008. Burial customs in west-central Anatolian Early Bronze Age: new evidence from Demirci Sariket (Eskişehir): Dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of M. Sc. in GIS and Spatial Analysis in Archaeology of the University of London in 2007/8, UCL Institute of Archaeology. London.

- Massa M., Palmisano A., 2018. Change and continuity in the long-distance exchange networks between western/central Anatolia, northern Levant and northern Mesopotamia, c. 3200-1600 BCE // Journal of Anthropological Archaeology. Vol. 49. P. 65-87.

- Mellink M. J., 1965. Excavations in Karataş-Semayük in Lycia, 1964 // AJA. Vol. 69. No. 3. P. 241-251.

- Mellink M. J., 1969. Excavations at Karataş-Semayük and Elmali // AJA. Vol. 71. P. 247-258.

- Mellink M. J., 1992. Anatolia // Chronologies in Old World archaeology / Ed. R. W. Ehrich. 3rd ed. Chicago; London: University Chicago Press. Vol. I. P. 207-220; Vol. II. P. 171-184.

- Müller-Karpe H., 1974. Handbuch der Vorgeschichte. Dritter Band Kupferzeit. Dritter Teilband Tafeln. München: C. H. Beck. 1095 S.

- Müller-Karpe M., 1993. Metallgefässe im Iraq I (von dem Anfangen bis zur Akkad-Zeit). Stuttgart: Steiner. XI, 352 S. (Prähistorische Bronzefunde; Abt. II, Bd. 14.)

- Muscarella O. W., 1988. Bronze and iron. Ancient Near Eastern artifacts in The Metropolitan Museum of Art. New York: The Metropolitan Museum of Art. 501 p.

- Muscarella O. W., 2003. The Central Anatolian Plateau: The tombs of Alaca Höyük // Art of first cities: The Third Millennium B.C. from the Mediterranean to the Indus / Eds.: J. Aruz, R. Wallenfels. N. Y.: The Metropolitan Museum of Art; New Haven: Yale University Press. P. 287-288.

- Özgüç Т., 1964. New finds from Horoztepe // Anadolu (Anatolia). Vol. 8. P. 1-25.

- Özgüç Т., Akok M., 1958. Horoztepe. An Early Bronze Age settlement and cemetery. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. 61 p. (Türk Tarih Kurumu yayınlarından. Ser. V; no. 18.)

- Özgüç T., Temizer R., 1993. The Eskiyapar treasure // Aspects of art and iconography: Anatolia and its neighbours: Studies in honor of Nimet Özgüç / Eds.: M. J. Mellink, E. Porada, T. Özgüç. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basimevi. P. 613-628.

- Popa C. I., 2016. Vessels for toasting? The "sauceboats" of the Coţofeni and Baden cultures and their Balkan-Aegean connections // Annales Universitatis Apulensis. Seria Historica. 20/II. P. 113-182.

- Reeves L. C., 2003. Aegean and Anatolian Bronze Age Metal Vessels: a Social Perspective. Vol. I: Text. A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, University of London. Institute of Archaeology, University College London. London. 297 p.

- Renfrew C., 1972. The emergence of civilization. The Cyclades and the Aegean in the third millennium B.C. London: Methuen. 624 p.

- Roberts B. W., Thornton C., Pigott V., 2009. Development of metallurgy in Eurasia // Antiquity. Vol. 83. Iss. 322. P. 1012-1022.

- Şahoğlu V., 2005. The Anatolian trade network and the Izmir region during the Early Bronze Age // Oxford Journal of Archaeology. Vol. 24. Iss. 4. P. 339-361.

- Schmidt H., 1902. Heinrich Schliemanns Sammlung trojanischer Altertümer. Berlin: Reimer. 354 S.

- Seeher J., 2000. Die Bronzezeitliche Nekropole von Demirci Hüyük-Sarıket. Ausgrabungen des Deutschen Archaeologischen Instituts In Zusammenarbeit mit dem Museum Bursa, 1990-1991. Tübingen: E. Wasmuth. 229 S. (Istanbuler Forschungen; Bd. 44.)

- Woolley L., 1955. Ur Excavations. Vol. IV: The Early Periods. A Report on the Sites and Objects Prior in Date to the Third Dynasty of Ur Discovered in the Course of the Excavations. London: Trustees of the Two Museums. 225 p., 83 pls.

- Yakar J., 2011. Anatolian chronology and terminology // The Oxford handbook of Ancient Anatolia(10.000-323 BCE) / Eds.: G. McMahon, Sh. Steadman. Oxford: Oxford University Press. P. 56-93.

- Yalçin Ü., Yalçin H. G., 2018. Könige, Priester oder Handwerker? Neues über die frühbronzezeitlichen Fürstengraber von Alacahöyük // Anatolian Metal VIII. Eliten - Handwerk - Prestigegüter / Ed. Ü. Yalçin. Bochum: Deutsches Bergbau-Museum. S. 91-122. (Der Anschnitt; Beiheft 39.)

- Yıldırım T., 2006. An Early Bronze Age cemetery at Resuloğlu, near Uğurludağ, Çorum. A preliminary report of the archaeological work carried out between years 2003-2005 // Anatolia Antiqua. Vol. XIV. P. 1-14.

- Yildirim T., 2011. Resuloğlu mezarliğinda ele geçen bir grup sap delikli balta // Knowledge Production from the Black Sea to the Euprathes: Studies Presented in honour of Önder Bilgi / Eds.: A. Öztan, Ş. Dönmez. Ankara: Bilgin Kültür Sanat. P. 457-470.

- Zimmerman Th., 2009. Fruhmetallzeitliche Eliten zwischen Ostagais und Taurusgebirge im 3. Jahrtausend v. Chr. - Versuch einer kritischen Bestandsaufnahme // Aufstieg und Untergang / Hrsg.: M. Egg, D. Quast. Mainz: Römisch-Germanisches Zentralmuseum. S. 1-30. (Monographien des Römisch-Germanisches Zentralmuseums; Bd. 82.)