К эколого-эпизоотологическому районированию юга Красноярского края по вирусам гриппа А

Автор: Савченко П.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования являлось изучение распределения положительных проб к вирусам гриппа А (ВГА) у диких и синантропных птиц по районам Красноярского края с выделением зон повышенного риска заражения людей и сельскохозяйственных животных. Отбор био-логического материала проведен у 165 видов птиц в 2006-2014 гг. в 5 группах районов. В 2006-2010 гг. антитела к гемагглютининам подтипа Н5 выявлены в 420 пробах на терри-тории 19 районов, РНК ВГА субтипов Н5 и Н7 - в 13. В 2011-2012, и особенно в 2013- 2014 гг., отбор проводили в значительно меньшем объеме, однако полученные данные в целом соответствовали ранее принятому районированию территории по эпизоотиче-ской опасности. Основное число проб (+) выде-лено у птиц 9 районов (80 % - в РТГА и 87,4 % - в ПЦР). Высокая сопряженность между доля-ми иммунных и инфицированных птиц (rs = 0,77 при Р > 0,05) отмечена в 6 районах. Предпола-гается, что наблюдаемое увеличение числа иммунных птиц является следствием эффек-та коллективного иммунитета, связано с ко-лониальными поселениями чаек, грачей и регу-лярными скоплениями ворон в местах их кор-межек. Исследование фаунистического соста-ва показало довольно высокую сопряженность (rs = 0,79 при Р

Вирусы гриппа а (вга), дикие и синантропные птицы, пролетные пу-ти, миграция птиц, особо опасные патогены, эпизоотия, экологическая безопасность

Короткий адрес: https://sciup.org/14084663

IDR: 14084663 | УДК: 576+895(Т-575)

Текст научной статьи К эколого-эпизоотологическому районированию юга Красноярского края по вирусам гриппа А

Введение. Вирусы гриппа А (Orthomyxo-viridae, Influenza A virus) являются этиологическими агентами опасных инфекционных заболеваний человека и животных, способных протекать в форме обширных эпизоотий, эпидемий и пандемий с высокой смертностью. Природным резервуаром вирусов гриппа А (ВГА) являются птицы водно-околоводного комплекса. Они с легкостью переносят их в кишечнике и выделяют в окружающую среду посредством фекальнооральной трансмиссии [2].

Красноярский край, как и юг Центральной Сибири в целом, является уникальным местом, где пересекаются 3 из 6 миграционных путей, проходящих через Евразию [5]. Наш регион, представляющий глобальный перекресток мигрирующих птиц, примыкающий к Внутренней Азии – важному центру видообразования и грандиозному биогеографическому рубежу, играет важную роль в изучении как птиц, так и патогенов, связанных с ними.

Вследствие широкого распределения миграционных путей, зимовок и областей гнездования птиц создаются благоприятные условия для обмена возбудителями опасных и особо опасных инфекций. Новые очаги высокопатогенных (Highly Pathogenic Avian Influenza) ВГА (прежде всего субтипов H5N1, H7N7) могут контролироваться по большей части при помощи раннего выявления и раннего оповещения, быстрых ответных действий, улучшенного надзора за заболеванием, вакцинации домашней птицы и других мер, направленных на подавление заболевания.

Цель исследования . Изучение распределения положительных проб к ВГА у диких и синантропных птиц по районам края с выделением зон повышенного риска заражения людей и сельскохозяйственных животных.

Материал и методы исследования. Объектами исследования являлись дикие перелетные птицы, в основном экологически связанные с водоемами, и синантропные – врановые, голубеобразные и некоторые представители отряда воробьинообразных. Всего обследовано 165 видов птиц.

Забор проб на анализ инфицированности вирусом гриппа у наиболее массовых и потенциально опасных птиц проводили в течение 2006–2010 гг., в формате биосъемки – в 2011– 2014 гг. Сделан лабораторный анализ 12234 проб сывороток крови на наличие антител к ВГА на тест-системах РТГА. Из них 4288 проб было взято у представителей семейства врановых, что составило 35,1 % от их общего числа птиц. Для выявления заражения и идентификации РНК-генома исследованы 3334 проб биоматериала и клоакальных смывов в ПЦР, из которых врановые составили 355 проб, или 10,6 %.

Отбор биологического материала проводили в 5 группах районов Красноярского края: Южной, Ачинской, Центральной, Канской и Енисейской. Материал отбирали с соблюдением действующих правил и инструкций Минсельхоза РФ [4]. Для взятия биологического материала применяли метод избирательного отлова и отстрела диких и синантропных видов птиц, имеющих высокий индекс эпизоотической опасности. У птиц средних размеров кровь отбирали из подкрыльцовой вены в стерильные пробирки.

Лабораторные работы проведены на базе вирусологического отдела специализированного ветеринарного учреждении КГУ «Краевая ветеринарная лаборатория». Автор выражает признательность и благодарность директору лаборатории П.М. Демчину и заведующей вирусологическим отделом Л.В. Шматовой за помощь, оказанную в лабораторном исследовании проб. Небольшую часть проб передавали для дальнейшего субтипирования по подтипам гемагглютинина и нейраминидазы в научнометодический Центр по референс-диагностике и изучению высокопатогенных штаммов вируса гриппа на базе ФГУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» (г. Новосибирск) и в лаборатории трансмиссивных инфекций ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» (г. Иркутск) и ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (г. Владимир).

Результаты исследования и их обсуждение. В 2006–2010 гг. антитела к гемагглютининам подтипа Н5 выявлены в 420 пробах на территории 19 районов Красноярского края и 3 районов Республики Хакасия; РНК ВГА субтипов Н5 и Н7 – в 13 районах края и 2 районах Хакасии.

В Казачинском районе соотношение инфицированных и иммунных птиц было 1 : 15, в Рыбинском – 1 : 6, в Ужурском районе, несмотря на большой отбор проб, положительных (+) в ПЦР не выявлено. В Казачинском районе 60 % положительных проб, содержащих антитела к ВГА, были выделены от сизой чайки, галки, грача, черной вороны и ворона, в Рыбинском районе 47,7 % проб (+) приходилось на врановых, в основном грача, в Ужурском 46,8 % проб (+) было взято у сизых чаек и грачей.

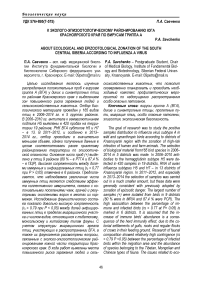

Для выяснения участия разных ви-дов/подвидов и субпопуляций птиц в циркуляции ВГА субтипов Н5 и Н7, оценки роли миграционных путей, связи мигрирующих птиц с областями зимовок и очагами вирусной инфекции анализ выделения из распределения положительных (+) проб проводили по миграционным участкам, которые были выделены в предыдущем исследовании [5]. В целом воробьиные синантропные птицы, по-видимому, влияют на суммарную иммунизацию населения птиц в пределах миграционных участков (рис.). По крайней мере, в пределах Енисейского, Чулымского, Канского и Минусинского миграционных участков, судя по положительным пробам (+), разрыв между числом иммунных и инфицированных птиц хорошо заметен.

Подобный вектор различий еще раз заставляет вернуться к предположению, высказанному группой авторов в отношении воробьиных птиц [3]. По их мнению, воробьиные являются эволюционным тупиком в распространении вируса гриппа.

В 2011–2012 гг. отбор проводился в меньшем объеме и без широкого охвата районов Красноярского края и Хакасии, однако полученные выборочные данные в целом соответствовали принятой градации территории по эпизоотической опасности. Основное число проб (+) выделено у птиц 9 районов (80 % – в РТГА и 87,4 % – в ПЦР, табл.). Высокая сопряженность между долями иммунных и инфицированных птиц (r s = 0,77 при Р > 0,05) отмечена в 6 районах Красноярского края. Корреляционная связь между общей долей иммунных птиц в перечисленных районах и этими видами оказалась высокой (r s = 0,78 при Р < 0,05). Можно предположить, что наблюдаемое увеличение числа иммунных птиц является следствием эффекта коллективного иммунитета, связано с колониальными поселениями чаек, грачей и регулярными скоплениями ворон в местах их кормежек.

Распределение долей иммунных птиц трех отрядов (гистограмма) и динамика выделения положительных проб в РГГА и ПЦР (графики) в 2006–2010 гг. по миграционным участкам: En-mig – Енисейский; Kr-mig – Красноярский; Ach-mig – Ачинский; Ch-mig – Чулымский;

K-mig – Канский; Ang-mig – Ангарский и М-mig – Минусинский

Среди выделенных положительных проб от воробьиных на юге Центральной Сибири абсолютно доминировали врановые (группа синан- тропных видов). Причем антитела у них появились позднее, но рост иммунности характеризовался, с одной стороны, большей напряженно- стью, с другой – продолжительностью сохранения иммунитета при резком и значительном сокращении числа инфицированных птиц в течение года.

Исследование фаунистического состава показало довольно высокую сопряженность (rs = 0,79 при Р < 0,05) между долей инфицирован- ных птиц в пределах миграционного участка и числом видов, относящихся к тибетскому, монгольскому и китайскому типам фауны. Связь с представителями европейской фаунистической группы оказалась низкой и статистически недостоверной (rs = 0,39 при Р > 0,05).

Распределение положительных проб к ВГА субтипов Н5 и Н7 по районам Красноярского края в 2006–2010 гг.

|

Район |

РНК ВГА |

Антитела к ВГА |

||

|

+(abs.) |

% |

+(abs.) |

% |

|

|

Новоселовский |

36 |

28,3 |

72 |

17,1 |

|

Минусинский |

26 |

20,4 |

55 |

13,1 |

|

Шарыповский |

10 |

7,9 |

25 |

6,0 |

|

Емельяновский |

10 |

7,9 |

9 |

2,1 |

|

Большемуртинский |

9 |

7,1 |

11 |

2,6 |

|

Рыбинский |

8 |

6,3 |

44 |

10,5 |

|

Березовский |

8 |

6,3 |

15 |

3,6 |

|

Казачинский |

4 |

3,2 |

58 |

13,8 |

|

Ужурский |

0 |

0 |

47 |

11,2 |

|

Прочие |

16 |

12,6 |

84 |

20,0 |

|

Всего |

127 |

100,0 |

420 |

100,0 |

Сравнение миграционных участков по числу видов птиц, участвующих в циркуляции ВГА, с использованием индекса общности Чекановско-го-Съеренсона выявило практически идентичную картину с кластерным анализом состава мигрантов. Наибольшее сходство по видам доминантной группы отмечено в Чулымском и Ачинском миграционных участках (по пробам (+) в РТГА К s = 0,62, в ПЦР = 0,59), между Ачинским и Минусинским участками показатели сходства оказались ниже (в РТГА К s = 0,57, в ПЦР = 0,36).

Из 34 основных видов мигрирующих птиц наибольшее число с положительными пробами (+) к ВГА субтипов Н5 и Н7 отмечено на Минусинском миграционном участке (21 вид, или 61,8 %), несколько меньше – на Чулымском (17 видов, 50 %) и Ачинском (14 видов, 41,2 %). Интересно, что в Минусинском районе на оз. Тагарское инфицирование сопровождалось падежом птиц. В то же время на оз. Интиколь (Но-воселовский район, Чулымский миграционный участок) падежа не было, хотя пробы (+) выделялись на протяжении весенне-летнего и летнеосеннего сезонов в течение 6 лет, а инфицированными оказались как взрослые (ad), так и мо- лодые (pull, juv, subad) птицы, вылупившиеся и поднявшиеся на крыло на этом водоеме.

На основе данных о пространственновременном распределении положительных проб, межгодовой повторяемости их выделения, в том числе на одних и тех же участках в гнездовой период, учетных материалов, отражающих реальную временную ситуацию в местах концентраций птиц, нами было выделено 8 предполагаемых очагов ВГА, требующих постоянного контроля. Являются ли они применительно к гриппу птиц, с позиций учения Е.Н. Павловского, «природными» или «очагами инфекций», т.е. эфемерными из-за недостатка исходных данных, сказать не представляется возможным.

В миграционном коридоре, соединяющем Кежемское многоостровье с районами Красноярского края и Хакасии, места и динамика выделения положительных проб (+) имеют явно выраженную сегрегированность, в большинстве случаев соответствующую основному направлению пролета водоплавающих и ряда около-водных птиц: с юго-запада на северо-восток весной и обратно осенью.

Особо следует отметить, что при заболевании людей гриппом субтипа Н1N sw в Красноярском крае в 2010 г. превышение эпидемиологического порога наблюдалось в 7 из 8 этих очагов. В период 2008–2015 гг. субтипирование в Красноярском крае, республиках Тыва и Хакасия проводили для сравнительно ограниченного числа проб, которые дополнительно отправлялись в референс лабораторий гг. Владимира и Новосибирска. В результате ВГА субтипа Н5N1 был выделен только в пробах с оз. Убсу-Нур от красноносого нырка и чомги. РНК ВГА субтипа Н5 была выделена от чирка-свистунка с этого же озера и у самки огаря, добытой на оз. Шара-Нур.

Динамика доли положительных проб среди отрядов диких птиц различалась по районам. На протяжении всего периода миграций и присутствия перелетных птиц в регионе рост, близкий к экспоненциальному, отмечен для Ачинского и Красноярского миграционных участков. Для Минусинского характерно постепенное нарастание присутствия инфицированных птиц, а одномоментное повышение долей свойственно Енисейскому и Канскому миграционным участкам.

На территории Красноярского края в последние годы из взятого нами биоматериала были выделены и идентифицированы изоляты ВГА Н3N8 и H4N6, что подтверждено и исследованием части проб в ФГУ «ВНИИЗЖ» и ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». Как и в пробах, содержащих РНК ВГА субтипа Н5, видовой состав птиц представлен: чирками – свистунком и трескунком, кряквой, шилохвостью, серой уткой, а из журавлеообразных – лысухой. Что во многом оказалось характерным для всей Восточной Сибири в этот период [1, 6].

Заключение. На основе данных о выделении проб (+), структуре миграционного ареала, размещении птицеводческих хозяйств, рекреационных и иных объектов, по космоснимкам с использованием ГИС-технологий и учетным материалам, отражающим реальную временную ситуацию в местах концентраций птиц, нами выделено 27 зон высокого риска заражения людей и сельскохозяйственных животных. В данном случае под зоной понимается не географический выдел, а территория, представляющая источник повышенной эпизоотологической, эпидемиологической опасности, площадь которой определяется радиусом карантинных мероприятий, составляющих 3, 5, 10 км.

В Красноярском крае к местам повышенного риска заражения людей и сельскохозяйственных животных, требующим особого внимания в летние месяцы, отнесены: в Красноярском крае – озера Сухое, Тагарское, Интиколь, Салбат, Белое, Большое; поймы рек Сережа и Чулыма (Косогольско-сережский участок); пойменные участки Енисея (в черте г. Красноярска, у сел Шивера, Есаулово, Галанино, Казачинское), р. Бузим (среднее течение, устье); пруды-накопители у г. Сосновоборска, Кежемское мно-гоостровье; пруды у сел Малый Кантат, Талов-ка, Межово; Сыдинский и Тубинский заливы Красноярского водохранилища.

Исследование фаунистического состава выявило довольно высокую сопряженность между долей инфицированных птиц в пределах миграционного участка и числом видов, относящихся к тибетскому, монгольскому и китайскому типам фауны. Районирование территории края по степени угроз заноса и распространения ВГА дикими и синатропными птицами позволит своевременно планировать и проводить необходимый комплекс профилактических мероприятий по недопущению распространения особо опасных патогенов в регионе.

Список литературы К эколого-эпизоотологическому районированию юга Красноярского края по вирусам гриппа А

- Данчинова Г.А., Ляпунов А.В., Хаснатинов М.А. . Разнообразие и распростране-ние вирусов гриппа А среди птиц в Восточ-ной Сибири//Бюл. ВСНЦ СО РАМН. -2015. -№ 5 (105). -С. 51-60.

- Львов Д.К., Щелканов М.Ю., Дерябин П.Г. Распространение высоковирулентного виру-са гриппа А субтипа H5N1 на территории Се-верной Евразии: данные 2008 г.//Проблемы совершенствования межгосударственного взаимодействия в подготовке к пандемии гриппа: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. -Новосибирск, 2008. -С. 39-41.

- Марченко В.Ю., Шаршов К.А., Шестопалов А.М. Экология вирусов гриппа А в популяци-ях диких птиц Центральной Азии//Бюл. ВСНЦ СО РАМН. -2012. -№ 5(87). -Ч. 1. -С. 271-275.

- Об утверждении правил по борьбе с гриппом птиц//Приказ Минсельхоза РФ № 90 от 27.03.2006 г. -URL: http://www.mcx.ru/documents/document/show/17439.156.htm.

- Савченко А.П., Савченко П.А. Миграции птиц Центральной Сибири и распространение ви-русов гриппа А. -Красноярск: Изд-во СФУ, 2014. -256 с.

- Савченко А.П., Савченко П.А., Савченко И.А. . Виды птиц -основные носители и пе-реносчики вирусов гриппа А в Восточной Си-бири//Бюл. ВСНЦ СО РАМН. -2015. -№ 4 (104). -С. 102-111.