К каталогу варварских монетных подражаний в античной Таврике

Автор: Андриевский Д.В.

Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask

Рубрика: Нумизматика

Статья в выпуске: 14, 2022 года.

Бесплатный доступ

Объектом исследования стала античная серебряная монета, найденная в 2011 г. на дневной поверхности южнее пос. Зуя Белогорского района (Крым), по дороге к с. Красногорское (Нейзац). Она отчеканена на прямоугольной, плохо отожженной пластинке. На аверсе оттиснуто весьма гротескное, но все же узнаваемое изображение львиной головы с пышной гривой, развернутой влево. На реверсе виден лук с вложенной стрелой, и размещена небрежно выполненная легенда «ΠΑΤΗ». Судя по стилистике исполнения, эта монета - реплика, выпущенная в варварском эмиссионном центре как подражание тетроболу Нимфея, отчеканенному от имени общины выходцев из Самоса. Реплику могли изготовить в период обращения оригинала, эмиссия которого была, между тем, непродолжительной. Легенда же реверса может содержать имя санкционировавшего эмиссию реплик скифского правителя Патия, который, предположительно, кочевал в Восточной Таврике, ибо за ее пределами монеты Нимфея, выпущенные выходцами из Самоса, до сих пор не выявлены. Сам же факт обнаружения изучаемой монеты свидетельствует о существовании денежного обращения у таврических скифов уже в V в. до н.э.

Археология, история, нумизматика, таврика, варварские подражания

Короткий адрес: https://sciup.org/14125272

IDR: 14125272 | УДК: 94(495) | DOI: 10.53737/2713-2021.2022.59.75.017

Текст научной статьи К каталогу варварских монетных подражаний в античной Таврике

Начну с того, что одной из интереснейших задач, стоящей перед современной нумизматикой, является выявление обстоятельств поступления в обращение и длительность использования античных платежных знаков1. Особо важна эта проблема для историков, изучающих древности варварской периферии античного мира. Дело в том, что действовавшие на этих территории властные структуры, как правило, не ставили перед собой цель выпустить оригинально оформленные монеты2. Они предпочитали санкционировать или молчаливо соглашаться на использования привозных платежных знаков, привычных населению. Или же выпускать им реплики.

Полагаю, что разрешение этой проблемы возможно только в том случае, если мы, исследователи, получим наиболее полное представление о составе денежного обращения в таких регионах. Так что одной из первостепенных задач, стоящих перед нумизматами, является своевременная публикация нумизматических материалов.

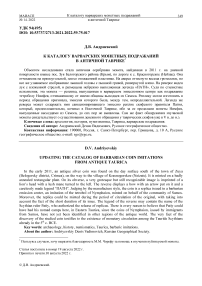

Мне уже представлялась возможность принять участие в разрешении этой проблемы (Андриевский 2022: 5—8; Андриевский, Чореф 2021: 875—881; 2022: 360, № 1, 2, рис. 2: 1, 2 ). А сравнительно недавно в поле моего зрения оказалась монета (рис. 1), найденная жителем пос. Зуя в 2011 г. Судя по оформлению, она, безусловно, античная. Или же древнее подражание ей. Уже при беглом осмотре монета заинтересовала меня нестандартностью технологии изготовления. Ее оттиснули не на ординарной заготовке округлой формы, а на прямоугольной пластинке, небрежно отделенной зубилом от листа металла, с острыми углами и заусеницами (рис. 1). Причем ее должным образом не подготовили к чеканке. Сужу по наличию многочисленных трещин на гурте (рис. 1). Как видим, монетные мастера не были знакомы с технологией отжига. Иначе, полагаю, многочисленных трещин не было бы.

Определенно, монету выпустили ремесленники, не знакомые с технологией монетной чеканки. Есть также все основания полагать, что проблемы метрологии их также не интересовали. В ином случае они бы отлили заготовку стандартного веса, как это делали в античном мире, а не вырубали ее из листа. Делаю вывод, что объектом моего изучения стала неординарная монета, вполне возможно, что выпущенная какой-то мастерской, находящейся на дальней периферии значимых ремесленных центров античного мира. Собственно, это обстоятельство дает нам все основания видеть в ней аутентичный артефакт, а не современную реплику. В настоящее время вряд ли стали бы изготавливать подражания по такой технологии. Заключаю, что объект моего исследования — античная монета варварского чекана. Причем речь идет о ранее не выявленном подражании (Сергеев 2012).

Перехожу к атрибуции этого артефакта. Начну с описания.

Л.с.: Голова льва, с открытой пастью, развернутая влево. Следы двойного удара.

О.с: ΠΑΤΗ . Лук с вложенной стрелой.

Серебро. Размеры — 1,7 × 1,2 см, вес — 2,26 г.

МАИАСП № 14. 2022

К каталогу варварских монетных подражаний в античной Таврике

Сразу же замечу, что изображение на аверсе крайне гротескное. Кроме того, из-за двойного удара оно получилось смазанным. Так что определить, что это за фигура — довольно трудно. Так что предложенная мною атрибуция изображения на лицевой стороне была выработана в результате продолжительного осмотра и многократного вращения. Действительно, развернув аверс на 90° против часовой стрелки, мы можем наблюдать на нем нечто схожее на бюст в высокой зубчатой короне, развернутый влево. Но вряд ли такая атрибуция правдоподобна. Ведь в таком случае головной убор окажется больше головы. Да и последняя получается крайне невыразительная: с непропорционально огромными глазами и носом, без подбородка, с непонятной жирной линией на уровне короткой шеи3 и с неясными линиями на груди. Так что предложенная нами атрибуция куда правдоподобнее — на лицевой стороне монеты выбита голова рычащего льва с пышной гривой, развернутая влево.

Перехожу к изучению реверса. Большую его часть занимает композиция, составленная из лука и вложенного в него стрелы с пышным оперением. К сожалению, она оттиснулась довольно плохо. Так, рукоять и нижняя часть лука, а также наконечник стрелы не прочеканились. По-видимому, сказался уже неоднократно отмеченный непрофессионализм монетных мастеров. К счастью, легенда вполне читаема. Что довольно удивительно, ведь буквы получились довольно корявые, разной ширины. Так, вторая буква «Α» ограничена поперечной перекладиной сверху. А третья литера «Τ» вышла тонкая и кривая. Однако ее продольная и поперечная черты вполне различимы. Дело в том, что символы были вырезаны на штемпеле глубокими чертами. Чем, собственно, и объясняется факт их хорошей сохранности. Эти буквы греческие, так что у нас есть все основания читать их слева на право. Читаю на оборотной стороне изучаемой монеты буквосочетание «ΠΑΤΗ».

Нахожу выявленные факты весьма важными. Дело в том, что в Боспорском государстве, а также в Херсонесе и в Ольвии схожих монет не чеканили. Да и легенда «ΠΑΤΗ» на них не известна. Да, на бронзах известны изображения лука и стрелы. Однако их сочетали иным образом. Стрелу размещали под луком. Так что может сложиться впечатление, что объект моего исследования — уникум, созданный варварскими мастерами на основе принятых в их среде художественных идей. Но это не так.

На рис. 2 приводим изображение крайне редкой, но, в тоже время уже давно известной и основательно изученной монеты4 — тетробола Нимфея, выпущенной жившей в нем общиной беженцев с Самоса, саммеотов5 (Анохин 1999: 23—24, рис. 3: 1 ; 2010a: 82—87; 2010b: 71, рис. 1: 1 ; 2010c: 88—91; 2011: № 947). Бюст льва на ее аверсе также развернут влево. Но легенда реверса — иная. Уверено читается последний символ — «Μ» (рис. 2). Просматривается и предпоследняя буква — «Α»6. Перед ней был оттиснут символ, от которого сохранились только две поперечные черты, ограничивающие его сверху и снизу, а также наклонная линия, примыкающая к верхней из них. Соглашаюсь с точной зрения В.А. Анохина — на оборотной стороне монеты на рис. 2 могло быть оттиснуто «ΣΑΜ».

Нахожу этот факт весьма примечательным. Дело в том, что на монетах полисов Северного Причерноморья в тот период, как правило7, размещали только указания на эмиссионные центры (Анохин 1977: 17—54; 1986: 5—30; 1989; 1999: 4—36; 2011; Frolova 1996). Но в регионе не было полиса, название которого начиналось с «ΠΑΤΗ». Так что объект моего изучения не мог быть выпущен в каком-либо значимом эллинском поселении. Допускаю, что буквосочетание

МАИАСП № 14. 2022

«ΠΑΤΗ» содержит буквы имени некого политического деятеля, вполне возможно — династа, по распоряжению которого прошла эмиссия изучаемых монет.

Для проверки этой гипотезы обращусь к трудам по ономастике. И, действительно, начинающееся с этих букв имя Πάτης было хорошо известно в эллинском мире. Оно сохранилось на лапидарных памятниках, найденных на о. Делос, во Фригии, в Ливии и в Македонии. Самая древняя из них — первая была высечена в 372/67—364/3 гг. до н.э. (epigraphy.packhum.org: 1; clas-lgpn2.classics.ox.ac.uk: 1). Созвучные имена использовалось и в Северо-Восточном Причерноморье. Так, в боспорских надписях упомянуты Πάτειρος (КБН 1965: № 947), Πάτεις (КБН 1965: № 81, 700, 772, 811, 1027, 1242, 1278, 1280), Πατέρας (КБН 1965: № 1084, 1144, 1198) и Πατέριος (КБН 1965: № 36, 1266, 1198). Особо стоит отметить тот факт, что имя Πατίας присутствует на двух стелах из Пантикапея. В них упомянуты Димитрий, сына Патия и Юлий Патий, сына Димитрия. Первая из этих надписей датируется I в. н.э. (КБН 1965: 936—937, № 2), а вторая — второй половиной I — в первой половиной II в. н.э. (КБН 1965: № 612).

Столь широкий ареал использования этого и созвучных имен вполне объясним. Дело в том, что входящее в его состав буквосочетание pat входило в состав популярных индоевропейских имен Supat и Supatta. Что не случайно, ведь его следует переводить на русский как «путь, дорога» (Трубачев 1999: 278, 279).

Так что не стоит удивляться тому факту, что имя Патий было известно и у скифов. Правда, оно приводится в написании Πατίας, Pati (Абаев 1979: 313). Ученый переводит его как «господин»8 (Абаев 1979: 298). Полагаю, что форма Πατήας также вполне допустима. Тем более что она близка по смыслу к греческому πατήρ — «отец, создатель, творец, почтенный».

Нахожу это обстоятельство крайне важным. Написание Πατήας вместо Πατίας могло появиться на монете в том случае, если текст на ней размещал грек. Учитывая это обстоятельство, заключаю, что эмитента изучаемой монеты звали Патий, и он был одним из вождей таврических скифов.

И сразу же подчеркну, что появление реплик монет Нимфея с именем скифского династа вполне ожидаемо. Учтем тот факт, что в Никонии в 470—460 гг. до н.э. чеканил свои бронзы Скил (Анохин 2011: № 568—572), в Гераклее Понтийской и Каллатии в 353—340 гг. до н.э. выпустил дидрахмы, драхмы и гемидрахмы Атей (Анохин 2011: 572—576), а в Ольвии в 440— 437 гг. до н.э., в 140—120 гг. до н.э., в 50/51—76/77 гг. н.э. и в 77/78—78/79 гг. н.э. соответственно чеканили золото, серебро и бронзу Эминак (Анохин 2011: № 167), Скилур (Анохин 2011: № 577—584), Фарзой (Анохин 2011: № 585—594) и Ининсимей (Анохин 2011: № 595, 596). Свои монеты выпустили и цари Малой Скифии (Тарасюк 1956: 22—30).

Нахожу это обстоятельство крайне важным. Ведь в Нимфее в период эмиссии монет саммеотов проживали также и скифы9 (Силантьева 1959: 5—107; Грач 1999: 30—31;

МАИАСП № 14. 2022

К каталогу варварских монетных подражаний в античной Таврике

Вахтина 2015: 34—42). По мнению В.А. Анохина, речь должна идти о приднепровских царских скифах, откочевавших в Восточную Таврику, живших и в этом полисе и покинувших его после ухода афинян (Анохин 2010: 77—78). Полагаем, что впоследствии они могли провести небольшую эмиссию реплик привычной им монеты, над выпуском которой работали как местные, так и греческие мастера. В любом случае, у нас есть все основания считать Патия одним из предводителей приднепровских царских скифов, кочевавших в Восточной Таврике.

Нахожу этот тезис крайне важным, т.к. он позволяет датировать эмиссию изучаемого подражания. Вернее всего, она прошла вскоре после завершения чеканки монет в Нимфее, т.е. в тот период времени, когда его выпуски все еще находились в обращении, хотя и перестали поступать в него в необходимом объеме10.

Подчеркну, что изучаемая реплика вряд ли была выпущена в каком-либо скифском поселении долины р. Зуя. Ведь их городища и селища, обнаруженные к настоящему времени в этом районе Таврики, были основаны и заселены значительно позже — не раньше III—II вв. до н.э. Причем пик заселения долины в эпоху античности пришелся на II—III вв. н.э.11 В тот же период функционировал и некрополь Нейзац (Храпунов 2011: 13—133; 2016; Храпунов, Стоянова 2016: 200—234; Намойлик 2020: 113—135). Первыми веками н.э. датируются и найденные в некрополе монеты (Храпунов 2009: 55—82; 2020: 227—233). Пока нет оснований допускать обнаружение в долине р. Зуи древнейших скифских поселений (Храпунов, Смекалова, Власов 2010). Заключаю, что изучаемая монета была или утеряна проезжавшим скифом, или, что вероятнее, принесена им в жертву в каком-либо пока не обнаруженном культовом центре12.

Полагаю, что следует обратить внимание читателя и на следующий, с моей точки зрения весьма немаловажный аспект. Если наша атрибуция монеты верна, то есть все основания полагать, что скифы начали выпускать свои реплики монетам государств Северного Причерноморья не в IV в. до н.э., как заключил М.М. Чореф (Чореф 2018: 390—391, 395—396, рис. 3), а в V в. до н.э. Причем они в начальный период эмиссии копировали не бронзовые, а серебряные монеты. Что, как мне кажется, вполне объяснимо. Ведь куда целесообразнее было перерабатывать в монеты не малоценные сплавы, получая, тем самым, кредитные деньги, а драгоценный металл. Высокий спрос на него мог побудить скифов завозить в Таврику такие экзотические для Северного Причерноморья платежные средства, как сикли Ахеменидов (Чореф 2017: 213—221). По той же причине региональное обращение усваивало антиохийские и александрийские тетрадрахмы (Андриевский 2022: 5—8; Андриевский, Чореф 2021: 875—881; 2022: 360, № 1, 2, рис. 2: 1, 2 ). В любом случае, переход к эмиссии собственных денег произошел у скифов вследствие ослабления их притока или уменьшения масштабов торговли.

МАИАСП № 14. 2022

Подчеркну, что выпуски монет скифских правителей были эпизодическими. Ведь они были возможны только в сильном государстве. Да и варварское население Таврики предпочитало привозные деньги (Сапрыкин 2005).

Но это не умаляет историческое значение публикуемого артефакта. Полагаю, что нам представилась возможность, во-первых, внести вклад в просопографию Скифии — стало известно о предводителе скифов Патии. Во-вторых, удалось сформулировать довод в пользу точки зрения об особо активных контактах скифов и Нимфея в V в. до н.э. И, наконец, в-третьих, посчастливилось описать новое, и, как мне кажется, самое раннее скифское подражание монете полисного чекана. Выношу результаты моего изучения на научное обсуждение.

Список литературы К каталогу варварских монетных подражаний в античной Таврике

- Абаев В.И. 1979. Скифо-сарматские наречия. В: Расторгуева В.С. (отв. ред.). Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки. Москва: Наука, 272—366.

- Андриевский Д.В. 2022. Тетрадрахмы Антиохии из Горного Крыма. В: Чореф М.М. (отв. ред.). Материалы и исследования по истории России. Вып. 19. Нижневартовск: ИП Мельник Н.В., 5—8.

- Андриевский Д.В., Чореф М.М. 2021. Привозные эллинистические монеты, найденные близ с. Партизанское (Юго-Западный Крым), как исторический источник. МАИАСП 13, 875—881.

- Андриевский Д.В., Чореф М.М. Античные монеты, найденные близ пос. Почтовое (Крым), как исторический источник. МАИАСП 14, 358—368.

- Анохин В.А. 1977. Монетное дело Херсонеса (IVв. до н.э. — XII в. н.э.). Киев: Наукова думка.

- Анохин В.А. 1986. Монетное дело Боспора. Киев: Наукова думка.

- Анохин В.А. 1989. Монеты античных городов Северо-Западного Причерноморья. Киев: Наукова думка.

- Анохин В.А. 1999. История Боспора Киммерийского. Киев: Одигитрия.

- Анохин В.А. 2010а. К дискуссии о монетах с надписью ЕАММА. В: Анохин В.А. Материалы, исследования и заметки по археологии и нумизматике. Киев: Стилос, 82—87.

- Анохин В.А. 2010Ь. Понтийская экспедиция Перикла и Боспор Киммерийский (437 г. до н.э.). В: Анохин В.А. Материалы, исследования и заметки по археологии и нумизматике. Киев: Стилос, 70—81.

- Анохин В.А. 2010с. Самосцы в Херсонесе Таврическом. В: Анохин В.А. Материалы, исследования и заметки по археологии и нумизматике. Киев: Стилос, 88—101.

- Анохин В.А. 2011. Античные монеты Северного Причерноморья. Киев: Стилос.

- Вахтина М.Ю. 2015. О гробницах 1 и 6 некрополя Нимфея. Таврические студии 7, 34—42.

- Грач Н.Л. 1999. Некрополь Нимфея. Санкт-Петербург: Наука. КБН 1965:

- Струве В.В. (ред.). 1965. Корпус боспорских надписей. Москва; Ленинград: Наука.

- Колтухов С.Г. 1999. Укрепления Крымской Скифии. Симферополь: Сонат.

- Кропоткин В.В. 1961. Клады римских монет на территории СССР. Москва: АН СССР (САИ Г4-4).

- Намойлик А.С. 2020. Граффити и дипинти из могильника Нейзац, поселения на могильнике Нейзац и поселения в Барабановской балке. Крым в сарматскую эпоху (II в. до н.э. — IVв. н.э.) 6, 113—135.

- Сапрыкин С.Ю. 2005. Денежное обращение на хоре Херсонеса Таврического. Историко-нумизматическое исследование. Москва: Наука.

- Сергеев А.Я. 2012. Монеты варварского чекана на территории от Балкан до Средней Азии. Москва: ГИМ.

- Силантьева Л.Ф. 1959. Некрополь Нимфея. В: Гайдукевич В.Ф. (ред.). Некрополи боспорских городов. Москва; Ленинград: АН СССР (МИА 69).

- Синика В.С., Чореф М.М. 2018. Варварские подражания монетам Филиппа II Македонского с левобережья Нижнего Днестра. КСИА 250, 336—348.

- Скворцов К Н., Чореф М.М. 2020. Клад римских монет Мельниково-1. МАИАСП 12, 734—773.

- Смекалова Т.Н., Колтухов С.Г., Зайцев Ю.П. 2015. Атлас позднескифских городищ предгорного Крыма. Санкт-Петербург: Алетейя (Материалы к археологической карте Крыма. Вып. XV. Археологические атласы Северного Причерноморья).

- Тарасюк Л.И. 1956. Имена царей Малой Скифии на монетах из Добруджи. КСИИМК 63, 22—30.

- Трубачев О.Н. 1999. Ыёоапеа в Северном Причерноморье. Санкт-Петербург: Наука.

- Труфанов А.А. 2010. Монеты из погребений варварского населения Крыма первых веков н.э. АА 22, 235—250.

- Храпунов И.Н. 2011. Некоторые итоги исследований могильника Нейзац. В: Храпунов И.Н. (ред.). Исследования могильника Нейзац. Симферополь: Доля, 13—133.

- Храпунов И.Н. 2016. Поселение в Барабановской балке (II—IV вв. н.э.). Симферополь: Наследие тысячелетий.

- Храпунов И.Н., Смекалова Т.Н., Власов В.П. 2010. Археологические разведки в предгорном Крыму между долинами рек Биюк-Карасу и Бельбек. Симферополь: Доля (МАКК IV).

- Храпунов И.Н., Стоянова А.А. 2016. Первые погребения в могильнике Нейзац. История и археология Крыма III, 200—234.

- Храпунов Н.И. 2009. Монеты из могильника Нейзац (находки 1996—2008 гг.). ПИФК 3, 55—82.

- Храпунов Н.И. 2020. Новые находки монет в могильнике Нейзац. Stratum plus 4, 227—233.

- Чореф М.М. 2013. К вопросу о периодизации денежного обращения Таврики в эпоху римского господства. Stratum plus 4, 191—216.

- Чореф М.М. 2017. Сикли Ахеменидов из округи Неаполя Скифского. Stratum plus 3, 213—221.

- Чореф М.М. 2018. Первые серии бронз Спартокидов как источник исторической информации. Stratum plus 3, 387—404.

- Чореф М.М. 2019. Звездовидная надчеканка I в. до н.э. на боспорском оболе III в. до н.э. как свидетельство межэтнических контактов населения Боспора и аспургиан. Русин 55, 34—43. DOI: 10.17223/18572685/55/3.

- Шульц 1949: НА ОАСА. Инв. А. № 3/7-4. А 1949. Шульц П.Н. Краткий предварительный отчет о работах Тавро-скифской экспедиции в 1949 г. clas-lgpn2.classics.ox.ac.uk: 1: Lexicon of the Greek Personal Nimes. URL: http://clas-lgpn2.classics.ox.ac.uk/cgi-bm/lgpn_search.cgi?name=naTn? (дата обращения 12.08.2022). epigraphy.packhum.org: 1: PHI Greek Inscriptions. URL: https://epigraphy.packhum.org/search?patt=naxn? (дата обращения 12.08.2022).

- Frolova N.A. 2004. Griechisches Münzwerk. Die Frühe Münzprägung vom Kimmerischen Bosporus (Mitte 6. Bis Anfang 4. Jh. v. Chr.) Die Münzen der Städte Pantikapaion, Theodosia, Nymphaion und Phanagoria sowie der Sinder. Berlin: Akademie Verlag GmbH.