К методике геоинформационного картографирования региональных показателей размещения сельского населения (на примере Центрального Черноземья)

Автор: Головченко А.И., Нестеров Ю.А., Спиридонова Н.С., Хандюк М.С.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 4 т.10, 2022 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются некоторые методические подходы к геоинформационному картографированию характеристик размещения сельского населения Центрального Черноземья (удаленность сельских населенных пунктов (СНП) друг от друга, густота их размещения, плотность сельского населения) с помощью плавающего кружка. Картографические материалы основаны на обновленной авторской базе данных СНП, которая была интегрирована в геоинформационный пакет MapInfo и обрабатывалась с помощью приложения Vertical Mapper. Приведены примеры полученных материалов и обозначены дальнейшие перспективы исследования.

Геоинформационное картографирование, густота размещения сельских населенных пунктов, плотность населения, центральное черноземье

Короткий адрес: https://sciup.org/147250225

IDR: 147250225 | УДК: 911.37

Текст научной статьи К методике геоинформационного картографирования региональных показателей размещения сельского населения (на примере Центрального Черноземья)

Картографическое обеспечение современных научных и прикладных работ по оценке экологического состояния территории, особенностей природопользования, реализации региональных программ устойчивого развития имеет своей целью показать пространственные особенности картографируемых явлений и, по возможности, выявить закономерности их формирования. При этом следует уделять особое внимание как природным факторам (естественным и антропогенным), так и социально-экономическим, 1

которые способствуют или наоборот, препятствуют устойчивому сбалансированному развитию регионов на основе рационального использования в первую очередь собственного природно-ресурсного потенциала. В этом отношении очень ярким показателем выступает размещение сельских населенных пунктов (СНП). В геоэкологии размещение СНП, как самостоятельный объект исследования и фактор преобразования окружающей среды, не рассматривается. Однако следует отметить, что действие этого фактора весьма значительно. Оно выражается в практически нерегулируемом водоснабжении из не централизованных источников, значительном влиянии на поверхностные водные ресурсы через изъятие части стока на орошение, регулярном формировании твердых бытовых отходов, которые размещаются на необорудованных свалках и т. д. Сельскохозяйственное производство, характерное для сельской местности, оказывает влияние на источники водоснабжения через поступление остаточных количеств химических удобрений и ядохимикатов в водоносные горизонты, а также их загрязнение органическими соединениями фекальных отходов при отсутствии в сельских населенных пунктах централизованной канализации. Перечисленными примерами негативное влияние СНП на окружающую среду и экологическое состояние территории не ограничивается. Поэтому основные характеристики сельского населения в регионах (людность населенных пунктов и плотность населения) могут рассматриваться не только как показатели экономико-географические, но и геоэкологические.

Региональная система расселения населения в Центральном Черноземье представляет собой объективно существующую, исторически сформировавшуюся и географически обусловленную пространственную структуру. Однако, существует мнение о субъективном характере систем расселения, выделение которых зависит от того, каким способом (в соответствии с каким подходом) эти системы выделены [11]. Интерес к изучению систем сельского расселения сложился еще в конце XIX – начале XX веков и был продиктован работами В. П. Семенова-Тян-Шанского [9; 10], Д. И. Менделеева [4] и Е. Е. Святловского [7; 8]. На их основе сложилось особое центрографическое направление в изучении размещения населения в экономико-географических исследованиях. В 1926 г. Е. Е. Святловским была организована центрографическая лаборатория имени Д. И. Менделеева при РГО, которая по политическим причинам, сложившимся в СССР, прекратила свое существование к середине 30-х годов XX века. В конце 60-х годов XX в. стала формироваться концепция расселения, основанная на локальных и групповых системах [2]. Их структура слагается из собственно населенных пунктов и системы территориальных связей и отношений между ними, выраженных в трудовых и культурно бытовых передвижениях [3].

В основе методологического подхода, использованного для картографирования региональной системы заселения и расселения территории, лежит подробно рассмотренная В. А. Червяковым концепция поля [12]. Основным аспектом в этом случае выступает соотношение дискретности исходных данных и непрерывность получаемых вычисленных характеристик. Распределение плотности сельского населения по территории непрерывно, в отличие от самих объектов – СНП, поскольку анализируются и картографируются не сами характеристики объектов (количество жителей в сельских населенных пунктах), а их отношение к площади, то есть к непрерывному двумерному пространству [12].

Методика геоинформационного картографирования плотности сельского населения, примененная в настоящей статье, включает несколько последовательных и взаимосвязанных этапов.

Основной этап заключался в создании базы исходных данных. Сведения о людности СНП и их размещении были получены в территориальных органах Федеральной службы государственной статистики по Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областям. Использовались также сведения о сельских населенных пунктах на сайтах областных администраций, а также многочисленные информационные и справочные данные из сети Интернет. Положение сельских населенных пунктов выявлялось согласно спискам по топографическим картам масштаба 1:200 000. В тех случаях, когда СНП не были нанесены на картах или названия на картах не совпадали со списками населенных пунктов, их положение определялось с помощью географического сервиса Яндекс.Карты [14] через поисковую систему. В этом случае населенные пункты заносились в базу данных по представленным координатам и связывались с электронной картой. Уточнения о географическом положении параллельно проводились через ресурс Википедия [13].

В процессе верификации были обнаружены значительные неточности в содержании соответствующих статей, как по отдельным муниципалитетам, так и по количеству СНП, которые входят в их состав. Также возникали трудности в определении положения населенных пунктов с одинаковыми названиями, а также в тех случаях, когда населенные пункты переименовывались или объединялись соответствующими решениями областных администраций. В этом случае проводилась проверка по областным реестрам административно-территориальных единиц и населенных пунктов. Всего в базу данных было внесено 9 586 СНП. Из них в Белгородской области – 1 555, в Воронежской – 2 018, в Курской – 2 850, в Липецкой – 1 596 и в Тамбовской области – 1 567. Таким образом, приводимые в статье, опубликованной ранее [6], данные о 9 553 СНП были уточнены. Количество жителей в СНП было получено из указанных выше источников и опиралось в целом на итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. с официальными уточнениями на 3

1 января текущего года.

Второй этап геоинформационного картографирования заключался в визуальном анализе размещения сельских населенных пунктов и выявлении видимых пространственных структур. На определенные закономерности их пространственного положения обращали внимание специалисты-географы. Так в работах С. А. Ковалева по вопросам типологии расселения были рассмотрены внешние формы некоторых типов размещения сельского населения, образующих закономерные пространственные группировки: Для региона Центрального Черноземья характерными являются: ленточное расселение по речным долинам; группировки населенных пунктов, окаймляющих крупные лесные массивы; старые по времени возникновения СНП вдоль местных водоразделов с группами выселок, которые спускаются от водоразделов в речные долины; СНП вдоль старых дорог [1].

На определенные закономерности приуроченности СНП к характерным для региона типам местности в 70-е годы XX столетия указывал Ф. Н. Мильков [5]. В его работе [5] приведены следующие данные (таблица).

Таблица

Распределение сельских населенных пунктов по основным типам местности в Центральном Черноземье (по Ф. Н. Милькову, 1973) [5]

|

Удельный вес типа местности от всей площади Черноземного центра и число селений |

Тип местности |

||||||||

|

>к S к к и 2 о С |

Щ Л U и ч □ ч f—। К |

и о о ч О |

о ч С |

зК СО ч СО |

>К О Й о “ о со |

о |

|||

|

Удельный вес типа местности от всей площади Черноземного центра, % |

9,3 |

5,7 |

32,3 |

48,3 |

2,0 |

1,9 |

0,5 |

100 |

|

|

Число селений |

шт. |

385 |

219 |

849 |

305 |

22 |

29 |

4 |

1813 |

|

% |

21,2 |

12,1 |

46,8 |

16,8 |

1,2 |

1,6 |

0,2 |

100 |

|

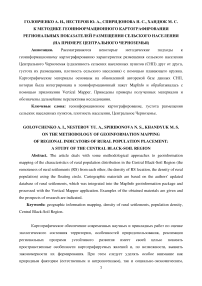

Третьим этапом картографирования был подбор оптимального размера плавающего (скользящего) кружка, который вычислялся исходя из средних минимальных расстояний между населенными пунктами. Расстояния определялись с помощью инструмента ГИС-пакета MapInfo «Distance Calculator» по трем направлениям для каждого населенного пункта. Для центроидов полученных отрезков извлекались координаты и по полученным координатам отрезки заменялись точкам. Поскольку расстояния между населенными пунктами измерялись в двух направлениях, для удаления избыточных точек, содержащих повторяющиеся значения дальностей, проводилось агрегирование данных в приложении Vertical Mapper, инструментом «Simple Point Aggregation» с условием «удалить избыточные точки, находящиеся на расстоянии менее 0,1 км друг от друга с записью среднего арифметического расстояние». Таким образом, из 9 168 автоматически определенных расстояний осталось 6 323. Далее по ним в приложении Vertical Mapper был построен грид минимальных расстояний для определения оптимального размера плавающего скользящего кружка, который составил 5 км и получена изолинейная карта средних минимальных расстояний между СНП (см. рис. 1).

Рис. 1. Среднее расстояние между сельскими населенными пунктами (км)

1 – до 1; 2 – от 1 до 2; 3 – от 2 до 3; 4 – от 3 до 4; 5 – более 4.

Исходя из методики В. А Червякова [12] кружок, как операционная территориальная единица осреднения анализируемых данных, позволяет однозначно определять искомую величину независимо от ориентации ячейки вокруг своего геометрического центра. Для территории Центрального Черноземья был подготовлен слой с круговыми ячейками, расположенными в вершинах и центрах правильных шестиугольников с перекрытием с запада на восток – 2,16 км и с севера на юг – 2,5 км, что обеспечило минимально достаточную выборку данных из исходного слоя размещения СНП. Слой создавался с помощью инструментов « Буферные зоны » для построения правильных шестиугольников и « Сдвиг » для их последующего клонирования по всей территории региона.

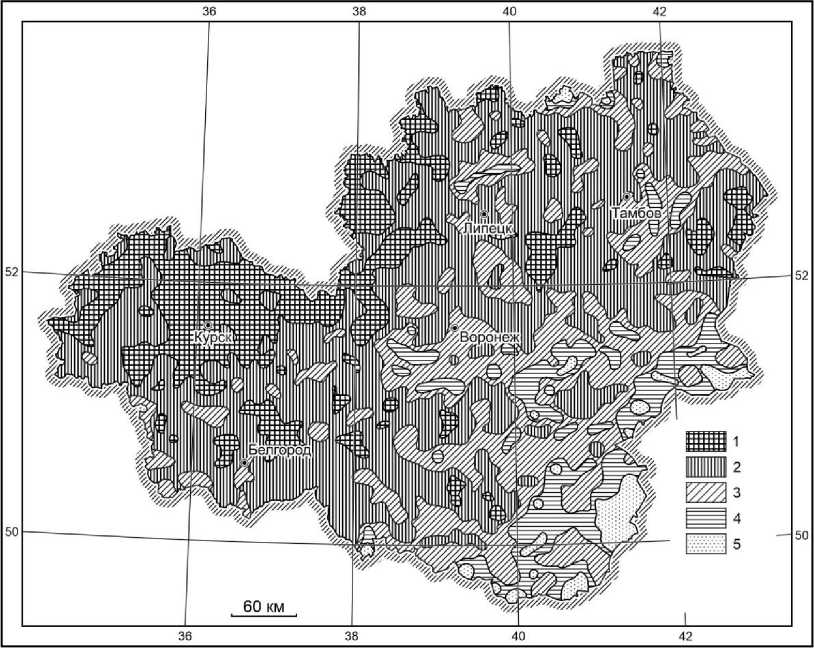

По результатам выборки была выполнена изолинейная карта плотности размещения населенных пунктов (см. рис. 2).

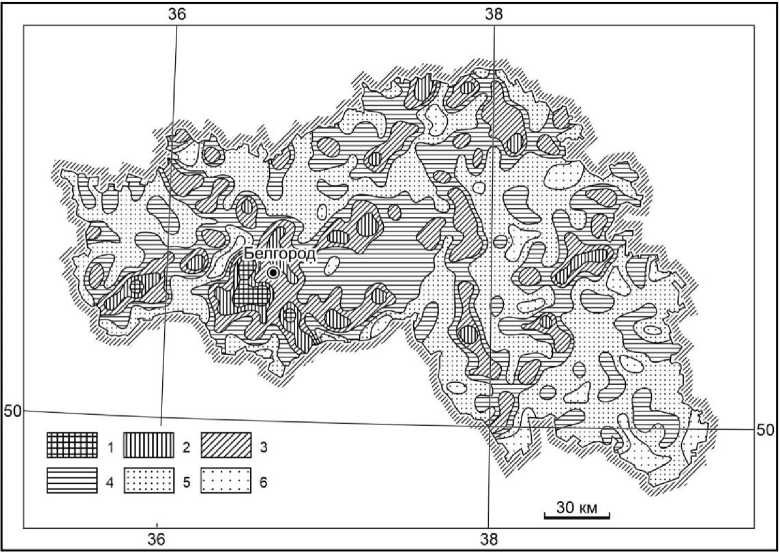

Рис. 2. Плотность размещения сельских населенных пунктов (на 100 км2)

1 – до 2,5; 2 – от 2,5 до 5,0; 3 – от 5,0 до 7,5; 4 – от 7,5 до 10,0; 5 – от 10,0 до 15,0; 6 – более 15,0.

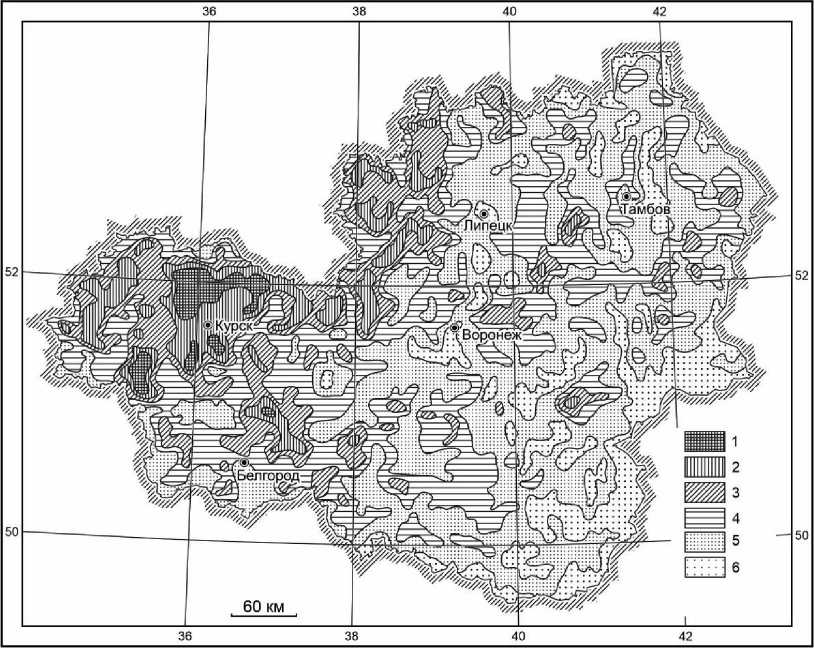

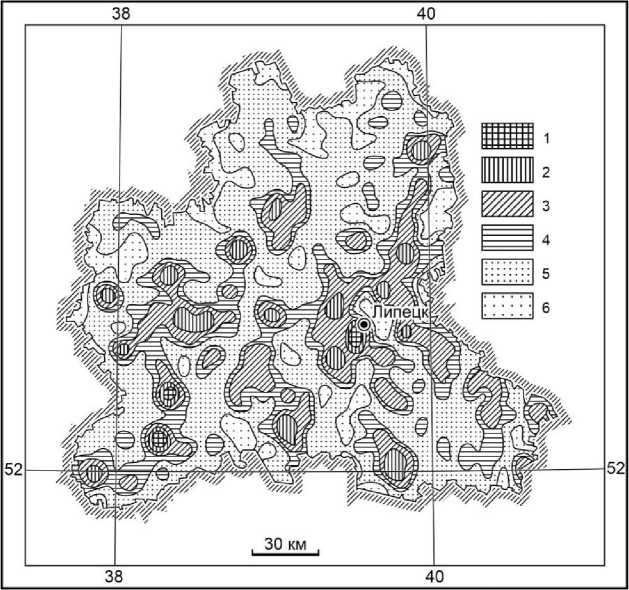

На заключительном этапе использования базы данных строилась изолинейная карта плотности сельского населения. Данные по людности СНП сопоставлялись с площадью взвешивающего плавающего кружка. Для построения круговых ячеек использовалась та же сеть правильных шестиугольников, что для случая плотности размещения СНП. Для автоматизации процесса выборки использовались концентрические кружки-кольца соответствующими радиусами: 2,5; 1,7; 0,8 и 0,05 км, сформированные с помощью инструмента « Концентрические кольцевые буферы ». Каждому кольцу был задан средний весовой коэффициент 0,5; 1,5; 2,5 и для центрального кружка – 3. Вычисленные значения плотности суммировались и присваивались центроиду каждого кружка радиусом 2,5 км. Всего для построения грида плотности сельского населения было использовано 18 132 точки. Ниже приведены карты плотности сельского населения Липецкой и Белгородской областей (см. рис. 3, 4).

Рис. 3. Плотность сельского населения Липецкой области (чел. на км2)

от 0 до 5; 2 – от 5 до 15; 3 – от 15 до 25; 4 – от 25 до 50; 5 – от 50 до 100; 6 – более 100.

Рис. 4. Плотность сельского населения Тамбовской области

(градации плотности – как на рис. 3).