К методике и методологии гидрогеологических исследований территории Южного Предуралья

Автор: Куделина И.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Гидрогеология

Статья в выпуске: 1 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Актуальной проблемой районов Южного Предуралья является обеспечение населения водой питьевого качества. Она обостряется в засушливые периоды летней межени. Анализ ситуации на примере Оренбургской городской агломерации свидетельствует о возможности решить эту проблему путем восполнения запасов вод действующих аллювиальных водозаборов за счет аккумуляции части паводкового стока. При подъеме уровня воды в реке поднимается уровень подземных вод и растут водопритоки к водозаборным скважинам. При фильтрации вод через аллювий происходит их самоочищение от загрязняющих веществ, т.е. при восполнении запасов подземных вод в период паводков увеличиваются ресурсы и улучшается качество питьевых вод.

Южное предуралье, восполнение запасов, питьевые воды, действующие водозаборы

Короткий адрес: https://sciup.org/147246178

IDR: 147246178 | УДК: 556.3:502.175 | DOI: 10.17072/psu.geol.19.1.50

Текст научной статьи К методике и методологии гидрогеологических исследований территории Южного Предуралья

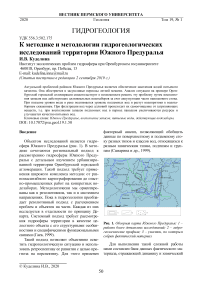

Объектом исследований является гидро -сфера Южного Предуралья (рис. 1). В мето -дике сочетаются региональный подход к рассмотрению гидросферы Южного Преду-ралья с детальным изучением урбанизиро -ванной территории Оренбургской городской агломерации. Такой подход требует применения широкого комплекса методов: от разномасштабного картографирования до опытно-промышленных работ на конкретных водозаборах. Методологически мы ориентированы как в резолютивном, так и в системном направлениях. Пока в гидрогеологии преобладает резолютивный подход с расчленением проблем и объектов на части. Каждая из них исследуется в отдельности по принципу Декарта. Системный подход требует рассмотрения гидросферы территории в качестве целостного объекта с его структурными особенностями и специфическими функциональными связями (Гаев, 1999).

Такой подход позволяет объективно осветить гидрогеологическую ситуацию и использовать ретроспективу ее развития с целью прогноза на перспективу. Для этого применен факторный анализ, позволяющий обобщить данные по поверхностному и подземному стоку разных типов и классов вод, относящихся к разным химическим типам, подтипам и группам (Самарина и др., 1999).

Рис. 1. Обзорная карта Южного Предуралья: 1 – районы более детальных исследований; 2 – гидрогеологические профили; 3 – участки, по которым собран фактический материал

Для выполнения такой сложной работы нами составлен банк данных фактического материала, отражающий динамику и химический

состав природных и сточных вод. Системный подход в гидрогеологии осуществлен рядом ученых на основе применения методов палеогидрогеологии, моделирования и принципов актуализма (Вернадский, 2012; Гаев, 1999; Самарина и др., 1999). Эти принципы лаконично сформулировал А.М. Овчинников: «Вода такова, какова геологическая история района, в котором она находится» (Овчинников, 1970).

Понятие «система» разные ученые понимают по-разному (Вернадский, 2012; Гаев, 1999). Мы считаем, что в системе вода – порода – газ – живое вещество В.И. Вернадским заложены нужные связи и системообразующие отношения. Они обеспечивают целостность и обособленность системы с упорядоченным расположением водной и других ее составляющих со свойствами и структурой внутренних и внешних связей. Связи внутри системы на порядки выше, чем связи других элементов. Упрощение и идеализация конструкции системы с выделением главных ее звеньев объясняют важнейшие процессы формирования гидросферы.

В изучении сложнейшей гидрогеологической системы Южного Предуралья мы сочетаем резолютивный и системный анализы для раскрытия пространственно-временных связей в системе В.И. Вернадского с учетом процессов техногенной трансформации среды, как это делают и другие гидрогеологи (Хаустов, Редина, 2006; Шварцев,1998; Jacobsen, Carna-han,1990; Mann, 1973).

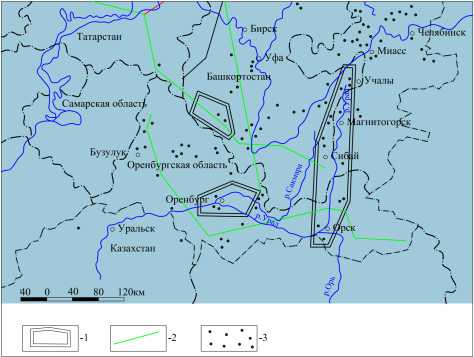

Гидрогеологические исследования в регионе начаты первыми академическими экспедициями XVIII в., П.И. Рычковым и др., затем были активно продолжены в советский период. В настоящее время они проводятся путем картографирования подземных вод, при поисках, разведке и эксплуатации месторождений полезных ископаемых, при решении задач мелиорации и орошения. Основные проблемы связаны с водоснабжением населения водой питьевого качества из-за недостаточного увлажнения в регионе, особенно в его южной зоне сухих степей и полупустыни. Здесь более чем вдвое уменьшается количество атмосферных осадков и возрастает величина испарения. В межень и засуху параметры стока резко снижаются, а минерализация вод возрастает за счет хлори- дов и сульфатов, превышая ПДК. Так, в селах она достигает следующих цифр: Городище -5,3, Никольское - 3,4, Бердянка и Благосло-венка - 1,8 г/л. Вода перестает отвечать санитарным нормам по содержанию нитратов, нитритов и аммоний-иона. В воде появляются белковые вещества и кишечная палочка (рис. 2).

Рис 2. Схематическая гидрогеологическая карта территории Оренбургской городской агломерации (составлена нами с использованием работ А.Я Гаева (1989), В.С Самариной, А.Я.Гаева, Ю.М. Нестеренко и др. (1999)). Горизонты и комплексы: 1 - аллювиальный Q 3-4 ; 2 – элювиальный Q; 3 – комплекс P 2 . Химический состав вод: 4 - сульфат-но-гидрокарбонатный и гидрокарбонатно-сульфат-ный кальциевый; 5 - хлоридно-гидрокарбонатный и гидрокарбонатно-хлоридный натриевый; 6 - пестрый. Прочие знаки: 7 - границы горизонтов и комплексов; 8 - скважины; 9 -источники; 10 – колодцы; цифрами на схеме даны: вверху – номер водопункта по каталогу, а внизу -минерализация в г/л; 11– контур месторождения

Методика исследований

Методика исследований в регионе отличается большой сложностью при решении задач водообеспечения населения. Она включает наземные и аэрокосмические исследования с полевыми маршрутами и картографированием, со сбором данных о природных и сточных водах. Применяется ретроспективный анализ гидрогеологической обстановки с учетом состояния почв, грунтов, илов, состава атмосферных осадков и снега.

Учитываются особенности структурно-геологического строения и физико-географических условий территории. Классифицируются источники загрязнения окружающей среды.

Аэрокосмические методы в регионе в комплексе с наземными применяются с 70-х гг. ХХ в. Используется аппаратура зондирования в тепловом, оптическом, инфракрасном, рентгеновском и радиоволновом исполнении. Построены цветосинтезированные карты, а по объектам - графики, таблицы и оцифрованные карты, использованные при моделировании, прогнозировании и принятии решений по аналогии с другими исследователями (Всеволжский, 2001, Гридин, 1988, Самарина и др., 1999). Таким путем обеспечивается экспресс-информация для гидрогеологического картографирования и прогноза ситуации. По территории Оренбургской городской агломерации использованы материалы госцентра «Природа» с системой «Фрамм», включающие спектрозональные и синтезированные снимки масштабов от 1:1000000 до 1:40000. Снимки необходимы для ретроспективного анализа трансформации состава природных вод, элементов рельефа, развития гидрографической сети, растительного покрова, геологического строения и участков техногенной трансформации подземных вод и окружающей среды. При этом выделены эталонные участки с необходимыми материалами, оборудованием и поверенными приборами. По эталонным участкам подобраны фотоснимки по маршрутам залетов. Предусмотрены рекогносцировочные маршруты вкрест структур и выявленных ранее аномалий для корректуры программы работ. Залеты выполняются на вертолетах или самолетах с видео-, фото- и непрерывной телесъемкой для увязки с наземными маршрутами.

При дешифрировании материалов выделены участки деревьев, усыхающих под влиянием загрязнения и вредителей, площади свалок и полигонов бытовых и промышленных отходов по дымам на снимках, а также накопители сточных вод. Особенно хорошо они видны на зимних снимках в районах таких крупных загрязнителей, как предприятия нефтегазового и энергетического комплексов.

В процессе наземных полевых работ опро- бованы и проанализированы в полевой или походной лабораториях природные и сточные воды на Fe2+, Fe3+, NO2-, NO3- NH42+ и др. Результаты статистически обработаны с целью уточнения гидрогеологической ситуации и влияния на нее источников загрязнения. Подземные воды отобраны из колодцев, скважин, родников и мочажин. Составлены банки данных с наиболее представительными пробами из водозаборных скважин, систематически откачиваемых. Другие выработки предварительно свабируются пробоотборником до стабильного содержания хлор-иона. По комплексу данных выполнен анализ режима подземных вод.

Опробованы поверхностные и сточные воды предприятий. Плотность опробования увеличена у источников загрязнения. Органами гидрометслужбы собраны химические анализы вод и их среднемесячные и среднегодовые значения, а также данные об уровнях и расходах водоемов. Они использованы при построении диаграмм, графиков, карт и профилей. Атмосферные осадки охарактеризованы по данным о снеговом покрове, способном сорбировать дымы, пыль и аэрозоли и влиять на состав природных вод. Снег опробован в феврале – марте по известной методике, вытаивался при температуре 16° С, отфильтровывался и анализировался из объема воды в 5 л. Определялись сухой остаток, вес пыли в пробе снега, содержание тяжелых металлов. Использованы также результаты анализов дождевых вод гидрометслужбой со средними и среднегодовыми значениями параметров. При их интерпретации учтены данные о составе почв, илов и грунтов, пробы которых отбирались весом 0,5 кг. Учитывалась защищенность подземных вод от загрязнения, для определения которой использованы результаты водных вытяжек с данными ионно-солевого комплекса с учетом рекомендаций (Методические…, 1996; Самарина и др., 1999). В фильтрате проб определено более 30 элементов приближенно-количественным спектральным, атомно-абсорбционным и плазменным анализами. В водах и почвах выявлены Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Cd, Hg, Cr, Mn. По рекомендациям Минздрава оценено влияние загрязнения почв на здоровье людей (Методиче-ские…,1996):

Х с = Σ К с — (n —1)n , (1)

где Σ - сумма коэффициентов концентрации микроэлементов; K c – коэффициент, учитывающий процентное соотношение содержания металла к фону в почве.

Показатель Х c безразмерный, позволяющий отличить почвы опасные и чрезвычайно опасные с Х c больше 55 от нейтральных.

В атмосферном воздухе лабораториями зафиксированы содержания пыли, сероводорода, метана, SO 2 , H 2 SO 4 , CO 2 , CO, NH 3 и тяжелых металлов со среднемесячными и среднегодовыми данными. При залповых выбросах концентрации в атмосфере водорастворенных кислорода, углекислого газа, сероводорода и сернистого ангидрида резко изменяются, составляя 14,0 , 878,0, 2588,0 мг/л соответственно (Гаев, 1989; Гаев, 1999).

Гидрогеологическое зонирование территории сложилось исторически: население расселялось у водоемов, где размещались и производства, ухудшая качество вод. Санитарно-защитные зоны практически отсутствовали, поэтому росли заболеваемость и смертность населения.

В настоящее время в России и за рубежом промышленные объекты отделяются от рекреационных и селитебных зон лесонасаждениями. По сканерным многозональным снимкам (СКС) системы «Ландсэт» выделяются неотек-тонические поднятия. С ними связана интенсификация негативных геодинамических процессов, а в диапазонах 0,6–1,0 мкм выделяются водотоки и площади повышенной влажности с соответствующими элементами рельефа. Выделяются также линеаменты, согласующиеся с ландшафтными аномалиями субмеридионального простирания с размерами от 20 до 1 км. Их линейные и кольцевые зоны согласуются с элементами тектонического строения территории (Гаев, 1999; Гридин, 1988). Группируя их по периодам времени, получаем инструмент для ретроспективного анализа качества природных вод и окружающей среды в виде коэффициентов нарушенности территории (Кнт), уровня ее озеленения (Кобщ), уровня деградации (Кdg). При этом использованы размеры площадей с лесом и кустарниками (Sl), озелененных при освоении территории (Sозел), а также занятых пахотой (Sр), эродированных оврагами и балками (Sэ) и находя- щимися под дорогами и населенными пунктами, карьерами, промышленными объектами, коммуникациями (St) и водоемами (Sw), относительно общей площади (Sобщ). Этот инструмент использован нами при построении схем типизации территории по защищенности подземных вод от загрязнения. Такие схемы открывают возможность прогноза ситуации и обоснования путей перехода региона на модель устойчивого развития.

Система мониторинга обеспечивает контроль состояния окружающей среды, качества водных ресурсов, уточняет естественные циклы формирования вод и позволяет прогнозировать их трансформацию (Куделина, 2015). Это необходимо для обеспечения дальнейшего социально-экономического развития территории. Существуют три уровня системы контроля: федеральный на наиболее крупных и значимых объектах, региональный областной и локальный на предприятиях.

Проявились и недостатки контроля централизованных водозаборов. Контроль закреплен за санитарной службой, не имеющей профессиональных кадров. Затраты на ее работу не оправданы, а дорогостоящие результаты не публикуются и не могут полноценно использоваться для прогноза ситуации, в частности из-за отсутствия данных о HCO 3 -, CO 3 2-, отбора проб менее одного раз за сезон и часто из-за отсутствия раздельного определения калия и натрия.

Необходимо, чтобы контроль с участием медиков осуществлялся комиссиями под руководством специалистов МПР. Тогда качественные химические анализы вод будут публиковаться и использоваться для прогноза ситуации. Продолжительность наблюдений будет соответствовать 24-летнему циклу формирования химического состава вод (Минкин, 1967), а результаты обеспечат прогноз ситуации на основе следующего.

-

1. Построения графиков поведения компонентов в водоисточниках в хронологическом порядке, с определением характера изменения химического состава вод за период наблюдений по их виду – «пилы» или плавного.

-

2. Построения интегральных кривых, по которым определяется продолжительность миграционного цикла в многолетнем плане

(Самарина и др.,1999). Если кривая имеет вид синусоиды с двумя пересечениями нулевой линии, отражающей длительность природного цикла, то ее максимум соответствует избыточным, а минимум - недостаточным концентрациям относительно средних значений. Ордината графика отражает наращиваемые во времени значения коэффициентов, рассчитанных по среднегодовым и многолетним значениям концентраций. Они отражают результаты режимных наблюдений по скважинам и площадям и позволяют типизировать режимы, что требуется для районирования территории. В случае техногенеза графики приобретают вид ломаных линий вместо плавных синусоид. Наиболее информативны графики супертехнофильных элементов. Контроль органических загрязнителей на водозаборах пока, к сожалению, ограничивается определением окисляемости воды (или БПК, ХПК).

-

3. Обработки материалов и разграничения объектов с питьевой и загрязненной водой на основе тренд- и факторного анализов, эффективность которых общеизвестна (Хаустов, Редина, 2006).

Результаты и обсуждения

Оценка защищенности или уязвимости подземных вод по отношению к загрязнению выполнена с учетом существующих методик (Минкин, 1967; Самарина и др.,1999). Проблемы защищенности подземных вод от загрязнения разработаны В.М. Гольдбергом, а понятие «уязвимость» введено в науку французом Ж. Марга (1968) (Гольдберг, 1987; Зекцер, 2001). При оценке защищенности учитываются мощность водоупора в кровле пласта и положение уровня вод в водоносном горизонте. По балльной системе выделены классы вод: незащищенных, условно защищенных и защищенных от загрязнения. К.Е. Питьевой (1984) и А.Я. Гаевым (1969 – 2018) при оценке защищенности учитывается также сорбционная и хемо-сорбционная способность пород к загрязнениям благодаря микроорганизмам, ионнообменным процессам и разложению органического вещества (Гаев и др., 2018; Питьева, 1984).

При картографировании территории в числе природных факторов рассмотрены глубина залегания вод, их распространение, проницаемость и мощность водоносных и водоупорных пород и способность их к сорбции загрязнителей. Из техногенных факторов учтены распространение загрязнения в водоносном горизонте и возможности его локализации и обезвреживания в пласте за счет физико-химической активности и фильтрационных свойств пород. В зоне аэрации эти свойства мало изучены. Информация ограничивается выделением хорошо проницаемых, проницаемых, полупроницаемых и непроницаемых пород. Инфильтрационное питание вод оценивается через модуль стока в л/с∙км2 в год или в мм/ год. Защищенность в ряде случаев оценивается путем расчета времени миграции вод до УГВ с учетом его прямой пропорциональности мощности и эффективной пористости пород в зоне аэрации. В.М. Гольдберг (1987) оценил загрязнение вод через индекс чувствительности к загрязнению (Р), равный отношению модуля техногенной нагрузки (m) к параметру защищенности вод от загрязнения (S):

P=mt/S. (2)

Индекс чувствительности прямо пропорционален модулю техногенной нагрузки (m), времени накопления загрязнителя в годах (t) и обратно пропорционален параметру защищенности вод от загрязнения (S).

А.Я. Гаев для количественной оценки загрязнения вод использует модули предельно допустимой концентрации (М ПДК ) и предельно допустимого загрязнения (М ПДВ ) (Гаев, 1989; Гаев и др., 2018). М ПДК вычисляется как произведение концентрации загрязнителя и значения модуля водного стока с исследуемой площади (М вс ). Если допустимая минерализация питьевых вод равна 1 г/л, то ее умножение на М вс даст значение М ПДК , а его разность с модулем химического стока (М ПХС ) с этой территории – значение М ПДВ :

М ПДВ = М ПДК – М ПХС. (3)

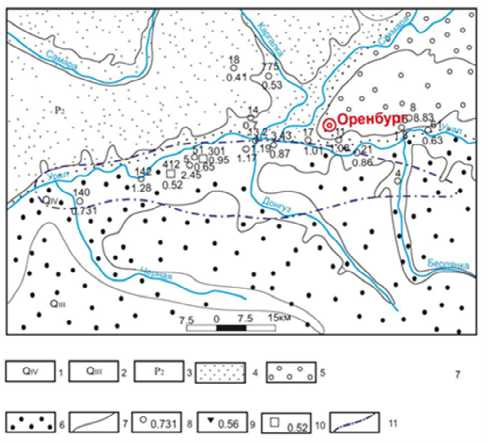

Величина МПДВ отражает экологическую емкость территории. При росте техногенной нагрузки запас экологической емкости снижается. Поэтому требуется непрерывно следить за ее величиной и картографировать ситуацию, разрабатывая мероприятия по за- щите, рациональному использованию подземных вод и размещению экологически опасных объектов. Фрагмент схемы типизации территории Южного Предуралья (рис. 3) отражает изменения параметров МПДВ от водосборов к долинам рек от МПДВ ═ 50÷70 до МПДВ ≤ 5 т/км2∙год. Районы, где подземные воды защищены от загрязнения, рекомендованы к хозяйственному использованию, а незащищенные – к защите. Региональная оценка ситуации нужна для разработки стратегии рационального использования и защиты водных ресурсов от загрязнения. Затраты на предупредительные меры в разы меньше средств на ликвидацию последствий аварий. Поэтому прогноз и предупреждение негативных ситуаций - это важнейший элемент стратегии водопользования.

Для маловодного Южного Предуралья наиболее важной проблемой является обеспечение населения водой питьевого качества в периоды летней межени и часто повторяющихся засух. Это обусловлено приуроченностью региона к степным и сухостепным районам с полуаридным климатом и количеством осадков в два-три раза меньше величины испаряемости (Гаев и др., 2015; Куделина, 2015). Воды аллювия в поймах рек являются главным источником водоснабжения населения. Они взаимосвязаны с речными водами и аналогичны им по составу (Куделина, 2015). Уровень воды в инфильтрационных водозаборах, расположенных в поймах рек, взаимосвязан с уровнем воды в реках. Поэтому проблему дефицита воды в периоды засухи и летней межени предлагается решить путем восполнения запасов подземных вод на действующих водозаборах за счет частичной аккумуляции паводковых вод, поскольку на период коротких весенних паводков приходится от 70 до 95 % годового водного стока.

Этот вопрос рассмотрен нами на примере Оренбургской городской агломерации, расположенной в бассейне р. Урал в южной части региона. В половодье река пропускает более 80% годового стока, а в межень мелеет.

Агломерация расположена в условиях по-луаридного климата, в бассейне р. Урал. Ко -личество осадков здесь в 2-3 раза меньше испаряемости. Основные инфильтрационные водозаборы расположены в поймах рек.

Уровни вод в водозаборных скважинах зависят от уровня в реке, и в межень те и другие снижаются.

Рис. 3. Схематическая карта защищенности подземных вод от загрязнения территории Южного Предуралья (составили Е.В. Лихненко и А.Я. Гаев, нами внесены уточнения и дополнения). Защищенность подземных вод, оцениваемая как в М пдв , т/км2 в год: 1 – отсутствует < 5; 2 – слабая, 5–20; 3 – недостаточная, 20–50; 4 – хорошая, 50–70. 5 – границы территорий, отличающихся по защищенности; 6 – границы Оренбургской городской агломерации

По классификации Н.С. Курнакова - М.Г. Валяшко , воды реки и аллювия относятся к сульфатно -натриевому типу. Приходные статьи баланса водоносного горизонта ( А ) -это осадки ( X ), конденсация ( К ) и притоки подземных вод ( Р ):

А = Х + К + Р . (4)

Расход воды ( В ) осуществляется за счет испарения ( Z ), поверхностного ( V ) и подземного стока ( f ):

В = V + Z + f . (5)

Общий объем влаги в засуху и расход во -ды в реке ( В ) значительно меньше, чем во влажные годы. В замкнутом бассейне общее уравнение годового водного баланса выглядит так:

Х + К + Р = V + Z + f ± Л W ,(6) где + ΔW и – Δ W – годовое накопление или расходование влаги.

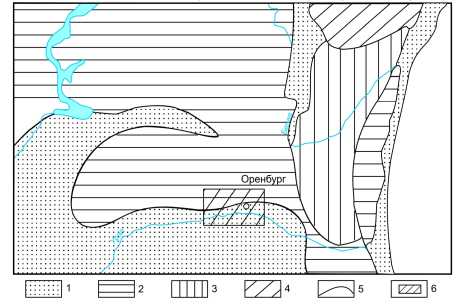

Элементы водного баланса определены с помощью приборов. В летнюю межень и жару потребность в воде растет, а уровень воды в реках и в аллювиальном водоносном горизонте значительно снижается (рис . 4) (Куделина, 2015).

При чрезмерном водоотборе происходят перетоки вод из смежных горизонтов, включая воды содового типа из пермских отложений и соленые воды из переуглублённых участков речных долин, образованных при размыве соляных куполов. От источников загрязнения поступают воды с повышенной жесткостью и минерализацией.

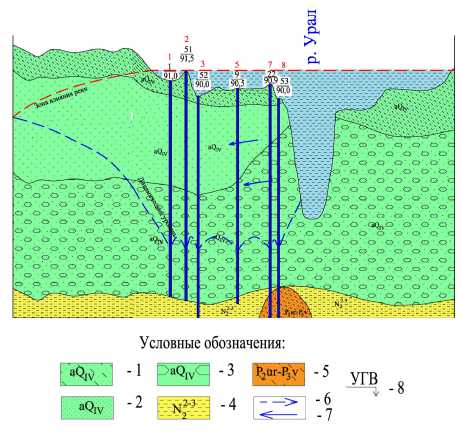

Рис. 4. Схема взаимосвязи аллювиальных и речных вод в межень. Состав пород: 1 – суглинки; 2 – пески; 3 – галечники; 4 – глины. Направление движения вод: 6 - при естественном и 7 – нарушенном режиме; 8 - уровень вод

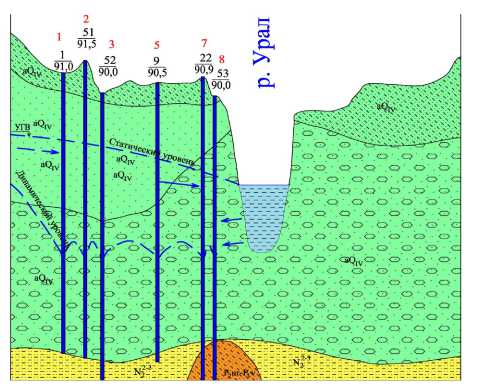

В паводки запасы вод аллювиального водоносного горизонта восполняются, а их качество улучшается (рис.5).

Это говорит о возможности стабилизировать ситуацию за счет восполнения запасов подземных вод. Максимальный подъем уровня воды р. Урал у Оренбурга зафиксирован в 1942 г. и составил 842 см, а в среднем ежегодно амплитуда изменения уровня воды в Урале составляет 460 см.

Разница статического и динамического уровней водозаборных скважин еще значительнее (рис. 5 и 6). Рекомендуется построить на Урале каскад небольших плотин с подъемом уровня воды в реке всего на 3 м, чтобы стабилизировать работу водозаборов, не затопив высокую пойму.

При этом будут восполнены запасы подземных вод за счет частичной аккумуляции паводковых вод, что стабилизирует производительность водозаборов и улучшит качество их вод.

Рис. 5. Схема взаимосвязи аллювиальных и речных вод в паводки (условные знаки на рис. 5)

Выводы

На основе охарактеризованных методоло -гии и методических приемов можно решить наиболее актуальные проблемы маловодных районов Южного Предуралья за счет восполнения запасов аллювиальных вод на действующих водозаборах. При подъеме уровня воды в поверхностных водоемах поднимается уровень аллювиальных вод и за счет увеличения гидравлического градиента растет интенсивность водопритоков к водозаборным сооружениям. В процессе инфильтрации и фильтрации через аллювий из вод удаляются взвешенные частицы, а за счет хемосорбционных свойств пласта-коллектора - загрязняющие вещества: тяжелые металлы, хлориды, сульфаты, нефтепро -дукты, фенолы и др. Самоочищающая спо -собность аллювия обеспечивается примесью в нем глинистой фракции с повышенной физико-химической активностью. Геохимический барьер формируется в пределах блока аллювиальных отложений, который оказался подтопленным в связи с подъемом уровня воды в водоеме (водохранилище), питающем инфильтрационный водозабор.

Список литературы К методике и методологии гидрогеологических исследований территории Южного Предуралья

- Вернадский В.И. История природных вод: в 2 кн. / Ин-т геол. наук НАН Украины. Киев, 2012. Кн. 1. 754 с.; Кн. 2. 350 с.

- Всеволожский В.А. Основы гидрогеологии: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во МГУ, 2007. 448 с.

- Гаев А.Я. Гидрогеохимия Урала и вопросы охраны подземных вод Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. 368 с.

- Гаев А.Я., Тихоненко М.А., Килин Ю.А. Фундаментальные и прикладные проблемы гидросферы. Ч.II. Экологические проблемы: учеб. пособие. М.: Университетская кн., 2018. 200 с.

- Гаев А.Я. Об эколого-геологических науках и их месте в естествознании // Вестник Перм. ун-та. Геология. 1999. Вып. 3. С. 257-270.