К обоснованию перспективной технологии производства молока и модульного построения молочной фермы

Автор: Мирошникова Валентина Викторовна

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Механизация и электрификация животноводства, растениеводства

Статья в выпуске: 4 (16), 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены различные технологии производства молока при различных вариантах организации и структуры стада на малых фермах. Предлагается модульное построение молочной фермы. За основу принята ферма на 50 голов с возможностью наращивания поголовья через каждые 50 коров.

Ферма, корма, молоко, стадо, доильный аппарат, технология, крупный рогатый скот

Короткий адрес: https://sciup.org/140204124

IDR: 140204124 | УДК: 636.002.5:637.116

Текст научной статьи К обоснованию перспективной технологии производства молока и модульного построения молочной фермы

В России проблема производства молока и обеспечения населения молочными продуктами возникла давно. Даже в восьмидесятые-девяностые годы прошлого столетия, когда коров в стране было в 4…5 раз больше, чем в настоящее время, и внедрялись самые различные проекты молочных ферм, производство молочных продуктов для населения находилось на весьма низком уровне. Объяснялось это низкими надоями, хотя надои в 5 тыс. кг на корову в средней и северной России и в 3 тыс. кг в южной в условиях недостатка концкормов не так уж и малы.

В настоящее время доля общественного животноводства существенно снизилась. Более 80% от потребляемого количества молока, во всяком случае на юге России, производится сегодня в ЛПХ. Основное поголовье животных сместилось в личные подсобные хозяйства жителей сел и пригородов: крупного рогатого скота – 64,4%, свиней – 57,7, овец и коз – 56,6% к общей численности.

Сохранив даже эти темпы, в 2015 году продуктивность коров превысит 5000 л, чего не было в истории Союза и России, в том числе новейшей. Отметим также, что в условиях сложившейся конъюнктуры рынка производство молока является стабильно рентабельным.

Варианты структуры стада

В связи с этим в последние годы разработаны многочисленные объемнопланировочные решения помещений для содержания крупного рогатого скота на 10; 20; 50; 200 и более голов коров и ремонтного поголовья, решения для содержания всех половозрастных групп на малых фермах. Наряду с новыми объемно-планировочными решениями, разработаны схемы и проекты реконструкции существующих помещений с целью усиления составляющей «самообслуживания» и применения современных технических средств механизации основных производственных процессов при различных способах содержания животных.

Каждому проектно-технологическому решению соответствуют специфические схемы механизации производственных процессов, технологии их выполнения и компоновочные решения.

Таблица 1 крупного рогатого скота и производства говядины в зависимости от возраста реализации сверхремонтного молодняка

|

Варианты по возрасту реализации молодняка |

||||||||

|

Показатели |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Мясное и молочно-мясное направление |

Молочное направление |

|||||||

|

Возраст реализации молодняка, мес. |

18–20 |

16–18 |

14–16 |

9–14 |

6–12 |

3–9 |

3–6 |

1–6 |

|

Удельный вес коров в стаде, % |

35–40 |

40–45 |

45–50 |

50–55 |

55–60 |

60–65 |

65–70 |

68–72 |

|

Процентное соотношение поголовья на начало года: коровы |

40 |

45 |

47 |

50 |

55 |

60 |

65 |

70 |

|

нетели |

6 |

7 |

8 |

9 |

7 |

7 |

8 |

9 |

|

телки старше года |

7 |

8 |

9 |

10 |

8 |

8 |

9 |

10 |

|

бычки старше года |

7 |

6 |

5 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

телочки до года |

20 |

18 |

16 |

16 |

20 |

18 |

13 |

8 |

|

бычки до года |

20 |

16 |

15 |

15 |

10 |

7 |

5 |

3 |

|

Среднесуточный привес молодняка, г |

600 |

695 |

750 |

750 |

635 |

635 |

600 |

670 |

|

Средний живой вес реализаций молодняка, кг |

370 |

355 |

370 |

300 |

200 |

145 |

100 |

90 |

Однако большая часть этих проектов не внедрена в производство, а принятые в них системы содержания животных, механизации и автоматизации производственных процессов не обеспечивают высокой продуктивности коров и снижения затрат на производство молока. Отсюда возникает необходимость дальнейшего совершенствования технологических решений производства молока на малых фермах и разработки новых проектных решений по ним.

В таблице 1 представлены известные варианты организации и структуры стада в соответствии с направлением скотоводства применительно к условиям хозяйства.

Первый вариант рекомендуется, в основном, для пастбищных районов страны. Он способствует более рациональному использованию природных пастбищ в условиях недостаточно интенсивного кормопроизводства, из-за чего среднесуточные привесы низки, а возраст реализации молодняка выше.

Второй вариант рекомендуется для хозяйств с молочно-мясным и интенсивным мясным направлением скотоводства в разных районах страны. Он может быть использован в хозяйствах, обеспеченных природными пастбищами при сравнительно высокой интенсивности ведения скотоводства.

Третий и четвертый варианты используются в хозяйствах, одновременно интенсивно занимающихся производством молока и говядины (молочно-мясное направление в скотоводстве). При этом часть молодняка может быть реализована в более раннем возрасте для доращивания в другие хозяйства (четвертый вариант).

Пятый и шестой варианты предназначены для хозяйств с молочным направлением скотоводства в пригородных зонах. Часть племенного товарного (для доращивания в другие хозяйства) молодняка реализуется в них в возрасте до одного года, что позволяет повысить интенсивность производства молока. Племенной молодняк (примерно 75% телок и 20% бычков) реализуется в возрасте до 12 месяцев, а остальное поголовье – в 3–4-месячном воз- расте в специальные хозяйства для доращивания.

Седьмой вариант предусмотрен для пригородных хозяйств с интенсивным молочным скотоводством. Они передают сверхремонтный молодняк после молочного периода (3…6 месяцев) в специальные хозяйства для доращивания и откорма его.

По восьмому варианту основную часть телок реализуют для племенных целей в возрасте 3…6 месяцев. Остальное поголовье телок (15…20%) и всех бычков реализуют в 20-дневном возрасте (живая масса 1 телки – 40…45 кг). Такой вариант пригоден для отдельных хозяйств с высокоинтенсивным цельномолочным скотоводством вблизи крупных городов.

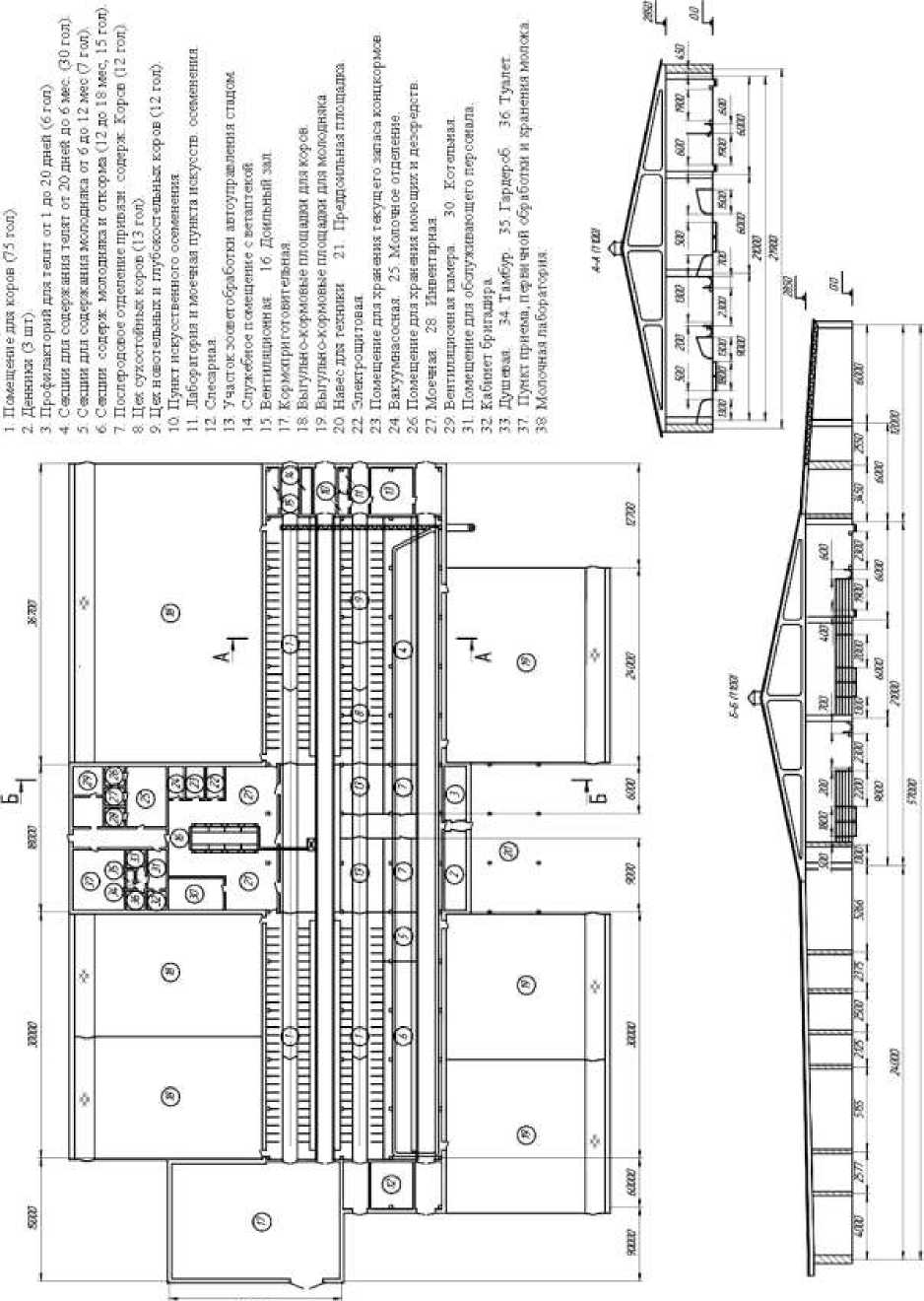

Рассмотрев различные технологии производства молока при различных вариантах организации и структуры стада на малых фермах, предлагается модульное построение молочной фермы. За основу принята ферма на 50 голов с возможностью наращивания поголовья через каждые 50 коров. Так, ферма на 100 коров имеет площади (м2): участка – 25410, застройки – 4178,8, покрытий – 1185, процент застройки – 16%. Общая площадь помещений составляет 3985,2 м2, а строительный объем – 26997,8 м3.

Молочная ферма представляет собой замкнутую систему по производству молока и удобрений. В состав её входят следующие модули: административнопроизводственный, кормоприготовительный, основной (рис. 1), доильно-молочный и производственный по приготовлению концентрированных органических удобрений [1].

Каждый из модулей представляет отдельно стоящее здание либо отдельный «архитектурный» блок прямоугольный в плане (рис. 2), что позволяет варьировать расположением модулей друг относительно друга, сокращать или увеличивать мощность фермы при разных экономикогеографических и прочих условиях функционирования объекта. Все модули одноэтажные.

Рис. 1. Общий вид коровника с кормоцехом

На ферме принята поточно-цеховая система производства молока. В зависимости от возраста и физиологического состояния животных формируют в технологические группы и размещают в специализированных цехах.

Основной и кормоприготовительный модули объединены в единое производственное здание, которое включает: помещение для коров (рис. 2), имеющее три секции 1 для дойных коров (в каждой по 25 голов); секцию 8 для сухостойных коров на 12 голов беспривязного содержания; секцию 9 глубокостельных коров и нетелей (за 10 дней до отела) на 12 голов привязного содержания.

В центре помещения имеется секция 7 для содержания новотельных коров, денники 2 для отела, телятник-профилакторий 3 на 6 голов и участок 13 автоматического управления стадом. С одной из сторон здания расположены секции 4, 5, 6 для беспривязного содержания молодняка разных возрастов. Вдоль продольных сторон коровника предусмотрены выгульные площадки 18 и 19 для коров и молодняка. Между ними имеется навес 20 для мобильной техники фермы.

В боковой пристройке к средней части здания коровника расположен доильно-молочный модуль. В нем установлена доильная установка УДА-8А, расположенная перпендикулярно продольной оси здания коровника с траншеей 16 для работы дояр- ки. К ней примыкают две накопительные преддоильные площадки 21 с расколами для прогона коров в станки доильной установки, выпуска из них после доения и прогона в секции коровника. Здесь же имеются: вакуум-насосная 24; молочное отделение 25 с установленными в нем мо-локоприемником, молочным насосом, проточным фильтром, гидродинамическим пастеризатором, пластинчатым охладителем и резервуаром-охладителем молока; моечное отделение 27; помещение 26 для хранения моющих и дезинфицирующих средств; котельная 30 с проточным водонагревателем и водонагревателем ВЭТ-400 для получения теплой воды при подмывании вымени и промывке доильного оборудования; молочная лаборатория 37; венткамера 29; щитовая 22; кабинет бригадира 32; помещение 31 для обслуживающего персонала; гардероб 35; душевая 33 и туалет 36.

В торце здания расположен кормоприготовительный модуль 17. Кормление животных осуществляется полнорационными кормосмесями, составленными в соответствии со средней продуктивностью или планируемым приростом и фазой биологического цикла животных каждой технологической группы. Комбикорма приготавливаются с помощью измельчающего агрегата «Доза КК-1». Смешивание, доставка и раздача кормов производится мобильным раздатчиком-смесителем ИСРК-12Г.

Рис. 2. План и разрез модуля коровника с молочным блоком

С другой стороны коровника расположена лаборатория исскуственного осеменения 10, 11; участок 13 зооветобработ-ки; ветаптека 14 и вентиляционная 15.

Из секций дойных, сухостойных коров и молодняка навоз убирается скреперной установкой ТСГ-250, а из секций для телят в профилактории и молодняка – скребковым транспортером ТСН-160. Они 3…4 раза в сутки включаются на 20…30 минут и подают навоз в поперечный канал, где расположен поперечный шнековый конвейер (КНШ), оттуда навоз поступает в загрузчик навоза (ЗНШ) и далее в сменный контейнер.

Территория фермы благоустроена: имеется озеленение; предусмотрена очистка выгульных площадок; подъезды к коровникам, доильным помещениям и молочной имеют твердое покрытие.

В таблице 2 представлена структура стада модульной фермы.

Таблица 2

|

Производственные группы |

Коэффициент перевода |

Количество животных |

|

|

Коровы в том числе: дойные сухостойные новотельные и глубокостельные (в родильном отделении) |

1,00 0,75 0,13 0,12 |

100 75 13 12 |

|

|

Нетели |

за 2–3 месяца до отела |

0,12 |

12 |

|

Телята в профилактории (возраст 10–20 дней) |

0,06 |

6 |

|

|

Телята |

от 20 дней до 6 месяцев |

0,60 |

60 |

|

Молодняк |

6–12 месяцев 12–18 месяцев и нетели до 6 мес. стельности |

0,15 0,30 |

15 30 |

|

Всего |

223 |

||

Структура стада крупного рогатого скота на модульной ферме в зависимости от физиологического состояния

В зависимости от физиологического состояния коров формируют в технологические группы и размещают в цехах: цех производства молока – 75 голов дойных коров (305 дней); цех сухостоя – 13 сухостойных коров (продолжительность содержания 50 дней) и 12 нетелей за 2 месяца до отела; цех отела, рассчитанный на 12…14 голов глубокостельных и новотельных коров (продолжительность содержания 10 дней до отела и 15…20 дней после отела). Новорожденные телята помещаются в индивидуальные клетки до 5…7-дневного возраста (6 клеток), затем до 20-дневного возраста переводятся в групповые клетки по 5…6 голов (3 клетки), расположенные в цехе отела (профилактории). В течение одного оборота полезного использования молочного стада все стадо полностью обновляется. Оборот осуществляют за 4…5 лет, заменяя 20…25% коров в год (табл. 3).

Для интенсивного ремонта стада на ферме всех родившихся телок сохраняют до годичного возраста, затем их оценивают по развитию и 10…15% выранжиро-вывают. Оставшихся осеменяют в 16…18 месяцев и после отела интенсивно раздаивают с расчетом получения на втором месяце лактации высшего суточного удоя, по этим данным проводят первичную оценку по продуктивности первотелок и выранжировывают. Далее если удой первотелок по итогам трех месяцев составляет 95% и выше от среднего удоя по стаду за последние 2…3 года, то первотелки вводятся в стадо.

Таблица 3

Цикличность основных операций по движению поголовья на молочной ферме

|

Секции |

Операции по формированию секции |

Продолжительность нахождения в секции |

Количество скотомест |

Параметры боксов, клеток в секции |

|

Для молодняка крупного рогатого скота |

||||

|

Телята профи-лакторного периода 1 |

Из денников для отела |

до 10-дневного возраста |

6 |

Индивидуальные клетки 0,5×1,2 |

|

Телята профи-лакторного периода 2 |

Из профилактория 1 |

от 10 до 20-дневного возраста |

18 |

Групповые клетки 3×3 |

|

Телки молочного периода |

Из профилактория 2 |

от 20-дневного возраста до 6 мес. |

40 |

Групповые клетки 3×3 |

|

Телки на доращивании 1 |

Из секций для телок молочного периода |

от 6 мес. до 12 мес. |

20 |

Групповые клетки (на 1 животное 0,7×1,5) |

|

Телки на доращивании 2 |

Из секций доращивания до 1 |

от 12 мес. до 16…18 мес. |

20 |

Групповые клетки (на 1 животное 0,75×1,8) |

|

Телки случного возраста |

Из секций доращивания до 2 |

от 16…18 мес. до 6-месячной стельности |

19 |

Групповые клетки (на 1 животное 0,9×1,8) |

|

Всего молодняка |

– |

– |

123 |

– |

|

Для коров |

||||

|

Родильное отделение (денники для отела) |

Из группы сухостоя за 5 дн. до отела |

2–3 суток |

3 переходящее |

Индивидуальный денник 3×3 |

|

Коровы глубокостельные и новотельные |

Из сухостоя за 10 дн. до отела и из денников после отела |

10 дн. до отела и 15 дн. после отела |

12 переходящее |

Привязное (размер стойла 1,2×1,9) |

|

Сухостойные коровы |

Из дойных коров и нетели за 2 мес. до отела |

50–60 дн. до отела |

25 |

Беспривязнобоксовое (размер стойла 1,2×1,9; 1,2×1,5) |

|

Коровы дойные |

Из цеха отела |

290 дн. |

75 |

Привязное (размер стойла 1,2×1,9) |

|

Всего коров |

— |

— |

100 |

— |

Годовой оборот стада крупного рогатого скота

Таблица 4

|

Группа животных |

Приход |

Расход |

Наличие среднегодового поголовья на конец года, гол. |

|||

|

Наличие среднегодового поголовья на начало года, гол. |

Приплод, гол. |

Переведено из других групп, гол. |

Переведено в другие группы, гол. |

Реализация, гол |

||

|

Коровы |

100 |

33 |

33 |

100 |

||

|

Нетели |

12 |

35 |

33 |

2 |

12 |

|

|

Телки старше года |

20 |

40 |

35 |

5 |

20 |

|

|

Телки до года |

40 |

45 |

40 |

2 |

43 |

|

|

Бычки до года |

– |

45 |

45 |

– |

||

|

Всего |

172 |

90 |

108 |

108 |

87 |

175 |

В цехе сухостоя для коров предусмотрено 16…18 мест, а в родильном отделении - 12 мест (из них три денника для отела). После семи месяцев стельности в цех сухостоя переводятся и нетели – 10…12 мест.

На начало года на модульной ферме должно быть (табл. 4): коров – 100 гол., нетелей – 12 гол., телок старше года – 20 гол., телок до года – 40 гол., с реализацией всех бычков текущего года после профи-лакторного периода (в 10-дневном возрасте).

С учетом такой структуры стада и рационов кормления животных рассчитана годовая потребность в кормах (табл. 5).

Таблица 5

Годовая потребность в кормах для модульной фермы на 100 фуражных коров с удоем 6700 (полуконцентратный тип кормления)

|

Корма |

Коровы (100 гол.) |

Нетели (12 гол.) |

Телки до 1 года (40 гол.) |

Телки старше 1 года (20 гол.) |

Бычки (45 гол.) 10 дней |

Итого |

|

Силос кукурузный, ц |

4200 |

302 |

609 |

1192,8 |

– |

6304 |

|

Свекла кормовая, ц |

2100 |

– |

50,4 |

– |

– |

2150 |

|

Сенаж вико-овсяной, ц |

1260 |

12,6 |

176,4 |

260,4 |

– |

1709 |

|

Сено люцерновое, ц |

630 |

38 |

168,0 |

302,4 |

– |

1138 |

|

Дерть ячменная, ц |

1305 |

63,3 |

175,2 |

219 |

– |

1763 |

|

Дерть пшеничная, ц |

730 |

18,6 |

– |

– |

– |

749 |

|

Шрот подсолнечный, ц |

182,5 |

– |

– |

– |

– |

182,5 |

|

Зеленая масса, ц |

7285 |

595 |

818,4 |

1860 |

– |

10558 |

|

Соль поваренная, ц |

40,2 |

4,0 |

3,65 |

6,57 |

– |

54,4 |

|

Фосфаты кормовые, ц |

36,5 |

4,0 |

2,92 |

4,38 |

— |

47,8 |

|

Молоко, ц |

– |

– |

270 |

– |

2,7 |

272,7 |

Организация нормированного кормления лактирующих коров должна основываться на знании их потребности в энергии, питательных и биологически активных веществах, необходимых для синтеза молока, сохранения воспроизводительной функции и здоровья. Общий уровень кормления лактирующих коров должен быть в среднем 0,7–1,3 ЭКЕ и 7–13 МДж обменной энергии в расчете на 1 кг молока.

Новотельные коровы (от 10 до 100 дней после отела и коровы с суточным удоем более 24 кг на голову в сутки) для продуктивности 6000 кг и выше на голову в год составляют группу раздоя ( группа № 1 ) .

Главные задачи для этой группы коров – хорошим уходом и кормлением добиться выхода на пиковые значения суточных удоев на 40…50-й день после отела, как можно быстрее устранить послеотель-ные осложнения и на 65-й день после отела осеменить.

Эта группа – зона повышенного внимания, так как в нее переводят коров из родильного отделения на 11-й день после отела, в первые 100 дней они отдают до 65…70% молока от всего объема за период лактации, что дается большим напряжением всех жизненно важных их органов. В этот период рацион кормления должен состоять из корма с наибольшей концентрацией обменной энергии.

После перевода коровы на полный рацион начинается фаза раздоя. Раздой – это выявление потенциальной (максимальной) продуктивности у новотельной коровы с использованием метода авансирования: к рациону добавляют 2–3 или 1–2 ЭКЕ в зависимости от продуктивности коровы до тех пор, пока корова отвечает повышением удоя. В период раздоя коровам дают концентраты (комбикорма) и сочные корма (корнеплоды).

Группу № 2 представляют дойные коровы от 100-го до 305-го дня после отела – коровы с удоем 16…24 кг на голову в сутки. Основной задачей этой группы является сохранение суточных удоев (допустимое снижение не более 9% в месяц). Выдача концентрированных кормов зависит от ре- зультатов контрольных доек и вместе со снижением суточных удоев постепенно уменьшается, но резкое уменьшение не допускается.

Доение коров предусмотрено доильными аппаратами АДУ-1 и в доильном зале, и в послеродовой секции. В доильном зале для этой цели установлена отечественная автоматизированная доильная установка УДА-8 со станками типа «Тандем», оборудованными манипуляторами доения МД-Ф-1.

В послеродовой секции доение коров производится со сбором молока в доильные ведра на установке типа УДВ-Ф-10 Сумского машиностроительного НПО.

В группу № 3 входят коровы с низким удоем (от 100-го до 305-го дня после отела с удоем ниже 16 кг на голову в сутки). В ней также недопустимо снижение суточных удоев более чем на 9% в месяц.

Главные задачи обслуживания этих коров – профилактика мастита, поправка массы тела и запуска на 305-й день после отела, то есть – подготовка к отелу. На 305-й день ее выдаивают, вводят арбенин и больше не доят.

В группу № 4 собраны сухостойные коровы (60 дней от 360 дней после отела). В сухостойном периоде особое внимание должно уделяться минеральному питанию. Общий уровень кормления стельных сухостойных коров должен быть в среднем 1,8…2,4 ЭКЕ на 100 кг живой массы.

Примерная структура рационов стельных сухостойных коров и нетелей в зимний период: сено – 50%, сочные корма – 25, концентраты – 25% от ЭКЕ рациона; в летний период сено и сочные корма заменяются травой.

Стельных сухостойных коров и нетелей кормят 2–3 раза в сутки.

Общий уровень кормления нетелей к моменту отела должен составлять не менее 8…9 ЭКЕ в сутки, уровень протеинового питания – 100…105 г на 1 ЭКЕ рациона. Нетелей кормят по рационам объемистого типа, скармливая те же корма, что и стельным сухостойным коровам.

В секциях для нетелей установлен фрагмент доильного агрегата с вакуум- проводом, к которому подключаются доильные аппараты при холостой их работе на вымени животного и средства массажа вымени. Для активного механического воздействия на вымя нетели с целью формирования его размеров и правильных форм, развития железистой ткани до наступления лактации и усиления молокообразовательного процесса после отела использован чашеобразный массажник.

Группа № 5 - родильная или цех отёла, в ней корова находится 20 дней: 10 – до отела и 10 – после него (5 дней – молозив-ный и 5 – послеродовой).

Для цеха отела следует учесть, что коэффициент термического сопротивления стен не должен быть ниже 1,78, а потолка – 2,25 ккал/м2. Здесь оборудована принудительная вентиляция с подогревом поступающего воздуха. Поступающих в этот цех животных подвергают санобработке и размещают в предродовой секции. Здесь содержание коров привязное.

В послеродовой секции этого цеха коров содержат на привязи не менее 7…8 дней. Стойла здесь удлиненные, не менее 1,9 м. В рацион коровы постепенно вводят корнеплоды и концентраты с таким расчетом, чтобы на 5…7-й день после отела довести его до нормативного кормления (в соответствии с живой массой и удоем). Затем здоровую корову переводят в цех раздоя или в цех производства молока.

После отела теленка сразу переносят в профилакторий, который изолирован от родильного отделения или отделен сплошной стенкой, вход в него – через двери с тамбуром и дезбарьером. Индивидуальные клетки в профилактории имеют длину 1,2 м и высоту 1 м.

Телята из профилактория в телятник переводятся не раньше 20-дневного возраста, а лучше – 30…35-дневного.

В возрасте от 6 до 12 месяцев необходимо добиться интенсивного роста телок, получения среднесуточных приростов живой массы 850…900 г. В последующем, когда в рационе уменьшается доля концентратов, темпы роста телок снижаются до 750 г.

Телочек и бычков с 6-месячного возраста выращивают раздельно и определяют дальнейшее назначение каждого животного: оставляют на ремонт стада, выращивают для продажи на племя, откармливают на мясо.

Телочки до 3-месячного возраста, как правило, не пользуются моционом. Далее для них предусмотрен моцион на выгульных площадках.

Следовательно, внедрение модульной фермы с низкозатратной экологически чистой технологией производства молока на основе внедрения новых проектных решений значительно повысит надои на одну корову, улучшит экологическую обстановку в районах расположения ферм, стабилизирует экономические показатели продукции животноводства.

Список литературы К обоснованию перспективной технологии производства молока и модульного построения молочной фермы

- Липкович, Э.И. Модульная ферма с низкозатратной экологически чистой технологией производства молока: монография/Э.И. Липкович, А.М. Бондаренко, И.Н. Краснов и др. -Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2010. -192 с