К обоснованию применения промышленных электромагнитных полей для решения геологоразведочных задач

Автор: Колесников В.П.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых

Статья в выпуске: 4 (21), 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрен один из подходов к обоснованию возможности использования совокупности промышленных электромагнитных полей и их гармоник, порождаемых многообразием различного типа источников, при изучении геологической среды в условиях высокоразвитых промышленных регионов. Данный подход основан на использовании индукционного и интегрального принципов, учитывающих особенности формирования и пространственного поведения наблюденного поля, позволяющих оценивать информативность получаемых результатов.

Промышленное электромагнитное поле, индукция, зондирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147200888

IDR: 147200888 | УДК: 550.

Текст научной статьи К обоснованию применения промышленных электромагнитных полей для решения геологоразведочных задач

Электротехническая промышленность является мощным источником электромагнитных полей, формируемых при производстве электрической энергии, передаче ее на большие расстояния, подключении различных потребителей, преобразователей и распределителей. Эти поля, проникая в глубь земли, способны нести определенную информацию об ее строении. Наиболее актуальной данная задача становится при необходимости прогноза возможных негативных техно-геологических ситуаций в условиях высокоурбанизированных территорий, крайне не благоприятных для применения традиционных методов геофизики. Возможность использования данных полей привлекает внимание многих исследователей [3, 7, 8 и др.].

Основные трудности обоснованного практического применения промышленных полей связаны со спецификой их формирования и оценкой информационных возможностей в конкретных техногенных и геоэлектрических условиях.

В данной работе рассмотрен один из подходов к физическому обоснованию данного направления в целях его исполь зования для решения определенного круга геологоразведочных задач.

Источниками промышленных электромагнитных полей являются различные электросетевые объекты: линии электропередач, трансформаторные подстанции, преобразователи и регуляторы мощности, промышленное оборудование, индукционные печи, выпрямители, распределители электрической сети, электротранспорт и др. Данные поля помимо основной частоты 50 (60) Гц содержат набор кратных ей гармоник. Причиной гармоник является наличие нелинейных процессов, возникающих при подключении различных видов нагрузки к линии основного источника - линии электропередач [2]. Мировая практика, в том числе система спутниковых наблюдений, показывает, что число таких гармоник может достигать 80-90 (т. е. диапазон частот промышленных полей может составлять от 50 Гц до 3-5 кГц ) [2]. В отдельных случаях наблюдаются и субгармоники - синусоидальные колебания со значениями ниже основной (фундаментальной) частоты. Как показывает опыт ведения работ, при наличии

стандартной аппаратуры удается фиксировать до 10 - 15 гармоник в интервале частот от 50 до 1000 Гц.

Такое многообразие источников, отличающихся по мощности, пространственному положению, разной удаленности от точки наблюдения, насчитывающих сотни и даже тысячи единиц в пределах промышленного региона (к примеру, в восьми промышленных районах Пермского края насчитывается более 12 000 трансформаторных подстанций и линий ЛЭП, имеющих протяженность более 45 000 км), крайне затрудняет использование классических методов анализа наблюденного электромагнитного поля, основанных на теории решения прямых задач для отдельно заданного источника поля.

В данном случае требуется иной подход, в качестве одного из вариантов которого предлагается метод, основанный на использовании интегрального принципа анализа наблюденного поля, представляющего результат суперпозиции существующего набора электромагнитных полей. Учитывая, что диапазон частот промышленных переменных полей соответствует их крайне низким значениям, такие поля можно рассматривать в квазистационар-ном приближении, при котором возможен раздельный анализ электрического и магнитного полей. Дальнейшее рассмотрение вопроса будем проводить на примере магнитного поля. Суммарное магнитное поле в точке наблюдения в данный момент времени согласно принципу суперпозиции равно

_ N _ н = ^н. (О, г=1

где Н, - магнитное поле, создаваемое /-м промышленным источником, расположенным на удалении г от точки наблюдения.

Несмотря на достаточно сложную структуру, суммарное промышленное электромагнитное поле обладает следующими особенностями, определяющими закономерности его формирования и пространственного поведения:

-

1) кратность значений частот интегрального поля основной частоте, являющейся результатом особенностей образования гармоник;

-

2) близость фазовых значений разных источников, обусловленная существующей синхронизацией электрической сети в пределах промышленного региона;

-

3) определенная стабильность характера поведения поля во времени, обусловленная как стационарностью расположения источников, так и слабой зависимостью интегрального поля от изменения режима работы отдельных источников;

-

4) преобладание вертикальной составляющей магнитного поля над его азимутальной составляющей в силу соответствия большинства источников (главным образом трансформаторов) полю вертикального магнитного диполя;

-

5) квазигоризонтальный характер распространения поля вблизи земной поверхности.

Вклад отдельного источника в интегральное поле определяется главным образом мощностью и радиусом его влияния. Наибольший вклад в результирующее магнитное поле оказывает его вертикальная компонента вследствие преобладания соответствующего типа источника и синфаз-ности полей.

Можно выделить несколько подходов к объяснению возможности применения промышленных электромагнитных полей при решении геофизических задач [1, 4]. Наиболее простое, по мнению автора, объяснение может быть дано на основе закона электромагнитной индукции, являющегося одним из фундаментальных в теории электродинамики.

Согласно первому уравнению Максвелла первопричиной появления магнитного поля в случае квазистационарного поля (т.е. при пренебрежении токами смещения), является движение электрических зарядов [6]. Поэтому в случае переменного электрического тока плотностью j, текущего в электрической сети, появляется переменное вихревое магнитное поле (H0(t) ):

rotH0(t) = j(t) , (1) которое согласно второму уравнению Максвелла индуцирует появление вихревого электрического поля (EUHd(t) ):

ot

При наличии в геологической среде проводящего объекта это переменное электрическое поле (Етд(0) индуцирует появление в нем переменного электрического (теллурического) тока. Знак минус в правой части уравнения (2), отражающий правило Ленца, показывает, что этот ток имеет противоположное направление относительно первичного тока, протекающего в электрической сети. Ток индукции jUHd(t) согласно формуле (1) вызывает появление вторичного магнитного поля:

r°tHUHd(J) = jUHd(t) . (3)

В итоге наблюдаемое на земной поверхности магнитное поле можно представить в виде суммы двух основных полей -первичного Но и противоположно направленного индуцированного вторичного ^яНинд:

Н=Н0~Нтд. (4)

Очевидно, что чем больше величина индуцированного магнитного поля, тем больше величина понижения амплитуды наблюденного поля (Н ). Основными факторами, влияющими на величину индуцированного магнитного поля, в данном случае, являются:

-

1) наличие электрически проводящего тела;

-

2) скорость изменения первичного поля в проводящей среде.

Проводящим телом могут служить любые электронно- и ионнопроводящие тела: рудные образования, водонасыщенные породы, соляные растворы. Чем выше их проводимость, тем больше величина возбуждаемого ими индукционного магнитного поля и соответственно тем больше понижение наблюденного поля Н .

Вместе с тем повышение проявления индукционного эффекта согласно уравнению (2) должно происходить и с увеличением скорости изменения амплитуды первичного поля в единицу времени. Величина скорости определяется соотношением расстояния г от точки наблюдения до источника с длиной волны Л . Очевидно, что чем больше величина изменения амплитуды гармонически меняющегося поля при смещении фазового фронта на расстояние г, тем сильнее проявление индукционного эффекта. Наибольшим изменениям амплитуды поля соответствует расстояние г, большее длины волны Л, а при уменьшении г до величины, меньшей длины волны, скорость изменения поля снижается.

В теории переменных электромагнитных полей эта особенность электромагнитного поля раскрывается с помощью понятий ближней и дальней зон, характеризующих величину отношения расстояния от источника до точки наблюдения к длине волны (г/Х) [1, 4, 5]. В случае г <Х/2л поле отвечает ближней зоне, при г > Х/2л -дальней. При непосредственной близости точки наблюдения к источнику (г « X) магнитное поле становится неинформативным - теряется его зависимость от частоты и электрического сопротивления среды [1, 4]. Наибольшие проявления индукции характерны для дальней зоны.

Следовательно, информативность переменного магнитного поля во многом зависит от длины волны, которая в свою очередь помимо частоты определяется и электрическим сопротивлением р среды:

Поэтому информационные возможности при исследовании территорий с разными электрическими характеристиками различны. Очевидно, что чем выше проводимость среды (о=1/р), тем меньше длина волны и соответственно тем сильнее она влияет на величину наблюденного магнитного поля, понижая его.

В случае интегрального поля, формируемого совокупностью источников, расположенных на разных удалениях от точки наблюдения, для прогноза информативности интегрального магнитного поля в пределах промышленной зоны можно ввести понятие и использовать обобщенный коэффициент, характеризующий степень проявления информативной (дальней) зоны в наблюденном интегральном поле при заданной величине предполагаемого аномального понижения электрического сопротивления (ран у.

-

У ТТ ТТ \ /* _

где ri - расстояние от точки наблюдения до /-го источника поля.

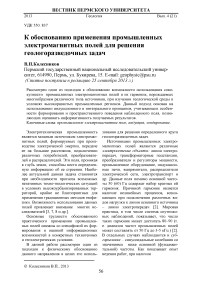

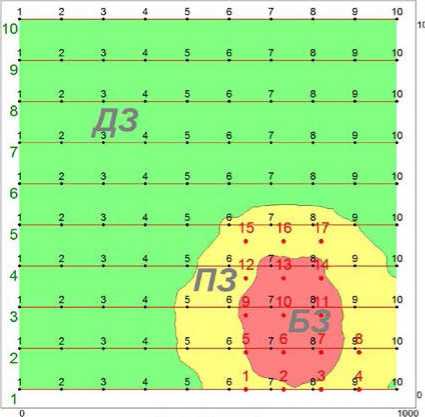

Модельный пример оценки информативности наблюденного поля на основе использования обобщенного коэффициента K0,(J) ПРИ ран =10 Ом- м, f= 50 Гц (рисунок) показывает, что увеличение площади расположения источников повышает вероятность проявления дальней зоны.

Одним из критериев наличия достаточного проявления условия дальней зоны в интегральном наблюденном поле могут служить и сами результаты измерений. Если наблюденное поле имеет частотный характер проявления и согласуется с результатами наблюдений традиционными методами электрометрии либо с известными геологическими сведениями о строении среды, выражая тем самым зависимость от свойств среды, то это можно рассматривать как признаки проявления дальней зоны.

10 -2

БЗ -3

ПЗ -4

1ЙЩ

ДО -5

Модельный пример оценки площадного характера проявления интегрального электромагнитного поля при разном числе и расположении его источников (ран = 10 Ом-M,f= 50 Гц): 1 - источник электромагнитного поля; 2 - точка наблюдения; 3 - ближняя зона; 4 - промежуточная зона; 5 - дальняя зона

На участках, отвечающих условию дальней зоны для использованного набора частот, возможно получение информации о геологическом разрезе в определенном интервале глубин на основе принципа частотного зондирования. В данном случае ввиду того, что промышленные электромагнитные поля отвечают условию квази-стационарного поля, эффективная глубина для слабомагнитных сред может быть определена соотношением [1, 4, 5]

Z^-^Mp/f . (7)

С помощью этой формулы можно на уровне качественной интерпретации получать информацию о пространственном изменении электрических свойств среды в определенном интервале эффективных глубин.

При этом, поскольку амплитуда компонент поля убывает с удалением от источника, в качестве интерпретационного параметра лучше всего использовать не абсолютное значение амплитуды магнитного поля, а ее относительную величину в виде отношения компонент типа: Н J Н х, Н. /Ну, Н z /Нг, Нх /Ну, каждое из которых, отражая особенности пространственного проявления искомого объекта, в значительно меньшей степени зависит от фонового характера изменения поля и позволяет более отчетливо проследить проявление индукционного эффекта, порождаемого этим объектом.

Для получения формулы кажущегося сопротивления в первом приближении можно воспользоваться методом аналогий. Наиболее информативными в нашем случае (вертикального магнитного диполя) являются взаимосвязанные компоненты Ех и Hz (Ех порождает Hz) [1]. Поэтому Hz можно считать, что отношение —— кос-HY венно отражает импеданс L=——, предку ставляющий волновое сопротивление среды. Учитывая такую связь, для вычисления кажущегося сопротивления в методе промышленных магнитных полей (ПМП) можно в первом приближении воспользоваться формулой расчета величины кажущегося сопротивления для квазистацио-нарной модели поля [5], которая в случае метода ПМП может быть записана в виде где he - коэффициент пересчета Ех ^ Н z. Величина коэффициента для выполнения качественной интерпретации может быть подобрана эмпирически на основе использования известных его значений, получаемых традиционными методами (ВЭЗ, ЗСБ, МТЗ).

Аналогичным образом объясняется и возможность использования электрической составляющей переменного электромагнитного поля при решении задач, связанных с поиском и картированием проводящих зон, - метода промышленных электрических полей (ПЭП).

Следует отметить некоторое сходство между методами ПМП и МТЗ. В методе МТЗ подобно методу ПМП также используется достаточно сложное по структуре

Список литературы К обоснованию применения промышленных электромагнитных полей для решения геологоразведочных задач

- Ваньян Л.Л. Основы электромагнитных зондирований. М.: Недра, 1965. 109 с.

- Гущин М.Е., Коробков А.В., Костров А.В., Стриковский А.В. Генерация и излучение высоких гармоник рабочих частот промышленных линий электропередач в магнитосферу Земли//Материалы XXXVIII Международной конференции по физике плазмы и УТС/ИПФ РАН. Н.Новгород, 2011.

- Егоров М.Н., Карвелис Г.А., Маляревский К.В. Использование электрического поля промышленных токов для геологического картирования//Методы разведочной геофизики. Вопросы электроразведки рудных месторождений. Л.: НПО «Геофизика», 1977.

- Заборовский А.И. Электроразведка. М.: Гостоптехиздат, 1963. 423 с.

- Колесников В.П. Электрометрия. Основы теории переменных электромагнитных полей/ПГНИУ. Пермь, 2013. 185 с.

- Сивухин Д.В. Общий курс физики. М.: Наука, 1977. Т 3. 687 с.

- Сараев А.К., Ивочкин В.Г., Пертель М.И., Никифоров А.Б. Возможности электромагнитного профилирования на промышленной частоте 50 Гц при изучении Вуоксинского апатитоносного массива//Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. 1998. Сер. 7, № 7. С 63-68.

- Титлинов В.С. О возможности использования полей гармоник 50-периодного тока промышленных ЛЭП в многочастотной электроразведке//Теория и практика электромагнитных методов геофизических исследований/УрО РАН. Екатеринбург: Наука, 1992. С. 64-77.