К оценке бедности в России

Автор: Яшкова Анна Сергеевна

Журнал: Экономический журнал @economicarggu

Рубрика: Наука и практика

Статья в выпуске: 3 (27), 2012 года.

Бесплатный доступ

Автор предлагает оценивать бедность российского населения, используя абсолютную, субъективную и относительную концепции ее определения. На основании выявленной тенденции увеличения разброса между субъективной оценкой материального положения и официальной оценкой бедности предлагается способ сократить разрыв между ними.

Абсолютная, относительная, субъективная бедность, прожиточный минимум в России

Короткий адрес: https://sciup.org/14915080

IDR: 14915080

Текст научной статьи К оценке бедности в России

Существуют три основные концепции определения бедности: абсолютная, относительная и субъективная. Абсолютная концепция бедности основана на перечислении минимальных основных потребностей и установлении размера ресурсов, используемых для их удовлетворения. В рамках относительного определения бедности исходят не из минимальных потребностей, а от уровня материальной обеспеченности в стране. Например, границей бедности полагают половину медианного дохода населения страны (медианный доход это доход, который делит ряд распределения населения по доходу на две равные части). Так, в странах Евросоюза в качестве границы относительной бедности, как правило, ориентируются на показатель 60% от медианного дохода. При субъективном подходе оценку своему уровню жизни дает сам респондент.

При определении бедности в России используется абсолютная концепция определения бедности, согласно которой черта бедности устанавливается на уровне прожиточного минимума, рассчитанного в соответствии с физиологическими нормами для поддержания жизнедеятельности. При этом к бедным относят тех, кто имеет доходы ниже прожиточного минимума. Такая методика определения бедности была принята в 1992 г в связи с резким снижением доходов части населения в результате «шоковой терапии».

В СССР для определения бедности использовались близкие термины — «уровень малообеспеченности» и «прожиточный минимум», официально признанные в начале 1970-х гг., когда разрабатывалась программа помощи детям в малообеспеченных семьях. Эти термины характеризовали минимальный предел, обеспечивающий биологическое и социальное выживание и воспроизводство человека и работника.

Хотя прожиточный минимум не был закреплен законодательно, постоянно производился его расчет, используемый в качестве ориентира регулирования минимальной оплаты труда. В 1965 г прожиточный минимум составлял 40 руб., а минимальная заработная плата — 60 руб. Считалось, что минимум оплаты труда должен быть не ниже полутора минимальных бюджетов, чтобы обеспечивать воспроизводство работника и половину иждивенца в соответствии с показателями семейной нагрузки. В 1975 г. прожиточный минимум подняли до 50 руб., минимальная заработная плата была 70 руб. В конце 1980-х гг. прожиточный минимум составлял 100 руб., а минимальная заработная плата — 165 руб. В конце 1960-х гг. доля малообеспеченных оценивалась в 29,6%, в конце 1970-х гг. — 32,1%, к концу 1980-х годов — 30,7%1.

Поскольку в результате «шоковой терапии» доходы населения в среднем упали в 2-3 раза, то для обеспечения совсем социально незащищенных, выделения особенно бедных из общей массы обедневших потребовалось изменить границу бедности. Для этого в 1992 г. был введен показатель прожиточного минимума. Если минимальный потребительский бюджет оценивался в 135 руб. в ценах 1991 г., то прожиточный минимум составлял лишь 60 руб. в тех же ценах. Поменялась также его структура. В минимальном потребительском бюджете доля продуктов питания составляла 52,0%, в бюджете прожиточного минимума — 68,3%. Доля услуг снизилась с 14,5 до 7,4% 2.

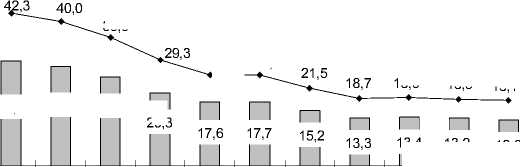

В официальной российской статистике для оценки уровня бедности используется показатель численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, который рассчитывается в процентах к общей численности населения. Эта величина определяется на основе данных о распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов и является результатом их соотнесения с уровнем прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины и содержит также обязательные платежи и сборы. Потребительская корзина включает минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. На рис. 1 представлена динамика этого показателя за 2000-2010 гг3.

35,6

25,2 25,2

18,9 18,5 18,1

24,6

20,3

13,4 13,2 12,8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

29,0 27,5

в процентах от общей численности населения

—♦— млн. человек

Рис.1. Динамика численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2000-2010 гг.

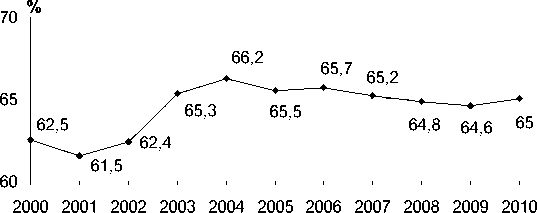

Нельзя не отметить, что доля трудоспособного населения в малоимущем населении (молодежь от 16 до 30 лет, мужчины от 31 до 59 лет, женщины от 31 до 54 лет) за 10 лет практически не менялась4 и составляла около 65% (рис. 2).

доля трудоспособного населения в малоимущем населении

Рис.2. Доля трудоспособного населения в малоимущем населении в 2000-2010 гг.

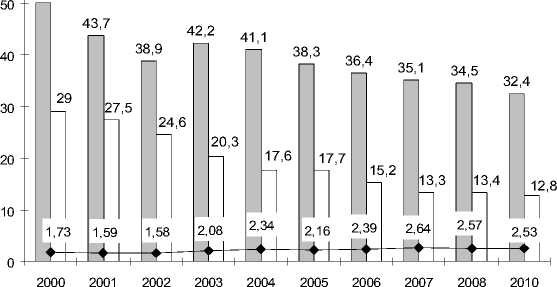

Сравним субъективную и официальную оценку уровня бедности. При определении субъективной оценки бедности к бедным относят тех граждан, которые по своим социально-психологическим ощущениям считают себя бедными. В табл. 1 представлено распределение населения по группам по данным выборочных обследований потребительских ожиданий (в процентах от общей численности опрошенных по состоянию на IV квартал каждого года) в соответствие с личным мнением о своем текущем материальном положении5. Так, в 2010 г. 28,6% опрошенных оценивали свое материальное положение как плохое, а 3,8% — как очень плохое, т.е. субъективный уровень бедности (32,4%) превышал официальный уровень бедности (12,8%) в 2,53 раза.

Таблица 1. Группировка населения на основе мнения о своем текущем материальном положении в 2000-2010 гг., %

|

Показатель |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2010 |

|

Всего |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

в том числе: |

||||||||||

|

очень хорошее |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,3 |

0,1 |

0,1 |

0,5 |

|

хорошее |

2,8 |

4,6 |

4,9 |

4,6 |

4,5 |

5,6 |

7,1 |

7,1 |

6 |

7,8 |

|

среднее |

46 |

50,2 |

55,3 |

52,2 |

53,2 |

55,2 |

55 |

56,5 |

58,6 |

59 |

|

плохое |

40,4 |

36,5 |

32,6 |

35,8 |

34,2 |

32,1 |

31,8 |

29,6 |

29,9 |

28,6 |

|

очень плохое |

9,7 |

7,2 |

6,3 |

6,4 |

6,9 |

6,2 |

4,6 |

5,5 |

4,6 |

3,8 |

|

затрудняюсь ответить |

1,0 |

1,4 |

0,8 |

0,9 |

1,1 |

0,8 |

1,2 |

1,2 |

0,8 |

0,3 |

Динамика оценки бедности приведена на рис. 3.

50,1

субъективная бедность s (в % от общего числа опрошенных) официальная бедность b (в % от общей численности населения)

♦ отношение s/b (в разах)

Рис. 3. Динамика оценки субъективной и официальной бедности в 2000-2010 гг.

Для сопоставления «субъективной» и «официальной» бедности сравним соотношение соответствующих показателей и его динамику в рассматриваемом периоде. Исходя из субъективных оценок материального положения, в 2000 г. бедными себя ощущали в 1,73 раз большее число россиян, чем это показывала официальная статистика. К 2003 г. этот показатель возрос до 2,08, а в 2010 г. численность субъективно бедных в 2,53 раза превысила количество официально бедных.

Нельзя не отметить, что такой разрыв отражает различие в подходах к проблеме бедности со стороны государства и собственно населения. Самооценка россиян, как видим, не согласуется с официальной статистикой, на основе которой делаются выводы об успехах в социально-экономической сфере. Согласно субъективной оценке бедности, бедным себя считал, например в 2010 г., практически каждый третий россиянин — 32,4%. Расхождение между официальной и субъективной оценками бедности в 20002010 гг. увеличивалось.

Выше были приведены оценки абсолютной и субъективной бедности. Что же касается относительного подхода к оценке бедности, то к России он не применим. «Так называемый относительный подход к бедности, используемый для целей социальной политики во многих развитых странах (за границу бедности при нем принимается не стоимость определенной «корзины» товаров и услуг, а 50-60% от медианных для населения страны 108

доходов) в России не работает из-за очень низкого уровня этой медианы»6. Например, в феврале 2009 г. медианный доход составлял 6000 руб. 7 Соответственно граница бедности составляла бы при относительном подходе к ее оценке 3000-3600 руб., тогда как уровень прожиточного минимума в 2009 г. в среднем на душу населения в месяц составлял 5153 руб.8, т.е. медианная граница оказывалась существенно ниже границы абсолютной бедности.

Таким образом, используя официальный подход к оценке бедности, можно сделать вывод о том, что в период 2000-2006 гг. наблюдался прогресс в борьбе с бедностью, к сожалению, замедлившийся в последующий период. Между тем нарастал разрыв между субъективной оценкой материального положения и его официальной оценкой на основе прожиточного минимума. Хотя закон предусматривает изменения в потребительской корзине для социально-демографических групп населения не реже одного раза в 5 лет, в декабре 2010 г. был принят закон № 332-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации в 2011-2012 гг.», в соответствие с которым устанавливалось, что состав и объем потребительской корзины остаются в 2011-2012 гг. неизменными на уровне, предусмотренном № 44-ФЗ 2006 г. «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации». Для более качественного мониторинга проблемы бедности представляется необходимым прежде всего изменить состав и объемы потребительской корзины, не менявшейся с 2006 г.

Список литературы К оценке бедности в России

- Римашевская Н.М. Бедность и маргинализация населения//Социологические исследования. 2004. № 4.

- Социально-экономические индикаторы бедности в 2007-2010 гг.//Российский статистический ежегодник. 2011: Стат. сб./Росстат. М., 2011. С. 13.

- Российский статистический ежегодник. 2010: Стат. сб./Росстат. М., 2010. С. 198.

- Российский статистический ежегодник. 2011: Стат. сб./Росстат. М., 2011. С. 183.

- Российский статистический ежегодник. 2003: Стат. сб./Госкомстат России. М., 2003. С. 190.

- Мнение населения о текущем материальном положении//Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_831.htm (дата обращения: 15.09.2012).

- Тихонова Н.Е. Малообеспеченные в современной России: специфика уровня и образа жизни//Социологические исследования. 2009. № 10.