К оценке численности курганных могильников эпохи бронзы на территории Окско-Донской равнины

Автор: Поляков Ф.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 245-1, 2016 года.

Бесплатный доступ

Данная публикация посвящена построению принципов подсчета, вероятной численности курганных могильников эпохи бронзы на территории южной части Окско-Донской равнины. Сравнение с результатами предыдущих исследований позволило определить районы максимальной концентрации и численности насыпей, относящихся к эпохе бронзы

Курганный могильник, насыпь, бронзовый век, окско-донскаяравнина, топография

Короткий адрес: https://sciup.org/14328344

IDR: 14328344

Текст научной статьи К оценке численности курганных могильников эпохи бронзы на территории Окско-Донской равнины

Эпоха бронзы Окско-Донской равнины представлена поселениями, курганными и в меньшей степени грунтовыми могильниками. Для построения достоверной модели заселения рассматриваемой территории и социальной организации населявших ее в бронзовом веке древних обществ и необходим подсчет таких археологических памятников, как курганные могильники. К сожалению, подобных работ для этой территории нет, что связано с определенными трудностями ее выполнения.

Существует ряд работ, которые посвящены картографированию памятников археологии в целом и конкретных типов памятников в частности только отдельных регионов. Так, Г. И. Корнюшиным (1964. С. 174–189) собрана и нанесена на карту информация о 58 поселениях, 2 городищах, грунтовых погребениях и случайных находках и о 133 курганных могильниках с 435 курганами на территории Аннинского района Воронежской области. Информативная ценность этой работы заключается в том, что в конце 1950-х – начале 1960-х гг. XX в. Г. И. Корнюшину удалось зафиксировать расположение тех памятников, которые позднее, из-за сельскохозяйственных работ, были снивелированы и в настоящий момент визуально (без применения специальных средств) уже не прослеживаются. Однако анализ курганных могильников сводится только к определению мест максимальной их концентрации.

Карта распространения курганных могильников (не менее 150 пунктов) для более широкой территории (от р. Урал на востоке до р. Десна на западе) была выполнена и опубликована А. Д. Пряхиным в работе о погребальных памятниках абашевской КИО, где помимо картографирования большое внимание уделено анализу инвентаря и погребального обряда ( Пряхин , 1977).

Книга Л. И. Чуистовой (1982), посвященная анализу исторических этапов древней истории Тамбовской области, периодам ее освоения и заселения, сопровождается списком и картой археологических памятников. Данная карта, к сожалению, не очень точна, так как местоположение некоторых курганных могильников определено по сообщениям местных жителей.

Проблемы подсчета количества курганов затрагиваются и в специальных работах по палеодемографии ( Гей , 1990; Синюк , 1996а; и др.).

Так, в статье А. Н. Гея, посвященной палеодемографическому анализу Прикубанья, на площади в 6400 кв. км было насчитано 2666 курганов ( Гей , 1990), т. е. плотность курганов для Прикубанья составляет 0,41 насыпи на кв. км.

Как ответ на исследование А. Н. Гея выходит работа С. Ж. Пустовалова о численности степного населения Украины в эпоху бронзы ( Пустовалов , 1997). На основе анализа топографических карт Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей Украины и Республики Крым России и подключив данные систематических разведок на этих территориях, автор делает вывод, что вероятная цифра курганов на анализируемой площади в 138 294 кв. км – не менее 139 тыс., но к моменту исследования более 75 % могильников подверглись разрушению (Там же. С. 42). Для данной территории плотность уже составляет 1 насыпь на кв. км.

В 1996 г. появляется книга А. Т. Синюка «Бронзовый век бассейна Дона», в которой автор для каждой из описываемых культур бронзового века дает карту основных памятников, как поселенческих, так и погребальных ( Синюк , 1996б).

Таким образом, исследователи, занимающиеся эпохой бронзы, так или иначе обращались к картированию курганных могильников и отдельных курганов на исследуемых территориях. Но по большей части это картирование носило лишь иллюстративный характер. Вопросы общей численности курганных могильников, а следовательно, вопросы возможности реконструкции численности населения в эпоху бронзы и степени освоения Окско-Донского междуречья не затрагивались.

В предлагаемой статье на основе картографирования данных, содержащихся в археологических отчетах, хранящихся в архиве Института археологии РАН, и при помощи ГИС «Терек» делается попытка реконструкции численности курганных могильников на территории Окско-Донской равнины в эпоху бронзы.

Для начала необходимо очертить границы территории, для которой выполнялся такой подсчет. Окско-Донская равнина (низменность) расположена между Среднерусской возвышенностью на западе и Приволжской на востоке. На севере ограничивается долиной р. Оки. На юге граничит с Калачской возвышенностью. Административно вся равнина входит частями в пределы Рязанской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Саратовской, Волгоградской областей.

В нашем исследовании мы ограничились только южной и юго-западной ее частями: начиная на севере со своеобразной линии Данков – Чаплыгин – Ста-роюрьево – Моршанск (Липецкая и Тамбовская области), район Верхнего Дона (Липецкая область) и среднего течения р. Цны (Тамбовская область) и ограничиваясь на юге местом впадения р. Богучарка в р. Дон (юг Воронежской области). Западная граница территории исследования проходит по Верхнему и Среднему Дону в Липецкой и Воронежской областях, включая в себя правые притоки р. Дон (рр. Снова, Сосна, Девица, Потудань и т. д.). Восточная граница проходит по р. Ворона, захватывая ее приток р. Хопер (в пределах Балашовского района Саратовской области) (рис. 1; 2). Общая протяженность района исследования – 370 км с севера на юг и 320 км с запада на восток. Площадь участка исследования ≈ 117000 кв. км.

Для данного исследования автором была собрана база данных по известным курганным могильникам, затем дополненная рядом других наработок в этой области.

При сборе материала возникла определенная трудность – разное количество выявленных могильников в анализируемых областях. Так, «лидером» по количеству изученных курганных могильников является Воронежская область. Существенно меньше было изучено в Липецкой области и совсем малое количество – в Тамбовской области. Это мешает целостному восприятию картины численности курганов. Поэтому работа выполнялась в несколько этапов.

Этап первый – получение данных о местах расположения курганных могильников с использованием всех возможных приемов по этой проблематике.

При первичном выявлении курганов велика была возможность не зафиксировать ряд насыпей из-за их размеров, растительности на них и ряда других факторов. Поэтому в качестве первого приема мы воспользовались космосъемкой в зимний период. Особенность таких снимков в том, что, в отличие от остальных снимков, на них можно не только увидеть одиночные насыпи, которые, например, на топографических картах имеют высоту в несколько метров, но также зафиксировать и целые курганные группы из нескольких десятков насыпей.

В рамках данной работы упускать возможность изучить такие снимки, по мнению автора, не следует. С этой целью был использован сервис Яндекс-карты, где было изучено несколько участков, для которых имелись зимние снимки. Первый из них находится в Россошанском районе Воронежской области. Географически данный участок расположен на юге Окско-Донской равнины на границе с Калачской возвышенностью и проходит с севера на юг по левому берегу р. Дон.

Размеры выбранного участка № 1: длина – 51 км; ширина – 12 км. Общая площадь полигона – 612 кв. км. В результате его анализа было отмечено 47 курганных могильников. Общее количество насыпей на всю территорию составляет 175.

Корректность полученных данных была проверена по археологическим материалам. Так, Г. К. Патрик в 1982 г. были проведены разведки в Россошанском районе Воронежской области ( Патрик , 1983), в ходе которых был обследован участок левого берега р. Черная Калитва, где в районе с. Терновки и было зафиксировано три курганных могильника, два из которых (№ 2 и 3) соотносятся

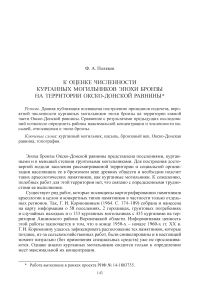

Рис. 1. Карта курганных могильников, известных по топографическим картам а – границы Окско-Донской равнины; б – курганные могильники

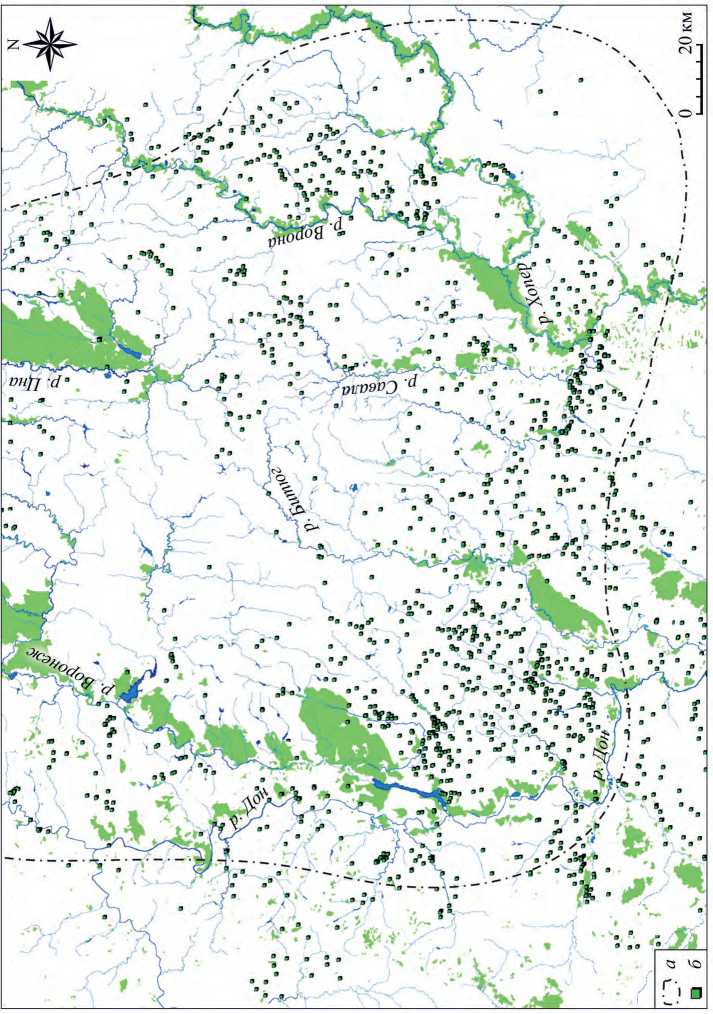

Рис. 2. Карта курганных могильников, известных по архивным данным а – границы Окско-Донской равнины; б – курганные могильники с зафиксированными на космоснимке. Во-вторых, данные могильники отмечены на карте масштабом 1:100 000, где они помечены соответствующим значком. Необходимо отметить и определенный плюс такого способа фиксации могильников.

С 2010 по 2014 г. на курганном могильнике у хут. Голубая Криница работы проводил В. Д. Березуцкий ( Березуцкий , 2014). На космоснимке данный памятник также фиксируется.

Помимо вышеописанного участка, на территории, которая входит в рамки исследования, были зафиксированы еще 4 участка, где можно отметить курганные могильники.

Участок № 2 находится на территории Верхнемамонского, Калачеевского и Павловского районов Воронежской области (юго-запад Воронежской области).

Участок № 3 – на территории Лискинского и Подгоренского районов Воронежской области, на правом берегу р. Дон.

Участок № 4 – в Бобровском районе Воронежской области, западнее г. Боброва, на правом берегу р. Битюг.

Участок № 5 – на юге Бобровского района Воронежской области.

Для удобства данные о площадях участков и количестве насыпей сведены в одну таблицу.

Таблица 1

|

№ участка |

Площадь участка в кв. км |

Количество курганных могильников |

Количество насыпей |

|

1 |

612 |

47 |

175 |

|

2 |

551 |

72 |

213 |

|

3 |

64 |

16 |

44 |

|

4 |

32 |

8 |

15 |

|

5 |

122 |

20 |

55 |

|

Всего: |

1381 |

163 |

502 |

Таким образом, суммируя площадь полигонов и количество насыпей, мы получаем данные о расположении на площади в 1381 кв. км 163 курганных могильников и, как следствие, о 502 насыпях в них. Однако и при этом число насыпей не может быть полностью достоверным по причинам, указанным выше.

Только о небольшом количестве могильников, зафиксированных на рассмотренных полигонах, есть упоминания в научных отчетах. Для всех остальных подробной информации нет (т. е. высоты насыпей, их диаметра, а также им попросту не присвоено название).

С помощью данного способа можно приблизительно определить общее количество курганных насыпей для анализируемой части Окско-Донской равнины. Если для территории в 1381 кв. км общее количество курганных могильников и насыпей составляет 163 и 502 соответственно, а примерная площадь всей Окско-Донской равнины равна 117 000 кв. км, то согласно несложной формуле мы получаем, что приблизительное количество курганных могильников может доходить до 13 809, а насыпей в них до 42530. Этот результат некоторым образом согласуется с результатами работы А. Н. Гея, выполненной для правобережья Кубани, где на площади в 6400 кв. км было подсчитано 2666 насыпей. На такой же площади Окско-Донской равнины количество насыпей составляет 2326.

x = (a / b) = c × d, где a – это приблизительная площадь Окско-Донской равнины, b – общая площадь полигонов, c – коэффициент умножения, d – переменная, отражающая количество курганных могильников или насыпей, x – общее число курганных могильников или насыпей на территории Окско-Донской равнины.

Суть второго приема – определение основных мест концентрации курганных могильников. Для выполнения такой работы как основа была использована топографическая карта 1989 г. масштабом 1:100 000. Были собраны данные обо всех местах на карте, где курганы отмечены условными обозначениями, и дополнены информацией из архивных источников по уже открытым памятникам.

Такая компиляция необходима для того, чтобы максимально полно проследить частоту курганных могильников. Следует отметить, что на взятой нами топографической карте зафиксированы только те насыпи, которые либо имеют большую высоту (в основном от 2 и более метров), либо на которых установлены геодезические знаки. Правда, нужно отметить и то, что достоверность сбора такой информации подобным способом во многом зависит от составителя и времени составления применяемой карты.

В результате такого сбора данных мы имеем координаты 1897 условно известных памятников (рис. 1).

Далее к полученным результатам были добавлены данные о курганных могильниках, известных по архивным данным. Всего было учтено 1035 курганных могильников с 3336 насыпями в них (рис. 2), однако необходимо сделать оговорку, что это количество памятников не окончательное.

При этом если для курганных памятников, известных по архивным данным, число насыпей известно, то для пунктов, которые собраны с использованием топографической карты, – нет. Поэтому, используя число насыпей 3336 как 100% для 1035 памятников и экстраполируя его на значение 1897, получаем, что приблизительное количество насыпей для пунктов, известных пока только по топографическим картам, составляет около 6104. Прибавляем к этому количеству число насыпей по архивным данным и получаем 9940 насыпей.

Таким образом, общее количество условно известных курганных памятников и насыпей в них в лесостепной части Окско-Донской равнины приблизительно составляет 2932 и 9940 соответственно.

Полученный результат еще не отражает вероятностной картины численности курганных памятников. Поэтому необходимо решить вопрос о том, какой процент общего числа насыпей и памятников, существовавших ранее, сохранился и доступен для исследования.

В работе уже упомянутого С. Ж. Пустовалова приводится определенный механизм такого вычисления (Пустовалов, 1997. С. 41). Так, исследователь отмечает, что из 129 насыпей на о. Хортица, зафиксированных в начале XX столетия, на момент написания статьи оставалось только 29, а на огромном курганном поле с 500 курганами у с. Малокатериновка на левом берегу Днепра сохранилось чуть более 20. Эти результаты исследователи дополняют данными аэрофотосъемки вдоль правого берега р. Молочная, где ими установлено, что на поверхности заметно лишь 25 % курганов от ранее существовавшего там числа насыпей. Резюмируя это, С. Ж. Пустовалов приходит к заключению, что доля разрушенных в результате сельскохозяйственных работ курганов достигает 70–75 %, т. е. на данный момент нам доступно только 1/4 общего количества существовавших ранее могильников. Принимая во внимание, что исследователь составил подобный коэффициент более 20 лет назад, можно сказать, что этот коэффициент достигает сейчас уже до 1/5 общего количества.

Выведя определенные значения, мы наконец-то можем попытаться установить общее число памятников и насыпей. Применив коэффициент сохранения, мы получаем, что общее количество курганных могильников для анализируемой части Окско-Донской равнины, вероятно, составляло около 12000, а число насыпей равнялось 39760, т. е. 0,3 насыпи на кв. км.

Полученные (как в результате подсчета по космоснимкам, так и с использованием комбинированного анализа архивных данных и топографической основы) данные не противоречат друг другу, хотя и имеют небольшое расхождение между собой.

При определении общего числа насыпей необходима корректировка получившегося результата, связанная с выделением тех насыпей и могильников, которые оставлены в иное время (РЖВ, раннее средневековье и т. д.).

С этой целью мы используем нашу базу по раскопанным курганным могильникам. При сборе информации не принимались во внимание те памятники, которые оставлены представителями скифо-сарматских, славянских и кочевых племен, населявших Окско-Донскую равнину.

Суть корректировки в следующем. Собрав данные о могильниках, которые оставлены в эпоху бронзы, мы выделяем процент насыпей, относящихся к другим периодам, а получившийся процент применяем к общему числу насыпей в юго-западной части Окско-Донской равнины и прилегающих территориях.

Всего собрано данных о 419 раскопанных насыпях. Из них к эпохе бронзы (ямная, катакомбная, воронежская, абашевская, срубная культуры) относятся 359; 40 насыпей (или 9,5%) оставлены в более позднее время.

Применяя данный показатель к общему числу могильников, получаем, что от 3777 до 4040 насыпей могут относиться к более позднему времени.

Таким образом, выходит, что общее число насыпей эпохи бронзы равняется ≈ 35983–38490.

При таких результатах сразу же возникает вопрос о плотности расположения курганных могильников, ведь для северных и южных территорий она различна.

Решение этого вопроса начнем с анализа топографической характеристики мест расположения курганных сооружений. С этой целью снова обратимся к собранной базе. Вместе с координатами были собраны и данные о местах их расположения.

К сожалению, не во всех отчетах исследователи дали более или менее нормальную топографическую характеристику расположения памятника. Поэтому из 1035 памятников мы имеем данные о топографии 685. Из этого числа на водоразделах рек расположено 64 % курганных могильников, 13 % – на 1-й надпойменной террасе, 6 % – на 2-й надпойменной террасе, 3,6 % – на коренном берегу, 3,2% – в пойме и только 1 % – на дюнах.

Несколько слов необходимо сказать и о местах основных концентраций курганных могильников. При анализе составленной нами карты мы видим несколько таких участков:

-

1) р. Еманча (правый приток р. Девица, правый приток р. Дон) – 29 памятников;

-

2) верховья р. Ведуга (правый приток р. Дон) – 56;

-

3) междуречье рр. Матренка и Плавица (бассейн р. Дон) – 82;

-

4) верховья р. Челновая (левый приток р. Цны, бассейн р. Ока) – 26;

-

5) междуречье рр. Березовка, Васильевка и Тойда (бассейн р. Дон) – 16;

-

6) междуречье рр. Хава и Матреночка (бассейн р. Дон) – 13;

-

7) междуречье рр. Чигла и Тишанка (бассейн р. Дон) – 41;

-

8) место слияния рр. Савала, Елань и Хопер (бассейн р. Дон) – 135;

-

9) междуречье рр. Шибряка и Ворона (район г. Уварово Тамбовской области) – 26;

-

10) междуречье рр. Вяжля и Ворона (район г. Кирсанова Тамбовской области) – 18;

-

11) р. Хопер, в пределах Балашовского района Саратовской области – 70;

-

12) междуречье рр. Битюг и Курлак (Аннинский р-н Воронежской области) – около 80 памятников.

Последний из районов концентраций доступен для анализа из статьи уже упомянутого Г. И. Корнюшина ( Корнюшин , 1964. С. 187, 188).

При анализе приведенной Л. И. Чуистовой карты ( Чуистова , 1982. Карта-схема 1) мы видим, что концентрации курганных могильников приходятся на три района: первый – междуречье рек Польной и Лесной Воронеж, севернее г. Мичуринск; второй – междуречье рр. Савала и Битюг (Мордовский, Токарев-ский и Жердевский районы); третий – р. Ворона (в пределах Кирсановского района).

Помимо перечисленных мест, могильники образуют отдельные концентрации из 2–5 могильников. Большая часть могильников расположена не в центре водоразделов, а все-таки тяготеет к рекам и находится на расстоянии 1–4 км от них. Каких-либо иных закономерностей, за исключением расположения, не выявляется.

Таким образом, представленные механизмы подсчета численности курганных могильников вполне достоверно отражают вероятную численность подобных памятников. При этом необходимо отметить, что полученные числа пока являются довольно «грубыми» и нуждаются в корректировке, связанной с определением числа памятников, относящихся к разным временным периодам.

Другое направление при работе с подобной темой – выделение зон плотности подобных памятников и выяснение соотношения их с поселениями, что может помочь в выявлении определенных закономерностей в их размещении.

Список литературы К оценке численности курганных могильников эпохи бронзы на территории Окско-Донской равнины

- Березуцкий В. Д., 2014. Отчет об охранных раскопках курганов в Воронежской области в 2013 г.//Архив ИА РАН. Б/н.

- Гей А. Н., 1990. Опыт палеодемографмческого анализа общества сиепных скотоводов эпохи бронзы: по погребальным памятникам Прикубанья//КСИА. Вып. 201. С. 78-87.

- Корнюшин Г. И., 1964. Археологические памятники в Аннинском районе Воронежской области (материалы к археологической карте)//Либеров П.Д. Племена Среднего Дона в эпоху бронзы. М.: Наука. С. 174-189.

- Патрик Г. К., 1983. Отчет о работах Воронежского и Павловского отрядов ИА АН СССР за 1982 г.//Архив ИА РАН. Р-1. №9425.

- Пряхин А.Д., 1977. Погребальные абашевские памятники. Воронеж: ВГУ. 168 с.

- Пустовалов С. Ж., 1997. Реконструкцiя чисельностi катакомбного населення за курганними похованнями Пiвнiчного Причорномор’я//Археологiя. №3. С. 40-48.

- Синюк А. Т., 1996а. К оценке результатов использования курганных погребений эпохи бронзы в палеодемографии//Археологические исследования высшей педагогической школы: сб. науч. тр. (к 25-летию археологической экспедиции Воронежского педуниверситета). Воронеж: ВГПУ. С. 9-21.

- Синюк А.Т., 1996б. Бронзовый век бассейна Дона. Воронеж: ВГУ. 351 с.

- Чуистова Л. И., 1982. Древнейшее население Тамбовщины. Тамбов: Тамбовский гос. пед. ин-т. 114 с.