К оценке подходов изучения сложносоставных луков

Автор: Красноперов А.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология и этнология

Статья в выпуске: 1 (68), 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются подходы к изучению сложносоставных луков, распространенные в археологической литературе. Чаще всего можно встретить ссылки на методику А. М. Савина и А. И. Семенова. Для данных авторов характерен формат тезисов, а не статей. Непосредственно методика описана предельно кратко, фактически, выделены всего два признака: соединение деталей встык и наличие уступа на оборотной стороне. Проверка показывает, что выделенные ими признаки крайне редки, а целью цикла работ были вовсе не луки, а попытка навязать этническое (и на этом основании хронологическое) определение форме погребального обряда. При разделении интересовавших их степных погребений авторы опираются на изменение ориентировки могильных ям, которой приписывается этническое («хазарские» vs «болгарские») значение, а совсем не на луки. В публикациях А. М. Савина и А. И. Семенова нет реальных находок с конкретными отличиями конструкции: нет иллюстраций, перечня (карта его не заменяет), по которому можно было бы проверить выводы. Варианты типологии сложных луков предлагались и другими авторами, часто также преследовавшими цель навязать функциональному предмету этничность. В отдельных работах заметно стремление выделить как можно большее число типов. Наиболее полную сводку находок луков Восточной Европы собрал Е. В. Круглов, формально высказавший приверженность методу А. М. Савина и А. И. Семенова, но при этом полностью изменивший понимание типологических признаков. Метод А. М. Савина и А. И. Семенова не работает. Для конкретных археологических остатков оптимально подходит двухуровневая классификация, в настоящий момент сформулированная В. В. Горбуновым, основанная на принципе количество ‒ форма. Существенно, что говорить о реальном хронологическом значении луков не приходится.

Лук, костяные накладки, типология, хронологические признаки, историография

Короткий адрес: https://sciup.org/147247320

IDR: 147247320 | УДК: 902, 902.01, 903.223 | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-1-79-92

Текст научной статьи К оценке подходов изучения сложносоставных луков

Одним из актуальных вопросов в археологии Волго-Уралья является хронология. Однако некоторые категории находок, периоды и территории практически выпали из обсуждения. Одной из таких проблемных групп являются сложносоставные луки. Интерес автора был обусловлен обсуждением конкретных находок с Бирского могильника в контексте появления и распространения деталей такого вида вооружения в Прикамье (этому был посвящен доклад на I Ма-житовских чтениях в декабре 2018 г.), а одной из трудностей оказалось типологическое определение археологически сохраняющихся элементов – распространенные в литературе теоретические подходы плохо соотносятся с реальным материалом, что и побудило обратить внимание на историографию и имеющиеся подходы к изучению.

Библиография и историография находок луков обширна. Имеет смысл кратко остановиться только на отдельных публикациях, существенных для рассматриваемого круга находок.

В типологии остатков (деталей) луков можно отметить два ведущих подхода: учет количества и формы деталей и учет конструктивных особенностей.

Второй подход неоднократно декларировался как наиболее обоснованный и более значимый в плане доказательств. В частности, он указан в наиболее полной сводке луков Восточной Европы Е. В. Круглова [ Круглов , 2005 а , с. 74]. Его основоположником называют венгерского этнографа К. Шебештьена, который «основные различия этого оружия определял не по количеству произвольно сохранявшихся роговых накладок, а по специфическим особенностям их изготовления и крепления к кибити» [ Круглов , 2005 а , с. 74; Круглов , 2008, с. 217; Савин , Семенов , 1998, с. 293; Измайлов , 1998, с. 243; Измайлов , 2011, с. 57; Измайлов , 2014, с. 205‒206; Иванов , 2002, с. 36]. Наиболее последовательно его пропагандировали А. М. Савин и А. И. Семенов, которые формулируют метод так [ Савин , Семенов , 1998, с. 291]:

-

‒ «принципиальные особенности конструкции луков убедительно определяются не по количеству сохранившихся деталей , а по существенным, но не всеми различаемым признакам технологии , реконструируемым на жестких обкладках независимо от их числа»;

-

‒ определяющей является «новая технология сборки оружия – соединение деталей встык »;

-

‒ «выражением нового способа сборки являются уступы на концах боковых обкладок рукояти по их тыльному краю »;

-

‒ «уступы служили для упора торцов тыльных плечевых пластин».

По описанию – тыльная сторона тыльного конца тыльной накладки – опознать деталь невозможно. Иллюстрации нет. Есть два примера: лук из Монгун-Тайги и отсылка на страницу (не на изображение) в монографии Б. Б. Овчинниковой.

Лук из Монгун-Тайга-1958-X-2 [ Грач , 1960, с. 123‒129, рис. 61‒69] описан кратко: две концевые и две срединные накладки, приведены их фотографии [Там же, с. 125, рис. 65: вверху справа] (рис. 1, 4 ). Б. Б. Овчинникова ограничивается выделением типа шести срединных накладок: «отличаются от остальных тем, что на корпусе накладки в месте перехода к части крепления, где нанесена штриховка, имеется уступ. Такие накладки меньше по размерам. Большая часть их встречена вместе с концевыми накладками (исключение составляют накладки из погребений МТ 58-Х и БД 13-2). Привлекает внимание комплект накладок из могильника А1 V-2, в котором обнаружено девять экземпляров (табл. 13; Овчинникова , 19721)», и ссылкой на рисунок [ Овчинникова , 1990, с. 68, рис. 35: 9, 10] (рис. 1‒3). В сумме получается три случая2. Как видно (см. рис. 1, 1 ‒ 4 ), речь может идти о выступании одной из длинных сторон срединной накладки.

«Убедительной такую реконструкцию крепления сделало открытие В. Д. Кубарева в урочище Джолин» [ Савин , Семенов , 1998, с. 292]. Находки из Джолин, к. 9 представлены двумя обломанными с одного конца пластинами, зауженными с другого конца [ Кубарев , 1992, рис. 4: 13‒15] (см. рис. 1, 5 ). У них нет уступа. Аналогий этой форме не известно3 [ Горбунов , 2006, с. 17].

Пытаясь обосновать свой вариант, А. М. Савин и А. И. Семенов вводят косвенный маркер: «Наиболее очевидный признак соединения встык – торец» [ Савин , Семенов , 1998, с. 292]. Но с реальными находками есть одна проблема. У тыльной пластины, о которой идет речь, концы чаще всего разрушены в силу тонкости. В озвученной формулировке признак не работает4.

Если рассматривать по существу, то цикл рассматриваемых публикаций посвящен вовсе не лукам, а попыткам назначить какой-либо признак этническим маркером: «Трансформация, ощутимая для конца VII в., сопровождается важным изменением в обряде : на смену впускным, меридионально ориентированным захоронениям, приходят основные (широтные)»; «Лук болгарского типа Восточной Европы со сборкой внахлест сохраняет основные черты лука гуннского типа и не находит аналогий в принципиальных конструктивных деталях со сменившим его в конце VII‒VIII в. на Дону, Волге и в Восточном Приазовье луком хазарского или центральноазиатского типа. Последний, созданный по способу соединения встык, появляется в Восточной Европе одновременно с резкой сменой погребального обряда , встречается исключительно в инвентаре неизвестных здесь прежде подкурганных погребений с яркими центральноазиатскими чертами» [Там же, с. 293].

Дело не в луке. Дело – в ориентировке погребений,одни из которых авторам хочется считать «болгарскими», а другие – «хазарскими».

Громко заявленный конструктивный признак (уступы на боковых накладках) отмечен единично (четыре случая) и сомнительно:

-

‒ сборочный признак (внахлест и встык) не фиксируется в силу сохранности;

-

‒ типы луков, назначенные этническими, встречаются в любом обряде;

-

‒ есть множество переходных форм, сочетающих признаки луков «внахлест» и «встык».

В публикациях А. М. Савина и А. И. Семенова нет реальных находок с конкретными отличиями конструкции: нет иллюстраций, перечня (карта его не заменяет), по которому можно было бы проверить выводы. Позднее, больше всего образцов собрал в единый иллюстративный блок Е. В. Круглов [ Круглов , 2005 a ]. И среди них нет принципиально значимых именно по заявленным признакам.

Что показательно, сам К. Шебештьен [ Sebestyén , 1930] нигде не пишет ни про какие конструктивные вырезы. Его задачей была идентификация функции костяных пластин [Ibid., s. 204] как остатков луков, которые до него считались ткацкими принадлежностями [Ibid., s. 205]. Типология находок строится на учете количества и расположения экземпляров5.

Это позволяет вернуться к первому подходу в изучении луков, основанному на учете количества накладок.

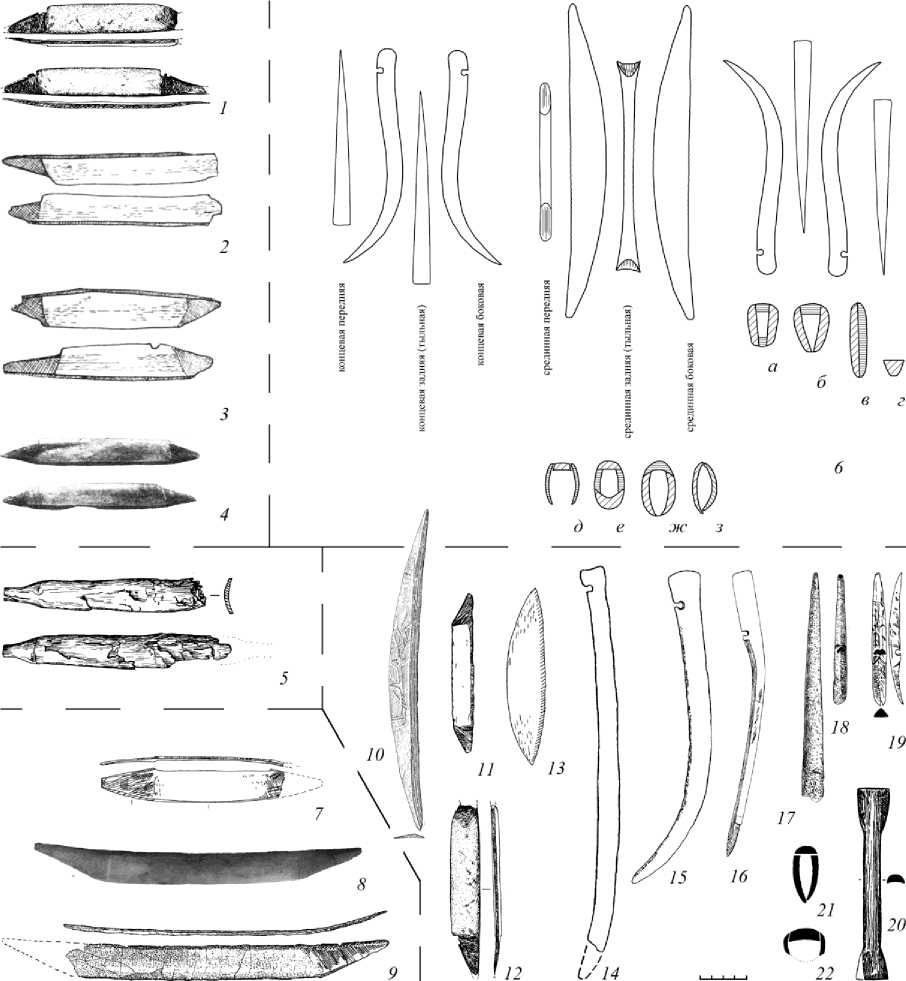

Принципиальные отличия между ранними («хуннскими») и поздними («тюрскими») луками подчеркнули К. Шебештьен [Ibid., s. 211] и А. А. Гаврилова [ Гаврилова , 1965, с. 87]. Первые имеют гладкую оборотную сторону, для вторых показательна оборотная сторона, покрытая насечкой6. Кроме «хуннского» (= «гладкого») были выделены «берельский», аналогичный по комплектности пластин, но со «штриховкой», «кудыргынский», с тремя или двумя срединными и одной парой концевых, и «катандинский» ‒ только со срединными накладками [ Гаврилова , 1965, с. 87‒88] (прочие выходят за хронологию рассматриваемых). С этим согласился Д. Г. Савинов, изменивший название «катандинский» на «тюркский» и разделивший «кудыргинские» на два самостоятельных типа по признаку наличия/отсутствия срединной тыльной накладки: с двумя накладками названы «кудыргынскими», с тремя – «уйгурскими» [ Савинов , 1981, с. 148‒150, 152] (см. рис. 2).

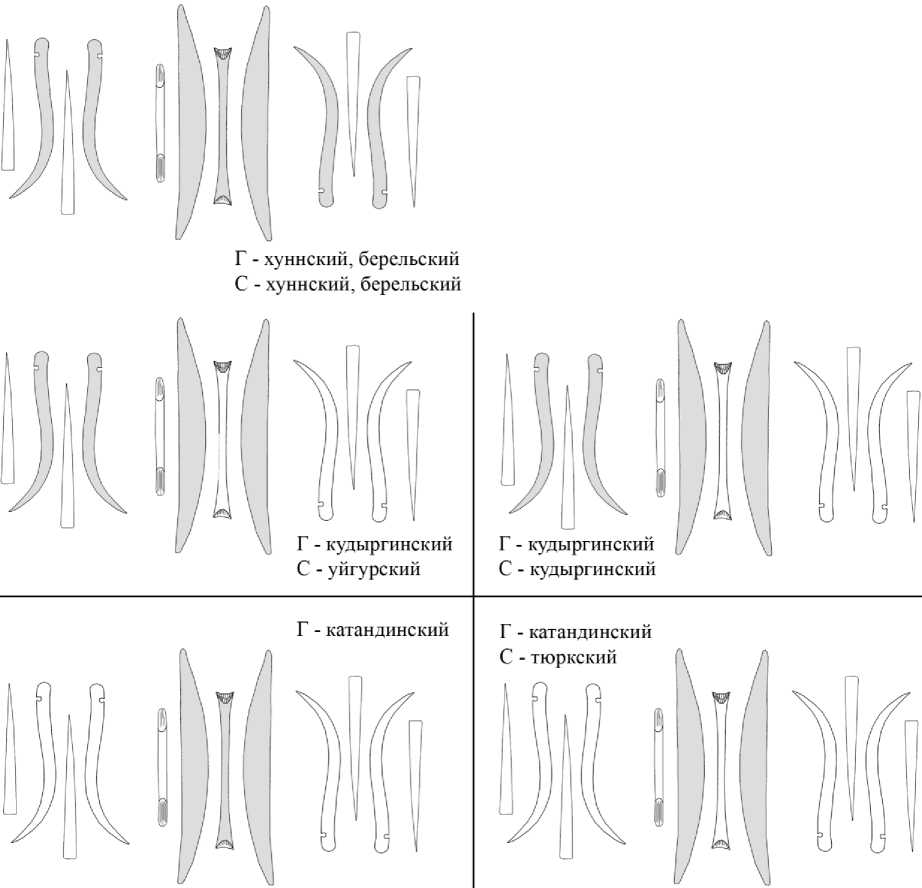

Специфика по регионам и культурам отражена в работах Ю. С. Худякова [ Худяков , 1980; 1986; 1991 и мн. др.], но, кажется, одной из задач обобщающей статьи [ Худяков , 1993] было выделить как можно больше типов. Иначе трудно объяснить, что тип хуннский-1 = булан-кобинский-1 = кокэльский-1 = берельский-1 и т.д.; тип хуннский-2 = булан-кобинский-2 = кенкольский-1 и т.д.; тип булан-кобинский-4 = тюркский-2 (см. рис. 3, 4). Примеры есть практически по каждому типу7 (см. рис. 3, 5).

Восточноевропейские находки луков собраны Е. В. Кругловым [ Круглов , 2004, 2005 b , 2007], который заявил приверженность принципам А. М. Савина и А. И. Семенова [ Круглов , 2005 а , с. 74; Круглов , 2005 b , с. 313], но в выделении конкретных вариантов [ Круглов , 2005 а , с. 75‒76, 80‒81; Круглов , 2005 b , с. 307‒308; Круглов , 2008, с. 224] и при описании находок исходит из количества накладок. При этом он немного иначе расшифровывает путаные описания А. М. Савина и А. И. Семенова про «вырезы». По Е. В. Круглову8, треугольные окончания срединных боковых накладок возвышались над центральной частью (см. рис. 1, 7 ), либо углублялись относительно центра9 (см. рис. 1, 8 ) [ Круглов , 2005 b , с. 307, 313, 315], либо имели равную толщину (см. рис. 1, 9 ). Последние («огуро-савирские») – ранние, до VII в., первые («тюркохазарские») сменяются вторыми («хазарскими»10) на рубеже VII/VIII вв. [Там же, с. 314, 315]. Другим признаком, важность которого постоянно повторяется Е. В. Кругловым, является наличие насечек/штриховки на лицевой поверхности накладок [ Круглов , 2005 а , с. 77‒79]11.

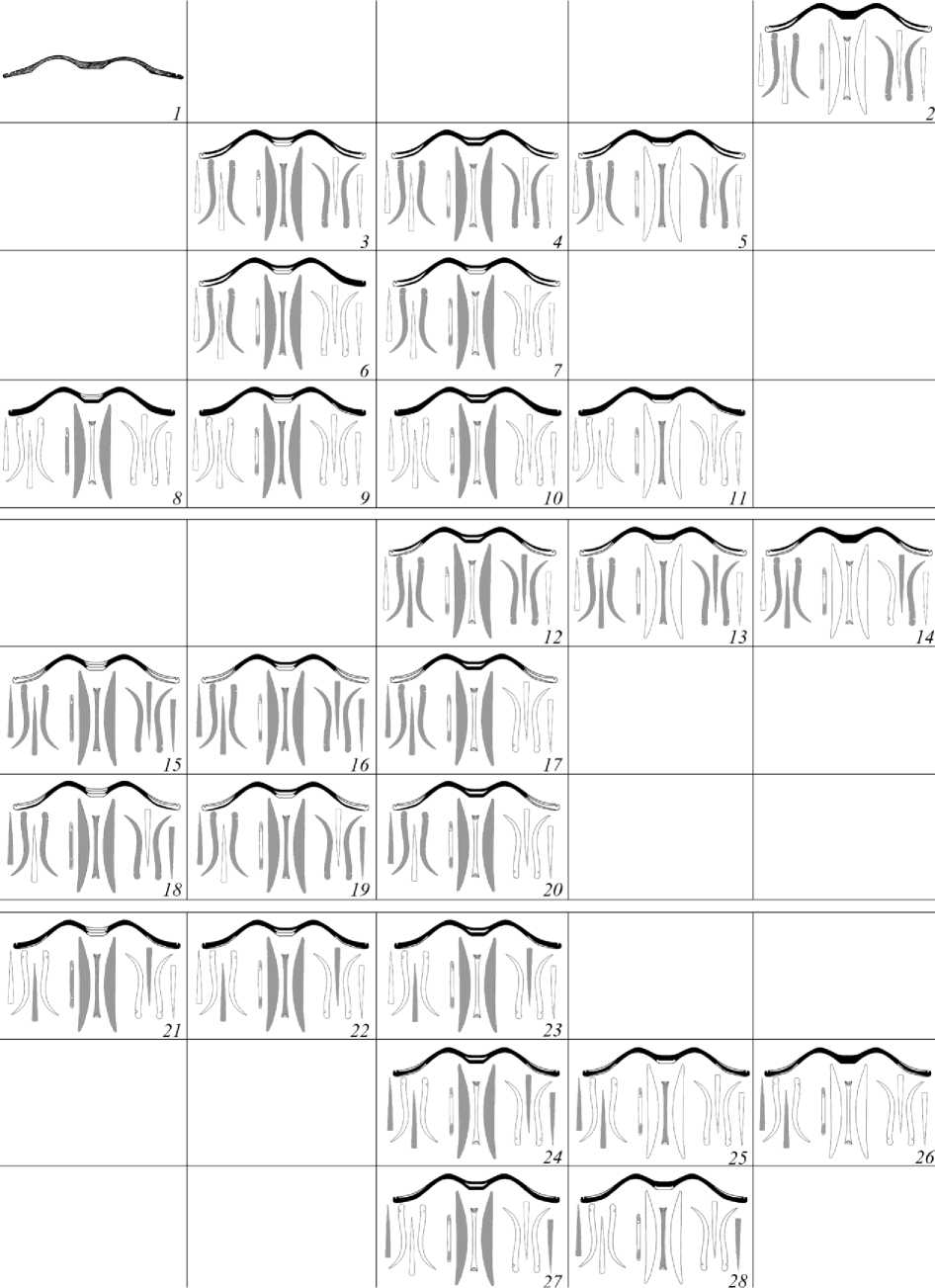

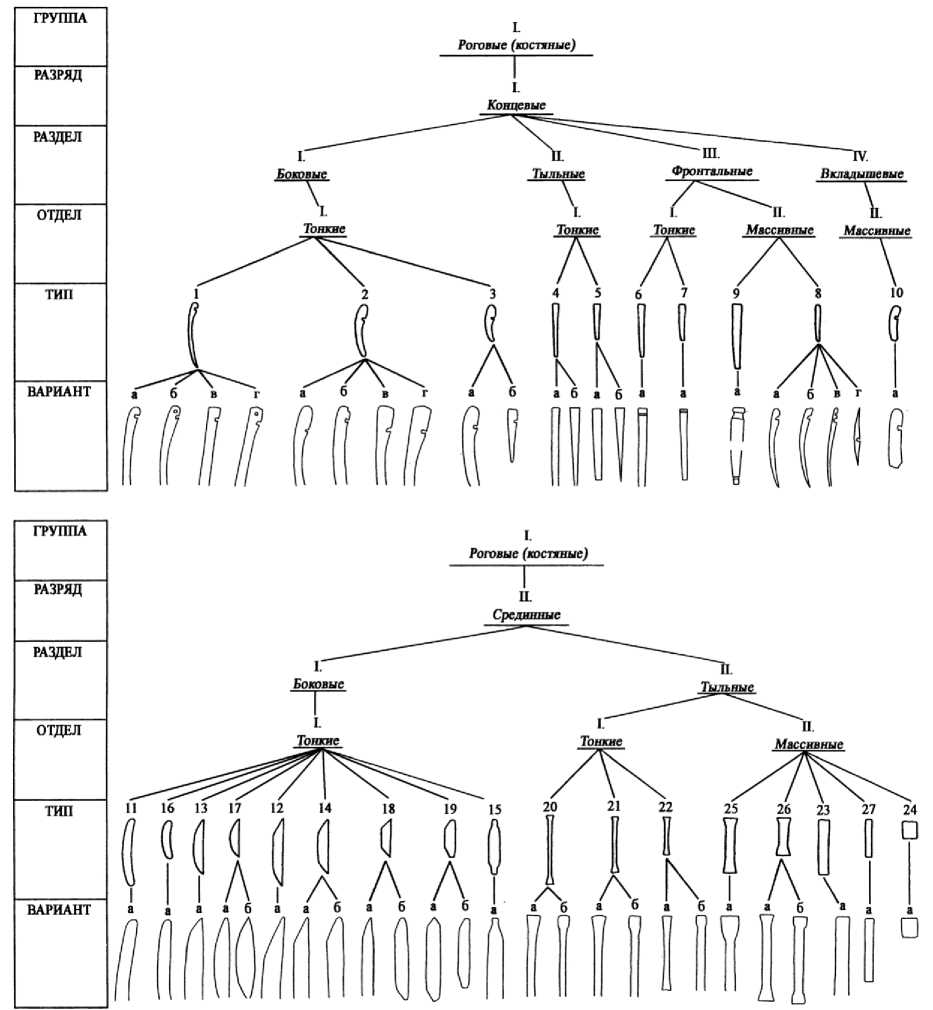

Известны конкретные образцы цельнодеревянных луков (тип «кокэльский-4»: [Худяков, 1993, с. 117‒118, рис. 8: 15]) (см. рис. 5, 1), известны конкретные находки накладок из «мягкого рога» [Милованов, Иерусалимская, 1976, с. 41; Савин, Семенов, 1998, с. 291; Савин, Семенов, 1999, с. 27] или дерева [Топрак-Кала, 1984, рис. 88], сохранность которого непредсказуема, но все-таки количество, расположение12 и форма накладок остаются самыми существенными при- знаками археологических луков, которые лишь дополняются технологическими (обработка оборотной поверхности) особенностями. На принципе количество ‒ форма построена четко структурированная классификация В. В. Горбунова13 [Горбунов, 2006, с. 10‒22, рис. 3‒22] (рис. 6). Он же применен и в новых исследованиях памятников Алтая [Серегин и др., 2022, с. 46‒52].

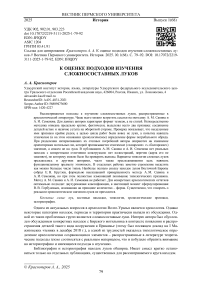

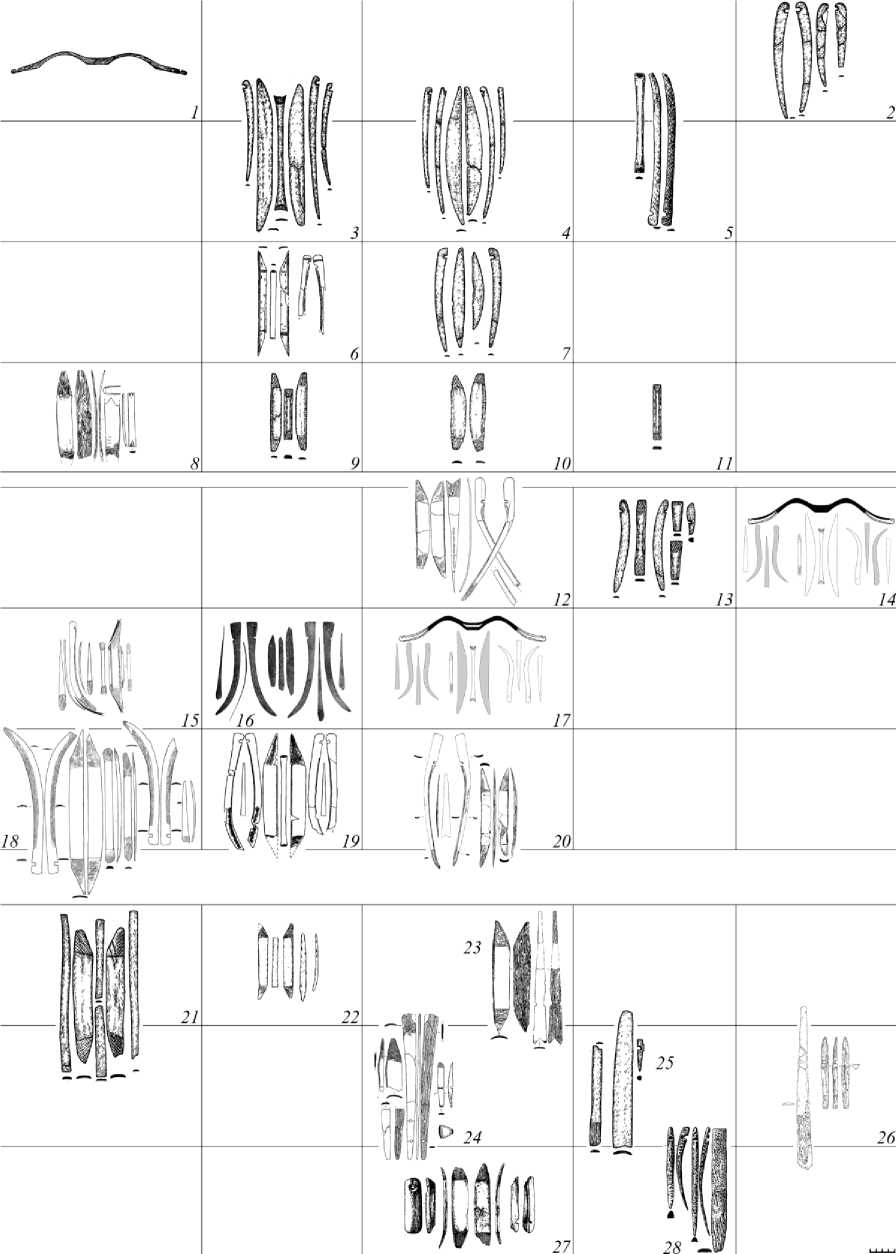

Рис. 1. Конструктивные особенности деталей луков: 1–5 – накладки с выступами;

6 – схемы элементов и соединений; 7–9 – продольный профиль накладок ( 7 – с выступающим центром; 8 – с углубленным центром; 9 – плоский); 10–22 – некоторые хронологически значимые элементы. 1, 12 – Таловый II, к. 3/п. 1 [ Глебов , Иванов , 2007, рис. 6: 1, 2]; 2, 3 – нет данных [ Овчинникова , 1990, рис. 35: 9, 10]; 4 – МТ-58-Х [ Грач , 1960, рис. 65]; 5 – Джолин, к. 9 [ Кубарев , 1992, рис. 4: 13‒15]; 7 – Жирноклеевский, к. 6 [ Круглов , 2005а, рис. 31: 11]; 8 – Таганский, п. 2 [ Круглов , 2005 а , рис. 14: 1]; 9 – Комсомольский, п. 12 [ Круглов , 2005 а , рис. 9: 1]; 10 – Яло-ман II, к. 62 [ Горбунов , Тишкин , 2006, рис. 2: 6]; 11 – Талдуаир I, к. 7 [ Кубарев , 2005, рис. 24: 1];

14 – Кубей, к. 8/п. 2 [ Круглов , 2005а, рис. 3: 21]; 15 – Клин-Яр III, кат. 29 [ Круглов , 2005 а , рис.

26: 3]; 16 – Саловский, к. 1/п. 2 [ Копылов , Иванов , 2007, рис. 15: 3]; 17, 18 – Маяцкое сел., я. 18/кат. [ Винников , Афанасьев , 1991, рис. 22: 3, 4]; 19 – Дмитриевский, кат. 173 [ Плетнева , 1989, рис. 32: 173]; 20 – Усть-Бийке III [ Горбунов , 2006, рис. 9: 12]

В целом можно заметить, что количество ссылок и восторги от «нового подхода» А. М. Савина и А. И. Семенова несколько избыточны. Предлагаемые ими признаки, если вообще подтверждаются распутыванием системы цитирования, насчитываются единицами. В других случаях первоначально заявленный признак выступа сбоку накладки (см. рис. 1, 1 ‒ 4 ) превратился в совершенно другой ‒ наличие возвышения или углубления в центральной части (см. рис. 1, 7 , 8 ). Сохранность этой детали на реальных находках оставляет желать лучшего. Двухуровневая классификация ‒ накладки и их сочетания ‒ оказывается более практичной.

Существенно, что лук – функциональный инструмент. Его этническая привязка минимальна, практически на уровне первого изобретения. Как только оружие проявляет свою эффективность, оно заимствуется повсеместно. Выделять какие-то «этносы» по находкам луков бессмысленно.

Некоторые признаки имеют значение в рамках больших эпох: принципиально важное появление концевых передних и тыльных накладок; появление вкладышевых концевых накладок; изменение формы срединной тыльной на I-образную («веслообразную»); размеры и толщина накладок; асимметрия плеч лука по количеству и размеру накладок (см. рис. 1, 10‒22). Но гово- рить о реальном хронологическом значении луков не приходится.

Рис. 2. Схема соотношения типов во А. А. Гавриловой [ Гаврилова , 1965] и Д. Г. Савинову [ Савинов , 1981]

Рис. 3. Схемы конструкции луков. Заливкой отмечено наличие деталей.

Взаиморасположение см. на рис. 1, 6

|

X - кокэльский-4 1 |

X -буланкобинский-3 X - байырку-2 К - ТХ-ГБ А-Ш-2-6 К-ХазБ-П-1 J |

|||

|

X - хуннский-2 X - «с усами» X - буланкобинский-2 X - бурхотуйский X - кенкольский-1 3 - западнотюркский-1 X - кангюйский X - кимакский-1 X - кокэльский-1 X - шивэйский! X - чаатинский Г - хуннский, берельский X - кок-пашский-1 С - хуннский, берельский X - берельский-1 Кубарев-2 X - одинцовский Горбунов-1,3 $ |

X - хуннский-1 Кубарев-1 X - буланкобинский-1 К - ТХ-ГБ A-I-2-6 X - кокэльский-1 К - ТХ-ГБ 11 l-2-a X - берельский-1 К - Хаз A-I-3 X - тюркский-1 К - Хаз Б-1-3 X - шивэйский-2 Горбунов-2,4 4 |

X -кенкольский-2 X - западнотюрский-2 X - байырку-3 5 |

||

|

X - тюркский-3 С - уйгурский К - ТХ-ГБ A-l-2-a |

X - буланкобннский-4 Кубарев-3 X - тюркский-2 К - Хаз А-3 Г - кудыргинский К - Хаз Б-1-3 С - кудыргинский К - ТХ-ГБ A-IlI-2-a |

|||

|

К - ТХ-ГБ Б-1-2-6 8 |

X - тюркский-6 Г - катандинский X - уйгурский-1 Кубарев-6 X - кыргызский-2 К - Хаз A-1-a X - кимакский-2 К - ТХ-ГБ A-l-2-в X - байырку-7 Горбунов-8 9 |

X - тюркский-7 Г - катандинский X - западнотюркский-3 С - тюркский X - кургызский-1 Кубарев-5 X - кимакский-3 К - Хаз Б-1-1 X - шивэйский-3 К - Хаз A-1-б К - ТХ-ГБ Б-1-2-В ГорбуНОВ-11 jq |

X - кимакский-4 X - байырку-4 X - шивэйский-4 Горбунов-8 И |

|

К-Хаз Б-1-1-4 |

12 |

Х-байырку-1 J3 |

К-ХазБ-П-2 i^ |

||

|

[без названия] 75 |

[без названия] 16 |

К - хазарский (обощенный) |

17 |

||

|

К-ТХ-ГБ A-1-l-a 18 |

X - тюркский-4 К-ТХ-ГБ A-I-1-6 К-ТХ-ГБ A-II-1 К-ТХ-ГБ А-Ш-1 К - ТХ-ГБ Б-1-1 jg |

[без названия] |

20 |

|

X - тюркский-5 21 |

Кубарев-4 22 |

К - Хаз A-2-a К - Хаз Б-1-2 , , 23 |

||

|

К - салтовский (обобщенный) К - Хаз A-2-б К-ТХ-ГБ Б-1-2-а Горбунов-5 2 ^ |

X - байырку-5 - Горбунов-6 25 |

[без названия] 26 |

||

|

К-ХазА-2-в 27 |

[без названия] 28 |

Рис. 4. Соотношение названий типов по разным авторам: Х - [ Худяков, 1993]; Г - [ Гаврилова , 1965]; С - [ Савинов , 1981]; К - [ Круглов , 2005 а ]; Кубарев -[ Кубарев , 2005]; Горбунов - [ Горбунов , 2006]. На рис. 3-5 классификационные ячейки занимают одинаковые места

Рис. 5. Образцы находок луков: 1 – Кокэль – ? [ Худяков , 1993, рис. 8: 15]; 2 – Усть-Эдиган, к. 15 [ Худяков , 1993, рис. 5: 5‒8]; 3 – Пазырык, к. 24 [ Худяков , 1993, рис. 9: 1‒6]; 4 – Хиргист-Хоолой, мог. 4 [ Худяков , 1993, рис. 2]; 5 – Поспелиха [ Горбунов , 2006, рис. 4: 22‒24]; 6 – Рисовое, к. 13/п. 12 [ Круглов , 2005 а , рис. 11: 6‒10]; 7 – Усть-Эдиган [ Худяков , 1993, рис. 5: 16‒19]; 8 – Жирноклеевский, к. 6 [ Круглов , 2005 а , рис. 31: 11‒13]; 9 – Сростки [ Худяков , 1993, рис. 14: 4‒6]; 10 – не ясно [ Худяков , 1993, рис. 14: 10, 11]; 11 – не ясно [ Худяков , 1993, рис. 14:

15]; 12 – Житков II, к. 4/п. 1 [ Семенов , 1988, рис. 8]; 13 – Харга-1, к. 6 [ Худяков , 1993, рис. 15: 1‒6]; 14 – Е. В. Круглов указывает две находки: Высочино VII, к. 25 и Кьюин Толга, к. 2/п. 6 (обе не изданы, проверить невозможно); 15 – нет данных [ Измайлов , 2011, рис. 2]; 16 – Fehértó-

B, grab 41 [ Sebestyén , 1930, fig. 5]; 17 – выделен Е. В. Кругловым, но, возможно, реальных находок не существует (указанный в качестве образца лук из Ново-Аксайский, к. 13, относится к схеме № 12); 18 – Лебеди IV, к. 5 [ Скарбовенко , Лифанов , 2012, рис. 8]; 19 – Авиловский-1, к. 1 [ Круглов , 2005 а , рис. 19: 1‒9]; 20 – Саловский, к. 1/п. 2 [ Копылов , Иванов , 2007, рис. 15]; 21 – Узунтал-1, к. 1 [ Худяков , 1993, рис. 12: 12‒17]; 22 – Талдуаир I, к. 7 [ Кубарев , 2005, рис. 24: 1]; 23 – Саловский-IV, к. 2 [ Круглов , 2005 а , рис. 34: 6, 7]; 24 – Сидоры, к. 34 [ Круглов , 2005 а , рис.

-

30: 1‒5]; 25 – Бахусан, к. 1/мог. 18 [ Худяков , 1993, рис. 15: 14‒16]; 26 – Закатное I, п. 6 [ Трубников , 2013, рис. 6: 7, 8]; 27 – Осиновка III, к. 7/п. 1 [ Багаутдинов и др., 1998, рис. 25: 2];

28 – Осинки [ Горбунов , 2006, рис. 8: 13‒15]

Рис. 6. Типология деталей по В. В. Горбунову [ Горбунов , 2006, рис. 10]

Список литературы К оценке подходов изучения сложносоставных луков

- Багаутдинов Р.С., Богачёв А.В., Зубов С.Э. Праболгары на Средней Волге (у истоков истории татар Волго-Камья). Самара: Полдень. XXII век, 1998. 286 с. EDN: XSWXVR.

- Винников А.З., Афанасьев Г.Е. Культовые комплексы Маяцкого селища: материалы раскопок Советско-Болгаро-Венгерской экспедиции. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1991. 192 с. ISBN: -7455-0370-X. EDN: TGQAFN.

- Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. М.; Л.: Наука, 1965. 144 с.

- Глебов В.П., Иванов А.А. Кочевническое погребение хазарского времени из могильника Тало-вый II // Средневековые древности Дона / МИАД. Вып. II / отв. ред. Ю.К. Гугуев. М.; Иерусалим: Гешарим, 2007. С. 177‒181.

- Горбунов B.B. Военное дело населения Алтая в III‒XIV вв. Ч. II. Наступательное вооружение (оружие). Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. 232 с. ISBN: 5-7904-0550-9. EDN: QOWZED.

- Горбунов В.В., Тишкин А.А. Комплекс вооружения кочевников Горного Алтая хуннуской эпохи // Археология, этнография и антропология Евразии. 2006. № 4. С. 79–85. EDN: KPYVLN.

- Грач А.Д. Археологические исследования в Кара-Холе и Монгун-Тайге (полевой сезон 1958 г.) // Тр. ТКАЭЭ. Т. I. Материалы по этнографии и археологии районов бассейна р. Хемчика / отв. ред. Л.П. Потапов. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 73‒150.

- Древние тюрки в Центральной Туве (по материалам работ Саяно-Тувинской экспедиции) / отв. ред. Д.Г. Савинов. СПб.: ЭлекСис, 2013. 232 с.

- Иванов А.А. О комплексе вооружения кочевников хазарского времени Нижнего Дона и Волго-Донского междуречья // Хазарский альманах / гл. ред. В.К. Михеев. Харьков: Каравелла, 2002. Т. 1. С. 35‒40.

- Измайлов И.Л. К истории сложного лука Волжской Булгарии середины VIII – X вв. // Военная археология. Оружие и военное дело в исторической и социальной перспективе / отв. ред. В.М. Массон. СПб., 1998. С. 198‒205.

- Измайлов И.Л. Сложносоставные луки Среднего Поволжья эпохи Средневековья // Военная археология / отв. ред. О.В. Двуреченский. М.: МедиаМир; Тула: Куликово поле, 2014. Вып. 3. С. 204‒236.

- Измайлов И.Л. История сложносоставного лука населения Среднего Поволжья (середина VIII ‒ XIV вв.) // Идель – Алтай: истоки евразийской цивилизации: материалы науч.-практ. конф., I Междунар. конгресса средневековой археологии евразийских степей, Казань, 7‒11 декабря 2009 г. Казань: Фолиант, 2011. Вып. 13. С. 56‒72. EDN: WPHRDF.

- Копылов В.П., Иванов А.А. Погребение знатного война хазарского времени из могильника Саловский // Средневековые древности Дона / МИАД. Вып. II / отв. ред. Ю.К. Гугуев. М.; Иерусалим: Гешарим, 2007. С. 119‒153.

- Круглов Е.В. Сложносоставные луки раннехазарского времени // Хазарский альманах / гл. ред. В.К. Михеев. К.; Харьков: Изд-во Междунар. Соломон. ун-та, 2004. Т. 3. С. 63‒73.

- Круглов Е.В. Сложносоставные луки Восточной Европы раннего средневековья // Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 4. Хазарское время / гл. ред. А.В. Евглевский. Донецк: ДонНУ, 2005а. С 73‒142. EDN: DYEWUX.

- Круглов Е.В. Сложносоставные луки Восточной Европы хазарского времени // II Городцовские чтения: материалы науч. конф., посвящ. 100-летию деятельности В.А. Городцова в ГИМ, Москва, апрель 2003 г. / Тр. ГИМ. Вып. 125 / отв. ред. И.В. Белоцерковская. М.: ГИМ, 2005b. С. 307‒320. EDN: DYEWUX.

- Круглов Е.В. Сложносоставные луки Восточной Европы хазарского времени // Проблеми на прабългарската история и культура. Т. 4-1. Сборник в памет на ст.н.с. i ст.д.и.н. Димитръ Ил. Димитров / гл. ред. Р. Рашев. София: Онгъл ДЗЗД, 2007. С. 91‒124.

- Круглов Е.В. «Захоронение коня» из Волго-Донского междуречья // Вопросы истории и археоло-гии Западного Казахстана. 2008. Вып. 1(8). С. 208‒239.

- Кубарев В.Д. Палаш с согдийской надписью из древнетюркского погребения на Алтае // Северная Азия и соседние территории в средние века / отв. ред. В.Е. Ларичев. Новосибирск: Наука, 1992. С. 25‒36.

- Кубарев Г.В. Культура древних тюрок Алтая (по материалам погребальных памятников). Ново-сибирск: Изд-во ИАЭ СО РАН, 2005. 400 с. ISBN: 5-7803-0145-X. EDN: QPDQXV.

- Милованов E.А., Иерусалимская А.А. Лук из Мощевой Балки // Собрания Государственного Эр-митажа. Л.: Аврора, 1976. Вып. XLI. С. 40‒43.

- Овчинникова Б.Б. Погребение древнетюркского воина в Центральной Туве // Советская археология. 1982. № 3. С. 210‒218.

- Овчинникова Б.Б. Тюркские древности Саяно-Алтая в VI‒X вв. Свердловск: УрГУ, 1990. 223 с. ISBN: 5-7525-0086-9. EDN: YZBWSJ.

- Плетнева С.А. На славяно-хазарском пограничье: Дмитриевский археологический комплекс. М.: Наука, 1989. 288 с. ISBN: 5-02-009447-1. EDN: RURWFD.

- Савин A.M., Семенов А.И. О центрально-азиатских истоках лука хазарского типа // Военная ар-хеология. Оружие и военное дело в исторической и социальной перспективе / отв. ред. В.М. Массон. СПб.: ГЭ, 1998. С. 290‒295.

- Савин А.М., Семенов А.И. Лук хазарского времени из могильника Керчик, курган 27 // Тр. Новочеркас. археол. экспедиции. Азов, 1999. Вып. 4. С. 27‒28.

- Савинов Д.Г. Новые материалы по истории сложного лука и некоторые вопросы его эволюции в Южной Сибири // Военное дело древних племен Сибири и Центральной Азии / отв. ред. Ю.С. Худяков. Новосибирск: Наука, 1981. С. 146‒162. EDN: VYLMRJ.

- Семенов А.И. К выявлению центральноазиатских элементов в культуре раннесредневековых кочевников Восточной Европы // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 29. Материалы и исследования по археологии и искусству древних народов Евразии. Л.: Искусство, 1988. С. 97‒111.

- Серегин Н.Н., Демин М.А., Матренин С.С., Уманский А.П. Северный Алтай в эпоху Великого переселения народов (по материалам археологического комплекса Карбан-I) // Археологические памятники Алтая. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2022. Вып. 5. 276 с.

- Скарбовенко В.А., Лифанов Н.А. Погребально-поминальные комплексы раннесредневековых кочевников из Восточного Приазовья (по материалам раскопок могильников Лебеди IV и Лебеди VIII в 1980 г.) // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. 2012. Вып. IV. С. 22‒46. EDN: RQAZWT.

- Топрак-Кала. Дворец // Тр. ХАЭЭ. XIV / отв. ред. Ю.А. Рапопорт, Е.Е. Неразик. М.: Наука, 1984. 304 с.

- Трубников В.В. Новый грунтовый могильник VIII–IX веков в низовьях Северского Донца // Ха-зарские древности / под ред. В.В. Ключникова, А.А. Кулакова. Аксай: Акс. воен.-ист. музей, 2013. С. 212–226.

- Худяков Ю.С. Вооружение енисейских кыргызов VI‒XII вв. Новосибирск: Наука, 1980. 176 с. EDN: SXOMRF.

- Худяков Ю.С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Наука, 1986. 268 с. EDN: SXOMON.

- Худяков Ю.С. Вооружение центральноазиатских кочевников в эпоху раннего и развитого средневековья. Новосибирск: Наука, 1991. 192 с. ISBN: 5-02-029635-X. EDN: SXOMSJ.

- Худяков Ю.С. Эволюция сложносоставного лука у кочевников Центральной Азии // Военное дело население юга Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск: Наука, 1993. С. 107‒148.

- Sebestyén K. Rejtélyes csontok népvándorláskori sírokban Rätselhafte beinplatten in Gräbern der Völkerwanderungszeit // Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből. 1930. T. 6. S. 178‒220.