К определению полноты технологических контекстов в каменной индустрии культурного слоя 3 позднепалеолитической стоянки Стрелка-1 в Красноярске (на примере скребел)

Автор: Колесник А.В., Гиря Е.Ю., Барков А.В., Артемьев Е.В.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Культурный слой 3 стоянки Стрелка-1 относится к верхнему палеолиту и содержит изделия из камня и прочие находки. На основании доказательной интерпретации скребел предполагается, что часть орудий была принесена на стоянку в готовом виде, часть изготавливалась и использовалась на месте, часть изготавливалась и уносилась. Наибольшую производственную ценность имели скребла со следами интенсивной обработки. Выделение трех групп каменного инвентаря по их месту в полном цикле расщепления позволяет уточнить количественную и качественную оценку целей расщепления, этапы обработки орудия, их назначение, а также длительность использования. Изучаемая коллекция отражает динамические процессы накопления комплекса материальных остатков – процессы аккумуляции на ограниченном участке местности различных по полноте фрагментов последовательностей расщепления камня.

Верхний палеолит, каменные индустрии, технологический контекст форм, полнота контекста продуктов расщепления, скребла, общий неутилитарный износ (транспортировка)

Короткий адрес: https://sciup.org/147250651

IDR: 147250651 | УДК: 903.01 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-5-38-51

Текст научной статьи К определению полноты технологических контекстов в каменной индустрии культурного слоя 3 позднепалеолитической стоянки Стрелка-1 в Красноярске (на примере скребел)

Стоянка Стрелка-1 находится в историческом центре Красноярска в месте впадения р. Ка-чи в р. Енисей (рис. 1), где фиксируются культурные остатки от позднего палеолита до исторической современности [Лысенко, Тарасов, 2011; Павлов, Галухин, 2015]. Наиболее многочисленные остатки позднего палеолита происходят из культурного слоя 3 стоянки Стрелка-1, часть материалов предварительно опубликована в нескольких заметках [Барков, Колесник, 2024; Гиря и др., 2025]. Культурный слой 3 был исследован в 2021 г. в раскопе площадью 689,5 кв. м. Некалиброванные радиоуглеродные датировки слоя по кости и углю составляют 13301 ± 47 л. н. (RICH-34283.1.1) и 13236 ± 66 л. н. (GV-4193) [Барков, Колесник, 2024, с. 78]. Культурный слой 3 содержит каменные и костяные изделия, остатки костей животных, золистый материал. Культурные остатки сохранились в состоянии in situ , но слой был сильно поврежден в Новое и Новейшее время. Коллекция каменного инвентаря слоя включает около 6,5 тыс. изделий из различных вулканогенно-осадочных и метаосадочных, магматических, высококремнистых горных пород. Представлены все категории каменного инвентаря, от галек со следами пробных сколов до предельно сработанных нуклеусов и орудий, чешуек, сколов подправки.

Актуальность работы продиктована необходимостью дальнейшей разработки концепции изменчивости технологических контекстов каменных индустрий позднего палеолита Сибири. Новизна заключается в использовании результатов тотального ремонтажа сколов, с учетом сырьевых групп и их технологического значения, анализа последовательности сколов. На основании комплексного анализа каменных артефактов можно ставить и решать вопросы типологии изделий и технологии производства, глубины переработки каменного сырья, полноты цикла расщепления и др. с учетом сырьевых групп и их технологического значения. Цель работы – доказательная интерпретация структуры каменного инвентаря культурного слоя 3 стоянки Стрелка-1 на основании выделения технологических контекстов полного цикла расщепления, в качестве одного из типовых образцов структуры позднепалеолитических индустрий Среднего Енисея. Предметом анализа выбрана одна из наиболее многочисленных и дифференцированных категорий инвентаря – скребла. Они подвергались наиболее интенсивной обработке. Доказательная интерпретация археологического источника – базовое условие современных археологических реконструкций [Гиря, 2017; 2019; Girya, 2022].

Методы

Проблема «мобильности» сырья и каменной продукции, технологических контекстов полной цепочки расщепления давно анализируется с помощью инструментов технологического анализа, трансформационного анализа (ТА), анализа последовательности сколов (Scarpattern analysis – SPA) и др. Описываются комплексы от среднего палеолита до неолита [Bataille, 2006; Gorelik et al., 2017]. Наиболее полярные контексты, как правило, рассматривается в виде двух бинарных фракций (или контекстов) полного цикла расщепления – «on-site»

Рис. 1. Карта-схема расположения стоянки Стрелка-1

Fig. 1. The site Strelka-1 location map и «off-site» (продукция, произведенная на стоянке и вне ее пределов). Количество выделяемых исследователями технологических контекстов зависит от функционального типа памятников, полноты коллекций. Такие контексты каменного инвентаря объединяют генетически связанные продукты расщепления камня, сгруппированные по степени полноты или фрагментарности операционной последовательности (полного цикла расщепления), в зависимости от локализации производственного процесса. Теоретически таких условных технологических контекстов инвентаря (необходимых и достаточных) должно быть не менее трех. Совокупность производственных остатков включает принесенные со стороны готовые к употреблению или частично готовые орудия (технологический контекст 1), полностью изготовленные на месте и использованные здесь же орудия (технологический контекст 2), а также следы изготовления орудий, которые были вынесены за пределы данной площадки обитания и использовались «на стороне» (технологический контекст 3). Технологические контексты 1 и 3 генетически сопряжены, но в пространстве разомкнуты [Колесник, 2024].

Такая структура каменного инвентаря стоянок хорошо заметна при комплексном использовании данных ремонтажа продуктов расщепления, анализа последовательности сколов и данных трасологии, характеристики сырьевых групп сколов и фрагментов, происходящих от отдельных галек и валунов, но не вошедших в складни, описания технологического контекста этого дебитажа. Был проведен тотальный ремонтаж всех продуктов расщепления камня индустрии слоя 3 с учетом сырьевых групп и их технологического значения. Около 400 элементов удалось совместить в 73 складня.

Важным аргументом для определения эффекта переноса (транспортировки) каменных орудий являются следы неутилитарного износа на поверхности орудий в виде специфических полей заполированности на межфасеточных ребрах. Изучение следов транспортировки (неутилитарного износа) представляют собой последствия воздействия различных предметов друг на друга в результате соприкосновения – многочисленных слабых динамических контактов между ними. Чаще всего это следы абразивного воздействия (в основном – истирания). Наиболее интенсивно они формируются именно в процессе хранения и переноски в каком-то ограниченном пространстве – в мешке или коробке [Гиря, Ресино Леон, 2002;

Карманов, Гиря, 2018]. Степень их развития зависит от характера, продолжительности и интенсивности контактов между предметами. Наряду со следами использования и следами обработки, следы общего износа являются «реперной точкой», указателем последовательности возникновения различных поверхностей конкретного артефакта. На основании стратиграфии этих следов могут быть выделены старые, подправленные и самые поздние («свежие») элементы формы, определена «биография» вещи [Гиря, 2015]. С целью определения следов неутилитарного износа были просмотрены все скребла, при этом макропризнаки такого износа, предположительно, отмечены только на трех из них. Эти изделия были детально изучены под бинокуляром с увеличением до 100 крат при косо направленном внешнем освещении. Рабочие кромки специально не анализировались, определение функции скребел – отдельная тема.

Материалы и наблюдения

Скребла – собирательная категория каменного инвентаря, в которую традиционно включают орудия с протяженными краями, оформленными ретушью с одной стороны. Большое влияние на типологию скребел позднего палеолита Сибири оказала классическая типология орудий среднего палеолита Ф. Борда [Bordes, 1961], несмотря на специфику сибирских коллекций. Эта собирательная типологическая дефиниция не касается реальной функции орудия. В тип-листе З. А. Абрамовой, разработанном для коллекций каменных артефактов позднего палеолита Среднего Енисея, к скреблам в качестве отдельного типа относятся также отщепы с ретушью [Абрамова, 1979, c. 111]. Скребла индустрии культурного слоя 3 (учтено 28 экз., а также 8 фрагментов) изготавливались из отщепов, преимущественно из первичных, сохраняющих галечную корку. Скребла имеют следы обработки, различной по степени интенсивности, в том числе кардинально изменившей первоначальную форму заготовки (таких скребел 5). Ряд скребел изготовлены из вторичных сколов, эти изделия более тонкие, и обработка велась мелкими сколами по краям, не меняя форму заготовки.

Из пяти скребел со следами интенсивной обработки, покрывающей всю дорсальную поверхность орудия или ее значительную часть, следы неутилитарного износа (транспортировки) были уверенно подтверждены на трех образцах. Опишем эти образцы 1.

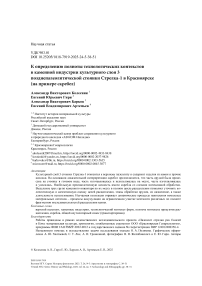

Скребло продольное выпуклое обушковое, с утонченным галечным обушком (рис. 2, 1–4), складень 21. Сырье – светло-серо-зеленая мелкозернистая кремнистая порода. Нижняя сторона скребла – широкий негатив крупного первичного скола с гальки. Оставшаяся плосковыпуклая часть гальки подверглась систематической обработке при помощи операций понижения рельефа спинки, формирования контура лезвия и его заострения, утончения галечного обушка (рис. 2, 2, а, с). Следы неутилитарного износа (транспортировки – манипулирования) обнаружены на обеих сторонах изделия. Они хорошо читаются на поверхностях, краях и межфасеточных ребрах (рис. 2, 4, а–с; следы транспортировки отмечены голубым цветом). Благодаря этим следам на спинке орудия удается различить сколы, сделанные до возникновения следов транспортировки, и более поздние, относительно «свежие», сделанные после нее. Это свидетельствует о как минимум двух этапах «жизни» артефакта: от момента изготовления до переоформления и после него (следы «свежих» сколов отмечены зеленым). На левом ретушированном крае орудия прослеживается износ, напоминающий следы использования. Для проверки этого предположения необходимы анализ этих следов под большим увеличением и, скорее всего, серия экспериментов, предполагающих выяснение и кон- кретизацию результатов наложения следов транспортировки на следы использования различных видов.

Скребло неправильно-овальное частично-двустороннее с утонченным корпусом (рис. 2, 5–8 ). Сырье – темно-малиново-серая порода камня. Орудие интенсивно обрабатывалось, отмечено не менее 8-ми последовательных систем сколов с двух сторон (рис. 2, 6 , а , с ). Следы неутилитарного износа (транспортировки – манипулирования) обнаружены на спинке и брюшке изделия (обозначены на рисунке голубым цветом) (рис. 2, 8 , a–c ). Все они приурочены к поверхностям, краям и межфасеточным ребрам, существовавшим на нем до серии сколов подправки (обозначены на рисунке зеленым).

Рис. 2. Скребло продольное выпуклое ( 1–4 ): схема порядка обработки ( 2 , а , с ), схема следов транспортировки ( 4 , а–с ); скребло неправильно-овальное ( 5–8 ): схема обработки ( 6 , а , с ), схема следов транспортировки ( 8 , а–с ). Нумерация цветовых символов отражает порядок нанесения сколов

Fig. 2. Longitudinal convex scraper ( 1–4 ): scheme of processing sequence ( 2 , a , c ), scheme of transportation traces ( 4 , a–c ); side scraper irregular-oval ( 5–8 ): scheme of processing ( 6 , a , c ), scheme of transportation traces ( 8 , a–c ). The numbering of color symbols reflects the sequence of flaking

5 см

2-В

3-

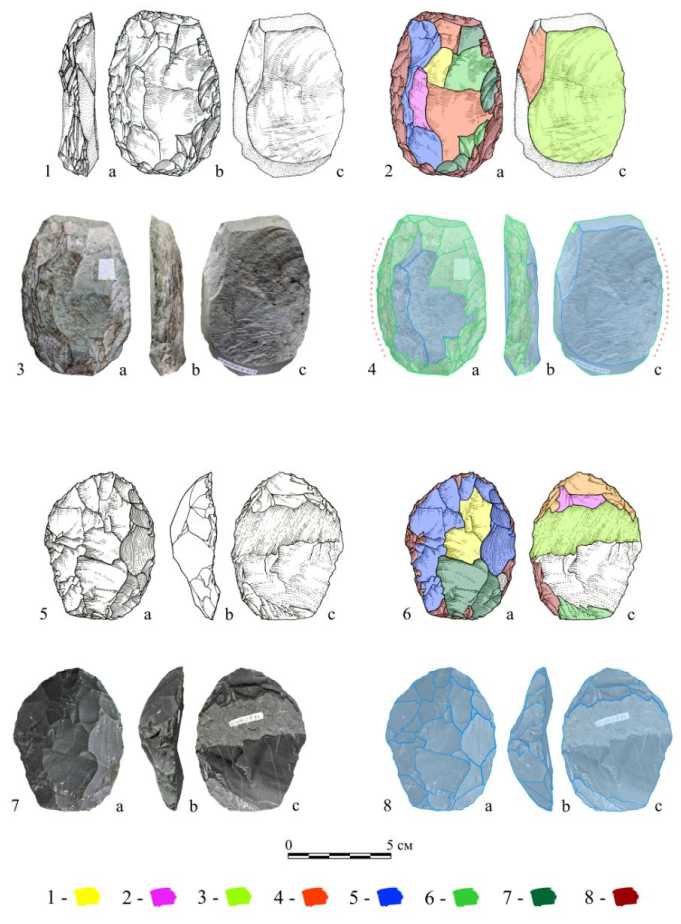

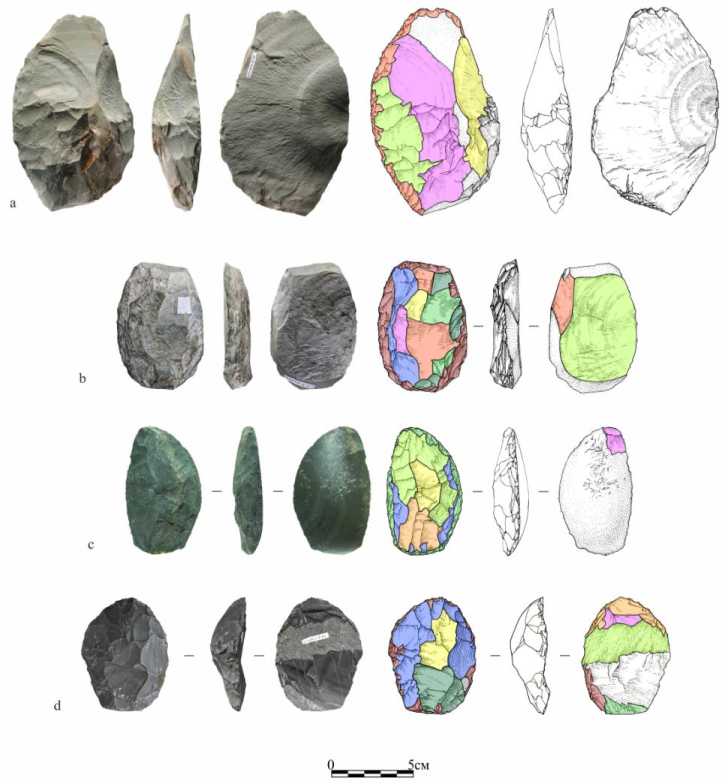

Рис. 3. Скребло с двусторонней обработкой (1, a–c ; 3 , a–c ): схема порядка обработки ( 2 , a , c ), схема следов транспортировки ( 4 , a–c ); скребло простое выпуклое, складень 10-б ( 5 , 6 ): схема порядка обработки ( 6 , a–c ). Нумерация цветовых символов отражает порядок нанесения сколов

Fig. 3. Scraper with bifacial flaking ( 1 , a–c ; 3 , a–c ): scheme of processing sequence ( 2 , a , c ), scheme of transportation traces ( 4 , a–c ); simple convex scraper, refitting model 10-b ( 5 , 6 ): scheme of processing sequence ( 6 , a–c ). The numbering of color symbols reflects the order of flaking

Скребло овально-листовидное частично двустороннее с утончением (рис. 3, 1–4). Системы последовательных сколов и их остатки показывают, что орудие было сформировано в результате неоднократных подправок (рис. 3, 2, а, с). Сырье – серо-зеленая мелкозернистая кремнистая порода. Следы неутилитарного износа (транспортировки – манипулирования) обнаружены на всех поверхностях, краях и межфасеточных ребрах изделия (рис. 3, 4, а–с). По степени интенсивности развития удается различить следы как минимум двух этапов «жизни» артефакта: ранний – готовое скребло, и более поздний (или несколько более поздних) – скребло после значительной (охватывающей почти весь периметр изделия) подправки, выполненной преимущественно односторонней обивкой. После последней серии сколов подправки изделие вновь транспортировалось. Использовалось ли оно после этого, однозначно ответить сложно. До более детального исследования артефакта, учитывая высокое качество сырья (предполагающее формирование хорошо опознаваемых следов), можно лишь констатировать, что следы использования либо были удалены сколами подправки на заключительной стадии эксплуатации, либо полностью перекрыты следами неутилитарного износа.

Судя по отсутствию сколов формирования этих орудий в коллекции и установленным следам их транспортировки, вероятно, скребла были принесены на стоянку в готовом виде, здесь использовались, после чего были оставлены на поверхности обитания (технологический контекст 1). Контекст представлен минимум тремя орудиями.

Имеются признаки и других технологических контекстов.

Следы изготовления и полной утилизации скребел на месте стоянки отмечены в двух складнях, № 10 и 66 (технологический контекст 2) Для целей нашего анализа наиболее показательным является складень 10-б (5 элементов). Это небольшое простое продольное выпуклое скребло из тонкого отщепа, распавшееся на осколки в процессе утилизации, часть из них попала в огонь (рис. 3, 5 , 6 ). Очевидна незначительная (ситуационная?) производственная ценность этого орудия. Еще три простых продольных выпуклых скребла с минимальной обработкой по краю входят в комплексный складень 66 (59 элементов), в том числе два скребла без наложенных сколов обработки и одно скребло (складень 66-д) с двумя совмещенными мелкими сколами. В двух отмеченных складнях (№ 10-б и 66-д) суммарно содержится 8 элементов с указанным технологическим контекстом, к этим же галькам по сырьевым критериям относятся еще 67 мелких сколов и фрагментов. Вероятно, с использованием таких «ситуационных» орудий связаны 8 отмеченных выше фрагментов скребел с мелкой краевой обработкой. Контекст представлен минимум четырьмя орудиями и восемью фрагментами орудий.

В то же время минимум в четырех складнях (№ 4, 55, 60 и 66) содержатся группы аппли-цирующихся мелких и средних по размеру сколов, которые, вероятно, связаны с интенсивной обработкой выпуклых в плане краев и дорсальной поверхности относительно крупных скребел. Однако сами орудия в пределах раскопанного участка стоянки не найдены (технологический контекст 3). Применялся так называемый «мягкий» отбойник (роговой или минеральный). В складнях № 4 (5 элементов), 55 (2 элемента), 60-в (3 элемента), 60-г (6 элементов) и 66-и (3 элемента) суммарно содержится 19 апплицирующихся элементов, связанных с интенсивной обработкой средних и крупных массивных скребел. Из сырьевых групп вне складней не менее трех групп включают сколы формирования крупных скребел, общее количество сколов в этих группах 22, из них пять с морфологией сколов формирования орудий с полностью обработанной дорсальной стороной. Контекст представлен следами изготовления минимум восьми орудий.

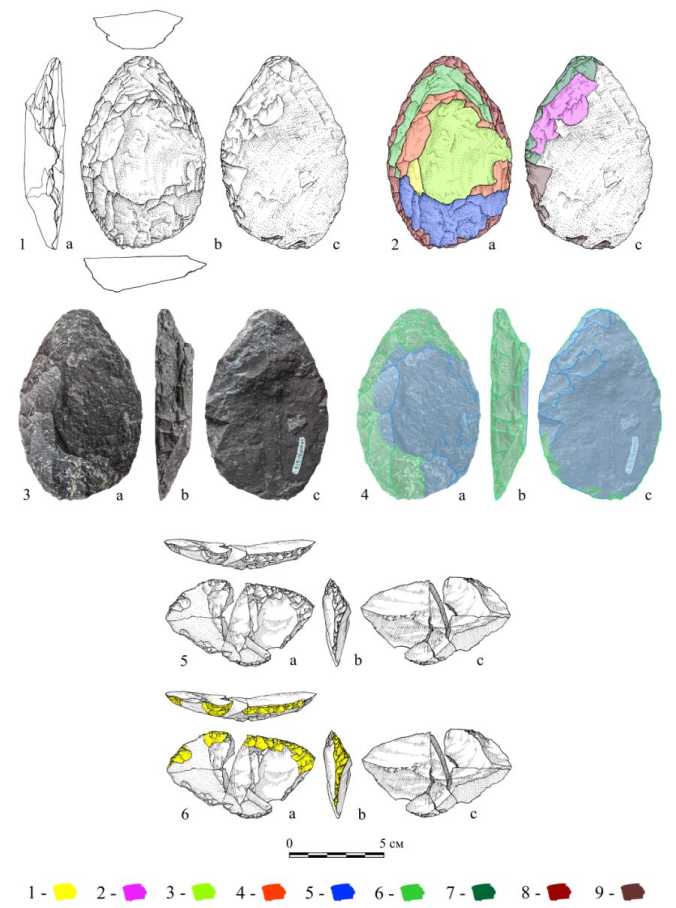

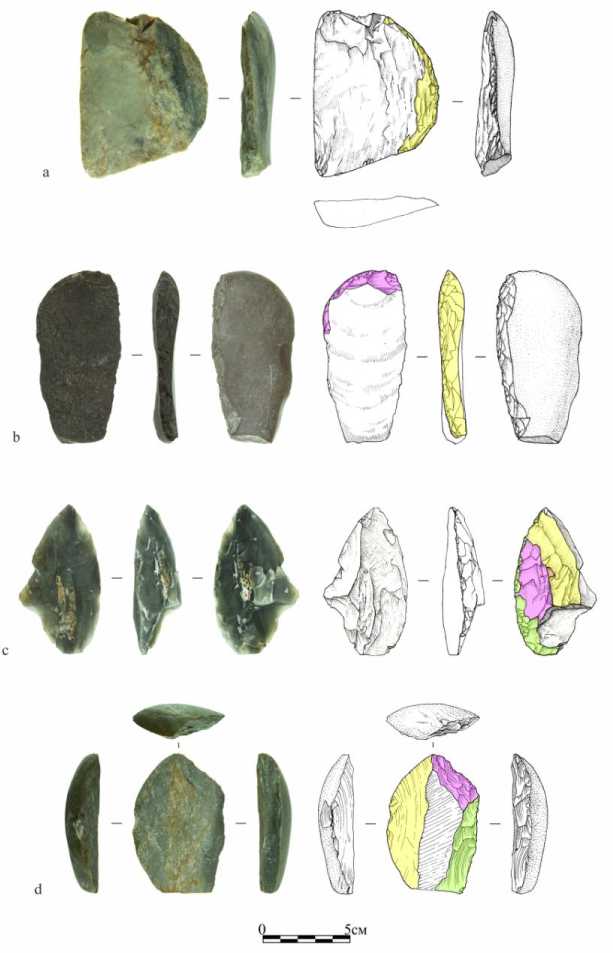

Результаты

Базовый критерий выделения скребел данного комплекса вариативен. Эти орудия существенно различаются по характеру лезвий, интенсивности их обработки, по конструктивным элементам. Цветовая маркировка систем сколов обработки и ретуши в порядке последовательности их нанесения на рисунках орудий, в соответствии с практикой SPA (Scar-pattern analysis), показывает по крайней мере два варианта усложнения формообразования. «Короткие» последовательности обработки касаются скребел из относительно тонких отщепов, с частичной галечной коркой или без нее, с протяженными, в основном выпуклыми в плане лезвиями. Лезвия образованы мелкими и средними фасетками ретуши (рис. 4, a–d). Хорошо заметно, что интенсивность обработки лезвия прямо пропорциональна массивности краев заготовки. В этот условный редукционный ряд входят скребла от относительно крупных образцов с одним лезвием с краевой обработкой (рис. 4, а) до небольших скребел с вторично переоформленным, обновленным лезвием, перекрывающим первое лезвие (рис. 4, d). «Длин- ные» последовательности обработки лучше различимы у крупных овально-листовидных скребел, производимых из массивных сколов с галечной коркой (рис. 5, a–d). У этих скребел выпуклые лезвия по бокам (рис. 5, а) в ходе систематической подправки смыкаются в замкнутый контур (рис. 5, b, c). Отмечен ядрищный прием утончения корпуса на терминальной стадии оживления (рис. 5, d) – налицо усложнение технологии обработки. Возможно, циклов сколов было больше максимальных девяти, отмеченных у листовидного скребла с частичной двусторонней обработкой (см. рис. 3, 1–4). При интенсивной обработке одного и того же лезвия следы предшествующих сколов либо полностью срезаются, либо сохраняются в виде мало диагностичных рудиментов, остатков поверхностей. Отмеченные на фотографиях следы транспортировки отражают весьма сложную «биографию» каждого из этих скребел.

Рис. 4. Принципиальная схема, показывающая усложнение обработки скребел с лезвиями с низкой и средней интенсивностью обработки

Fig. 4. A schematic diagram showing the complexity of processing scrapers with blades with low and medium processing intensity

Рис. 5. Принципиальная схема, показывающая усложнение конструкции скребел с высокой интенсивностью обработки

Fig. 5. A schematic diagram showing the increasing complexity of scraper design with high intensity of treatment

Крупные овально-листовидные скребла из массивных сколов с галечной коркой были наиболее сложно организованными изделиями с вторичной обработкой и более трудозатратными, чем остальные орудия. Применялись приемы обивки, ретуширования, ядрищного утончения. Редукционная «биография» свидетельствует об их относительно длительном использовании. Безусловно, эти орудия не предназначались для разового использования, обладали повышенной производственной ценностью по отношению к другим каменным инструментам. Детальное обследование поверхности крупных овально-листовидных скребел из массивных сколов под бинокуляром показало следы хранения и переноса в кожаных емкостях, т. е. они были индивидуальным имуществом. Примечательно, что на раскопанном участке стоянки не найдены сколы изготовления данных скребел, т. е. они были изготовлены «на стороне» и принесены на стоянку в готовом виде. Одно из скребел (см. рис. 2, 1–4) совмещено с двумя мелкими сколами оживления, т. е. подправлялось на стоянке в ходе его целевого использования. Таким образом, удается доказательно интерпретировать один из технологических контекстов полного цикла расщепления камня. Наиболее ценные в произ- водственном отношении скребла могли входить в индивидуальный «ранцевый» набор, который мог «мигрировать» на значительные расстояния вместе со своим владельцем.

Таким образом, на примере скребел, одной из наиболее многочисленных категорий орудийного набора данной каменной индустрии, нам удается проследить следы неравномерного распределения в контролируемой экономической зоне каменного инвентаря в виде отдельных контекстов полной условной цепочки расщепления. Это отражает динамическое состояние любой каменной индустрии, извлеченной раскопками из древней поверхности обитания, неравновесное сочетание технологических контекстов.

Заключение

Совмещение метода ремонтажа продуктов расщепления камня, анализа массового деби-тажа и последовательности сколов, изучение микроследов приводит к взаимодополняющему эффекту в сфере познания древних технологий, тем самым усиливает доказательную базу, необходимую для обоснования трех базовых технологических контекстов каменного инвентаря, связанных с пространственной локализацией производственного процесса. Эти контексты реконструируются на основании материалов. «Миграция» сырья и изделий в пределах поверхностей обитания сопровождалась изменением формы, т. е. последовательной редукций орудий, в рамках предполагаемого алгоритма. Замкнутый цикл производства и утилизации каменных орудий в зависимости от их условной производственной ценности сопровождался редукцией и перемещением в пространстве продуктов расщепления. Наиболее ценными с точки зрения трудозатрат в данной индустрии были интенсивно ретушированные скребла овально-листовидных очертаний. Они неоднократно подправлялись, относительно длительное время хранились и переносились с места на место в ходе сезонных или ситуационных перемещений. Состав этих орудий постоянно возобновлялся на стоянках, но основная часть переносилась в готовом виде. Менее ценные в производственном отношении типы орудий из речных галек и отщепов производились и утилизировались непосредственно на месте. Часть орудий изготавливалась и уносилась. Деление каменного инвентаря на три технологических контекста различной полноты по отношению ко всей «цепочке расщепления» (chaîne opératoire) носит инструментальный характер, отражает пространственный аспект процесса формообразования каменных изделий и различную производственную ценность орудий.

Вопрос о типологическом статусе скребел, менявших форму в ходе вероятной последовательной трансформации (редукционные стадии типа?), требует дополнительных наблюдений.