К проблеме исследования "плоскодонного" неолита Западной Сибири (хроностратиграфический аспект)

Автор: Бобров Владимир Васильевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Неолиту Зауралья, крупнейшего региона Западной Сибири, свойственно сосуществование комплексов как с кругло- и остродонной, так и с плоскодонной керамикой. Это породило научную полемику в рамках решения проблемы их культурной и хронологической принадлежности. Основу аргументации независимо от позиции специалистов составляли материалы стратифицированных памятников Андреевской озерной системы. В настоящей статье дан критический анализ таких аргументов, ставящий под сомнение использование стратифицированных памятников неолита этой системы в качестве эталонных. Представлено районированное существование кругло-, остро- и плоскодонных керамических неолитических комплексов в пространстве таежной зоны Западной Сибири. Дан анализ стратиграфических ситуаций на соответствующих памятниках и объектах северо-западной Барабы, результаты которого свидетельствуют о раннем возрасте неолитических комплексов с плоскодонной посудой. На этом основании сделан вывод об идентичности процессов развития неолита в Зауралье и Барабе.

Западная сибирь, барабинская лесостепь, неолит, поселение, погребение, стратиграфия, плоскодонная керамика, производственный комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/147220457

IDR: 147220457 | УДК: 902/904 | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-7-150-163

Текст научной статьи К проблеме исследования "плоскодонного" неолита Западной Сибири (хроностратиграфический аспект)

В истории археологии Западной Сибири известны ситуации с неординарной научной судьбой некоторых комплексов древних памятников. К их числу относятся материалы исследованного К. В. Сальниковым поселения Боборыкино II, давшего впоследствии название археологической культуре. В 1987 г. боборыкинские древности были представлены в томе серии «Археология СССР», посвященном эпохе бронзы лесной ландшафтной зоны Восточной Европы и Северной Азии [Эпоха бронзы…, 1987. С. 254–256]. Почти десять лет спустя в той же серии (но с измененным названием – «Археология России». – В. Б. ) вышел в свет том «Неолит Северной Евразии» [1996. С. 257–261], который также содержит характеристику боборыкинской культуры. Таким образом, одна и та же археологическая культура отнесена как ко времени палеометалла, так и к неолиту. Эта коллизия в значительной степени была порождена концептуальной идеей, распространенной в археологии Западной Сибири второй половины XX столетия, о том, что плоскодонная посуда баночной и горшковидной форм маркирует новый хронологический период – эпоху бронзы. Наиболее широко она была представлена в работах авторитетного ученого, прекрасно владеющего знаниями о древностях Западной Сибири, – Михаила Федоровича Косарева (см. [Косарев, 1964; 1974; 1981] и др.). Эта концепция была принята большинством специалистов научных археологических центров Западной Сибири, что подтверждают историографические работы, посвященные проблематике изучения конкретных территорий региона неолитического и раннебронзового времени. Ее авторитетность была настолько сильна, что вынудила некоторых специалистов развести во времени каменную индустрию (в ее технологическом и типологическом облике прослеживалась традиция эпохи мезолита) и керамическую посуду поселения Боборыкино II. Этот историографический сюжет представлен в монографии В. Т. Ковалевой и С. Ю. Зыряновой [2010. С. 10–11].

Идея признания принадлежности к неолиту плоскодонной керамической посуды прошла длительный и сложный путь. К концу второго десятилетия XXI в. археологические памятники с такой керамикой открыты и исследованы не только в Тоболо-Ишимье и на Среднем Урале, но и в субарктических районах Западной Сибири. В связи с этим возросла необходимость изучения таких комплексов и решения общих и частных проблем неолита Западной Сибири, в частности Зауралья. Особый оттенок актуальность научных исследований неолита приобрела с открытием памятников с плоскодонной керамикой далеко к востоку от Зауральского региона – в Барабинской лесостепи [Бобров, Марочкин, 2011; Молодин и др., 2019]. Целью данной работы является исследование хронологической идентичности зауральских и барабинских неолитических комплексов с плоскодонной керамикой в стратиграфическом контексте, с учетом их характеристик и культурной специфики. В таком аспекте корреляция территориальных комплексов не проводилась.

Материалы

Исследования в 1970–1980-е гг. прошлого столетия памятников, прежде всего, Зауралья значительно пополнили фонд источников и данных о керамической посуде с плоским дном, свидетельствующих об их неолитическом возрасте. На основании качественно новых материалов шел процесс выделения археологических типов и культур (см. [Ковалева, Варанкин, 1976; Ковалева, Потемкина, 1980; Ковалева, Сериков, 1982; Алексашенко и др., 1984; Ковалева, 1979] и др.). Но «неолитическая идея» относительно плоскодонных керамических комплексов прошла длительный путь внедрения в западносибирскую археологию. До недавнего времени некоторые исследователи по-прежнему придерживались мысли о принадлежности комплексов боборыкинского типа к эпохе ранней бронзы. Трансформация взгляда на хронологическую принадлежность памятников со своеобразной по морфологическим признакам посудой произошла благодаря исследованиям, прежде всего, специалистов Уральского государственного университета и Института истории и археологии УрО РАН. Нельзя не отметить существенный вклад археологов Института проблем освоения Севера СО РАН в решение неолитической тематики Зауралья.

Новый взгляд на характеристику неолита Урала и Зауралья имеет принципиальное значение. Во-первых, были значительно пополнены и приобрели некоторую структуру знания о самом сложном периоде дописьменной истории региона. Во-вторых, созданы условия для разработки схемы морфологического развития керамической посуды в неолите на территории Северной Азии.

Обобщенно она выглядит следующим образом. Приморье, Нижнее и Среднее Приамурье – древнейший центр гончарного производства. Это регион с непрерывной традицией изготовления плоскодонных форм керамической посуды в культурах неолита, начиная с самых ранних комплексов осиповской культуры, уходящих в хронологические рубежи финального плейстоцена и раннего голоцена [Деревянко, Медведев, 1993; Медведев, Филатова, 2014; Ба-таршев, 2009; Попов, 2006]. Забайкалье и Средняя Сибирь вплоть до арктического побережья – территория бытования круглодонных форм керамики. Исключение составляет бассейн р. Витим, где для неолитической культуры характерна остродонная форма посуды, морфологически идентичная западносибирской [Ветров, 1985; 2010]. Наконец, Западная Сибирь – территория, на которой в неолите получили распространение такие традиционные формы керамики, как кругло-, остро- и плоскодонная. При этом внутри региона можно выделить две области: западную (Зауралье и северо-западные районы Барабинской лесостепи) и восточную (Барабинская лесостепь, Верхнее Приобье, включая лесостепи Алтая, а также его предгорья, и Кузнецкая котловина). Если в западной области наблюдается существование двух традиций, то для восточной можно пока констатировать бытование одной – круглодонной формы керамической посуды. Для восточной области более уместна была бы концепция М. Ф. Косарева.

Отмеченная специфика керамической посуды неолита Западной Сибири, в контексте гончарства заключительной фазы эпохи камня Северной Азии, актуализирует проблему так называемой «неолитизации» этого обширного региона. Ставятся также вопросы глобального характера, в частности об историко-культурных процессах освоения своеобразной в физикогеографическом аспекте Западно-Сибирской низменности. Специалисты прекрасно понимают, что решение этих и многих других не менее значимых вопросов невозможно без решения базовых, исключительно археологических проблем, таких как хронологическая и культурная принадлежность древних комплексов.

Решение этих вопросов в изучении неолита Среднего Зауралья длится последние 40 лет в форме острой дискуссии. Не исключено, что в какой-то степени ее будировала двулинейная и двухэтапная периодизация неолита Среднего Урала и Зауралья [Ковалева, 1989], получившая признание у специалистов. В хронологическом и генетическом аспектах модель дискуссии можно представить в следующем виде: от кошкинской культуры к боборыкинской (по В. Т. Ковалевой) или от боборыкинского этапа к кошкинскому в развитии одной боборыкин-ской культуры (по В. А. Заху). Нет необходимости в подробном изложении сущности идей и аргументации В. Т. Ковалевой и ее единомышленников и научной позиции В. А. Заха с учениками. На мой взгляд, центральное место в арсенале фактов обеих сторон занимают стратифицированные комплексы, прежде всего Андреевской озерной системы. В настоящее время корпус памятников этой системы опубликован. Издание является результатом масштабного мониторинга с техническим и методическим оснащением, отвечающим современному уровню археологических знаний [Зах и др., 2014]. По мнению авторского коллектива, территория озерной системы представляет собой АМР площадью 500 кв. км, на котором расположено более 300 памятников [Там же. С. 5–10]. Исходя из рассматриваемой проблематики и картографии неолитических объектов в пределах системы, на представленной авторами карте микрорайона можно обозначить гораздо меньшую площадь – до 200 кв. км. Опыт подсказывает, что чем меньше площадь АМР, тем возможности реализации задач в процессе его исследования будут достовернее. Использование результатов исследования микрорайонов наиболее эффективно для построения схемы развития археологических культур конкретного региона. Это достаточно четко было обозначено на специализированных конференциях в Воронежском и Омском университетах, посвященных данной проблематике. Впервые исследовательский подход к АМР использовал С. А. Теплоухов, сознательно выбрав участок (6 × 12 км) около с. Батени, содержавший разные по форме и конструкции курганы [Бобров, 1994]. Итогом его полевых и аналитических исследований явилась первая периодизация археологических культур эпохи палеометалла Минусинского края, которая не утратила своего значения и востребованности до настоящего времени.

Результаты исследования археологического микрорайона «Андреевская озерная система» также были использованы для построения схемы развития археологических комплексов во времени на территории Тоболо-Иртышья и Среднего Урала. Благоприятным условием для реализации этой задачи являлись стратиграфические ситуации, выявленные на ряде памятников (ЮАО-V; ЮАО-IX; ЮАО-XII; ЮАО-XV и др.) В. Д. Викторовой, Л. И. Ашихминой, В. Т. Ковалевой, Н. А. Алексашенко, Н. В. Варанкиным и др. Отметим, что источники из этого археологического микрорайона были использованы еще на раннем историографическом этапе формирования периодизации неолита Зауралья, включая Нижнее Приобье [Чернецов, 1953]. Но принципиально иной вид схема приобрела благодаря работам В. Т. Ковалевой [1989]. Ее периодизацию, как и работы других уральских археологов, посвященные анализу раскопанных памятников в районе Андреевского озера, подверг критике В. А. Зах. Прежде всего она сводится к тому, что исследователи неверно поняли и интерпретировали стратиграфию опорных памятников неолита и ранней бронзы Андреевской озерной системы [Зах, 2009. С. 250–253]. Отвечая на критику, В. Т. Ковалева вновь привела стратиграфические данные поселения ЮАО-XV, а также Ташково III, которые, по ее мнению, свидетельствуют о более раннем возрасте кошкинского комплекса относительно боборыкинского. Она подтверждает приведенную аргументацию абсолютными датами археологических комплексов поселения Ташково I [Ковалева, 2008. С. 126–128]. Попытки разобраться в обоснованности дискуссии, особенно со стороны В. А. Заха, показали сложность и трудоемкость этого процесса. Поскольку памятники Андреевской озерной системы приобрели эталонный характер в решении проблемы развития неолита на территории Зауралья, то целесообразно вновь обратиться к ним, но с учетом существующей полемики. Мне представляется интересным их анализ в аспекте выделенных культурных комплексов.

Обсуждение материалов

По подсчетам автора, в АМР «Андреевская озерная система» насчитывается 36 памятников, которые содержали комплексы неолита и раннего металла (другие хронологические периоды в расчет не принимаем). Это те объекты, для которых дана культурная принадлежность комплексов в соответствии с видением авторов мониторинга. Дальнейший анализ позволяет определить, что на пространстве АМР шесть памятников содержали керамические комплексы козловской, кошкинской и боборыкинской культур. Дополним их еще четырьмя поселениями, в которых, кроме названных культурных комплексов, присутствовала сосновоостровская керамика. Еще пять памятников содержали козловские, боборыкинские и сосновоостровские комплексы (их приводим для использования в последующих рассуждениях). Таким образом, какой бы позиции о культурной принадлежности керамических комплексов мы ни придерживались, не менее десяти памятников будут содержать материалы двух ранненеолитических культур. Стратиграфическая позиция, зафиксированная на поселении ЮАО-18, где сосновоостровский слой перерезан боборыкинской ямой, также требует объяснения [Зах, Матвеева, 1997; Зах, 2009. С. 67].

Ситуация, идентичная неолиту, складывается и с комплексами так называемого энеолита. На многих памятниках озерной системы в слое сосуществовали два-три культурных керамических комплекса – липчинской, андреевской, шапкульской, байрыкской. Соответственно возникает вопрос: какие могут быть объяснения подобной археологической коллизии и как это отвечает периодизации неолитических культур, которая экстраполирована на обширную территорию Среднего Урала и Зауралья? Такая историко-археологическая ситуация могла сформироваться, если бы Андреевская озерная система представляла собой своеобразную неолитическую Мекку. Как мне представляется, это первый в истории археологии случай, когда исследование археологического микрорайона оказалось недостаточно эффективным в решении проблемы периодизации. А если подходить более строго к результатам представленного анализа, то выявленная ситуация противоречит теоретическим разработкам об АМР и опыту их исследования.

Сказанное позволяет предложить на какое-то время с осторожностью относиться к представленной специалистами интерпретации неолитических материалов и данных, полученных в результате исследования памятников Андреевской озерной системы. Прежде всего это имеет отношение к использованию их в решении проблемы культурной и хронологической принадлежности памятников Западной Сибири и сопредельных территорий. На мой взгляд, на данном этапе нецелесообразно рассматривать памятники АМР как эталонные во избежание недостоверных выводов. В качестве примера можно привести опубликованные работы, в которых на основе не совсем корректного использования принципов теоретической археологии выделены боборыкинские комплексы в Казахстане [Мерц, 2014] и Алтайском крае [Кирюшин Ю. Ф., Кирюшин К. Ю., 2016].

Думается, исследования окраинных районов Зауралья – это наиболее реальный подход к решению узловых проблем «плоскодонного» неолита в сложившейся ситуации. Заметим, что стратиграфические позиции керамических комплексов Среднего Урала, в частности поселений Макуша и Кокшаровский Холм [Шорин, 2001], критика обошла стороной. Север Западной Сибири, несмотря на слабую изученность, демонстрирует относительную устойчивость развития культурных традиций. Но, вероятно, рано делать такой вывод. Можно констатировать, что памятники р. Казым (правобережье Нижней Оби) дают сочетание плоскодонной и круглодонной посуды [Стефанов, Борзунов, 2008], а водораздел, расположенный восточнее, содержит поселение (Ет-То) только с круглодонной керамикой [Косинская, 2010. С. 37– 39]. Время их существования находится в пределах одних хронологических границ. Памятники, а точнее археологические культуры, правобережья Сургутского Приобья характеризует исключительно кругло- и остродонная керамическая посуда (быстринская и барсовогорская культуры) [Косинская, 2001; Чемякин, 2008. С. 9–26]. Каюковская культура, хотя и представлена двумя поселениями, локализуется на левобережье Сургутского Приобья [Ивасько, 2002; 2008]. Эту культуру характеризует исключительно плоскодонная посуда, которая, на мой взгляд, имеет признаки, отличающие ее от всех западносибирских плоскодонных комплексов.

Представленное районирование можно рассматривать как горизонтальную стратиграфию, демонстрирующую пространственную структуру развития керамической традиции (морфологический аспект). Особое место в археологии севера Западной Сибири, на мой взгляд, занимает бассейн р. Конды. На этой территории представлены памятники сумпаньинской культуры и двух керамических типов, к которым добавлен третий – шоушминский тип [Клементьева, Погодин, 2017]. Для некоторых из них характерна круглодонная форма посуды. Но в пределах этой территории известны стоянки и поселения с плоскодонной керамикой, в частности Сумпанья III [Ковалева, 2008]. В целом это тот район, от археологии которого можно ожидать научный результат в решении рассматриваемой проблемы. Исследование известных здесь керамических типов и культурных комплексов должно привести к формированию локальной периодизации. Масштабные полевые работы, которые ведет в бассейне р. Конды ООО «АВ КОМ – Наследие» (под руководством Е. М. Беспрозванного. – В. Б. ), – основа этим оптимистическим прогнозам.

География памятников с круглодонной и плоскодонной керамической посудой, их практически одновременное возникновение в раннем неолите позволяют внести коррективы в общепринятые оценки культурно-исторических процессов на территории Западной Сибири. Следует согласиться с Л. Л. Косинской в том, что освоение равнинных территорий Западно-Сибирской низменности преимущественно связано с неолитическим историко-хронологическим периодом [2010. С. 35, 45–46]. Можно предполагать, что процесс этот был разнонаправленным и неоднозначным. Вписывается ли в эту концепцию восточный район распространения памятников «плоскодонного» неолита, связанный с северо-западной территорией лесостепной Барабы?

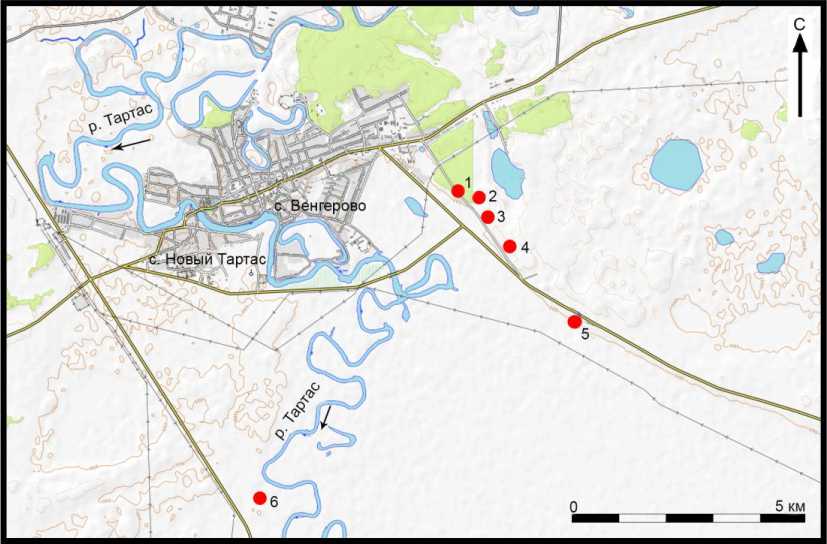

В окрестностях районного центра Новосибирской области с. Венгерово известно 5 памятников, содержащих комплексы «плоскодонного» неолита (рис. 1). Они вмещаются в лесостепное пространство правобережья Тартаса площадью менее 50 кв. км. На первой надпойменной террасе Тартаса расположены мегапамятник Тартас-1 (раскопки его идут 17 лет) и крупный комплекс Усть-Тартас, которому со временем тоже, вероятно, можно будет дать приставку мега-. Об этих памятниках достаточно хорошо известно научному сообществу, благодаря уникальным открытиям, сделанным в результате их исследования экспедицией ИАЭТ СО РАН под руководством академика В. И. Молодина. Они опубликованы в отечественных и зарубежных изданиях. На этих памятниках выявлены своеобразные (по мнению специалистов ИАЭТ СО РАН. – В. Б. ) производственные объекты для квашения рыбы.

С некоторыми из них связаны находки плоскодонной керамики с признаками, характерными для неолитических комплексов Зауралья. Зафиксированы также три стратиграфические ситуации. Две из них отражают внутреннюю хронологию жизнедеятельности носителей плоскодонной керамики. Так, на памятнике Тартас-1 было исследовано сооружение с коптильней, возведенное, когда ряд хозяйственных ям, в том числе предназначенных для квашения рыбы, перестал функционировать. В сооружении, коптильне и ямах № 990 и 992 найдены фрагменты плоскодонных сосудов [Молодин и др., 2015]. На этом же памятнике зафиксирована ситуация, когда яма с плоскодонной керамикой (№ 1508) была перекрыта другой (№ 1509), сходной по форме и метрическим данным [Молодин и др., 2019. С. 159– 161]. На комплексе Усть-Тартас-1 зафиксировано перекрывание ямы (№ 66) с плоскодонной керамикой ямой (№ 65) одиновской культуры [Там же. С. 162].

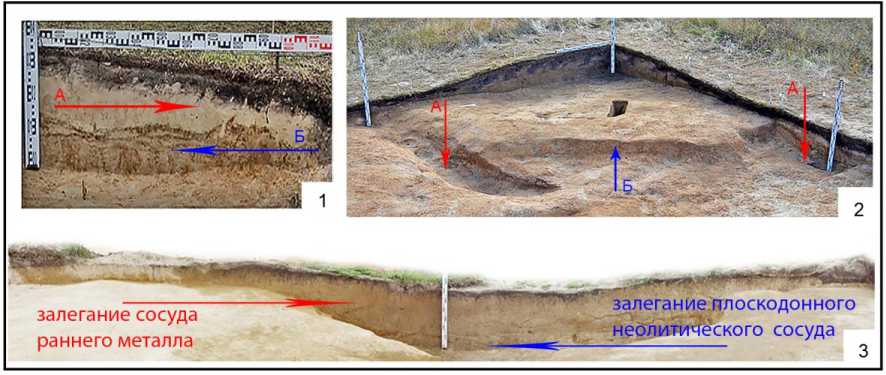

Три поселения, раскопки которых также в течение 17 лет ведет экспедиция КемГУ и Института экологии человека СО РАН под руководством В. В. Боброва, расположены на второй надпойменной террасе р. Тартас. Памятник Автодром-1 содержал не более десяти западин от жилищ. В трехстах метрах от него находится поселение Автодром-2, насчитывающее более 50-ти жилищ. На расстоянии приблизительно 120–150 м к юго-востоку расположено поселение Старый Московский Тракт-5, раскопки которого начаты сравнительно недавно. Это также был достаточно крупный поселок. На поселении Автодром-2 планиграфически еще до раскопок В. И. Молодин выделял две группы жилищ. Многолетние исследования подтвердили, что юго-западная группа (раскопано 10 жилищ) связана с культурой обитателей, создававших плоскодонную керамическую посуду, а северо-восточная (раскопано также 10 жилищ) – с культурой круглодонной керамики. В результате исследования последней была получена очень представительная керамическая коллекция, что позволило выделить артын-скую археологическую культуру [Бобров, 2008]. В зоне «контакта» названных групп в культуросодержащем слое зафиксированы два горизонта: в виде песка белого цвета и песка с красноватым оттенком (рис. 2, 1 ), залегавшего ниже, с которым были связаны находки керамики плоскодонного» неолита [Бобров, Марочкин, 2011].

Рис. 1. Карта расположения памятников с плоскодонной неолитической керамикой в Венгеровском археологическом микрорайоне: 1 – Автодром-1; 2 – Автодром-2; 3 – Старый Московский Тракт-5; 4 – Венгеро-во-2; 5 – Усть-Тартас-1; 6 – Тартас-1

Fig. 1. The map of the sites with “flat-bottomed” Neolithic ceramics in Vengerovo archaeological microterritory: 1 – Avtodrom-1; 2 – Avtodrom-2; 3 – Staryi Moslovskyi Trakt-5; 4 – Vengerovo-2; 5 – Ust-Tartas-1; 6 – Tartas-1

залегание сосуда раннего металла залегание плоскодонного неолитического сосуда

Рис. 2 (фото). Хроностратиграфическая позиция плоскодонной неолитической керамики Венгеровского археологического микрорайона: 1 – поселение Автодром-2 (А – песок белого цвета; Б – песок с красноватым оттенком); 2 – поселение Автодром-1 (А – курганный ров поздненеолитического могильника; Б – стенка жилища раннего неолита); 3 – поселение Старый Московский Тракт-5 (красными стрелками обозначена позиция комплексов позднего неолита и раннего металла, синими стрелками – позиция комплексов плоскодонного неолита)

Fig. 2 (photo) . Chronostratigraphic position of “flat-bottomed” Neolithic ceramics from Vengerovo archaeological microterritory: 1 – Avtodrom-2 settlement; 2 – Avtodrom-1 settlement; 3 – Staryi Moslovskyi Trakt-5 settlement (the red arrows indicate the position of the Late Neolithic and Early Metal complexes, the blue ones indicate the position of the “flat-bottomed” Neolithic complexes)

Более эффектно стратиграфическая позиция неолитических жилищ с плоскодонной керамикой демонстрируется на разрезах памятника Автодром-1 (рис. 2, 2 ). В процессе его раскопок было исследовано курганное неолитическое захоронение, опоясанное рвом, который частично перекрыл котлован жилища 9. Конструктивные особенности кургана, обряд погребения и сопроводительный инвентарь позволяют включить захоронение в цепочку неолитических погребальных комплексов Барабы [Молодин, 2001], а фрагменты керамики из рва позволяют отнести его к артынской поздненеолитической культуре [Бобров и др., 2015]. Стратиграфическая ситуация на поселении Старый Московский Тракт свидетельствует о раннем возрасте жилища 6 с плоскодонной керамикой относительно существования комплекса с гребенчато-ямочной орнаментацией (рис. 2, 3 ).

Выводы

Характеристики венгеровского анклава «плоскодонного» неолита не противоречат сведениям о зауральских древностях. Но считаю необходимым отметить следующее. Во-первых, ни на одном из ранних поселений не найдено ни одного фрагмента круглого дна сосуда. Создается впечатление, что у обитателей «анклава» была исключительно плоскодонная керамическая посуда. Во-вторых, обращает на себя внимание малочисленность керамики в жилищах и на межжилищном пространстве ранненеолитических поселений. В-третьих, для территорий с отсутствием каменного сырья объекты с плоскодонной керамикой содержат относительно большое количество орудий из этого материала. В-четвертых, абсолютно противоположная картина наблюдается на стадии существования поздненеолитической артын-ской культуры с круглодонной керамикой. В-пятых, с плоскодонными комплексами связано производство каменных орудий на микролитической основе, технологически и отчасти типо- логически восходящей к мезолитической традиции. В-шестых, на поселениях этим комплексам преимущественно сопутствуют так называемые «утюжки».

Изложенные выше хроностратиграфические данные подтверждают, что в Барабе, как и в Зауралье, плоскодонные керамические комплексы относятся к раннему неолиту, причем независимо от их культурной принадлежности. Но, в отличие от барабинского ареала, в Зауралье они сосуществуют и сочетаются с круглодонными.

В целом в сфере материальной культуры «плоскодонного» неолита обеих территорий прослеживаются сходные черты, свойственные историко-хронологическому периоду. На мой взгляд, можно полагать, что в Барабинской лесостепи произошла смена традиций в морфологии керамической посуды. В позднем неолите на этой территории, по крайне мере в северозападных ее районах, население стало использовать исключительно круглодонную или остродонную керамическую посуду. В Зауралье две морфологические тенденции могли продолжать существовать параллельно, возможно, даже длительное время. К сожалению, в настоящее время недостаточно знаний о раннем неолите Среднего Прииртышья. Это создает, условно говоря, «разрыв» между зауральскими и барабинскими неолитическими плоскодонными комплексами протяженностью более 400 км. Исключать возможность существования в этих географических пределах «круглодонного» раннего неолита было бы неправомерным. Анализ ранненеолитических древностей Барабинской лесостепи (северо-западные районы) позволяет предполагать, что на этой территории проходили историко-культурные процессы, практически адекватные зауральским.

Received

15.06.2020

Список литературы К проблеме исследования "плоскодонного" неолита Западной Сибири (хроностратиграфический аспект)

- Алексашенко Н. А., Викторова В. Д., Панина С. Н. Жилища Андреевского озера (IX участок) // Древние поселения Урала и Западной Сибири. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1984. С.15-32.

- Батаршев С. В. Руднинская археологическая культура в Приморье. Владивосток: Рея, 2009. 200 с.

- Бобров В. В. С. А. Теплоухов и некоторые проблемы современной археологии // Методология и историография археологии Сибири. Кемерово: Изд-во КемГУ, 1994. С. 69-80.

- Бобров В. В. К проблеме культурной принадлежности поздненеолитического комплекса поселения Автодром-2 // Окно в неведомый мир. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008.С. 110-113.

- Бобров В. В., Марочкин А. Г. Хроностратиграфия неолитических комплексов поселения Автодром-2 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. С. 14-19.

- Бобров В. В., Марочкин А. Г., Юракова А. Ю. Исследование поселенческих и погребальных комплексов эпохи неолита на памятнике Автодром-1 в Барабинской лесостепи в 2015 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. Т. 21. С. 23-27.

- Ветров В. М. Керамика усть-каренгской культуры на Витиме // Древнее Забайкалье и его культурные связи. Новосибирск: Наука, 1985. С. 123-129.

- Ветров В. М. Древнейшая керамика на Витиме. Некоторые вопросы датирования и периодизации в каменном веке Восточной Азии // Древние культуры Монголии и байкальской Сибири. Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2010. С. 37-44.

- Деревянко А. П., Медведев В. Е. Исследование поселения Гася (предварительные результаты, 1980 г.). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1993. 110 с.

- Зах В. А. Хроностратиграфия неолита и раннего металла лесного Тоболо-Ишимья. Новосибирск: Наука, 2009. 320 с.

- Зах В. А., Матвеева Н. П. Поселение «8-й пункт» на Андреевском озере (о соотношении керамики с разными орнаментальными традициями в неолите Притоболья) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 1997. Вып. 1. С. 3-8.

- Зах В. А., Усачева И. В., Зимина О. Ю., Скочина С. Н., Чикунова И. Ю. Древности Андреевской озерной системы. Новосибирск: Наука, 2014. Т. 1. 225 с.

- Ивасько Л. В. Укрепленное поселение каменного века Каюково-2 // Материалы и исследования по истории Северо-Западной Сибири. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2002. С. 7-25.

- Ивасько Л. В. О каюковской археологической культуре // Барсова Гора: Древности таежного Приобья. Екатеринбург; Сургут: Урал. изд-во. 2008. С. 112-122.

- Кирюшин Ю. Ф., Кирюшин К. Ю. Керамика боборыкинского облика с поселений юго-западных районов Алтайского края // Теория и практика археологических исследований. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2016. № 2 (14). С. 7-23.

- Клементьева Т. Ю., Погодин А. А. Ранний неолит бассейна Конды // V (XXI) Всероссийский археологический съезд. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2017. С. 475.

- Ковалева В. Т. Среднее Зауралье в переходное время от неолита к бронзовому веку: Авто-реф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1979. 19 с.

- Ковалева В. Т. Неолит Среднего Зауралья. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1989. 80 с.

- Ковалева В. Т. Поселение Сумпанья III и проблема культурно-хронологической атрибуции памятников кошкинского типа в таежной зоне Западной Сибири // Барсова Гора: древности таежного Приобья. Екатеринбург; Сургут: Урал. изд-во, 2008. С. 123-134.

- Ковалева В. Т., Варанкин Н. В. К вопросу о происхождении боборыкинской культуры // Вопросы археологии Приобья. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1976. Вып. 1. С. 21-29.

- Ковалева В. Т., Зырянова С. Ю. Неолит Среднего Зауралья. Боборыкинская культура. Екатеринбург: Учебная книга, 2010. 308 с.

- Ковалева В. Т., Потемкина Т. М. Поселения с линейно-накольчатой керамикой в бассейне р. Тобол // КСИА. 1980. Вып. 161. С. 91-97.

- Ковалева В. Т., Сериков Ю. Б. Поселение боборыкинского типа на Андреевском озере у г. Тюмени // Археологические исследования севера Евразии. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1982. С. 39-52.

- Косарев М. Ф. Бронзовый век Среднего Обь-Иртышья: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1964.15 с.

- Косарев М. Ф. Древние культуры Томско-Нарымского Приобья. М.: Наука, 1974. 167 с.

- Косарев М. Ф. Бронзовый век Западной Сибири. М.: Наука, 1981. 280 с.

- Косинская Л. Л. Памятники быстринского культурного типа в Сургутском Приобье // Материалы по археологии Обь-Иртышья. Сургут: Изд-во СурГПИ, 2001. С. 12-17.

- Косинская Л. Л. Археологические культуры Ямала. Каменный век севера Западной Сибири // История Ямала. Екатеринбург: Баско, 2010. Т. 1: Ямал традиционный, кн. 1: Древние культуры и коренные народы. С. 22-116.

- Медведев В. Е., Филатова И. В. Керамика эпохи неолита Нижнего Приамурья (орнаментальный аспект). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. 168 с.

- Мерц В. К. Боборыкинский комплекс поселения Борлы (Северо-Восточный Казахстан) // Тр. IV (XX) Всерос. археол. съезда в Казани 2014 г. Казань: Отечество, 2014. Т. 1. С. 297301.

- Молодин В. И. Памятник Сопка-2 на реке Оми (культурно-хронологический анализ погребальных комплексов эпохи неолита и раннего металла). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. Т. 1. 127 с.

- Молодин В. И., Ненахов Д. А., Нестерова М. С., Дураков И. А., Васильев С. К. Оригинальный производственный комплекс на памятнике Тартас-1 (Барабинская лесостепь) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. Т. 21. С. 326-331.

- Молодин В. И., Мыльникова Л. Н., Нестерова М. С., Кобелева Л. С., Ненахов Д. А., Пар-хомчук Е. В., Рейнхольд С., Петрожицкий А. В., Пархомчук В. В., Ростигеев С. А.

- Новые данные по хронологии объектов барабинской неолитической культуры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. Т. 25. С. 157-166. DOI 10.17746/2658-6193. 2019.25.157-166

- Неолит Северной Евразии // Археология России. М.: Наука, 1996. 379 с.

- Попов А. Н. Средний неолит в Приморье // Современные проблемы археологии России: Материалы Всерос. археол. съезда. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. Т. 1. С. 302304.

- Стефанов В. И., Борзунов В. А. Неолитическое городище Амня I (по материалам раскопок 1993 и 2000 годов) // Барсова Гора: Древности таежного Приобья. Екатеринбург; Сургут: Урал. изд-во, 2008. С. 93-111.

- Чемякин Ю. П. Барсова Гора: Очерки археологии Сургутского Приобья. Древность. Сургут; Омск: Омский дом печати, 2008. 224 с.

- Чернецов В. Н. Древняя история Нижнего Приобья // МИА. 1953. № 35. С. 10-36.

- Шорин А. Ф. О двух вариантах керамики козловского и боборыкинского типов по материалам Кокшаровского холма // Проблемы изучения неолита Западной Сибири. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2001. С. 154-161.

- Эпоха бронзы лесной полосы СССР // Археология СССР. М.: Наука, 1987. 471 с.