К проблеме планирования лабораторных исследований объектов среды обитания в системе социально-гигиенического мониторинга: Риск-ориентированный подход

Автор: Н.В. Зайцева, И.В. Май, Д.А. Кирьянов, С.В. Клейн

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Профилактическая медицина: актуальные аспекты анализа риска здоровью

Статья в выпуске: 3 (50), 2025 года.

Бесплатный доступ

Социально-гигиенический мониторинг функционирует как система информационной поддержки мер по устранению вредного воздействия на население факторов среды обитания. Устранение вредного воздействия требует выявления рискогенных факторов и их корректную количественную оценку. Цель настоящего исследования состояла в разработке методических подходов и критериев формирования структуры лабораторных исследований объектов среды обитания в рамках социально-гигиенического мониторинга, выполняемого территориальными органами и организациями Роспотребнадзора в рамках сложившегося уровня фи-нансирования. В качестве исходных данных для разработки подходов и их апробации были использованы данные ведомственных отчетных форм Роспотребнадзора и данные медицинской статистики, систематически публикуемые Минздравом РФ. В основу подходов легли результаты математического моделирования причинно-следственных связей в системе «среда – здоровье», порядок которого установлен действующими методически документами Роспотребнадзора, а также результаты применения этих моделей для расчета случаев заболеваний, ассоциированных с факторами внешней среды в конкретный год. Предложен алгоритм и математический аппарат риск-ориентированного планирования лабораторных наблюдений за объектами среды обитания в рамках СГМ. Подход предусматривает соответствие структуры ис-следований структуре рисков для здоровья населения, формируемых негативным влиянием загрязнения атмосферного воздуха, питьевых вод, почв поселений, пищевой продукции. При этом учитываются как общефедеральные, так и региональные особенности санитарно-эпидемиологической ситуации. Алгоритм реализован с использованием результатов математического моделирования связей «среда – здоровье», данных о случаях заболеваний, ассоциированных в 2024 г. с загрязнением объектов среды обитания и тяжести этих заболеваний. Сравнение сложившейся структуры мониторинга с рекомендованной показало, что система лабораторных исследований в регионах не в полной мере адекватна сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации и может быть оптимизирована по критериям риска для здоровья населения. Представляется, что применение предлагаемой системы планирования инструментальных исследований в СГМ позволит повысить адекватность системы наблюдения как информационной основы реагирования на риски и угрозы жизни и здоровью населения.

Социально-гигиенический мониторинг, среда обитания, лабораторные исследования, ассоциированная заболеваемость

Короткий адрес: https://sciup.org/142245769

IDR: 142245769 | УДК: 613.65 | DOI: 10.21668/health.risk/2025.3.01

Текст научной статьи К проблеме планирования лабораторных исследований объектов среды обитания в системе социально-гигиенического мониторинга: Риск-ориентированный подход

Май Ирина Владиславовна – доктор биологических наук, профессор, научный советник (e-mail: ; тел.: 8 (342) 237-25-47; ORCID: .

Кирьянов Дмитрий Александрович – кандидат технических наук, заведующий отделом математического моделирования систем и процессов (e-mail: ; тел.: 8 (342) 237-18-04; ORCID: .

Клейн Светлана Владиславовна – профессор РАН, доктор медицинских наук, заместитель директора по научной работе (e-mail: ; тел.: 8 (342) 237-18-04; ORCID: .

Статья 42 федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии»1 и Постановление Правительства № 60 от 02.02.062 определяют социально-гигиенический мониторинг как государственную систему наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния здоровья населения и среды обитания человека [1, 2]. Сопряженный комплексный наукоемкий анализ интегрированных характеристик объектов среды обитания и медико-демографических показателей – задача, которая ставится не только в Росcии, но во многих других странах [3, 4]. При этом оценка влияния внешнесредовых факторов на здоровье населения рассматривается на всех уровнях принятия решений по управлению качеством жизни людей и сохранению человеческого потенциала: государственном, региональном, локальном [6, 7].

Социально-гигиенический мониторинг (СГМ) изначально разрабатывался для информационной поддержки мер по устранению вредного воздействия на население факторов среды обитания человека. При этом очевидно, что устранение воздействия возможно, только если рискогенные факторы будут выявлены, а их количественные параметры позволят адекватно оценить ситуацию, в первую очередь по критериям здоровья человека [1, 8, 9].

За период существования СГМ разработан ряд нормативно-методических документов, обосновывающих частоту и программы лабораторных наблюдений в системе. Так, к примеру, методические рекомендации «Организация мониторинга обеспечения населения качественной питьевой водой…»3 устанавливают, что мониторингом должны быть охвачены все самостоятельные водоснабжающие сети, на которых выделяются отдельные участки, на каждом из которых должно быть организовано не менее одной точки для отбора проб воды. Программа наблюдений предполагает минимально обязательный перечень показателей, а также показатели, отражающие параметры воды водоисточника, сис- темы водоснабжения, региональные, климатические, гидрогеологические и иные особенности системы водоснабжения.

Методические рекомендации «Формирование программ наблюдения за качеством атмосферного воздуха…»4, не устанавливая директивно количество мониторинговых точек на территории, закрепляют обязательность проведения по каждому измеряемому веществу не менее 50 суточных и / или не менее 200 разовых измерений в течение года.

Разработаны и применяются на практике рекомендации по оценке качества и доступности пищевой продукции в рамках СГМ5, которые определяют принципы и требуемый объем исследований пищевой продукции.

Не потерял актуальности документ по гигиенической оценке качества почв населенные мест, где предусмотрен отбор проб почв с частотой не менее 2 раз в год на территориях повышенного риска для здоровья населения – детских дошкольных, школьных и лечебных учреждений, селитебных территорий, зон санитарной охраны водоемов, рекреационных зон и т.п.6

Рекомендации, разработанные в помощь специалистам Роспотребнадзора, предполагают максимально полный и глубокий анализ качества среды обитания. Вместе с тем, дефрагментируя исследования по видам объектов внешней среды, документы не ориентированы на целостный подход к системе СГМ с позиций показателей рисков здоровью населения. Кроме того, реализация всех рекомендованных документов нередко требует существенно больших финансовых, материальных и кадровых ресурсов, чем имеющихся в распоряжении региональных органов и организаций службы [10–12].

Так, только число источников питьевого централизованного водоснабжения, подлежащих контролю и мониторингу со стороны органов Роспотребнадзора, составило на начало 2025 г. порядка

89,7 тысяч7. На каждой системе водоснабжения устанавливается от одной до нескольких десятков мониторинговых точек (с учетом структуры разводящей сети), выполняется отбор от 4 до 12 проб в год, проводится значительное число исследований.

В городах, вошедших в федеральных проект «Чистый воздух» (41 город на начало 2025 г.), подлежит исследованию по полной программе качество воздуха более, чем на 50 постах. При этом число измеряемых примесей может достигать нескольких десятков. Только в 2024 г. в стране в рамках СГМ было исследовано порядка 1 665,2 тыс. проб атмосферного воздуха, что на 32,2 % выше уровня, фиксируемого десять лет назад.

В ряде случаев существенные затраты на ведение мониторинга питьевых вод и атмосферного воздуха не позволяют регионам с требуемой интенсивностью вести мониторинг почв и / или мониторинг пищевых продуктов. На начало 2025 г. доля исследований проб пищевой продукции, выполненных собственно в рамках социально-гигиенического мониторинга, не превысила нескольких процентов. Прочие исследования (в целом по стране более 9 млн) были выполнены в рамках направленных исследований, предусмотренных национальными проектами, в ходе контрольно-надзорных мероприятий и / или производственного контроля хозяйствующих субъектов. Несомненно, интеграция данных о безопасности и качестве продукции, получаемых из разных источников – важный и корректный путь сбора информации. Вместе с тем, представляется, что мониторинг продукции в обороте, построенный независимо от структуры производственного контроля и задач, ограниченных по времени национальных проектов, должен ориентироваться на собственные подходы к планированию и иметь научное обоснование.

В целом выработка единых подходов к планированию лабораторной части СГМ на базе риск-ориентированных подходов представляется задачей актуальной и максимально отвечающей современным тенденциям к сопряжению мониторинга и надзора и принципам повышения плотности наблюдений за факторами, которые формируют наибольшие риски угрозы для жизни и здоровья населения [13].

Цель настоящего исследования состояла в разработке методических подходов и критериев формирования структуры лабораторных исследований объектов среды обитания в рамках социальногигиенического мониторинга в условиях заданного уровня финансирования.

При решении поставленных задач ориентировались на принцип планирования, согласно которому структура исследований в рамках СГМ должна быть пропорциональна рискам для здоровья населе- ния, формируемым разными объектами среды оби- тания, включая пищевую продукцию.

Материалы и методы. В качестве исходных данных для разработки подходов и их апробации были использованы ведомственные отчетные формы Роспотребнадзора и открытые данные медицинской статистики, публикуемые Минздравом РФ. Риск рассматривали как сочетание вероятности возникновения заболевания под влиянием факторов среды обитания и тяжести этого заболевания. Для расчета дополнительной заболеваемости населения были обобщены данные о нарушениях критериев безопасности пищевой продукции, полученных в ходе контрольно-надзорных мероприятий и направленных мониторинговых исследований, а также производственного контроля ряда хозяйствующих субъектов, результаты которого доступны Роспотребнадзору. В основу оценки легли результаты математического моделирования причинноследственных связей в системе «среда – здоровье», порядок которого установлен действующими методическими документами Роспотребнадзора, а также результаты применения этих моделей для расчета вероятности возникновения заболеваний, ассоциированных с факторами среды в конкретный год. Использовали более 120 достоверных устойчивых математических моделей связи «частота нарушений требований безопасности объекта среды обитания – вероятность возникновения заболевания». Вероятность (в диапазоне [0,1]) оценивали через рассчитанную по моделям частоту формирования случаев заболеваний. Тяжесть заболеваний [0,1] принимали с учетом данных приложения 7 «Руководства по оценке риска…»8.

Алгоритм риск-ориентированного планирования лабораторных исследований объектов среды обитания представлен на рис. 1.

Структура апостериорных рисков, сформированных воздействием разных факторов, выступает в качестве критерия планирования структуры лабораторных исследований. Чем выше доля риска, который формируется в регионе опасными факторами того или иного объекта среды обитания (воздухом, водой, почвами, пищевыми продуктами и т.п.) в общем риске здоровью, тем большую долю исследования объекта должны занимать в общей системе наблюдений (1):

Ri w = i или w i ∑Ri или i

i

= ∑ pij ⋅ gj

∑∑ p i j ⋅ gj i

где wi – доля планируемых (на последующий за отчетным год) исследований в отношении i-го объекта среды обитания (атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы поселений, пищевой продукции) при проведении социально-гигиенического мониторинга;

Рис. 1. Алгоритм планирования лабораторных наблюдений за объектами среды обитания в рамках СГМ с учетом риск-ориентированных подходов

R i – риск дополнительной заболеваемости, сформированный воздействием факторов i- ого объекта среды обитания;

pij – вероятность j -того заболевания (группы заболеваний) в результате воздействия факторов i- ого объекта среды обитания (в конкретный год);

g j – тяжеcть j- того заболевания, ассоциированного с факторами объекта среды обитания. Примеры тяжести: болезни органов дыхания (класс) – 0,018; болезни органов пищеварения (класс) – 0,042; новообразования (класс) – 0,274; злокачественные новообразования – 0,482 и т.п.

При обосновании структуры лабораторных исследований в системе СГМ рассматривали прием балансировки объемов регионального лабораторного контроля в отношении различных сред (воздух, питьевая вода, почвы и пр.) через учет федеральной структуры рисков. Балансировочный коэффициент а (2) позволяет сохранить как федеральные, так и региональные закономерности распределения рисков:

wi

R РФ R

=Йт “+X R ^

где R i РФ – среднероссийствий уровень риска заболеваний, ассоциированных с качеством i -го объекта среды обитания;

R i – региональный уровень заболеваемости населения, ассоциированной с качеством i -го объекта среды обитания;

а - балансировочный коэффициент, отражающий степень влияния среднероссийской структуры риска ассоциированной заболеваемости.

Введение коэффициента (а [0,1]) позволяет избежать дисбаланса в структуре региональных мониторин- говых исследований, который может сформироваться в результате ограниченности возможностей СГМ в субъекте федерации, недостаточности данных для корректного расчета ассоциированных случаев заболеваний и последующей оценки риска, иных причин.

В данном исследовании применен коэффициент 0,5. Значение коэффициента может быть уточнено в ходе реализации и верификации подходов.

В исследовании приняли, что стоимость лабораторных исследований различных объектов среды обитания близка. Если затраты на исследования разных объектов среды обитания существенно различаются, алгоритм можно реализовать для расчета доли затрат на исследование, а внутри рассчитанного финансирования определять виды и объемы исследований.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что в 2024 г. в целом по стране нарушения гигиенических требований безопасности атмосферного воздуха, питьевых вод, почв селитебных территорий и пищевой продукции в обороте вероятностно сформировали порядка 4,173 млн случаев заболеваний детей и взрослых. В среднем по России около 32 % связано с нарушениями в сфере питьевого водоснабжения населения; около 34 % – это следствие реализации рисков в области безопасности пищевой продукции; порядка 21 % – нарушения здоровья, ассоциированные с загрязнением атмосферного воздуха, включая физические факторы (внешнередовой шум, вибрацию и пр.). Несоблюдение гигиенических требований и нормативов к качеству почв поселений формирует около 1 % случаев заболеваний.

В силу того, что качество объектов среды обитания неоднородно по регионам страны, структура рисков, индуцированных факторами среды обитания, также неоднородна.

Так, по данным 2024 г. при средней по стране вероятности формирования болезней, ассоциированных с опасными факторами питьевой воды, на уровне 9,48E-03, этот показатель в Республиках Мордовия и Калмыкия, Забайкальском крае, Ростовской и Томской областях превышал указанное значение от 2 до 3,4 раза (2,62E-02 ÷ 3,28E-02). Выявленная ситуация неслучайна: в Республике Калмыкия в 2024 г. доля проб питьевой воды с превышением гигиенических нормативов составила по таким опасным компонентам, как мышьяк – 37,1 %, литий – 37,6 %, бромид-ион – 63 %. В Забайкальском крае риски формировались в результате систематических нарушений критериев безопасности по сурьме (ПДК превышены в 100 % исследованных проб), железу (41,5 %), нитратам (16 % проб с нарушениями). В республике Мордовия опасность для здоровья создавали превышения ПДК по фторидам, бору и т.п.

В других регионах значимым факторам риска являлся атмосферный воздух. Так, если в среднем по Российской Федерации вероятность заболеть от причин, обусловленных загрязнением атмосферного воздуха поселений, составила в 2024 г. 5,8E-03, в Алтайском и Забайкальском краях, в Республике Бурятия, Республике Хакасия, Кабардино-Балкарии этот показатель составлял от 2,2E-02 до 7,1E-02. При этом в ряде регионов вероятность заболеваний, определяемых качеством воздуха, фиксировалась ниже среднероссийского уровня (Москва, Санкт-Петербург, Новгородская область и т.п.).

В части регионов проблемы микробного загрязнения почв селитебных зон имели следствием вероятность формирования инфекционных заболеваний. Так, в Костромской, Нижегородской областях, Еврейской автономной области и пр. эта вероятность составляла от 3,9E-05 до 6,1E-05.

Установлено, что в 2024 году вероятность заболеваний, ассоциированных с потреблением пищевых продуктов, не соответствующих гигиеническим требованиям, в целом по Российской Федерации составила более 9,5E-03. В регионах данный показатель варьировался в диапазоне 5,5E-3 ÷ 41,1E-03.

Крайне важным являлся и тот факт, что различия в регионах страны фиксировались не только по вероятности возникновения тех или иных заболеваний под воздействием отдельных факторов среды обитания, но и по структуре и, соответственно, тяжести формирующихся нарушений здоровья. Так, к примеру, в Забайкальском крае нарушения требований безопасности по химическому фактору питьевой воды приводили к риску возникновения болезней моче-половой системы (вероятность возникновения в регионе p = 0,0069; тяжесть заболеваний данного класса g = 0,097; риск R = 6,7E-04), болезней органов пищеварения ( p = 0,0108; g = 0,042; R = 4,5Е-04) и новообразований ( p = 0,0011; g = 0,274; R = 2,9E-04). А в Карачаево-Черкесской республике опасности питьевого водоснабжения в основном формировались микробным фактором, следствием явились риски инфекционных заболеваний ( p = 0,00074; g = 0,09; R = 6,6E-05; R = 7,7E-05).

Различна и структура апостериорных рисков, сформированных загрязнением атмосферного воздуха. В таблице в качестве примера приведены данные по нескольким регионам. Цифры свидетельствуют о том, что риски в субъектах характеризуются разными уровнями и имеют различную внутреннюю структуру. Так, риски здоровью в Санкт-Петербурге сформированы в основном воздействием шума, который рассматривали в составе факторов атмосферного воздуха. Риски в Еврейской автономной области и Калининградской области – это следствие вредного влияния химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух, в Красноярском крае – сочетанного воздействия химических и физических факторов.

Риски, связанные с оборотом небезопасной пищевой продукции, варьировались в регионах от 8,8E-05 до 3,1E-03. По своей структуре они в основном определялись рисками болезней органов пищеварения, инфекционных заболеваний, болезнями моче-половой системы, крови и эндокринной системы. Тревожным представ-

Уровни и структура апостериорных рисков при воздействии факторов атмосферного воздуха в ряде регионов страны (по данным 2024 г.)

|

Регион |

Класс болезней |

Вероятность ( p ) |

Тяжесть ( g ) |

Риск ( R ) |

Вклад в Σ R , % |

|

Санкт-Петербург |

Болезни уха и сосцевидного отростка |

8,14E-04 |

0,025 |

2,04E-05 |

47,5 |

|

Болезни системы кровообращения |

1,44E-04 |

0,070 |

1,01E-05 |

23,4 |

|

|

Болезни нервной системы |

5,14E-05 |

0,166 |

8,53E-06 |

19,9 |

|

|

Болезни костно-мышечной системы |

4,12E-05 |

0,079 |

3,25E-06 |

7,6 |

|

|

Прочие |

1,6 |

||||

|

Красноярский край |

Болезни нервной системы |

1,34E-03 |

0,166 |

2,22E-04 |

31,4 |

|

Болезни системы кровообращения |

2,90E-03 |

0,070 |

2,03E-04 |

28,7 |

|

|

Болезни органов дыхания |

1,03E-02 |

0,018 |

1,86E-04 |

26,3 |

|

|

Болезни крови |

1,54E-03 |

0,042 |

6,47E-05 |

9,1 |

|

|

Прочие |

4,4 |

||||

|

Калининградская область |

Болезни органов дыхания |

5,16E-03 |

0,018 |

9,29E-05 |

52,7 |

|

Болезни уха и сосцевидного отростка |

1,47E-03 |

0,025 |

3,68E-05 |

20,9 |

|

|

Болезни системы кровообращения |

2,98E-04 |

0,070 |

2,08E-05 |

11,8 |

|

|

Болезни глаза и его придаточного аппарата |

1,59E-04 |

0,096 |

1,53E-05 |

8,7 |

|

|

Прочие болезни |

5,9 |

||||

|

Еврейская АО область |

Болезни органов дыхания |

5,03E-04 |

0,018 |

9,06E-06 |

100,0 |

лялся факт, что практически повсеместно риски, формируемые факторами пищевой продукции, были по уровням сопоставимы или даже выше, чем риски, формируемые иными объектами среды обитания.

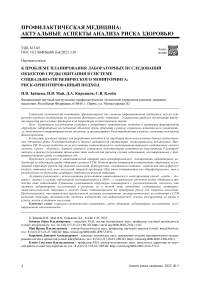

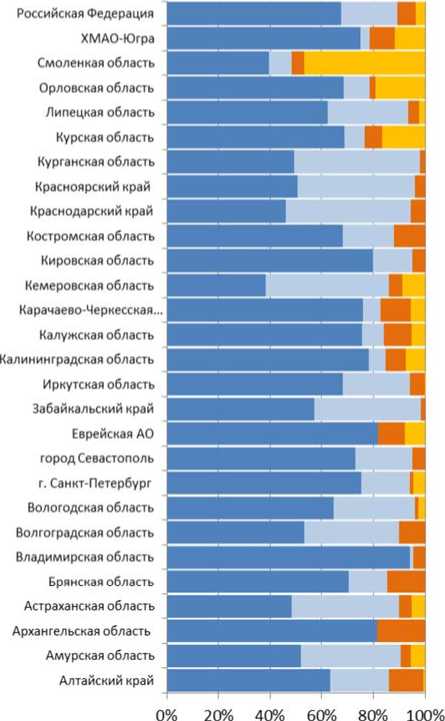

Структура рисков заболеваний, сформированных воздействием негативных факторов внешней среды и пищевой продукции в целом по Российской Федерации и по каждому региону, легла в основу расчета структуры системы лабораторных исследований мониторинга, которая представляется целесообразной на перспективу для решения задач мониторинга и управления рисками здоровью (рис. 2).

Сравнение сложившейся структуры мониторинга с рекомендованной показало, что система лабораторных исследований в регионах не в полной мере адекватна фиксируемый уровням угроз и опасностей и может быть оптимизирована по критериям рисков здоровью.

Важнейшим направлением развития системы социально-гигиенического мониторинга является повышение сбалансированности исследований при усилении доли исследований тех факторов, которые формируют наибольшие риски и угрозы охраняемым ценностям, прежде всего здоровью населения. Такой подход позволяет прогнозировать существенное повышение роли мониторинга как информационной базы принятия управляющих решений по улучшению качества среды обитания и здоровья населения.

Предлагаемые подходы к планированию СГМ в полной мере соответствуют современным тенденциям организации мониторинга объектов окружающей среды, оказывающих негативное влияние на здоровье человека [14, 15]. Систематический анализ последствий изменения качества среды обитания по показателям и критериям рисков для здоровья человека существенно повышает информационную значимость СГМ, обеспечивает определенную гибкость и одновременно научную строгость системы мониторинга [16–18].

Следует отметить, что предлагаемые подходы не исключают того факта, что в структуру мониторинговых исследований могут быть включены и учтены при планировании данные иных ведомств (например, Росгидромета) или организаций (например, независимых лабораторных испытательных центов). Такое возможно при налаженном систематическом межведомственном информационном обмене данными, что, несомненно, расширит аналитические возможности системы в целом и позволит получить новые знания о закономерностях влияния ряда факторов и их сочетаний на человека, более корректно оценивать и прогнозировать риски здоровью.

Рис. 2. Сложившаяся ( а ) и рекомендуемая риск-ориентированная ( б ) структура лабораторных исследований объектов среды обитания в рамках социально-гигиенического мониторинга

Еще одним резервом развития системы инструментальных исследований объектов среды обитания, в том числе для задач сопряженного анализа связей «среда – здоровье», является постепенный переход на автоматизированные средства мониторинга, в том числе с использованием удаленных датчиков и инструментов фиксации параметров объектов в режиме on-line [19, 20]. Автоматизация систем мониторинга позволяет повышать частоту получения, а, следовательно, и полноту данных о состоянии объекта, что не может не сказываться положительно на качестве моделей связи «фактор – ответ». Существенно снижаются затраты на отборы проб (которые нередко сопровождаются удаленными выездами). Автоматизация одних исследований (например, качества питьевых вод) позволит высвободить ресурсы для усиления мониторинга иных объектов среды обитания (например, продукции), что значимо для повышения эффективности СГМ.

Заключение. Предложен алгоритм и математический аппарат планирования структуры лабораторных исследований объектов среды обитания в рамках системы социально-гигиенического мониторинга с учетом критериев риска. Разработанный подход базируется на использовании достоверных общероссийских устойчивых математических моделей связи в системе «среда – здоровье» и учете региональных особенностей загрязнения атмосферного воздуха, питьевых вод, почв поселений и пищевой продукции. Представляется, что приведение структуры лабораторных исследований объектов среды обитания в рамках СГМ в соответствие со структурой рисков здоровью позволит повысить адекватность системы наблюдения как информационной основы принятия решений всех уровней.

Финансирование. Исследование не имело финансовой поддержки.