К проблеме постуральных оценок результатов лечения больных с односторонним укорочением нижних конечностей

Автор: Попков А.В., Долганов Д.В., Попков Д.А.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 3 (21) т.7, 2003 года.

Бесплатный доступ

Методом оптической компьютерной топографии исследованы позные стереотипы адаптации туловища к разновысокости ног у 35 больных до и после оперативной коррекции односторонних укорочений. Установлено, что такой сложноорганизованный многопараметровый предмет изучения, как осанка тела имеет большое число степеней свободы, очень динамичен во времени и зависит от целого ряда внешних и внутренних обстоятельств. В частности, обнаружено, что адаптационные стратегии стереотипов осанки на уровне кинематических элементов туловища определяются не только величиной разновысокости ног, но и зависят от геометрических характеристик физиологической кривизны позвоночника, продолжительности стояния, давности заболевания, срока после лечения и т.д. Поскольку в условиях реального обследования не удается учесть и половины из установленного перечня обстоятельств, формирующих текущий стереотип осанки, процедуры постурального контроля остаются неэффективными, а методы постуральной диагностики не востребованными. Для формирования базовой системы критериев стереотипы осанки должны оцениваться с одновременным контролем вегетативных функций, с использованием принципов обратной связи и при увеличении продолжительности мониторирования.

Оптическая топография, постуральные оценки, ортостатические стереотипы, осанка, разновысокость ног

Короткий адрес: https://sciup.org/146215777

IDR: 146215777 | УДК: 531/534:57+612.7

Текст научной статьи К проблеме постуральных оценок результатов лечения больных с односторонним укорочением нижних конечностей

Визуальная постуральная оценка больных с заболеваниями опорнодвигательной системы одна из первых и наиболее универсальных процедур стационарного и поликлинического осмотра. При всей своей субъективности ее диагностическая значимость в качестве функционального критерия тяжести ортопедической патологии по-прежнему остается высокой, несмотря на все многообразие специализированных средств объективного контроля.

Как это ни странно, но при всей необходимости в диагностической объективизации постуральных оценок идеи их технического воплощения до настоящего времени остаются мало реализованными, а первые разработки и полученные результаты в этом направлении не имеют теоретической платформы и в должной степени не востребованы. На сегодняшний день основная профилактическая селекция детей школьных и дошкольных учреждений, нуждающихся в ортопедической

помощи, по-прежнему осуществляется преимущественно визуальными постуральными оценками и наблюдениями врачей-специалистов. Тем не менее, интегральная оценка позных ортостатических стереотипов технически новыми методами инструментального контроля все больше начинает привлекать специалистов в этой области. В частности, в течение ряда лет отдельными авторами продолжают разрабатываться объективные и безвредные для здоровья средства ранней диагностики сколиоза [1-3]. Из последних наиболее технически перспективных разработок следует отметить метод оптической компьютерной топографии [4], позволяющий в трехмерном пространстве осуществлять постуральный контроль за позвоночником и основными кинематическими элементами туловища обследуемых при стоянии.

В этой связи, по мере освоения оптической компьютерной топографии, мы пытаемся инструментальный постуральный контроль использовать не только с целью диагностики сколиотических деформаций позвоночника, но и применять имеющиеся возможности методики более широко в других отраслях функциональной диагностики опорно-двигательного аппарата[5, 6].

Цель настоящего исследования состояла в изучении возможностей инструментального постурального контроля для объективизации функциональных оценок тяжести заболеваний опорно-двигательной системы, а также для объективизации результатов консервативного и оперативного лечения ортопедических больных.

Материал и методы исследования

В ортостатике до и после оперативного устранения укорочений нижних конечностей методом оптической компьютерной топографии обследованы 35 детей и подростков в возрасте от 5 до 16 лет. Имеющаяся в ортостатике разновысокость ног (от 2 до 18 см) врожденной этиологии при обследовании больных компенсировалась специальными деревянными подставками различной высоты.

Методика обследования заключалась в получении подробной информации о дорсальной поверхности туловища пациента в форме оптического сигнала при стоянии с компенсацией и без компенсации имеющегося укорочения. Для этого обследуемых размещали на фоне эталонной плоскости, параллельно ее поверхности в специальном перемещаемом установочном месте с обязательной установкой пяток на одинаковом расстоянии от эталонной плоскости. В зависимости от размеров тела обследуемого установочное место с пациентом перемещалось в зону наилучшей видимости исследуемой поверхности через объектив телевизионной камеры. Рельеф обследуемой поверхности преобразовывался телевизионной камерой в оптический сигнал после проецирования слайд-проектором сбоку на эту поверхность вертикально ориентированных светлых и темных полос одинаковой ширины. Спроецированное на дорсальную поверхность туловища пациента изображение полос деформировалось в поперечном направлении пропорционально форме рельефа, что позволяло регистрировать телевизионной камерой исследуемый ландшафт с высокой степенью точности. Привязка анализируемой поверхности к анатомическим ориентирам и костным структурам скелета, дополнительно помечаемым специальными маркерами квадратной формы (4*4мм) из светоотражательной пленки, позволяла достаточно точно оценивать ориентацию и взаимное расположение отдельных частей туловища в пространстве. После компьютерной цифровой обработки изображений поверхности туловища параметры и пространственные характеристики наиболее информативных элементов позвоночника и тела схематично представлялись во фронтальной, сагиттальной и горизонтальной проекциях с цифровым представлением их основных параметров в нормированном виде. Полученное в виде оптического сигнала изображение исследуемой поверхности пациента сохранялось в исходной и обработанной формах в базе данных. При повторном топографировании предыдущие результаты обследований свободно извлекались из архива и использовались для сравнительного анализа .

Результаты исследования и обсуждение

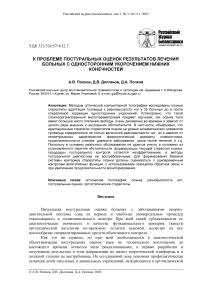

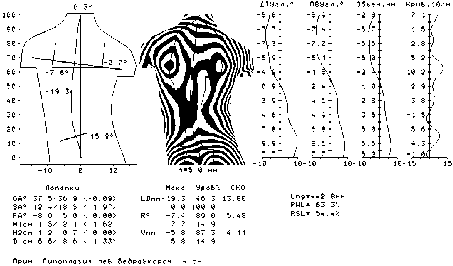

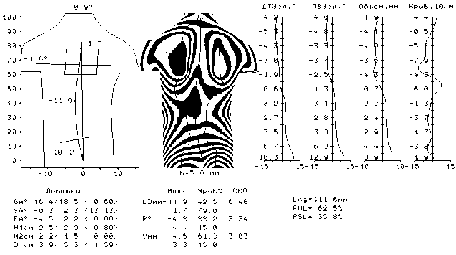

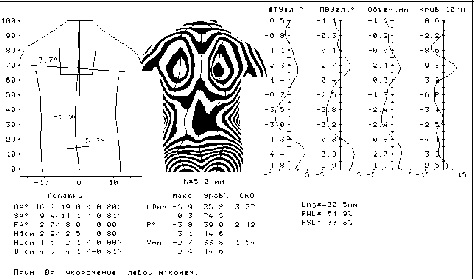

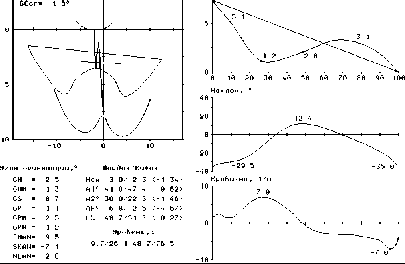

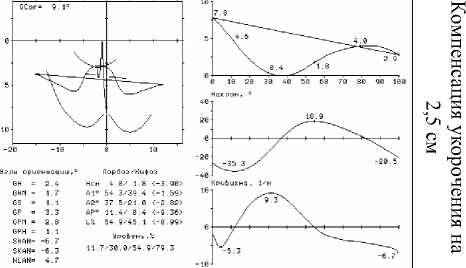

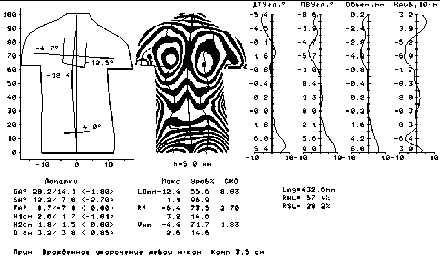

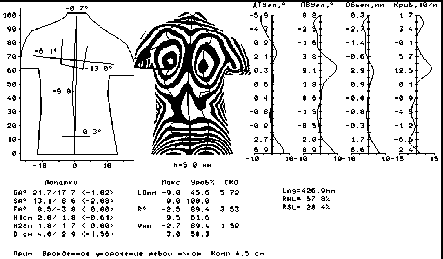

Результаты проведенных обследований показали, что после оперативного удлинения укороченной конечности и устранения разновысокости ортостатический стереотип осанки обследованных пациентов не восстанавливался до полной гармонии (рис. 1). Во всех наблюдениях оставалось С- или S-образное искривление позвоночника, перекос таза и латеральный наклон туловища во фронтальной проекции. Объяснения сохраняющихся нарушений в осанке неполнотой устранения имеющейся разновысокости также оказались несостоятельными, поскольку даже в отдаленные сроки после лечения с идеальным результатом оперативной коррекции укорочения сохранялись остаточные признаки ранее сформированного к разновысокости ног ортостатического стереотипа осанки.

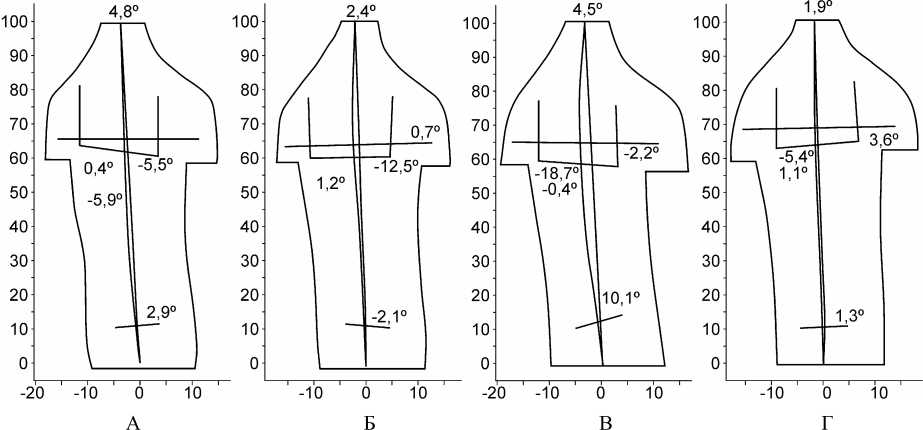

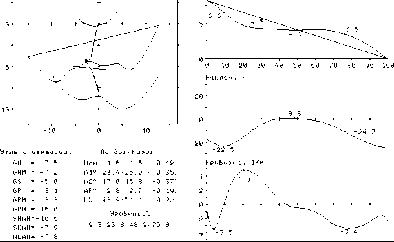

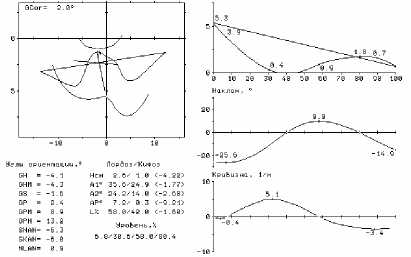

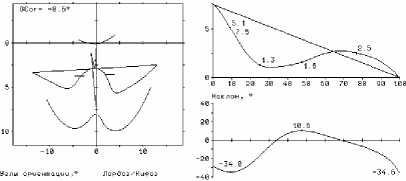

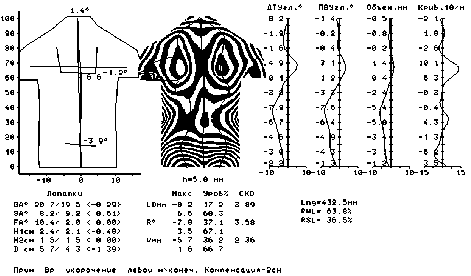

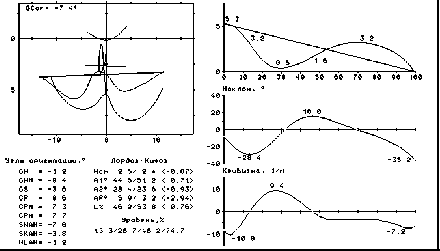

На представленных схемах (рис. 2) характерное С-образное искривление позвоночника наблюдалось и сохранялось в течение всего трехминутного мониторинга. Кроме того, наблюдения за стереотипами осанки у больных до оперативного удлинения конечности при посантиметровой компенсации имеющихся укорочений также показали, что в ортостатике при устранении разновысокости ног стереотипы осанки далеко не восстанавливаются до предполагаемой гармонии.

Рис. 1. Топографические схемы осанки туловища во фронтальной плоскости у больного Б. 9 лет с врожденным укорочением правой нижней конечности на 8 см после ее оперативного удлинения: А – через два месяца после снятия аппарата без подставок, Б – через два месяца после снятия аппарата с подставкой под левую ногу высотой 1 см, В – через один год после снятия аппарата без подставок, Г – через один год после снятия аппарата с подставкой под левую конечность высотой 2 см.

Рис. 2. Топографические схемы осанки туловища больного Ч. во фронтальной, сагиттальной и горизонтальной проекциях через четыре года после оперативного удлинения левого бедра на 5 см .

|

Нс м |

2.7/ 2.7 <-0.02> |

|

А1° |

37.9/38.4 < 0.07> |

|

А2° |

26.1/26.5 < 0.07> |

|

АР° |

4.7/ 4.4 <-0.26> |

|

LK |

50.9/49.1 <-0.17> |

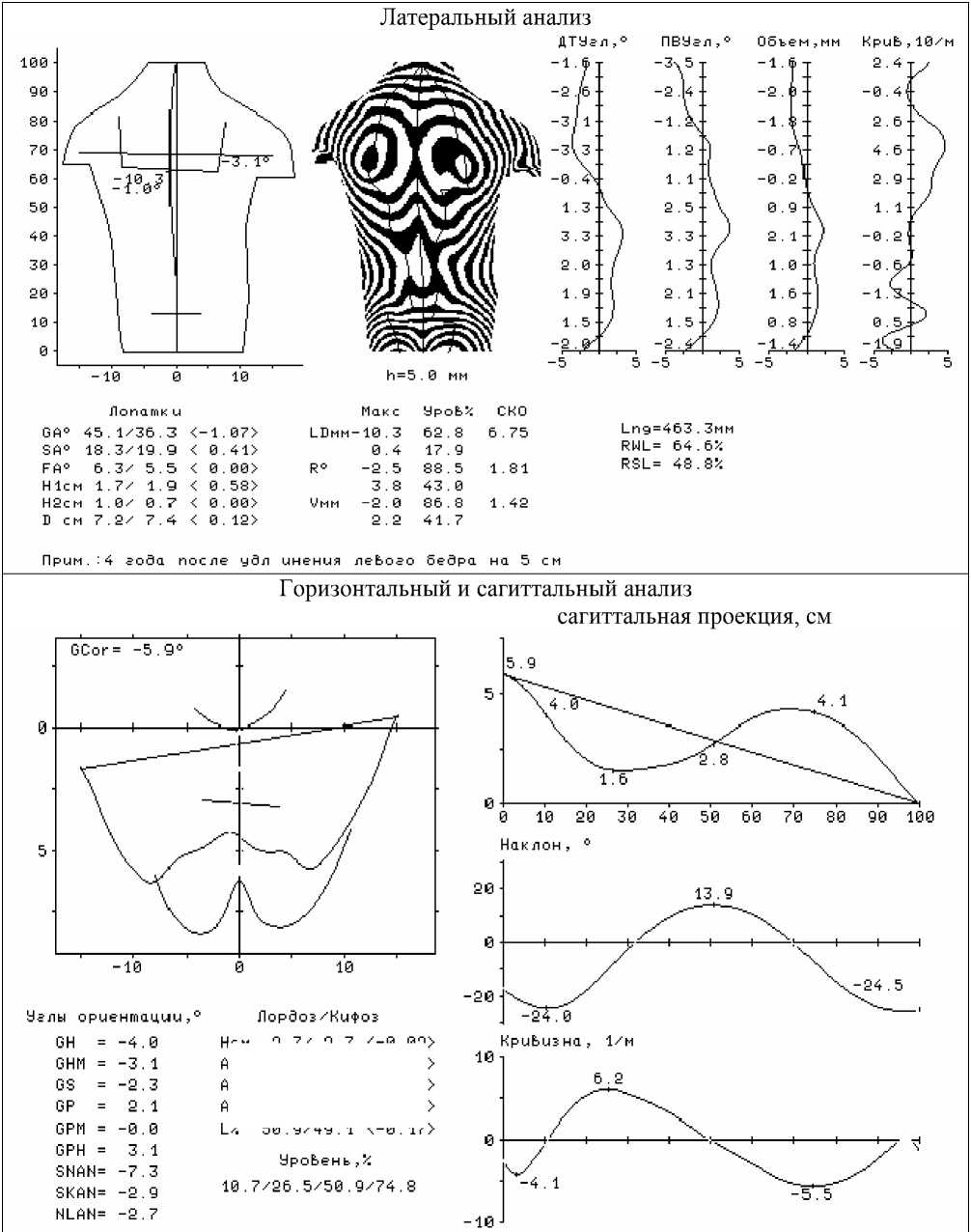

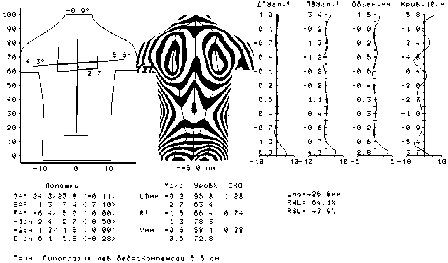

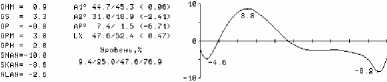

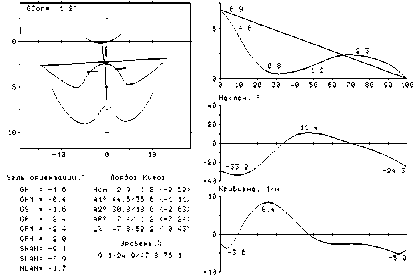

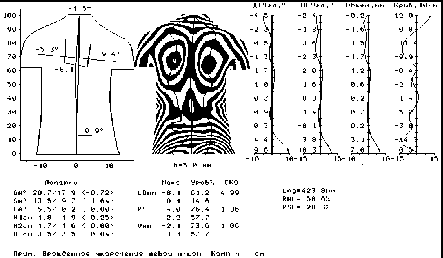

Рис. 3. Топографические схемы осанки туловища во фронтальной плоскости у больного Я. 14 лет с врожденным укорочением правой нижней конечности на 6 см при различной степени компенсации укорочения

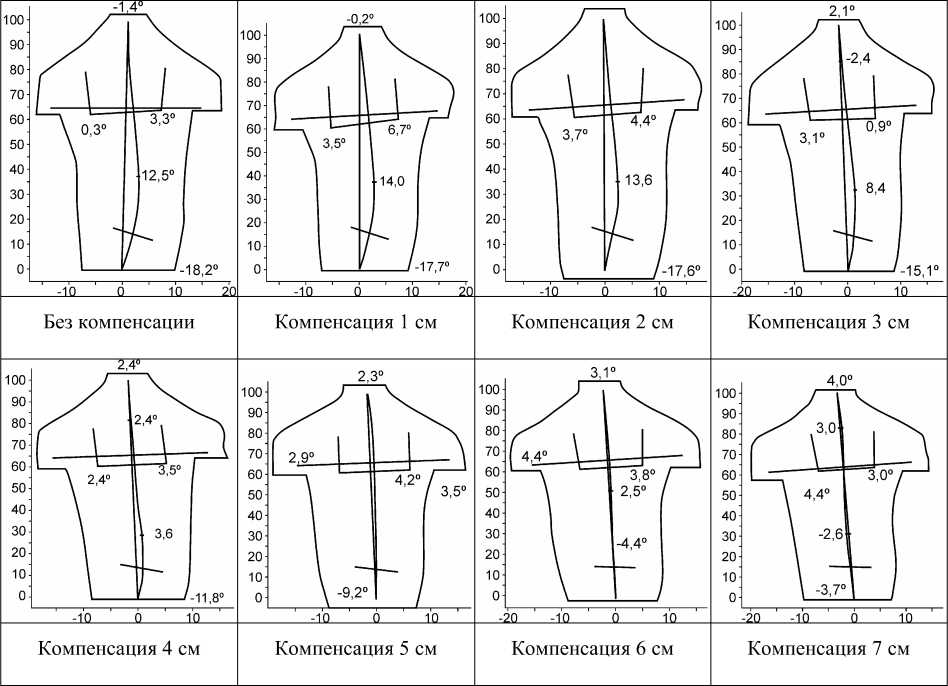

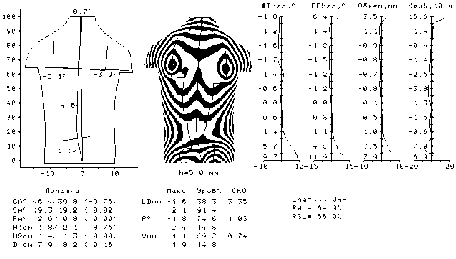

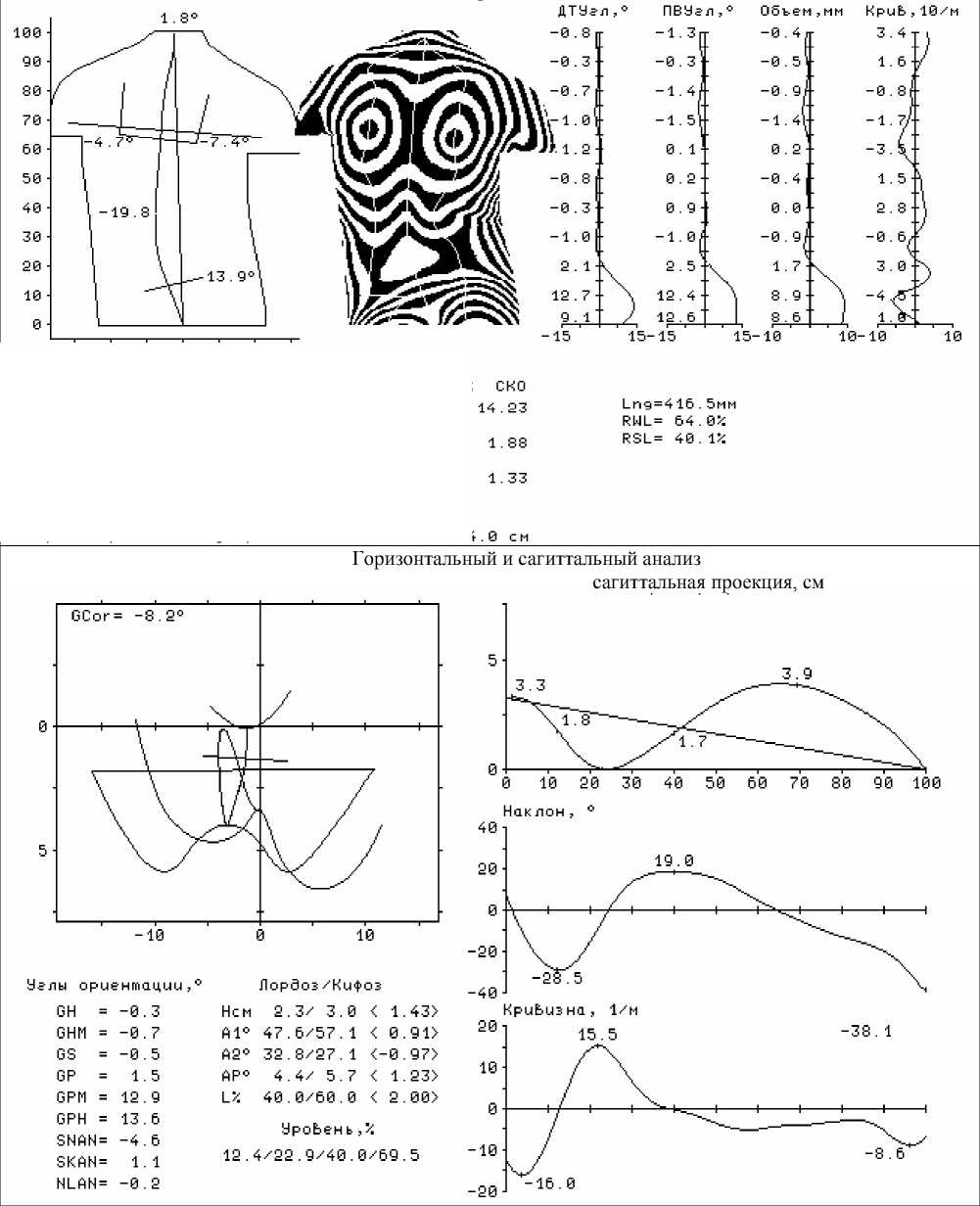

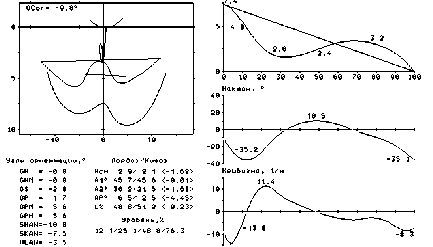

Представленные на рисунке схемы осанки иллюстрируют, как по мере устранения прекоса таза снижается устойчивость и увеличивается боковой наклон туловища тела (рис. 3). Следует также отметить, что в зависимости от индивидуальных особенностей обследуемых пациентов доминирующими звеньями адаптации осанки к разновысокости ног могут быть различные кинематические элементы позвоночника и туловища. Посантиметровая компенсация разновысокости у детей с односторонним укорочением нижних конечностей показала (рис. 4), что приспособительные изменения в осанке зачастую корректируются и физиологической кривизной позвоночника. В случае представленном на топограммах (рис. 4) следует отметить, что без компенсации укорочения физиологическая кривизна позвоночника сбалансирована (высоты дуг лордоза и кифоза почти одинаковы), при компенсации укорочения на 3,5 см доминирует кифоз, а при компенсации уже на 4 см – лордоз. При компенсации укорочения с полным выравниванием таза во фронтальной плоскости хоть и в меньшей степени, но также доминирует лордоз.

Оказалось, что геометрические характеристики физиологитческой кривизны позвоночника имеют важное значение при адаптации стереотипов осанки к разновысокости. Так, в зависимости от формы и характера физиологической кривизны приспособительные изменения в осанке реализуются преимущественно на том или ином кинематическом элементе туловища.

Латеральный анализ

Горизонтальный и сагиттальный анализ

сагиттальная проекция, см

GCor = -5.6»

сагиттальная проекция, см

сагиттальная проекция, см

сагиттальная проекция, см

Рис. 4. Топографические схемы осанки туловища больного К. 10 лет с гипоплазией левого бедра при различной степени компенсации укорочения

Латеральный анализ

Горизонтальный и сагиттальный анализ

сагиттальная проекция, см

GH = -1.9 Нем 2.9/ l.B <-S.28> КриЬизна, 1/м

сагиттальная проекция, см

сагиттальная проекция, см

сагиттальная проекция, см

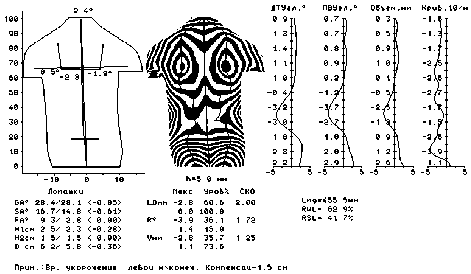

Рис. 5. Топографические схемы осанки туловища больной Ч. 10 лет с врожденным укорочением левой нижней конечности при различной степени компенсации укорочения

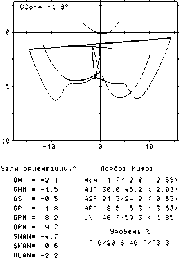

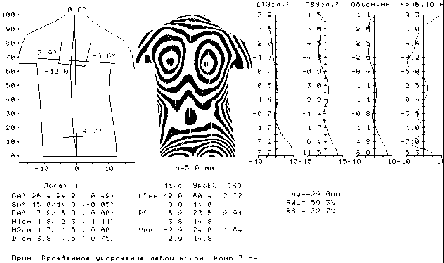

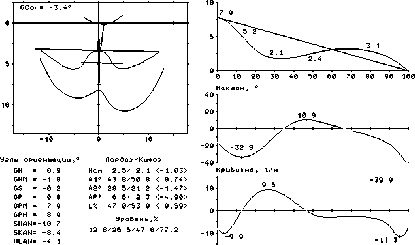

При доминировании у обследуемых лордоза (индекс асимметрии высот лордоза к кифозу не больше –2) компенсаторные “С-образные” искривления позвоночника возникали, как правило, в поясничной области на стороне укорочения, а наблюдаемые приспособительные изменения в осанке затрагивали преимущественно тазовый пояс. При этом наряду с изменениями ориентации таза во фронтальной плоскости наблюдались еще более существенные его ротации в горизонтальной проекции. На представленных топограммах (рис. 5) с увеличением степени компенсации укорочения наклон таза во фронтальной плоскости с положительных значений переходит в отрицательные в целом на 9,2?, а ориентация таза (с учетом коррективного поворота дорсальной поверхности туловища) в горизонтальной проекции с положительных значений изменялась до отрицательных в общей сложности на 13,6 градуса.

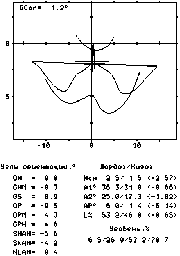

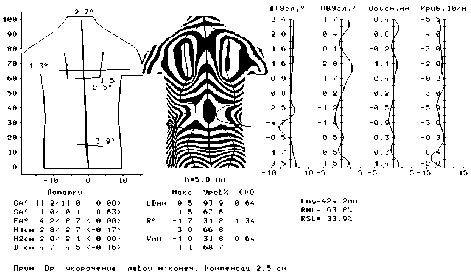

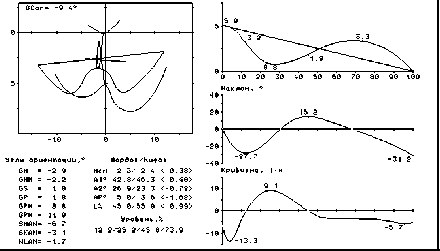

У больных со сбалансированной физиологической кривизной позвоночника (индекс асимметрии высот лордоза к кифозу в диапазоне значений от –2 до +2) латеральные компенсаторные искривления наряду с “С-образной” формой принимали и “S-образный” вид и локализовались, преимущественно, в грудном и грудопоясничном отделах позвоночника (рис. 6). При этом сопутствующие приспособительные изменения в горизонтальной ориентации таза при компенсации укорочения были выражены меньше, а аналогичные изменения в плечевом поясе заметно доминировали.

Поэтому с увеличением степени компенсации укорочения у обследованных детей и подростков модуль среднего угла скручивания между тазовым и плечевым поясами однонаправлено снижался. В представленном случае (рис. 6, 7) упомянутая величина с 13,6? уменьшилась до 5,6?. Фронтальные изменения кинематических элементов у больных со сбалансированной физиологической кривизной позвоночника были более предсказуемыми, однако, в ряде случаев при посантиметровой компенсации укорочения у больных со сбалансированной физиологической кривизной позвоночника существенно менялось соотношение между лордозом и кифозом (рис. 4, 7).

Успешнее всего стереотип осанки после оперативного лечения прогнозировался у детей с гиперкифозным типом конфигурации позвоночника. За исключением латеральных наклонов туловища (рис. 3) компенсация укорочения у больных детей с доминированием дуги кифоза более однозначно восстанавливала ориентацию таза во фронтальной и горизонтальной плоскостях, меньше всего сопровождалась скручиванием туловища и перекосами тела в плечевом поясе.

Следует также отметить, что наблюдаемые позные стереотипы в ортостатике очень динамичны не только в процессе адаптации осанки туловища к разновысокости ног. Благодаря пролонгированному топографическому мониторингу удалось установить, что у большинства обследуемых между установочным и привычным стереотипами осанки выявляются достаточно существенные отличия, имеющие зачастую и важное диагностическое значение.

Подытоживая результаты проведенного исследования, следует отметить, что такой сложноорганизованный многопараметрический предмет изучения, как осанка тела имеет большое число степеней свободы, очень динамичен во времени и зависит от целого ряда внешних и внутренних обстоятельств.

Так, в процессе адаптации к разновысокости доминирующим фактором, определяющим позный стереотип в ортостатике, оказались геометрические характеристики физиологической кривизны позвоночника. В зависимости от характера, продолжительности и высоты дуг физиологических искривлений позвоночника определялся уровень и кинематический элемент туловища, участвующий в стратегии формирования стереотипа осанки.

Латеральный анализ

Рис. 6. Топографические схемы осанки туловища больной У. с врожденным укорочением левой нижней конечности на 4 см во фронтальной, сагиттальной и горизонтальной проекциях без компенсации укорочения

|

-10 ' |

0 ' 10 |

h = |

5.0 мм |

|

|

GA° |

Лопатки 35.0/29.2 |

<-0.91> |

Мак с LDmm-19 .8 |

УроЬК 39.0 |

|

SA° |

19.0/15.1 |

<-1.14> |

0 . 1 |

98 . б |

|

FA° |

2.9/ 6.8 |

< 0.00> |

R° -1.9 |

74.4 |

|

HIcm |

1.8/ 1.8 |

< 0.10> |

8.9 |

14.7 |

|

H2cm |

1.1/ 1.1 |

< 0.00> |

Умм -1.6 |

73.0 |

|

D cm |

5.6/ 5.1 |

<-0.54> |

б . 2 |

14.7 |

|

Прим |

.:Врожденное укорочение леЬой н |

хк он 4 |

||

Латеральный анализ

Горизонтальный и сагиттальный анализ

сагиттальная проекция, см

сагиттальная проекция, см

сагиттальная проекция, см

сагиттальная проекция, см

Рис. 7. Топографические схемы осанки туловища больной У. 13 лет с врожденным укорочением левой нижней конечности при различной степени компенсации укорочения

При изучении ортостатических стереотипов в отдаленные сроки после оперативной коррекции укорочений доминирующими причинами недовосстановления гармоничной осанки оказывались позные аномальные элементы, сохранявшиеся от ранее сформированных стереотипов к измененной биомеханике конечностей.

Кроме того, при проведении пролонгированного мониторинга выявлено существенное влияние на ортостатический стереотип еще и внешних обстоятельств. При продолжительном (5-10-минутном) топографическом наблюдении либо при специальном отвлечении внимания обследуемых от выполняемой деятельности установочные позные стереотипы изменялись до привычных стереотипов осанки. При этом отличия между установочным и привычным стереотипами осанки у некоторых обледуемых были существенными.

К упомянутому перечню факторов, оказывающих непосредственное влияние на ортостатический стереотип осанки в реальном масштабе проводимых обследований, можно без колебаний причислить и фенотипические проявления функциональных асимметрий [7].

Проведенные ранее исследования [8-10] показали, что наряду с ортопедической патологией не менее существенное влияние на опорные реакции в ортостатике оказывает степень и сторона функционального доминирования. Поскольку опорные реакции при поддержании функции равновесия тела достаточно тесно коррелируют с текущими параметрами кинематических элементов туловища [11], то число неизвестных переменных, реально и потенциально определяющих регистрируемый стереотип осанки, приближается к критическому уровню полной неопределенности. Во всяком случае, в условиях реального обследования не удается учесть и половины из перечисленного перечня обстоятельств, определяющих текущий позный стереотип. Видимо, по этой причине эффективное прогнозирование стереотипов осанки для диагностики состояний опорно-двигательной системы на сегодняшний день остается невозможным, а разработки принципов и методов постурального контроля сохраняются на эмпирическом уровне, остаются без должного технического совершенствования и соответствующего теоретического развития.

Тем не менее, по результатам уже проведенных исследований [12] можно констатировать, что наблюдаемые у больных с патологией опорно-двигательного аппарата позно-соматические стереотипы имеют типологические свойства, зависят от характера патологии, особенностей конституции тела и давности заболевания. В то же время физиологические механизмы позно-соматической организации всего многообразия ортостатических стереотипов, их функциональная целесообразность и компенсаторно-приспособительная природа в большинстве своем не выяснены. Непонятны и не предсказуемы закономерности перехода одних стереотипов осанки в другие. Отсутствуют эффективные средства и методы для формирования стереотипов с заданными приспособительными и функционально-полезными свойствами.

В связи с выше изложенным можно утверждать, что на сегодняшний день система постуральных оценок для диагностики состояний осанки и функционального статуса опорно-двигательной системы не сформирована. Не отработаны стандартные режимы наблюдения, продолжительность мониторинга, информативные функциональные пробы, надежные диагностические критерии. Отсутствуют классификации стереотипов осанки по тяжести соматических и функциональных нарушений опорно-двигательной системы, по этиологии и патогенезу заболевания, по соматотипам и компенсаторно-приспособительным возможностям опорнодвигательной системы. Отсутствие перечисленных посылок методического и методологического характера затрудняет постуральный контроль и за результатами оперативного лечения больных с ортопедической патологией.

На сегодняшний день можно с уверенностью утверждать, что без четкой системы постуральных оценок адекватная и объективная интерпретация позно-соматических изменений как результата оперативного лечения больных с ортопедической патологией просто невозможна. В то же время для быстрого и качественного формирования систем и критериев постурального контроля ортостатические стереотипы осанки тела должны изучаться комплексно с одновременным контролем вегетативных функций, с использованием принципов обратной связи и при увеличении продолжительности мониторирования.

Выводы

-

1. Технические возможности оптической компьтерной топографии позволяют объективно контролировать пространственную ориентацию кинематических элементов туловища и интегрировать количественные характеристики их пространственного расположения в виде схем соответствующих текущим позным стереотипам осанки.

-

2. Выходные топографические схемы туловища не дают абсолютно полного представления о позном стереотипе осанки тела, вместе с тем в трехкоординатном пространстве они характеризуются по 68 параметрам, каждый из которых в конкретной ситуации имеет вполне определенное функциональное и компенсаторноприспособительное значение.

-

3. Из-за отсутствия общепринятых технических средств и методов постурального контроля на сегодняшний день не существует эффективной системы диагностических критериев и постуральных оценок состояния опорно-двигательной системы. Это значит, что между множеством позных стереотипов осанки туловища, например, определяемых топографически и множеством позных стереотипов осанки туловища, определяемых функционально, не установлено достоверное соответствие.

-

4. Для формирования базовой системы оценочных критериев стереотипы осанки должны оцениваться с одновременным контролем вегетативных функций, с использованием принципов обратной связи и при увеличении продолжительности мониторирования.