К проблеме развития профессионального самосознания студентов

Бесплатный доступ

Статья посвящена развитию профессионального самосознания как основы формирования компетенций студентов вузов для обеспечения самостоятельности в учебном процессе и успешной интеграции в социум.

Профессиональное самосознание студентов, рефлексия, компетенции, компетентностный подход в обучении

Короткий адрес: https://sciup.org/148102076

IDR: 148102076 | УДК: 159.9

Текст научной статьи К проблеме развития профессионального самосознания студентов

° Концептуальной основой современного образования является компетентностный подход. Он зафиксирован директивно и предписан для высшего профессионального образования (ВПО) «Концепцией модернизации российского образования». Компетентностный подход в психологии созвучен с личностным подходом в части, ориентированной на учет и формирование личностных, значимых для общества качеств.

Новая компетентностная концепция достаточно гармонично вписывается в Конституцию Российской Федерации как правовую основу профессионального обучения, закон Российской Федерации об образовании от 29.12.2012 года №273-ФЗ и его редакцию от 03.02.2014года №11-ФЗ, нормативные правовые акты Российской Федерации в области образования. В них под образованием понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения обучающимся установленных государством образовательных уровней.

В пункте 1 Статьи 3 «Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования» государственная политика в области образования характеризуется гуманистическими принципами образования, приоритетом общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитанием гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. В соответствии с Пунктом 1 Статьи 12 «Образовательные программы», содержание образования должно обеспечивать формирование и развитие личности в соответствии с принятыми в

Кочнева Любовь Валентиновна, кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии, психологии и

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.

Компетентностный подход предполагает формирование компетенций как факторов, влияющих на эффективность профессиональной деятельности, и компетентности. Компетентность как высший компонент личности интегрирует в себе характеристику деловых и личностных качеств специалистов, отражающую уровень знаний, умений и навыков, опыта, достаточных для осуществления определенного рода деятельности, принятия решений и достижения намеченной цели.

Сегодня в вузах актуальны методы обучения и воспитания, связанные с формированием у студентов компетентности. Отечественные психологи (А.Л.Андреев, В.А.Болотов, А.Б.Звездова, Е.Ф.Зеер, И.А.Зимняя, В.Г.Орешкин, В.В.Сериков и другие), рассматривая «компетентность», ориентируют преподавателей вузов на формирование у студентов мотивационной, поведенческой, социальной, этической и некоторых других составляющих профессионала. Поэтому активные методы обучения и воспитания ориентированы не только на усвоение и воспроизведение студентами информации, но и на инициативность, самостоятельность, гражданственность, коммуникативность, активность, связаны с развитием профессионального самосознания студентов.

Самосознание представляет важный аспект социализации личности. Оно предполагает не только формирование жизненных ценностей, но и личностного отношения к ним, внутреннего знания и оценивания своих состояний, особенно в проблемных ситуациях, видения жизненных перспектив.

Целенаправленное развитие самосознания ориентирует на понимание жизни, ее смысла, на рассуждения о предназначении человека, на осмысление «Я», пробуждающее активность души, нравственность.

Профессиональное самосознание в отечественной психологии рассматривается в рамках самосознания личности и представляет процесс осознанного отношения к себе как профессионалу в контексте поиска профессионального предназначения и смысла жизни. Содержательные составляющие профессионального самосознания включают профессиональные самопознание, самооценку, самовоспитание и самоконтроль. То есть предполагает самостоятельную, специальную работу над собой. Эта работа включена и тесно связана с профессиональным образованием и саморазвитием. Конечно, профессиональное самосознание стимулирует формирование профессионала, гражданина, интегрированного в современное общество. Но, прежде всего, оно ориентирует на формирование духовно-нравственной личности, творчества в профессиональной деятельности, актуализацию потенциалов социальной активности (А.А.Ворона, Д.В.Гандер, А.Г.Ка-раяни, П.А.Корчемный, В.А.Пономаренко, В.Д.Шадриков, В.Т.Юсов и др.).

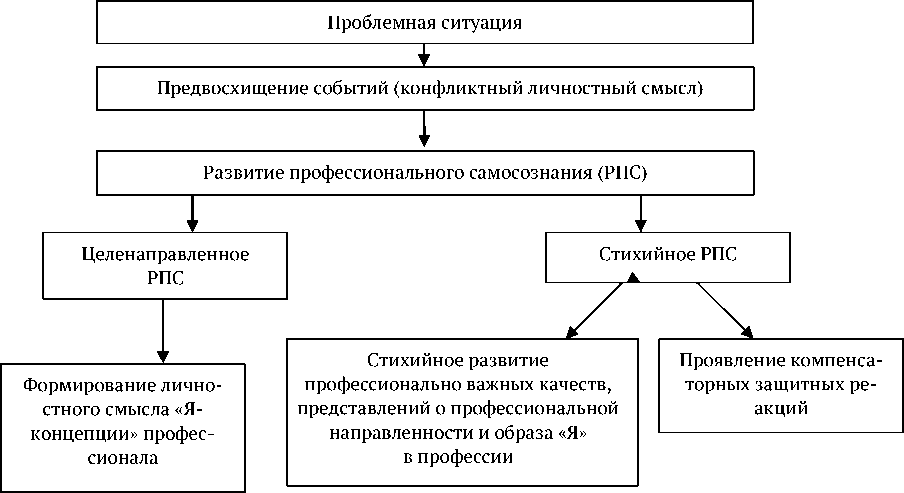

Развитие профессионального самосознания актуализируется в проблемной ситуации , в комплексе противоречий отношений «требования профессии – возможности и потребности челове-ка» 1 . Как проблемную (или проблемно-конфликтную) рассматривают ситуацию, требующую принятия решения в связи с возникающим противоречием. Точнее, проблемная ситуация требует новых неизвестных решений, а не выбора из существующих альтернатив. Это своего рода вариативное единство, синтез специфики внешних обстоятельств и внутренних ресурсов-возможностей человека, «порождающих» акцентирован-ность на тех или иных аспектах проблемной ситуации (предметно-деятельност-ных, ценностных, рефлексивных и пр.), являющихся ведущими, наиболее актуальными в данный момент для конкретного человека.

Противоречия в ситуации «требования профессии – возможности и потребности человека» 2 , сопровождающиеся предвосхищением событий, могут порождать конфликт личностного смысла. По мнению Е.А.Климова, такие ситуации возможны при потенциально конфликтном взаимодействии субъектов и разных подсистем профессиональной среды 3 .

Разрешение противоречий «упрощает» сформированная «Я-концепция» профессионала. Сформированная «Я-концепция» может быть расценена как результат процесса развития профессионального самосознания. Она является следствием согласования требований и условий профессионального обучения и важнейшей потребности субъекта деятельности, реализующейся в рефлексии личностных профессионально важных качеств, представлений о профессиональной направленности и образа «Я» в профессии. По сути, это система представлений о себе как профессионале, профессиональном предназначении. Как целостное психологическое образование оно включает конкретные установки и ориентации в отношении профессиональных ценностей и перспектив, личных отношений и оценок собственного опыта, а также собственные притязания, реализуемые (нереализуемые, частично реализуемые) в избранном труде.

Структурно-детерминационая схема взаимосвязи проблемной ситуации с возможными исходами развития самосознания может быть представлена следующим образом (рис.1.1).

Отсутствие целенаправленного развития профессионального самосознания, пренебрежение им, стихийное его развитие диктует неопределенность в развитии профессионально важных качеств, представлений о профессиональной направленности и образа «Я» в профессии и может приводить в проблемной ситуации к проявлению компенсаторных защитных реакций, дополнительным сложностям в ее разрешении.

Развитие профессионального самосознания зависит от многих факторов, являющихся источником деятельности по развитию самосознания и обусловливающих результат. Безусловно, это психолого-педагогические воздействия как внешние условия, лежащие в основе деятельности нового вида. Особо отметим внутренние условия. К ним, прежде всего, отнесем рефлексию профессионального становления, обеспечивающую профессиональную идентификацию, понимание требований социальной действительности, а также осознанное формирование профессиональнопсихологических качеств.

Рис. 1.1. Развитие профессионального самосознания в зависимости от способа его организации

Научно обоснованные данные по этой проблеме позволяют выработать адекватные технологии диагностики профессионального самосознания студентов и успешности его развития в обуче-нии 4 . Профессиональное обучение психологами относится к совместной деятельности по усвоению профессионального опыта человечества, результатом которой являются изменения в психике, создающие условия для выполнения деятельности нового вида.

Один из главных психологических результатов учебно-профессиональной деятельности – формирование у студентов профессионального сознания и мышления гражданина для интеграции в современное общество, развитие духовнонравственных качеств личности. Элементами учебно-профессиональной деятельности являются профессиональное обучение и неразрывно связанное с ним воспитание профессионала. Воспитание профессионала – специальная работа профессорско-преподавательского состава, направленная на формирование у студентов убеждений, нравственных норм, качеств гражданственности, инициативности, самостоятельности в принятии решений и ответственности за их результаты, других качеств личности, предусмотренных получаемым образованием.

Эта работа связана с формированием физической, интеллектуальной и духовной линий разви- тия человека (Б.Ливехуд). Не секрет, что часто обнаруживаются перекосы различных линий этого развития. Психологи отмечают, что человек очень быстро созревает как организм, овладевает интеллектуальной стороной, но гораздо сложнее обстоит дело с нравственной, гражданственной составляющей. Проблема создаваемых таким образом «перекосов» в развитии (целеустремленное развитие духовной составляющей) остается в стороне, а смещение интересов исследователей происходит на описание других составляющих развития личности (Н.С.Пряжников и др.). Сегодня особое значение в современной России играет именно нравственное воспитание профессионала. В вузовском образовании при компетентностном подходе важная роль отведена развитию профессиональных способностей и компетенций.

Современные отечественные словари трактуют способности в традициях, заложенных Б.М.Тепловым, как «индивидуально-психологические особенности, определяющие успешность деятельности или ряда деятельностей, несводимые к знаниям, умениям и навыкам, но обусловливающие легкость и быстроту обучения новым способам и приемам деятельности» 5 . Так же способности рассматриваются Д.Н.Завалишиной, Е.А.Климовым А.В.Петровским и другими.

Для определения способностей интересно выделение В.Д.Шадриковым духовных способностей: «Если способности проявляются в деятель- ности, то духовные способности определяют поступок. Если при рассмотрении способностей мы имеем дело с субъектом деятельности, то в духовных способностях проявляется личность, можно сказать даже более – духовные способности составляют сущность индивидуальности че-ловека...»6.

Развитие способностей в профессиональном обучении в отечественной психологии труда принято рассматривать как развитие профессионально важных качеств . Выделяют пять групп таких качеств: физиологические, психофизиологические, физические, личностные и интеллектуальные, где личностные и интеллектуальные развиваются на основе рефлексивного и духовного сознания обучаемых. Духовное сознание, духовность выступает как фактор надежности, стрессоустой-чивости и эффективности профессиональной деятельности. Духовность может выступать как особая внутренняя культура человека, его профессиональная зрелость (Б.С.Братусь, А.А.Ворона, Д.В.Гандер, В.П.Зинченко, В.А.Пономаренко).

Понятие духовности с позиции научного знания включает в себя смысл жизни, свободу, совесть, счастье, высшие нравственные ценности и чувства, высшие интересы, идеи, верования. Смысл жизни отражает жизненную концепцию человека, осознанный и обобщенный принцип его жизни. Он зависит от реальных достижений, от реальной способности выразить себя в формах жизни. «...Смысл жизни, – пишет К.А.Абуль-ханова-Славская, – это не только будущее, не только перспектива, но и мера достигнутого человеком, оценка достигнутого своими силами по существенным для личности критериям» 7 .

Начало свободы в человеке является важнейшей темой для воспитания индивидуальности (Б.П.Вышеславцев, Е.И.Кузьмина). В тоже время должна быть видна четкая грань между свободой и вседозволенностью (В.В.Зеньковский). Связь свободы с добром неразделимы в воспитании. Достижение осознания этого лежит в основе и целостного, и гармонического саморазвития личности в процессе получения высшего профессионального образования, неразрывно связанного с воспитанием ориентира на профессиональное долголетие, с практической деятельностью по самосозиданию, самоопределению, духовному росту. Без него невозможно достижение величия личности. «В этом смысле можно охарактеризовать духовность как практическую (не утилитар- ную) деятельность...» 8, как необходимость для человека и общества.

Студент, как и любой член общества, является носителем социального качества этого общества. Важную роль в его формировании играет личность преподавателя. Ситуация зачастую требует от преподавателя высокой культуры и деликатности, умения найти гармонию между природой индивида и вторично созданной общественной сущностью в своих подопечных. В.Д.Шадриков считает, что понятие долга, являясь в сущности «общественно значимым», действительным становится тогда, когда оно «личностно значимо» для человека, когда несоблюдение нравственных и гражданских норм он осознает как свою ущербность. Личностная значимость возникает при сформированности определенных ценностей, а при осознанности их можно говорить о самостоятельности и свободе специалиста и гражданина. Под свободой понимается возможность самоуправления своим поведением, развитие личностных качеств (мировоззрения, характера, способностей, самосознания), которые предопределяют поступки человека.

В этом смысле стоит отдельно отметить роль воспитания в высшем профессиональном образовании. В.А.Пономаренко обращает внимание на разницу в подходах к обучению и воспитанию при одинаковых по содержанию, но разных по духу задачах. Для реализации задачи воспитания, воспитания духовности в человеке, знания выступают как средство для достижения цели. Цель представлена здесь как обучение доброте, справедливости, пониманию красоты, как освоение чувства слияния с природой, умение приносить счастье и добро окружающим. Если все это представлено в человеке только лишь в виде знаний – это становится категорией образования, а если в виде ядра личности – то это категория человеко-ведческая, и в этом случае знания приобретают личностный нравственный смысл. Воспитательной идеей может выступить стремление к высшему сознанию, к культуре общения и понимания человека человеком 9 .

Качественно иной проблемный вопрос представлен в виде ценностей и осознанности будущей профессиональной деятельности с точки зрения ее долговременной перспективы, смыслообразующих мотивов и целей личности будущего профессионала в масштабе его профессионально- го и жизненного пути. В этом случае важно понимание полезности для развивающейся личности сочетания профессионально обусловленных норм и социально одобряемого поведения с его образом «Я-профессионал», значимыми для него ценностями в контексте его профессионального пути.

В целом, уровень и характер проблемности профессионального обучения задаются воздействием противоречий, обусловленных внешне (между человеком и социально обусловленной средой) и внутренне (между различными компонентами психической структуры профессионального самосознания), а также способностью осознания студентами психологических условий развития профессионального самосознания в обучении. Детерминанты развития профессионального самосознания студентов, проходящих обучение в вузе, представлены на рис.1.2.

В развитии профессионального самосознания можно выделить три психологических аспекта: когнитивный, рефлексивный и операциональный. Когнитивный аспект отражает способность познания себя как профессионала, своего профессионального предназначения в контексте профессионального пути. Рефлексивный аспект выражает способность к осознанию личностного смысла возможных образов «Я», прогнозированию изменения ситуации и поведения других субъектов профессиональной деятельности в зависимости от собственных действий, связанных с осуществлением целей и задач профессионального развития. Операциональный аспект отражает способность осуществлять личностный выбор профессионального поведения и понимать совокупность ожиданий их проявления.

Противоречия как детерминанты развития профессионального самосознания студентов, проходящих обучение в вузе

Внутренне обусловленные между различными компонентами психической структуры: когнитивным, рефлексивным, операциональным

Внешне обусловленные между человеком и социальнопрофессиональной средой

Внутренние усл.: рефлексия профессиональн становления

Проблемные ситуации

Обусловленные противоречиями и акцентированные в когнитивном, рефлексивном и операциональном плане трудности профессионализации

Внешние усл.: психолого-педагогическ. воздействия

Развитие профессионального самосознания процесс сознательного изменения личностного значения профессиональной «Я-концепции» в контексте профессионального пути

Компоненты развития профессионального самосознания

|

когнитивный |

рефлексивный |

|

|

Познание себя, своего предназначения как будущего профессионала в контексте профессионального пути |

Осознание личностного смысла возможных образов «Я» в будущей профессии, упорядочение их |

Личностный выбор поведения как будущего профессионала, предполагающий ответственность

Рис. 1.2. Детерминанты развития профессионального самосознания студентов вузов

операциональный

Подводя итог, подчеркнем необходимость, с одной стороны, целенаправленной организации психолого-педагогических воздействий с целью развития профессионального самосознания студентов (как внешнего условия), а, с другой, рефлексии профессионального самосознания студента как резерва его профессионального развития. Профессиональное обучение как проблем- ное пространство для развития профессионального самосознания объединяет задачи, условия, средства и пр. элементы и является ценностью, в отношении которой формируется профессиональная «Я-концепция» в перспективе жизненного пути. Это может послужить основой и действенным ориентиром для реализации компе-тентностного подхода, стимулировать формиро- вание гражданина, духовно-нравственной лич- активности и творческой профессиональной ности, ответственной и готовой к социальной деятельности.

THE PROBLEM OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES OF THE INDIVIDUAL

Список литературы К проблеме развития профессионального самосознания студентов

- Зеер, Э.Ф. Психология профессий: учеб. пособ. для студ. вузов/Э.Ф.Зеер. -3-е изд., перераб., доп. -М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 2005. -С. 12.

- Климов, Е.А. Конфликтующие реальности в работе с людьми (психологический аспект): учеб. пособ./Е.А.Климов. -М.: Московс. психол.-социальн. ин-т; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2001. -С.192.

- Кочнева, Л.В. Развитие профессионального самосознания студентов высшей школы: моногр./Л.В.Кочнева. -Н.Новгород: НИУ РАНХиГС, 2013. -С. 45 -52.

- Психологический словарь/под ред. В.П.Зинченко, Б.Г.Мещерякова. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: Педагогика-Пресс, 1997. -С.368.

- Шадриков, В.Д. Введение в психологию: способности человека/В.Д.Шадриков. -М.: Логос, 2002. -С.78 -79.

- Абульханова-Славская, К.А. Стратегия жизни/К.А.Абульханова-Славская. -М.: Мысль, 1991. -С.73.

- Зинченко, В.П. Психологические основы педагогики/В.П.Зинченко. -М.: Гардарики, 2002. -С.367.

- Пономаренко, В.А. Созидательная психология/В.А.Пономаренко. -М.-Воронеж: НПО “МОДЭК”, 2000. -С.361 -416.