К проблеме стандартизации техники нормативно-правовых актов

Автор: Глушаков А.Ю., Соболевская А.И.

Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.

Рубрика: ЭССЕ

Статья в выпуске: 3 (17), 2023 года.

Бесплатный доступ

Активное развитие общественных отношений, формирование новых сфер, требующих законодательного регулирования, ведет к принятию большого количества нормативно-правовых актов. Работа проводится в сжатые сроки, распространена практика «пакетного» принятия документов, что снижает качество нормативно-правовых актов. Наряду с этим разрастается терминологический аппарат, что приводит к противоречиям между актами, пробелам в законодательстве. Вопросы юридической техники требуют нормативного и методического подкрепления. Это актуализирует принятие Федерального закона о нормативных правовых актах в Российской Федерации с учетом исследования тех недостатков, которые были допущены в предыдущих законопроектах.

Юридическая техника, законопроект, юридический стиль, нормативный правовой акт, иерархия

Короткий адрес: https://sciup.org/14128765

IDR: 14128765 | DOI: 10.22394/2686-7834-2023-3-82-90

Текст научной статьи К проблеме стандартизации техники нормативно-правовых актов

-

1. Введение

ЭССЕ

-

2. Содержание понятия «юридическая техника»

Вопросы юридической правотворческой техники в настоящее время являются более чем актуальными, что и определяет повышенный интерес к объективным и субъективным факторам, влияющим на ее развитие.

Предпринимаемые уже более 25 лет попытки нормативного закрепления существующих технологий и актуального инструментария юридической техники в отдельном законодательном акте пока не принесли положительных результатов, но работу в данном направлении необходимо продолжать. Вышеуказанное обстоятельство требует дополнительного изучения содержания уже существующих законопроектов, обобщения их достоинств и недостатков для разработки и принятия нового по своему содержанию и качеству документа, главной целью принятия которого станет наконец-то всеобъемлющая стандартизация технологий подготовки нормативных правовых актов в Российской Федерации.

Вообще проблематика юридической техники серьезно изучалась в XIX–XX вв. Родоначальником считают немецкого юриста XIX в. Рудольфа Иеринга, причем отдельные его выводы, замечания актуальны до настоящего времени. В дореволюционное время разработкой вопроса занимались В. Д. Катков, Н. С. Таганцев и др. В советское время интерес к проблеме также был достаточно высокий. В настоящее время вопросам юридической техники посвящены работы Д. А. Керимова, В. М. Баранова, Ю. А. Тихомирова. Однако нельзя сказать, что теория юридической техники окончательно сложилась, определены ее место и роль в правовой системе.

Юридическая техника является сложным правовым явлением. Юридическая техника подразумевает совокупность способов, приемов, правил оформления, систематизации, толкования нормативно-правовых актов и других юридических документов1. Юридическая техника также может рассматриваться как область познаний о правилах юридической деятельности2, а также о процессах, связанных с юридическими документами на различных этапах: от их инициирования, разработки, принятия до практической реализации.

Юридическая техника включает следующие блоки:

-

— посвященные структуре нормативного правового акта;

-

— регулирующие соотношение материальных и процессуальных норм;

-

— о понятиях и терминах;

-

— определяющие требования к языку нормативных предписаний.

-

3. Правила юридической техники

Соблюдение правил юридической техники в значительной степени повышает эффективность законодательного регулирования, именно поэтому к ней предъявляются повышенные требования. Особое значение имеют точность, понятность юридических формулировок, грамотность использования юридических конструкций. Нарушение языковых правил хоть и не влечет отмену юридического документа, но может привести к негативным последствиям, породить судебные ошибки3.

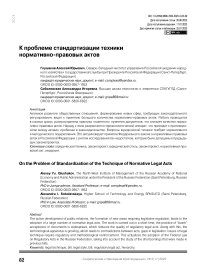

Можно выделить три группы правил юридической техники, они представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Правила юридической техники

Логические права отличаются от формальной математической логики, это особая логика — «диалектическая», учитывающая иерархию базовых ценностей, вершиной которых выступают интересы личности.

ЭССЕ

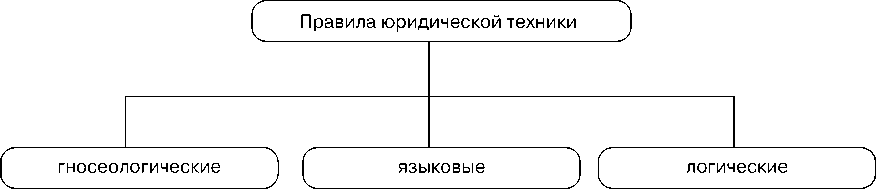

Языковые правила включают (рисунок 2):

-

— общелингвистические, которые относятся к тексту законодательного акта в целом;

-

— терминологические, определяющие порядок конструирования юридических терминов, их использование в тексте;

-

— синтаксические, закрепляющие порядок построения структурных единиц текста;

-

— стилистические, являющиеся важнейшей из групп языковых правил юридической техники.

Рисунок 2. Основные языковые правила юридической техники

-

4. Проблемы юридической техники

Стилистические правила тесно связаны с такими понятиями, как «стиль» и «стилистика». При создании нормативно-правового акта важно учитывать официально-деловой стиль. Это предполагает, что из всего состава литературного языка необходимо выбирать те формы, которые позволяют достичь точных формулировок и сверхфразовых единств4, выражающих нормы права. Они должны быть понятны, логичны, обеспечивать взаимосвязь с другими нормативно-правовыми актами.

Формирование единой системы изложения мыслей в нормативно-правовых актах предполагает различные приемы и средства, характерные именно для правотворчества. Их применение требует исключительных знаний, мастерства и умений законодателя5.

Следовательно, правотворческая техника является одной из ключевых в процессе принятия и действия норм права6. Она ориентирована на точность и определенность. Использование правил юридической техники повышает достоверность правовых норм, а главное, их доступность для восприятия.

Система общественных отношений усложняется, это приводит к высокому динамизму правового регулирования в различных сферах жизнедеятельности, принятию большого количества нормативно-правовых актов. К сожалению, в данной ситуации увеличиваются риски принятия актов низкого качества, это порождает упущения и недостатки в законодательном регулировании. Также необходимо учитывать проблему так называемых правовых циклов, когда к определенной сфере общественных отношений со стороны государственных органов власти предъявляется повышенное внимание, что приводит к принятию большого количества законодательных актов, подведомственных документов, зачастую излишних, не всегда «вписывающихся» в общую систему правового регулирования. В качестве примера можно назвать проблему противодействия коррупции, формирования инновационной среды.

Все больше прослеживается специализация правовых актов, внедрение новых понятий и терминов, заимствованных из области экономики, социологии, зарубежной практики, следовательно, терминологическая база растет. Так называемое точечное законодательство приводит к увеличению количества актов, что порождает юридические противоречия и коллизии. Другой пример, заимствованный из зарубежной практики, — «пакетное» принятие законопроектов по одному вопросу. Здесь проблема заключается в том, что наряду с законами в большинстве случаев принимаются и подзаконные акты, а также предложения по внесению изменений в действующее законодательство. Большое количество сопутствующих актов принимается в сжатые сроки, что отражается на их качестве.

ЭССЕ

Несмотря на то, что законопроекты проходят достаточно сложную систему согласований с заинтересованными ведомствами, а также отраслевые и правовые экспертизы, а в отдельных случаях и педагогическую экспертизу7, оценка удобочитаемости проекта не проводится. Лингвистическая и юридико-техническая экспертиза проводится после внесения проекта в Государственную Думу РФ.

Отмечаются также ошибки синтаксического и орфографического характера, содержащиеся в законах. Тексты перегружены причастными оборотами, сложны для восприятия8.

Язык в нормативных актах становится все более сложным9, усложняется структура предложений, снижается лексическое разнообразие. Как показало исследование, проведенное в 2021 г.10, степень синтаксической сложности нормативных правовых актов со временем повышается. Например, федеральные законодательные акты, действующие на конец 2021 г., стали на 33 % сложнее по сравнению с таковыми в 1991 г.

Ю. А. Тихомиров выделяет пять типов «плохих законов»:

-

— законы не отражают публичный интерес, не решают актуальные вопросы;

-

— «скупые законы»: не вносят в правовое регулирование ничего нового, фактически не действуют;

-

— «краткие» законы: неполно регулируют ту или иную сферу общественных отношений, что приводит к пробелам в законодательстве;

-

— законы, опережающие потребность в их принятии, так как регулируемый ими вопрос или явление не имеют распространенного характера, не является актуальным11.

-

5. Обзор законопроектов о стандартизации юридической техники

Важность юридической техники в правовом регулировании требует дальнейшего развития теоретической базы, четкого определения правовых конструкций. Многие авторы указывали на необходимость принятия Федерального закона «О нормативных правовых актах Российской Федерации». Законопроекты были разработаны, но ни один не был принят.

В 1996 г. проект Федерального закона «О нормативных правовых актах Российской Федерации» (проект № 96700088-2) был принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении. В качестве целевых показателей были определены следующие: соподчиненность, единство и непротиворечивость правовой системы, обеспечение эффективных механизмов реализации актов в практической деятельности.

Данный проект закреплял единые требования к принятию и действию правовых актов на каждом этапе, а также содержал правила законодательной техники, способы разрешения возможных противоречий.

Правила юридической техники были закреплены в главе VII проекта закона. В частности, были закреплены:

— структура правового акта;

-

— порядок оформления ссылок в тексте документа на другие нормы права;

-

— обязательные реквизиты документа;

— порядок вступления в силу и внесения изменений в другие акты;

— требования к терминологии (запрет на использование эпитетов, метафор, устаревших слов и выражений, сравнений).

Проект закона содержал 67 статей, объединенных в восемь глав. По проекту было дано заключение Правового управления Аппарата ГД ФС РФ, а также Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

На заседании Государственной Думы от 11 ноября 1996 г. были отмечены важные положения о том, что вышеуказанный законопроект отражает круг вопросов, по которым могут издаваться только законы и вопросы, которые могут регулироваться указами Президента Российской Федерации, а также как акты российского законодательства действуют во взаимосвязи с другими актами законодательства.

ЭССЕ

В стенограммах обсуждений законопроекта на заседании Государственной Думы от 12 мая 2004 г. отмечалось то, что проведенная после принятия в первом чтении работа не улучшила состояние данного законопроекта, в виду того, что он дублирует Конституцию РФ. Так, по мнению А. П. Москалец: «В законопроекте была предпринята попытка закрепить иерархию нормативных правовых актов на уровне федерального закона, подтвердить принадлежность права законодательной инициативы Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы и т. д. Но в связи с этим нормы законопроекта начали просто элементарно дублировать нормы статей Конституции Российской Федерации»12.

В 2004 г. законопроект был отклонен Государственной Думой ФС РФ. Л. И. Антонова отмечает в связи с этим: «Трудности его разработки и прохождения во многом были связаны с самим пониманием нормативно-правового акта, определением тех его критериев, которые могли бы использоваться в судебной практике при разграничении нормативных и ненормативных актов»13.

В 2014 г. Минюстом России был подготовлен новый законопроект, но он не был внесен в ГД ФС РФ, его разработка была прекращена. Проект получил название «закона о законах»14, были у него как сторонники, так и критики. Характеризуя данный законопроект, указывали, что при его разработке не были учтены результаты всех предшествующих разработок, он не стал комплексным решением актуальных проблем.

Главный недостаток, который был присущ как проекту 1996 г., так и 2014 г., заключался в том, что законодателем не был четко определен предмет правового регулирования. В 1996 г. на рассмотрение было представлено два документа: «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» и «О порядке принятия федеральных конституционных и федеральных законов», предметы которых пересекались. Так, проект закона о нормативных актах содержал положения, относящиеся к процессуальному порядку, правотворческим технологиям.

Законопроект 2014 г. охватывает широкий круг вопросов, в частности регулирующих реализацию актов (гл. 11), правовой мониторинг (гл. 12), порядок устранения пробелов и коллизий (гл. 14). Это существенно усложняет идентификацию правового акта, формирование единого правового режима.

Правила юридической техники регулируются гл. 6 «Оформление нормативных правовых актов. Правила юридической техники». Во многом положения данной главы дублируют нормы, которые были предусмотрены гл. 7 проекта закона 1996 г. Как указывает в своей статье С. В. Бошно15, новизна положений законопроекта 2014 г. по системе «Антиплагиат» составляет 20 %.

Нельзя не отметить и инициативный законопроект, который был разработан Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации в 2012 г. Данный документ является наиболее объемным, содержит 113 статей. Его концепция основана на следующих положениях, обобщенных на рисунке 3.

Регулирование охватывает все виды нормативных правовых актов, включая муниципальные

Регулирование затрагивает как процесс правотворчества, так и правоприменения

Определены критерии эффективности законодательного процесса

Намечены способы обеспечения соотношения национальных правовых актов и международно-правовых актов

Охарактеризованы способы использования новых информационных технологий в процессах правотворчества и правоприменения

Рисунок 3. Базовые положения законопроекта, разработанного Институтом законодательства и сравнительного правоведения

В гл. 2 данного законопроекта представлена классификация правовых актов, их виды представлены на рисунке 4.

Законы

ЭССЕ

-

• Федеральные конституционные, федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации.

Основные и производные НПА

-

• Основные носят распорядительный характер (постановление, приказ, распоряжение), утверждают производные (специальные) нормативные правовые акты.

Специальные нормативные НПА

-

• Принимаются для регулирования публичных органов власти.

Программные НПА

-

• Определяют цели и задачи развития, этапы и способы их достижения и решения, закрепляют ценностные ориентиры.

Локальные НПА

-

• Устанавливают порядок деятельности государственных и муниципальных учреждений и организаций по выполнению их уставных задач.

Рекомендательные НПА

-

• Устанавливают нормативно-правовые ориентиры, альтернативные действия (методические рекомендации, модельные законы, соглашения о сотрудничестве).

Рисунок 4. Виды нормативных правовых актов

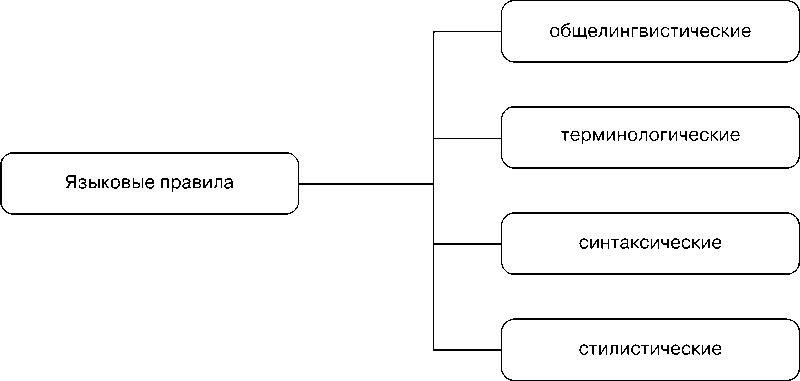

Данный документ, в отличие от двух предыдущих, регулирует вопросы принятия правовых актов на местном уровне, определяет критерии эффективности законодательного процесса. Внимание также уделяется применению прогрессивных технологий в данной сфере. Вводятся такие понятия, как юридическое прогнозирование, внеплановый проект, концепция проекта, рекомендательный нормативный правовой акт. Требования к юридической технике и качеству нормативных правовых актов закреплены в ст. 42 законопроекта. Требования к терминам представлены на рисунке 5.

Т недостаток, связанные с нечеткостью определения предмета регулирования.

венный

ЭССЕ

Законопроект 2012 г., который был предложен Институтом законодательства и сравнительного правоведения, содержит много важных положений, в том числе о заимствовании иностранных терминов и терминов из национальных языков в правовых актах, об ограничении использования оценочной терминологии (например, «существенный вред»), о правильности использования синонимов и омонимов.

Данный законопроект был направлен на установление планомерности всех этапов нормативного правового акта, то есть от подготовки до его применения, что создает непротиворечивую систему правового регулирования в Российской Федерации.

Заключение

Можно сделать вывод, что язык нормативных правовых актов становится все сложнее, и данное обстоятельство является актуальной проблемой. Содержание документов можно излагать значительно проще. Это не только вопрос юридический техники, многие исследователи смотрят на проблему гораздо шире, говорят о необходимости формирования единого коммуникационного пространства, унификации требований к государственному языку, что позволит отчасти повысить понятность правовых актов16 через улучшение технологий применения традиционных средств передачи смыслов.

Проблема снижения качества нормативных правовых актов не в последнюю очередь связана с высокой скоростью их принятия, а также практикой «пакетного» рассмотрения законопроектов, принятия «точечных» актов, усложняющих правоприменение, приводящих к правовой путанице.

В сегодняшних реалиях принятие закона о нормативных правовых актах, скорее всего, поможет в решении вопросов природы правовых актов в Российской Федерации, а это учитывает положения Посланий Президента РФ Федеральному Собранию как в 2020–2021 г.17, стандартизирует технику подготовки нормативных правовых актов на разных уровнях наполнения законодательства, что положительно отразится на эволюции системы правотворчества, с учетом динамики и массивности ее развития, предотвратит случаи реализации вольготно деформирующих властных полномочий и сбалансирует в целом правовую систему России.

Необходимо, чтобы были определены следующие критерии качества нормативного правового акта:

— четко определен предмет регулирования, цели его принятия;

— обеспечение корреляции нормативных актов между собой, формирование единой работающей и логичной системы, а также достижение правильного баланса между централизацией и децентрализацией в регулировании, элементами которой являются акты федерального, регионального, местного уровней, акты саморегулируемых и прочих организаций;

-

— закон должен решать определенную социальную проблему;

-

— четкий, всесторонний анализ последствий принятия закона, с учетом возможных рисков, социальных откло-нений18;

— текст закона должен содержать нормативные информационные модели, в визуальной форме помогающие восприятию смысла нормативных положений.

Разделяя важность принятия Федерального закона «О нормативных актах...», нельзя не учитывать, что разработанные законопроекты требовали существенной доработки и, в первую очередь, четкого определения предмета регулирования.

Также наряду с принятием федерального закона необходимо уделять особое внимание подготовке специалистов, в части обучения правилам юридической техники. Также целесообразно достаточно жестко контролировать на практике качество реализации требований закона на отдельных уровнях власти при принятии нормативных правовых актов.

В Государственной Думе целесообразно сформировать Федеральную комиссию по упрощению языка законодательных актов. В ее функции будет входить оценка законопроектов на предмет удобочитаемости и отсутствия сложных синтаксических конструкций, а также наличия в текстах нормативных информационных моделей (визуализаций), облегчающих усвоение нормативного материала.

Список литературы К проблеме стандартизации техники нормативно-правовых актов

- Антонова Л. И. К обсуждению проекта Федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации». Управленческое консультирование, 2015. № 5 (77). С. 9-17.

- Белов С. А. Государственный язык России: нормы права и нормы языка. СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. ун-та, 2018. 130 с.

- Бошно С. В. Закон о нормативных правовых актах: прошлое, настоящее и перспективы. Право и современные государства, 2015. № 6. С. 7-9.

- Дмитриева А. В. Искусство юридического письма: количественный анализ решений Конституционного Суда России. Сравнительное конституционное обозрение, 2017. № 3 (118). С. 125-133.

- Иванюк О. А. Качество закона и проблемы юридической техники. Журнал российского права, 2018. № 2. С. 16-19.

- Кашанина Т. В. Юридическая техника. М.: Эксмо, 2007. 512 с.

- Кнутов А. В., Чаплинский А. В., Алимпеев Д. Р. Язык нормативных правовых актов: пора ли бить тревогу? Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2022. № 3. С. 399-426.

- Кучаков Р. Сложность правовых актов в России: лексическое и синтаксическое качество текстов. СПб.: ИПП ЕУСПб, 2018. 20 с.

- Лукьянова Е. А. Закон о законах. Законодательство, 1999. № 11. C. 19.

- Савельев Д. А. Исследование сложности предложений, составляющих тексты правовых актов органов власти Российской Федерации. Право. Журнал Высшей школы экономики, 2020. № 1. С. 50-74.

- Савельев Д. А. О создании и перспективах использования корпуса текстов российских правовых актов как набора открытых данных. Право. Журнал Высшей школы экономики, 2018. № 1. С. 26-44.

- Скуднов С. М., Усманова Е. Ф. Юридическая техника в правовой коммуникации. Огарёв-Online, 2014. № 2 (16). С. 10.

- Усманова Е. Ф. Соблюдение правил юридической техники как фактор повышения эффективности законодательства. Международный научный журнал «Символ науки», 2015. № 11. С. 246-247

- Усманова Е. Ф. Юридические конструкции как прием правотворческой техники. Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, 2015. № 3-1. С. 264-266.

- Чаплинский А. В., Плаксин С. М. Законопроектная деятельность Правительства Российской Федерации. Российская юстиция, 2017. № 10. С. 43-46.

- ШигуровА. В. Об отдельных проблемах юридической техники при совершенствовании уголовно-процессуального института заключения под стражу. Актуальные проблемы юридической техники в правотворческой и правоприменительной деятельности. Саранск, 2014. С. 91-99.