К проблеме типологии рискогенного поведения (анализ на примере промышленного предприятия Пермского края)

Автор: Рязанова Е.А.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Практика оценки риска в гигиенических и эпидемиологических исследованиях

Статья в выпуске: 2 (14), 2016 года.

Бесплатный доступ

Предложен способ типологизации рискогенного поведения работников. В основе способа - определение общих закономерностей поведения в части употребления алкоголя, табакокурения, обращения за медицинской помощью, питания и двигательной активности. Выделены три типа поведения, характеризующихся различным уровнем самосохранительной и саморазрушительной активности, а также степенью рискогенности. Первый тип - «низкий уровень рискогенности, пассивный» - сочетает низкий уровень двигательной активности, высокую культуру употребления алкогольных напитков, отсутствие опыта табакокурения и сформированные навыки правильного питания. Второй тип - «средний уровень рискогенности, активный» - предполагает ежедневные занятия спортом, длительные прогулки на свежем воздухе, отсутствие зависимости от спиртосодержащих напитков при выраженной никотиновой зависимости и отсутствии сформированных практик правильного питания. Третий тип - «высокий уровень рискогенности, пассивный» - включает систематические злоупотребления алкоголем, активное курение, крайне нерациональное питание и отсутствие физических нагрузок. Предложенная типология апробирована на промышленном предприятии по производству резинотехнических изделий промышленного и народного потребления. Проведен сплошной социологический опрос работников рабочих специальностей (n = 63). Осуществлена параметризация поведенческих практик респондентов в сфере здоровья (рассчитаны показатели среднесуточного потребления алкоголя, поступления никотина в организм, интегральный индекс питания и двигательной активности), реализован кластерный анализ. К первому типу работников по критерию рискогенности поведения отнесено 30 % опрошенных, ко второму - 52 %, к третьему - 18 %. Для каждого типа составлен социальный портрет. Осуществлен анализ связей между типом рискогенного поведения работников и показателями состояния их здоровья.

Рискогенное поведение, типология, оценка риска, работники промышленных предприятий, сочетанное воздействие

Короткий адрес: https://sciup.org/14237953

IDR: 14237953 | УДК: 613.6.01

Текст научной статьи К проблеме типологии рискогенного поведения (анализ на примере промышленного предприятия Пермского края)

На сегодняшний день изучение рискогенного поведения в сфере здоровья является одним из самых актуальных и перспективных направлений в рискологии, социологии риска и здоровья [1, 2, 9–14]. Научный интерес при анализе проблем оценки риска для работающего населения сосредоточен на количественной оценке факторов риска, степени опасности, связанной с производственно-хозяйственной деятельностью промышленных предприятий, автотранспорта и ущерба для здоровья и т.д. [3, 6]. При этом категория «рискогенное поведение» в большей степени относится к области индивидуального выбора, личностной модели поведения, которая является существенной в развитии заболеваний [2].

В отечественном медико-социологическом дискурсе проблемы рискогенного поведения выделяются две особенности. Во-первых, большинство современных научных работ сосредоточено на изучении причинной и мотивационной составляющих рискогенного поведения, их характеристиках, особенностях, а также способах контроля и профилактики. Исследований, направленных на разработку типологий рискогенного поведения, дифференциации групп людей по типам рискогенных практик, выделение особенностей социального портрета (по социально-демографическим, социальноэкономическим и т.д. характеристикам) людей, реализующих рискогенное поведение, представлено недостаточно. Это осложняет разработку и реализацию типовых профилактических программ, направленных на предотвращение заболеваний, ассоциированных с опасными факторами.

Во-вторых, основными целевыми контингентами исследований рискогенного поведения являются подростки [1, 8]. Однако не менее важным объектом изучения будет трудоспособное население, а именно лица, занятые на промышленных предприятиях, которые являются главной движущей силой национальной экономики и одновременно результатом ее развития. Особенно актуальна проблема создания универсальной типологии рискогенного поведения работающего населения, чье здоровье подвержено риску, связанному с профессиональной деятельностью.

Цель исследования – разработка типологии рискогенного поведения (поведения, способного формировать риски здоровью) на основе определения общих закономерностей поведенческих практик в сфере здоровья, а также апробация ее на примере работников промышленного предприятия.

Материалы и методы. Разработка типологии рискогенного поведения проводилась на основе данных социологического опроса, проведенного методом анкетирования на рабочем месте на предприятии по производству резинотехнических изделий промышленного и народного потребления. В выборку были включены представители только рабочих профессий, чей труд сопряжен с систематическим воздействием вредного химического фактора в виде бензина, дихлорметана, дихлорэтана, стирола, бензапирена и т.д. Комбинированное воздействие данных химических веществ в сочетании с поведенческими факторами образа жизни работников в последующем с большей вероятностью может ускорить и вызвать более выраженные расстройства их здоровья [4].

На основе данных анкетирования 63 работников (57,1 % мужчин и 42,9 % женщин) предполагалось выделение 3 типов групп работников: низкого уровня рискогенности – 1-й тип, среднего уровня рискогенности, активный – 2-й тип, и высокого уровня рискогенности – 3-й тип. В основу типологии легли данные, характеризующие частные параметры поведения работников. Исследовательский интерес заключался в раскрытии особенностей медицинского поведения, изучении практик табакокурения и употребления спиртосодержащих напитков, двигательной активности работников, а также соблюдения норм правильного питания.

Инструментарий исследования представлял структурированную по блокам вопросов анкету, которая позволяла охарактеризо- вать особенности исследуемых групп работников в части следования основным нормам и правилам здорового образа жизни. Структура анкеты включала вопросы, направленные на анализ:

– медицинского поведения – характер посещения работником врачей-специалистов в случае возникновения проблем со здоровьем; прохождение работником профилактического осмотра по собственной инициативе; контроль основных маркеров здоровья (артериальное давление, холестерин крови, ЧСС, вес и объем талии и бедер);

– двигательной активности – частота и количество часов, потраченных в неделю на занятия спортом; частота пеших прогулок в день;

– соблюдения норм правильного питания – конкретные виды продуктов и блюд, употребляемых работниками на завтрак, обед и ужин; частота употребления пищи менее чем за 2 часа до сна и «всухомятку»;

– табакокурения – вопросы, устанавливающие факт курения, частоту и стаж табакокурения, количество выкуриваемых сигарет в день (за последние три дня до даты анкетирования), содержание никотина в выкуриваемых сигаретах (марка сигарет);

– употребления алкоголя – частота употребления конкретного вида алкогольных напитков за последний год (до даты проведения исследования) и количество употребляемого алкогольного напитка в среднем.

При разработке типологии рискогенного поведения использовались методы и подходы, изложенные в [5].

Характеристики отдельных составляющих алкогольного поведения и питания была установлена в два этапа. Так, при оценке алкогольного поведения рассчитаны показатели суточного поступления чистого алкоголя в организм ( FA ) и значения интегрального индекса нарушения питания ( FP ) [4].

Показатель среднесуточного поступления чистого алкоголя в организм ( FА) рассчитывали по формуле вида:

EE A i kb

F A = -----,

n где Aib – среднее (по выборке) количество алкогольного напитка типа b, потребленного в i-й день (г), kb – коэффициент перевода в «чистый алкоголь» алкогольного напитка типа b, n – количество дней, взятых для анализа [4].

Для расчета индекса были использованы переменные, отражающие частоту и количество выпиваемого определенного алкогольного напитка. Все переменные имели вид порядковой шкалы состоящей из 9 градаций, характеризующих частоту употребления конкретного алкогольного напитка за годовой период и его среднее количество в употреблении за один раз. Переводом переменных, отражающих количество определенного употребляемого алкоголя, в этанол были получены унифицированные переменные метрического типа. Среднее количество чистого алкоголя в граммах, поступивших в организм при употреблении конкретного алкогольного напитка.

Расчет индекса FA осуществлялся на основе произведения значений средней частоты выпиваемого конкретного алкогольного напитка (за недельный период употребления) и среднего количества чистого алкоголя в граммах, поступивших в организм с алкоголем. С применением критериальных значений из Guide of Mental Health in Primary Care [15] были выделены четыре типа поведения, относительно которых и распределились работники.

Интегральный индекс нарушения питания рассматривали как сумму N мод – показатель, характеризующий дневную частоту приемов пищи, и переменную, характеризующую энергетический рацион питания респондента, приходящийся на ужин, относительно дневного рациона ( A мод ), деленную на 2. Индекс имел вид ординальной шкалы, состоящей из 3 градаций, где значение «1» соответствовало нормальному потреблению пищи, «2» – умеренному потреблению пищи, «3» крайне редкому потреблению пищи. Показатели, составившие формулу, считали равнозначными. Значение варьировалось от 1 до 3. Критическое значение FP было равно 1,5 [5].

Для расчета показателя Aмод были использованы переменные, характеризующие типичный энергетический рацион респондента. Переменные имели вид дихотомической шкалы, где участникам опроса предоставлялось право неограниченного выбора тех позиций (блюд), которые обычно входят в их рацион на завтрак, обед и ужин. В дальнейшем указанные переменные были подвергнуты процедуре перекодировки, где для каждого респондента было рассчитано среднесуточное количество килокалорий. Была рассчитана доля килокалорий, поступивших во время ужина, относительно всего дневного энергетического рациона. Значения полученной переменной, находящиеся на отрезке от 0 до 50 %, были закодированы «1», что рассматривали как норму, в интервале от 50 до 70 % – закодированы «2» как умеренные, свыше 70 % – «3» как неприемлемые. Шкала метрических значений индекса FP варьировалась от 1 до 2,5, критическим являлось значение 1,5 [5]. Индекс FP и вопросы «Как часто Вы едите всухомятку?» и «Едите ли Вы перед сном, “на ночь” (меньше чем за 2 часа до сна)?» путем логических операций с выражениями составили общую характеристику питания. Параметры медицинского поведения, двигательной активности, табакокурения также создавались в результате логических операций с вариантами ответов на вопросы.

Созданные характеристики табакокурения, питания, медицинского поведения, двигательной активности и употребления алкоголя имели вид ординальной шкалы из четырех градаций, где 1 являлась «идеальным положительным типом», а 4 – «идеальным отрицательным». Градации 2 и 3 представляли «скорее положительный» и «скорее отрицательный» типы поведения.

Оценка причинно-следственных связей между выделенными типами рискогенного поведения и данными о состоянии здоровья работников производилась с применением процедуры отношения шансов ( OR )1.

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью пакета прикладных программ SPSS 19.0 for Windows и Ms Office Excel. Математическую обработку вели методами дескриптивной и кросс-табуляционной статистики.

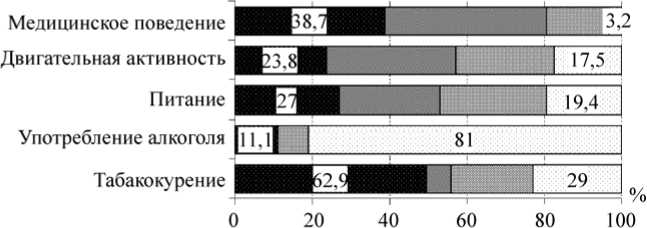

Результаты и их обсуждение. Установлено, что отличительной особенностью исследованной группы работников является поведение, характеризующее идеальные (полярные) рискогенные характеристики. Данная тенденция четко прослеживается в отношении медицинского поведения и табакокурения (рисунок).

В части табакокурения идеальный отрицательный тип представляли активно курящие работники, выкуривающие в день более 10 сигарет, а положительный – работники с отсутствием какого-либо опыта курения. В части употребления алкогольных напитков к отрицательному идеальному типу были отнесены работники, употребляющие в среднем более 35 г

■ Идеальный отрицательный тип

И Скорее положительный тип

■ Скорее отрицательный тип

□ Идеальный положительный тип

Рис. Распределение работников по типам рискогенного поведения этанола в сутки1 для мужчин и более 20 г для женщин. К идеальному положительному типу относились работники (обоих полов), суточная доза этанола которых составляла менее 10 г.

Идеальный отрицательный тип медицинского поведения представили респонденты, игнорирующие прохождение профилактических осмотров, контроль основных маркеров здоровья и обращение к врачу при возникновении проблем со здоровьем. Идеальный положительный – работники с противоположными поведенческими практиками.

Идеальная положительная двигательная активность характеризовалась регулярными спортивными тренировками (не менее 3–5 раз в неделю) и каждодневными прогулками на свежем воздухе продолжительностью свыше 40 минут. Отсутствие занятий спортом и пеших прогулок характеризовали отрицательную двигательную активность.

Идеальный положительный тип по компоненту « питание» составили работники, принимающие пищу 3 раза в день и более, с «легким» ужином, доля которого относительно всего дневного рациона не превышала 50 %, без привычки употреблять пищу менее чем за 2 часа до сна и «всухомятку». Идеальный положительный тип составили работники с противоположными поведенческими практиками в области питания.

Еще одной гипотезой исследования являлось предположение, что уровень рискогенного поведения работника коррелирует с его демографическими характеристиками и социальным статусом. С целью проверки выдвинутой гипотезы была реализована процедура кросс- табуляционного анализа, позволившего установить, что рискогенные типы питания, табакокурения и двигательной активности определяются половозрастными характеристиками, а употребление спиртосодержащих напитков – уровнем образования.

Так, по питанию «идеальный положительный» тип на 83,3 % представлен женщинами, а отрицательный в 70,6 % случаев характерен для мужчин (Cramer’s V = 0,47, p ≤ 0,015). Основной возраст работников, относящихся к идеальному положительному типу, – 36–45 лет (41,7 %), а респондентов, реализующих идеальный отрицательный тип, – 26–35 лет (35,3 %; Cramer’s V = 0,23, p ≤ 0,041).

«Идеальный положительный тип» по табакокурению также составили женщины 66,7 %, а идеальный отрицательный – мужчины (72,3 %; Cramer’s V ≤ 0,214, p ≤ 0,038). Основной возраст работников «положительного типа» был в интервале 46–55 лет (38,9 %), а «отрицательного типа» 36–45 лет (30,8 %; Cramer’s V = 0,246, p ≤ 0,045).

Систематические физические нагрузки и пешие прогулки являются характерными в большей степени для мужчин младших возрастных групп (Cramer’s V = 0,327, p ≤ 0,028). Не занимаются спортом и редко ходят пешком в основном пожилые женщины (Cramer’s V = = 0,238, p ≤ 0,037).

Наиболее существенную роль в пристрастии работников к алкоголю сыграли табакокурение и уровень образования. Большинство респондентов «идеального положительного типа» имели высшее образование (64,7 %), а «идеального отрицательного» – среднее или начальное профессиональное (57,1 %; Cramer’s V = 0,461, p ≤ 0,013). Второстепенным фактором, определяющим высокий уровень вовле- ченности работников в алкогольные практики, является и начальный возраст приобщения к регулярному курению (r = (–)0,4, p ≤ 0,031)

Связей между типами рискогенного поведения работников и уровнем дохода выявлено не было, хотя ряд исследований эти связи доказывает [5]. Можно предположить, что в условиях малого города, с низкими темпами урбанизации и развития промышленности влияние материального фактора нивелируется, поскольку свыше половины работников (51,7 %) можно отнести к категории «нуждающихся» (имеют на члена семьи менее 10 000 руб. в месяц), а доля работников с доходом более 25 000 руб. является незначительной (5,2 %).

Рискогенное поведение исследуемой группы работников (помимо половозрастных характеристик, которые проявляются в первую очередь) детерминируется другим рядом факторов, а именно социальным окружением. К примеру, курение работника определяется активным табакокурением одного из членов семьи (Cramer’s V = 0,3, p ≤ 0,024).

Факторов, определяющих характер медицинского поведения, выявлено не было.

Кластерный анализ совокупных характеристик показал, что в первую группу – «низкий уровень рискогенности, пассивный» – вошли 30,2 % работников, которые не имели какого-либо опыта курения, не употребляли алкоголь, соблюдали все правила и нормы питания, однако вели малоподвижный образ жизни. Для данной группы работников характерны, хоть и в меньшей степени, риски, связанные с развитием сердечно-сосудистых заболеваний (ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия), расстройством дыхания (хроническая обструктивная болезнь легких).

В социально-демографическом контексте данная группа работников преимущественно состояла из женщин (48,1 %; Cramer’s V = 0,365, p ≤ 0,015) в возрасте старше 56 лет (44,4 %; Cramer’s V = 0,224; р ≤ 0,036) с высшим образованием (53,8 %; Cramer’s V = 0,274, p ≤ 0,05) и доходом от 20 тыс. руб.

Третий – «высокий уровень рискогенности» – агрегирован из наиболее неприемлемых практик, имеющих разрушительную (в части здоровья) направленность. Для работников данного типа рискогенного поведения характерна выраженная никотиновая и алкогольная зависимости (среднее количество выкуриваемых сигарет в день – 21, средний стаж курения – 23 года; суточная доза чистого этанола – 60,2 г, при норме безвредной для организма в 30 г). Практики питания данной группы, так же как и уровень двигательной активности, можно назвать неприемлемыми.

Данный кластер, так же как и предыдущий, составляют мужчины (25 %) в возрасте 26–35 лет (31,8 %) получившие школьное образование (54,5 %), и имеющие доход в районе 20–25 тыс. руб. на члена семьи (28,6 %). Данная группа составила 17,5 % от общей совокупности работников. Именно эта группа работников может формировать значимые потери по причине нетрудоспособности.

Анализ причинно-следственных связей показал, что наблюдаются выраженные различия между типами рискогенного поведения и случаями обращения работников за медицинской помощью по следующим нозологиям: болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (Cramer’s V = 0,277; p ≤ 0.048); болезни нервной системы (Cramer’s V = 0,267; p ≤ 0,034); болезни системы кровообращения (Cramer’s V = 0,378; p ≤ 0,02) и болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (Cramer’s V = 0,394; p ≤ 0,047).

Расчет отношения шансов, основывающийся на данных, полученных в ходе медицинского осмотра групп работников, показал, что риск развития патологий по установленным классам болезней стабильно возрастал в зависимости от типа их рискогенного поведения (таблица).

Зависимость развития неинфекционных заболеваний от типа рискогенного поведения работников

|

Класс заболевания |

Кластер 2. Средний уровень рискогенности, активный |

Кластер 3. Высокий уровень рискогенности |

|

|

ОR относительно работников 1-го кластера |

ОR относительно работников 1-го кластера |

ОR относительно работников 2-го кластера |

|

|

Болезни крови и кроветворных /органов |

2,69 |

3,79 |

2,12 |

|

Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ |

3,33 |

4,57 |

2,34 |

|

Болезни нервной системы |

* |

3,00 |

2,14 |

|

Болезни системы кровообращения |

1,85 |

2,41 |

1,46 |

|

Болезни костно-мышечной системы |

* |

1,46 |

* |

Примечание: * – не установлена связь между показателями.

У работников, реализующих негативные рискогенные типы поведения, особенно в сочетании с производственными факторами, увеличивается вероятность развития изменений в организме, в первую очередь, в виде эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний, а во вторую – болезней нервной и костномышечной систем.

Выводы. Широкая реализация работниками саморазрушительных поведенческих практик с большей вероятностью усугубляет негативное воздействие неблагоприятных факторов производственной среды.

Типологизация рискогенного поведения позволяет выделить ключевую и наиболее уязвимую группу работников с повышенным уровнем риска заболеваний и настроить на предприятии адресную систему управления здоровьем. Применительно к изученному про- мышленному предприятию группой риска являются работники-мужчины в возрасте от 26 до 35 лет со средним или начальным профессиональным уровнем образования, занятые на рабочих специальностях, с материальным статусом (от 20 до 25 тыс. руб. на члена семьи). Основными поведенческими факторами риска являлись широкая вовлеченность в практики табакокурения и безответственное медицинское поведение. В меньшей степени проявлялись несоблюдение основных норм рационального питания, алкогольная девиация и низкая физическая активность.

Данные, полученные при типологизации рискогенного поведения, выделении контингентов и факторов риска, могут и должны являться основой разработки и формирования эффективных целевых программ охраны и укрепления здоровья персонала предприятия.

Список литературы К проблеме типологии рискогенного поведения (анализ на примере промышленного предприятия Пермского края)

- Абросимова М.Ю., Мухамедрахимова Л.В. Самосохранительное поведение учащейся молодежи//Бюллетень НИИ соц. гигиены, экономики и упр. здравоохр. им. Н.А. Семашко. -М., 2003. -Вып. 7. -С. 73-76.

- Бунас А. А. Различные аспекты обоснования природы рискованного поведения личности//Психология: проблемы практического применения: материалы II международной научной конференции. -Чита: Молодой ученый, 2013. -С. 10-16.

- Власова Е.М., Алексеев В.Б., Шляпников Д.М. Нарушения здоровья у рабочих титаномагниевого производства//Гигиена и санитария. -2015. -Т. 94, № 2. -С. 50-53.

- Зайцева Н.В., Шур П.З., Лебедева-Несевря Н.А. Влияния социально-экономических факторов риска на здоровье работников промышленных предприятий //Биомедицинский журнал Medline.ru. -2010. -Т. 11.-С. 538-547. -URL: http://www.medline.ru/public/pdf/11_045.pdf (дата обращения: 24.04.2016).

- МР 2.1.10.0033-11. Оценка риска, связанного с воздействием факторов образа жизни на здоровье населения: методические рекомендации. -М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2011. -62 с.

- Оценка риска здоровью населения, обусловленного химическим загрязнением питьевой воды, и связанных с ним потерь/Д.М. Шляпников, П.З. Шур, Н.Г. Атискова, А.А. Хасанова, В.Б. Алексеев//Комплексное воздействие факторов окружающей среды и образа жизни на здоровье населения: диагностика, коррекция, профилактика: мат-лы пленума Научного совета РФ по экологии человека и гигиене окружающей среды, Москва, 11-12 декабря 2014 г. -М., 2014. -С. 467-469.

- Русинова Н.Л., Озерова О.В., Сафронов В.В. Курение в России: социальные различия и тенденции в 1990-е и 2000-е гг.//Социологические исследования. -2013. -№ 3. -С. 104-113.

- Шклярук В.Я. Самосохранительное поведение в молодежной среде//Социологические исследования. -2008. -№10. -С. 139-142.

- Predictors of High-Risk Behaviors in Municipal Workers and Staff in Zahedan, South-East of Iran/A. Ansari-Moghaddam, H. Ansari, M. Mohammadi, S. Khosravi, E. Sanei-Moghaddam, M. Miri-Bonjar //International Journal of High Risk Behaviors and Addiction. e27555. DOI: 10.5812/ijhrba.27555. -URL: http://jhrba.com/?page=article&article_id=27555 (дата обращения: 22.05.2016).

- Baskin-Sommers A., Sommers I. The co-occurrence of substance use and high-risk behaviors//J. Adolesc. Health. -2006. -Vol. 38, № 35. -P. 609-611.

- Family and the risky behaviors of high school students/A. Haghdoost, F. Abazari, A. Abbaszadeh, E. Dortaj Rabori//Iran Red Crescent Med J. -2014. -Vol. 16, № 10, рр. e15931 DOI: 10.5812/ircmj.15931

- Hampson S.E., Andrews Ju.A., Barckley M. Сonscientiousness, perceived risk, and risk-reduction behaviors: a preliminary study//Health Psychology. -2000. -Vol. 19, № 5. -P. 496-500.

- Health and Behavior. The Interplay of Biological, Behavioral, and Societal Influences Institute of Medicine (US) Committee on Health and Behavior: Research, Practice, and Policy. -Washington (DC): National Academies Press (US), 2001 DOI: 10.17226/9838

- Risk perceptions and their relation to risk behavior/N.T. Brewer, N.D. Weinstein, C.L. Cuite, J.E. Herrington//Ann. Behav. Med. -2004. -Vol. 27, № 2. -P. 125-130.

- WHO Guide to Mental Health in Primary Care. Adapted for the UK, with permission, from Diagnostic and Management Guidelines for Mental Disorders in Primary Care: ICD-10 Chapter V Primary Care Version. -London: Royal Society of Medicine Press Limited, 2000.