К распространению звуковых волн в двухкомпонентной наследственно-упругой среде

Автор: Поленов В.С., Кукарских Л.А., Скляров А.Н.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Информационные технологии, моделирование и управление

Статья в выпуске: 1 (59), 2014 года.

Бесплатный доступ

Вопросам динамики двухкомпонентных сред посвящен ряд работ, в которых рассматриваются упругие волны в однородной, насыщенной жидкостью неограниченной пористой среде. В других работах решаются вопросы диссипативных процессов при гармоническом деформировании наследственно-упругой среды. В данной работе исследуются диссипативные процессы при гармоническом деформировании насыщенной несжимаемой жидкостью вязкоупругой пористой среды, наследственные свойства которой описываются ядром релаксации дробно экспоненциальной функции Ю.Н. Работнова интегро-дифференциальных соотношений Больцмана-Вольтерра. Получены формулы для определения скорости распространения волн, коэффициента поглощения, тангенса угла механических потерь и декремента затухания в зависимости от параметра дробности g. Построены графики зависимостей от логарифма частоты и температуры при заданном параметре дробности. Представлены зависимости скорости, коэффициента затухания и тангенса угла сдвига фаз от логарифма температуры, а также зависимость коэффициента затухания от логарифма частоты. Зависимости скорости и тангенса угла сдвига фаз от частоты идентичны зависимостям от логарифма температуры.

Звуковые волны, среда, ядро релаксации

Короткий адрес: https://sciup.org/14040216

IDR: 14040216 | УДК: 539.3;534.1

Текст научной статьи К распространению звуковых волн в двухкомпонентной наследственно-упругой среде

Вопросам динамики двухкомпонентных сред посвящены работы [1-7], в которых рассматриваются упругие волны в однородной, насыщенной жидкостью неограниченной пористой среде. В [8, 9] решаются вопросы диссипативных процессов при гармоническом деформировании наследственно-упругой среды.

Для одномерного случая систему уравнений движения двухкомпонентной наследственно-упругой среды запишем в виде [1, 2]:

Раскрывая определитель, будем иметь:

( Y 11 Y 22 + Y 122 — ( 4 ) + ( Y 11 а 22 + Y 22 J — — 2 у 12 а 12) G *2 ) — 2 ( a + i p ) ( 2 ) +

[ Ц

+1 — а 22

( H 22

—

а 2 1 G 4 ( a + i p ) 4 = 0, в = — 12 J П

ц и ( X ) + A 1 и , ( 2 ) = P 11 u :1 ■ P 12 u ( 2 ) (1)

A 1 и , ( XX + A 2 и , ( XX = P 12 u '(1) + P 22 u '(2)

Выразим упругий оператор ц через ядро релаксации – дробно-экспоненциальную функцию Ю.Н. Работнова, имеющую в пространстве Фурье вид [11]:

Здесь ц - модуль сдвига; А 1 , А 2 - коэффициенты, зависящие от пористости среды и модуля сжимаемости жидкости; р 12 -коэффициент динамической связи скелета и жидкости [1] ( р 12 >0); P ii = P 1 / а 1 и P 22 = P 2 / а 2 — истинные плотности наследственно-упругой компоненты и жид-

ц = ц » —

А ц

1 + ( —т ц ) Y ,

где т „ ц ц», ц

- время релаксации; А ц = ц » - ц 0,

– нерелаксированное и релаксирован-

ное значения модуля; у

–

структурно-

кости в порах; P 1 , P 2 - массы компонент в единице объема среды; a 1 , a 2 – величины, характеризующие доли объема смеси, занимаемые каждой компонентой ( a 1 + a 2 =1, a 1 >0, a 2 >0).

Индексы, стоящие вверху в круглых скобках относятся соответственно: 1 – к наследственно-упругой компоненте, 2 – к жидкости. Точка над буквой означает производную по времени, а индекс внизу, стоящий после запятой, указывает дифференцирование по координате x .

Систему (1) перепишем в виде:

чувствительный параметр (параметр дробности), 0 < у < 1. При у =1 наследственные свойства сдвиговой деформации описываются моделью стандартного линейного тела.

Преобразуем (6) к виду:

Ц (1) M(2)- М(1)+У 1720 п u , XX + а 12 u , XX = ^2 V 11 u + Y 12 u ) HG

^ 2 M +< ^ 22 M (^ = ( V г^1 + V 2 U (2> )

12 , xx 22 , xx 2 12 22

G

Ац sin ПУ ц = g + i -—2 hh g = / Цо у + Ц»(—ТЦ У +(Цо + "»)cos ^^ (—тц / 2

h = ( 1 у +( —т ц У + 2cos ^7 ( —т ц У 2

Подставим (7) в (5), получим:

( у 11 Y 22 + у 12 — +

A 1 A 2

^ 12 yr , а 22 ,

HH

Y 11 = / 12 = P . Y 22 = P

у 11 а 22 + h Y 22 2 у 12 а 12 | +

P

P

P

2 H

H = ц + 2 A + A 2 , P = P 11 + 2 P 12 + P 22 , G = -- P

Решение системы (2) ищем в виде:

( 1 — цо/A jsin ^^

+ i Y 22 M »-------;-----—

h

G2 — 2 ( a + i p ) 2 +

и(5*= N(5* exp(i—t — Qx) 6 = a + i —, 5 = 1,2, (3) c где а - коэффициент затухания волн; го - круговая частота; с – скорость волны.

Подставим (3) в (2), после преобразований, получим:

+

а 22 gy h

g 1 = M »

—

an | + i a 22 M »

( 1 — цо/ц „)

h

G 4 ( a + i p ) 4 = 0

^оЩ у + ( —т , 1 +I 1 + So- 1 cos SL ,M

( —т ц 7 l ц »у 2

= ц„

» H

| у— » 2 + Ц G 26 2 j C ( 1 ) + ( Y 12 — 2 + ап G 26 2 C ( 2 ) = 0 (4) ( у 12 — 2 + а 12 G 2 6 2 C ( 1 ) + ( у 22 — 2 + а 22 G 2 6 2 C ( 2 ) = 0, где ц - упругий оператор.

Для того чтобы однородная система имела нетривиальное решение, ее определитель, составленный из коэффициентов при C ( 5 ) ( 5 = 1,2 ) , должен быть равен нулю.

Из (8) получим квадратное уравнение относительно z:

к — 4 z 2 + ( a 1 + ia 2 ) G 2 — 2 z + ( d 1 + id 2 ) G 4 = 0 (9)

2 g 1

k = у 11 у 22 Y 12 , a 1 = Y 11 а 22 + , Y 22 2 Y 12 а 12

h

a 2 = у 22 h — 1 M »

1 — ц^ I sin Пу, d 1 = а 22 g 1 h1 — ai2, l ц-J 2

d 2 = а 22 h -1 M »[1 — ц° I sin ^у, l ц») 2

где z – компл ексное число.

ВестникВГУИТ, №1, 2014

Оно находится по формуле:

z = ( a + i β )- 2, β = ω c

Решение уравнения (9) запишем в виде:

G 2

z =- ( b 1 + ib 2 )

2 k ω 2

b 1

ϕ cos 1 , b

2,2

ϕ sin 1 , r

2,1

= δ 1 2 + δ 2 2

δ 1 = a 1 2

-

a 2 2

-4kd1,δ2 = 2(a1a2 -2kd2), δπ tgϕ1 = 2 ,0 ≤ϕ1 ≤

δ 1 2

Из (11) с учетом (10) определим характеристики звуковых волн в насыщенной жидкостью наследственно-упругой пористой среде: квадрат скорости распространения волн:

c 1 2 2 = r 2 G sec 2 ϕ 2

, 2 ( γ 11 γ 22 - γ 1 2 2 ) 2

ϕ sin 1

ϕ cos 1

r 2 = b 1 2 + b 2 2 , tg ϕ 2 =

11 2 коэффициент поглощения [12]:

ωϕ a = tg 2 c2

логарифмический декремент затухания:

δ = 2 π tg ϕ 2 2

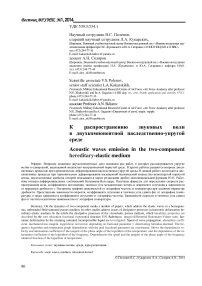

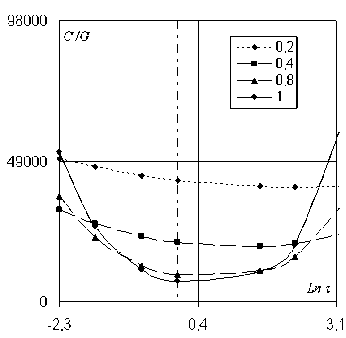

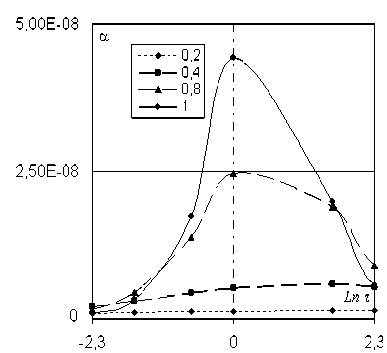

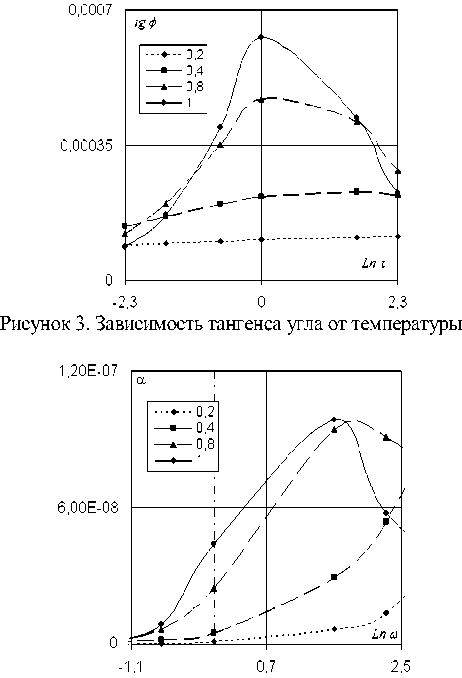

По формулам (12) и (13) построены графики зависимости скорости и коэффициента затухания от температуры и частоты при следующих данных: σ 11 =0.85, σ 22 =0.25, σ 12 =0.05, γ 11 =0.95, γ 22 =0.05, γ 12 =0, М ∞ =2, µ o / µ ∞ =0.1, ω =1 или τ =1.

Значения параметра дробности γ указаны на рисунках.

Рисунок 1. Зависимость скорости от температуры

Рисунок 2. Зависимость коэффициента затухания от температуры

Рисунок 4. Зависимость коэффициента затухания от частоты

Рисунки 1-3 представляют зависимости скорости, коэффициента затухания и тангенса угла сдвига фаз от логарифма температуры, рисунок 4 – зависимость коэффициента затухания от логарифма частоты. Зависимости скорости и тангенса угла сдвига фаз от частоты идентичны зависимостям от логарифма температуры.