К совершенствованию модели риск-ориентированного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) пищевой продукции в обороте

Автор: Зайцева Н.В., Май И.В., Никифорова Н.В., Кирьянов Д.А.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Профилактическая медицина: актуальные аспекты анализа риска здоровью

Статья в выпуске: 3 (43), 2023 года.

Бесплатный доступ

Актуальность исследования определена законодательным закреплением продукции как самостоятельного объекта надзора. При этом современный этап развития государственного управления предполагает снижение административного давления на хозяйствующие субъекты при сохранении максимальной защищенности жизни и здоровья граждан. Цель настоящего исследования состояла в отработке подходов к совершенствованию риск-ориентированной модели контроля пищевой продукции, обращаемой на потребительском рынке страны. Принципиальные методические подходы к модели риск-ориентированного контроля, изложенные в документах Роспотребнадзора, были приняты за основу. Потенциальный риск причинения вреда здоровью определяли как сочетание вероятности нарушения требований к продукции конкретного вида, тяжести вреда здоровью вследствие этого нарушения и коэффициентов, характеризующих масштаб вероятного воздействия. Пищевую продукцию категорировали по риску причинения вреда здоровью в соответствии с критериями, утвержденными Положением о федеральном государственном санитарном надзоре. Выделяли категории: объекты чрезвычайно высокого риска, высокого, значительного, умеренного, среднего и низкого риска. Предложена принципиальная схема организации риск-ориентированного контроля продукции как самостоятельного объекта контроля, включающая в качестве основных элементов создание реестра пищевой продукции на потребительском рынке, выделение приоритетных групп пищевой продукции по критериям риска на федеральном уровне, определение региональных приоритетов. Обосновано, что целесообразным является углубленная оценка риска товаров в каждой группе с учетом: специфики частоты нарушений санитарных требований, масштабов потребления продукции в регионе, приоритетов покупательного спроса. Предлагается интегрировать в модель этапы формирования профилей риска продукции и риск-ориентированных программ лабораторного сопровождения контроля продукции. Подчеркивается актуальность формирования единого хранилища результатов всех контрольно-надзорных мероприятий, в том числе данных лабораторных исследований продукции в привязке к производителям, дистрибьютерам и продавцам, и включение алгоритмов и математического аппарата наукоемкого анализа всей совокупности данных в программные модули Единой информационной системы Роспотребнадзора.

Пищевая продукция, контроль, безопасность, риск-ориентированная модель, профиль риска, реестр продукции, нарушения обязательных требований, оптимизация лабораторного контроля

Короткий адрес: https://sciup.org/142239918

IDR: 142239918 | УДК: 614.3, | DOI: 10.21668/health.risk/2023.3.01

Текст научной статьи К совершенствованию модели риск-ориентированного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) пищевой продукции в обороте

Никифорова Надежда Викторовна – кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией методов социально-гигиенического мониторинга (e-mail: ; тел.: 8 (342) 237-18-04; ORCID: .

Кирьянов Дмитрий Александрович – кандидат технических наук, заведующий отделом математического моделирования систем и процессов (e-mail: ; тел.: 8 (342) 237-18-04; ORCID: .

Вступивший в силу в 2021 г. федеральный закон № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» статьей 16 определил, что «результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования » являются самостоятельным объектом государственного контроля. До этого продукция рассматривалась как элемент контроля деятельности хозяйствующих субъектов.

Законодательные изменения влияют на процесс организации контроля, тогда как суть контроля остается неизменной – оценка соответствия продукции установленным требованиям безопасности и качества, устранение из оборота небезопасной продукции и профилактика появления такой продукции на потребительском рынке. Неизменными остаются и требования к пищевой продукции как объекту контроля (надзора).

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)1, устанавливая гигиенические показатели и нормативы безопасности подконтрольной продукции (товаров), определяют, что:

-

– подконтрольные товары не должны оказывать вредного влияния на здоровье настоящего и будущего поколений, имущество граждан, среду обитания человека и окружающую среду;

– информация для потребителя по содержанию и способу предоставления должна позволять идентифицировать товар и его изготовителя, удовлетворять требованиям к маркировке товаров, установленным в нормативных правовых документах государств-членов и нормативных документах в области технического регулирования на конкретный вид товара.

Российские национальные требования, как и требования Евразийского экономического союза, членом которого является Российская Федерация, гармонизированы с нормами Всемирной организации здравоохранения, в соответствии с которыми «безопасность продуктов питания» определяется как «гарантия того, что пища не причинит вред здоровью потребителя, при приготовлении и / или потреблении в соответствии с ее назначением». При этом безопасность обеспечивается « отсутствием или присутствием допустимого и безопасного уровня загрязняющих веществ, примесей, натуральных токсинов или любых других веществ, которые делают продукты питания вредными для здоровья и могут привести к возникновению острого или хронического болезненного состояния» 2.

Базовым элементом системы обеспечения безопасности и качества пищевой продукции является ее производство на принципах анализа рисков и определение критических контрольных точек (Hazard Analysis and Critical Control Point, HACCP) [1]. Методология HACCP, апробированная и общепризнанная на мировом уровне система, ориентирована на минимизацию рисков загрязнения производимой продукции, обеспечение безопасности и качества продукции, что является первоочередной задачей в работе всей пищевой отрасли [2, 3].

Система HACCP в России начала внедряться с 2001 г., когда Госстандарт осуществил регистрацию системы добровольной сертификации, которая функционирует до настоящего времени. На сегодня все большее число хозяйствующих субъектов декларируют приверженность принципам этой методологии и следуют им [4–6].

Тем не менее государственный контроль продукции, уже поступившей в потребительский оборот, может и должен рассматриваться как важнейший и неотъемлемый элемент системы защиты здоровья (а порой и жизни) населения страны. Даже в условиях производства продуктов питания с применением принципов HАCCP, до потребителя зачастую пищевая продукция доходит через ряд операций разгрузки – погрузки, складирования, хранения, раскладки на полках демонстрационных залов, в ряде случаев – обработки, упаковки и т.п. Как следствие, продукция может утерять ряд своих исходных свойств и приобрести новые, которые не всегда являются безопасными для потребителя. Государственный санитарный контроль товаров на полках магазинов, продукции объектов общественного питания и т.п. представляет собой последний и непосредственный барьер между потенциально небезопасной и / или некачественной продукцией и ее потребителем.

В силу значительного ассортимента пищевой продукции, разнообразия товаров по физикохимическим, биологическим свойствам, по используемому исходному сырью, производителям и иным показателям, тотальный охват продукции контролем практически невозможен. В связи с этим риск-ориен-тированная модель контроля пищевой продукции является оправданной как в никакой иной сфере [7]. Данный тезис подтверждается международным опытом применения риск-ориентированного контроля продукции в обороте. Так, Директивой Европейского Союза по общей безопасности продукции 2001/95/EC установлено, что «безопасной продукцией является …любая продукция, которая в нормальных и разумно предсказуемых условиях не представляет никакого риска или представляет минимальные риски…, считающиеся допустимыми» (ст. 2, п. b). Риск рассматривается как критерий безопасности. Определено, что национальные органы стран Евросоюза, осуществляющие контроль и надзор за рынком продукции, наделены полномочиями по контролю в отношении любой продукции до и после ее выпуска, в том числе даже той, которая представляет минимальные риски3.

Основы риск-ориентированной модели контроля пищевой продукции были заложены Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в самом начале административной реформы в Российской Федерации [8]. Руководителем службы, главным государственным санитарным врачом были утверждены методические рекомендации «Классификация пищевой продукции, обращаемой на рынке, по риску причинения вреда здоровью и имущественных потерь потребителей для организации плановых контрольно-надзорных мероприятий»4.

Вместе с тем накопленный опыт применения риск-ориентированной модели [9, 10] и изменения, которые в целом претерпела контрольно-надзорная деятельность, предполагает развитие существующих подходов. Такое развитие должно учитывать и динамику изменения частоты нарушений обязательных требований к продукции, и текущую санитарноэпидемиологическую ситуацию, и специфику изменения структуры потребления. Важным элементом и основанием для развития риск-ориентированной модели является формирование цифровых данных о результатах проверок продукции в рамках единой информационно-аналитической системы Роспотребнадзора [11, 12]. Система находится в стадии становления, однако позволяет в перспективе прогнозировать возможность глубокого системного анализа на основе обработки многомерных и разнообразных данных о безопасности и качестве продукции, ее производителях и продавцах.

Цель исследования – отработка подходов к совершенствованию риск-ориентированной модели контроля пищевой продукции, обращаемой на потребительском рынке страны.

Материалы и методы. Принципиальные методические подходы к модели риск-ориентированного контроля, изложенные в документах Роспотребнадзора, представлялись корректными и были приняты за основу. Потенциальный риск причинения вреда здоровью определяли как сочетание вероятности нарушения требований к продукции конкретного вида, тяжести нарушения здоровья вследствие этого нарушения и масштаба вероятного воздействия.

Вероятность нарушений требований характеризовали частотой выявляемых нарушений в целом во всех регионах Российской Федерации. Исходя из принципа предосторожности, в качестве частоты нарушений принимали 95%-ный персентиль распределения региональных относительных показателей.

Исходной информацией для оценки вероятности нарушений требований безопасности являлись данные государственной ведомственной статистики по форме статистического наблюдения Роспотребнадзора № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» (раздел 8 «Гигиеническая характеристика продовольственного сырья и пищевых продуктов»).

Тяжесть последствий для здоровья потребителей небезопасной продукции рассматривали как сочетание тяжести нарушения здоровья отдельного потребителя при употреблении небезопасной продукции (от значений, близких к нулю, – легкие нарушения здоровья, до 0,95 – тяжелые нарушения здоровья) и масштаба негативных последствий.

Масштаб определяли через коэффициенты, характеризующие объемы потребления пищевой продукции с учетом региональных особенностей, в том числе потребительской корзины. Принимали во внимание, что нормативы содержания потенциально небезопасных примесей в пищевой продукции установлены с учетом потребления этой продукции.

Исходными данными при расчете коэффициентов масштаба являлись данные государственного статистического бюллетеня «Потребление основных продуктов питания населением Российской Федерации»5. Дополнительно принимали во внимание материалы специальных исследования «Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в 2021 году по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств»6.

Пищевую продукцию категорировали по риску причинения вреда здоровью в соответствии с критериями, утвержденными Положением о федеральном государственном санитарном надзоре. Выделяли категории: объекты чрезвычайно высокого риска, высокого, значительного, умеренного, среднего и низкого риска.

Федеральный уровень

Создание реестра пищевой продукции на потребительском рынке

Выделение в целом по стране приоритетных групп продукции по критериям риска Выделение приоритетных подгрупп в учетом дополнительных критериев: частоты нарушений в подгруппах специфики покупательского спроса

Оценка тяжестей последствий нарушений требований безопасности с учетом санитарноэпидемиологической ситуации, данных о случаях причинения вреда здоровью

Анализ объемов потребления продукции. Учет потребительской корзины

Региональный уровень

Определение субъектовых приоритетов групп по критериям риска.

Определение приоритетов в каждой группе с учетом:

-

- региональной частоты нарушений - масштабов потребления в регионе - приоритетов покупательного спроса

Обоснование профилей риска продукции. Формирование риск-ориентированных npoipaMM лабораторного сопровождения контроля продукции

Проведение контрольно-надзорных мероприятий и фиксация их результатов в единой БД

Систематический наукоемкий анализ результатов контрольно-надзорных мероприятий

Рис. 1. Принципиальная схема организации риск-ориентированного контроля продукции как самостоятельного объекта контроля

Результаты и их обсуждение. В дополнение к методическим подходам предложена принципиальная схема организации риск-ориентированного контроля продукции как самостоятельного объекта контроля (рис. 1).

Представляется, что первой составляющей модели должен стать возможно полный и постоянно обновляемый реестр пищевой продукции, для которой установлены обязательные требования безопасности и качества, и которая как самостоятельный объект подлежит санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору). Данное утверждение соответствует п. 13 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)7, который декларирует: «Учет объектов контроля осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека... посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля, включая сведения о продукции (товарах), подлежащей государственному контролю (надзору) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза». Предлагаемая структура такого реестра приведена в табл. 1.

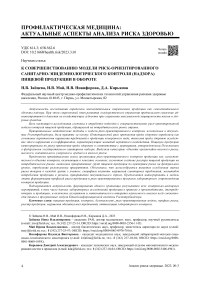

На рис. 2 приведена предлагаемая схема реестра пищевой продукции (желтым цветом отмечены основные информационные блоки, голубым – общероссийские классификаторы, серым – различные реестры (ЮЛ/ИП, свидетельств о гос. регистрации и др.). Основная часть содержит в себе таблицы, отражающие паспортную часть на продукцию (таблица «Продукция»), связь продукции с различными нормативными документами (СанПин, Технические регламенты ЕАЭС, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарноэпидемиологическому надзору (контролю) ЕАЭС8) справочной документацией (НСИ), значениями показателей риска для продукции, а также документы на соответствие продукции иным документам (ГОСТам, ТУ и др.) и т.п. Наполнение основной части происходит с учетом информационного взаимодействия с различными реестрами и классификаторами через соответствующие ключи, обозначенные на рисунке буквой «P» (primary key).

Таблица 1

Сведения, предлагаемые для включения в реестр пищевой продукции как объекта санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

№ п/п Наименование показателя 1 Код продукции (товара) по ТН ВЭД 2 Код продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 3 Штрихкод товара 4 Наименование продукции (товара) 5 Код региона, где отобрана продукция 6 ИНН производителя товара (в соответствии с реестром хозяйствующих субъектов (ЮЛ/ИП), подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) 7 Код производственного объекта, где произведена продукция (товара) в соответствии с реестром хозяйствующих субъектов, подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) 8 Идентификатор свидетельства о государственной регистрации продукции (для связи с единым реестром свидетельств о государственной регистрации) 9 Идентификатор отнесения продукции к типу «Новая продукция» (для связи с единым реестром «Новой пищевой продукции») 10 Идентификатор включения продукции (товара) в государственной реестр пищевых продуктов, материалов и изделий, разрешенных для изготовления на территории Российской Федерации или ввоза на территорию Российской Федерации и оборота) 11 Идентификатор свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов, а также продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы, включая ввозимую на территорию Российской Федерации (для связи со сводным реестром такой продукции: 12 Идентификатор свидетельства о государственной регистрации пищевой продукции как специализированной (для связи с единым реестром специализированной пищевой продукции) 13 Идентификатор документа (документов), в согласии с требованиями которого произведен изведена продукция (товар) (ГОСТ, ТУ) (для связи с блоком НСИ) 14 Реквизиты документа об оценке (подтверждении) соответствия (для связи с реестрами и/или базами данных документов по оценке соответствия) 15 Категория риска общероссийская (по группе товаров) (показатель связан с расчетным модулем) 16 Категория риска региональная (по группе товаров) (показатель связан с расчетным модулем) 17 Идентификаторы нормативной документации, устанавливающей обязательные санитарно-эпидемиологические требования к безопасности и качеству продукции (товара) (для связи с блоком связи с блоком НСИ) 18 Показатели и нормативы, установленные для данного вида продукции (товара)

Реестр продукции является основой для ввода в единую базу данных результатов контрольнонадзорных мероприятий. Формирование и ведение такой базы данных обеспечит максимально корректную и надежную оценку частоты нарушений обязательных требований, выявление закономерностей этих нарушений как на региональном, так и на общефедеральном уровне, в том числе в сопряжении с данными о производителях (продавцах) продукции. Последнее крайне важно, поскольку продукция не является самостоятельный субъектом правоотношений и меры ответственности всегда будут отнесены к определенному юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

Потенциальный риск причинения вреда здоровью ( R п I ищ ) предлагается определять как сочетание вероятности нарушения требований к продукции конкретного вида, тяжести нарушения здоровья вследствие этого нарушения и масштаба вероятного воздействия по формуле (1):

R Пищ = Z ( p i ■ g I ) ■ M , (1)

где piI – вероятность нарушений обязательных требований безопасности к пищевой продукции по i -му фактору опасности в ходе одной проверки. В качестве фактора опасности продукции рассматриваются все исследуемые в ходе контрольно-надзорных мероприятий химические вещества, микробные и паразитарные агенты, радиологические показатели, генно-модифицированные организмы и т.д.;

giI – тяжесть последствий для здоровья нарушений санитарно-эпидемиологических требований к i -му фактору опасности пищевой продукции принимается по результатам идентификации опасности продукции, соответствует наиболее опасному (тяжелому) виду нарушения здоровья. Принимали, что каждое нарушение обязательных требований потенциально может иметь следствием соответствующие негативные последствия со стороны здоровья потребителя;

M I – коэффициент, характеризующий масштаб потенциального негативного воздействия.

Частота (вероятность) нарушений обязательных требований безопасности к пищевой продукции по i -му фактору опасности в ходе одной проверки

Рис. 2. Схема Реестра пищевой продукции, обращаемой на потребительском рынке Российской Федерации и подлежащей санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору)

( piI ) определяется по данным отраслевой статистики как отношение числа результатов исследований с нарушением требований и норм к общему числу исследований (2):

piI

mi ni ,

где m i – число исследований пищевой продукции с превышением нормативного значения i -го фактора в год;

n i – общее число исследований i -го фактора в год.

Для оценки потенциального риска причинения вреда здоровью используется величина 95%-ного персентиля нарушений нормативов по каждому исследованному i -му фактору с учетом данных всех регионов Российской Федерации за трехлетний период. Учитывали данные, внесенные в государственную ведомственную статистическую форму № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» (раздел 8 «Гигиеническая характеристика продовольственного сырья и пищевых продуктов»).

Тяжесть последствий для здоровья потребителей небезопасной продукции принимали в соответствии с данными, рекомендуемыми ВОЗ [13, 14]. К примеру, тяжесть ротавирусного энтерита оценивается в диапазоне от 0,146 до 0,236 (среднее значение 0,188); инфекций, вызванных E. Coli , – от 0,236 до 0,347 (0,270); сальмонеллеза – от 0,229 до 0,415 (0,355) и т.п.

Тяжести нарушений здоровья для задач отечественной модели риск-ориентированного надзора могут уточняться и корректироваться с учетом реги- страции случаев причинения вреда здоровью, дока-занно связанных с нарушением требований безопасности продукции [15]. Оценка и доказательство вреда здоровью под воздействием опасных факторов продукции, в том числе с учетом тяжести этого вреда, является актуальным направлением гигиенических исследований и залогом адекватного анализа риска.

Коэффициент, характеризующий региональные особенности потребления пищевой продукции ( M ), определяется как отношение регионального фактического объема годового потребления продукции на одного жителя к физиологически обоснованному рекомендуемому объему годового потребления продукции (оптимально – объема потребления, с учетом которого разрабатывались гигиенические нормативы безопасности данной продукции) на одного жителя (3):

у

M = — ■ k, (3)

У

РФ где V – региональное фактическое потребление пищевых продуктов в год на одного жителя (т/год, л/год, шт./год и пр.);

V РФ – потребление пищевых продуктов в год на одного жителя (т/год, л/год, шт./год и пр.).

k – повышающий коэффициент для пищевых продуктов, входящих в потребительскую корзину, k = 10. Для прочих видов пищевой подукции k = 1.

На уровне страны в целом оценка риска позволяет выявлять общефедеральные приоритеты, выделять крупные группы пищевой продукции, которые

Таблица 2

Фрагмент категорирования групп продукции с учетом данных 2020–2022 гг. в целом по Российской Федерации

|

Группа пищевой продукции (отраслевая классификация Роспотребндазора) |

p |

g |

R |

Характеристика риска для задач планового контроля |

|

Мясо и мясные продукты* |

0,052 |

0,198 |

1,03E-01 |

Чрезвычайно высокий |

|

Мясо и мясные продукты импортируемые |

0,071 |

0,198 |

1,41E-02 |

Высокий |

|

Птица и птицеводческие продукты, в том числе яйца |

0,059 |

0,45 |

2,66E-01 |

Чрезвычайно высокий |

|

Птица, птицеводческие продукты, импорт. |

0,183 |

0,45 |

8,24E-02 |

Высокий |

|

Молоко, молочные продукты |

0,053 |

0,35 |

1,86E-01 |

Чрезвычайно высокий |

|

Молоко, молочные продукты импорт. |

0,07 |

0,35 |

2,45E-02 |

Высокий |

|

Рыба, рыбные продукты и др. гидробионты |

0,065 |

0,245 |

1,59E-01 |

Чрезвычайно высокий |

|

Рыба, рыбные продукты и др. гидробионты импорт. |

0,086 |

0,245 |

2,11E-02 |

Высокий |

|

Кулинарные изделия |

0,042 |

0,18 |

7,56E-03 |

Значительный |

|

Кулинарные изделия, вырабатываемые по нетрадиционной технологии |

0,333 |

0,065 |

2,16E-02 |

Высокий |

|

Продукция предприятий общественного питания |

0,044 |

0,27 |

1,19E-01 |

Чрезвычайно высокий |

|

Мукомольно-крупяные изделия |

0,026 |

0,115 |

2,99E-02 |

Высокий |

|

Хлебобулочные изделия |

0,035 |

0,003 |

1,05E-03 |

Значительный |

|

Сахар |

0,026 |

0,002 |

5,20E-05 |

Умеренный |

|

Плодоовощная продукция |

0,021 |

0,152 |

3,19E-03 |

Значительный |

|

Безалкогольные напитки |

0,077 |

0,023 |

1,77E-03 |

Значительный |

|

Зерно и зернопродукты |

0,0001 |

0,001 |

1,00E-07 |

Низкий |

|

Минеральные воды |

0,057 |

0,015 |

8,55E-04 |

Средний |

|

Соль |

0,025 |

0,001 |

6,10E-05 |

Умеренный |

П р и м е ч а н и е : * – жирным шрифтом выделены группы товаров, включенные в потребительскую корзину ( k = 10).

характеризуются наиболее высокими рисками для здоровья, и на контроль которых в обороте регионам требуется обращать особое внимание. Так, к общим по России приоритетам относятся молочная, мясная продукция, рыба, рыбные продукты, продукция предприятий общественного питания (табл. 2).

Следует отметить, что по этим группам продукции отмечается положительная тенденция по частоте выявляемых нарушений: так, по группе «Молоко и молочная продукция» в целом по стране за период 2010–2020 гг. 95%-ный персентиль частоты нарушений составлял 0,061 (т.е. нарушения выявляли в 6,1 % исследованных проб). За период 2020–2022 гг. величина сократилась до 0,053 (5,3 %). Частота нарушений, выявляемых в группе «Рыба и рыбные продукты», изменилась за эти же периоды с 0,086 до 0,065. Очевидно, что стимулирование системным государственным контролем законопослушности, ответственности и добросовестности производителей, дистрибьютеров и продавцов в конечном счете снижает частоту выявляемых нарушений и обеспечивает безопасность и качество продукции в целом по стране.

Положением о санитарно-эпидемиологическом надзоре отнесение продукции как самостоятельного объекта контроля к категориям риска утверждается решением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации (п. 22б). Вместе с тем, следует отметить, что учет региональных особенностей оборота пищевой продукции может явиться важным направлением развития риск-ориентирован-ной модели контроля. От региона к региону сущест- венно изменяются показатели, включаемые в оценку риска продукции.

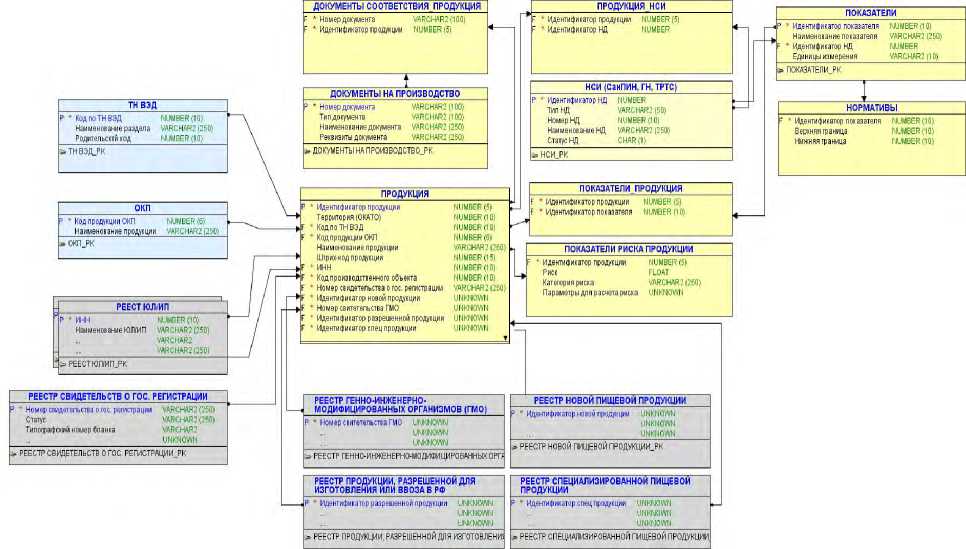

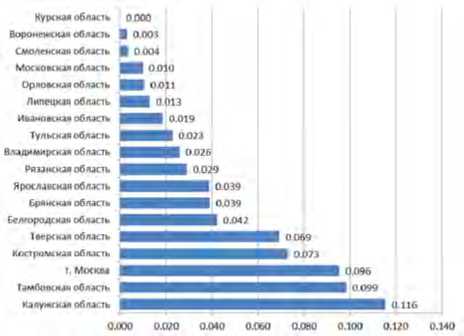

На рис. 3 приведены только два примера различий в частоте выявляемых нарушений. Так, в Центральном федеральном округе частота выявления нестандартных проб мясной продукции в 2022 г. варьировалась от 0,0 (0 %) (Курская область) до 0,116 (11,6 %) (Калужская область), то есть только показатель частоты нарушений на порядок изменял величину риска для здоровья. В меньшей степени, но тоже значительно, варьировался показатель частоты нарушений продукции из группы «Молоко и молочная продукция».

Диапазон частоты нарушений требований безопасности по санитарно-химическим показателям мясной продукции составил по субъектам Российской Федерации от 0 до 0,096; молока и молочной продукции от 0 до 0,091; по рыбе и рыбным продуктам от 0 до 0,256 (последнее – при небольшой выборке).

Таким образом, история и результаты региональных проверок могут вносить существенные коррективы в определение важнейшей составляющей риска – вероятности возникновения нежелательного события (нарушения требований безопасности продукции и, соответственно, возникновения ответа на эти нарушения).

Объемы потребления пищевой продукции, как средство выражения масштаба риска, значительно отличаются по субъектам и зависят от климатической зоны, национальных и региональных традиций, доступности тех или иных товаров и пр.

Так, потребление мяса и мясных продуктов в 2022 г. в стране варьировалось в диапазоне от 49

(Республика Дагестан) до 115 кг/душу населения (Республика Калмыкия), т.е. различалось более чем вдвое. Потребление рыбы и рыбных продуктов различалось еще более разительно – от 6,7 кг/душу в Республике Тыва до 44,1 кг/душу в Ненецком автономном округе. Диапазон потребления фруктов и ягод колебался от 31 до 125 кг/душу населения, овощей и бахчевых – от 71 до 224 кг/душу населения и т.п.

В дополнение к данным государственного статистического бюллетеня «Потребление основных продуктов питания населением Российской Федера-ции»9 представляется целесообразным принимать во внимание материалы специальных исследований «Потребление продуктов питания в домашних хо-зяйствах…»10, которые содержат информацию о существенно более широком круге пищевой продукции, потребляемой россиянами.

В табл. 3 сопоставлены фрагменты результатов категорирования некоторых групп продукции Калининградской области и Республики Бурятия.

а

Курс ило облапь Нпронлжская область Ьрннская облапь Липецкая облапь

Iверткая облапь Рямнская облапь Московская область Калужская облапь Орлим кии iKinai >ь Белгородская об л at I ь Ярославская область г. Москва Ивановская область тульская область Костроме пап область I лмбовси.» область Владимирская область Смоленская область

-

■ 0002

-

■ 0002

-

■ Л nos

■■ 0.008

^■е о.оп

0 012

б

Рис. 3. Частота нарушений требований к микробиологической безопасности продукции в субъектах Центрального Федерального округа, 2022 г. (случаев выявленных несоответствий на одну исследованную пробу): а – мясо и мясные продукты; б – молоко и молочные продукты

Таблица 3

Сопоставление величин рисков и категорий некоторых групп пищевой продукции двух регионов Российской Федерации

|

Вид продукции |

Калининградская область |

Республика Бурятия |

||

|

R |

Категория риска |

R |

Категория риска |

|

|

Мясо и мясные продукты |

9,7E-02 |

Высокий |

1,8E-01 |

Чрезвычайно высокий |

|

Мясо и мясные продукты импорт. |

5,2E-03 |

Значительный |

3,9E-02 |

Высокий |

|

Птица, яйца и продукты их переработки |

1,6E-01 |

Чрезвычайно высокий |

3,8E-01 |

Чрезвычайно высокий |

|

Молоко и молочные продукты |

7,9E-01 |

Чрезвычайно высокий |

1,9E+00 |

Чрезвычайно высокий |

|

Масложировая продукция |

1,7E-02 |

Высокий |

1,2E-01 |

Чрезвычайно высокий |

|

Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них |

3,0E-01 |

Чрезвычайно высокий |

4,0E-01 |

Чрезвычайно высокий |

|

Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты из них, импортируемые |

1,8E-02 |

Высокий |

2,2E-01 |

Чрезвычайно высокий |

|

Кулинарные изделия |

2,7E-02 |

Высокий |

4,7E-02 |

Высокий |

|

Кулинарные изделия, вырабатываемые по нетрадиционной технологии |

8,8E-01 |

Чрезвычайно высокий |

4,1E-01 |

Чрезвычайно высокий |

|

Продукция общественного питания |

1,6E-01 |

Чрезвычайно высокий |

2,4E-01 |

Чрезвычайно высокий |

|

Мукомольно-крупяные изделия |

8,7E-04 |

Средний |

6,7E-03 |

Значительный |

|

Хлебобулочные изделия |

9,9E-04 |

Средний |

8,0E-03 |

Значительный |

|

Плодовоовощная продукция |

1,27E-01 |

Чрезвычайно высокий |

4,22E-01 |

Чрезвычайно высокий |

|

Плодовоовощная продукция импорт. |

2,24E-02 |

Высокий |

1,21E-02 |

Высокий |

|

Овощи |

4,58E-02 |

Чрезвычайно высокий |

1,22E-01 |

Чрезвычайно высокий |

При расчете рисков указанных регионов учитывались история проверок в субъекте Федерации за последние 3 года и специфика потребления пищевой продукции. Из результатов оценки риска следует, что в Республике Бурятия ежегодному контролю из приведенных групп продукции к категории чрезвычайно высокого риска могут быть отнесены продукты 10 групп, тогда как в Калининградской области – 7.

Анализ показывает, что каждому из регионов целесообразно с учетом специфики потребления продукции и истории проверок формировать региональные перечни категорированной пищевой продукции и с учетом этих перечней планировать контрольные (надзорные) мероприятия.

Развитие модели риск-ориентированного контроля на базе наукоемкого системного анализа результатов контрольно-надзорных мероприятий предполагает учет не только результатов оценки риска определенных укрупненных групп продукции, но и данные о производителях, продавцах этой продукции, а также о специфике потребительского спроса. Такой анализ обеспечивает повышение адресности, точности выбора объектов контроля и имеет целью выделить из общей массы товаров приоритетной группы те, которые:

-

– пользуются наибольшим потребительским спросом;

-

– отличаются наибольшей частотой нарушений;

-

– характерны для определенных производителей.

Так, к примеру, анализ структуры продаж на российском рынке товаров из группы «Молоко и молочная продукция» показал, что наибольшим спросом у потребителей пользуется пастеризованное молоко – 28,0 % (по массе). Далее по объемам продаж следуют, масло и маргарин – 17,7 %, сметана – 14,1 %, творог – 12,1 %, кефир – 9,4 %, молоко стерилизованное – 9,4 %, сливки – 3,4 %, прочие категории – 4,0 % [16]. Соответственно, структуру исследования товаров при проведении контрольнонадзорных мероприятий логично формировать с учетом востребованности продукции.

Еще одним критерием при выборе пищевой продукции для контроля является учет истории проверок по каждому виду товаров. Результаты лабораторных исследованных молочной продукции, полученные в ходе контрольно-надзорных мероприятий в Пермском крае в последние годы, позволили установить, что наибольшая частота нарушений (учтены показатели и безопасности, и качества) была выявлена при исследовании сливочного масла, мороженого, пастеризованного и сырого молока. Наимень- шее количество – в отношении плавленых сыров, сливок, йогуртных напитков. Результаты также могут быть крайне важны при обосновании выбора конкретного вида товара для лабораторного исследования.

Выработка подходов, которые позволяют учесть весь спектр критериев при выборе конкретного товара для контрольного мероприятия, включая марку и / или производителя продукции, и обеспечивают максимальную адресность контроля – важнейшее направление развития риск-ориентиро-ванной модели.

Совершенствование модели предполагает и оптимизацию системы лабораторного исследования пищевой продукции. Данное направление научных исследований крайне актуально, поскольку результаты инструментальных исследований обладают максимальной информативностью для задач оценки рисков продукции и значительно повышают объективность результатов проверки [17, 18]. Принимая во внимание, что ресурсы на проведение лабораторных исследований при осуществлении контрольно-надзорной деятельности ограничены, исследования не всегда могут охватить полный перечень показателей, характеризующих безопасность объекта надзора [19]. Вследствие этого существует необходимость выбора показателей, которые будут при приемлемых затратах максимально информативно и надёжно обеспечивать задачи контроля по выявлению несоответствий обязательным требованиям. Такому требованию отвечает понятие «профиль риска продукции» как типовой структуры сочетания частоты нарушений обязательных требований безопасности к отдельным параметрам продукции и тяжести последствий этих нарушений. Подходы к построению профилей риска продукции уже описаны в нескольких исследованиях, однако, несомненно, требуют детального рассмотрения и методического развития, в том числе с учетом новых данных о продукции11 [20]. В целом построение профиля риска может рассматриваться как инструмент повышения обоснованности, результативности и, как следствие, эффективности инструментальных исследований.

Совершенствование риск-ориентированной модели контроля пищевой продукции, обращаемой на потребительском рынке Российской Федерации, в полной мере соответствует требованиям современного этапа развития государственного управления в стране: снижению административного давления на бизнес при максимальной защите жизни и здоровья населения как основного ресурса государства.

Являясь важнейшим элементом процесса обеспечения исполнения требований, контрольнонадзорное мероприятие (проверка) играет ключевую роль в обеспечении безопасности и качества продукции. Максимальная адресность проверок, ориентирующая регулятора на наиболее «рисковую» продукцию, является залогом того, что небезопасная продукция будет удалена из оборота. Более того, постоянное внимание контролирующего органа к продукции с повышенной частотой нарушений требований безопасности является фактором предупреждения хозяйствующим субъектам, профилактической мерой, ориентирующей на законопослушание. Повышение плотности контроля наиболее рисковой продукции при снижении частоты измерений малорезультативных показателей в конечном счете должно обеспечить рост безопасности потребительского рынка страны без повышения общих затрат на инструментальное сопровождение проверок.

Важность оптимизации контроля пищевой продукции признается на мировом уровне. Страны предлагают разные подходы к совершенствованию процесса. Предлагаются системы «мудрых рекомендаций» с выделением малоценных тестов и исследований [7, 21]. Отрабатываются методические подходы к экспертному выбору для контроля наиболее значимых факторов опасности отдельных видов продукции. Так, в исследованиях канадских ученых методами экспертных оценок из 155 первоначально выделенных факторов риска пищевой продукции для последующего контроля обоснованы 17 приоритетных [22]. Вместе с тем, представляется, что подходы, основанные на использование объективных данных и наукоемкого анализа, являются более предпочтительными, чем субъективные экспертные оценки, и обеспечивают системность, прозрачность и преемственность аналитических заключений.

Выводы. Современный этап развития государственного управления в сфере обеспечения безопасности пищевой продукции актуализирует развитие риск-ориентированной модели контроля. Первооче- редной задачей становится создание и ведение единой и постоянно пополняемой базы данных по показателям качества и безопасности продукции. База данных должна интегрировать результаты всех контрольно-надзорных мероприятий, данные лабораторных исследований продукции в привязке к производителям, дистрибьютерам и продавцам [23]. На сегодня отсутствие полной цифровой информационной основы ограничивает возможности построения профилей риска товаров. Лимитирующим фактором является и недостаточно полный учёт случаев причинения вреда здоровью потребителей, наносимый при использовании небезопасной пищевой продукции.

Единая информационная система Роспотребнадзора, призванная формировать общее информационное пространство, находится в стадии становления. В ближайшее время у исследователей появится возможность оперировать данными. Для реализации глубоко анализа требуется разработка методических подходов, которые обеспечат единообразное и корректное:

-

– обоснование региональных приоритетов для планирования контрольных мероприятий отношении пищевой продукции;

-

– построение профилей риска пищевой продукции;

-

– обоснование оптимального объема и структуры лабораторных исследований при проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении продукции как самостоятельного вида контроля.

Включение алгоритмов и математического аппарата таких методических подходов в программные модули Единой информационной системы Роспотребнадзора может рассматриваться как один из путей совершенствования модели риск-ориентированного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) пищевой продукции в обороте страны.

Финансирование. Исследование не имело финансовой поддержки.

Список литературы К совершенствованию модели риск-ориентированного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) пищевой продукции в обороте

- Барановская М.А., Тутарищева С.М., Цеева С.К. О важности применения ХАССП в сфере пищевой продукции // Colloquium-journal. - 2019. - № 24-10 (48). - С. 82-84. DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10870

- Rosak-Szyrocka J., Abbase A.A. Quality management and safety of food in HACCP system aspect // Production Engineering Archives. - 2020. - Vol. 26, № 2. - P. 50-53. DOI: 10.30657/pea.2020.26.11

- Kho J.S., Jeong J. HACCP-based cooperative model for smart factory in South Korea // Procedia Comput. Sci. - 2020. -Vol. 175. - P. 778-783. DOI: 10.1016/j.procs.2020.07.116

- Замятин А.Н., Мигел А.А., Чаусов Н.Ю. Разработка системы менеджмента качества и безопасности молочной продукции на основе принципов HACCP // Russian Economic Bulletin. - 2020. - Т. 3, № 1. - С. 103-107.

- НАССР как основной механизм построения системы менеджмента качества на предприятии / О.П. Терехова, Р.И. Терехов, З.С. Филиппов, О.А. Филиппова // Экономика и предпринимательство. - 2022. - № 4 (141). - С. 710-714. DOI: 10.34925/EIP.2022.141.4.127

- Исмоилов Б.Х., Хамракулов Г.Х. Эффективность применения системы HACCP в виноделии [Электронный ресурс] // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. - 2022. - № 2 (95). - URL: https://7universum.com/ ru/tech/archive/item/13062 (дата обращения: 26.08.2023).

- Dearfield K.L., Hoelzer K., Kause J.R. Review of various approaches for assessing public health risks in regulatory decision making: Choosing the right approach for the problem // J. Food Prot. - 2014. - Vol. 77, № 8. - P. 1428-1440. DOI: 10.4315/0362-028X.JFP-14-046

- Научно-методические подходы к классификации хозяйствующих субъектов по риску причинения вреда здоровью граждан для задач планирования контрольно-надзорных мероприятий / А.Ю. Попова, H.B. Зайцева, И.В. Май, Д.А. Кирьянов, А.С. Сбоев // Анализ риска здоровью. - 2014. - № 4. - С. 4-13.

- Попова А.Ю. Анализ риска - стратегическое направление обеспечения безопасности пищевых продуктов // Анализ риска здоровью - 2018. - № 4. - С. 4-12. DOI: 10.21668/health.risk/2018.4.01

- К оценке риска здоровью населения от воздействия факторов микробной природы при производстве и употреблении некоторых видов нестерилизуемой рыбной продукции / Л.В. Белова, В.В. Карцев, Т.Ю. Пилькова, Ю.А. Новикова // Профилактическая и клиническая медицина. - 2014. - № 3 (52). - С. 38-43.

- Колнет И.В., Клепиков А.О. К вопросу реализации программного модуля «Социально-гигиенический мониторинг» единой информационной автоматизированной системы Роспотребнадзора // Гигиенические, эпидемиологические и экологические аспекты профилактики заболеваемости на региональном уровне: сборник трудов конференции. - Воронеж, 2023. - С. 19-21.

- Дистанционный контроль соблюдения требований санитарного законодательства: цели, задачи, перспективы внедрения / А.Ю. Попова, Н.В. Зайцева, И.В. Май, Д.А. Кирьянов, П.А. Колесник // Гигиена и санитария. - 2021. -Т. 100, № 10. - С. 1024-1034. DOI: 10.47470/0016-9900-2021-100-10-1024-1034

- GBD 2016 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016 // Lancet. - 2017. - Vol. 390, № 10100. - P. 1211-1259.

- Disability weights for the Global Burden of Disease 2013 study / J.A. Salomon, J.A. Haagsma, A. Davis, C.M. de Noordhout, S. Polinder, A.H. Havelaar, A. Cassini, B. Devleesschauwer [et al.] // Lancet Glob. Health. - 2015. - Vol. 3, № 11. - P. e712-e723. DOI: 10.1016/S2214-109X (15) 00069-8

- Методические подходы к классификации заболеваний системы кровообращения по степени тяжести на основе статистики обращений населения за медицинской помощью / Н.В. Зайцева, Д.А. Кирьянов, М.Ю. Цинкер, С.В. Бабина // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2021. - Т. 29, № 4. - С. 871-876. DOI: 10.32687/0869-866X-2021-29-4-871-876

- Обзор NielsenIQ: рынок молочной продукции [Электронный ресурс] // NIQ. - URL: https://nielseniq.com/global/ ru/insights/analysis/2019/obzor-nielsen-rynok-molochnoy-produkcii/ (дата обращения: 30.08.2023).

- Клещина Ю.В., Елисеев Ю.Ю. Мониторинг за контаминацией продовольственного сырья и пищевых продуктов токсичными элементами // Гигиена и санитария. - 2013. - № 1. - С. 81-82.

- Макаров Д.А., Комаров А.А., Селимов Р.Н. Обеспечение химической безопасности пищевой продукции в Российской Федерации // Контроль качества продукции. - 2017. - № 5. - С. 21-26.

- Шаевич А.Б. Контроль (надзор) в сфере технического регулирования: взгляд на ситуацию // Методы оценки соответствия. - 2008. - № 1. - С. 13.

- Май И.В., Никифорова Н.В. Методические подходы к оптимизации лабораторного контроля безопасности продукции в рамках риск-ориентированной модели надзора // Гигиена и санитария. - 2019. - Т. 98, № 2. - С. 205-213. DOI: 10.18821/0016-9900-2019-98-2-205-213

- Protecting resources, promoting value: a doctor's guide to cutting waste in clinical care [Электронный ресурс] // AMRC. -2014. - 62 p. - URL: https://www.aomrc.org.uk/wp-content/uploads/2016/05/Protecting_Resources_Promoting_Value_1114.pdf (дата обращения: 27.08.2023).

- Selection of risk factors to be included in the Canadian Food Inspection Agency risk assessment inspection model for food establishments / R. Zanabria, M. Racicot, M. Cormier, J. Arsenault, C. Ferrouillet, A. Letellier, A. Tiwari, A. Maskay [et al.] // Food Microbiol. - 2018. - Vol. 75. - P. 72-81. DOI: 10.1016/j.fm.2017.09.019

- A risk based sampling design including exposure assessment linked to disease burden, uncertainty and costs / A. Pielaat, J.E. Chardon, L.M. Wijnands, E.G. Evers // Food Control. - 2018. - № 84. - P. 23-32. DOI: 10.1016/j.foodcont.2017.07.014