"К троцкизму причастен не был…": опыт биографий директоров Красноярского авиационного ремонтного завода Б. Крутского и П. Зуева

Автор: Овчаров Валентин Владимирович, Филиппов Вячеслав Викторович

Журнал: The Newman in Foreign Policy @ninfp

Статья в выпуске: 65 (109), 2022 года.

Бесплатный доступ

Благодаря своему географическому положению в центре великой страны, в 30-е годы прошлого столетия Красноярск оказался центром развития полярной авиации. Лётчики Енисейской авиалинии были в числе первопроходцев на воздушных путях севера и северо-востока России. Постепенно увеличивавшееся количество самолётов, задействованных на полярных линиях, обусловило создание в Красноярске авиаремонтной базы Северного морского пути. Созданные в 1934 г. авиаремонтные мастерские, несмотря на трудности, динамично развивались, и в августе 1935 г. были развёрнуты в Красноярский авиационный ремонтный завод. Не минули коллектив завода сталинские репрессии, охватившие страну в 1937-1938 гг. О судьбах бывших директоров Красноярского авиационного ремонтного завода Б.Г. Крутском и П.Ф. Зуеве, ставших жертвами этих репрессий, пойдёт речь в настоящей работе, целью которой является введение в научный оборот источников, находящихся на хранении в архиве Управления ФСБ России по Красноярскому краю и в Государственном архиве Красноярского края.

Репрессии, красноярские авиационные ремонтные мастерские, красноярский авиационный ремонтный завод, главное управление северного морского пути, полярная авиация

Короткий адрес: https://sciup.org/14124528

IDR: 14124528 | УДК: 94(571.51)”19”(092

Текст научной статьи "К троцкизму причастен не был…": опыт биографий директоров Красноярского авиационного ремонтного завода Б. Крутского и П. Зуева

С древних времён человечество стремилось к познанию. Это обуславливалось, в первую очередь, жизненной необходимостью. Среди крупнейших открытий на пути развития человечества можно выделить добывание огня, приручение животных, изобретение каменного топора, колеса, возникновение металлургии и т.д. Но был и иной фактор – наслаждение первозданной природой и понимание того, что происходит и почему, удовлетворение, получаемое от самого процесса познания.

Осваивало человечество и бескрайние арктические просторы. В течение нескольких столетий экспедиции из России, Норвегии, Англии, Швеции, Америки и других стран штурмовали северные моря. Многие из них потерпели неудачу. Но никакие трудности не могли остановить энтузиастов изучения Арктики.

Первая мировая война, а также произошедшие революции 1917 г., замедлили ход изучения северных территорий бывшей Российской империи, но не остановили его вовсе. Несмотря на тяготы и лишения

Гражданской войны, летом 1918 г. экспедиции, возглавляемые старшим лейтенантом

Тихменёвым, подполковником Д.Ф.

Котельниковым и инженером путей сообщений Вихманом изучали полярный фарватер, устья рек Обь и Енисей. Результаты своих исследований они доложили 19 ноября 1918 г. в Омске на междуведомственном совещании по вопросу оборудования Северного морского пути. Совещание признало необходимым установление морской связи Сибири с европейскими рынками через устья обеих рек. Мореплавание Северным морским путём планировалось начать уже летом 1919 г.1 Верховный правитель адмирал А.В. Колчак, будучи полярным исследователем, поощрял изучение северных территорий. 23 апреля 1919 г. постановлением Совета Министров был образован Комитет Северного морского пути. С открытием навигации в 1919 г. министерствами морским, торговым и промышленным было снаряжено несколько экспедиций за полярный круг. В одной из экспедиций работал и Александр

Александрович Сотников – бывший атаман Енисейского казачьего войска.

Исследовательский отряд получил задание от Сибирского Геологического комитета детально обследовать район Норильского угольного месторождения, а от Дирекции Маяков и Лоций Северного Морского пути – произвести гидрографические работы в пункте, наиболее удобном для создания угольной базы для снабжения судов. Задачи эти были успешно выполнены, и экспедиция возвратилась в Красноярск в октябре 1919 г.2

Плановое и научное освоение северных российских территорий было продолжено и

при Советской власти. 10 марта 1921 г. Декретом Совета Народных Комиссаров «в целях всестороннего и планомерного исследования Северных морей, их островов, побережий, имеющих в настоящее время Государственно-важное значение…» при Народном Комиссариате Просвещения, был учреждён Плавучий Морской Научный Институт3. В 1923 г. возобновились северные научные экспедиции, а особенно активное освоение Севера началось с 1928 г.4

17 декабря 1932 г. было образовано Главное управление Северного морского пути при Совете Народных Комиссаров СССР (ГУ СМП), руководителем которого был назначен Отто Юльевич Шмидт. Постепенно приходило и понимание того, что наиболее успешное освоение северных территорий возможно лишь с применением полярной авиации.

С начала 1930-х гг. Красноярск стал основной авиационной базой ГУ СМП. Увеличивалось количество самолетов и возникла необходимость приблизить ремонтноэксплуатационную базу Управления Полярной Авиации (УПА) ГУ СМП к месту основного функционирования полярной авиации. 1 января 1934 г. по приказу начальника Управления воздушной службы ГУ СМП М.И. Шевелева в Красноярске были открыты самолето- и моторемонтные мастерские. Под мастерские была отдана усадьба по ул. Октябрьской, дом 20 (ныне – ул. Дубровинского), представлявшая собой небольшое жилое коммунальное здание и два полуразвалившихся сарая. Первоначальный штат мастерских был утвержден в составе 30 человек. Организатор и первый директор Борис Григорьевич Крутский – инженер из рабочих, энергичный и хозяйственный человек, сразу принялся за обустройство предприятия: переоборудовали жилой дом под производственные помещения, на месте сараев был сооружён небольшой цех вроде ангара и складское помещение. В цех входил самолет У-2, т.е. ремонт небольших самолетов можно было проводить уже под крышей5.

К ремонту самолетов коллектив Красноярских авиаремонтных мастерских (КАРМ) приступил в феврале 1934 г. Как писала газета «Красноярский рабочий» 26 августа 1934 г., тогда в феврале «…мастерским было предложено в аварийном порядке подготовить самолет, направляемый на спасение челюскинцев. В зимнюю стужу, под открытым небом, рабочие мастерских работали от зари до зари». Одновременно в ГУ СМП разрабатывался проект завода. Одним из проектировщиков был инженер Михаил Иванович Шелухин, который впоследствии стал директором завода. Авиаремонтный завод рассматривался как составная часть Красноярской гидроавиабазы, строительство которой было развернуто в 1934 г. на острове Телячьем. К концу 1934 г. в мастерских уже работало 142 человека. С авиационных предприятий страны в Красноярск были направлены десятки рабочих ведущих профессий. Появились специализированные цехи, хотя правильнее было бы их назвать участками: слесарно-механический, литейный, моторный, столярный, дюралевый, кузнечный, сварочный. Согласно документу «Годовой отчет авиамастерских УВС ГУ СМП за 1934 г.» за 1934 год был произведен ремонт самолетов: Дорнье Валь «СССР Н-2», Дорнье Валь «СССР Н-8», Дорнье Валь «СССР Н-10», Дорнье Валь «СССР Н-26», П-5 «СССР Н-25», П-5 «СССР Н-27», Юнкерс W33 «СССР Н-5», ремонт поплавков у Юнкерса W33 «СССР Н-5», и ремонт моторов: Архимед, М-17, Л-5, БМВ, М11. Места для полноценного трудового процесса сильно не хватало, поэтому в марте 1935 г. было принято решение мастерские передислоцировать на остров Молокова. Срок передислокации завода был установлен начальником УПА М.И. Шевелёвым до 1 января 1936 г.6

Здесь КАРМ разместились в ангаре Енисейской авиалинии, складских помещениях и одном из бараков. С августа 1935 г. мастерские были реорганизованы в Красноярский авиаремонтный завод (КАРЗ)7.

Политические репрессии 19371938 гг., развернувшиеся в Советском Союзе, не обошли стороной и КАРЗ. Многие руководящие работники завода, в том числе и два директора, стали жертвами необоснованных репрессий. Всего в Красноярском крае за период 1935–1940 гг. среди сотрудников Енисейской авиалинии ГУ СМП и КАРЗа репрессиям подверглись 39 человек: 12 руководителей и специалистов высшей квалификации, 21 работник среднего звена и шесть неквалифицированных рабочих. В том числе, сотрудниками НКВД на заводе была «обнаружена» контрреволюционная организация8. До настоящего времени эта тема не являлась предметом детального изучения

краеведами и исследователями.

Так, например, А.Д. Высотин в своей работе ограничился информацией, что «Борис Григорьевич Крутский и некоторые другие руководящие работники завода оказались жертвами культа личности»9. На сайте красноярского общества «Мемориал» размещена статья М.Г. Волковой «Несостоявшееся покушение», рассказывающая о репрессиях 1937 г. на Красноярском авиаремонтном заводе и Енисейской авиалинии ГУ СМП. Упоминаются в этой работе и репрессированные начальники завода – Крутский и Зуев. Особенностью статьи М.Г. Волковой является отсутствие ссылок на источники (хотя в конце статьи автор благодарит архив РУ ФСБ по Красноярскому краю и Государственный архив Красноярского края за помощь в подготовке публикации). Вызывает сомнение и приведённое М.Г. Волковой количество репрессированных сотрудников ГУ СМП в 1937 г.: «Начальник 2-го отд [еления]

Красноярского УНКВД Анастасенко писал в донесении, что хорошо почистил ГУСМП, арестовал 336 чел [овек] . И просил увеличить лимит на 200 чел [овек] » 10 . Однако, согласно объяснительной записки к отчёту о работе КАРЗа за 1938 г. от 16 февраля 1939 г., численность работающих на заводе в 1937 г. составляла 338 человек11, а штатная численность Енисейской авиагруппы в том же году составляла 394 человека12. Итого 732 человека. Если из них было арестовано 336 человек, то кто же тогда работал? Достоверно известно, что работа ни КАРЗа, ни Енисейской авиагруппы по причине арестов не прерывалась. И где этот список арестованных 336 человек?

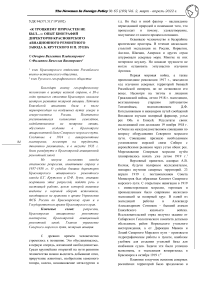

Нами в настоящей работе предпринята попытка реконструкции биографий двух репрессированных начальников КАРЗа: Крутского Бориса Григорьевича и Зуева Павла Филипповича. При этом, особый интерес вызывают архивные уголовные дела по обвинению Б.Г. Крутского (дело П-12347 фонд 7, находящееся на хранении в архиве Управления ФСБ России по Красноярскому краю) и по обвинению П.Ф. Зуева (дело П-7416 фонд Р-2400, хранящееся в Государственном архиве Красноярского края). Показания обвиняемых и свидетелей по делу были оценены критически, и были использованы, в основном, для уточнения автобиографических данных Б.Г. Крутского и П.Ф. Зуева. Кроме того, в архивных уголовных делах отложились как подлинные, так и заверенные копии документов, касающиеся производственной деятельности КАРЗа, что позволило более полно осветить непростую ситуацию, сложившуюся на заводе в 1936-37 гг. Не менее информативными оказались и материалы фонда П-32 Государственного архива Красноярского края «Политотдел Красноярского «Главсевморпути».

Авторы надеются, что введение в научный оборот материалов и источников, отложившихся на хранении в архиве Управления ФСБ России по Красноярскому краю и Государственном архиве Красноярского края, откроют перспективы дальнейшего изучения истории Красноярского авиаремонтного завода.

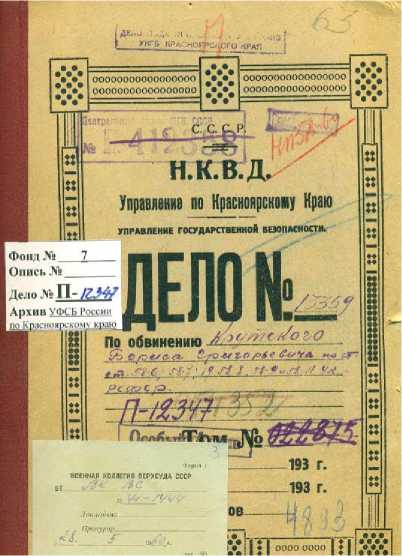

Крутский Борис Григорьевич

Борис Григорьевич Крутский родился 17 января 1903 г. в селе Верхняя Хава Верхнехавской волости Воронежского уезда Воронежской губернии в семье волостного

писаря13. Окончив сельскую школу, в период с 1913 по 1918 гг. работал в Воронеже «мальчиком», выполняя различную тяжёлую и грязную, но низкооплачиваемую работу. Здесь же в Воронеже его и захватил «ветер революционных перемен». В 1918 г. Борис поступил в ряды Красной армии, участвовал в Гражданской войне и был демобилизован в 1925 г.14 Последняя занимаемая должность – авиамеханик15.

После демобилизации Борис Крутский переехал в Ленинград, где в течение 1925-26 гг. работал чернорабочим. В 1927 г. ему удалось устроиться на работу на Мурманскую ж.д. на должность механика. В этом же году Б.Г. Крутский поступил на девятимесячные курсы авиамотористов, по окончании которых он устроился работать по специальности на Ленинградский завод №22. Здесь же в 1929 г. Б.Г. Крутский был принят кандидатом в члены партии, а 12 июля 1930 г. стал членом ВКП(б)16. На заводе работал до 1932 г., когда был уволен по сокращению штатов17.

С 1932 г. Борис Григорьевич работал в системе ГУ СМП в должности моториста, а затем бортмеханика. Работал на заводе №45 г. Севастополь (где и познакомился, по версии следствия, с Павлом Филипповичем Зуевым, будущим начальником КАРЗ). В качестве бортмеханика Дорнье Валь «СССР Н-1» участвовал в перелете летом и осенью 1932 г. с научной экспедицией Всесоюзного арктического института под руководством геолога т. Обручева на север Камчатки и Чукотский полуостров. В мае-сентябре 1933 г. Крутский – бортмеханик Дорнье Валь «СССР Н-8», участник перелета С.А. Леваневского из Севастополя на Дальний Восток.

20 июля 1933 г. Крутский в составе экипажа С.А. Леваневского участвовал в доставке на Аляску из Анадыря американского лётчика Джеймса Маттерна. Совершивший во время своей попытки кругосветного перелёта аварийную посадку на Чукотке, Маттерн был найден и доставлен в Анадырь местными жителями – чукчами. Некоторое время советский экипаж находился в городе Ном, расположенном на южном побережье полуострова Сьюард в заливе Нортон-Саунд Берингова моря, штат Аляска, США. Там к нашему экипажу американскими властями был приставлен в качестве переводчика некий Солоненко, русский эмигрант, работавший в Номе парикмахером18. Солоненко, родившийся в Польше, проявлял большой интерес к тому, что происходит в СССР. Борис Крутский много рассказывал ему о жизни в СССР, так что расстались они практически друзьями19.

По прибытию в СССР после окончания экспедиции, в 1933 г. Крутского назначили инженером по ремонту самолётов при УПА в Москве. В ноябре (декабре?) 1933 г. его вызвал к себе в кабинет начальник УПА М.И. Шевелёв. Каково же было удивление Бориса Григорьевича, когда в кабинете у своего начальника он увидел Солоненко. Последний искал второго пилота экспедиции в Америку – Чернявского Г.М., но его не оказалось на месте. Тогда Шевелёв поставил задачу Б.Г. Крутскому занять американского гостя.

В тот день Крутский и Солоненко долго гуляли по Москве: осматривали достопримечательности, сходили в кино, отобедали в ресторане «Метрополь». Как впоследствии признался Борис Крутский в ходе допроса 19 декабря 1937 г. начальнику 11 отдела УГБ УНКВД Красноярского края, выпитое в ресторане вино развязало ему язык, и он рассказал Солоненко о схеме работ советских самолётов в Арктике, назвал ему приблизительное количество самолётов, которыми располагало ГУ СМП, и о задачах советской полярной авиации20. Эта прогулка затем дорого обошлась Борису Григорьевичу.

В январе 1934 г. Крутского по рекомендации начальника УПА М.И. Шевелёва назначают на должность начальника Красноярских авиаремонтных мастерских. В первое время ему приходилось находиться в Красноярске урывками, так как одновременно производился ремонт самолёта Дорнье Валь «СССР Н-8» в Иркутске, и Крутскому лично приходилось контролировать ход ремонта самолёта21.

В 1935 г. (не позднее июля месяца) Б.Г. Крутского переводят на должность инженера Енисейской авиагруппы. Дело в том, что в бытность директором КАРМ, он был привлечён к судебной ответственности «за халатность по службе, следствием которой явилась продажа бабита спекулянтам, за что Нарсудом [был] осуждён на 6 месяцев условно (с вычетом зарплаты по 80 руб. в месяц)» 22 . Должность директора мастерских временно принял Соловьёв23.

К концу года выяснилось, что «склока» против Крутского была заведена бывшим начальником Авиагидростроя «аферистом» Барановским, который к тому времени был арестован в Харькове и привлекался к

ответственности по одиннадцати уголовным делам. М.И. Шевелёв ходатайствовал перед судебными органами о пересмотре дела Крутского на предмет реабилитации и снятия судимости24, и, вероятно, своего добился. Во всяком случае, в графе 16 «Анкеты арестованного»25, где нужно было указать «Каким репрессиям подвергался при соввласти: судимость, арест и др. (а также каким органом и за что), значится «не судим» 26 .

Работая инженером Енисейской авиагруппы, Крутскому удалось показать себя с положительной стороны. Его портрет как лучшего стахановца был напечатан в газете «Красноярский рабочий» 14 апреля 1936 г. А за досрочное открытие зимней навигации с 1935 на 1936 г. Борис Григорьевич был премирован краевым комитетом ВКП(б) и краевым исполнительным комитетом27. Однако, как написал в своих показаниях 22-23 марта 1939 г. П.Ф. Зуев, уже в конце 1935 г. Крутский вновь работал на КАРЗе в должности заместителя директора, а по факту – главного инженера завода, а в период с 15 января по 1 марта 1936 г. на время убытия Зуева в командировку в г. Москву временно исполнял обязанности директора завода28.

15 августа 1936 г. Б.Г. Крутский приступил к приёму должности директора КАРЗ у П.Ф. Зуева, написавшего заявление об освобождении его от должности по собственному желанию29. К этому времени на заводе сложилась тяжёлая ситуация: план не выполнялся, ремонт самолётов обходился очень дорого, в связи с тем, что предварительные калькуляции на ремонт машин не составлялись, нормы отсутствовали30. Борис Григорьевич пытался выправить ситуацию, но тщетно: вал как объективных, так и субъективных проблем просто накрыл его.

В 1937 г. ситуация на КАРЗ осложнилась до предела: завод работал неудовлетворительно. Показательный тому пример – акт приёмки из ремонта самолёта Госгеосъёмки от 23 мая 1937 г. Самолёт П-5 с опознавательным знаком «СССР Ф-55» был принят заводом 25 ноября 1935 г. и предъявлен к сдаче, как готовый, 20 мая 1937 г. Машину принимала комиссия под председательством инженера УПА Аникина П.А., членов комиссии: начальника сборочного цеха КАРЗа

Ионова В.П., инспектора ОТК завода Баненко, а также представителя от ВВС РККА Доценко. В Акте приёмки, составленном на пяти листах, масса недостатков. Так, например, при осмотре фюзеляжа машины по деревообделочным работам было предъявлено 33 замечания, к деталям управления – семь замечаний (в том числе было указано, что «троса управления трутся о раму»). В части осмотра моторамы комиссия указала в акте, что «моторама законченной считалась и отцентрированной, хотя нет подкоса левого нижнего, правый подкос не поставлен, окончательно сборка не окончена. Болты узлов оставляют желать много лучшего…». А при осмотре водосистемы было обнаружено, что радиатор на самолёте, прошедшем капитальный ремонт, отсутствует вовсе!?

В заключении к акту приёмки было отмечено:

«При детальном осмотре самолета комиссия нашла, что самолет требует заводского ремонта.

По всем вышеприведенным дефектам директору завода обратить серьезное внимание на качество ремонта самолетов, выходящих из завода, и расставить твердый технический контроль.

Выявить виновных, сдающих не вполне отремонтированную материальную часть в эксплуатацию» 31 .

При этом подчеркнём, что самолёт находился в ремонте полтора года, а приёмочная комиссия сделала вывод, что «самолет требует заводского ремонта». Возникает логичный вопрос – так что же делали с самолётом всё это время на заводе?

Одной из причин невыполнения количественных и качественных показателей плана Енисейской авиагруппы на 1937 г. был признан несвоевременный выход ремонтируемых КАРЗ самолётов. Таким образом, невыполнение плана перевозок составило 290400 тонно-километров32.

Причины неудовлетворительной работы завода Крутский изложил в письме исполняющему обязанности начальника Красноярского политотдела Севморпути Портному.

«На Ваш запрос о причинах простоя на нашем заводе сообщаю: что причиной простоя является, в основном, отсутствие некоторых материалов, причем в виду очень большого количества наименований потребных нам материалов я в данном письме ограничусь только упоминанием о тех материалах, которых нет на данный момент и отсутствие которых приостановило работу:

-

1. Стали марок С-6155 – С-6140

-

2. Стали легированные

-

3. Сталь листовая марки М 1мм – 500 кг.

-

4. Железо глянцевое листовое 1 мм – 500 кг.

-

5. Гофр дюралюминиевый продольный 0,3 мм – 500 кг. С июня месяца данный

прутковая и шестигранная разных размеров – 1000 кг.

(хромоникельные и хромомолибденовые)

прутковые разных размеров – 500 кг.

С начала года указанных материалов з [аво] д не получил ни одного килограмма.

материал на заводе отсутствует.

Лак дюралевый – 200 кг.

С начала года не получали ни одного килограмма.

Лак масляный №17, № 20 – 200 кг.

Кольца АМ резино-свинцовые для труб Д-12,14, 16, 18, отсутствие этих колец лимитирует работу с начала года.

Стекло «триплекс» с начала года не получали ни одного куска.

Стекла бензиномерные отсутствуют, по этой причине выпускаем самолеты без бензиномеров.

Авиафанера 3-4 мм отсутствует, но имеем извещение из Тюмени об отгрузке.

Авиасосновный брусок (лафет): имели в начале года наряд на получение с местного ДОКа, но использовать этот материал не можем, т.к. древесина с большим процентом влажности, а своей сушилки з [аво] д не имеет.

Более подробные сведения по Вашему запросу мной будут Вам высланы дополнительно.

Директор завода [подпись]

(Крутский)» 33 , 34 .

Неудовлетворительное положение дел на заводе привело к тому, что «в июле м[еся]це 1937 г. УГБ УНКВД Красноярского края [была] вскрыта и ликвидирована антисоветская троцкистско-террористическая, диверсионная организация в Красноярском Авиазаводе ГУСМП, проводившая свою деятельность по указаниям троцкистского центра, действовавшего в системе ГУСМП…»35. На КАРЗе начались аресты.

Оперативно среагировала на деятельность органов партийная организация завода, на партийном собрании 19 августа 1937 г. единогласно принявшая решение об исключении Б.Г. Крутского из ВКП(б). При этом коммунисты отмечали, что вместо ликвидации последствий вредительства на заводе и развёртывания борьбы за очищение завода от врагов народа, Крутский «засорял завод врагами народа – троцкистами: Рубинштейн, Крыночкин и другие…». Ставилось в вину Крутскому и то, что в своей работе он игнорировал решения парторганизации завода, а членом профсоюза не состоял вовсе. Пренебрежительно относился он к развёртыванию стахановского движения, ударничества и соцсоревнованию36.

Непросто складывались отношения у Б.Г. Крутского и с некоторыми сотрудниками завода. Так, очевидно, между директором завода и начальником ОТК В.И. Кучинским был некий конфликт. 17 августа 1937 г. Кучинский был назначен на должность начальника ОТК. Однако, по не вполне понятным причинам, свои обязанности по новой должности он выполнял не в полном объёме. В результате приказом по КАРЗ от 9 сентября 1937 г. Кучинский с завода был уволен. При этом, в преамбуле к приказу говорилось, что он «систематически не выходит на работу, не испрашивая на это разрешения и не давая по поводу неявки на работу никаких объяснений. Такое поведение инж [енера] КУЧИНСКОГО расцениваю, как направленное на дезорганизацию работы завода, а также к срыву выполнения плана по ликвидации последствий вредительства…» 37 .

Однако совсем иной точки зрения придерживался командир Енисейской авиагруппы полковник С.П. Ванюшин. В результате приказом по Енисейской авиагруппе УПА ГУ СМП от 25 сентября 1937 г. В.И. Кучинский был восстановлен на работе, а Б.Г. Крутский от занимаемой должности отстранён.

«9 сентября с.г. [1937 года] за массовые простои в цехах, несвоевременное оформление рабочих карточек и платежных ведомостей, приказом Директора КАРЗа был уволен Начальник ОТК КАРЗа инженер Кучинский.

Ознакомившись лично с рядом документов установил, что приказ по заводу не соответствует действительности и является актом сведения личных счетов со стороны Крутского. Инженер Кучинский на протяжении многих месяцев открыто разоблачал Крутского как руководителя, деятельность и руководство которого не обеспечивали плана работ завода. Крутский своим отношением к молодым специалистам –

инженерам создал нетерпимую обстановку, при которой исключалась всякая возможность их нормальной и плодотворной работы.

Увольнение инж [енера] Кучинского является завершением всей «системы» отношения Крутского к молодым специалистам и особенно к тем, кто открыто разоблачал и критиковал его действия.

Расцениваю увольнение инженера Кучинского как акт зажима критики и самокритики на заводе со стороны Крутского и издевательства над человеком.

За все вышеизложенное, за срыв выполнения плана текущего года, что привело авиагруппу к большим материальным убыткам, за большой процент брака при выпуске из ремонта самолетов и моторов, директора КАРЗа Крутского от занимаемой им должности отстраняю…» 38 .

Временно исполняющим должность директора завода был назначен инженер В.П. Ионов39. Сам же Б.Г. Крутский был арестован 9 октября 1937 г.40 На момент ареста совместно с ним проживали его жена – Екатерина Григорьевна (33 года), сын Евгений Крутский (12 лет) и мать жены Ковалёва Анна Фёдоровна (75 лет). К этому времени Крутский неоднократно поощрялся и награждался: в 1933 г. грамотой Полпредства ОГПУ ДВК, пистолетом и денежной премией от ГУСМП, а также двумя мотоциклами от Красноярского краевого комитета ВКП(б) и краевого исполнительного комитета41.

Следственными органами Б.Г. Крутскому вменялось то, что «будучи директором авиаремонтного завода, проявлял в высказываниях свое полное несогласие с проводимой политикой партии и правительства, в 1932 году сблизился с троцкистом ЗУЕВЫМ и стал на путь борьбы с существующим строем…». После увольнения директора П.Ф. Зуева с завода – возглавил троцкистскую вредительскую организацию. Своей вредительской деятельностью причинил ущерб государству на сумму 1300 тыс. рублей. Уволил с завода 24 человека инженерно-технического персонала, приняв вместо них на работу лиц, исключённых из ВКП(б) и кулаков. Кроме того, «непосредственно участвовал в подготовке террористического акта над Героем Советского Союза лётчиком т. МОЛОКОВЫМ…»42. В течение 1936-37 гг. КАРЗ, возглавляемый Крутским, выпустил «вредительски отремонтированные самолеты: Ф-55, Н-33, Н-126, Н-108, Н-107, Н-210, Н-117 и Н-109, которые терпели аварии, из них самолет Н-109 разбился…»43.

В ходе допросов Борис Григорьевич полностью признал себя виновным в участии в антисоветской троцкистско-диверсионной организации, проведении диверсионных актов и шпионаже. Таким образом, в обвинительном заключении, составленном 14 июля 1938 г., значилось, что Крутский:

-

а) занимался шпионской деятельностью;

-

б) проводил вербовки в организацию лично;

-

в) подготовлял диверсионный акт самолёту Героя Советского Союза В.С. Молокову;

-

г) выпускал с завода вредительски отремонтированные самолёты, чем нанёс ущерб государству в сумме 1300 тыс. рублей.

Вышеперечисленные обвинения попадали под преступления, за совершение которых предусматривалась ответственность статьями 58-1«а», 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР. В соответствии с постановлением Правительства от 1 декабря 1934 г. дело по обвинению Крутского подлежало рассмотрению Военной Коллегии Верховного Суда СССР44.

Выездная сессия Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР 19 июля 1938 г., в закрытом судебном заседании в г. Красноярске сочла установленной материалами следствия виновность Крутского Б.Г. в совершении преступлений, предусмотренных статьями 58-1«а», 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР, и приговорила его «к высшей мере уголовного наказания – расстрелу, с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества. Приговор окончательный и на основании постановления ЦИК СССР от 1-го декабря 1934 года подлежит немедленному исполнению» 45 . В тот же день Борис Григорьевич Крутский был расстрелян.

Зуев Павел Филиппович

Павел Филиппович Зуев родился в 1906 г. в г. Бежица Орловской губернии в семье рабочего-кузнеца46. Окончил начальную школу. До 1924 г. зарабатывал себе на жизнь продажей папирос, а также ездил по деревням обменивать вещи на продукты. Затем поступил на завод «Красный профинтерн» (г. Бежица, Брянский механический и машиностроительный завод), где работал в качестве слесаря. Окончил профтехшколу. Там же на заводе 3 августа 1926 г. стал членом ВКП(б)47.

В 1928 г. Павла Зуева призвали в ряды РККА. Службу он проходил в г. Карачеве Брянской губернии (с 1929 г. – районный центр Западной области) в должности красноармейца, а с 1930 г. – командира отделения. Был парторгом в школе младших командиров. После демобилизации с 1930 г. П.Ф. Зуев работал на авиационном заводе №45 (г. Севастополь), сначала слесарем, мастером, а с 1 мая 1932 г. – в должности начальника цеха48. После получения партийного взыскания 15 сентября «за срыв производственного плана предприятия» Зуева с 15 октября 1932 г. перевели на должность помощника начальника цеха49. В Севастополе П.Ф. Зуев в 1932 г. сочетался законным браком с Лубинец К.А. В 1933 г. у них родился сын – Павел50.

В 1933 г. Павел Филиппович переехал на работу в Москву, где поступил на авиационный завод №84 на должность инженера-конструктора. В Москве с 1925 г. проживал его родной брат – Иван, поэтому по приезду Павел Филиппович оставил у него на несколько дней жену с ребёнком, а сам жил в общежитии при заводе. Позднее, получив отдельную комнату в общежитии, Павел Зуев забрал семью51.

15 марта 1935 г. с должности начальника цеха завода П.Ф. Зуев был откомандирован в отдел кадров Главного управления полярной авиации52, а уже оттуда в июле месяце – в Красноярск на должность старшего деффектовщика по ремонту самолётов КАРМ53. Рекомендовал Павла Филипповича для работы в Красноярске начальник техотдела УПА Шелухин, который знал его по совместной работе на заводе №84 в г. Москве54.

Исполняющий обязанности начальника мастерских Соловьёв (принявший должность у Б.Г. Крутского летом 1935 г.) в должности работал недолго: заболел и уехал лечиться в Москву. Павел Филиппович был временно назначен на должность директора, а 1 октября 1935 г. был утверждён в должности55. Как позднее он показал на допросе: «В то время завод из себя представлял разбросанную хозяйственную единицу, т.е. по Октябрьской улице в жилых домах были размещены: 1) моторный, 2) механический, 3) столярный цеха, материальный склад, контора и технический отдел. По Маркса 21 материальный склад, а на острове Молокова испытательная станция…, материальный склад и окончательная сборка. И по Октябрьской №11 литейная мастерская и кузня. Первой моей заботой было свезти все хозяйство завода в одно место, т.е. на остров Молокова, а освободившиеся помещения переделать обратно под жилье для рабочих, т.к. завод жилфонда кроме Маркса №21, дом из 2-х квартир, не имел…» 56 . Задача УПА была выполнена, но помещения, в которые перебралось предприятие, не отвечали санитарно-техническим требованиям, предъявляемым к заводским помещениям. В зимний период 1935-36 гг. завод остался, фактически, без столярного цеха, так как помещение по ул. Октябрьской №20 были заняты под гараж Енисейской авиагруппы, а в холодном ангаре на острове Молокова, где температура не поднималась выше 12-16°С, «серьезные работы» вести было нельзя57.

«за рвачество», кроме того, Яновский был неоднократно замечен в незаконной отметке рабочего времени. Начальник цеха Демьяновский Б.П. был уволен «за очковтирательство» 1 марта 1936 г., «т.е. давал сроки выпуска самолетов, но эти сроки не выдерживал». Ну и главный инженер завода Луканин был уволен «по настоянию Политотдела», так как в прошлом служил в Белой армии60. Чтобы завод мог успешно выполнять ремонт самолётов, Зуеву пришлось

Предприятие, принятое Зуевым, находилось в сложном финансовом положении. На 1935 г. мастерским не был утверждён промфинплан, поэтому выполненные работы оплачивались по фактической себестоимости. Завод был «затоварен», т.е. имел запас материальных ценностей и запчастей не на один месяц, а чуть ли не на год. Выпустив самолёты в летнюю навигацию 1935 г. в июле месяце, до 15 октября завод, фактически, простаивал без работы. Основные заказчики завода – Енисейская и Ленская авиагруппы, ссылаясь на отсутствие денежных средств, несвоевременно оплачивали выполненные заводом работы. К концу 1935 г. рабочим стали задерживать выплату заработной платы. В это время П.Ф. Зуев, по согласованию с начальником УПА Шевелёвым, изъял из оборотных средств завода 60 тысяч рублей и закупил на них продукты для заводской столовой. Позднее, эти деньги были возвращены на счета завода58.

15 января1936 г. Павел Филиппович убыл в командировку в Москву. Там он через ГУ СМП «пробил» для завода отправку партии аэролаков, а также нескольких сортов фанеры. Темпы ремонта самолётов на заводе возросли, однако, качество выполняемых работ было низким, так как на заводе было достаточно много низкоквалифицированных специалистов. На КАРЗе остро чувствовалась проблема с кадрами. Например, с 15 ноября 1935 г. по 10 января 1936 г. на заводе не было ни одного инженера59. За время руководства Зуевым заводом уволились и уехали из Красноярска мастера Жданов и Ситалов по причине окончания договора, бригадир Стариченко уволился и уехал по болезни, бригадир Самофилов был уволен как «кулак», бригадира Плаксина уволил Крутский, пока Зуев находился в командировке в Москве. Далее, мастера Яновского Павел Филиппович уволил договариваться с командиром Енисейской авиагруппы о том, чтобы бортмеханики, чьи самолёты находились в ремонте на заводе, сами же и помогали заводчанам приводить собственные машины в порядок. За это КАРЗ выплачивал им денежные средства61.

Следует отметить, что П.Ф. Зуев пытался выправить кадровую ситуацию на КАРЗе. Так во время пребывания в командировке в Москве ему удалось решить вопрос трудоустройства на заводе Кучинского В.И. (на должность начальника техотдела), Брозинского Н.Ф. (на должность контрольного мастера), Брозинскую О.П. (в девичестве – Новикову, на должность плановика-экономиста). Несколько позже по приглашению Зуева приехали из Севастополя для работы на должность мастера сборочного цеха Альянов А.И. и на должность деффектовщика в отдел подготовки производства Малина И.П.62

П.Ф. Зуев был уволен с завода по собственному желанию с 17 августа 1936 г. Где он работал после увольнения с завода, установить пока не удалось. Известно лишь то, что Павел Филиппович оставался в Красноярске. 2 сентября решением партсобрания Енисейской авиагруппы он был исключён из членов ВКП(б) за связь с троцкистами63 и умышленный развал завода64. Решение первичной партийной организации было утверждено решением начальника Красноярского политотдела ГУ СМП 7 сентября 1936 г. При этом было подчёркнуто, что «Зуев, как двурушник, скрыл от парторганизации свою связь с троцкистами» 65 .

Павлом Филипповичем было написано заявление в комиссию партийного контроля ЦК ВКП(б) по Красноярскому краю, в котором он не думал «каяться перед партией в смертных грехах» 66 , а лишь изложил свою версию произошедшего. В частности, он писал, что редко общался с арестованным в 1936 г.

родным братом Иваном (1904 г.р.), работавшим начальником специального отдела на заводе «Арматура» (г. Москва) и исключённым из партии за троцкизм. «Переписки с Иваном я не имел никакой… За время жизни в Москве с [19] 33 по [19] 35 год у Ивана я был 5-6 раз с целью оставить у них ребенка, а самому с женой пойти, что-либо купить или сходить в кино…» 67 . Мало общался П.Ф. Зуев и с другим своим братом – Петром, который в 1936 г. учился в институте НКП (Московском институте инженеров транспорта Наркомата просвещения СССР, ныне – Российский университет транспорта). При редких встречах братья на политические темы не общались.

Вменялось в вину П.Ф. Зуеву и общение с Борисом Александровичем Бронштейном68, племянником Льва Троцкого, во время пребывания в Москве в феврале 1936 г. Как объяснял в своём заявлении Зуев, «с Бронштейном меня познакомил в УПА Либман, начальник планового отдела, представив его мне, как назначаемого командира группы. С Бронштейном в УПА я почти не разговаривал и второй раз он меня попросил зайти в Ломоносовский Институт69. В этот момент я не знал, что он племянник Троцкого. Он интересовался работой группы, парторганизации… Там же он меня просил передать Жигалеву70, зам. нач. УПА, бывшему в то время в Красноярске, чтобы ему приготовили комнату, так как он собирается ехать позже меня дней через пять-шесть. Жигалеву я сказал, последний мне заявил, что Бронштейн работать в Красноярске не будет…»71.

Павел Филиппович просил восстановить его в рядах ВКП(б), «…и дать возможность честным трудом у станка, в рядах партии, бороться против всякой сволочи,

посягающей на чистоту партии. От братьев-троцкистов я отмежевываюсь, как от врагов народа, и еще раз подтверждаю, что никогда я не был их единомышленником» 72 .

Однако восстановиться в рядах партии П.Ф. Зуеву так и не удалось. В октябре 1936 г. он уехал из Красноярска. Во время пребывания в Москве Павел Филиппович посетил УПА, где имел беседу по поводу дальнейшего трудоустройства с помполитом Ереминым. Бывшему директору КАРЗа было предложено место слесаря на Нордвике73, которое должно было освободиться через несколько месяцев. Зуев от этого предложения отказался. Его попытки трудоустроиться в Москве потерпели неудачу. Павел Филиппович выехал в Ногинск к супругам Брозинским, которые как раз в это время находились там в отпуске. В Ногинске ему удалось устроиться слесарем на Ново-гребённую фабрику, выпускавшую тонкую пряжу. На фабрике Павел Филиппович проработал до августа 1937 г.74, а затем переехал в г. Орёл, где 9 сентября 1937 г. устроился на работу на завод №9, который выпускал станки и оборудование для текстильной промышленности. Проработав два месяца, «из-за невозможных жилищных условий» П.Ф. Зуев переехал в Бердянск, где 23 ноября 1937 г. устроился работать слесарем на Первомайском машиностроительном заводе75. В 1937 г. Павел Филиппович расстался со своей женой – Клавдией Алексеевной, вскоре женившись на Тереховой Вере Мироновне. Однако второй брак был недолгим - расторгнут в 1938 г.76

16 октября 1938 г. П.Ф. Зуев был арестован в г. Бердянске и этапирован в г. Москву в Главное Управление Государственной Безопасности. Поводом для ареста послужили показания бывших сотрудников КАРЗа: Крутского Б.Г., Сычёва М.Ф., Альянова А.И., Брозинского Н.Г., Руднева Г.Г. и Жданова Ф.И., которые в ходе следствия заявили, что Павел Фёдорович

являлся одним из руководителей антисоветской право-троцкистской диверсионно-подрывной группы на заводе». Кроме того, показания на Зуева дали и бывшие руководители ГУ СМП: Сергей Адамович Бергавинов77 и Николай Алексеевич Жигалев78.

На момент ареста П.Ф. Зуев был холост, а его единственный сын Павел проживал вместе с матерью Зуевой Татьяной Васильевной и сестрой Гадлевской Марией Филипповной в пгт. Бытошь Дятьковского района Орловской (ныне – Брянской) области79.

Пока П.Ф. Зуева этапировали в Москву («Анкета арестованного» была заполнена 28 ноября 1938 г., первый допрос датирован 4 декабря 1938 г.)80, все участники «антисоветской право-троцкистской диверсионно-подрывной группы на заводе» были расстреляны: Крутский Борис Григорьевич – 19 июля 1938 г., Сычёв Михаил Фёдорович и Жданов Фёдор Иосифович – 3 ноября 1937 г.81, Альянов Алексей Иосифович – 19 июля 1938 г.82, Брозинский Николай Григорьевич – 19 июля 1938 г.83, и только Руднев Григорий Гаврилович 19 июля 1938 г. был осуждён на 15 лет тюремного заключения и пять лет лишения политических прав с конфискацией лично принадлежащего ему имущества84. Не было уже в живых С.А. Бергавинова и Н.А. Жигалева. Помимо этого, 17 ноября 1938 г. вышло Постановление Совнаркома и ЦК ВКП(б) «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия». Постановление запрещало впредь аресты без санкции прокурора, которому передавались из органов НКВД следственные материалы; были ликвидированы судебные «тройки» УНКВД с упрощённым производством следствия; при следственных действиях сотрудникам НКВД

предписывалось соблюдать нормы Уголовнопроцессуального кодекса. Запрещалось безосновательное, без суда, продление сроков содержания в лагерях и ссылках. Была также проведена реабилитация некоторых из осуждённых тройками УНКВД85. По нашему мнению, эти факторы и поспособствовали тому, что П.Ф. Зуев остался в живых.

В феврале 1939 г. следователь следственной части НКВД СССР принял решение об этапировании П.Ф. Зуева в г. Красноярск, в связи с тем, что «диверсионновредительская деятельность ЗУЕВА проходила на Красноярском авиаремонтном заводе, и что документацию и допрос свидетелей преступной деятельности ЗУЕВА возможно провести только в Красноярске, т.е. по месту совершения преступления» 86 .

Расследование продолжила следственная часть УГБ УНКВД Красноярского края. Допрос новых свидетелей ничего не дал, да и Зуев, судя по показаниям, активно сотрудничал со следствием.

19 июля 1939 г. следователь следственной части УГБ УНКВД Красноярского края, рассмотрев материалы следственного дела по обвинению Зуева Павла Филипповича по статьям 58-7 и 58-11 УК РСФСР нашёл, что «ЗУЕВ, исполняя должность директора Красноярского авиаремзавода с августа 1935 года по август 1936 года к своей работе относился халатно, в чем он виновным себя признал… Показания всех обвиняемых в отношении ЗУЕВА его троцкистскую диверсионно-вредительскую деятельность не отражают… Виновность ЗУЕВА в предъявленном ему обвинении по ст. ст. 58-7 и 58-11 УК следствием не доказана...» 87 .

Постановление (о прекращении дела) было утверждено начальником Управления НКВД Красноярского края 5 августа 1939 г.88 Павел Филиппович Зуев из-под стражи был освобождён, дальнейшая судьба его неизвестна.

Заключение. Как справедливо заметил Андрей Дмитриевич Высотин, автор работы о Красноярском авиационном заводе «От летающей лодки до корабля: история возникновения и развития Красноярского судостроительного завода», работа предприятия во многом зависит от её основного руководителя – директора89. Гражданская война и последовавшая после её окончания эмиграция граждан бывшей

Российской империи породила дефицит управленческих кадров во многих отраслях народного хозяйства Советского Союза. В связи с этим ЦК ВКП(б) стал поощрять выдвижение рабочих на административнохозяйственную работу. Например, как следует из «Информационного обзора организационнораспределительного отдела ЦК ВКП(б) о производственных комиссиях и совещаниях» от 21 ноября 1927 г., наибольшее выдвижение рабочих за последний год происходило внутри предприятий, причём большей частью на низовую административно-хозяйственную работу. Тем не менее, по Нижегородскому району металлистов из 119 выдвинутых за 1926-27 гг. 92 рабочих было выдвинуто на хозяйственную работу, в том числе, из рабочих были назначены директор предприятия, помощник директора и заведующие цехами. По Тульскому району металлистов из 129 выдвинутых за 1927 г. 10 человек было выдвинуто внутри предприятий и из них 86 человек на административно-хозяйственную работу. В Ленинграде за девять месяцев 192526 гг. было выдвинуто на административно хозяйственную работу 554 рабочих, то затем только за первое полугодие 1926-27 гг. – 527 рабочих90.

В 1936-37 гг. на КАРЗе остро ощущался недостаток в квалифицированных кадрах. Материально-техническое снабжение на заводе также обстояло не лучшим образом. Финансовое обеспечение предприятия было нестабильным. Остро стояла на заводе и жилищная проблема. Весь этот комплекс проблем пытались решить директора завода – Крутский и Зуев.

Борис Григорьевич Крутский и Павел Филиппович Зуев были «выдвиженцами из рабочих». А.Д. Высотин в своей работе описывает «мастер-класс», который Б.Г. Крутский провёл с токарями КАРЗа, перевыполнив норму по изготовлению детали на станке в два раза91. Несомненно, что и Крутский, и Зуев были очень хорошими рабочими , однако, этого было недостаточно, чтобы быть хорошими руководителями предприятия .

Политические репрессии 1937-38 гг., охватившие Советский Союз, затронули и КАРЗ. Органами безопасности была обнаружена «связующая нить» между Л.Д. Троцким, находящимся к тому времени в эмиграции в Мексике, и заводом. Встречи П.Ф. Зуева в 1936 г. в Москве с племянником Льва

Давидовича - Борисом Александровичем Бронштейном, были интерпретированы органами как руководство последним через Зуева диверсионно-вредительской организацией на авиаремонтном заводе в Красноярске92. Б.Г. Крутскому вменялось в вину, что он намеренно привлекал для работы на ответственных должностях завода троцкистов, в частности жену контрреволюционера С.Л. Седова (сына Л.Д. Троцкого) Генриетту Михайловну Рубинштейн93.

Жизнь Бориса Крутского трагически оборвалась 19 июля 1938 г., Павлу Зуеву посчастливилось пережить это чистилище и остаться в живых.

Б.Г. Крутский был реабилитирован Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР 12 августа 1960 г. в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. При этом было отмечено, что все лица, ранее изобличавшие Крутского в совместной контрреволюционной деятельности на КАРЗе, к этому времени были реабилитированы, а в органах государственной безопасности и других государственных архивах сведений о его принадлежности к агентуре иностранных разведок не обнаружено94.

Что же касается Красноярского авиационного ремонтного завода, то пережив «кадровые чистки», предприятие продолжило динамически развиваться. И уже к началу Великой Отечественной войны завод твёрдо занял почётное место среди лучших промышленных предприятий Красноярска.

В годы Великой Отечественной войны завод стал проводить ремонт боевых машин, поступающих с фронта. Кроме того, было освоен выпуск боеприпасов. А к концу 1944 г. на заводе был открыт цех ширпотреба. Из отходов производства начали выпускать для населения товары бытового назначения, домашнего обихода95.

В послевоенные годы завод начинает осваивать строительство катеров. В конце 1949 г. правительство принимает решение о перепрофилировании завода на крупное судостроение. В январе 1950 г. было принято решение о переносе авиаремонтной базы ГУ СМП из Красноярска в район Игарки и передачи авиаремзавода в ведение Министерства речного флота СССР. Началась новая страница в истории завода.

К большому сожалению, музея истории Красноярского авиационного ремонтного завода в краевом центре в настоящее время нет. Тем не менее, авторы надеются, что в музейном комплексе Парка-музея освоения Севера, строительство которого планируется на острове Молокова, найдётся место и для экспозиции, посвящённой Красноярскому авиационному ремонтному заводу.

Список литературы "К троцкизму причастен не был…": опыт биографий директоров Красноярского авиационного ремонтного завода Б. Крутского и П. Зуева

- Свободная Сибирь. 1918. 26 ноября.

- Овчаров В.В. Красное на Белом: к столетию окончания Гражданской войны в Красноярске / В.В. Овчаров. - Красноярск: ООО ИД «Класс Плюс», 2019. С. 192.

- Сайт «Электронная библиотека исторических документов» [Интернет-ресурс]. - Режим доступа: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/17645-10-marta-dekret-snk-ob-uchrezhdenii-plavuchego-morskogo-nauchnogo-instituta-dlya-izucheniya-severnogo-ledovitogo-okeana-s-ego-moryami-ustyami-rek-ostro-vami-i-prilegayuschimi-k-nemu-poberezhyami-evropy-i-azii, свободный. Дата обращения -21.02.2022 г.

- Высотин А.Д. От летающей лодки до корабля: история возникновения и развития Красноярского судостроительного завода / А.Д. Высотин; [отв. ред. И.В. Михеев]. - Красноярск: Красноярское книжное издательство, 1974. С. 5-6.

- Авиационные заводы и военная авиация в Красноярском крае 1934-1950 гг.: документальное изд. / авт.-сост.: В.В. Филиппов, А.В. Леопа. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2018. С. 5.

- ГАКК. Ф. Р-2400. Оп. 1. Д. П-7416. Л. 127 об.

- Авиационные заводы и военная авиация в Красноярском крае 1934-1950 гг. С. 6.

- Там же. С. 8.

- Высотин А.Д. От летающей лодки до корабля: история возникновения и развития Красноярского судостроительного завода. С. 22.

- Красноярское общество «Мемориал» [Интернет-ресурс]. - Режим доступа: https://memorial.krsk.ru/Articles/KP/3/03 .htm, свободный. Дата обращения - 28.02.2022 г.

- Авиационные заводы и военная авиация в Красноярском крае 1934-1950 гг.: С. 74.

- Филиппов В. Енисейская авиагруппа. С острова Молокова к северным широтам / В. Филиппов. -Красноярск: ООО «Издательство Поликор», 2021. С. 188.

- Архив Управления ФСБ России по Красноярскому краю. Ф. 7. Д. П-12347. Л. 8.

- Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. П-32. Оп. 4.Д. 151. Л. 1 об.

- Архив Управления ФСБ России по Красноярскому краю. Ф. 7. Д. П-12347. Л. 11 об.

- ГАКК. Ф. П-32. Оп. 4.Д. 151. Л. 1.

- Там же. Л. 1 об.

- Архив Управления ФСБ России по Красноярскому краю. Ф. 7. Д. П-12347. Л. 13.

- Там же. Л. 14.

- Там же. Л. 14-15.

- Там же. Л. 15.

- ГАКК. Ф. П-32. Оп. 3. Д. 41. Л. 11.

- ГАКК. Ф. Р-2400. Д. П-7416. Л. 127.

- ГАКК. Ф. П-32. Оп. 3. Д. 41. Л. 11.

- Дата на документе отсутствует. Предположительно составлена 12 октября 1937 г., в день ареста Б.Г. Крутского.

- Архив Управления ФСБ России по Красноярскому краю. Ф. 7. Д. П-12347. Л. 8 об.

- Высотин А.Д. От летающей лодки до корабля: история возникновения и развития Красноярского судостроительного завода. С. 22.

- ГАКК. Ф. Р-2400. Д. П-7416. Л. 129 об.

- Там же. Л. 131.

- Высотин А.Д. От летающей лодки до корабля: история возникновения и развития Красноярского судостроительного завода. С. 22.

- Архив Управления ФСБ России по Красноярскому краю. Ф. 7. Д. П-12347. Л. 80-84.

- Там же. Л. 78.

- ГАКК. Ф. П-32. Оп. 3. Д. 41. Л. 6.

- Дата на документе отсутствует, вероятно, не ранее июля 1937 г.

- Архив Управления ФСБ России по Красноярскому краю. Ф. 7. Д. П-12347. Л. 141.

- ГАКК. Ф. П-32. Оп. 3. Д. 41. Л. 10.

- Там же. Л. 8.

- Архив Управления ФСБ России по Красноярскому краю. Ф. 7. Д. П-12347. Л. 77.

- Там же.

- Там же. Л. 6.

- Там же. Л. 11 - 11 об.

- Там же. Л. 1.

- Там же. Л. 141.

- Там же. Л. 142.

- Там же. Л. 146 - 146 об.

- ГАКК. Ф. Р-2400. Оп. 1. Д. П-7416. Л. 98.

- ГАКК. Ф. Р-2400. Оп. 1. Д. П-7416. Л. 90; П-32. Оп. 3. Д. 27. Л. 3, 7.

- ГАКК. Ф. Р-2400. Оп. 1. Д. П-7416. Л. 99.

- ГАКК. Ф. П-32. Оп. 3. Д. 27. Л. 3, 7.

- ГАКК. Ф. Р-2400. Оп. 1. Д. П-7416. Л. 98.

- ГАКК. Ф. П-32. Оп. 3. Д. 27. Л. 6.

- Там же. Л. 3 об.

- ГАКК. Ф. П-32. Оп. 3. Д. 27. Л. 7; Ф. Р-2400. Оп. 1. Д. П-7416. Л. 127.

- ГАКК. Ф. Р-2400. Оп. 1. Д. П-7416. Л. 99.

- Там же. Л. 136.

- Там же. Л. 127.

- Там же. Л. 127 об.

- Там же. Л. 127 об. - 128.

- Там же. Л. 137 об.

- ГАКК. Ф. П-32. Оп. 3. Д. 27. Л. 7-8.

- ГАКК. Ф. Р-2400. Оп. 1. Д. П-7416. Л. 103, 130.

- Там же. Л. 84, 102.

- Под «троцкистами» подразумевались родные братья - Иван и Пётр, а также племянник Л.Д. Троцкого -Б.А. Бронштейн.

- ГАКК. Ф. П-32. Оп. 3. Д. 27. Л. 6.

- ГАКК. Ф. Р-2400. Оп. 1. Д. П-7416. Л. 109.

- ГАКК. Ф. П-32. Оп. 3. Д. 27. Л. 8.

- Там же. Л. 6.

- Бронштейн Борис Александрович - советский военный и государственный деятель, дипломат, член ВЦИК, участник экспедиции на «Сибирякове» 1932 г., начальник экспедиции на Камчатке. Сын Александра Давидовича Бронштейна - старшего брата Льва Троцкого. Закончил заочное отделение факультета советского права Ломоносовского института (по международному отделению). В 1932 г. - начальник снабжения гражданского флота СССР, В 1933 г. – уполномоченный воздушного гражданского флота и Северного морского пути на Дальнем Востоке, в 1934 г. - заместитель начальника экспедиции сквозного плавания Главсевморпути на ледорезе «Литке», в конце 1935 г. -начальник Камчатской комплексной экспедиции АН СССР. 17 июня 1937 г. арестован по обвинению в участии в антисоветской контрреволюционной террористической организации. 26 октября 1937 г. расстрелян.

- В настоящее время - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

- Жигалев Николай Алексеевич (1895 -11.01.1938), с марта 1935 г. - заместитель начальника Управления Полярной авиации Главсевморпути. Был арестован 4 ноября 1937 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР приговорен 11 января 1938 г., за контрреволюционную деятельность к высшей мере наказания (расстрелу). Расстрелян в тот же день на полигоне Бутово-Коммунарка. См.: Сайт «Краснознамёнцы» [Интернет-ресурс]. - Режим доступа: https://krasnoznamenci.ru/index.php/stati-o-kavalerakh/200-bюgrafiya-zhigaleva-n-a/184-zhigalev-n-a, свободный. Дата обращения - 21.02.2022 г.

- ГАКК. Ф. П-32. Оп. 3. Д. 27. Л. 6.

- Там же. Л. 8.

- Нордвик — бывший порт и населённый пункт (до 1960-х гг.) в Таймырском (Долгано-Ненецком) национальном округе Красноярского края РСФСР, располагавшийся в устье реки Хатанги на полуострове Юрюнг-Тумус, к западу от бухты Нордвик. 25 июля 1936 г., по постановлению Совета Труда и Обороны СССР, там был создан трест «Нордвикстрой» в составе ГУ СМП.

- ГАКК. Ф. Р-2400. Оп. 1. Д. П-7416. Л. 101.

- Там же. Л. 102.

- Там же. Л. 98.

- Сергей Адамович Бергавинов (12.01.1899, Ярцево, Смоленская губерния — 12.12.1937, Москва) — советский государственный и политический деятель. С 1934 г. - начальник Политического управления ГУ СМП.

- ГАКК. Ф. Р-2400. Оп. 1. Д. П-7416. Л. 83-85.

- Там же. Л. 98.

- Там же. Л. 95 - 95 об.; 98 - 100.

- Архив Управления ФСБ России по Красноярскому краю. Ф. 7. Д. П-12351. Л. 82-83.

- Архив Управления ФСБ России по Красноярскому краю. Ф. 7. Д. П-12350. Л. 104.

- Архив Управления ФСБ России по Красноярскому краю. Ф. 7. Д. П-12374. Л. 123 - 123 об.

- Архив Управления ФСБ России по Красноярскому краю. Ф. 7. Д. П-12351. Л. 98 - 98 об.

- Энциклопедия секретных служб России / Авт.-сост. А.И. Колпакиди. - М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Транзиткнига», 2003. С.239-240.

- ГАКК. Ф. Р-2400. Оп. 1. Д. П-7416. Л. 115-116.

- Там же. Л. 202.

- Там же. Л. 201.

- Высотин А.Д. От летающей лодки до корабля: история возникновения и развития Красноярского судостроительного завода. С. 21.

- Сборник документов и материалов по истории СССР советского периода (1917-1958 гг.) [Текст] / [Ред. коллегия: И. М. Волков (отв. ред.) и др.]; Моск. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Ист. фак. Кафедра истории СССР советского периода. - Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1966. С. 245-246.

- Высотин А.Д. От летающей лодки до корабля: история возникновения и развития Красноярского судостроительного завода. С. 21-22.

- ГАКК. Ф. Р-2400. Оп. 1. Д. П-7416. Л. 201-202.

- ГАКК. Ф. П-32. Оп. 3. Д. 41. Л. 2. В подлиннике документа фамилия - Розенберг.

- Архив Управления ФСБ России по Красноярскому краю. Ф. 7. Д. П-12347. Л. 152-153.

- Высотин А.Д. От летающей лодки до корабля: история возникновения и развития Красноярского судостроительного завода. С. 45.