К вопросам методологических подходов исследования институциональной среды малого предпринимательства

Автор: Курпаяниди Константин Иванович

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 9 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье сделана попытка изучения методологических аспектов исследования институциональной среды. Рассмотрены методологические подходы исследования институциональной среды малого предпринимательства. Систематизированы и описаны системный, эволюционный и синергетический подходы к анализу институциональной среды предпринимательского сектора национальной экономики. Проведен анализ теоретических основ институциональной теории и ее влияние на предпринимательскую деятельность. Результат исследования заключается в том, что осуществленный анализ имеющейся научной литературы выявил, что до настоящего времени не систематизирован накопленный научный материал и не сформированы единые методологические принципы и подходы к изучению институциональной среды как самостоятельной категории. В заключении исследования автором сделан вывод о том, что дальнейшие прикладные разработки, касающиеся оценки качества институциональной среды, в том числе в отношении малых промышленных предприятий национальной экономики страны, целесообразно проводить на базе оценки сущностных характеристик этой категории.

Институционализм, институциональная теория, институциональная среда, институт, институциональная экономика, институциональная среда малого предпринимательства

Короткий адрес: https://sciup.org/14125330

IDR: 14125330 | УДК: 330.837:334.72 | DOI: 10.33619/2414-2948/82/50

Текст научной статьи К вопросам методологических подходов исследования институциональной среды малого предпринимательства

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

UDC 330.837:334.72

Институциональные условия формирования малого предпринимательства следует воспринимать как совокупность правил и механизмов, принуждающих субъекты малого предпринимательства к исполнению этих установленных правил и норм. Даже незначительная динамика институциональной структуры оказывает существенное, если не решающее воздействие на подсистемы, в том числе и на предпринимательские структуры. Институт, правила, специальные гаранты правил — обязательные элементы институциональных условий формирования малого предпринимательства.

В современном Узбекистане происходят радикальные макроэкономические преобразования, конечная цель которых — осуществление перехода к открытой социально ориентированной рыночной экономике. В связи, с чем структура бизнеса изменяется под воздействием ресурсных, конъюнктурных и институциональных факторов.

Предпринимательство в Узбекистане рассматривается как целевая группа проводимых реформ и, что самое главное, как движущая сила трансформаций в социально-экономической и социально-политической сферах. В настоящий момент предпринимательская деятельность осуществляется через институты рыночной инфраструктуры — совокупность взаимосвязанных проектно-технологических, информационных и производственноорганизационных систем [1, 2].

Институциональная среда имеет определяющее значение для динамичного и активного развития малого предпринимательства, ограничивая и формируя направления его деятельности. Она как концептуальное направление была сформирована в рамках теории институционализма, позволяющей изучать поведение экономических субъектов в динамике: как они адаптируются к требованиям «правил игры», как формируют институциональную среду, как происходит институционализация новых норм и правил [3].

Общие проблемы институциональной теории экономического развития и институциональных аспектов развития предпринимательства, формирования и развития предпринимательского сектора содержатся в трудах многих ученых. В них раскрывают многие институциональные аспекты экономических и социальных явлений. Значительное место в их исследованиях уделяется теории прав собственности, что связано с реформированием отношений собственности и институтов их регулирующие, а также теории общественного выбора и трансакционных издержек.

Термин «институт», «институция» в переводе с латинского ("institution") означает устойчивые традиции или закрепленные обычаи, порядки в виде установленных правил, общественных норм или законов. Впервые вводит в научный оборот это понятие У. Гамильтон, в его работе «Институциональный подход к экономической теории», рассматривающий институт как своего рода стержень общественной системы. «Институты, — по определению У. Гамильтона, — это словесный символ для лучшего обозначения группы общественных обычаев. Они обозначают преобладающий и постоянный образ мысли, который стал привычным для группы или превратился для народа в обычай... Институты устанавливают границы и формы человеческой деятельности. Мир обычаев и привычек, к которому мы приспосабливаем нашу жизнь, представляет собой сплетение и неразрывную связь институтов» [4]. Основоположником институционализма считается Т. Веблен (Thorstein Bunde Veblen) [5]. Годом рождения институционализма считается 1898 год, ознаменовавшийся выходом в свет работы Т. Веблена «Почему экономика не является эволюционной наукой» [6]. Сам термин «институт» был введен в научный оборот несколько позже, в 1918 г., американским исследователем Уолтоном Гамильтоном (1881-1958). Последователями являются У. Клэр Митчелл (Wesley Clair Mitchell) [7], Дж. Кларк (John Maurice Clark) [8], Дж.Гэлбрейт (John Kenneth Galbraith) [9]. В работах этих авторов сформулированы теоретико-методологические основы институционализма.

В процессе исследования были использованы различные инструменты, характерные для многих экономических школ и направлений (экономическая теория, институционализм, новая политическая экономия, эволюционная экономическая теория). что позволило проследить логику развития малого предпринимательства, описать и проанализировать состояние малого и среднего бизнеса на современном этапе.

Методологической основой данной работы является системный подход к единству ее функциональных, структурных и субъектно-объектных аспектов, институционального, эволюционного, исторического и логического подходов. На разных этапах исследования использовались методы сравнительного, структурного и системного анализа с применением экономико-математического аппарата и методов статистики, единства объективных и субъективных вопросов в формировании и развитии экономических процессов.

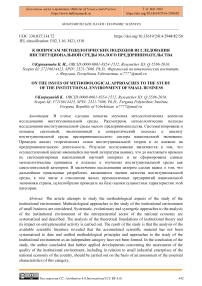

Современная экономическая теория, всесторонне исследуя законы развития экономики, использует методы и методологию разных экономических школ: неолиберальной (неоклассической), неокейнсианской, марксистской и институциональной. В свою очередь, экономическая теория служит теоретической базой для множества конкретных и интегрированных экономических дисциплин (Рисунок 1).

Рисунок 1. Место институциональной экономики в системе экономических наук

Основные направления развития институционализма представлены на Рисунке 2.

Институционализм

Институциональная Новая институциональная Математическая экономическая экономическая теория институциональная теория, Т.Веблен, (неоклассическая экономика,

Дж.Ходжсон институциональная экономика) Дж.Нейман, Дж.Нэш.

Р. Коуз, Д.Норт и другие.

Рисунок 2. Классификация институциональных течений.

Институциональная теория заявила о себе в начале 20-х годов прошлого века зарубежом, постоянно активно развивалась и ширилась. Современный институционализм – представляет собой гибрид и одновременное сосуществование всех его направлений, отличающихся между собой в методологических подходах определения сущности понятия «институт» и исследования социально-экономических процессов в соответствии с Таблицей 1. Данное расположение показывает, какое из направлений ближе к старой школе, а какое к неоклассической экономической теории.

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ ТЕОРИИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

|

Направления институционализма |

Основатели |

Особенности теории направления институционализма |

|

Старый институционализм 1920-1930 годы |

T. Veblen, J. Commons, W. Mitchell [10] |

-руководство такими принципами, как целостность, инерционность, институциональный детерминизм;

-применение индуктивного метода и метода эмпирических исследований |

|

Эволюционный институционализм |

R. Nelson, S. Winter, J. Hodgson |

-благосклонное отношение к роли государства |

|

Неоинституциональ-ная экономика 1937 г. |

R. Coase, R. Posner, I. Pejovich |

-руководство принципами методологического индивидуализма, максимизации полезности, ограниченной рациональности; -анализ трансакций и трансакционных издержек |

|

Послевоенный институционализм 1950-1960 годы [11] |

A. Burley, G. Means, J. M. Clark, J. K. Galbraith, F. Perroux, J. Fourastier, G. Myrdal, K. Wittfogel, W. Lewis |

Дальнейшее развитие старого институционализма. Обращение внимания на проблемы экономической власти и социального контроля над экономикой |

|

Новая институциональная |

O. Williamson, D. North |

-реализация принципа методологического индивидуализма; |

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 8. №9. 2022

|

Направления институционализма |

Основатели |

Особенности теории направления институционализма |

|

экономическая теория 1960-1970 годы |

|

|

|

Новая французская институциональная экономическая теория 1980-годы |

L. Thevenot, O. Favreau, A. Orleans, R. Boyer |

Рыночная экономика исследуется не как отдельно взятый объект, а как подсистема общества |

|

Теории прав собственности |

R. Kose, A. Alchian, G. Demsets, R. Posner, De Alessi, E. Furubotn, S. Pejovic и другие. |

Исследуется институциональная среда деятельности экономических организаций в частном секторе и акценты смещаются на получение выигрыша от четкой спецификации прав собственности |

|

Теория общественного выбора |

J. Buchanan, G. Talak, M. Olson, R. Tollison |

Изучает институциональную среду деятельности индивидов и организаций в общественном секторе, анализируя потери, связанные с деятельностью государства |

|

Теория транзакционных издержек |

R. Coase, O. Williamson, A. Alchian, B. Klein, G.Demset, Barzel |

Влияние институциональной среды на издержки, вызванные заключением контрактов и функционированием институтов |

|

Теория контрактов |

M. Jensen, V. Meckling, Fama, J. Stiglitz, B. Klein, D. Kreps, J. Commons, S. Grossman, O. Hart |

Влияние институциональной среды на процессы заключения и исполнения контрактов. При этом термин «институциональная среда» используется для анализа макроуровня, институциональные соглашения – для внутрифирменных правил |

|

Теория фирмы |

C. Oliver, P. DiMaggio, W. Powell, J. Hamilton, N. Biggart, C. Andrews, K. Hofer, K. Bartlet, S. Hoshal |

Обоснование поведения фирм и постоянства их стратегий в определенных институциональных условиях, поиск причин, мешающих фирмам встраиваться в существующую институциональную среду. Стратегия фирмы рассматривается как производная от институциональной среды |

|

Экономическая институциональная история |

P. David [12], B. Arthur [13], D. North, R. Vogel [14], D. Puffett, L.R. Port, V.M. Polterovich [15], В.Л. Тамбовцев[16], А. Шастико [17], G.B. Kleiner [18], Ю.В. Латов [19], Р.М. Нуреев [20] |

Роль институциональной структуры в истории стран, вопросы изменения самих институтов, траекторий развития институциональной среды. Зависимость институциональной системы от предшествующего развития |

Направления Основатели Особенности теории направления институционализма институционализма

Теория С.Г. Кирдина [21], О.Э. Институциональная среда исследуется на предмет институциональных Бессонова [22] наличия исторически устойчивых матриц институциональных механизмов, обеспечивающих функционирование экономики и общества и составляющих основу их самовоспроизводства. Анализ направлен на выявление стабильной («генетической») составляющей институциональной среды – матрицы.

Таким образом, в традиционной институциональной теории Т. Веблен, Дж. Коммонс и У. Митчелл акцентировали внимание на роли инерции и привычек, которые во многом иррациональны. Дистанцируясь от неоклассики с ее homo economicus, «старый» институционализм избирает объектом изучения скорее осознанно, чем неосознанно – homo institutius и скорее неосознанно, чем осознание – целостного человека как биосоциальное существо и, соответственно, экономику «в контексте» [23].

Новая институциональная теория очень разнообразна и включает в себя различные концепции, такие как теория общественного выбора (Дж. Бьюкенен) [24], теория прав собственности (А. Алчиан, Г. Демсец) [25], теория стоимости (Р. Коуз, О. Уильямсон) [26], теория агентов (М. Дженсен, У. Меклинг) [27], теория игр (Дж. Харсаньи, З. Райнхард) [28]. Все эти концепции основаны на неоклассической методологической базе в них подчеркиваются рациональные действия индивидов и изучаются факторы, определяющие экономическую деятельность институтов. Основные идеи неоинституциональной теории вытекают из двух замечательных положений, содержащихся в статьях Дж. Мейера и Б. Роуэна «Институционализированные организации: формальная структура как миф и ритуал» (1977) [29] и Ди Маджио и Пауэлла «Еще раз “о железной клетке”: институциональный изоморфизм и коллективная рациональность в организационных полях» (1983) [30]. Ими были выделены основные фундаментальные принципы неоинституциональной теории.

Во-первых, организации и институты являются порождением общества (socially constructed).

Во-вторых, организации и институты постоянно воспроизводятся (reenacted). Это заключается в том, что структура и правила воспроизводятся людьми так же, как в театре воспроизводятся роли (reproduced dramaturgically). Правила и структуры существуют потому, что многие считают, что они существуют, и, таким образом, не ставят их под сомнение или навязывают другим людям.

В-третьих, хотя прибыль фирмы и полезность потребителя имеют значение, они не являются единственными источниками принятия решений. Существуют еще предпосылки к легитимности и нормальности, непредвиденные обстоятельства, а также принимаемые как данность привычные способы действия. Большая часть решений является рутинизированной. Неоинституционализм стремится понять, чем являются эти рутины в действительности.

В-четвертых, организации и институты также затрагивают отношения власти, в частности речь идет о принуждении к использованию правил с помощью каких-либо санкций (например, увольнения «неудобного» работника) [31].

Следовательно, неоинституциональная теория, в отличие от новой институциональной экономики, основана на том принципе, что организации изменяют свое поведение не только из-за рациональности или необходимой эффективности, а для того, чтобы обрести легитимность.

Как считает У. Баумоль, институты важны, потому что обеспечивают стимулы для всех видов экономической деятельности. Всевозможные виды предпринимательства могут формироваться при различных институциональных условиях. В свою очередь он обращает внимание на ту роль, которую играет институциональная среда в содействии, формировании и развитии предпринимательства. Так, «правила игры, определяющие относительные вознаграждения за различные виды предпринимательской деятельности, играют ключевую роль в определении того, будут ли предпринимательские усилия размещены в производительной или непроизводительной сфере. Соответственно, такие правила игры могут влиять на интенсивность роста производительности экономики» [32]. Таким образом, в неблагоприятных институциональных условиях производительный вклад предпринимателей в конкретном обществе будет находиться на низком уровне.

С начала 2000-х гг. в институциональной теории исследованию предпринимательства отводится не последняя роль. Особенно возрос интерес к двум основным направлениям исследования: первое направление — это институциональное предпринимательство, а второе – институциональная среда и предпринимательство. Термин «институциональное предпринимательство» впервые в научный оборот ввел Ди Маджио (1988) [33]. В последующем данную концепцию развивали такие институционалисты, как Н. Флигстин (1997) [34], Г. Брутон (2010) [35] и др. Согласно этой концепции, предприниматели играют роль «институциональных предпринимателей»; они рассматриваются как акторы, которые заинтересованы в изменении деятельности институциональных механизмов, как те, кто привлекает ресурсы для создания новых институтов (в которых они видят возможность реализовать свои интересы) или изменяет существующие. В качестве институциональных предпринимателей могут выступать союзы (объединение предпринимателей. Например, Торгово-промышленная палата Узбекистана, Ассоциация деловых женщин Узбекистана и др.), организации, пытающиеся изменить или создать новые нормы, убеждения и ценности. Таким образом, концепция институционального предпринимательства рассматривает вопрос о том, как возникают и изменяются новые институты. Многие институционалисты придерживаются той точки зрения, согласно которой институциональная среда определяет и ограничивает возможности для предпринимательской деятельности и влияет таким образом на скорость и размер появления новых предприятий [36]. Однако институциональная среда важна не только для создания нового бизнеса, но и для дальнейшего его развития. В свою очередь, для того чтобы понять, как институциональная среда влияет на предпринимательство, необходимо рассмотреть, как зарубежные и отечественные авторы раскрывают сущность и содержание категории «институциональная среда».

По мнению Д. Норта, институциональная среда любого общества состоит из широко принятых принципов и правил, которые облегчают, а также ограничивают широкий спектр индивидуальных и организационных мероприятий в разных сферах жизни. Он отмечает, что «создание институциональной среды, благоприятствующей надежному выполнению контрактов, требует сложной институциональной системы формальных правил, неформальных ограничений и контроля, которые сообща делают возможным осуществление трансакций с низкими издержками. Таким образом, игроки могут создать институциональные рамки для улучшения оценки и контроля и, следовательно для того, чтобы сделать возможным обмен». В рамках институциональной среды Д. Норт выделяет три слоя правил: надконституционные (не осознающиеся индивидами, т. е. перешедшие в разряд стереотипов поведения больших групп населения), конституционные (выделяются на уровне государства, органов власти, фирм, корпораций) и экономические (права собственности).

В. Скотт считает, что институциональная среда состоит из трех взаимосвязанных структур: регулятивной, нормативной и когнитивной [37]. В совокупности они обеспечивают стабильность и осмысленность социальной жизни.

Регулятивная структура включает законы, нормы, правила и государственную политику по отношению к бизнесу. Нормативная структура состоит из социальных норм, ценностей, убеждений, отношения общества к предпринимательской деятельности. Под когнитивной структурой понимаются знания и навыки, которыми обладают люди для создания и развития своего бизнеса. Данная классификация использовалась многими учеными в различных странах мира для исследования влияния институциональной среды на предпринимательство. Так, в 2004 г. Дж. Спенсер и С. Гомес исследовали ее в 23 странах, таких как Австралия, Канада, Япония, Швеция, США и др.; в 2008 г. Т. Монолова — в трех странах Восточной Европы: Болгарии, Венгрии и Латвии, в 2012 г. В. Гупта — в Объединенных Арабских Эмиратах и Г. Широкова и Т. Цуканова — в России. Проведенные исследования показали, что в разных странах преобладают разные аспекты институциональной среды. Результаты авторов исследования позволяют предположить, что институциональная среда неблагоприятна в любой из исследованных стран. Эти результаты, по мнению исследователей, являются основанием для реализации различных мероприятий по развитию предпринимательства в данных странах.

Белорусские ученые В. Л. Клюня и А. В. Черновалов считают, что исторически сложившиеся конфессионально-культурные и правовые традиции образуют социальные нормы, которые влияют на человеческое поведение и тем самым формируют определенный тип институциональной среды государства. По мнению авторов, институциональная среда — это «совокупность действующих в государстве институтов и культурно-национальных традиций, предполагающих как минимум два обстоятельства: первое — институты и традиции связаны между собой; второе – их состав принципиально неоднороден (иначе говоря, институциональная среда есть совокупность правил и традиций, определяющих человеческое поведение и условия функционирования хозяйствующих субъектов)» [38]. Ими предлагается следующая классификация институциональной среды различных государств:

-моноконфессиональная с нормативной (романо-германской) правовой традицией, -поликонфессиональная с прецедентной (англосаксонской) правовой традицией, -моноконфессиональная с исламской правовой традицией и

-поликонфессиональная с нормативно-рутинной правовой традицией (входят страны постсоветского пространства).

Данная классификация позволяет лучше понять тот или иной тип институциональной среды различных государств, так как нельзя у нас «вживлять» институты, которые эффективно действуют в США, и рассчитывать на то, что они здесь «приживутся».

Профессор экономического факультета МГУ им М. В. Ломоносова А. А. Аузан интерпретирует институциональную среду как «совокупность основополагающих социальных, политических, юридических и экономических правил, определяющих рамки человеческого поведения»[39]. По существу, он, как и большинство российских авторов, придерживается определения, данного Д. Нортом. Изучив теоретическое наследие западных и ученых стран Содружества независимых государств, можно установить, что институциональная среда – совокупность всех действующих в данный момент в государстве институтов, определяющих человеческое поведение и условия функционирования хозяйствующих субъектов. Значит, данная среда задает необходимые критерии поведения, которые непосредственно влияют на выбор – стать ли предпринимателем, создавая или ограничивая возможности для предпринимательской деятельности, оказывая тем самым значительное влияние на ее характер в любом обществе. Таким образом, исследование предпринимательства с использованием институционального подхода является перспективным направлением в экономической науке.

По сравнению с крупными предпринимательскими структурами, которые способны существенно влиять на процесс экономической деятельности государства, в частности на определение уровня защиты прав собственности, через обычные политические механизмы, развитие субъектов малого предпринимательства на две трети предопределяется политикой государства в этой области. Например, ограничения, накладываемые институциональной структурой (вместе с другими ограничениями), определяют множество возможностей и организационно-правовых форм малого предпринимательства. В свою очередь, обладая целевой функцией, малое предпринимательство накапливает знания и опыт, позволяющие ему укрепить свои позиции для выживания в контексте повсеместной редкости ресурсов и конкуренции. Д. Норт замечает, что типы знаний и навыков, характеризующиеся наибольшей отдачей, являются функцией структурных стимулов, заложенных в институциональной матрице [40]. Для подтверждения своих взглядов он приводит следующий пример. В ситуациях, когда за счет «пиратства» (нарушения авторских прав) достигается высокий уровень отдачи, предприниматели больше инвестируют в знания и опыт, позволяющие им стать лучшими «пиратами». В другой ситуации, когда наивысшую отдачу обеспечивает повышение продуктивности, предприниматели будут больше инвестировать в знания и опыт, дающие возможность достигнуть такой цели (Рисунок 2).

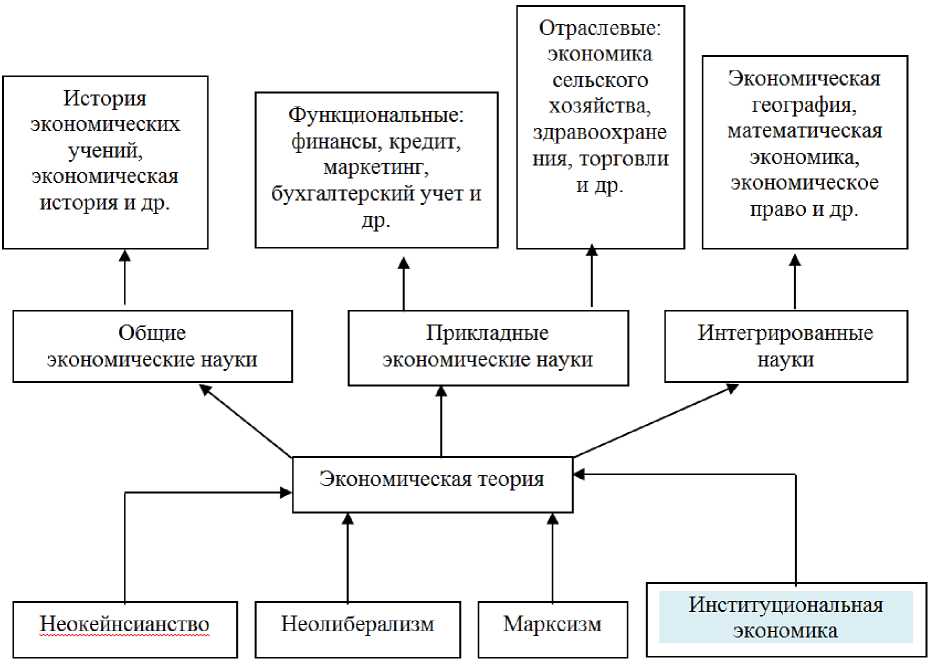

Отправной точкой для анализа институциональной структуры экономики выступает, на наш взгляд, подход, предложенный О. Уильямсоном [41]. Он принимал институциональную структуру как заданную (экзогенную) и изучал в виде трехуровневой схемы с семью типами воздействий. В соответствии с Рисунком 2 видно, что на первом уровне находятся индивиды (в нашем случае предприниматели), на втором — различные институциональные соглашения в виде рынков, фирм, гибридных (смешанных) форм, на третьем — институциональная среда, включающая системообразующие правила игры.

Первый тип воздействия — это влияние индивидов на институциональные соглашения.

Второй тип — влияние институциональных соглашений друг на друга.

Третий тип — влияние институциональной среды на институциональные соглашения.

Четвертый тип — влияние институциональных соглашений на индивидуальное поведение.

Пятый тип — влияние институциональных соглашений на институциональную среду.

Шестой тип — влияние институциональной среды на индивидуальное поведение.

Седьмой тип — влияние индивидов на институциональную среду.

Перечисленные типы воздействий показывают, как индивиды заключают институциональные соглашения в определенной институциональной среде. При этом институциональная среда, как совокупность системообразующих правил, оказывает прямое и косвенное влияние на поведение индивидов. Косвенное влияние осуществляется посредством 3-го и 4-го типов воздействий, то есть институциональная среда, определяя возможные типы институциональных соглашений в данной экономической системе, предоставляет индивиду право выбора одного из них. Прямое влияние происходит через 6-ой тип воздействий, выражающийся в определении прав и обязанностей граждан, а именно возможностей реализации ими свободы воли. Индивид не остается в стороне от процесса формирования институциональной среды. Его влияние на нее также носит прямой и косвенный характер. Косвенное влияние происходит через формы институциональных соглашений, которые он выбирает при осуществлении экономической деятельности (1-ый и

5-ый типы). Суть прямого влияния раскрывается через участие индивида в выборах законодательных органов власти, принимающих законы (7-тип).

Рисунок 2. Трехуровневая схема исследования О. Уильямсона : 1 - первый тип воздействия; 2 -второй тип воздействия; 3 - третий тип воздействия; 4 - четвертый тип воздействия; 5 - пятый тип воздействия; 6 - шестой тип воздействия; 7- тип воздействия

Что касается 2-го типа воздействий, то там рынок предстает как арена, на которой автономные стороны вступают в отношения обмена, а фирма представляется как механизм реализации рыночных отношений, в основе которого лежат хозяйственные сделки (трансакции). Гибридные соглашения являются разновидностью последних, получающие практическую реализацию посредством заключения долгосрочных контрактных отношений и сохраняющие автономность сторон, но предполагающие создание транзакционно специфических мер предосторожности, которые препятствуют оппортунистическому поведению. К их числу относятся субподряд, франчайзинг.

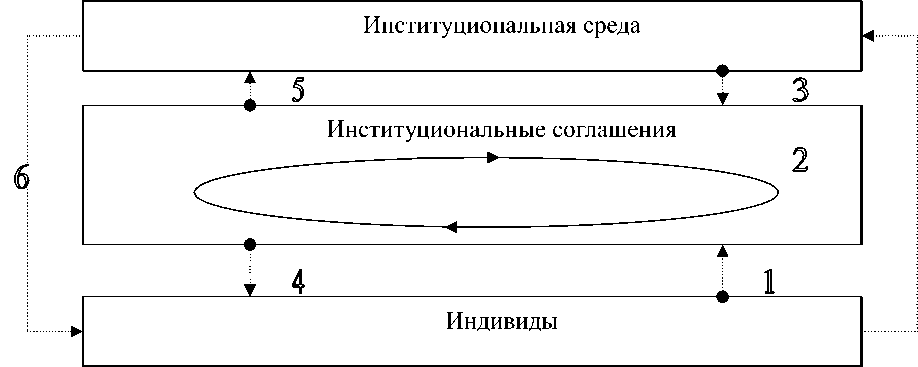

Описанная О. Уильямсоном схема является полезным средством для системного представления институтов и их взаимодействий через индивидуальное поведение. Исходя из объекта и предмета настоящего исследования, мы решили преобразовать данную схему и представить ее в следующем виде. В блоке институциональной среды выделены ее составляющие: система институтов официальной экономики (формальные правила) и система неформальных правил. Совмещение подблоков объясняется наличием сложных взаимоотношений и взаимодействий между ними. Например, отдельные свойства институтов позволяют им быть субститутами (заменителями), комплиментами (взаимодополняющими) или независимыми. В качестве примера мирного сосуществования формальных и неформальных институтов как субститутов можно привести институт банковского и взаимного кредитования. Субъект малого предпринимательства в поисках дополнительных источников капитала имеет право выбора источников кредитования. В банках второго уровня действуют официально утвержденные правила получения кредитов, а в обществах взаимного кредитования — неформальные, санкционированные (де-факто) правила финансирования.

Действия правил комплиментов сопровождается синергетическим эффектом: усилением или ослаблением. Так, если нормы деловой этики направляют сознательные действия предпринимателей на соблюдение договорной дисциплины, то одновременно усиливается значимость закона о контрактах и подкрепляется сила ценностных установок общества. Если складывается обратное положение, то происходит ослабление и формальных, и неформальных правил.

Рисунок 3. Схема анализа институциональной среды малого предпринимательства

Благодаря названным свойствам замещения или дополнения институтов, последние имеют место как внутри формальных, так и неформальных правил. Однако мы не станем углубляться в изучение свойств институтов, а перейдем к исследованию механизмов взаимодействий формальных правил с неформальными. В литературе условно выделяют пять типов механизмов [43].

Первый — это, при котором правила противоречат друг другу. Действие данного механизма, на наш взгляд, вытекает из предназначения самих правил. Например, формальные экономические правила направлены на обеспечение прозрачности экономической деятельности предпринимательских структур [44]. Однако в предпринимательской среде очень часто вырабатываются неформальные правила, нацеленные на непрозрачное осуществление хозяйственных операций.

Второй — при котором правила разделяют сферы влияния. При этом разделяющим фактором выступает область приложения правил. Формальные правила, регулируют контрактные отношения легального характера, а неформальными правилами предприниматели руководствуются при заключении неявных институциональных соглашений.

Третий — при котором правила взаимно усиливаются. Метаправила, относящиеся к категории неформальных правил, могут усиливать действие конституционных правил, если вторые разработаны и внедрены с учетом иерархии ценностей, разделяемых широкими слоями общества.

Четвертый — при котором действуют взаимно ослабляющие правила. Например, неформальные нормы, регулирующие заключение коррупционных сделок, в краткосрочном периоде способствуют сокращению трансакционных издержек, в то же время в долгосрочном периоде они превращают формальные институты в административные барьеры как по цене, так и по времени.

Пятый — при котором действуют непересекающиеся правила. Как и во втором механизме взаимодействий фактором, определяющим их непересекаемость, является область приложения правил. В частности, нормы предпринимательской этики, обычаи делового оборота могут совершенно не пересекаться с большинством формальных правил.

Можно с уверенностью предположить, что институты альтернативной среды национальной экономики Узбекистана, безусловно, обладают всеми названными свойствами. Однако вопрос состоит в том, какие из них относительно легко устранить, а какие так встроены в экономическую систему, что их трудно выявить и упразднить. Из вышеуказанных О. Уильмсоном семи типов воздействий в рамках взаимоотношений между институциональной средой, соглашениями и предпринимателями можно сделать вывод, что эти типы взаимодействий выполняют роль институциональных условий для предпринимательской деятельности. В соответствии с этим для изучения функциональной взаимосвязи «субъект малого предпринимательства — институциональная среда» мы предлагаем два методологических подхода:

-

- исследование влияния институтов на поведение субъектов малого предпринимательства;

-

- исследование влияния субъектов малого предпринимательства на процесс создания институтов.

В первом подходе исходным пунктом анализа выступает институциональная среда как система институтов, создающая предпосылки и условия для развития различных субъектов рынка. Здесь мы исходим из того, что тип поведения субъектов малого предпринимательства является следствием институциональных условий, в которых они функционируют. Поэтому основной акцент делается на анализ направлений и тенденций институциональных преобразований в отечественной экономике. В частности, в начале 1990-х годов государство выступало в роли организатора экономического порядка, то есть занималось созданием общих правил игры для всех новоявленных хозяйствующих субъектов. В мировой практике существуют три варианта централизованного формирования институтов:

-

- институты создаются в соответствии с какой-либо теоретической моделью, перенесенной на практику;

-

- институты создаются по подобию ранее существовавших в данной стране образцов, которые исчезли или остановились в своем развитии в ходе эволюции;

-

- осуществляется импорт институтов, показавших свою эффективность в практике хозяйствования других стран.

Отечественная практика свидетельствует о том, что институты сферы малого предпринимательства создавались на базе третьего варианта (импорта институтов). К сожалению, со временем выявилось несовершенство и неадекватность отдельных институтов-трансплантантов. Это, в свою очередь, повлияло на характер и приоритеты реализации интересов хозяйствующих субъектов, в том числе субъектов малого предпринимательства. На наш взгляд, основными причинами, не содействовавшими процессу «трансплантации» институтов и появлению системы эффективных правил являются макроэкономические условия и метаправила, выработанные за 70-летний период функционирования командно-административной системы. В целом, в рамках данного подхода следует говорить о специфике институциональной среды, формирующей тип поведения субъектов малого предпринимательства [44].

Поскольку современные рынки представляют сетевую организацию, то действующие в их структуре предприятия выступают генераторами формальных и неформальных потоков взаимных обязательств. Являясь устойчивыми комплексами ролевых отношений, предприятия формируют нормы поведения. Воспроизводясь, эти нормы приобретают природу устойчивых форм. Первоначально, как внутрифирменные, они становятся достоянием всей экономической системы в виде новых норм хозяйственного поведения. Это позволяет рассматривать предприятия как субъекты, участвующие в формировании институциональной среды. В данном контексте будет справедливым в рамках второго подхода назвать фирмы, которые формируют институциональную среду. Логика второго подхода вытекает из объективных условий:

-

- предприниматель проявляет удовлетворенность действием новых правил, принимает все введенные нормы, используя их в хозяйственной практике. При реализации этой стратегии имеет место институциональная адаптация предпринимателей, представляющая собой сложный полиструктурный и полиорганизационный феномен, который гарантирует активное взаимодействие экономического субъекта с внешней средой как объективное условие его существования, обеспечивающее процессы внутренней организации материальных ресурсов и информации и процессы постоянного обмена ресурсами и информацией с внешней средой [45];

-

- предприниматель, неудовлетворенный действием новых правил, отторгает их и принимает меры по их изменению. Реализация данной стратегии требует проведения организационных мероприятий и финансовых затрат. Если выбор того или иного вида институтов происходит на институциональном рынке, то действия, связанные с их изменением, пересмотром – на политическом рынке. Однако, как мы уже отмечали ранее, возможности субъектов малого предпринимательства для участия в политических торгах намного меньше по сравнению с представителями крупного бизнеса. Им приходится консолидировать усилия и формировать «институционального предпринимателя», который будет представлять их интересы на политическом рынке. Согласно общепринятому определению, «институциональный предприниматель – это индивид или группа индивидов, объединяющих ресурсы для изменения существующей системы правил»[46], в качестве которого могут выступать общественные объединения предпринимателей в виде различных ассоциаций, союзов. Основанием для их появления являются неудовлетворенность предпринимателей существующей системой или некоторыми отдельными формальными правилами;

-

- предприниматель, неудовлетворенный действием новых правил, может преобразовать ее в какую–либо иную форму.

Итак, первая стратегия описывает идеальную ситуацию, когда в обществе вырабатываются правила, удовлетворяющие интересы всех сторон. Однако, если вспомнить распределительную функцию институтов, то расширение прав одних субъектов всегда сопровождается сужением прав других. Применительно к нашим условиям, по нашему мнению, существует ряд объективных причин, объясняющих «невозможность» первой стратегии. Это, во-первых, отсутствие практического опыта разработки институтов рынка у независимых государств, которое закономерно привело к созданию «несовершенных» правил игры. Во-вторых, метаправила (национальный менталитет, культура), выработанные за предшествующий период, противодействовали введению новых институтов. В-третьих, институциональное пространство характеризовалось дискретностью, то есть отсутствием внутреннего единства, что не позволяло его рассматривать как единое целое.

Практическая реализация второй стратегии требует наличия определенного уровня политической и экономической власти у предпринимателей. Следовательно, она находит применение среди предпринимательского слоя, достигшего определенного уровня саморазвития и готового к участию в политическом процессе.

Эти моменты объясняют процесс деформализации правил, то есть - замещение формальных правил неформальными или встраивание их в неформальные отношения [47].

В целом, массовый характер выбора для совершения действий определенной институциональной формы (правила) приводит к установлению нового институционального устройства, которое ныне действует в сфере малого предпринимательства.

Особенность институционального подхода состоит в том, что современные направления институционализма исходят из первостепенной важности формирования не прав собственности как таковых, а социальных норм и правил. Изучая права собственности, исследует, прежде всего, нормы и правила обмена между независимыми участниками рынка, в том числе выбор деловых партнеров, характер контрактных отношений и порядок исполнения сделок. А вышеуказанные методологические подходы показывают, что развитие малого предпринимательства и институциональная среда находятся во взаимосвязи и взаимовлиянии. При этом нами особое внимание обращается на «институты» как механизмы, структурирующие взаимоотношения между субъектами рынка. Рассмотренные подходы, на наш взгляд, позволяют исследовать специфику развития малого предпринимательства в условиях трансформирующейся институциональной среды.

Необходимость критического переосмысления идей западной институциональной экономики на концептуально-методологическом уровне осознается сегодня все большим числом исследователей. Актуальность этой проблемы подкрепляется также «ажиотажным спросом» среди исследователей на прикладные инструменты изучения институциональной среды национальной экономики Узбекистана в разных ее аспектах, в том числе малого предпринимательства в индустриальном секторе. Качество таких работ в перспективе будет определяться качеством проработки их методологических основ. Вместе с этим, системное изучение научной литературы выявило, что до сих настоящего времени не систематизирован аккумулированный годами научный материал и не сформированы единые методологические принципы изучения институциональной среды как самостоятельной категории. Дальнейшие прикладные разработки, оценивающие качество институциональной среды, в том числе в отношении малых индустриальных субъектов предпринимательства, целесообразно проводить на базе оценки сущностных характеристик этой категории. Считаем, что перспективным и более эффективным подходом к изучению институциональной трансформации является синергетический подход.

Список литературы К вопросам методологических подходов исследования институциональной среды малого предпринимательства

- Курпаяниди К. И. Некоторые вопросы оценки качества институциональной и предпринимательской среды в Узбекистане // Экономический анализ: теория и практика. 2015. №14 (413). С. 56-64.

- Ivanovich K. K. About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan //South Asian Journal of Marketing & Management Research. 2020. V. 10. №5. P. 17-28. http://dx.doi.org/10.5958/2249-877X.2020.00029.6

- Abdullaev A. M., Kurpayanidi K. I. Actual issues of activization of financial factors development of entrepreneurship in Uzbekistan // Kazakhstan Science Journal. 2019. V. 2. №3. P. 49-58.

- Hamilton W. H. Institution // Encyclopedia of the social sciences. 1932. V. 8. P. 84-89.

- Mesure H. Thorstein Bunde Veblen as precursor of business and society field // Society and Business Review. 2007. https://doi.org/10.1108/17465680710725308

- Veblen T. Why is economics not an evolutionary science? // Cambridge Journal of Economics. 1998. V. 22. №4. P. 403-414. https://www.jstor.org/stable/23600431

- Mitchell W. C. Business cycles and their causes //Business Cycles and Their Causes. University of California Press, 1941. https://doi.org/10.1525/9780520332423

- Clark J. M. Economics and Modern Psycholoy: I // Journal of Political Economy. 1918. V. 26. №1. P. 1-30. https://doi.org/10.1086/253060

- Galbraith J. K., Weidenbaum M. L., Hession C. H., Deckard B., Sherman H., Thompson C. C. Economics and the public purpose // Journal of Economic Issues. 1975. V. 9. №1. P. 87-100. https://doi.org/10.1080/00213624.1975.11503256

- Mitchell R. E. Thorstein Veblen: Pioneer in environmental sociology // Organization & Environment. 2001. V. 14. №4. P. 389-408. https://doi.org/10.1177/1086026601144001

- Подшивалова М. В. Методологические принципы исследования институциональной среды малых предприятий промышленности // Экономика. Информатика. 2017. Т. 42. №9 (258). С. 32-41.

- David P. A. Clio and the Economics of QWERTY // The American economic review. 1985. V. 75. №2. P. 332-337. https://www.jstor.org/stable/1805621

- Arthur W. B. Increasing returns and path dependence in the economy. University of michigan Press, 1994.

- Vogel R., Gobel M., Grewe-Salfeld M., Herbert B., Matsuo Y., Weber C. Cross-sector partnerships: Mapping the field and advancing an institutional approach // International Journal of Management Reviews. 2022. V. 24. №3. P. 394-414. https://doi.org/10.1111/ijmr.12283

- Полтерович В. М. К общей теории социально-экономического развития. Часть 1. География, институты или культура // Вопросы экономики. 2018. Т. 11. С. 5-26.

- Тамбовцев В. Л. Институционализмы в экономической науке: что стоит за их разнообразием? // Журнал институциональных исследований. 2021. Т. 13. №1. С. 20-36.

- Шаститко А. Е. Институты имеют значение" vs." только (формальные) институты имеют значение // Вопросы экономики. 2019. №12. С. 90-110. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2019-12-90-110

- Клейнер, Г. Б. Институциональные изменения: проектирование, селекция или протезирование? Постсоветский институционализм. Донецк, 2005. С. 408-432.

- Латов Ю. В. Институциональное доверие как социальный капитал в современной России (по результатам мониторинга) // Полис. Политические исследования. 2021. Т. 5. №5. С. 161-175. https://doi.org/10.17976/jpps/2021.05.11

- Нуреев Р. М., Ореховский П. А. Дискуссии об азиатском способе производства (Политэкономия социализма: когнитивный тупик 1970-х) // Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики). 2021. Т. 12. №2. С. 6-21. https://doi.org/10.17835/2078-5429.2021.12.2.006-021

- Кирдина-Чэндлер С. Г., Круглова М. С. «Общество»,«государство» и институциональные матрицы: опыт междисциплинарного мезоанализа // Социологические исследования. 2019. №10. С. 15. https://doi.org/10.31857/S013216250007101-4

- Бессонова О. Э. Контрактный раздаток и солидаризм-новая веха российской матрицы // Мир России. Социология. Этнология. 2019. Т. 28. №1. С. 7-31. https://doi.org/10.17323/1811-038X-2019-28-1-7-31

- Тарасевич В. Н. Институциональная теория: методологические поиски и необходимые гипотезы. Постсоветский институционализм. Донецк, 2005. C. 30-48.

- Buchanan J. M., Tullock G. What is public choice theory // Rationalizing capitalist democracy: The cold war origins of rational choice liberalism. 2003. V. 133.

- Demsetz H. The theory of the firm revisisted // JL Econ. & Org. 1988. V. 4. P. 141.

- Williamson O. E. Reflections on the new institutional economics // Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft/Journal of Institutional and Theoretical Economics. 1985. №H. 1. P. 187-195. https://www.jstor.org/stable/40750794

- Jensen M. C., Meckling W. H. The nature of man // Journal of applied corporate finance. 1994. V. 7. №2. P. 4-19. https://doi.org/10.1111/j.1745-6622.1994.tb00401.x

- Harsanyi J. C. Papers in game theory. Springer Science & Business Media, 2013. V. 28.

- Meyer J. W., Rowan B. Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony // American journal of sociology. 1977. V. 83. №2. P. 340-363. https://doi.org/10.1086/226550

- DiMaggio P. J., Powell W. W. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields // American sociological review. 1983. P. 147-160. https://doi.org/10.2307/2095101

- Hass J. K. The great transition: The dynamics of market transitions and the case of Russia, 1991-1995 // Theory and Society. 1999. V. 28. №3. P. 383-424. https://www.jstor.org/stable/3108554

- Минервин И. Г. Культура и этика в экономике: социокультурные факторы экономического роста // Культура и этика в экономике: социокультурные факторы экономического роста. 2011. №2011. С. 1-245.

- Hardy C., Maguire S. Institutional entrepreneurship and change in fields // The Sage handbook of organizational institutionalism. 2017. V. 2. P. 261-280.

- Belyaeva N. Analysts:"Consultants" or "Independent Policy Actors" // Politicka misao: casopis za politologiju. 2011. V. 48. №5. P. 125-140. https://hrcak.srce.hr/80495

- Bruton G. D., Ahlstrom D., Li H. L. Institutional theory and entrepreneurship: where are we now and where do we need to move in the future? // Entrepreneurship theory and practice. 2010. V. 34. №3. P. 421-440. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2010.00390.x

- Козловская В. Н. Институциональная теория и предпринимательство в современной науке // Весшк БДУ Серыя 3, Псторыя. Эканомша. Права. 2015. №2. С. 49-53.

- Дорошенко С. В., Джабиев В. В. Эффективность институциональных механизмов развития предпринимательства на экономически изолированных территориях // Управление в современных системах. 2021. №4 (32). С. 16-27. https://doi.org/10.24412/2311-1313-32-16-27

- Клюня В. Л., Черновалов А. В. Институциональная среда республики Беларусь и эффективность хозяйственного законодательства // Весшк БДУ. Серыя 3, Псторыя. Фiласофiя. Пахалопя. Палггалопя. Сацыялопя. Эканомша. Права. 2009. №1. С. 95-103.

- Auzan A. A. The economy under the pandemic and afterwards // Population and Economics. 2020. V. 4. №2. P. 4-12. https://doi.org/10.3897/popeconAe53403

- North D. C. Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge university press, 1990.

- Williamson O. E. The new institutional economics: taking stock, looking ahead // Journal of economic literature. 2000. V. 38. №3. P. 595-613. https://doi.org/10.1257/jel.38.3.595

- Hamilton W. H. The institutional approach to economic theory // The American Economic Review. 1919. V. 9. №1. P. 309-318. https://www.jstor.org/stable/1814009

- Цветкова Г. С. Взаимодействие формальных и неформальных институтов рынка: теоретикометодологические аспекты // Теория и практика общественного развития. 2013. №9. С. 287-292.

- Курпаяниди К. И. Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства // Проблемы современной экономики. 2022. №3.

- Сухарев О. С. Экономическая теория эволюции институтов и технологий (проблемы моделирования в эволюционной теории и управлении). М., 2019.

- Аузан А. Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая теория. Litres. 2021.

- Курбатова М. В., Левин С. Н. Деформализация правил в современной российской экономике (на примере взаимодействия власти и бизнеса) // Terra economicus. 2010. Т. 8. №1. С. 27-50.