К вопросу арктической идентичности студентов университетов Арктики

Автор: Филиппова Дария Николаевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 6, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются особенности самоидентификации по отношению к Арктике у студентов трех вузов. Цель исследования заключается в выявлении арктической идентичности обучающихся, определении концепта Арктики в их картине мира. Анализируются сравнительные итоги анкетного опроса студентов Северо-Восточного федерального университета (Якутск), Северного (Арктического) федерального университета (Архангельск) и Мурманского арктического государственного университета (Мурманск), проведенного в 2017-2019 гг. Арктическая идентичность рассматривается как социальный феномен. Предварительные результаты показывают, что арктическая идентичность у студентов вузов Арктики не сформирована или сформирована частично. Респонденты идентифицируют себя скорее северянами, а не с жителями арктических территорий. Арктику отождествляют с Севером половина опрошенных, варианты ответов студентов СВФУ отличались от выбора представителей МАГУ и САФУ. Результаты опроса могут быть использованы при создании условий формирования территориальной идентичности молодежи Арктики.

Арктическая идентичность, территориальная идентичность, самоидентификация, студенты, университеты арктики, арктика, студенческая молодежь

Короткий адрес: https://sciup.org/149134594

IDR: 149134594 | УДК: 316.356.4-057.875(985) | DOI: 10.24158/spp.2020.6.11

Текст научной статьи К вопросу арктической идентичности студентов университетов Арктики

Исследование социальных процессов арктических территорий приобретает все большую актуальность в условиях глобализации Арктики. При этом в последние годы особой теоретической и практической значимостью характеризуются понятия «арктическая циркумполярная цивилизация», «арктическая идентичность», «мир арктического человека». Однако особенности формирования идентичности молодежи Российской Арктики остаются малоизученными. Исторически сложившиеся модели заселения северных территорий, модификация социальной неоднородности населения Севера, часть которого геополитически обозначается как Арктика, затрудняют формирование территориальной, региональной идентичности в Арктике, что делает изучение этого феномена актуальным и социально востребованным.

Цель исследования состоит в описании арктической идентичности студентов университетов Арктики. Задачи заключаются в следующем:

-

– изучение соответствующей литературы по анализу арктической идентичности;

-

– выявление арктической идентичности обучающихся университетов Арктики;

-

– обобщение результатов исследования.

«Социальная идентификация – это отождествление себя по общим проблемам, жизненным интересам и социальным симпатиям с определенной социальной группой» [1]. Как считает отечественный социолог В.А. Ядов, «основной механизм социальной идентификации – сопоставление (или противопоставление) интересов, взглядов, ценностей, оценок, моделей поведения своей группы (общности) тем, которые полагаются не своими (или враждебными), интересы которых безразличны для данной общности или конфликтны» [2, с. 162]. Как и в исследованиях В.А. Ядова, в данной работе мы употребляем понятия «идентичность» как обозначение некоторого состояния и «идентификация» – процесса, ведущего к подобному состоянию.

В 2016 г. издана коллективная монография «Российская Арктика в поисках интегральной идентичности», где в шести главах анализируется становление различных моделей региональной идентичности арктических регионов страны [3]. Как отмечают авторы, «выделению Арктики как отдельного макрорегиона на ментальной карте современной России препятствует ряд факторов: сам термин “Арктика” применительно к России недостаточно конкретизирован и имеет ряд конкурирующих понятий; официальная граница Арктической зоны все больше проходит не по границам субъектов Федерации, а внутри них; решающая роль принадлежит политике идентичности, проводимой со стороны федерального центра, которая в данном вопросе исходит не столько из сложившихся реалий, сколько из стремления к решению конъюнктурных задач, преимущественно геополитического характера. Следует добавить также, что восприятие данной территории в качестве единого целого недостаточно укоренено в исторической традиции, горизонтальные связи между данными регионами развиты слабо, а общая численность их населения составляет малую долю от числа жителей России» [4, с. 26]. Кроме того, в монографии интересным представляется взгляд, что «судьба “Российской Арктики” как особой макрорегиональной идентификационной единицы в дальнейшем будет зависеть как от объективных процессов, усиливающих общую специфику данной части страны, воплощаемую во многообразии составляющих ее регионов, так и от последовательности, а также большей эффективности политики идентичности, проводимой государственными органами власти по данному вопросу» [5, с. 26].

По мнению автора теории об арктической циркумполярной цивилизации, профессора У.А. Винокуровой, процессу самоидентификации коренного населения способствовала Декларация ООН о правах коренных народов. С помощью парадигмы Indigenous Methodology исследователь раскрывает основополагающие ценности народов Арктики. Одна из групп ценностей, формирующих идентичность и согласие человека с самим собой, базируется «на идеях антропокосмоцентризма, учитывающего динамику отношений “человек – общество – биосфера” как сочетание экологического и культурного биоразнообразия баланса жизни на Земле; толерантности, экологичности и гуманистичности взаимодействия людей с природой (гармоничное сосуществование и взаимопомощь); нерасторжимости народо- и природосбережения» [6, с. 41]. Indigenous Methodology нацелена на «обогащение науки мировоззрением и опытом коренных народов, интерпретацией глубокого видения перспектив и интересов этих народов их собственными учеными для обеспечения лучшего понимания и принятия автохтонов как субъектов истории, имеющих богатое культурное и интеллектуальное наследие и современный потенциал, а не как объектов науки, колонизации и постколониализма» [7, с. 11].

С точки зрения конструктивизма рассматривает арктическую идентичность Д.В. Бурна-шева. Она опирается на исследования А. Пааси, который отмечает, что «в процессе территориального осознания Арктики регион приобретает очерченные границы и утверждается как самостоятельная единица в пространственной картине мира» [8, с. 72]. «Регионостроительство и формирование идентичности – непрерывный процесс, поэтому арктическую идентичность нельзя будет считать завершенной и полностью сформированной. Однако, принимая во внимание растущую роль арктического измерения внутренней и внешней политики северных стран, вполне можно утверждать о том, что в настоящее время существует тенденция к формированию и укреплению арктической идентичности», – заключает Д.В. Бурнашева [9, с. 74–75].

М.В. Юркова отмечает, что «региональная идентичность – это чувство принадлежности к определенному региону, основанное на осознании региональных культурных и общественных процессов, а также совокупности отношений, связанных с принятием/непринятием региона в качестве своей малой родины» [10, с. 164]. Указывается, что на данном этапе арктический вектор практически не отслеживается у жителей Архангельской области. Так, по итогам анкетирования 2015–2016 гг., проведенного среди ее жителей, выяснилось, что «в целом арктическая тема при ответе на вопросы не прозвучала». Жители области чаще характеризовали малую родину прилагательными «холодная», «северная» и «снежная».

Исследования мурманских социологов Е.В. Недосеки и Г.В. Жигуновой подтверждают, что место рождения во многом определяет привязанность. Это получило статистическое подтверждение – родившиеся в изучаемых моногородах Мурманской области более привязаны к этой местности. Авторы отмечают, что «особенности северной природы и климата и параметры уровня жизни образуют ядро и локальной, и региональной идентичности населения Мурманской области» [11, с. 127].

Интересны результаты исследования, отраженного в монографии О.В. Васильевой и Е.Г. Маклашовой «Молодежь Арктики: идентичности и жизненные стратегии»: «важным оказывается не абсолютное пространство как объективная реальная территория, а социальное пространство, созданное сознанием и воображением. Современная Арктика и ее образы в сознании молодежи сегодня имеют скорее отрицательное значение; положительные представления связаны в основном с природой родного края. Свобода, размеренность, беспечность, верность традициям прошлого и трагизм оказываются тесно сплетены с существующими позитивными и негативными чертами модернизированного общества, оставляя отпечаток на социальном самочувствии молодежи» [12, с. 146]. Молодые люди остро воспринимают проблемы и вызовы пространства, в котором проживают. «Восприятие реальности Арктики непосредственно апеллирует к сравнительно низкому уровню организации ее социального пространства, которая обусловливает барьеры в мобильности молодежи и “давление” на ее самочувствие. Территориальные барьеры ограничивают возможности трудоустройства молодых людей, прежде всего это типично для арктических сел, где вследствие специфического набора доступных занятий их перспективы сужаются до позиций прекариата» [13, с. 146]. Однако, «несмотря на низкие стартовые возможности, обусловленные также территориальной удаленностью Якутской Арктики, у части молодежи формируется собственное видение, интегрирующее позитивные моменты современности» [14, с. 146], этот момент вселяет надежду на будущее арктических районов Якутии.

Анкетный опрос «Арктика в ценностях студентов университетов Арктики» проведен в 2017– 2019 гг. в Якутске, Архангельске и Мурманске. Совместно с научным руководителем У.А. Винокуровой нами была составлена анкета [15] на основе положений арктической циркумполярной цивилизации [16] для исследования арктической идентичности студентов университетов Арктики, определения роли Арктики в их картине мира. В исследовании приняли участие 190 обучающихся Северо-Восточного федерального университета (Якутск), 80 – Мурманского арктического государственного университета (Мурманск), 171 – Северного (Арктического) федерального университета (Архангельск). Генеральная совокупность (т. е. общее количество представителей трех вузов) – 23 463 студента очного обучения (бакалавры, магистранты, специалисты). Доверительная вероятность (точность) составила 95 %, доверительный интервал (погрешность, ± %) – 5 %, размер выборки – 441 чел. Разное количество опрошенных в городах обусловлено числом обучающихся по данным на 2017 г., оно распределено пропорционально согласно кластерной выборке. Принцип формирования выборки – студенты всех факультетов и институтов, всех курсов обучения. Важно отметить, что анкета с разрешения авторов апробирована студентом Чурапчин-ского государственного института физической культуры и спорта О.Н. Томской в рамках изучения арктической идентичности жителей арктического села Тумат. Часть предварительных результатов исследования ценностного отношения к Арктике опубликована нами в других работах, например в статье «Здоровье как ценность: взгляд студентов университетов Арктики» [17].

Отметим, что для анализа ответов важно понимать, что родной город (населенный пункт) расположен на территории АЗ РФ (согласно указу президента РФ «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» [18]) у 24 % опрошенных студентов СВФУ, 88 – САФУ, 89 % – МАГУ. Такие данные соответствуют выборке по контингенту обучающихся рассматриваемых вузов.

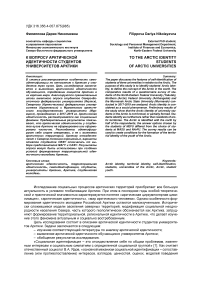

Для начала необходимо выявить, какое понятие Арктики наиболее ближе к картине мира опрошенных студентов. Респонденты могли выбрать три варианта ответа на вопрос о том, что есть Арктика (рисунок 1). С убеждением «Арктика – это Север» согласны половина обучающихся СВФУ (46 %) и САФУ (54 %). Арктику отождествляют с Севером большинство представителей МАГУ (72 %). Почти так же часто выбирали вариант «Арктика – географическая часть северных территорий» 46 % опрошенных из СВФУ, 62 – МАГУ, 54 % – САФУ. Определение «Арктика – это единая циркумполярная зона планеты» ближе всего для трети студентов федеральных вузов: 30 % – СВФУ, 29 % – САФУ. Каждый пятый (20 %) так ответил в МАГУ. Тройку популярных ответов замыкает утверждение «Арктика – это периферия государств, прилегающих к Северному Ледовитому океану / Арктическому океану»: этот вариант чаще выбирали в САФУ (44 %), затем в МАГУ (39) и СВФУ (28 %). Подобное отношение корреспондирует с географическим расположением указанных вузов: САФУ и МАГУ находятся непосредственно на побережье морей Северного Ледовитого океана, а СВФУ – на расстоянии более 1 000 км от него.

При сравнении чаще совпадали взгляды студентов САФУ и МАГУ, а ответы представителей СВФУ расходились, но не более чем на 10–15 %. Так, с утверждением «Арктика – это край материка» согласны 23 % респондентов из МАГУ, 19 – САФУ, 14 % – СВФУ. Вариант «Арктика – это Русский Север» отметили по 35 % обучающихся МАГУ и САФУ, 13 % – СВФУ. Собственные ответы предложили участники исследования из САФУ: «Арктика – место, куда не зовут, но все равно идут»; «зима вечной мерзлоты»; «новая ресурсная система»; «место с иными климатическими условиями»; «территория, на которой много льда и обитают белые медведи и пингвины»;

«центр, куда съезжаются политики»; «территория на Северном полюсе»; «место, за которое борется весь мир». Представления о географическом образе Арктики почти не высказывали самостоятельно (вариант «другое») опрошенные из СВФУ, один из них отметил, что это «тундра».

Арктика - это Север

Арктика - географическая часть северных территорий

Арктика - единая, циркумполярная зона планеты

Арктика - переферия государств, прилегающих к Северному Ледовитому / Арктическому океану

Арктика - край материка

Арктика - Русский Север

Арктика - центр в моей картине мира

Арктика -цент духовного исцеления, территория интеллектуальных креативных сообществ

Арктика - это отдельный самостоятельный регион мира другое

СВФУ МАГУ САФУ

Рисунок 1 - Распределение ответов на вопрос «По Вашему представлению, что есть Арктика?», %

Анализируя ответы на данный вопрос, можно отметить, что в картине мира обучающихся понятия «Арктика» и «Север» практически тождественны, а категория «Север» ближе студентам. Это можно объяснить тем, что арктическая повестка, арктический вектор в истории современной России стали актуальными только в последние годы, начиная с 2008-го. Хотя активное номинальное включение термина «Арктика» в научный, образовательный оборот регистрируется с 2012– 2014 гг., при этом названия вузов САФУ и МАГУ включают прилагательное «арктический», на идентичности и приверженности молодежи к Арктике на данный момент «арктичность» не отражается.

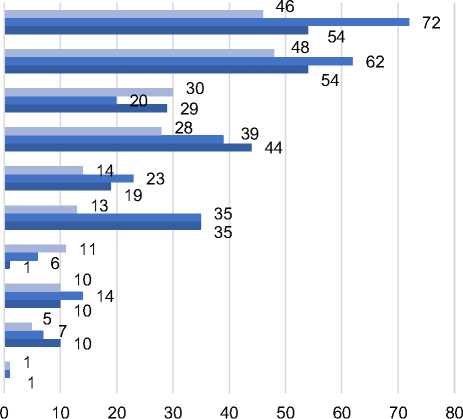

Особенности отношения студентов к региону проявились в ответах на вопрос анкеты «Ваше основное восприятие Арктики» (рисунок 2). Здесь также варианты, выбранные обучающимися СВФУ, отличались от ответов представителей МАГУ и САФУ.

Рисунок 2 - Распределение ответов на вопрос «Ваше основное восприятие Арктики», %

Большинство студентов МАГУ (68 %) и САФУ (73 %) определили Арктику как физико-географический район Земли, чуть меньше половины обучающихся МАГУ (48 %) и САФУ (41 %) выбрали восприятие «место, где человечество совершало выдающиеся подвиги, в том числе трудовые». Заповедной территорией, памятником культуры русского и других коренных народов регион считают практически треть респондентов: 43 % в МАГУ, 32 % в САФУ.

Наименее популярный ответ студентов МАГУ и САФУ – вариант «северные районы, необязательно заполярные» (1–2 %). Однако он отражает номинальное определение Арктики преимущественно в Якутии (Республика Саха (Якутия) разделена на 35 муниципальных образований, из которых 13 районов – арктические), ведь почти каждый пятый респондент из СВФУ указал этот вариант (18 %).

У студентов СВФУ отсутствовала значительная разница частотности – семь ответов отметили от 15 до 29 % опрошенных. Самой популярной дефиницией у респондентов из СВФУ также стал вариант «физико-географический район Земли» – 41 %. 38 % обучающихся выбрали вариант «арктические районы, прилегающие к Северному Ледовитому океану».

Треть студентов Якутска (29 %) дали ответ «северные регионы России, включая всю Якутию», примерно столько же (28 %) – «мой дом, моя родина». Этот вариант выбрали и 36 % обучающихся САФУ. Реже всего респонденты из СВФУ (9 %) указывали ответ «номадическая стратегия жизни», его редко выбирали и в МАГУ (5), и в САФУ (11 %).

Анализ ответов показывает, что Арктика в представлении студентов – прежде всего географическое понятие, нежели конкретные территории для проживания (районы, регионы). История региона, города отражается в ассоциациях участников исследования. В частности, обучающиеся МАГУ и САФУ намного чаще (в 2 раза) выбирали вариант «место, где человечество совершало выдающиеся подвиги, в том числе трудовые». В ответе респондентов из СВФУ «арктические районы, прилегающие к Северному Ледовитому океану» (38 %) проявляется принцип экономического районирования обширной территории Республики Саха (Якутия): арктическая, южная, центральная и др.

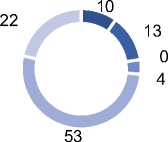

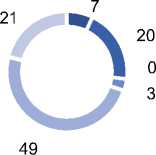

На главный вопрос анкеты «Кем Вы себя считаете по территориальной принадлежности?» однозначного ответа у большинства нет, мнения студентов сосредоточились вокруг трех вариантов (рисунок 3). Выбор представителей МАГУ и САФУ практически идентичен: половина обучающихся считают себя «северянином, а не жителем Арктики» (53 и 49 % опрошенных соответственно). Подобную позицию занимают 23 % участников исследования из СВФУ, из них 6 % – выходцы из арктических районов Якутии. 32 % студентов этого вуза предпочли ответ «я здесь родился», из них 7 % – жители арктических районов Якутии (это самый частый вариант – 28 %, как и ответ «житель Арктики»).

МАГУ

Житель Арктики

Житель конкретного поселения, района

Житель арктического государства

Сохраняю идентичность прежнего места жительства за пределами Арктики

Считаю себя северянином, а не жителем Арктики

Я здесь родился(лась)

САФУ

Житель Арктики

Житель конкретного поселения, района

Житель арктического государства

Сохраняю идентичность прежнего места жительства за пределами Арктики

Считаю себя Северянином, а не жителем Арктики

Я здесь родился(лась)

СВФУ

Житель Арктики

Житель конкретного поселения, района

Житель арктического государства

Сохраняю идентичность прежнего места жительства за пределами Арктики

Считаю себя Северянином, а не жителем Арктики

Я здесь родился(лась)

Рисунок 3 - Распределение ответов на вопрос «Кем Вы себя считаете по территориальной принадлежности?», %

Если в совокупности анализировать ответы на другие вопросы анкеты, видно, что у большинства студентов сформировано мнение, что «Арктика – это Север», прежде всего «физико-географический район Земли», они считают себя «северянином, а не жителем Арктики». Эта позиция показывает, что арктическая идентичность у респондентов еще не сформирована, они полагают, что живут на территории Севера, а Арктика находится далеко за пределами их проживания.

Здесь интересно отметить, что так называемая «паспортичка» анкеты (раздел, содержащий вопросы о социально-демографическом положении респондента) включала уточняющий вопрос о том, к какой зоне относится родной город/село: арктической, северной или иной. Треть студентов СВФУ (29 %) и САФУ (34 %) выбрали первый вариант. Половина представителей СВФУ (45 %) и САФУ (55 %) указали северную зону, а большинство опрошенных из МАГУ (60 %) – арктическую. Треть опрошенных МАГУ (31 %) сообщили, что их малая родина расположена в северной зоне. Следует обозначить, что в МАГУ и САФУ абсолютное большинство обучающихся родились на территории Арктической зоны РФ. Таким образом, студенты признают, что родились в Арктике, но чувствуют и осознают себя жителями прежде всего Севера.

Определили себя как «житель конкретного поселения, района» 25 % студентов СВФУ. 4 % респондентов идентифицируют себя как «житель арктического государства», и всего 2 % опрошенных отметили, что сохраняют «идентичность прежнего места жительства за пределами Арктики».

Целесообразно рассмотреть идентичность студентов СВФУ, родившихся на территории 13 арктических районов Якутии. 28 % от общего числа выбрали ответ «житель Арктики», его же отметили 13 % обучающихся СВФУ, т. е. половина указавших этот вариант – родившиеся в Арктике. Это наибольшая группа опрошенных из всех трех вузов, определивших свою арктическую идентичность. Только 7–8 % представителей МАГУ и САФУ, родившихся в Арктике, предпочли данный вариант. Идентичность студентов САФУ, родившихся на территории АЗ РФ, раскрывает ответ «я считаю себя северянином, а не жителем Арктики» (51 % от общего числа арктической молодежи федерального вуза), такого же мнения придерживаются студенты МАГУ – 56 %.

Каждый пятый респондент из МАГУ и САФУ (22 и 21 % соответственно) выделил вариант «я здесь родился». Частота выбора ответа «житель конкретного поселения, района» следующая: 13 % обучающихся МАГУ и 20 % – САФУ. Жителями Арктики считают себя 7–10 % от общего числа опрошенных в вузах Архангельска и Мурманска, что практически идентично мнению всех опрошенных студентов СВФУ. Ни один представитель САФУ и МАГУ не склонился в пользу варианта «житель арктического государства».

Анализ ответов на вопрос «Как давно Вы живете на территории Арктики?» показал практически идентичные ответы. Вариант «с рождения» выбрали большинство респондентов, %: СВФУ – 62, МАГУ – 77, САФУ – 60. С утверждением «я не живу на территории Арктики» согласны 15 % опрошенных САФУ, 20 – СВФУ и только 1 % – МАГУ. Ответ «вся моя жизнь связана с Севером» предпочли 8 % обучающихся СВФУ, 10 – САФУ и лишь 1 % – МАГУ.

Далее рассмотрены ответы студентов СВФУ на вопрос «Есть ли в Вашей родословной предки из числа коренных жителей Арктики?». Выбор вариантов также различается, однако разрыв между частотой предпочтений незначителен. Половина опрошенных из СВФУ (45 %) указали, что «есть несколько поколений старожилов, поморов, переселенцев, ссыльных, представителей коренных народов». Этот вариант реже отмечали респонденты из МАГУ (18 %) и САФУ (31 %). Треть обучающихся СВФУ (32 %), МАГУ (40) и САФУ (29 %) сообщили, что «родители родились на территории Арктики». 42 % участников исследования из МАГУ, 30 – САФУ, 17 % из СВФУ выбрали ответ «нет, я первый в роду живу на территории Арктики». Это означает, что арктическая идентичность начинает формироваться у молодежи, студенты осознают, что живут в Арктике. Собственные ответы дали представители САФУ: «с детства приезжаю в гости к родным, теперь тут живу»; «я живу в Архангельске» (подчеркивая, что живут не в Арктике).

Таким образом, предварительные результаты исследования показывают, что арктическая идентичность у студентов университетов Арктики не сформирована или сформирована частично. Обучающиеся считают себя скорее северянами, а не жителями арктических территорий. Однако 6–10 % опрошенных из СВФУ, САФУ и МАГУ определили себя прежде всего жителями Арктики. Стоит отметить, что 28 % общего числа обучающихся из арктических районов Якутии (СВФУ) выбрали ответ «житель Арктики», такой ответ указали 13 % студентов СВФУ, т. е. половина отметивших данный вариант родились в Арктике. Это наибольшая группа студентов из всех трех вузов, обозначивших свою арктическую идентичность.

Варианты, выбранные студентами СВФУ, отличались от ответов респондентов из МАГУ и САФУ. Это можно объяснить различиями в картине мира разных регионов, СВФУ расположен на Дальнем Востоке и отражает восточный, азиатский взгляд на Арктику. Также стоит отметить, что только 13 из 35 районов Республики Саха (Якутия) включены в сухопутные территории АЗ РФ, и Якутск, где находится головной филиал СВФУ, фактически не относится к Арктике. Подобная ситуация наблюдается и в Архангельской области: из 7 городских округов и 19 муниципальных районов только 7 относятся к АЗ РФ, в то время как в Мурманской области – вся ее территория.

В целом у большинства студентов превалирует мнение, что «Арктика – это Север», главным образом «Арктика – физико-географический район Земли» и «я считаю себя северянином, а не жителем Арктики». Данная позиция показывает, что арктическая идентичность у молодых людей еще не сформирована, они считают, что живут на территории Севера, а Арктика – далеко за пределами проживания. Ответы на уточняющий вопрос анкеты о расположении родного го-рода/села в той или иной зоне позволили сделать следующий вывод: обучающие признают, что родились в Арктике, но чувствуют и осознают себя жителями прежде всего Севера.

На идентичность студенческой молодежи, восприятие причастности, приверженности к территории, безусловно, влияет большое количество факторов. Взгляды, ценности, жизненные стремления обучающихся, рассматриваемые в другом нашем исследовании, показывают отсутствие у молодых людей на данный момент планов жить и работать в условиях Арктики [19]. Однако «ответы на вопрос о наиболее важных ценностях в жизни человека Арктики показали, что семейные и экологические ценности оказались преобладающими у арктической молодежи. Это семейное счастье, здоровье и единство с природой, ее красота и ресурсы. Северный романтизм, альтруизм, приверженность к Арктике явно присутствуют в ценностном отношении студенческой молодежи арктических вузов. <…> Большинство студентов отметило важность передачи ценностей и знаний об Арктике, что вселяет оптимизм в будущее Арктики» [20, с. 278]. Полученные данные свидетельствуют о стадии формирования арктической идентичности (ценности человека арктической циркумполярной цивилизации) [21].

Причастность к решению социальных, экономических, экологических и других проблем арктических территорий, участие в реализации или создании собственных проектов по их исследованию и развитию, членство в арктических организациях могли бы положительно повлиять на арктическую идентичность студентов. Ведь чувство сопричастности, ответственности за место проживания – одна из основ совершенствования этих территорий.

По итогам исследования можно сделать вывод, что чувство принадлежности к тому или иному северному региону определенно сформировано у опрошенных студентов. Проблема арктической идентичности остается открытой, дальнейшее исследование других ответов на вопросы анкеты, корреляция данных позволят создать более широкую картину арктической идентичности.

Ссылки:

Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна Переводчик: Мельников Евгений Вячеславович

Список литературы К вопросу арктической идентичности студентов университетов Арктики

- Бехманн Г. Современное общество: общество риска, информационное общество, общество знаний / пер. с нем. А.Ю. Антоновского [и др.]. М., 2010. 248 с

- Ядов В.А. Социальные и социально-психологические механизмы формирования социальной идентичности личности // Мир России. Социология. Этнология. 1995. Т. 4, № 3-4. С. 158-181

- Российская Арктика в поисках интегральной идентичности: коллективная монография / отв. ред. О.Б. Подвинцев. М., 2016. 208 с

- Российская Арктика в поисках интегральной идентичности: коллективная монография / отв. ред. О.Б. Подвинцев. М., 2016. С. 26.

- Российская Арктика в поисках интегральной идентичности: коллективная монография / отв. ред. О.Б. Подвинцев. М., 2016. С. 26.